Читать книгу Die Liebe ist ein schreckliches Ungeheuer - Franziska Schläpfer - Страница 7

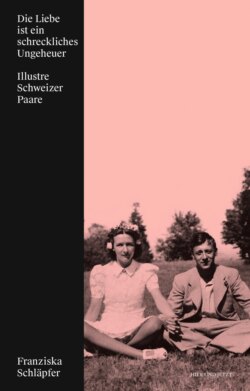

Anne-Marie Blanc und Heinrich Fueter

ОглавлениеSie spielten unterschiedliche Rollen in einer Beziehung, die permanent auf die Probe gestellt, aber getragen wurde von nicht nachlassender Zärtlichkeit: Anne-Marie Blanc, «Grande Dame» der Schweizer Theaterwelt, oft im Ausland auf Tournee, verkörperte auf der Bühne und im Film zwar das Frauenbild jener Epoche, war aber im wirklichen Leben ihrer Zeit voraus. Heinrich Fueter, unternehmerischer Filmpionier, brachte unter einen Hut, was in der Regel Frauen leisten: Er führte seine Condor-Film AG zum Erfolg, erzog drei Buben, pflegte Freundschaften und Familie – und versäumte keine Hauptprobe seiner Gattin. Sie wirkte in etwa 200 Theaterproduktionen und vierzig Filmen mit, er produzierte in dreissig Jahren Hunderte von Filmen auf allen Gebieten dieser Kunst.

Auf einer Fotografie von 1977 verdichtet sich die Beziehung: Anne-Marie Blanc und Heinrich Fueter tanzen, altmodisch langsam, so sieht es aus. Sie schauen sich an – und der Betrachterin ist sonnenklar: ein Liebespaar. 58 und 66 Jahre alt. Ein Liebespaar, das einige Turbulenzen hinter sich hat. Das über Jahre und Distanzen im Gespräch blieb, Hunderte von Briefen schrieb, Telegramme, Karten. Heinrich mit kleiner, präziser Schrift, in einer Sprache mal poetisch, mal ironisch, wirkt meist brillant. Anne-Marie schwungvoll rund, sachlich, treuherzig humorvoll – voller Bewunderung für ihren sprachmächtigen Ehemann. Ein Liebespaar, das auch zweifelte, verzweifelte, kämpfte – stilvoll durchaus. Ein Paar, das sich in Phasen der Ungewissheit die schönsten Liebesbriefe schrieb und wieder und wieder zum Schluss kam: «Wir gehören zusammen.»

Anne-Marie Blanc nahm ihr Leben früh in die eigene Hand; heiraten wollte sie nicht. Wenn doch, dann müsste es ein reicher alter Mann sein, erklärte die 19-Jährige. Ein gutes Jahr später ist sie verheiratet – der Mann ist weder alt noch reich. Das kam so: Am 25. September 1938 bestand sie in Bern die Matura, am 1. Oktober reiste sie nach Zürich, offiziell in die Ferien zu den Cousins Hans und Bianca Fischer, inoffiziell mit dem Ziel, Schauspielerin zu werden. Hans, später unter dem Kürzel «fis» als Grafiker, Maler, Kinderbuchautor und Illustrator international bekannt, war damals Bühnenbildner des Cabaret Cornichon, kannte die Zürcher Theaterwelt – und arrangierte für seine Cousine ein Gespräch mit Oskar Wälterlin, dem neuen Direktor des Schauspielhauses. Sie rezitierte ein paar Monologe und erklärte, den Umweg über eine Schauspielschule könne sie sich nicht leisten. Wälterlin hatte auch kein Geld für sein «Findelkind» und engagierte Anne-Marie als Elevin ohne Honorar. Einen Monat später stand sie unter der Regie von Leopold Lindtberg für einen Hofknicks erstmals auf der Bühne des Schauspielhauses. Noch einen Monat später – sie mimte gerade die zweite Bäuerin im «Tell», zwei Sätze pro Abend – begleitete sie eine Kollegin zum Presseball im Hotel Baur au Lac. Es war schon Mitternacht. Sie passierten eben die Drehtür, da stürmte ein junger Mann auf sie zu: «Heini Fueter. Wartet hier, ich besorge uns einen Tisch.» Sagte es und verschwand. Zwei andere Herren führten die Damen aufs Parkett. Anne-Marie tanzte bis zwei Uhr morgens, sass dann mit ihrem Kavalier im Bierkeller, als Fueter dazukam. Jetzt war die Reihe an ihm. «So hat die Sache mit meinem Mann angefangen.» Für ihn war es Liebe auf den ersten Blick. Ihr Plan war ein anderer: ein unabhängiges Leben führen, nicht ständig einen Mann um sich haben. Schauspielerin wollte sie werden, und man sollte sie dabei bitte «nicht stören». «Vielleicht war es meine nicht ganz sorgenfreie Jugend, die mich in die Theaterwelt flüchten liess», erzählt die 89-Jährige in Susanna Schwagers Buch «Das volle Leben». Dort habe sie früh gelernt, welch «merkwürdige Spielarten» das Leben kennt. «Dass es im Schicksal immer auch Chancen gibt. In meinen Rollen lernte ich fürs Leben. Und aus dem Leben viel fürs Theater.» Sie sei wohl von ihrer ersten grossen Liebe, ihrem Vater, einfach «wahnsinnig enttäuscht» worden. «Die Frauen prägten meine Jugend, aber nachher wurde mein Leben von Männern bestimmt. Mein Mann und meine Söhne erzogen mich, nicht umgekehrt.» Ihre Karriere verdanke sie Heinrich Fueter, der dafür sorgte, dass sie arbeiten konnte.

«Mein innig geliebtes Herz», schreibt Anne-Marie Blanc am 12. September 1954 aus Göttingen: «Dein Brief … ist eine Goldene Medaille wert, wenn man bedenkt, dass er das Produkt einer 15-jährigen Ehe ist. So schnell macht uns das niemand nach!» Besonders stolz ist sie über sein Kompliment, sie sei im Grunde der einzige Mensch, der ihn wirklich verstehe, über alles «äussere Auseinandergerissensein» und alle beruflichen Verpflichtungen, «die anderen unwesentlich erscheinen», hinweg. Ihr «Wandertrieb» sei wohl ein Erbteil ihres Vaters, aber ihre Verbundenheit, die nach aussen hin so locker, ja beinahe zweigleisig scheinen möge, sei viel tiefer, «weil sie dauernd auf Probe gestellt wird». Vielen sei unbegreiflich, «dass wir diese ewigen Trennungen, diese Hetzerei, dieses Hintansetzen persönlicher Empfindungen auch um Dinge willen auf uns nehmen, die sich in den Augen anderer nicht lohnen». Je mehr sie darüber nachdenke, desto überzeugter sei sie, sie hätten aus der gegebenen Situation das Beste gemacht. «Wäre ich in Zürich geblieben am Schauspielhaus, wäre für meine künstlerische Entwicklung kein bisschen mehr geschehen, so wie die Verhältnisse dort liegen.» Mehr Möglichkeiten als in Deutschland bekomme sie nirgendwo, obwohl ihr die «gebratenen Hühner» auch hier nicht in den Mund flögen. «Dazu müsste ich unerhört geschickt und menschlich unsympathischer oder etwas Einmaliges sein.» Das sei sie leider nicht. Vielleicht ziehe sie beruflich mal «das grosse Los», vielleicht auch nie. Vorläufig wolle sie weitermachen – «immerhin ermöglichen wir uns und unseren Kindern ein anständiges Leben, ohne dass wir uns zu schämen brauchen. Aufgeben oder warten wäre beinahe eitel und überheblich».

Aufgeben, das kennt auch Heinrich Fueter nicht. 1949 gelang es ihm, seine Condor-Kurzfilme in Europa und den USA als sogenannte Beiprogrammfilme vor dem Hauptfilm zu platzieren. Drei Jahre später schaffte sein Team den sensationellen Dokumentarfilm «Mount Everest 1952»; es begleitete im Frühling und Herbst die Schweizer Expedition mit den Bergsteigern Raymond Lambert und Tensing Bothia, welche erstmals die Südroute erschlossen, 240 Meter unter dem Gipfel aber scheiterten. Als Kältetest wurde das Filmmaterial über Wochen im Kühlschrank der Familie Fueter gelagert. Und die Kameraleute übten im Garten das Fortkommen in hochalpiner Ausrüstung. 1953 produzierte Condor den ersten Farbfilm über eine Herzoperation.

Am 2. September 1959, Anne-Maries 40. Geburtstag, erinnert Heinrich an den Beginn des Zweiten Weltkriegs und wie sie in seiner Altstadtwohnung mit zwanzig Kerzen und Freund Karl Schmid am Spätnachmittag Anne-Maries 20. Geburtstag gefeiert und diesen um Mitternacht, als die Züge mit den Mobilisierten sternförmig in alle Richtungen fuhren, im Zürcher Bahnhofbuffet «mit drei Bechern Hürlimann Hell» begossen hatten. Das «Experiment Ehe» sei gelungen – «welche Verbindung zweier Menschen ist keines? Ich glaube, wir haben den Sinn für Freundschaft und wollen ihn auch weitere Dezennien bewahren und vor allem weitergeben an unsere ‹Herren›». Die Herren, das sind die Söhne Peter-Christian, 18, Martin, 15, und Daniel, 10 Jahre alt. Heinrich Fueter, «menschenneugierig», ist ein Meister in der Kunst der Freundschaft: «Was im Leben zählt, sind Freundschaften.» Nicolas Baerlocher, Zürichs «Ambassadeur der schönen Künste» (NZZ), zehn Jahre für Fueters Firma tätig, nannte ihn ein «Genie der Freundschaft».

Heinrich Fueter, Heini genannt, kam am 17. Februar 1911 in Zürich zur Welt. Sein Vater, der Basler Historiker Eduard Fueter, lehrte an der Universität Zürich, war Redaktor der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) und veröffentlichte im Jahr von Heinrichs Geburt seine «Geschichte der neueren Historiographie». Sie brachte ihm, in mehreren Auflagen und Übersetzungen, Weltruhm – und Widerspruch, vor allem in Deutschland. Er sei wohl der «innovativste Historiker» seiner Zeit gewesen, betonen Bernhard Ruetz und Susanna Ruf in der Biografie «Heinrich Fueter». Anstössig fand das Zürcher Bürgertum Eduard Fueters bohemehafte Ungebundenheit, seine zerrüttete Ehe, seine Deutschfeindlichkeit, was zum Bruch mit der NZZ und zum Abbruch der akademischen Karriere führte. Fueter zog zu seiner Mutter nach Basel, arbeitete als Sekretär bei der Basler Handelsbank, wurde mehr und mehr zum Eigenbrötler und starb, 52-jährig, kurz nachdem er nach Harvard berufen worden war. Heinrich verehrte den Vater, teilte seine liberalen, Deutschland-kritischen Ansichten und abonnierte aus Protest über dessen Behandlung die NZZ nie; er las sie, wenn sie irgendwo auflag. Die Mutter, Jenny Weber, Tochter von Henriette und Carl Weber-Sulzer, Chef der Winterthurer Textilausrüstung Zur Schleife, war zehn Jahre jünger als Eduard: lebhaft, energisch, interessiert, der Musik zugetan. Die unglückliche Ehe, 1907 geschlossen, wurde 1914 geschieden. Jenny zog mit Heinrich und dem drei Jahre älteren Eduard Karl ins «Rebgüetli» nach Zollikon, das ihr gehörte. Eine zweite Ehe ging sie mit dem Schriftsteller und Literaturprofessor Robert Faesi, Spross eines Zürcher Patriziergeschlechts, ein. 1919 brachte sie ihren dritten Sohn, Robert, zur Welt, Robin genannt. Vater Faesi pflegte eine liebevolle Beziehung zu seinen Stiefsöhnen und unterstützte sie grosszügig. Politisch hatten Heini und er das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Im «Rebgüetli» wie im 1938 erworbenen «Neugut» ob Wädenswil gingen Dichter, Schriftsteller und Künstler ein und aus: Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Hesse, Stefan Zweig, und viele andere. Heini, Asthmatiker, verbrachte die ersten zwei Wintersemester der Primarschule in St. Moritz, lernte Andrea Badrutt kennen, was wohl erste Berufswünsche weckte: Hotelier, Skilehrer, Bergführer. Nach zwei Jahren Gymnasium in Zürich wechselte er an die Kantonsschule Trogen, wo er Andrea Badrutt erneut traf. Im April 1929 berichtete Rektor Fritz Hunziker nach Zollikon, Heini könne zwar mildernde Umstände anführen, vor allem den Tod seines Vaters, aber die Noten in Mathematik, Physik und Französisch seien ungenügend; er habe «seine Pflichten nicht getan», sei schnell zufrieden mit sich und gern der ungerecht Beurteilte, denke «hoch» von sich und kritisiere schnell. «Die Liebe nimmt ihm auch sehr viel Zeit weg.» Heini schaffte die Matura, studierte erst Literatur und Musik, dann Rechtswissenschaft an der Universität Zürich. Zusammen mit zwei Studienkollegen spielte er Klavier in Bars und Nachtklubs und besserte so sein Taschengeld auf. Er hatte als 17-Jähriger «Mein Kampf» gelesen, engagierte sich gegen den Faschismus und gründete 1933 mit Gleichgesinnten die an Universität und ETH aktive «Kampfgruppe gegen geistigen Terror». In seiner Dissertation, «Verlaggeber und Verleger im Verlagskonkurs», untersuchte er die Folgen für den Autor, wenn dessen Verleger in Konkurs gerät. Robert Faesi war in diese Situation geraten, Heini hatte ihn vor dem Konkursgericht vertreten. Seinen Unterhalt verdiente sich der ausgebildete Skiinstruktor in diesen Jahren weitgehend selbst: im Winter 1937/38 im «Tivoli» in Kopenhagen als Skischulleiter und Skilehrer auf einem mit Salz bestreuten Rupfenteppich mit einer Neigung von bis zu dreissig Grad. Er arbeitete bei einer Zürcher Privatbank, auf Kur- und Verkehrsdirektionen, als Sekretär beim Lesezirkel Hottingen, als Journalist. Als Sportreporter für den Bund, die Nationalzeitung und Sport nahm er als offizieller schweizerischer Pressevertreter an den Olympischen Winterspielen 1936 in Garmisch-Partenkirchen teil – und gewann die Abfahrt der Pressevertreter. Im Anschluss an die Olympiade verhinderte ein anderthalbjähriges Einreiseverbot nach Deutschland wegen «publizistischer und aktiver politischer Tätigkeit» ein Engagement beim französischen Regiemeister Julien Duvivier.

Der Jurastudent lebte in einer Wohnung an der Neustadtgasse in Zürich, zusammen mit Hans-Ueli Buff, später eine internationale Kapazität für Wiederherstellungschirurgie, und Karl Schmid, dem späteren Professor für Deutsche Sprache und Literatur an der ETH Zürich. Unsicher, ob er das Schlussexamen bestehen würde, bewarb er sich vorsorglich bei Praesens-Film – und wurde Produktionsleiter des Films «Füsilier Wipf» (1938) nach der gleichnamigen Novelle seines Stiefvaters. Filmbegeistert, das war er, aber nach bestandener Prüfung hätte er sich doch lieber in ein Anwaltsbüro gesetzt. «Unterschrift ist Unterschrift», beharrte Produzent Lazar Wechsler, das müsse der Jurist doch wissen. Wechsler, Sohn jüdischer Eltern aus Polen, war 1914 in die Schweiz gekommen, hatte an der ETH Zürich Ingenieurwesen studiert und im Brückenbau gearbeitet. Ohne jede Filmerfahrung gründete er 1924 die Praesens-Film AG; sie wurde für lange Zeit zur einzigen bedeutenden Schweizer Filmgesellschaft.

Als Aufnahme- und Produktionsleiter erlebte Heinrich Fueter 1940 die Schicksalsstunde seiner Frau hautnah: Sie spielte die Gilberte de Courgenay, die schöne Wirtstochter, welche die Moral der Soldaten stärkte. Andere bemühten sich um die Rolle, etwa Elsie Attenhofer und Ditta Oesch. Anne-Marie Blanc wäre für die Rolle der Tilly, der Braut aus der Stadt, vorgesehen gewesen, die sie schon im gleichnamigen Singspiel auf der Bühne verkörpert hatte. Bei den Castings gab sie den Bewerberinnen die Stichworte, bis Wechsler bestimmte: «Frau Blanc, Sie spielen die Gilberte, schliesslich sind Sie eine Welsche.» Die Auserwählte war unsicher. Was, wenn sie durchfallen würde? Sie fiel nicht, sie wurde zur Ikone einer Generation – und Franz Schnyders Film zum Symbol der Geistigen Landesverteidigung. Er beruht auf der wahren Geschichte der Kellnerin Gilberte Montavon, der patriotischen Kultfigur im Ersten Weltkrieg. Eine Kompanie rückt im welschen Städtchen Courgenay ein. Die Soldaten erliegen dem Charme der Wirtstochter – der Refrain ihres Lieds klingt quer durch die Schweiz: «C’est la petite Gilberte, Gilbert’ de Courgenay; elle connaît trois cent mille soldats et tous les officiers. C’est la petite Gilberte, Gilbert’ de Courgenay; on la connaît dans toute la Suisse et toute l’armée.» «Die richtige Gilberte war klein, rundlich, eine mütterliche und ein bisschen energische Person», erzählt Anne-Marie Blanc im Buch «Das volle Leben». «Meine Gilberte war weniger bodenständig, ein bisschen vergeistigt, zurückhaltend und dadurch vielleicht zeitloser. Ich war ja eine blonde Bohnenstange.» Ein wenig geflirtet habe sie gern. «Richtig los ging die Anmacherei erst durch den Film. Da raunte es ständig auf der Strasse: ‹Salü Gilbertli!› Die erotische Komponente ist wichtig in diesem Beruf.»

Anne-Marie Césarine Blanc, eine Welsche. Kein Tropfen Deutschschweizer Blut. Am 2. September 1919 in Vevey geboren, Tochter der Valentine Chevallier und des Louis Blanc. Die Mutter Genferin, der Vater Waadtländer, Geometer und Grundbuchverwalter – Spross einer Weinbauernfamilie. Der Grossvater Präfekt – sein Haus stand mitten in den Reben. Valentine hatte als sehr junge Frau den wesentlich älteren Mann geheiratet. Seine erste Frau, an Tuberkulose gestorben, hatte drei Buben zurückgelassen und ein Mädchen, das zehnjährig starb. Valentine Blanc kümmerte sich um die Kinder, als wären es ihre eigenen. «Grossartige Brüder» – Anne-Marie blieb lebenslang mit ihnen verbunden. Louis Blanc hingegen, der Vater, «ein richtiger Kleinstadtkönig», entpuppte sich als Schürzenjäger und Alkoholiker. Anne-Marie war zehn, ihre Schwester Françoise acht, als Mutter und Töchter fanden: «Ça suffit.» Anne-Marie drängte Valentine, mit den drei Kindern (Jacques war zweijährig) zu ihrer ältesten Schwester, Emma, nach Bern zu ziehen – und schwor sich, einen Beruf zu lernen, um nie mittellos einer solchen Situation ausgeliefert zu sein. Im Frühjahr 1930 fanden sie im internationalen Mädchenpensionat von Tante Emma und deren Mann, Kaspar Fischer, eine neue Heimat. Valentine arbeitete als Gouvernante, kümmerte sich um die Schülerinnen, wenn sie krank waren, und begleitete sie in den Ausgang. Das Gastrecht für ihre Familie war der Lohn, das Pensionat mit Töchtern aus gutem Hause eine Lebensschule für die Blanc-Kinder. Anne-Marie lernte in drei Monaten so gut Deutsch, dass sie den Übertritt ins literarische Gymnasium schaffte. In der Gruppe «Junge Bühne» spielte sie die Hosenrolle der Rosalinde in Shakespeares «Wie es euch gefällt», später eine ihrer liebsten Rollen. Die Rosalinde habe sie zum Theaterspielen verführt. In etwas zwitterhaften Rollen sei sie in ihrem Element, und bei Shakespeare seien die Frauen oft stärker als die Männer. «Sie war dafür geschaffen», sagte später Erwin Kohlund, der auch Teil dieser Theatergruppe war. Als wäre es ein Kinderspiel, habe sie die Luise in Schillers «Kabale und Liebe», die Lena in Büchners «Leonce und Lena» verkörpert. Den Wunsch, Medizin zu studieren, verwarf die 14-Jährige nach schlechten Noten in Physik und Chemie. Also die Bühne. Sie wollte nach Zürich. «Geh», sagte die Mutter, «aber übernimm die Verantwortung».

Schauspielhaus Zürich, im Herbst 1938. Der Anfang seiner grossen Zeit – mit einem mutigen Direktor, einem illustren Ensemble, viele geflüchtet aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Darunter Maria Becker, ein paar Monate jünger als Anne-Marie. «Sie half mir in vielem. Aber dann – fünfzig Jahre lang in der kleinen Schweiz die grosse Becker vor der Nase. Das war auch eine Hypothek.» Anne-Marie bekommt kleine und kleinste Rollen. In der zweiten Saison erhält sie monatlich 100 Franken, in der dritten 180. Das Metier bringen ihr die Schauspieler Ernst Ginsberg und Wolfgang Heinz bei, Ellen Widmann die Sprechtechnik. Sie wohnt bei Hans Fischer; die Mutter hilft ihr über die Runden. In Arnold Küblers Stück «Schauenberg und Rakkertal», das Wälterlin für die Landesausstellung 1939 inszeniert, betraut er sie mit der weiblichen Hauptrolle. Und acht Monate nach ihrem stummen Hofknicks gibt sie ihr Filmdebüt als Sonja Witschi in «Wachtmeister Studer» mit Heinrich Gretler als Wachtmeister. So beginnt ihre Doppelkarriere. Damals wirken die gleichen Leute am Schauspielhaus wie in der Sommerpause bei Praesens-Film. «Gretler als Partner, Lindtberg als Regisseur, Richard Schweizer als Drehbuchautor … alles Leute, die ich schon vom Theater kannte, das gleiche Milieu. Ich hatte wirklich Glück, dass in wichtigen Augenblicken die richtigen Leute einfach da waren», erzählt sie Anne Cuneo in «Gespräche im Hause Blanc». Lindtberg wird ihr Wegbereiter und Mentor; er arbeitet für Lazar Wechsler und engagiert Anne-Marie Blanc bis zum Kriegsende. Sein Leitmotiv: «Alles in Szene setzen, nur sich selber nicht.»

Auch Heinrich Fueter setzt allerlei in Szene: «Ich wusste sofort, dass Anne-Marie die Frau meines Lebens ist.» Sie ist skeptisch. Weil sie acht Jahre jünger ist? Weil sie gehört hat, dass er ein Frauenheld sei? Doch sie mag ihn, «er war lustig und kultiviert». Sie sehen sich täglich. Irgendwann intervenieren die Freunde, sie habe ein Herz aus Stein: «Siehst du denn nicht, wie sehr er dich liebt?» Fueter, Koordinationschef sämtlicher Veranstaltungen für die Landesausstellung, steckt gerade tief in der Arbeit – und dient als Adjutant und Skioffizier bei der Gebirgsartillerie. Anne-Marie darf derweil seine Wohnung nutzen und organisiert mit ein paar Singles einen kollegialen Mittagstisch. Nach sechs Wochen ist Heini zurück – Anne-Marie bleibt, bei «einem Kerl, der so göttlich kochen konnte». Zum Ziel geführt haben laut Peter-Christian Fueter die Verliebtheit und Hartnäckigkeit des Vaters, «sein Charme, seine Phantasie und Unterhaltungskunst, nicht zuletzt seine Liebe zu Literatur, Musik und Kunst». An Weihnachten 1939 verloben sie sich. Ein «dummer Zustand», finden beide und heiraten am 8. März 1940. «Man wollte zu jemandem gehören, sich festhalten können», erklärt die Braut, «ohne den Krieg hätte ich vielleicht nicht geheiratet». Das Hochzeitsfoto zeigt Heini in strenger Uniform, Anne-Marie im gesprenkelten Mantel und mit Turban; er blickt ernst, sie lächelt verhalten. Als die Schweiz im Mai mit dem Durchmarsch deutscher Truppen rechnet, bittet Heini seine Frau, sie möge ins Berner Oberland zu ihrer Mutter dislozieren. Sie aber will ihre weit gefährdeteren deutschen Kollegen nicht im Stich lassen. «Ich bleibe. Wir spielen ‹Faust II›.» Die Aufführung am damals einzigen freien deutschsprachigen Sprechtheater in Europa wurde zum Symbol.

«Machen wir im Sommer einen Film?», fragt Anne-Marie Produzent Wechsler. Er winkt ab. «Dann machen wir ein Kind», lacht sie – und verdankt diesem eine Rolle im Film «Landammann Stauffacher», denn ohne schwanger zu sein, hätte sie nie «wie eine solide Bäuerin» ausgesehen. 1941 kommt Peter-Christian zur Welt. Anne-Marie pausiert für die Geburten jeweils zwei, drei Monate: 1944 für Martin, 1949 für Daniel. Beim jüngsten zieht «als Kapitän» Grossmutter Valentine Chevallier, Mémé genannt, ins Haus; sie wird sich 15 Jahre lang hauptsächlich um die Kinder kümmern. Auf der Bühne und im Film verkörpert Anne-Marie Blanc zwar das Frauenbild jener Epoche, im wirklichen Leben ist sie ihrer Zeit voraus. Das Ehepaar, das während des Kriegs für Praesens-Film zusammengearbeitet hat, geht nachher getrennte Wege. Anne-Marie Blanc zieht es ins Ausland: Wien, Paris, London. Theaterengagements und Filmrollen in deutschen Heimat- oder Boulevardfilmen. «Ich kam mir immer vor wie ein Matrose», erklärt sie Jahre später: Draussen sehnt er sich nach dem Festland und an Land nach dem Meer. Es sei zwar nicht immer einfach, «allein zu schwimmen in einer Welt von versteckter Bosheit und Verlogenheit». «Ich rase von Probe zu Probe, von Vorstellung zu Besprechungen und weiss von nichts anderem mehr.» Immerhin sei so die Einsamkeit erträglicher.

Das Einvernehmen mit Lazar Wechsler ist bereits getrübt, als 1941 der deutsche Produzent Günther Stapenhorst Heinrich Fueter als kaufmännischen Leiter in seine Gloriafilm AG holt mit dem Ziel, qualitativ hochstehende Schweizer Filme zu drehen. Nach mehreren Misserfolgen konzentriert man sich auf Kurzfilme und Werbestreifen. Fueter entwickelt den Zweig Dokumentarfilme; es entsteht der mehrfach ausgezeichnete Kurzfilm «Luzern und seine internationalen Musikfestwochen». In dieser Zeit gründet er die «Zürcher Sonntagnachmittags-Symphoniekonzerte» in der Tonhalle und initiiert als Vorstandsmitglied der Theater- und Tourneegenossenschaft Zürich die «Musiksommer» in Gstaad. 1946 verlässt er Gloriafilm, im Kopf eine Marktlücke – den Auftragsfilm. Als «Dr. Heinrich Fueter-Filmberatung» startet er mit einem Werbefilm für die Uhrenfirma Eterna und gründet am 1. Januar 1947 mit 100 000 Franken Startkapital die Condor-Film AG. Verwandte, Freundinnen und Freunde beteiligen sich als Aktionäre. Anne-Marie steckt einen Teil ihrer Ersparnisse in das Unternehmen und verzichtet aus Rücksicht auf die junge Firma und die junge Familie auf einen Siebenjahresvertrag in Hollywood. Sie sei ja vor allem ein Theatermensch.

Auf der Bühne der Wiener Kammerspiele gibt Anne-Marie Blanc 1945 ihr Auslanddebüt – und Fueter sucht die Zürcher Kioske nach Wiener Zeitungen ab. «So ist ein ersehntes Ziel erreicht! […] Nimm keine Rücksicht auf mich und die Kinder. Behalt uns nur lieb – auch mich. Irgendwie war ich etwas bedrückt von meinem letzten Besuch. Du weisst … vielleicht nicht, dass Du mir alles bist. Ciao, ciao, liebstes, zartestes Häsekken – vergiss mich nicht, nie, nie …» Häsekken? Sie unterzeichnet oft mit der Rückenansicht eines sitzenden Hasen. Seine Anreden sind häufig Girlanden aus Kosenamen und Zärtlichkeiten: «Meine allersüsseste, allerliebste, zarteste, bezauberndste und verzauberndste Frau» – «Meine Mi, mein Milein – mein vielgeliebter und mählich vielzuferner Hasemi» – «Meine gütige Ernährerin, my angel, darling, baby – alles weitere auf his masters voice oder Columbia erhältlich». Eine beeindruckende Briefkultur bei solch intensivem Arbeitsleben: «Ich bin heute kurz, weil ich arbeite wie ein Tier, täglich von 7.30 spätestens bis Mitternacht.» Der Haushalt ist Thema, «Frl. Baumgartner», die Haushälterin. Begegnungen und Essen mit Freunden, Familie, Geschäftspartnern. Ärger im Unternehmen, Erfolge natürlich. Geldsorgen. «Gottlob war der letzte Monat etwas billiger im Haushalt. Aber wir haben bezahlt – ausgegeben – Unsummen.» Er berichtet vom Start in die Selbstständigkeit, dem neuen Büro, zwei Räumen für monatlich 150 Franken. «WC leider bei Vermieterin in etwas eigenartiger Wohnung.» Die Stelle für eine Sekretärin sei ausgeschrieben, Möbel habe er bei einem Antiquar erstanden, einen Tisch und zwei Stühle für 105 Franken. «Eine Schreibmaschine muss ich noch mieten.» Es sei tröstlich, dass die alten Mitarbeiter mit ihm ziehen möchten. Nestlé wolle mit ihm zusammenarbeiten, es sehe geradezu viel versprechend aus. «Ich arbeite, arbeite, arbeite – wirklich wie wild.» Er listet die Ausgaben auf. «Nicht bezahlt sind jetzt: mein Anzug ca. Fr. 390.-, Dein Pelz, letzte Steuerrate.»

Peter-Christian und Martin, ab 1949 auch Daniel, erhalten viel Platz in Heinrich Fueters «Haus- und Hofnachrichten», ihre Fortschritte, Bonmots, Erlebnisse, ihre Krankheiten. «Die Kinder sind bezaubernd: Jedes in seiner Art. Ich weiss nicht, ob ich Dein Wegsein, das mir diesmal doch ordentlich zu schaffen macht, so … ertragen würde, wenn diese zwei Strupfs nicht da wären. Das Leben ist so kurz. Die Aussichten, die allgemeinen weltpolitischen so grau, dass man an den guten Tagen hängt!» – «Die Buben waren mir in ihrer Papibegeisterung Ersatz für manchmal fehlende Autosuggestion.» Er schickt Zeichnungen mit, später rapportieren die Kinder selbst ihr Tun und Lassen, liebevoll, witzig, selbstironisch. Schreiben auch mal französisch, englisch, lateinisch. Doch in jeder Sprache und Tonlage spiegeln die Briefe ihre innige Beziehung zur Mutter wieder.

Während der Theatersaison lebt Anne-Marie Blanc in Zürich, spielt 1939 in zehn Produktionen des Schauspielhauses mit, 1940 in acht, 1942 in zehn – und so fort bis Anfang der 1950er-Jahre. «Gestern habe ich den ganzen Tag mit Schreiben, Buchhaltung und Flicken verbracht», berichtet sie ihrem Mann, «und stellte fest, dass alles Geld wieder verschwand. Dir habe ich 150 Franken überwiesen. Wenn dieser Frankreichbeitrag nicht zustande kommt, ist die Pleite da. Bete zu Gott! Sonst kriegst du gleich 500 Franken, damit du dir einen schönen Mantel kaufen kannst». Heinrich bekommt den Mantel. Im April 1946 spielt Anne-Marie in Paris mit Erich von Stroheim im Film «On ne meurt pas comme ça». – «Mein Liebling, hier ist das Bahnticket, leider ist kein Flugzeug zu haben. Ich erwarte dich also Freitag in der Früh.» – «Mein liebstes poetisches Männchen», sie wolle ihn nicht mit familiären Sorgen belasten, er habe an ihr «genug Nüsse» zu beissen. «Aber ich glaube, dass ich jetzt wieder vernünftig bin», ihr Pariser Aufenthalt sei mit «dem Leben einer jungen Klosternovizin» zu vergleichen. Sie sei sogar enttäuscht, dass man sich so wenig um sie kümmere, «aber es ist recht so. Ich kann in mich gehen, meine Sünden bereuen und mich nach dir sehnen! […] Ich bin so froh, dass ich dich hab. Ich weiss schon, wie gut das ist, auch wenn ich manchmal spinne. Ich bin jung und war nur einmal verliebt in meinem Leben, darum finde ich es noch reizvoll, wenn es sich wiederholt. Hätte ich deine Erfahrenheit, würde ich es nicht mehr beachten!»

«Mein Herz», schreibt sie im Herbst 1946 aus England, wo sie im Film «White Cradle Inn» spielt, in dem es um französische Kinder geht, die in den Kriegswirren ihre Eltern verloren haben, von Pflegeeltern in der Schweiz betreut werden – und nach Kriegsende zurück in ihre Heimat müssen. Sie gehe abends oft aus. «Aber ganz manierlich, nur keine Bange!» Dankbar ist sie um Heinrichs Vorschläge für einen Vertrag. «Du bist doch ein sehr kluges Männchen und ich habe recht gehabt, dich zu heiraten!» Er habe immer recht, sie werde weiterhin nur auf sein «hartes Urteil» hören – und hofft, er könne wieder mehr mit ihr arbeiten. «Ich will und muss eine gute Schauspielerin werden. Und wenn es gelingt, dann wird es zum grossen Teil dein Werk sein!» Nun, er kümmert sich gerade um die erkälteten Kinder. «Verlieb Dich nicht zu schnell, sonst ist Dein halb-knock-outes Männchen bald ausgepunktet. Aber ich freue mich irrsinnig, wenn bei Dir alles gut geht. […] Ciao, ciao, ciao, ich hab’ Dich lieb wie beim ersten Rendez-vous.» Manchmal ist er enttäuscht, gar traurig über sein etwas schreibfaules, mit Nachrichten persönlicher, um nicht zu sagen persönlichster Art «sehr, sehr – ja ungeheuer, zurückhaltendes Frauchen». Er melde ja jeden getrunkenen schwarzen Kaffee.

Wiederkehrend betont er, ihr Erfolg sei für ihn das Wichtigste, Erfreulichste. «Wen das eigene Leben nicht befriedigt, der geht im Leben der anderen auf!» Ihr geht es ähnlich: «Du weisst nicht, was es für mich bedeutet, wenn du gut dran bist.» Sie erliegt seinem «tyrannischen Charme», ergötzt sich an seinem Witz, staunt über seine «schriftstellerische Ader». Ist stolz, dass er sie immer noch «so gut» leiden mag. Und unterzeichnet wie oft mit der Rückenansicht eines Hasen. Sie freut sich über eine neue Rolle, weil sie «alles andere als Zuckerpüppchen» ist und sie sich als Charakterdarstellerin ausprobieren könne. Sie ängstigt sich um Heinrichs labile Gesundheit, sein schwaches Herz, seine «übermässige Belastung». Fragt nach den Kopfmassen der Kinder, um Mützen zu kaufen. Sie schildert gute Hotels, schlechte Hotels, Treffen mit Freunden, Kinobesuche, Sightseeingtouren. Es geht um Verträge, Honorare, Steuerfragen. Rollenstudium, Fototermine, Interviews, schlechte Kritiken, Bravorufe, leere und halb leere Säle. Sie klagt über miese Stimmung in gewissen Theatern, unfähige Regisseure, schlechte Proben. Vor allem über ihre Einsamkeit. Gegenseitig ermutigen und trösten sie sich – aus fast jedem Brief klingt die «grosse Sehnsucht» nach dem anderen. «Ich habe natürlich nach Dir Heimweh», klagt Heinrich – «ich habe, es ist grotesk, wenn ich das sage, auch Heimweh nach Dir, wenn ich bei Dir bin, weil das Leben uns auffrisst mit Pflichten und Nöten, sodass das ‹Für sich Sein› rar ist. Es müssten schon Ferien sein … Tage für uns, zeitlose, programmlose Tage der Zweisamkeit. Darnach habe ich oft Sehnsucht. Lieberes kann ich Dir nicht sagen. Es ist darin nach 7 Jahren alles enthalten, was seit dem ersten Tag mich an Dich band: Dass Du mir genug bist! Ich liebe Dich über Alles.»

Sie denke oft an ihn, auch wenn sie nicht viel «schreibe und flirte», schreibt Anne-Marie im August 1948. «Ich hoffe für dich und deine romantischen Venedig-Tage, dass du auch so eine seelenverwandte Jungfrau (ein- oder zweideutige!) gefunden hast, denn so allein am Meeresstrand zu sitzen scheint mir für dich nicht das richtige zu sein. […] Tausend liebste Küsse – ich sehne mich nach Dir! Grüss mir die süssesten Kinder Zürichs. Sie sollen ihre Rabenmutter nicht vergessen.» Die «Rabenmutter» ist auf Tournee, der Hausmann stolz auf die erste eigene Produktion seiner jungen Firma: «Grat am Himmel». Spektakuläre Aufnahmen einer 35-Millimeter-Kamera aus 4000 Metern Höhe. Die Zuschauerin erlebt die Traversierung des Mittellegi-Grates auf dem Weg zum Eiger aus der Sicht der Bergsteiger. Der Kurzfilm ist über die Schweizer Grenze hinaus erfolgreich. Dazu der erste Grossauftrag: tägliche Reportagen über die Olympischen Winterspiele 1948 in St. Moritz für BBC und NBC. Condor übt das Fliegen.

«Es geht schon gegen Mitternacht, aber ich muss Dir doch noch schnell schreiben.» Der Brief wird sechs Seiten lang. Heinrich erzählt von Peter-Christians Zeugnis, seinen Fähigkeiten; von Martin, der zwei Stunden lang Schiffe zeichnet und perfekt das Vaterunser beten kann, nicht ohne maliziöse Zwischenbemerkungen. Von der Haushälterin. «Frl. B ist unersetzlich. Was soll einmal werden, wenn sie nicht mehr da ist, frage ich mich oft. Unser Leben wäre mit jemand anderem in der jetzigen Form gar nicht realisierbar. […] Es waren zwei gute Tage – gestern Dein Anruf, heute Dein Expressbrief. Schimpf mich kindisch, glaube mir, ich weiss vielleicht zum ersten Mal, was die grosse, grosse, letzte Liebe für einen Menschen ist.» Das Paar denkt gerade über seine Beziehung nach. Anne-Marie ist mit Ibsens «Gespenster» auf einer ausgedehnten Tournee durch Holland. Sie ist 29, seit gut acht Jahren verheiratet. Er quäle sich unverhältnismässig, beruhigt sie ihren Mann: Sie könnte keine freundschaftliche Beziehung haben zu jemandem, der sich mit Absicht «zwischen uns» schalten würde. «Wir haben uns gut verstanden, haben gemeinsame Lektüren, er hat sich um mich gekümmert – und das alles wohl, weil er mich gerne hat, aber er hat nie daran gedacht, etwas zu fordern, was ich nicht von mir aus bereit wäre zu geben. Meine Zurückhaltung und die Rücksicht, die ich auf dich nahm, waren ja auch Dinge, die ihm besonders gefallen haben und die ihm sehr verständlich waren.» Sie habe sich sehr an ihn «attachiert», aber es sei kein Grund, «diese Affäre» zu dramatisieren, jedenfalls bitte nicht von «Platz räumen» reden und «Kugel durch den Kopf jagen». «Für mich steht fest, dass keine andere Lebensgemeinschaft besser sein könnte als mit dir. Was ich mit dir erlebt und aufgebaut habe, könnte ich nie abschütteln.»

Drei Tage später leuchtet im Hotelzimmer ein riesiger Rosenstrauss, «so rot, so rot» … Anne-Marie ist gerührt, hofft aber doch, er habe die Blumen in Amsterdam besorgen lassen, sie seien hier «4 mal billiger» als in der Schweiz. Sie redet ihm aus, den Fehler bei sich zu suchen, doch sie könne und wolle nicht jemanden vor den Kopf stossen, der «nichts Böses» getan habe. Die «schuldige Sünderin» mag sie nicht spielen. Sie brauche Zeit. Schreiben könne sie nicht darüber, alles sei zu kompliziert, zu verworren. «Gefühle, Empfindungen entstehen auf seltsame Art, man kann sie nicht so leicht analysieren, registrieren, ein- oder abstellen, wie man will, besonders wenn sie in einem Menschen entstehen, der so voller Widersprüche und Zwiespältigkeit ist, wie ich es bin. Das soll keine Entschuldigung sein, es ist aber auch kein leeres Gerede, es ist so.» So wie sie Theater spiele aus einer gewissen Intuition heraus, unfähig, dies mit genauen Worten zu umschreiben, so sei es in ihrem Leben. Sie würde nach ihrer Rückkehr mit Heini gern ein paar Tage nach Venedig fahren, als «kleiner Ausgleich für die lange Trennung».

Ein paar Tage später beruhigt sie ihn nochmals: «Ich habe eine Krise durchgemacht, die, glaube ich, nicht so ungeheuerlich ist, weil sie im menschlichen Leben sehr oft schon da war. Ich wollte und musste mich ganz klar und mit genauster Überlegung daraus herausarbeiten und … mit mir selbst ins Reine kommen, um dann dir gegenüber wieder so zu sein, wie ich war. Nun bin ich soweit und ich freue mich unendlich, bei dir zu sein und zu bleiben. […] Ich habe erkannt, dass du mein Mann bist mit allem, was dieses Wort in sich birgt.» Von Verzichten halte sie nichts, «ich musste aus freien Stücken, unbekümmert um deine mich beängstigende, bedrängende Stimmung dazukommen». Vielleicht dachte sie auch an ihr Versprechen anlässlich der kirchlichen Trauung: «Eine Scheidung wollen wir den Kindern einst ersparen und nicht beim ersten Knatsch auseinandergehen, sondern durchstehen, was durchzustehen ist.»

«Soeben kam Dein Brief aus Amsterdam», schreibt Heini. Aber auch dieser vermeide halt das Persönliche. Das stimme ihn nachdenklich, besorgt, traurig. Das schrecke Gefühle auf, das nage an seinem Selbstvertrauen. «Das ist auch das, was ich nicht verstehe, sofern die Dir am Telefon manchmal so (für mich beschämend) mühsam abgerungenen Zusicherungen stimmen.» Er könne sich nur wiederholen. Er habe nicht gewusst, dass der Sinn des Lebens letztendlich in einem Menschen ruhe. «Du warst stets für mich etwas Unantastbares, das für sich besteht, gross und fest», antwortet Anne-Marie. «Mein Begehren entsprang einer Schwäche, einem merkwürdigen, schicksalhaften Getriebensein, dessen unglücklichen Ausgang ich zwar stets vorausahnte, aber dem ich nicht ausweichen konnte und wollte. Ich wusste, dass ich dadurch leiden würde, aber innerlich spürte ich irgendwie, dass mich dieser Konflikt reifer machen würde. Das physische Moment ist von keiner so grossen Bedeutung gewesen, wie Du es glaubst, was dir schon unser glückliches Zusammensein im letzten Monat bewiesen haben sollte; eine solche Rückkehr meinerseits wäre ja sonst nicht möglich.» Sie habe gewusst, dass er kraft seiner Stärke siegen, auch verzeihen werde. «Lass uns zusammen weiterleben, es ist bestimmt das Richtige. […] Wir können ja doch nicht ohne einander leben.» Sie sorgt sich um seine Nerven, sein Herz. Der Gedanke, er sei ihretwegen krank geworden, würde sie endgültig «aus den Fugen» bringen. Sie sei ein Mensch mit «ganz guten alltäglichen Qualitäten», mit einer gewissen Energie auch, im Grunde aber schwach. In wichtigen Momenten versage sie. Ein Jahr später liest Anne-Marie ein paar Zeilen ohne Liebesbeteuerungen: «Es tut mir unendlich leid, dass dieser Brief noch geschrieben werden musste. Aber Klarheit muss endlich sein. Du hast die Pflicht Dich zu entscheiden, Heini.»

Es ist so, sie können ohne einander nicht leben. Anne-Marie verabschiedet sich wieder mit «1000 und aber 1000 Zärtlichkeiten für dich». Andere Sorgen beschäftigen sie. 1953 schreibt sie aus Berlin, am Vorabend ihres Geburtstags – «leider fast schon 34-jährig!», der morgige Tag stimme sie sentimental; «restlos glücklich» mache sie die Filmerei nicht und «das ganze Getue drumherum». – Alles an sich wunderbar und schön, berichtet sie drei Jahre später aus Wien, «ein herrlicher Sommeraufenthalt, bezahlt noch obendrein». Aber trotz ihres «Keepsmiling»: Sie ist beunruhigt, für die nächste Saison noch kein fixes Engagement zu haben. Sie seien doch eine verrückte Familie, schreibt Heini, «und am Ende des Lebens werden wir weder reich sein noch uns richtig kennen gelernt haben. Vielleicht sollten wir doch einmal etwas weniger arbeiten und ab und zu ein paar Wochen unabkömmlich sein. Ich könnte in nächster Zeit sicher ein paar Tage weg». Sie solle mit seinem Besuch rechnen und tue gut, «allfällige Ersatzmänner für später zu heuern». In einem anderen Brief bittet er sie: «Vergiss mich nicht inmitten der Kavaliere, ich bin auch einer und nicht der schlechteste. Meine Einsamkeit ist gross und nicht zu beheben, bis ich Dich wieder in meine Arme schliesse.» Seine vielen 100 000 Küsse zum Schluss ergeben eine Sextillion Küsse und «ein Streicheln übers ganze vielgeliebte Fell meines Häsekken von Deinem oft traurigen, immer daumenhaltenden Heini». Erschüttert stellt er fest, dass selbst im Freundeskreis ihre Arbeit nicht begriffen werde. Da glaube man, sie sollte nur Hauptrollen spielen. Was für «Banausenstandpunkte». Eigenart und Schwierigkeit, Schönheit und Einmaligkeit ihrer Berufe würden wohl nur Leute vom Fach verstehen. Er wisse, was das Erreichte bedeute, dass ihre Wege mühsam, aber stetig aufwärtsgingen. «Es ist nicht schade für Dich, in wenig künstlerischen Filmen zu spielen, es ist nicht schade, wenn ich Parkettfabrikationsfilme drehe – wichtig ist nur, dass wir das, was wir tun, gut machen und dabei viel lernen. Hab Mut in allem, was Du künstlerisch tust.»

Höchste Qualität, das fordert Heinrich Fueter selbst für Auftragsfilme. Er produziert Filme zur Technik, Industrie, Wissenschaft, Kunst. Zahlreiche medizinische Filme für das Chemieunternehmen J. R. Geigy AG. Werbefilme, Aufklärungsfilme, Schulungsfilme, Tonbildschauen. Fernsehfilme. Die Musik ist ein Markenzeichen der Condor-Produktionen, Heinrich Fueter lässt namhafte Musiker komponieren: Paul Burkhard, Rolf Liebermann, Rolf Langnese, Armin Schibler. 1970 entsteht «Le Corbusier» mit Musik von Iannis Xenakis, Architekt und Komponist, der von 1947 bis 1958 mit Corbusier zusammengearbeitet hat.

Leider habe sie in Frankfurt zwei heftige Verrisse bekommen, ärgert sich Anne-Marie. Sie spielt 1959 die Lady Milford in Schillers «Kabale und Liebe», inszeniert von Josef Gielen. Nach den Festspielen Innsbruck folgt eine Tournee durch Deutschland, Österreich, die Schweiz. Es ist frühmorgens, sie sitzt in eine Bettdecke gewickelt am Schreibtisch ihres Hotelzimmers in Hannover. Vielleicht sei sie nicht müde genug, vielleicht zu viel allein, vielleicht habe sie zu wenig zu tun, dass sie an sich selbst zweifle, sich frage, ob und wie es weitergehen werde. «Man überdenkt den Weg, den man gegangen ist, und stellt fest, dass er doch eigentlich mittelmässig war.» Es bestünden auch keine grossen Hoffnungen mehr auf einen «wirklichen Durchbruch». Andere, die sie für gleichwertig halte, seien weitergekommen. Vielleicht erkauft mit «Opfern privaten Charakters», was zur Erkenntnis führe, dass sie eben doch keine Vollblutschauspielerin sei, sondern nur eine talentierte kleine Bourgeoise. Mit zu viel Kritik an sich selbst, zu viel Klarheit, um sich und andere zu belügen, und zu wenig Rücksichtslosigkeit und Durchschlagskraft, «edle» Eigenschaften, in diesem Beruf nur hinderlich. «Man kann aber nicht aus seiner Haut heraus, weil man im Grunde weiss, dass man die Kraft zur Einsamkeit nicht hat … und so bleibt man mittelmässig.»

1961 zieht sie einmal mehr Fazit: «Es will mir nicht gelingen, die richtige Rolle am richtigen Ort mit sicherer Führung zu spielen! Das ist wohl der Tribut, den ich für mein sonstiges glückliches Leben zu zahlen habe.» – «Ich brauche vollwertige Aufgaben, sonst bin ich wie gelähmt.» – «Mit 40 war ich zu alt für jugendliche Rollen, zu jung als Charakterdarstellerin. So wurde ich zur Spezialistin für die betrogene Ehefrau.» Heinrich tröstet, ermuntert zu Experimenten, zu mehr Selbstverstrauen und Optimismus. «Hab gute Laune – erproben macht Spass, verjüngt.» Er stürze sich bewusst in Neues, «ohne Gewähr des Gelingens». Sie hingegen fragt sich, ob ihr Beruf wirklich so wichtig sei, um Mann und Kinder diesen Entbehrungen auszusetzen. «Aber du hast wohl recht: unsere getrennten Leben, unsere Berufe ermöglichen es, unseren Buben eine schöne Jugend zu bieten und andererseits bewahrt es uns davor, einander überdrüssig zu werden. Wahrscheinlich ist das der Sinn unseres gemeinsamen Lebensweges.» Heini, überzeugt, dass die berufliche Verbindung eine «ideale Lebensgemeinschaft» ermöglicht, findet die Trennungen zwar traurig, «aber ein bescheidener Tribut an ein sonst so grosses und wohl rares Glück». «Ich habe die mir liebste und mich am glücklich machenste (und das ist gar nicht so einfach!) Frau in Dir gefunden. Ich weiss nicht, was das Leben, ich ohne Dich, wäre, würde, geworden wäre.» Ihr «Nur-mir-Sein» bedeute ihm tausendmal mehr, als sie ahne. «Ich will für und um Dich kämpfen bis ans Ende der Welt, koste es was es wolle. Lass Dich lieb haben, mein Herz, in grösster Zartheit, in flammender Liebe, im Verstehen, im Verzeihen, in unserer ganzen unverbrüchlichen Freundschaft, für die ich mein Letztes gebe, aber auch Grosses fordere.»

«Wir versuchten immer, die Zeit, die wir füreinander reservierten, nicht mit Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten zu verschleudern», sagt Anne-Marie in einem Interview. Heinrich habe es verstanden, sie zu ersetzen, ohne sie je zu verdrängen. «Er verstand es, den Buben die Zufälligkeiten und Zwänge in meinem Beruf verständlich zu machen.» Ihre Familie sei «elastisch und anpassungsfähig». Mit «stark ausgeprägtem Familiensinn», ergänzt Peter-Christian, der älteste Sohn: «Beide kamen aus Familien, deren Eltern sich scheiden liessen, mein Vater und meine Mutter wollten das nicht.» Auch Martin Fueter betont: «Wir waren eine intakte Familie. Unser Haus war ständig voll von interessanten Leuten. Wir telefonierten dauernd, wir schrieben uns, und die ganze Familie fuhr an Mutters Premieren.» «Sie liess uns an ihrer Arbeit teilhaben», erinnert sich Daniel Fueter, der initiative Pianist, Komponist, Pädagoge, ehemalige Rektor der Hochschule Musik und Theater Zürich. «Wir haben oft mit ihr gespielt, wenn in einem Stück Kinder gebraucht wurden. Jeder von uns war einmal Walter, Tells Sohn in Schillers Stück.»

Heinrich Fueter engagiert sich für die Arbeit seiner Frau, hilft ihr, die Rollen zu entwickeln. Verpasst keine Hauptrobe. Macht sich im Dunkeln Notizen (Kugelschreiber mit Beleuchtung!). Registriert jedes Detail: ein Wort falsch ausgesprochen, ein Lächeln zu angestrengt, eine Kleiderfarbe unpassend … Bei Premieren fürchtet Anne-Marie sein Urteil mehr als das der Journalisten. Unermüdlich ermuntert er sein «tapferes, fleissiges Milein». – «Mach’s gut, sei bester Dinge beim Spiel, sei ganz wer Du sein musst. Verliebe Dich in die Darzustellende – sei sie!» – «Mach’s weiterhin so gut und so tapfer, Du Säule der Familie in deutschem Gau.» – «In aller Eile. Ich hatte eine ganz grosse Freude an der heutigen Probe. Du bist ganz ausgezeichnet – klug. Du weisst sehr genau, was Du spielst, was Du sagst! M. E. ist alles 100 % und wenn ich mir noch den Glanz der Premiere denke … Bravissimo!»

Ende 1961 hilft kein Bravissimo. «Liebstes Milein, tränenreiches, fernes Mädchen – so unselbständig scheinst Du plötzlich wieder, so unsicher. Aber, aber! Mit über 40 Jahren […] Weisst Du, in unseren Berufen muss man, wenn man den Beruf ausübt, einfach ‹ganz› sein, – ich meine, man muss seine Lösung finden und die letzte Überzeugung von dieser Richtigkeit muss über die Rampe springen, wird über die Rampe springen. Es ist wichtiger, in sich Geschlossenes zu leisten, als Eingetrichtertes, Angelerntes zu reproduzieren. […] Du bist nun über 20 Jahre am Theater und musst selbst wissen, was Du willst. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass Du Dir die Personen in ihrem äusseren Gehabe und Wirkungen vorstellst, anstatt die Personen ‹in sich› zu erfassen und nur von da aus zu gestalten. Dann kann man nicht mehr anders sprechen, gehen, sitzen, hören usf., weil man dieser Mensch ist (ihn nicht imitiert, spielt usf.). Das sage ich seit Jahr und Tag, ich kann es nur wiederholen. Glaube ja nicht, ich sei ärgerlich, nein, nur betrübt, dass Du Dich gegen diese Binsenwahrheiten im Grunde doch immer wieder stellst und Rechtfertigungen für erwiesen Untaugliches und Unerfolgreiches vorträgst. […] Wenn ich dies schreibe, ist es einfach, weil ich weiss, dass Du es schaffen könntest, immer, aber dass es am ‹Zwick an der Geisel›, an innerster Spielleidenschaft und Konzentration des Sicheinlebens sehr oft einfach fehlt. Modische Details, Bewegungen … (ausstudiert, erdacht) beherrschen viel zu sehr Dein Rollenstudium. Das sind … die letzten Sorgen und Arbeiten.»

Misserfolge erlebt auch Heinrich. Anne-Marie tröstet: Er habe etwas aus eigener Kraft geschaffen, was ihm niemand so schnell nachmachen könne. «Ich bin zu fest von deinen aussergewöhnlichen Fähigkeiten überzeugt, als dass ich glauben könnte, dass deine Kurve nicht bald wieder aufsteigen wird.» Sie mahnt auch: «Gib nicht zu viel Geld aus, es genügt, dass ich es tue, der einzige Nachteil dieses an sich so herrlichen Hamburgs.» Sie hält ihren Mann gern zum Sparen an, er ermuntert sie präzise zum Gegenteil. Geld ist ihm nicht wichtig, Grosszügigkeit sehr. «Ende Februar», schreibt er im November 1961, «machen wir, wenn die Welt es erlaubt und Du nichts Verlockenderes hast, Ferien und geniessen die ‹erchrampfte› Freizeit […] Deine Anmerkung des ‹Verdienen-Müssens› darf nie der Impetus, die Basis der Entschlüsse sein. Wir schaffen’s auch sonst, schlimmstenfalls mit einigen Einschränkungen.» Trotz Arbeitslast pflegt Heinrich Fueter seine Lebenskunst in vielfältiger Weise: Konzerte, Theater, Essen mit Freunden, Gespräche bei Rotwein und Havanna-Zigarren.

Im Februar 1964 der erste Herzinfarkt. Er ist 53. Der 19-jährige Martin, seit ein paar Monaten Kameraassistent und Aufnahmeleiter bei Condor, übernimmt mehr Verantwortung. Heinrich zieht in sein geliebtes Engadin, nach St. Moritz. «Kulturstätten wirken auf mich immer irgendwie vorwurfsvoll», kommentiert er seinen Umzug, man werde sich bewusst, wie wenig man wisse. Die Landschaft hingegen stelle keinen übertriebenen Kulturanspruch. «Jetzt ist es dann an der Zeit, dass wir wieder zusammen sind!», teilt er seiner Gattin gegen Ende des Jahres mit. «Nun bist Du so nah gewesen und fährst schon wieder weit weg. Für die Zukunft muss man sich eine solche Tournée gründlichst überlegen, ob sie was einbringt, oder ob man sie fallen lässt. Unser gemeinsames Leben ist ja auch absehbar, das müssen wir wohl mehr bedenken.» Andererseits sei ein beruflicher Ausstieg auch problematisch, er sehe dies schon an seinem Teilausstieg und sei doch acht Jahre älter. Im Übrigen lebe er zurzeit wirklich «arztkonform». Es wäre «ganz furchtbar», sollte das Engadin nicht heilend wirken. «Was dann? Wo dann?»

Im November 1965 verliert er durch den Zusammenbruch der Aiutana Bank Ersparnisse und Firmenreserven. Erbschaftsgeschichten kommen dazu. Ein Filmprojekt endet als Scherbenhaufen. Zukunftsängste bedrängen ihn. Im Frühling 1966 lästert er über seinen Job, missratene Drehbücher aufzupolieren, Regisseure zu bezirzen, den technischen Leiter mit Samthandschuhen anzufassen, Verträge zu redigieren, Hoffnungen zu begraben. Er schildert nächtliches Herzklopfen, Schweissausbrüche – «und Denken, Denken, Denken». Dabei habe er sich zeitweise so gut gefühlt, dass ihm alle gesundheitlichen Befürchtungen übertrieben schienen. «Auf den langen Spaziergängen hatte ich weiss Gott Zeit, um eine Formel für mein eigenes und berufliches Leben zu finden.» Nun werde alles überschattet von depressiven Stimmungen, das stimme ihn «masslos traurig». «Aber Vernunft und Gemüt wandern eben verschiedene Wege.» Es sei schlimm, sich selbst wohl gar nicht so falsch einzuschätzen, aber aus sich und seinen Gedanken nicht ausbrechen zu können. Von der Firma nicht zu reden. «Alles, was ich sehe, ist halbbatzig und unkontrolliert. Die Leute merken rasch, wenn man nicht beisammen ist, oft nicht mehr mag, aber auch öfters einfach nicht (mehr) kann. Dazu muss man nach Aussen diese verfluchte, bewunderte Aktivität noch einigen Blinden und Halbblinden vorzutäuschen versuchen.»

Im Herbst 1966 liegt Heinrich Fueter erneut auf der Intensivstation des Zürcher Waidspitals. Der zweite Herzinfarkt. «Frühstück in der Notfallstation 06.00, Mittagessen 11 Uhr, Nachtessen 17 Uhr. Abend und Nacht endlos. Ein milder, geistig harmloser Schnarcher hat dem armen ‹Lärmer› Platz gemacht. Wir glauben, dass er gestern verstorben ist. Denn es sind Blumengebinde mit Schleifen gekommen …» Regie- und Requisitenfehler gebe es auch hier. «Axel muss im Laden nur richtig und genau bestellen! Ich meine, die Lilien besser ohne Schleife ‹Letzter Gruss›. […] Ich bin schon etwas down, so lieb sie auch alle zu mir sind […] Du hast hinter meinem … Rücken mit dem Professor telefoniert … er erkundigte sich nach meiner Psyche. Aber, aber, ich berichte Dir doch alles – ist mir doch zur Zeit der Beichtstuhl näher als der Rennsattel. Nicht einmal zum Flachrennen reicht’s.» Peter-Christian bricht sein Studium der Theaterwissenschaft ab, verzichtet zugunsten des väterlichen Unternehmens auf einen eigenen Weg und wird sich für den Spielfilm engagieren: 1976 für «Riedland» von Wilfried Bolliger nach dem Roman von Kurt Guggenheim, 1977 für «Violanta» von Daniel Schmid nach der Erzählung «Die Henkerin» von C. F. Meyer.

«Meine ferne Geliebte, aller guten Dinge sind 3! Da liege ich also wieder in diesem Wachraum», meldet er 1969 – und schildert auf gelben Condor-Nachrichtenzetteln den Nachbarn, die Geräusche, die Massnahmen. Alles Übrige wie in einer «bestgeführten, alten Familienpension». «Nur bekannte Gesichter, viel Sympathie und Lächeln und Lachen, ein organisiertes Kommen und Gehen, messen und kontrollieren, Pülverchen schlucken, stechen und einstellen. Alles wie gehabt! Mit einer etwas resignierten Apathie lässt man es geschehen.» Er habe sich so sehr aufs Engadin in dessen Herbstfarben gefreut, und mit der Arbeit wäre er «leidlich à jour» gewesen. – «Schon ist’s der 3. Tag und ich hab’ das Gefühl, dass der Wachraum noch ein wenig mein Stammquartier bleibt. […] Der Zimmerkollege wurde ausgetauscht – ich glaube, er ist dem Sargdepot näher gelagert worden. Jetzt schnarcht ein Herr Gross weiter nach dem 1. Infarkt – ein Anfänger also.» Draussen lichte sich über den Schrebergärten der Himmel. Aber die flammende Pracht des Engadins habe hier Mittelstandsniveau. Er fühle sich «behaglich verwöhnt». Alkohol werde vorläufig gelagert, «also sind Kranzspenden noch nicht erbeten».

«Das erste Mal waren viele enttäuscht, dass ich davongekommen bin», scherzt Heinrich später in einem Interview. «Das zweite Mal war die Spannung nicht mehr so gross, weil meine beiden Söhne bereits im Geschäft waren, auch beim dritten Mal – ach, man gewöhnt sich daran, und ich habe mich von den Schwestern im Waidspital mit einer Champagner-Party verabschiedet: À la prochaine!» Seine Freunde glauben nicht mehr an seinen Tod, dem er während Jahren immer wieder entkommen ist; denn kaum dem Spital entronnen, lebe und arbeite er erneut schonungslos.

1972, nach 25 Jahren, ist die Condor-Film AG zum grössten schweizerischen Filmproduktionsunternehmen angewachsen: gegen 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 460 realisierte Filme, 270 national und international gewonnene Preise. Ein unternehmerisches Bravourstück, auf diesem «kommerziell schwierigen Gebiet» nie in die roten Zahlen geraten zu sein. Am Hochzeitstag schreibt Heinrich Fueter um drei Uhr morgens: «Mein Liebling – meine Hochzeitsmaid … während Du ruhst, denke ich zurück: 32 Jahre. ⅓ Jahrhundert, Zentrum unserer eigenen Wegstrecken. Ich danke Dir! Und beide wollen wir dankbar sein: kein Krieg, normale Kinder, Arbeit, oft Erfolg, Freunde, herzige Enkel und immer wieder beglückendes Zusammensein! Bleiben wir guten Mutes und Freunde in Liebe.» Ein halbes Jahr später, im September, liegt er wieder im Waidspital – und wünscht sich von seiner Frau jene Nachsicht, die sie vor einem Vierteljahrhundert von ihm erwartet hat. «Mein so geliebtes – und glaub es mir – über alles und allem! geliebtes Milein – rocher … meines siechenden Daseins», er baue seine «Lesehügel» ab. «Schmerzen, abgesehen von kleinen Bangigkeiten und nicht-organischen Herzbeschwerden, keine. Du wirst mir ja einen ‹offenen› Brief schreiben. Er wird sich decken mit jenen vielen, die ein ‹gescheiterer Heini› einem ‹dümmeren Heini› schreibt – tags und nachts. Leider sind weder Vernunft, Intelligenz, noch (das ist noch schlimmer) Stolz und Selbstachtung Waffen in diesem seltsamen inneren ‹Krieg›: einfach weil ich nicht fähig bin, diese Freundschaft oder Bindung oder Beziehung aufzugeben. Warum? Was weiss ich? (müsste es doch wissen), vielleicht weil ich … dieses sehr komplexe Wesen ganz einfach gern habe, es nicht missen möchte (was ja wohl auch nur ich verstehe). Alterserscheinung? Ich glaube allen Ernstes Nein, und zwar schon deshalb, weil es unsere Kreise (und das im grössten Ernst!) auch nicht im Kleinsten tangiert oder gar beeinflusst (dann würde ich es nur schon aus Dankbarkeit, aber vor allem aus Liebe und Verknüpfung … sofort abblasen). Es ist so etwas wie ein romantisches Jugend-Rückspiel – ein Vater-Tochter-Heimweh, ein schwärmerisch-verletzbares Spiel. Also näher kann ich es nicht deuten und auch dieser Versuch einer Charakterisierung ist sehr unvollkommen. Was es nicht ist (und das ist entscheidend) eine reife, tiefgreifende Mann-Frau-Beziehung (auch nicht force majeure!), eine Bindung oder Wunschbeziehung dieser Art. Ich wäre ja ein Narr und dazu noch ein Miesling. Wie kannst Du glauben, dass Du überhaupt und in besonderem in mir konkurrenzierbar bist! Sei nur ein wenig nachsichtig mit diesem grossen Kind. […] Lass Dich ganz fest lieb haben, ganz zart und dann leidenschaftlich (es war doch eine schöne, ‹junge› Zeit!) und dann still, dem Atem lauschend und den Schlaf erwartend! Dein (hoffentlich nicht so unverstandener) Heini.»

Ein Brief in Fortsetzungen. «Du weisst ja gar nicht wie gern ich Dich habe und jederzeit bereit bin, alles, was Dir wehtut, abzubrechen. Du bist mir viel zu viel Wert, als dass ich egoistischen Zielen, Vernarrtheiten und wohl auch Alterserscheinungen folgend, Dich – unsere Freundschaft, unsere Zusammengehörigkeit opfern würde. Du hast alle meine Wirrnisse, Verzweiflungen getragen, vor allem ertragen. Schon allein dies versetzt mich in Schuld. Aber es ist nicht Dankbarkeit hierfür, sondern auch hierfür, dass ich Dir beweisen möchte, dass mir niemand nähersteht, mich glücklicher machen kann als Du und nur Du.» Dass er sich für Menschen, die er möge, einsetze mit allen seinen Möglichkeiten, das wisse sie doch. «Ist es denn so erstaunlich, dass ich dies ebenso für ein mich begeisterndes und mich manchmal verzauberndes Geschöpf … tat? […] Es brauchte scheinbar all diese Auseinandersetzungen, Missverständnisse und Einseitigkeiten, um dorthin zu kommen, wo das differierende Alter und der ‹Überschwang› des älteren Herrn korrigiert landeten: in einer Freundschaft. In der vielleicht auch ein wenig das Vater-Tochter-Verhältnis seinen Platz beansprucht.»

«Ich weiss, Du hast es nicht so leicht mit mir, aber (ich kann ja das Maliziöse nicht lassen!) auch nicht so schwer. Innerhalb bald 35 Jahren würde ich sagen: 25:10. Es gibt doch einiges, was ich … in meinen blühendsten Jahren sehr artig verkraftet habe … auf viel schwerwiegenderen Ebenen. Eine junge, sehr junge Liebe und Gemeinschaft stand auf dem Spiel – etwas, das bei mir nie, gar nie nicht einmal zur Diskussion stand. Warum? Weil ich Dich im tiefsten entscheidendsten Grunde liebe, mehr als alles und alle. Deine unverbrüchliche Freundschaft (sie zeigt sich ja gerade jetzt wieder!), Deine menschliche Einfühlsamkeit, Grosszügigkeit und Verständnisweite. Wir gehören zusammen! … Du bist und bleibst in jeder Beziehung die prima donna.» Vielleicht sei sie früher weiser geworden, «aber lächle milder über den Deinigen, der halt noch einmal ein wenig schwärmt, sich verstrickt […] Spitalnächte haben den Vorteil, Einsichten zu schaffen. Nur Freundschaften lass ich nicht gern kaputt gehen, schon weil ich sie immer mit viel Begeisterung und Opferbereitschaft, Herz und Zugetanheit baue. Sei umarmt, lieb gehabt & 1000 – 1000mal bedankt, geküsst, bewundert & GELIEBT von Deinem merkwürdigen und sicher nur undankbar scheinenden Heini».

1973 übernehmen Martin und Peter-Christian Fueter das Steuer der Condor-Film AG. Ein «nicht so leichter Abschied» für den Vater, aber auch eine Genugtuung, «ein angesehenes, prosperierendes, wenn auch immer zum Kampf genötigtes Kind» übergeben zu haben. «Geht’s noch ein Weilchen so weiter mit mir, dann könnten es gerade … schönste Jahre werden. Herrgott! liebe ich dieses Hier-Sein!» Er freut sich für seine Frau. «Nun hast Du einen längeren Zürcher-Vertrag – auch gut (obwohl man sich für alle Fälle das Ausland warmhalten muss).» Und er lobt die neue Wohnung, welche «ohne Chi-Chi und besonderen Aufwand» allein zu bewältigen sei, «auch nach meinem †.»

In der Saison 1977/78 brilliert Anne-Marie Blanc auf verschiedenen Bühnen in Peter Hacks’ Stück «Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe». In dem zweieinhalbstündigen Monolog wehrt sich die Hofdame Charlotte von Stein gegen die Vorwürfe der Weimarer, sie sei schuld an Goethes fluchtartigem Aufbruch nach Italien, beklagt den Verrat des Dichters, der sie zwischen 1776 und 1786 auf über 1700 «Zettelgen», Billetts, Botschaften mit einem Hohelied der Liebe umworben hat. Anne-Marie spielt nicht sich selbst: «Wir haben wirklich alles in allem viel Glück gehabt auf unserem gemeinsamen Weg», schreibt sie im Dezember 1978, «aber vielleicht haben wir es auch gewusst und waren behutsam und ängstlich, haben vielleicht auch einiges verpasst – ich jedenfalls – aber alles in allem ist es wohl ganz gut so wie es ist!» Im Jahr danach steht im Schauspielhaus Ibsens «John Gabriel Borkman» auf dem Programm, das Drama eines betrügerischen Bankiers. Anne-Marie Blanc spielt Borkmans Gattin, schliesslich seine Witwe. Nicht nur versäumt Heinrich Fueter keine Hauptprobe seiner Frau, er denkt sich zu jeder Aufführung einen Glücksbringer aus. Diesmal schreibt er eine Trauerkarte:

Nach der Trauerfeier.

14. 10. 79.

Verehrteste

Er ist tot! Nun können Sie den Moder durch die geöffneten Fenster entweichen lassen und die Einsamkeit in immer verbesserter Luft verbringen.

Ihr H. F.

Als hätte Heinrich es geahnt. Am Abend des 13. Oktobers 1979 erkundigt er sich im Kino Frosch an der Brunngasse nach der Akzeptanz der Condor-Produktion «Der Landvogt von Greifensee», freut sich über den Erfolg, hastet ins Schauspielhaus zur zweiten Vorstellung von «John Gabriel Borkman», um nach der vernichtenden Kritik herauszufinden, was am Spiel seiner Frau zu ändern wäre – und bricht zusammen. «Die zwei Elemente unseres Lebens – mein Theater und sein Kino – waren gewissermassen vereint in der Art, wie er starb.» Er habe sich gewünscht, tot umzufallen – entweder auf der Skipiste im Engadin oder in der Altstadt von Zürich.

«Er machte aus intensiv erlebter Schweizer Geschichte Schweizer Filmgeschichte», schreibt Alex Bänninger, damals Chef der Sektion Film im Eidgenössischen Departement des Innern, in der Biografie «Heinrich Fueter» von Bernard Ruetz und Susanna Ruf. «Seine Methode war Fleiss, Spürsinn, solide Fachkenntnis, Begeisterungsfähigkeit. Sein Konzept war die aktive Präsenz in allen Bereichen von Ton und Bild.» Er erinnert an Heinrich Fueters «professionelle Passion» und humanistische Bildung, seinen «kaufmännischen Kopf» und «das fürs Spiel schlagende Herz». – Werner Wollenberger würdigt ihn gleichenorts als bedeutendsten Schweizer Filmproduzenten. «Dass dieser kleine, drahtige, sehnige, unablässig energische und recht eigentlich unermüdliche Mann als Dr. Heinrich Fueter eine historische Leistung erbracht hat, ist eine Sache: Die andere ist, dass er der Heini Fueter war, der Heini, und als solcher einer grossen und immer wachsenden Schar von Zeitgenossen angenehm als Mitmensch, Partner und Freund. Er hat so hart gearbeitet wie kaum einer, aber die Arbeit hat in nie verhärtet: Er war ungeheuer betriebsam, aber er hatte immer Zeit für andere, denen er in grosser Herzenshöflichkeit und mit humoriger Freundlichkeit begegnete […] Er hat nicht nur ein Leben gelebt, sondern viele Leben – und alle ganz.»