Читать книгу Es begann in der Abbey Road - George Martin - Страница 6

ОглавлениеIch wurde von einem unerbittlichen Klingeln geweckt. Das war kein guter Start in den heutigen, nein, jeden Tag. Einen Moment lang überlegte ich, wo ich mich befand. Ich lag im Schlafzimmer eines Pariser Hotels, und es war nicht Morgen, sondern mitten in der Nacht.

Zuerst musste ich ein dringliches Problem lösen, und zwar das höllische Gebimmel beenden. Ich nahm den Hörer ab und flüsterte ein leises und fragendes „Hello?“.

„George, es tut mir leid, dich zu wecken, aber ich muss dir unbedingt von den Neuigkeiten berichten.“

Brian Epsteins leicht lallende Stimme klang sehr aufgeregt. Um diese Uhrzeit schon oder noch angetrunken? Doch schnell erfuhr ich den Grund dafür.

„Ich komme gerade von einer Feier mit den Jungs, und sie sind genauso aus dem Häuschen wie ich“, keuchte er mit einer sich überschlagenden Stimme und wartete einen Augenblick, um die Spannung zu steigern. Ich sagte nichts, denn es war zu früh am Morgen oder zu spät in der Nacht, um einen anständigen Satz zu formulieren. Dann ließ er die Bombe hochgehen.

„Wir sind nächste Woche auf dem ersten Platz der US-Charts. Das ist ganz sicher. Ich habe gerade mit New York telefoniert.“ Das war’s also. Wir hatten es endlich geschafft, und zwar mit dem Song „I Want To Hold Your Hand“. Nach einem Jahr mühseliger und schwerer Arbeit hatten wir endlich die Mauer des größten Tonträgermarkts der Welt durchbrochen.

An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken, doch das machte mir nichts aus. In den letzten zwölf Monaten gehörte eine geregelte Nachtruhe zu den seltenen Annehmlichkeiten des Lebens. Ich lag im Bett, dachte an die Vergangenheit und die sich uns in der Zukunft bietenden Möglichkeiten.

Allerdings gab es zwei Gründe, warum ich mit den Beatles nach Paris gekommen war, und die standen im Moment ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Sie standen vor ihrem ersten Frankreichauftritt im Olympia, und den durfte ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Darüber hinaus wollten wir noch schnell eine Platte in dem EMI-Studios Paris aufnehmen.

Ende 1963 hatten wir Großbritannien musikalisch erobert. Nun – wie auch in den USA – versuchten wir den großen Siegeszug auf dem Kontinent fortzusetzen. Die EMI-Vertreter in Deutschland hatte anscheinend ein Anflug von Patriotismus gepackt – wer kann das schon genau wissen –, und sie bestanden auf einer deutschsprachige Single, denn nur so ließen sich angeblich hohe Verkaufszahlen erzielen. Die Jungs hielten das für blanken Unsinn, und auch ich glaubte den deutschen EMI-Managern kein Wort, wollte ihnen aber keinen Anlass geben, einen möglicherweise schlechten Umsatz unserer Starrköpfigkeit zuzuschreiben.

Und so überredete ich John und Paul nach einigen Wortgefechten zu einer Neuaufnahme von „She Loves You“ und „I Want To Hold Your Hand“. Der Text wurde uns freundlicherweise von einem Deutschen übersetzt, der sich bei der Aufnahme blicken ließ, um die korrekte Aussprache zu prüfen. Ich konnte den Akzent nicht einschätzen, merkte aber schnell, dass es sich um eine wortwörtliche Übersetzung handelte. „Sie liebt dich, ja, ja, ja …“ klang in meinen Ohren wie eine für Peter Sellers charakteristische Parodie.

Wir setzen die Aufnahme für einen Tag an, an dem die Beatles nicht für die Olympia-Show proben mussten. Ich fuhr zum Studio, erwartete jedoch nicht, sie dort anzutreffen. Schon damals waren die Beatles kein Musterbeispiel für Pünktlichkeit. Nach einer Stunde Warten entschied ich mich, sie im Hotel anzurufen.

Keiner der vier wollte das Telefonat entgegennehmen. Neil Aspinall, ihr Tourmanager, wurde von ihnen vorgeschickt, um das Gespräch zu führen. Er klärte mich darüber auf, dass sie sich letztendlich gegen die Aufnahme entschlossen hatten und nicht kommen würden. Meine Reaktion als „verärgert“ zu bezeichnen hieße, den Mount Everest als einen mittelgroßen Hügel zu beschreiben. „Du wirst ihnen sagen“, brüllte ich in den Hörer, der vermutlich vor Entsetzen rot anlief, „du wirst denen jetzt sagen, dass ich mich direkt auf den Weg mache, um ihnen meine ungeschminkte Meinung zu verklickern.“

Ich knallte den Hörer auf die Gabel. Es war das erste Mal, dass die Jungs sich gegen mich auflehnten. Es irritierte mich, dass sie nicht den Mut besaßen, es mir direkt ins Gesicht zu sagen. Wutentbrannt raste ich zum Hôtel Georges Cinq, wo sie in einer extravaganten Suite wohnten, und platzte in den Salon der luxuriösen Unterbringung. Ich fühlte mich unmittelbar in eine Szene aus einem Buch von Lewis Carroll versetzt, dem Autor von Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln. Es fehlte nur noch das weiße Kaninchen. John, Paul, George, Ringo, Neil Aspinall und Mal Evans, sein Assistent, saßen um einen langen Tisch herum. In ihrer Mitte stand Jane Asher, eine wunderschöne Alice mit langem, goldenem Haar, und goss ihnen Tee ein. Mein plötzliches Auftauchen versetzte die Beatles in Angst und Schrecken. Wie von einem Wirbelsturm gepackt, trieb es sie in alle Richtungen. Die vier versteckten sich hinter dem Sofa, einem Berg aus Kissen und dem Piano – alles, was ihnen Schutz bot.

„Ihr Trottel! Mir ist es egal, ob ihr die Platte aufnehmt oder nicht, aber eure Unhöflichkeit empört mich!“

Einer nach dem anderen streckte den Kopf aus seinem Versteck heraus. Mit ihrem verlegenen Lächeln wirkten die Beatles wie unartige Schuljungen. Wie im Chor murmelten sie gemeinsam ein „Sorry, George“. Wenn die Beatles – wie in diesem Augenblick – ihre charmante Seite hervorkehrten, konnte man ihnen nicht lange böse sein. Innerhalb weniger Minuten hatte ich mich beruhigt und setzte mich in die Runde. Und welche Rolle spielte ich in der modernen Alice-Variation? Vielleicht die des verrückten Hutmachers?

Am nächsten Tag nahmen wir die Stücke auf. Natürlich hatten sie recht gehabt, denn Beatles-Platten in Englisch verkauften sich in allen Ländern millionenfach, und Deutschland stellte da keine Ausnahme dar. In der Zukunft sangen sie nie wieder Songs in einer fremden Sprache ein.

Da wir den amerikanischen Markt geknackt hatten, bestand jetzt keine Notwendigkeit zur Anbiederung mehr. Für mich war es ein weiter Weg gewesen. Er begann in dem Moment, als ich meinen Zeigefinger zum ersten Mal ganz vorsichtig auf das mittlere C der Klaviertastatur legte.

Ich muss ungefähr sechs Jahre alt gewesen sein. Eines Tages stand ein Klavier in unserem Wohnzimmer. Ich verliebte mich augenblicklich in das Instrument und versuchte den schwarzen und weißen Tasten Klänge zu entlocken.

Damals hatte ein Klavier denselben Stellenwert wie heutzutage ein Fernseher. Es war kein Möbelstück, sondern der Mittelpunkt von Familienzusammenkünften. Onkel Cyril, der verantwortungsvoll und gewissenhaft mit den Instrumenten handelte und immer auf Partys spielte, beschaffte uns ein Exemplar.

Zu Weihnachten trafen sich alle Verwandten – es müssen um die 30 Personen gewesen sein – in der Wohnung meiner Großmutter in Holloway, London. Bei den Familientreffen rezitierte sie schreckliche Gedichte, wie zum Beispiel „The Green Eye Of The Little Yellow God“. Meine Onkel standen ihr in nichts nach und sangen Auszüge aus der Operette The Desert Song und ähnlichen Werken. Von den Kindern wurde auch etwas erwartet – eine kleine Tanzaufführung oder der Vortrag eines Gedichts. Schon bald stellte ein kleines Liedchen auf dem Piano meinen Beitrag zu „etwas“ dar.

Meine drei Jahre ältere Schwester Irene erhielt von einer „Tante“ Klavierunterricht – eigentlich war es die Schwester einer Tante –, und ich entschied mich dafür, auch Stunden zu nehmen. Im Alter von acht Jahren hatte ich die Familie von meiner „brauchbaren“ Musikalität überzeugt, obwohl dass keiner von ihnen so recht beurteilen konnte. So begann der Unterricht. Allerdings erhielt ich nur exakt acht Stunden, denn Mum überwarf sich mit dem Lehrer. Erst im Teenageralter durfte ich eine weitergehende Ausbildung genießen.

So war ich zu Beginn meines Lebens als Musiker auf mich allein gestellt, was sicherlich ein recht wackeliger Start war.

Ich wurde 1926 geboren, kurz vor der großen Depression. Die erste Wohnung, an die ich mich erinnern kann, lag in Drayton Park, gegenüber der Sunlight-Wäscherei. Ich nenne die Räumlichkeiten Wohnung, doch im Grunde genommen waren es zwei Räume im obersten Geschoss, direkt unter dem Dachboden. Es gab keine Elektrizität, und wir mussten uns mit zwei Gasleuchten neben dem Kaminsims begnügen. Auch stand uns keine Küche zur Verfügung, sodass meine Mutter auf einem Gasherd im Flur das Essen zubereitete. Und an ein Badezimmer war schon gar nicht zu denken – wir wuschen uns in einer Blechschüssel.

Der einzige Wasseranschluss befand sich in einer Ecke des Treppenhauses, in der ein rundes Steinbecken angebracht worden war, und die einzige Toilette – die wir uns mit drei weiteren Familien teilten – stand im Erdgeschoss. Zumindest mangelte es uns nicht an Möbeln, denn mein Vater arbeitete als Schreiner und fertigte für uns Tische, Anrichten, Schränkchen, Betten und natürlich Spielzeuge für Irene und mich. Doch niemals Stühle! Aus irgendeinem unerfindlichen Grund baute er nie Stühle.

Er war ein großartiger Handwerker und liebte Holz. Ich möchte sein Leben als eine lange, sinnliche „Affäre“ mit dem Werkstoff charakterisieren. Er sah ein Stück Holz, nahm es und verbrachte Stunden damit, mit der Hand darüberzustreichen und das Gefühl zu genießen. Er war ein sehr einfacher, doch talentierter Mann, der mit seinen Händen wahre Wunder bewirkte. Darüber hinaus war er der ehrlichste Mensch, dem ich in meinem Leben begegnet bin. Während der Weltwirtschaftkrise hatte er 18 Monate lang keine Arbeit. Aus der Not heraus verkaufte er schließlich Zeitungen an der Cheapside, in der Innenstadt. Ich sah ihn dort in der eisigen Kälte stehen, und er tat mir unendlich leid.

Ich glaube, dass ihm der Job von Verwandten mütterlicherseits vermittelt wurde, die wir als finanziell gut situiert einstuften. Meine Onkel und mein Großvater lieferten den Evening Standard mit Lastwagen im Stadtgebiet von London aus und verdienten für die damalige Zeit gutes Geld. Für mich waren sie immer die „reichen“ Verwandten.

Ich war der Liebling meiner Mutter. Als gläubige Katholikin schickte sie mich im Alter von fünf Jahren auf eine Klosterschule in Holloway, die meine Schwester schon besuchte. Drei Jahre später wechselte ich auf die St.-Josephs-Grundschule in Highgate, was bedeutete, mit der Straßenbahn Linie 11 von Drayton Park aus den Hügel hinauf bis nach Highgate zu fahren, was wohl der erinnerungswürdigste Teil dieses Lebensabschnitts war. 1937, im Alter von 11 Jahren, wurde mir die Ehre eines Stipendiums am St. Ignatius College in Stamford Hill zuteil. Es wurde von Jesuiten geleitet und konnte sich rühmen, Charles Laughton, den in den 30ern und 40ern populären Charakterdarsteller, ausgebildet zu haben.

Zwei Jahre später brach der Krieg aus. Meine Schule wurde nach Welwyn Garden City evakuiert, einen Ort, von dem ich noch nie etwas gehört hatte, der aber irgendwo in der Öde nördlich von London lag. Zu dem Zeitpunkt arbeitete mein Vater als Maschinenführer in einer Holzfabrik. Meine Schwester hatte die Schule schon verlassen und verdiente sich ihren Lebensunterhalt als Sachbearbeiterin der „Sun Life of Canada“-Versicherungsgesellschaft, die man wegen der ständigen Bombardements von London nach Bromley in Kent verlegte. Es sah so aus, als werde die ganze Familie auseinandergerissen, woraufhin meine Eltern mich vom Jesuiten-College nahmen und nach Bromley brachten. Dort besuchte ich das Gymnasium. Jahre später sollte auch Peter Frampton seine Schulzeit dort verbringen.

Auch wenn sich meine schulische Ausbildung mit einem Wanderzirkus vergleichen ließ, berührte das nicht mein kontinuierliches Interesse an der Musik. Ich hatte das Klavierspiel als Autodidakt fortgeführt. Wenn man sein Interesse für so ein Instrument entdeckt hat, fällt es leicht, sich weiteres Wissen anzueignen, ohne eine Bücherei zu besuchen und dort bestimmte Themen nachzuschlagen. Das Piano ist ein großartiges „Werkzeug“ zur Aneignung fundamentaler Musikkenntnisse und der Beziehungen zwischen den einzelnen Noten. Ich kann mich gut an die Aufregung und Begeisterung erinnern, wenn ich einen neuen Akkord entdeckte – besonders als mir bewusst wurde, dass es einen natürlichen Zyklus von Akkorden1 gibt. Ich fand heraus, wo man beginnt, spielte die harmonisch korrekten Griffe und befand mich wieder am Ausgangspunkt. Damals war mir noch nicht klar, dass ich mit dem absoluten Gehör gesegnet war, das mir sicherlich bei meiner Entdeckungsreise half. Ich fand heraus, dass in der ganzen Bandbreite nur drei verminderte Akkorde zu finden waren und diese verschiedene Umkehrungen hatten.

Ich begann mit Stücken wie dem „Liebestraum“ von Franz Liszt und verschiedenen Kompositionen von Chopin – und das nur nach Gehör und ohne Hilfe von Notenmaterial. Woher die Begabung kam? Ich weiß es nicht. In der ganzen Familie gab es keinen einzigen Profimusiker. Daraufhin wurde ich für die Position auserkoren: „George ist der Musikalische bei uns … lass ihn mal weitermachen.“

Das soll nicht heißen, dass ich in einer kulturlosen Wüste verdorrte. In der Schule kamen wir in den Genuss des BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Adrian Boult, denn Bromley konnte sich eines großen Musikvereins rühmen. Auch wurden Tanzveranstaltungen ausgerichtet. Ich erinnere mich speziell an einen Auftritt der Squadronaires. Ich trieb mich vor der Bühne herum, wo mich einer der Männer fragte, ob ich selbst Musiker sei. Ich ergriff die, Chance, die sich mir bot, und sagte leichtsinnig und ein wenig unverfroren: „Sicherlich. Ich spiele Klavier. Genau euren Stil.“

Vermutlich hielten sie mich für einen jugendlichen Draufgänger, den man schnell wieder abschütteln konnte, doch sie gaben mir eine Chance: „Okay, wenn du dir sicher bist, dann komm hoch und versuch es.“ Die Einladung reichte mir, und schon saß ich vor den Tasten und spielte mit ihnen den „One O’ Clock Jump“. Es war ein unglaubliches Gefühl, eine unvergleichliche Erfahrung.

Die Musik bestimmtes mein ganzes Leben. Ein anderes Ventil für meine Kreativität fand ich damals in einer kleinen, unbedeutenden Amateur-Theatergruppe namens The Quavers, deren Aktivitäten die Kirche in Bromley organisierte. Auftritte in Stücken von Noël Coward und ähnlichen Autoren machten Spaß, doch niemand – außer den Akteuren selbst – nahm davon Notiz. Auch die Quavers setzten sich für Tanzveranstaltungen ein, und zusammen mit einigen Freunden gründete ich dafür eine Band.

Wir nannten uns The Four Tune Tellers und nach einem Neuzugang George Martin and the Four Tune Tellers. Endlich der ersehnte Ruhm! Mein Vater baute uns schmucke und ausladende Notenständer, und wir spielten Standards von Jerome Kern, Cole Porter und weiteren Größen, Stücke wie zum Beispiel „The Way You Look Tonight“. Damals stand der Quickstep hoch im Kurs, und so beendeten wir das Programm immer mit „The Goodnight Waltz“. Terry Hyland spielte bei uns Saxophon. Ich traf ihn einige Jahre später im Astoria, London. Er hatte sein Instrument immer noch nicht aus der Hand gelegt.

Neben den obligatorischen Partys der Quavers gelang es uns, noch ein oder zwei weitere Auftritte wöchentlich zu ergattern. Mit dem dort verdienten Geld bezahlte ich die Klavierstunden in Bromley, die mir ein Schotte mit dem merkwürdigen Namen Urquhart gab.

Ich muss damals 15 oder 16 gewesen sein. Mr. Urquhart besaß ein wunderschönes Bösendorfer, und bei ihm entdeckte ich meine Leidenschaft für die Musik. Plötzlich erkannte ich mein Talent, aber, um ehrlich zu sein, war diese Erkenntnis von einer gewissen Überschwänglichkeit geprägt. Ich träumte davon, dass ich – mit einer ordentlichen Ausbildung – ein zweiter Rachmaninow werden könne. Einige Jahre später verabschiedete ich mich von dem Hirngespinst, denn es dämmerte mir, dass ein gewisser Mr. G. Martin den Ruf eines Rachmaninow nicht bedrohte. Doch ich meiner Jugend sah ich mich gerne als klassischen Komponisten. Ein erstrebenswertes Ziel – zumindest glaubte ich daran – war für mich das Schreiben von Filmmusik. Ich hätte mir niemals träumen lassen, was das für eine verdammt harte Arbeit ist.

Auch wenn ich noch meinen Phantasien nachhing, war der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich für eine Laufbahn nach der Schule entscheiden musste. Ende der Schule – Aufbruch in die große, weite Welt. Meine Eltern versuchten ständig, meine Begeisterung für einen Beruf mit einer sicheren Perspektive zu wecken. Ich war immer gut in Mathematik und im Zeichnen gewesen, und so schlug mir Mutter vor, die Ausbildung zum Architekten anzustreben.

Mein Vater hingegen riet mir: „Wieso versuchst du es nicht mit einem Beamtenjob? Sie können dich nie rausschmeißen.“ Da er lange Zeiten ohne eine Anstellung erlebt und darunter gelitten hatte, stand für ihn verständlicherweise die Sicherheit an erster Stelle. Doch meine Eltern sahen meinen Werdegang durchaus ambivalent. Sie wünschten sich, dass es mir besser gehen solle als ihnen und dass ich eine geregelte Anstellung fände. Trotzdem waren sie auch stolz auf meine Auftritte und unterstützten die Musik.

Doch ich war verrückt nach Flugzeugen und wollte – wie auch ein Freund – als Flugzeugkonstrukteur mein Geld verdienen. Ihm gelang es, mir nicht. Ich versuchte mir einen Ausbildungsplatz bei de Havilland zu sichern, doch die Firma verlange von jedem Anfänger 250 £ Lehrgeld. Im Jahr 1942 lag das Hauptaugenmerk der Firmen darauf, möglichst schnell möglichst viele bereits entworfene Maschinen aus den Hangars rollen zu lassen. Das Interesse an jungen aufstrebenden Konstrukteuren war, gelinde gesagt, minimal. Trotzdem erhielt ich ein Angebot von der Firma Short & Harland, was aber einen Umzug nach Irland bedeutet hätte, wogegen ich mich sträubte.

Ich wurde also weder Architekt noch Flugzeugkonstrukteur und schlug auch keine Beamtenlaufbahn ein.

Stattdessen arbeitete ich für Mr. Coffin in der Victoria Street, einen Bilanzbuchhalter. Die Friedhof-ähnliche Atmosphäre der Arbeit wurde dem Namen des Mannes gerecht. Sechs Wochen gähnender Langeweile überzeugten mich, dass mich die „grandiose“ Entlohnung von 2 £ und 5 Schilling wöchentlich nicht halten konnten. Ich gab meine Kündigung bekannt, doch Mr. Coffin wollte das Arbeitsverhältnis unbedingt fortsetzen. Er bot sogar an, den Lohn zu erhöhen, doch ich drückte ihm mit einer möglichst authentischen Stimme mein großes Bedauern aus: „Nein, Sir, es tut mir wirklich leid, doch die Arbeit sagt mir überhaupt nicht zu.“

Als Nächstes bestimmte der Tee mein Leben. Ich bewarb mich beim Kriegsministerium, das mich nach einer Aufnahmeprüfung beim nicht-uniformierten Dienst einstellte, und zwar als „Bürokraft dritten Grades auf Zeit“. Und das bedeutete Teejunge. Das Dienstgebäude lag am Eaton Square. Das Personal behandelte mich freundlich und erlaubte mir sogar, einige Akten zu ordnen – neben der Zubereitung von Tee. Die Abteilung, in der ich arbeitete, beschäftigte sich mit der finanziellen Seite der Kriegsmaschinerie. Sie genehmigten zum Beispiel neue Feldartillerie für ein Regiment oder 15 £ für die Verschönerung der Offiziersmesse.

Meine Arbeit als heldenhaft zu bezeichnen hieße zu lügen, doch ich hielt es dort acht Monate aus. Eines Tages im Sommer 1943 marschierte ich ins Rekrutierungsbüro im Stadtteil Hither Green, in der Nähe von Bromley, und erklärte dem Offizier, dass ich der Marineluftwaffe beitreten wolle. Sie fragten mich nach meinen Namen, und da ich den korrekt aussprechen konnte, gab es keine Probleme: „In Ordnung. Sie gehören von nun an zu den Streitkräften.“ Ich war 17.

Ich ging nach Hause und überraschte Mum mit der Nachricht, dass ich von nun an zu den Marinefliegern gehörte. Sie wurde verständlicherweise leichenblass und regte sich ungeheuer auf. „Das darf doch nicht wahr sein!“ Doch es stimmte – ich hatte den Schritt gewagt. Zuerst schickte man mich an Bord der HMS St. Vincent, des Schulschiffs, das bei Gosport vor Anker lag. Während der ersten 18 Monate durfte ich die Basis nicht verlassen, denn die Vorbereitungen für die Invasion in Frankreich liefen schon an, und so riegelte man die gesamte Südküste hermetisch ab. Ich konnte also nicht nach Hause, und meinen Eltern war ein Besuch in Gosport nicht gestattet, aber aus irgendeinem Grund stand einem Treffen in Winchester nichts im Wege. Dort trafen wir uns ungefähr alle drei Monate zu Tee und Gebäck.

Nach einem Funkkurs in Eastleigh versetzte man mich mit einer ungewöhnlichen Dringlichkeit nach Glasgow, von wo aus es auf die Nieuw Amsterdam ging, ein Kreuzfahrtschiff, das zu einem Truppentransporter umgebaut worden war, mit dem Ziel New York. Das Schiff war – um es vorsichtig auszudrücken – mehr als überfüllt und platzte aus den Nähten. Als klassischen Kreuzer hatte man es für 1.500 Passagiere entworfen, und nun quetschten sich 8.000 Personen an Bord, davon 3.000 deutsche Kriegsgefangene, die nach Kanada gebracht wurden. Sie bedienten uns in den Messen, die vergleichbar mit den Küchen rund um die Uhr geöffnet hatten, und servierten uns vier Gänge pro Mahlzeit. Wir befestigten unsere Hängematten an Deck und „schliefen“ an der frischen Luft. Allerdings war an einen geregelten Schlaf nicht zu denken, denn in der Nacht stand die Schiffsreinigung an. Von Mitternacht bis zum Morgenanbruch schrubbten wir die Decks und die Korridore, wobei ich schnell entdeckte, dass zwei Seifenstücke auf den nassen Planken einen ausgezeichneten Rollschuhersatz darstellten. Wir lieferten uns Rennen entlang der Korridore, wurden aber schließlich erwischt.

Nach zwei Wochen in dem schwimmenden „Schlaf-Restaurant“ erreichten wir New York und verbrachten eine Woche damit, die unglaublichen Wolkenkratzer zu bestaunen, gefolgt von der Versetzung nach Trinidad, wo wir die Flugausbildung absolvierten. Zum damaligen Zeitpunkt bekleidete ich den Rang eines Leading Naval Airman. Ich hatte die militärische Laufbahn als Naval Airman Second Class begonnen, was meinem Empfinden nach ein wenig den Status einer „Bürokraft dritten Grades auf Zeit“ überragte. Wir verweilten in Trinidad, bis man uns das Fliegerabzeichen übereichte, was mit einer Beförderung zum Marineunteroffizier einherging.

Meine erste Flugstunde absolvierte ich in einem Flugboot des Typs Vickers Supermarine Walrus, einem Doppeldecker, der mich bis ins Mark durchschüttelte. Ich war ein wenig verängstigt, da der Flug die schlimmsten Erwartungen zu bestätigen schien. Etwas an meinem schlanken und blassen Erscheinungsbild hatte mich in Gosport zur Zielscheibe unverhohlenen Spotts gemacht. Ich musste mir verschiedene Sticheleien anhören, die nicht sonderlich taktvoll klangen: „Du willst unbedingt zu den Fliegern? Noch nie in so ’nem Ding gesessen, oder? Mann, dir wird da oben kotzübel! Da passieren schreckliche Dinge.“

Doch schon bald genoss ich das Fliegen, denn es war eine aufregende Angelegenheit, bedenkt man die große Bandbreite verschiedener Flugmaschinen-Typen, denen wir unser Leben anvertrauten. Zudem lernte ich einiges über Zoologie, was an der Namensgebung der Flugzeuge lag. Abgesehen von den Stinson Reliants, einer einmotorigen Maschine mit hoch angebrachten Flügeln, gab es die Walrus, die Grumman Goose (auch ein Flugboot), die Fairey Albacore und die Fairey Swordfish, einen Torpedobomber mit einem Lewis-Maschinengewehr, am hinteren Teil des Rumpfes befestigt.

Man hatte mich als Beobachter eingeteilt, und in Trinidad übte ich unter anderem den Luftkampf mit den Bordwaffen, denn in meiner Position war ich nicht nur der Captain der Maschine, sondern musste auch alle anderen Anforderungen bewältigen: Funkverkehr, Morsen, Navigation, Bedienung der Maschinengewehre an Bord und zielgenauer Abwurf der Torpedos. In einem Gefecht war der Captain von den Pflichten eines Maschinengewehrschützen entbunden, da es zu den Aufgaben des Funkers/Schützen gehörte, doch für den Fall, dass der Kamerad starb oder verletzt wurde, mussten wir in der Lage sein, diese Position zu besetzen. Der Tod eines Kameraden – kann eine Vorstellung ernüchternder sein?

Glücklicherweise brachte mich die Fliegerei nicht von der Musik ab. In einem örtlichen Theater organisierten wir ein Laienspiel. Ich war für den musikalischen Teil verantwortlich, obwohl das Wetter niemanden in die Stimmung für eine eigentlich mit Weihnachten assoziierte Veranstaltung brachte. Wenn in der Offiziersmesse nach Musik verlangt wurde, hörte ich meist ein „Spiel uns ein Lied, Pincher“, was ich gerne und gewissenhaft mit einem dementsprechenden Stück beantwortete. Ich wusste zuerst nicht, warum man alle Martins „Pincher“ und alle Clarkes „Nobby“ rief, bis man mich aufklärte, dass sich diese Tradition bis hin zum einem gewissen Commander Martin zurückverfolgen ließ, einem Seeoffizier der Nelson-Ära, der in einem geschickten Schachzug einige Schiffe der gegnerischen Flotte gekapert2 und somit die Royal Navy auf einen Schlag vergrößert hatte.

Von Trinidad aus kehrten wir zurück nach Greenwich, um einen zweiwöchigen Offizierskurs zu absolvieren, bei dem man uns solch wichtige militärische Details wie das korrekte Halten von Messer und Gabel beibrachte. Bei förmlichen Dinners in der wunderschönen Painted Hall lehrte man uns diesen wichtigen Beitrag zur Kriegsführung – und zwar bei allen Gängen des Menüs!

Den Lehrauftrag, uns zu wahren Gentlemen zu erziehen, legten unsere Vorgesetzten einem alten Offizier ans Herz, der sich obsessiv mit dem Verdauungstrakt beschäftigte, und um genau zu sein, mit dessen Ende. Er wies uns ständig auf die Wichtigkeit eines regelmäßigen Stuhlgangs hin und die immense Bedeutung eines gesunden Darms. Darin – und davon ließ sich der gute Mann nicht abbringen – lag die Basis guter Gesundheit (was natürlich den Umkehrschluss zuließ, dass ein Officer und Gentleman nicht krank sein durfte). Es ließ sich exzessiv über das Thema aus: „Wenn Ihr Darm funktioniert, wird das Ihr Urteilsvermögen schärfen und begünstigen, meine Herren.“ Glücklicherweise hatte ich niemals Probleme mit dieser „Abteilung“ und konnte mich also sicher und beruhigt fühlen.

Nach den Lehrstunden zur Etikette und dem angemessenen Verhalten eines Gentlemans teilte man uns in die verschiedenen Dienstgrade ein, was sich für mich als herbe Enttäuschung herausstellte. Alle meine Freunde, mit denen ich die Ausbildung durchlaufen hatte, bekleideten von nun an den Rang eines Sub-Lieutenant zur See, wohingegen man mich aufgrund des Alters lediglich als Seeoffiziersanwärter einstufte. Ärgerlicherweise erhält ein Seeoffiziersanwärter weniger Sold als ein Marineunteroffizier, der ich ja eigentlich schon war. Da unsere Entlohnung bis zum Erhalt des Fliegerabzeichens in Trinidad zurückkorrigiert wurde, erhielten meine Kameraden eine Nachzahlung, und ich musste der Navy die Differenz, also das zu viel gezahlte Geld, zurücküberweisen! Ich empfand das, gelinde ausgedrückt, als große Ungerechtigkeit, denn nun unterstützte ich den Krieg nicht nur physisch, sondern auch finanziell.

So eine Situation scheint symptomatisch für mein Leben zu sein, denn in solchen Zusammenhängen verliere ich ständig. Als ich die Streifen drei Monate später erhielt, wurmte mich die Angelegenheit immer noch. Von Greenwich aus ging es nach Burscough in Lancashire, wo man uns über das neue Wunder namens Radar aufklärte und wir Barracudas flogen (schon wieder die Zoologie). Es war eine unglaubliche Erleichterung, denn in Trinidad verfügten wir noch nicht über diese Technik. Nach dem Start von einem Flugzeugträger war man auf sich allein gestellt. Nach zweieinhalb Stunden mussten wir den Träger wiederfinden, wobei sich jeder nur auf sein Navigationsgespür und eine exakte Beobachtung der Windverhältnisse verlassen konnte. Man schätze den Wind ein, berechnete den Einfluss auf die Maschine und navigierte aufgrund einer Einschätzung der Gesamtsituation. Das Resultat eines Versagens bei so einem Unternehmen lag auf der Hand, und so wurden wir innerhalb kürzester Zeit erstklassige Navigatoren.

Wie sich herausstellte, musste ich meine Fliegerambitionen in Burscough kurzfristig zurückstellen, denn meine kleinen Klavierliedchen in Trinidad waren dem Unterhaltungsoffiziers aufgefallen, woraufhin er mich zu einer BBC-Sendung betitelt Navy Mixture einlud.

Und so machte sich Seeoffiziersanwärter (der war ich zu dem Zeitpunkt noch) Martin auf, um sein Können zu Gehör zu bringen. Ich spielte eine Eigenkomposition für Klavier, ein dreiminütiges Stück mit dem ach so phantasievoll ausgewählten Titel „Prelude“. Egal, für mich bedeutete das, meinen ersten Gastauftritt zu absolvieren. Stanley Black dirigierte das Orchester, und Marineunteroffizier Jack Watson führte als Conférencier durch das Programm. Verschiedene Navy-Angehörige zeichneten für die Show verantwortlich. Sie gehörten zum DNE, der Abteilung für Unterhaltung der Marine, befehligt vom Dramatiker Anthony Kimmins, der es zum Lieutenant commander gebracht hatte. Zu den Musikern gehörte Lieutenant Jon Pertwee, der mich nach der Show aufsuchte und begeistert sagte: „Uns hat Ihr Auftritt gefallen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, zum DNE zu kommen?“

„Nein, noch nicht so recht. Als Pilot bin ich gerade zu meinem Geschwader versetzt worden, wissen Sie?“

„Ja, ich kenne Ihre Laufbahn, möchte Ihnen aber trotzdem einen Posten bei der Truppenunterhaltung der Navy anbieten.“

„Okay, und wie stellen Sie sich das vor?“

„Es ist ein Schiff, das den Pazifik durchkreuzt und all die neuralgischen Kampfschauplätze anläuft, um die ausgemergelten Jungs der kämpfenden Truppe moralisch zu unterstützen. Es ist die SS Agamemnon, sie sticht von Vancouver aus in See, ein Freizeitkreuzer.“

„Wie bitte?“, antwortete ich ungläubig. „Ein Freizeitkreuzer?“

„Ja, und um auf einen der Vorzüge hinzuweisen – an Bord können täglich 11.000 Liter Bier gebraut werden! Verschiedenste Unterhaltungskünstler treten die Reise an. Wir stellen uns vor, den Jungs an der Front ein paar schöne Stunden zu bieten. Sie passen sehr gut zu den Musikern, die für Konzerte zuständig sind.“

Ich dachte über das verlockende und reizvolle Angebot nach. Doch das Engagement hätte bedeutet, all die Freunde im Geschwader im Stich zu lassen und die Marineluftwaffe komplett zu verlassen. Und so lehnte ich das Angebot ab. Ich frage mich oft, wie sich meine Zukunft bei einer Zusage gestaltet hätte, denn die Musik sollte mein Leben bestimmen und nicht das Fliegen von überdimensionalen Blechstücken mit diversen Drähten und Kabeln.

Die Entscheidung, Flieger zu bleiben, führte mich als Nächstes nach Ronaldsway auf der Isle Of Man, wo wir fortgeschrittene Techniken erlernten und man uns zu einem operativen Geschwader zusammenschweißte. Da in Europa schon Frieden herrschte, sollten wir in den Fernen Osten verschifft werden. Während des Aufenthalts in Ronaldsway wurden die Atombomben abgeworfen. Ich wusste, dass mein Krieg beendet war, ohne dass ich einen Schuss im Gefecht abgeben musste. Ich muss gestehen, nicht allzu enttäuscht gewesen zu sein. Das Geschwader wurde aufgelöst, wir verabschiedeten uns mit einer „glorreichen“ und Alkohol-geschwängerten Feier, man entließ mich auf unbestimmte Zeit – und ich fuhr nach Hause zu Mum.

Da ich formal noch zur Marineluftwaffe gehörte, fragte mich ein sehr guter Freund, der im Einberufungsausschuss saß, ob ich nach Schottland gehen wolle, um Wiedereingliederungsoffizier zu werden, ein Job, den man wohl kaum als aufreibend bezeichnen kann. Ich akzeptierte und nahm den Zug nördlich nach Donibristle, in Fife, das knapp über Edinburgh lag, in der Nähe der berühmten Forth Bridge. Dort verbrachte ich 15 Monate.

Meine Aufgabe beim Royal Naval Air Service Geschwader 782 bestand darin, sicherzustellen, dass die Matrosen nach der Demobilisierung eine geregelte Arbeit fanden. Falls sich das nicht bewerkstelligen ließ, half ich ihnen mit Ratschlägen und klärte sie über die diversen verfügbaren Lehrgänge auf, um sie auf den Schock des Eintritts in die reale Welt vorzubereiten.

Da der Krieg nun vorüber war, hätte ich mich am liebsten wieder ins normale Leben eingegliedert, doch im Moment gab es keine geeignete Möglichkeit. Und so musste ich mich mit dem miesen Job begnügen, nur durch das angenehme Leben in der Offiziersmesse relativiert und die vielen guten Freunde, die ich unter den weiblichen Militärangehörigen und meinen Kollegen gewonnen hatte.

In unserer Kaserne gab es einen Gesangsverein, für den ich kleinere Kompositionen schrieb. Dort trainierte ich auch meine Stimmbänder – ohne, dass ich dabei ein großartiger Sänger wurde, wie ich mir leider eingestehen muss. Unter den weiblichen Mitgliedern des Chors befand sich ein Mädchen, sie sang die erste Sopran-Stimme und hatte eine äußerst klare und ausdrucksstarke Stimme, ähnlich der von Isobel Bailey. Sie hieß Sheena Chisholm. Unsere Begeisterung für die Musik führte uns zu vielen weiteren gemeinsamen Interessen.

Diese Beziehung baute mich auf, denn der Erfolg in meinem Job bedeutete gleichzeitig, dass ich schon bald keine Arbeit mehr haben würde. Als die Anzahl der auszugliedernden Männer kontinuierlich schwand, wurden mir zusätzliche Aufgaben anvertraut. Zuerst ernannte man mich zum Officer des Fuhrparks und kurz darauf zum Entlassungsoffizier. Wie nicht anders zu erwarten, verließ ich 1947 den Dienst in den Streitkräften Seiner Majestät.

Leider hatte ich überhaupt keine Vorstellung, welchen beruflichen Werdegang ich einschlagen sollte. Ich war auf mich allein gestellt, wie ein Arzt, der sich selbst diagnostizieren und heilen muss, und konnte auf keine Ausbildung zurückgreifen. Es war viel zu spät, um Flugzeugkonstrukteur zu werden. Für mich schien nur eine Möglichkeit zu bestehen. In einem Akt der Verzweiflung wandte ich mich der Musik zu.

Und genau zu dem Zeitpunkt trat mein vom Schicksal ausgewählter Pate in mein Leben.

In Bromley, als ich noch in der Band spielte und glaubte, ich sei Rachmaninow ebenbürtig, versuchte ich, meine Fähigkeiten durch das Notenlesen zu verstärken. Für mich bedeutete das eine mühselige und schwierige Aufgabe, denn als Kind hatte ich es nie richtig gelernt. Darüber hinaus komponierte ich kleinere Partituren und versuchte sie angemessen zu notieren.

Ungefähr drei Monate nach der Rekrutierung durch die Marineluftwaffe besuchte ich in Portsmouth das Konzert eines Pianisten namens Eric Harrison. Es wurde in der Messe eines Union Jack Club aufgeführt. Nach einem angenehmen Abend, an dem ich Chopin und Beethoven genießen durfte, hielt ich mich so lange in den Räumlichkeiten auf, bis alle anderen gegangen waren. Da sich mir nicht viele Möglichkeiten des Übens boten, setzte ich mich an den Flügel und erfreute mich am Spiel. Nach ungefähr einer halben Stunde bemerkte ich die Anwesenheit einer weiteren Person im Raum. Es war Eric Harrison.

„Was spielen Sie da?“, fragte er mich.

„Ein kleines Stück, das ich geschrieben habe.“

„Oh, Sie komponieren?“

„Tja, ich versuche es zumindest, obwohl ich nie viel Unterricht hatte.“

„Sie sollten etwas daraus machen“, motivierte er mich.

Ein wenig vor den Kopf gestoßen, fragte ich ihn, was er damit genau meine.

„Ich möchte Ihnen raten, einige der Kompositionen dem Ausschuss zur Förderung moderner Musik vorlegen.“

„Ich muss zugeben, noch nie etwas von so einem Komitee gehört zu haben.“

„Es ist eine kleine, nicht-kommerzielle Organisation, die monatliche Treffen abhält. Mein Namensvetter Sidney Harrison sitzt in dem Ausschuss. Er ist ein liebenswürdiger Mann, und ich bin mir sicher, dass er Ihnen helfen wird.“

Ich dachte darüber nach, nahm meinen ganzen Mut zusammen und schickte ihm schließlich die Debussy-ähnliche Komposition mit dem Titel „Fantasy“. Allerdings hoffte ich nicht auf eine nennenswerte Resonanz, und so war ich verblüfft und freudig überrascht, als mir Sidney Harrison einen langen Antwortbrief schickte. Er muss sich über drei DIN-A4-Seiten erstreckt haben. Er bedankte sich für die Zusendung des Stückes und begann mit der Analyse und der Kritik der Komposition. Nicht, dass er sie in der Luft zerrissen hätte. Er vermittelte mir die Fehler, erklärte, dass die Inspirationsquelle noch zu offensichtlich sei, dass ich mir mehr Eigenständigkeit zutrauen solle und so weiter und so fort. Gleichzeitig verfügte er über die Fähigkeit mir Mut zuzusprechen. „Sie müssen unbedingt mehr machen. Fahren Sie mit dem Komponieren der Musik fort und schicken Sie mir die Noten. Wir werden dann weiter korrespondieren.“

Und so begegnete ich meinem musikalischen Paten – auf dem Postweg! Ich schickte ihm die Notenblätter, und er antwortete mir mit diversen Ratschlägen: „Gute Idee. Treffen Sie sich mit Ihrer Militärkapelle und schreiben Sie kleine Stücke für sie.“ Wir trafen uns niemals, doch der Briefwechsel hielt während der Zeit bei der Navy an. In seinen Briefen baute er mich er mich ständig auf und ermunterte mich: „Sie müssen die Musik ernsthaft als Beruf in Erwägung ziehen.“ Da sich mir nun aufgrund fehlender Alternativen fast gar keine andere Möglichkeit mehr bot, wurde mir die Entscheidung über mein zukünftiges Leben quasi abgenommen. Es war höchste Zeit, um Sidney Harrison persönlich zu treffen. Ich berichtete ihm von meinen Zweifeln, doch er zeigte sich hartnäckig. „Nein, nein, Sie müssen das Studium der Musik anstreben, denn Sie verfügen über Talent.“

„Schauen Sie mal, ich bin einundzwanzig. Ist es möglich, in so einem Alter tatsächlich noch eine Musikerkarriere anzustreben?“

„Natürlich können Sie das“, erwiderte Sidney, der als Professor für Klavier an der Guildhall School of Music in London unterrichtete. „Sie müssen ein dreijähriges Studium an einer Musikhochschule ins Auge fassen. Kommen Sie doch bitte nach Guildhall. Spielen Sie dem Direktor die Kompositionen vor. Wenn er die Stücke genau so mag wie ich, haben Sie die Aufnahmeprüfung schon bestanden.“

Mein Bewerbungsgespräch mit Direktor Eric Cundell – das natürlich Sidney einfädelte – fand im Februar 1947 statt. Ich spielte ihm verschiedene Stücke vor, wonach er mir einige Fragen stellte. Dann sagte er: „Gut. Sie können im nächsten Semester beginnen.“ Das begann im September.

Ich bedankte mich höflich bei ihm, äußerte aber trotzdem eine grundlegende Besorgnis. „Ich freue mich sehr, in Guildhall studieren zu dürfen, doch wie um Gottes Willen, soll ich die Ausbildung finanzieren?“

„Na, hören Sie mal. Als Wiedereingliederungsoffizier müssten Sie das doch wissen. Als ehemaligem Mitglied der Navy steht Ihnen eine weiterführende Ausbildung zu. Wir werden uns um ein Stipendium für Sie bemühen.“

Mit einem Regierungszuschuss in Aussicht musterte ich bei der Navy ab und begab mich auf Jobsuche, um die Zeit bis September zu überbrücken. Mir gelang es, eine kurzfristige Anstellung bei der Iron and Steel Federation in Park Lane zu ergattern, die allerdings so langweilig war, dass die wenigen Wochen bei Mr. Coffin rückblickend wie ein knallbuntes Feuerwerk wirkten. Ich empfand die „faszinierende“ Überprüfung von Lohnabrechnungen und Stempelkarten als eine charakterbildende Ausdauerübung. Um nicht bei der Arbeit abzustumpfen, versuchte ich die Aufgabe so effizient wie möglich zu bewältigen. Ich hätte nicht dümmer sein können, da ich vergaß, dass sich die Zeiten nach dem Krieg grundlegend geändert hatten.

An einem Tag gelang es mir, 72 Bögen zu kontrollieren, die ich um 17.30 Uhr gewissenhaft und ordentlich auf meinem Schreibtisch ablegte. Augenblicklich stand ein aufgebrachter Kollege vor mir.

„Willst du hier den Witzbold abgeben?“

„Was meinen Sie damit?“ Ich sah weder einen Anlass für einen Witz, noch betrachtete ich meine Person als witzig.

„Weißt du nicht, dass die durchschnittliche Bearbeitungszahl in unserem Büro bei 30 liegt? Du versuchst wohl, uns wie Volltrottel dastehen zu lassen?“

Ich hütete mich davor, den Anpfiff mit einer frechen Antwort abzublocken, und beschwichtigte: „Nein. Ich habe nur versucht, einen klaren Kopf zu bewahren – und nicht mehr.“

Er starrte mich empört und ungläubig an. Mit gepresster Stimme drohte er mir: „Pass bloß auf, mein Bürschchen.“

An dem Tag wurde ich zum ersten Mal mit den komplexen Verflechtungen des Arbeitslebens konfrontiert, woraufhin ich mein Tempo eingeschüchtert dem der Kollegen anpasste. Gesetzt den Fall, dass es mit der Musik nichts wird, konnte es gut sein, dass ich eines Tages die Arbeit eines älteren Mitarbeiters übernehmen musste. Die anstrengende und bedeutsame Aufgabe dieses Mannes bestand darin, rosa, weiße und blaue Papiere auf drei Stapel zu verteilen. Doch es gab da eine Schwierigkeit, die allerdings nur ihn persönlich betraf: Er war farbenblind. Und so wurde die gähnende Langeweile ab und an unterbrochen, denn der arme Mann hielt – unsere Hilfe benötigend – einen rosa Bogen in die Luft und schrie „Blau!“, was wir ihm im Chor mit einem „Nein!“ beantworteten. Das lief so lange, bis er die richtige Farbe geraten hatte.

Während dieser Lebensphase höchster intellektueller Aktivität wohnte ich bei meinen Eltern, doch traurigerweise begann sich die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir rapide zu verschlechtern. Wir standen uns immer sehr nahe, doch meine Dienstzeit bei der Navy hatte unser Verhältnis belastet. Die Streitigkeiten drehten sich um meine Beziehung zu Sheena, auch eine ehemalige Marineangehörige. Mutter hegte eine große Ablehnung gegen sie, meinte, Sheena habe sich aus den falschen Gründen für mich entschieden, was eigentlich unsinnig war, bedenkt man, wie wenig ich ihr zu dem Zeitpunkt bieten konnte. Aus der Abneigung entwickelte sich schnell eine regelrechte Besessenheit. Ich weiß, dass Mum nur das ihrer Ansicht nach Beste für mich wollte, doch es ging zu weit. Eines Tages fand ich heraus, dass sie meine Post geöffnet hatte. Darauf folgte ein heftiger Streit, woraufhin ich mit der Unbesonnenheit eines jungen Mannes unverzüglich auszog.

Zuerst wohnte ich bei einigen Freunden in Winnersh in Berkshire. Dort wohnte ich noch, als ich der Iron and Steel Federation und den rosa Papierbögen Adieu wünschte und von nun an durch die einladenden Türen der Guildhall School of Music schritt, abgesichert durch ein Stipendium von 160 £ jährlich. Doch mein Aufenthalt in Winnersh erstreckte sich nur bis zur Hälfte des ersten Semesters, denn am 3. Januar 1948 (mein 22. Geburtstag) heirateten Sheena und ich.

Auf eine bestimmte Art und Weise trieb uns Mutters unbeugsame Haltung in die Ehe. Ich würde es fast als ein Statement der Auflehnung interpretieren. Meine Mutter wohnte zwar der Hochzeit bei, doch unglücklicherweise bestand nur noch ein unterkühltes Verhältnis zwischen uns. Ein Jahr zuvor war Mum schwer gestürzt und hatte sich dabei den Kopf angeschlagen. Ich glaube, sie war nicht mehr sie selbst, der Mensch, dem ich einst so nahestand. Drei Wochen nach der Hochzeitszeremonie verstarb sie infolge einer Gehirnblutung im Krankenhaus.

Ich war am Boden zerstört. Zusätzlich zu der tiefen Trauer quälten mich Schuldgefühle. Die gesamte Situation ließ sich wohl schwerlich als ein gelungener Auftakt zu einer Ehe beschreiben. Dazu kamen noch Sheenas mentale Probleme, denn sie litt an psychosomatischen Verdauungsstörungen und einer Form der Agoraphobie. Egal wo sie sich draußen auch aufhielt – Sheena ertrug es nicht, allein zu sein. Das Problem des „Draußen“ wurde zudem durch die Schwierigkeit des „Drinnen“ verstärkt, denn damals war es so gut wie unmöglich, eine anständige Unterkunft zu finden. Ein Haus zu mieten war ausgeschlossen, und für eine Mietwohnung musste man sich bei der Stadtverwaltung vormerken lassen und Ewigkeiten darauf warten. Voller Verzweiflung gab ich ein Inserat in allen Londoner Zeitungen in der Gegend von Willesden auf. „Mit einem Donnerschlag wieder zurück auf der Erde. Offizier der Marineflieger findet keine Wohnung.“ Das Glück war mir hold, und ein Mann, dessen Sohn bei der Marineluftwaffe gedient hatte, entdeckte die Annonce und bot uns eine notdürftige Behausung in Acton an. Sie war billig, schrecklich und unser erstes Zuhause.

Ich studierte drei Jahre lang in Guildhall. Mein Schwerpunkt lag auf der Komposition und den entsprechenden Nebenfächern – Dirigieren und Orchestrieren, Musiktheorie, Harmonielehre, Kontrapunktik und so weiter. Natürlich belegte ich Klavierunterricht, denn für mich stellte die magische Tastatur ein natürliches Ausdrucksmittel dar, doch ich musste ein zweites Instrument erlernen. Man schlug mir vor, ein Blasinstrument auszuwählen.

Ich ließ die ganze Bandbreite dieser Instrumentengattung vor meinem geistigen Auge Revue passieren und entschied mich schließlich für die Oboe, eine Wahl, für die mehrere Faktoren den Ausschlag gaben. Zuallererst mochte ich die größeren Blechblasinstrumente nicht so sehr. Hinzu kam ein rein ökonomischer Faktor. Da meine drei Jahre schon bald vorüber waren, musste ich mich dringend um Arbeit kümmern. Ich brauchte also ein Instrument, das ich gut genug spielen konnte, um als Profi zu bestehen, und vorzugsweise ein Instrument, bei dem wenig Mitbewerber um eine Anstellung kämpften. Nahezu jeder spielte Klarinette, und so musste ich mich zwischen der Oboe und dem Fagott entscheiden. Die Oboe hatte einige Vorteile: Sie war billiger und weniger unhandlich beim Transport. Zudem gab es damals wenige Musiker, die das Instrument beherrschten, und so bestand einen hohe Wahrscheinlichkeit, dass Orchester mich anstellen würden. Und so wurde es die Oboe – eins der am schwierigsten zu erlernenden Musikinstrumente. Viele bezeichnen es als das „Instrument des bösen Atems“.

Meine Frau und ich lebten von den jährlich 300 £ Stipendium für verheiratete Studenten, und so versuchte ich ein wenig nebenbei zu verdienen. Ich komponierte kleinere Stücke und spielte an einigen Abenden in der Woche Oboe, obwohl man mich sicherlich niemals als guten Bühnenmusiker bezeichnen konnte. Ich habe einfach nicht die Gabe, vor einem Publikum zu bestehen. Bei Auftritten war ich immer schrecklich aufgeregt. Das hat sich bis heute nicht gelegt. Als ich Eric Cundell damals meine Piano-Partituren vorspielen musste, ängstigte ich mich zu Tode, aber ich kannte ihn zumindest. Die Prüfung im Fach Oboe zählt zu meinen äußerst unangenehmen Erinnerungen. Ich stand vor Terence McDonagh und Peter Graeme, zwei der größten Oboisten in Großbritannien. Nur die beiden und ein völlig verängstigter George Martin hielten sich im Prüfungssaal auf. Die nackte Panik brachte mich so sehr zum Transpirieren, dass der Schweiß die Finger hinab und auf die Ventile lief. Ich konnte die Griffe kaum mehr kontrollieren und hatte das Gefühl, einen lebendigen Aal in den Händen zu halten.

Egal, als die Zeit gekommen war, Guildhall zu verlassen, musste ich Geld verdienen, und dabei half mir die Oboe. Ich sicherte mir einige Engagements, die jedoch nicht über eine freiberufliche Tätigkeit hinausgingen – und ehrlich gesagt, war ich auch kein guter Oboist. Ich trat mit verschiedenen Bands in Parks auf. Wir standen in Pavillons und spielten vor Reihen älterer Damen, die es sich auf den Liegestühlen bequem gemacht hatten. Doch bei meinen Einsätzen schienen sie sich genötigt zu fühlen, aufzustehen und den Park zu verlassen. Das nehme ich ihnen aber nicht übel! Ich kannte einen Großteil der zu spielenden Musik gar nicht, und wenn man mit schwierigen Abschnitten konfrontiert wird, wie zum Beispiel der Ouvertüre zu Die seidene Leiter mit dem komplizierten Oboe-Teil, fühlte ich mich ziemlich verloren. Für jeden Auftritt erhielt ich 2 £ und 10 Schilling. In meinem Leben als Musiker kam das ungefähr dem Lohn eines Gartengehilfen gleich.

Ruhm und Glück als Oboist lagen also nicht in erreichbarer Nähe, und so stellte sich schnell heraus, dass ich mir noch einen Job suchen musste. Ich ging also zur BBC Music Library im Yalding House in der Great Portland Street. Um bestimmte Partituren zu prüfen und einzuordnen, wurde ein Mindestmaß an musikalischem Verständnis vorausgesetzt, doch im Grunde genommen unterschied sich die Tätigkeit nicht sonderlich von der eines Büroangestellten – ohne Dienstgrad.

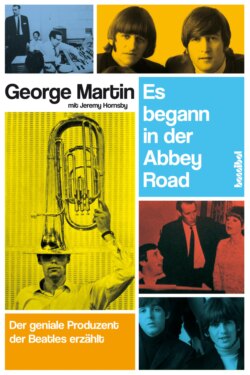

Dann, im September 1950, nachdem ich schon einige Monate bei der BBC gearbeitet hatte, erhielt ich einen Brief von einem Herrn, der anfragte, ob ich mir eine Anstellung bei ihm vorstellen könne. Es war Oscar Preuss. Ich konnte dem Briefkopf entnehmen, dass er für die EMI tätig war, und zwar bei einer Adresse in der Abbey Road.

1 Anm. d. Übersetzers: Gemeint sind die auf dem Quintenzirkel basierenden Akkorde.

2 Anm. d. Übersetzers: kapern = to pinch