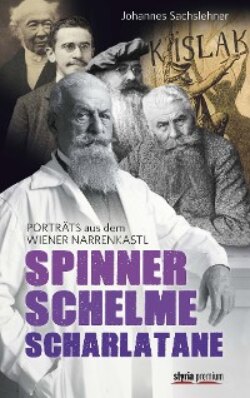

Читать книгу Spinner. Schelme. Scharlatane - Gerhard Dienes - Страница 15

DER WUNDERHEILER

ОглавлениеBereits während der Abenteuer mit den Homunculi des Grafen Kueffstein hatte sich Thun unter dem Eindruck der Lehre Franz Anton Mesmers vom „Animalischen Magnetismus“ mit der Heilkraft von Magneten beschäftigt und selbst auch Heilmagneten eingesetzt. Durch Zufall gewinnt er im Herbst 1787 jedoch eine völlig neue Erkenntnis: Er benötigt gar keinen Heilmagneten, denn die heilende Kraft wohnt in seinen Händen und mit dieser Kraft kann er wahre Wunder bewirken.

Über diesen „Zufall“ wird er 1794 in der Juliausgabe der Berlinischen Monatsschrift Folgendes erzählen: „Ein Buch, welches ich meinem Buchbinder zum Einbinden schickte, ward mir von demselben so lange vorenthalten, dass ich endlich verdrossen ward, und selbst zu ihm ging, um ihn zur Rede zu stellen. Während er nun wegen einer Lähmung seines Armes sich entschuldigen wollte, legte ich von ungefähr meine rechte Hand auf den kranken Theil. Augenblicklich hatte der Mann eine veränderliche Empfindung, und indem er fortfuhr zu sprechen, fühlte er sich endlich von seinen Beschwerden so erleichtert, dass er verwunderungsvoll ausrief: ‚Herr Graf, was haben Sie in Ihrer Hand?‘ – Ich stutzte. Aber der gute Mann betheuerte mir höchlich, dass seine Empfindung nichts weniger als Täuschung sei. Er, seine Frau und ich erstaunten, dass er sich seines Armes, den er wegen eines krampfhaften Schmerzes schon seit einigen Monaten nicht gebraucht hatte, itzt ohne Beschwerden bedienen konnte. Sie können leicht denken, dass ich seit der Zeit auf die Wirkungen meiner Hand aufmerksam ward. Ich versuchte es mit ihr seitdem an verschiedenen anderen Kranken der Art; ich sah dieselbe Wirkung erfolgen. Kaum war in Wien von einigen Zirkeln davon gesprochen, so hatte ich einen solchen Zulauf, dass ich oft meine Patienten durch Militär in Ordnung halten musste, so sehr drängte sich alles zu mir, um meiner Hilfe theilhaftig zu werden. Ich konnte wohl in Wien allein an 30.000 Kranke (sic!) zählen, denen, wenn auch nicht immer mit dem besten Erfolge, ich meine Hilfe angedeihen liess.“

Auch wenn Thun mit der Zahl seiner Patienten hier übertreiben mag – der Zulauf zum „neuen Messias aller Gichtbrüchigen und Lendenlahmen“ ist groß, dem Grafen muss man zugute halten, dass er für seine „Behandlung“ kein Honorar verlangt, auch das wohl ein Grund für viele Kranke, es auch bei ihm zu versuchen. 1793 verlässt er Wien und geht zunächst nach Karlsbad, im Frühjahr 1794 taucht er zur Ostermesse in Leipzig auf und sorgt hier gleich für Aufsehen: Er lässt verkünden, „dass er, vermöge einer in seiner rechten Hand wirkenden Materie, die Kraft besitze, gewisse rheumatische Schmerzen, gichtische Lähmungen und podagrische Stockungen vermittelst blosser Berührung zu heben. Dass dies keine grundlose Behauptung sei, wolle er durch seinen Stand und seinen Reichthum, der ihn vor der Beschuldigung eines jeden daraus zu ziehenden Gewinnstes hinlänglich sichere, und durch die Menge auffallender Kuren, welche er in Wien und an verschiedenen anderen Orten verrichtet habe, erhärten.“ Sein „einziger Beweggrund“ für die Reise nach Leipzig „wäre, die hiesige Fakultät aufzufordern, die in seiner Hand sich äussernde Materie und die dadurch entstehenden Wirkungen sorgfältiger zu untersuchen, als dies bisher geschehen sei“. (Zitiert nach Brabbée, Der Thaumaturg.) Die letztere Bemerkung stößt jedoch vor Ort auf Kritik: Der Schriftsteller Saul Ascher, der von der Berlinischen Monatsschrift nach Leipzig geschickt wird, um über Thun zu berichten, weiß um die Vergangenheit des Grafen und kennt auch die Gablidone-Affäre. Ascher stellt Thun daher als Schwärmer dar, der einer Selbsttäuschung zum Opfer falle oder einfach schon wieder betrogen werde. Weiters stellt Ascher die nicht unberechtigte Frage, warum Thun nicht bereits die Professoren der Wiener Universität in seiner Sache um eine Expertise gebeten habe. Aschers Resümee: „Ein Mann, der eine so entzündbare Einbildungskraft besitzt (…) kann schwerlich, bei all seiner Ehrlichkeit, für unbefangen genug gehalten werden, um Glauben zu verdienen, wenn er itzt mit einem Wunder auftritt.“ (Zitiert nach Cerman, Aufklärung oder Illuminismus.)

Wien wird zu einem Zentrum der Freimaurerei: Sitzung der Loge „Zur gekrönten Hoffnung“ mit Mozart und Emanuel Schikaneder.

Thun lässt sich zunächst nicht beirren: In einem angemieteten Haus empfängt er während der Messe zahlreiche Patienten, seine „Heilmethode“ ist nach wie vor unspektakulär: Er legt seine Hand auf den schmerzenden Körperteil des Patienten und lässt diese so lange liegen, bis der Kranke ein Brennen oder einen Kitzel empfindet. Dann streicht er mit den Fingern über die Stelle, um den Schmerz in Richtung Hand oder Fuß des Patienten abzuleiten. Tatsächlich hat Thun damit auch Erfolg: Alle, die sich der „Wunderheilung“ unterziehen, behaupten unmittelbar danach, dass sie von ihrem Leiden geheilt seien, das ändert sich allerdings nach einigen Tagen: Nun klagen manche der Behandelten, dass sie ihr altes Gebrechen wieder verspüren würden.

Die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig hat inzwischen beschlossen, dem Wunsch des Grafen Thun nachzukommen und die Wirkkraft seiner Hand wissenschaftlich zu untersuchen. Ein Privatarzt namens Langermann, der zuvor bereits Zeuge von Thuns Handauflegungen geworden ist, organisiert eine erste Sitzung, an der auch ein angesehener Universitätsprofessor teilnimmt. Während der Behandlung der Patienten ruft Thun dabei angeblich wiederholt „Und das ist Imagination!“, um so den Haupteinwand seiner Gegner von vornherein zu entkräften. Die Behandlungen an diesem Tag verlaufen erfolgreich, der Universitätsprofessor zeigt sich beeindruckt. Das ändert sich jedoch bei einer zweiten Sitzung: Thun ist an diesem Tag in schlechter Verfassung, die Handauflegungen zeitigen keinen Erfolg. Der Graf ist enttäuscht, die Stimmung wird jedoch vollends eisig, als er von einem Experiment Langermanns erfährt: Der Arzt führt Kranke mit verbundenen Augen in ein Zimmer, in dem ihnen angeblich Thun die Hand auflegt, tatsächlich ist dort jedoch eine andere Person – dennoch behaupten manche der Patienten, dass sie nun geheilt seien. Langermann, bis dahin ein Bewunderer Thuns, verliert damit seinen Glauben an die Wunderkraft in Thuns Hand, der Graf beschließt, das „undankbare Leipzig“ zu verlassen.

Eine Schar von Patienten wartet auf die Behandlung mit Franz Anton Mesmers heilkräftigem Magneten. Stich von Henri Thiriat.

Die „magischen Finger“: satirisches Blatt zu der von Mesmer angeblich entdeckten neuen „Naturkraft“, um 1778.

Öffentliche Polemik muss Thun in Leipzig auch von Seiten der Kirche hinnehmen. Ignaz Spalt, der Superior der Leipziger katholischen Gemeinde, wirft ihm vor, ein Scharlatan und Enthusiast zu sein, und mahnt ihn, die Heilungen aufzugeben. Spalt, der befürchtet, Thuns Wunderheilungen könnten die antikatholischen Vorurteile wieder bestärken, beruft sich in seinem Urteil auf eine Entscheidung der französischen königlichen Kommission des Jahres 1785, die das Prinzip der mesmerischen Heilungen damals verworfen hatte. In einem Brief an Spalt rechtfertigt sich Thun mit dem Hinweis, dass seine Fähigkeit ein physikalisches Phänomen sei und mit Religion nichts zu tun habe.

Die „Niederlage“ in Leipzig entmutigt den 60-jährigen Grafen nicht – jetzt wendet er sich an die Medizinische Fakultät der Universität Wien und bittet um eine wissenschaftliche Prüfung seiner Fähigkeit. Die Fakultät schickt ihm einen Fragebogen zu, den Thun auch ausfüllt. Seine heilende Kraft, so gibt er an, „sei eine Art elektrische Energie, die sich durch eine wandelnde Kombination der Naturkräfte äußere“. (Zitiert nach Cerman, Aufklärung oder Illuminismus.) Wie die Fakultät auf diese Ausführungen reagierte, ist nicht überliefert, das Schweigen der Quellen lässt vermuten, dass er seine Wunderheilungen auch in Wien allmählich eingestellt hat – der Spott in Leipzig hat ihn doch schwer getroffen. In der Folge widmet er sich ganz der Arbeit an seiner großen „Enzyklopädie“, einer „Sammlung alphabetisch niedergeschriebener Wahrheiten“ – das Manuskript dieses Kompendiums zum esoterischen Wissen der Zeit ist im Nachlass im Familienarchiv in Tetschen (Decin) erhalten und umfasst etwa 2.000 Seiten. Im Artikel Glaubens-Bekanntnuß der Enzyklopädie gibt der alternde Mystiker und Schwärmer zu, dass er Fehler begangen habe und sich von Freunden und Verwandten betrügen habe lassen. Er bedauere dies jedoch nicht, „da ihm all das Böse und das Gute die Geheimnisse des menschlichen Herzens offenbart hätten. Ohne all dies hätte er den Menschen nicht kennen gelernt.“ (Zitiert nach Cerman, Aufklärung oder Illuminismus.)

Franz Joseph Thun stirbt 1801 in Wien, ein Jahr nach seiner Frau Maria Wilhelmine.