Читать книгу Die unhaltbare Pudelmütze - Gerhard Fischer - Страница 7

Оглавление

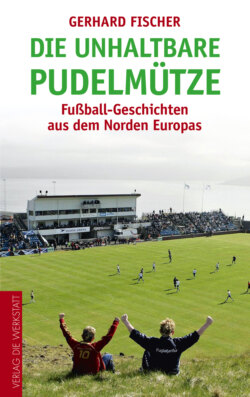

FÄRÖER.

DIE UNHALTBARE PUDELMÜTZE

Die Färöer sind ein Fußball-Zwerg zum Liebhaben – auch wenn der Torwart jetzt ohne Kopfbedeckung spielt

Es bläst ein starker Sturm auf den Färöern im Nordatlantik. Und beim Spiel zwischen B86 Toftir und B36 Tórshavn gibt es Strafstoß. Der Schütze legt den Ball auf den Elfmeterpunkt – aber der Wind weht ihn weg. Weit weg. Nächster Versuch: Wieder hoppelt die Kugel auf und davon. Da wird es dem Schiedsrichter zu bunt – er beendet das Spiel. Ein andermal weht der Wind so stark, dass der Schiedsrichter den Spielern empfiehlt, sich flach auf den Boden zu legen – damit sie nicht weggeweht werden. Das ist kein Witz und keine Übertreibung: Auf den Färöern ist der Wind manchmal so stark, dass er Autos von der Straße fegt.

Färöer heißt übersetzt „Schafinseln“. Auf den 18 „Schafinseln“ leben knapp 49.000 Menschen und über 80.000 Schafe, daher der Name; 17 Inseln sind permanent bewohnt. Schottlands Küste liegt gut 300 Kilometer entfernt, nach Norwegen sind es 500 Kilometer. Die Einwohner sprechen Färingisch und Dänisch. Rund ein Drittel der Menschen lebt in der Hauptstadt Tórshavn. Die Färöer gehören wie Grönland zu Dänemark, seit 1948 besitzen die Inseln aber eine weitgehende Autonomie.

Torwart Jens Martin Knudsen Von Den Färöern während eines länderspiels gegen Belgien im Mai 1993.

Foto: dpa/picture-alliance

Ohne Fußball würde die Welt bis heute nicht wissen, dass es die Färöer überhaupt gibt. „Für die werbewirksamste Aktion stellte sich 1990 die Nationalmannschaft Österreichs zur Verfügung“, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal. Die Färöer gewannen in einem EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich 1:0 – und plötzlich wusste fast jeder, was und wo die Färöer sind. Die Medien hatten weltweit davon berichtet, dass eine Gruppe Walfänger, Lehrer, Schafhirten, Eisverkäufer und Fischer eine Profimannschaft besiegt hatte. Und der Torwart – der Torwart hatte eine Zipfelmütze getragen. Das machte die Schmach für die Österreicher noch größer: Sie hatten gegen eine Mannschaft verloren, deren Keeper eine Pudelmütze trug.

Dieser Torwart hieß Jens Martin Knudsen. Knudsen, das klingt niedlich, wie Knut, der Eisbär, oder wie knuddeln. Die Färinger waren ein Fußball-Zwerg zum Liebhaben. Zunächst dachte man, Knudsen habe die Mütze nur deshalb getragen, weil es eben saukalt gewesen ist an diesem Septembertag im Jahr 1990 – das Spiel fand in Landskrona in Schweden statt, weil die Färöer keinen Rasenplatz besaßen, der den FIFA-Regeln entsprach. Tatsächlich aber hatte die Mütze eine andere Geschichte: Als Jens Knudsen 14 war, hatte er sich den Kopf ganz heftig angehauen, vermutlich an einem Stein, Bäume wachsen auf den Färöer eher selten. Weil der Junge weiter Fußball spielen wollte, riet man ihm, einen Helm zu tragen. Das wollte Knudsen nicht, und seine besorgte Mutter sagte daraufhin: „Dann trag doch wenigstens eine Mütze.“

Das tat er, und er trug sie weiter, als es längst nicht mehr notwendig war, weil der Kopf wieder in Ordnung war. Sie wurde sein Markenzeichen und ein Symbol für die aufmüpfigen und liebenswerten Wikinger aus dem Nordatlantik. Die Mutter verkaufTe später viele Knudsen-Pudelmützen an viele Knudsen-Fans.

Sie waren nicht wirklich besser gewesen, damals in Landskrona. Aber die Profis Polster, Herzog und Pacult vergaben ihre Chancen, und Jens Martin Knudsen, damals Gabelstaplerfahrer in einer Fischfabrik in Runavík, hielt seinen Kasten sauber. Nach einer Stunde wagten sich die Färinger auch mal in die Hälfte der Österreicher, und Torkil Nielsen schoss das 1:0. Schade für Nielsen, dass er keine Mütze trug – an ihn erinnert sich keiner mehr außerhalb von den Färöern und Österreich, an Knudsen schon. Die Färinger retteten die Führung über die Zeit, und als das Spiel „vorbei war, da wurde es in der Hauptstadt Tórshavn nur zögerlich laut“, schrieb der Tagesspiegel. „Erst lange nach Spielschluss liefen die Menschen auf die Straßen. Es wurden immer mehr, viel mehr, sie umarmten sich und feierten die Nacht hindurch. Sie hatten es wirklich begriffen. Ein Holzhändler namens Torkil Nielsen aus Sandavágur, der zwei Tage zuvor zum ersten Mal Vater geworden war, hatte die Färöer mit seinem Tor auf die Weltkarte geschossen.“

Und die Österreicher? Die, die damals dabei waren, werden die Niederlage nicht mehr los. Trainer war Josef Hickersberger, der in Österreich Pepi gerufen wird. Hickersberger hatte eine schöne Karriere als Spieler hinter sich, er war Profi bei Fortuna Düsseldorf und Mitglied jener österreichischen Mannschaft, die Deutschland 1978 in Córdoba besiegte. Hickersberger wird stets mit beiden Ereignissen in Verbindung gebracht – oder er tut es gleich selbst. Vor der EM 2008, die in Österreich und der Schweiz stattfand, wurde er von der seriösen Zeitung Standard interviewt; er war zu dieser Zeit wieder Nationaltrainer Österreichs.

„Ich bin kein Statistiker, ich bin Fußballtrainer“, sagte er da. „Die außergewöhnlichen Ergebnisse merke ich mir: Dass Österreich in Córdoba 3:2 gewonnen hat, und dass der Josef Hickersberger gegen die Färöer-Inseln 0:1 verloren hat auch.“

Standard: „Das Thema wollte ich gar nicht anschneiden.“

Hickersberger: „Tun Sie nur, aus solchen Niederlagen lernt man am meisten. Demut vor allem, und das ist das Wichtigste. Du kannst im Fußball selbst gegen Schafhirten, Angler, Fischer verlieren.“

6 Juni 2007: Blick in das 7.000 Zuschauer fassende Svangaskarð-Stadion in Toftir, wo sich die Nationalmannschaften der Färöer und schottlands (0:2) im EM-Qualifikationsspiel gegenüberstehen.

Foto: dpa/picture-alliance

Standard: „Natürlich. Natürlich.“

Hickersberger: „Aber wir haben bei der EM bessere Chancen als die Färöer.“ (Die spielten gar nicht mit; Anm. des Autors).

Die Österreicher blamierten sich 18 Jahre nach dem legendären 0:1 noch einmal gegen die Färöer. Der EM-Gastgeber von 2008 kam in der Qualifikation zur WM 2010 in Tórshavn nicht über ein 1:1 hinaus. Wieder war Österreich überlegen, und wieder gelang den Färingern die Führung: Bogi Lokin traf in der 47. Minute. Doch diesmal reichte es wenigstens zu einem Unentschieden. Martin Stranzl schoss das Tor für die Gäste – jener Stranzl, der später Verteidiger bei Borussia Mönchengladbach wurde. Und auch RB Salzburg hat auf den Färöern schon verloren. Ein Qualifikationsspiel zur Champions League endete im Juli 2010 1:0 für den Gastgeber HB Tórshavn. Zwar qualifizierte sich Salzburg aufgrund eines 5:0-Hinspielsiegs für die nächste Runde, aber diese Inselgruppe scheint österreichischen Mannschaften einfach nicht zu liegen …

Normalerweise werden Länderspiele in Österreich live im Fernsehen gezeigt. Doch diesmal fiel die Übertragung aus, Reporter Thomas König kommentierte 90 Minuten lang zu einem Standbild des Stadions. In der offiziellen Begründung hieß es, es könnten keine bewegten Bilder gezeigt werden, weil „ein Teil der technischen Ausrüstung nicht angeliefert worden“ sei. So so.

Das Spiel fand in der Hauptstadt Tórshavn statt, in einem Stadion, das dem Reglement der FIFA entsprach. Außerdem gibt es noch einen Rasenplatz in Toftir. Nach dem historischen 1:0-Sieg gegen Österreich im schwedischen Landskrona stand für die Färinger fest: Es musste ein eigener Rasenplatz angelegt werden – einer, der den Regeln des Weltverbands FIFA entspricht. Sie lösten das Problem mit einer Ladung Dynamit.

Angeblich war es eine Gruppe junger Fans um den Fischer Niclas Davidsen, die sich nach dem Erfolg in Landskrona einig waren: Solche Siege muss man künftig zu Hause feiern. Ein Nationalstadion musste her. Auf den Färöern gab es einige Kunstrasenplätze, aber keinen Naturrasen. Der Fischer Davidsen und seine Kumpel fingen an zu bauen, hoch über Toftir, etwa eine Stunde mit dem Auto von Tórshavn entfernt. Sie sprengten einen halben Berg weg, 200.000 Tonnen Gestein seien in die Luft gejagt worden, schrieb Peter Linden in einem Beitrag der Süddeutschen Zeitung. Und dann legten sie den Rasen an. Nun hatten sie auf den Färöern einen Rasenplatz, wenn auch einen so kleinen, dass er gerade so den Richtlinien der FIFA entspricht. Eine Tribüne wird vom Felsen überragt. Auf ihm grasen oft die Schafe. Ein schönes Bild.

Mittlerweile gibt es mehr als 20 Kunstrasenplätze und zwei Rasenplätze, jenen in Toftir und jenen in der Hauptstadt Tórshavn. Es gibt 22 Klubs auf den Färöern und etwa 5.500 registrierte Fußballspieler. Eine solche Quote von mehr als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung ist weltweit einmalig. „Die Bevölkerung ist verrückt nach Fußball“, sagte der ehemalige Nationaltrainer Henrik Larsen, ein Däne. „Aber hier gibt es ja auch kaum etwas anderes. Zwei Kinos, aber viele Kunstrasenplätze.“

Wer die Inseln abfährt, „die kaum eine natürliche Ebene besitzen und wo oft kaum ein Haus zum Wohnen Platz hat, der gewinnt rasch den Eindruck, dass die Färöer überall ein bis zwei Tore aufstellen, wo sich auch nur der Hauch einer geraden Fläche andeutet“, schrieb die Frankfurter Allgemeine. Im malerischen Tjørnuvík haben sie ein Feld diagonal zwischen die Dorfschule und zwei weitere Häuser gequetscht. In Søldarfjørður neigt sich der Platz etwa 30 Grad zum Meer hin.

Oder der Fußballplatz in Eiði, einem 650-Seelen-Dort an der Nordspitze der Insel Eysturoy: Dort spielt der Erstligist EB/Streymur, und der Platz liegt direkt neben dem Atlantik. „Bei Sturm spritzt die Gischt des Meeres auf die Tribünen“, so der Tagesspiegel. Einmal holte sich die See in einem Spiel drei Bälle. „Sturmböen trugen sie nach Eckstößen auf und davon, krönten damit Wellenkämme“, schrieb der Focus. „Niemand wusste später zu sagen, wohin sie trieben. Vielleicht geradewegs ins Packeis des Nordpols? Vielleicht gen Island? Weit, weit nach Nordwest?“ Und im Stadion von Gøta, „gleich neben einem Hafen, riechen die Fans den Gestank des Diesels von den Schiffen. Und sie riechen den Fisch.“

Den Färinger, der noch nie mit Meeresgetier zu tun hatte – egal, ob Frau oder Mann, egal, ob in der Fabrik, auf dem Kutter, dem Hochseedampfer oder in der Bank –, den gebe es nicht. „Zuletzt holte sich das Meer Knut Vestertún“, schrieb der Focus, „ihm schenkte Gott Beidfüßigkeit, das Auge für den freien Mann und die Intelligenz eines Spielmachers. Aber mitten in der Saison sagte er seiner Fußballerkarriere ade – er ging als Kapitän des Klubs EB/Streymur in Eiði von Bord und heuerte als Seemann an. Es ist noch, wie es immer war, und wie der Färinger sagt: ‚Der Fisch ist mächtiger als die Frauen und der Fußball.‘“ Man kann auch sagen: Die Natur ist mächtiger. Sie ist eben allgegenwärtig auf diesen 18 Inseln im Nordatlantik mit ihrer langen Geschichte.

„Natürlich gibt es ein paar Schlaumeier, die behaupten, alles hätte mit Risin und Kellingin angefangen“, schrieb die Münchner Abendzeitung einmal. „Dem Riesen und seinem Trollweib lagen die Färöer zu dicht an Norwegen. Nachts zog und zog das gewaltige Pärchen die 18 Eilande Richtung Island – bis die Sonne aufging. Da gab es ein zischendes Geräusch, und Risin und Kellingin erstarrten zu Stein: Fabelwesen vertragen nun mal kein Sonnenlicht, weshalb die beiden heute und für immer als zwei turmhohe, verwitterte Monolithen westlich der Färöer in der Gischt stehen. Dumm gelaufen.“

So kann es gewesen sein, muss aber nicht. Als gesichert gilt, dass die Färöer seit dem neunten Jahrhundert von Westnorwegen aus besiedelt wurden. Das Parlament Løgting gibt es seit etwa 900, es ist die älteste Volksvertretung Europas; bis etwa 1400 hieß es Althing. Im Jahr 999 wurde das Christentum eingeführt, angeblich vom Wikingerhäuptling Sigmundur Brestisson. Als 1380 ein dänischer König gleichzeitig König von Norwegen wurde, kamen auch die Färöer unter dänische Herrschaft.

Als Dänemark 1940 von den Deutschen besetzt worden war, übernahmen die Briten die Kontrolle über die Färöer und ermutigten die Insulaner, ihre eigene Flagge zu hissen. Langwierige Verhandlungen mit Kopenhagen folgten, 1948 einigten sich die Färinger schließlich mit den Dänen auf den Status einer „selbstverwaltenden Gemeinschaft innerhalb des Königreiches Dänemark“. Nur in außenpolitischen und militärischen Angelegenheiten haben sie nichts zu sagen. Hauptwirtschaftszweig ist der Fischfang: Er macht mehr als 90 Prozent des Exports aus.

Der Golfstrom sorgt auf den Färöern für ein mildes, aber sehr feuchtes Klima. Ein paar Wolken hängen hier immer fest, wenn auch selten überall gleichzeitig, irgendwo bricht meistens auch die Sonne durch. „Vier Jahreszeiten in einer Stunde“, verspricht eine färöische Redensart. Sie ist keine Übertreibung. Meistens aber ist das Wetter schlecht. Es regnet. Es schneit. Oder es regnet und schneit gleichzeitig. Wenn man die Schafe und den Regen sieht, denkt man: Gebt ihnen Schirme. Oder wenigstens Hüte. Aber dann sagen die Einheimischen: Die Schafe haben über die Jahrhunderte ein Fell bekommen, durch das kein Wasser dringt. Davon profitieren auch die Menschen. Viele haben hier riesige Jacken aus Schafsfell, und wenn man nicht aufpasst, spricht man ein Schaf an, weil man denkt, das sei ein Mensch, der eine Schaf-Jacke trägt. Das ist natürlich übertrieben.

Oder es ist neblig. Oder stürmisch. Als die Fußball-Nationalelf der Färöer 1998 gegen Tschechien spielte, mussten zwei Radio-Reporter eingesetzt werden – je einer pro Spielhälfte, weil der Nebel so dicht war, dass man nur fünfzig Meter weit sehen konnte. Oder diese Geschichte: Erst einmal hat eine färingische Fußballmannschaft die zweite Runde im Europacup erreicht. Das Team aus der Hauptstadt Tórshavn kam kampflos weiter: Der Gegner aus Estland reiste zwar an, aber das Flugzeug konnte nicht landen. Die Sicht war schlecht, und der Regen fiel wie ein riesiger Wasserfall auf die 18 Inseln im Nordatlantik. Die Esten kehrten um.

Überhaupt: dieser Flughafen. Der Österreicher Martin Harnik, der mal zu einem Länderspiel auf den Färöern war, sagte über den Flughafen: „Da ist man zehn Meter über dem Wasser, kann schon in die Häuser schauen, aber keine Landebahn. Ich habe keine Flugangst, aber das sprengt den Rahmen.“ Der Flughafen liegt ungünstig zwischen Bergen und Wasser. Experten sagen, dass eine Landebahn 2.000 bis 3.000 Meter lang sein muss. Jene auf den Färöern misst nur 1.800 Meter. Wer nicht bremsen kann, fällt ins Wasser. Überall ist Wasser. Keine Stelle auf den Färöern ist mehr als fünf Kilometer vom Meer entfernt. Außerdem beeinträchtigen die Berge das Flugleitsystem und die Radargeräte. 1996 ist ein Militärflugzeug gegen einen Berg geknallt. Und einmal ist ein Flieger versehentlich auf der Nachbarinsel gelandet, wo es keinen Flughafen gab – acht Menschen starben. Piloten von Linienmaschinen, denen es gelingt, auf der Flugpiste der Insel Vagar eine halbwegs rumpelfreie Landung hinzulegen, werden auch von einheimischen Passagieren mit lang anhaltendem Applaus bedacht. Die Landebahn wird nicht länger, wenn sich der Nebel über ihr lichtet.

Einmal ist auch Berti Vogts auf die Färöer geflogen, im Jahr 2003 war es, als er Trainer Schottlands gewesen ist. Die Färöer und Schottland trafen sich in Toftir zum EM-Qualifikationsspiel, 115 Journalisten wollten das Spiel sehen, sie ahnten, dass es eine Überraschung geben könnte. Vogts stand tatsächlich vor einer Blamage, nach zwölf Minuten führten die Färinger durch zwei Tore des Lehrers John Petersen 2:0, aber mit Ach und Krach und Toren von Lambert und Ferguson glichen die Schotten aus – und zweimal war Tormann Jens Martin Knudsen ohne Abwehrchance.

Knudsen spielte ohne Mütze. Der frühere Gladbacher Allan Simonsen, der die Färöer zwischen 1994 und 2002 trainierte, hatte ihm die Kopfbedeckung ausgeredet. Ein Torwart mit Pudelmütze – da würde das ganze Team nicht ernst genommen, meinte Simonsen. Er fand also, eine Pudelmütze sei für einen seriösen Torwart unhaltbar.

Das 2:2 war glücklich für die Schotten. „Ich bin enttäuscht“, sagte Henrik Larsen, der Trainer der Färöer. Larsen war mal dänischer Nationalspieler. 1992 wurde er Europameister, mit einem Sieg gegen die favorisierte deutsche Mannschaft, die von Vogts trainiert wurde. Diesmal waren die Färinger die Dänen und die Schotten die Deutschen – die einen waren flink und kreativ, die anderen waren es nicht. Sie hatten größere Chancen als die Schotten, die in der ersten Halbzeit „so unbeweglich wirkten, als hätten sie zum Mittagessen Eisenstangen verspeist“, schrieb die Süddeutsche Zeitung.

Nach dem Schottland-Spiel forderten britische Zeitungen die Ablösung von Vogts, und ein Blatt titelte: „Lehrer bestraft Berti“. John Petersen, der die beiden Tore gegen Schottland erzielt hatte, war in seinem echten Leben Lehrer. Er unterrichtete an einer Grundschule in Tórshavn Erdkunde, Färingisch und Sport. Beim zweiten Tor gegen die Schotten drosch er den Ball volley ins Tor – nach einer Flanke, die die Schotten völlig unterschätzt hatten. War da auch der berüchtigte Färöer-Wind auf seiner Seite? „Das ist nicht wahr“, sagte Petersen später in einem Interview, „gegen Schottland war es kaum windig. Es mag zwar sein, dass wir besser mit dem Wind umgehen können, und vielleicht berechnete ich instinktiv das bisschen Wind mit ein, weil wir das hier so lernen, aber wir waren gegen die Schotten die bessere Mannschaft und sehr enttäuscht.“

Die Färöer hatten in ihrer Anfangsformation bloß einen Profi: Angreifer Christian Jacobsen von Vejle BK in Dänemark. Alle anderen spielten in den zehn Mannschaften der ersten Liga auf den Färöern. Sie bekamen zwischen 1.000 und 10.000 dänische Kronen (130 und 1.300 Euro) im Monat und arbeiteten zumindest halbtags in anderen Berufen – als Lehrer, Bäckermeister, Fischer, Schafzüchter. Wenn die Spieler in die Disko gingen, mussten sie nicht in der Schlange warten. Und manchmal mussten sie auch für das Bier nicht zahlen, weil der Wirt sie einlud. Solche Kleinigkeiten provozierten schon mal Neid. Ein Nationalspieler erhielt 120 Euro Spesen pro Tag, 500 für einen Punkt. „Das ist okay“, sagte John Petersen, der Doppeltorschütze gegen Schottland. „Für einen Sieg bekommen wir 1.300 Euro, was leider selten passiert. Zum Glück müssen wir davon nicht leben.“ Geld ist trotzdem nicht so wichtig. Spaß ist wichtiger. „Wir lieben es zu spielen“, sagte Jákub Borg. „Wir freuen uns auf jedes Spiel. Wir sind wie große Kinder.“ Kinder haben Vorbilder. Borgs Idol ist Lothar Matthäus.

Jákup Borg hatte den lustigsten Job: Er verkaufte Eis. Dazu muss man wissen, dass auf den Färöern nicht nur ein kräftiger Wind bläst und oftmals dichter Nebel herrscht – es ist auch nicht sonderlich warm. Im „heißesten“ Monat des Jahres beträgt die Durchschnittstemperatur bloß elf Grad Celsius. „Es ist ein harter Job, hier Eis zu verkaufen“, sagte Borg. Er war der Beste bei diesem Länderspiel, alles, was er machte, hatte Hand und Fuß, und natürlich war er an den Toren beteiligt. Beim 2:2 gegen Schottland hat Borg Flanken geschlagen, als hätte ein Zirkel ihre Flugbahn gezogen. Als Borg 18 war, holte ihn der FC Liverpool zum Probetraining. Borg war zweimal dort, und am Ende sagten die Briten: sorry. In Dänemark oder Norwegen hätte er später unterkommen können, aber private Dinge hielten ihn seinerzeit im Nordatlantik.

Die erste Liga der Färöer, die es seit 1942 gibt und seit 2012 Effodeildin (benannt nach dem Sponsor Effo, einem Energieunternehmen) heißt, umfasst zehn Mannschaften. Im Schnitt kommen 700 Zuschauer, zu Spitzenspielen 2.000 bis 2.500. Der Rekord wurde beim Pokalfinale des Jahres 2003 aufgestellt: 5.200 Zuschauer sahen Tórshavn gegen Gøta, das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass nur 49.000 Menschen auf den Färöern leben. Zu Ligaspielen müssen die Mannschaften also ab und zu mit dem Boot anreisen. Zur südlichsten Insel dauert die Fahrt von Tórshavn aus zwei Stunden.

Dennoch: Der Ligabetrieb ist zweitrangig – die größte Aufmerksamkeit gehört der Nationalmannschaft.

Bereits 1930 haben färingische Kicker Auswärtsspiele bestritten – auf Island und auf den Shetland-Inseln. Sie haben immer verloren. Aber sich eben nie entmutigen lassen.

Noch in den 1960er Jahren nahmen die Färinger 22-stündige Überfahrten auf schwankenden Fähren in Kauf, um gegen die Mannschaften Grönlands oder der Shetland-Inseln zu kicken. Das Ergebnis war Nebensache, hinterher wurde mit dem Gegner gefeiert, und „als vorbereitendes Training diente ein Kick auf zwei Heringskisten am Hafenkai“, schrieb die Frankfurter Allgemeine.

Seit 1988 bestreitet die färingische Nationalelf offizielle Länderspiele, seit 1990 nimmt sie an EM- und WM-Qualifikationen teil. Anfangs waren die Leute auf den Färöer dagegen, sie dachten, ihr Team würde sich blamieren. Nach dem 1:0 gegen Österreich verstummten sie. Der Fußball, zuvor schon populärster Sport auf den Färöern, erlebte einen Boom – für färingische Verhältnisse.

Die Fußballer, auch die Nationalspieler, sind daran gewöhnt, dass ihnen beim Training nur ein paar Schafe zuschauen. Sie haben auch keine gesponserten Limousinen, sondern bilden Fahrgemeinschaften. Ein paar kommen im Fiesta, ein paar im Astra, „und ihre Fußballschuhe tragen sie in Jutebeuteln unterm Arm“, schrieb die FAZ. Es seien lauter sympathische, fröhliche Burschen mit „großen Herzen“, sagte ihr früherer dänischer Trainer Henrik Larsen einmal. Es ist kein Wunder, dass sie fröhlich sind. „Für die Färöer zu spielen, ist wirklich ein netter Job: Man kann nur gewinnen“, so Torwart Knudsen.

„Für unsere Leute sind wir die Helden“, erzählte John Petersen, der Doppeltorschütze beim 2:2 gegen die Schotten. „Unsere Kinder tragen Trikots mit unseren Namen drauf, und die muss ich dann unterschreiben. Ich verschenke aber in der Schule keine Trikots mehr. Das habe ich einmal gemacht, und da wollten gleich alle 600 Schüler welche haben. Und die Trikots, die ich von Gegnern nach dem Spiel kriege, die behalte ich sowieso für mich.“

Die Färinger fühlen sich als große Familie. Man hält zusammen, Verbrechen gibt es kaum. In den Gefängnissen sitzen fast nur Betrunkene. „Wer nicht nach Hause findet“, heißt es, „übernachtet im Polizeipräsidium.“

„Wenn du ins Ausland gehst“, sagte Hjalgrím Elttør, ein Fußballer, „dann fühlst du dich ziemlich allein.“ Außerdem sei es zu Anfang merkwürdig, immer auf richtigem Gras zu spielen. „Manchmal dachte ich: Du läufst wie eine Kuh.“

Viele, die im Ausland spielten, seien schnell wiedergekommen, erklärte John Petersen. „Vielleicht sind wir Färinger einfach sehr heimatverbunden.“ Petersen sagte, er kenne wohl alle 49.000 Menschen, die auf den Färöern leben. Das ist schön, aber auch problematisch – wie in einem Dorf in Deutschland kontrolliert man sich gegenseitig. „Ich musste immer vorsichtig sein, was ich wann mache, ich war ja Vorbild, besonders die Jugendlichen schauten zu mir auf. Ich habe es schon erlebt, dass ich abends in der Kneipe zwei Bier getrunken habe, und am nächsten Tag sagten die Leute: Der Petersen war besoffen.“

Wenigstens berichtet die größte Zeitung – sie heißt Sosialurin – nicht über solche Geschichten. „Die Zeitung schreibt nie über unser Privatleben“, sagte Petersen in einem Interview. „Die Menschen hier mögen solche Geschichten auch gar nicht lesen. Außerdem kennt die Reporter auch jeder; wenn die dummes Zeug schreiben, kriegen die selbst Ärger. Abgesehen davon wüssten es eh alle am nächsten Tag, wenn ich mal betrunken wäre.“

Petersen passierte das jedes Jahr, dass „ich mal bei einem großen Fest wie einer Hochzeitsfeier einen über den Durst trinke. Wenn ich zwei Wochen später bei einem Ligaspiel nicht gut war, schimpften die Leute über mich.“ Auch auf den Färöern gebe es Menschen, die eifersüchtig auf den Erfolg der Fußballer seien, und manche würden sogar „böse Gerüchte über Spieler gegnerischer Klubs streuen, um die Spieler zu verunsichern“. So geht es nicht nur Fußballern. So geht es auch Politikern und allen, die irgendwie herausstechen aus der Masse. Man kennt das ja.

Und dann gibt es noch die Probleme, die sehr engstirnige Färinger machen: Sie grenzen Homosexuelle aus. In Tórshavn wurde 2006 ein junger Homosexueller verprügelt, und danach haben ihn die Täter auch noch übel beschimpft. Der junge Mann musste in einer psychiatrischen Klinik behandelt werden, schrieb die dänische Zeitung Politiken. Kaum hatte sich die Tat in der Stadt herumgesprochen, sei es zu einer Art verbalen Treibjagd auf Homosexuelle gekommen: Schwule und Lesben seien schikaniert worden, derbe Verwünschungen seien gegen sie gerichtet worden, Morddrohungen gar. Der sozialdemokratische Regierungschef Jóannes Eidesgaard sprach von „mittelalterlichen Zuständen“. Es müsse eine permanente öffentliche Debatte über die Diskriminierung von Homosexuellen geführt werden, sagte er der Süddeutschen Zeitung. „Ich sehe keinen anderen Weg, die Stimmung zu verändern.“

Premier Eidesgaard war im Dezember 2005 mit einer Verfassungsänderung, die Homosexuelle schützen sollte, im Parlament gescheitert. Er wollte, dass der Antidiskriminierungsparagraf 266b auf Lesben und Schwule ausgeweitet werden sollte. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte dagegen, viele gaben religiöse Gründe an. Die Gegner hatten 58 Prozent der Bevölkerung hinter sich. Manche Homosexuelle zogen ihre Konsequenzen: Sie verließen die Färöer.

Fast 90 Prozent der Färinger sind evangelisch-lutherischen Glaubens. Viele sind angeblich sehr fromm, und bisweilen sind es ausgerechnet Priester, welche die Vorurteile über Lesben und Schwule zusätzlich befeuern. Im Dezember 2005 rückte der Priester Mogens Tilsted Christensen in einem Leserbrief Homosexuelle in die Nähe von Vergewaltigern und Kinderschändern und forderte, dass Homosexuelle auf den Färöern nicht zu Lehrern oder Pädagogen ausgebildet werden dürfen. Er wurde von den Mitgliedern einer Rockband verklagt.

Die Gegner einer Gesetzesänderung argumentierten im Dezember 2005 damit, dass sie „direkt gegen die Hauptregeln der Bibel gehe, auf denen die färingische Gesellschaft aufgebaut“ sei. Zudem könnten Zugeständnisse an die Homosexuellen zum nächsten Schritt führen, den man unmöglich gutheißen könne: zur Registrierung von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften.

Das Mutterland Dänemark erlaubte die eheähnliche Gemeinschaft zwischen Homosexuellen bereits im Jahr 1989, als erstes Land der Erde – und ein Jahr, bevor sich die Färöer auf die Weltkarte schossen.

Als die Färöer am 12. September 1990 Österreich 1:0 besiegten, saß in Moskau ein Mann vor dem Radio. Ivan Moskalenko hörte die Nachrichten auf BBC World Service, die Meldung des Ergebnisses aus Schweden veränderte sein Leben. Er fing an, sich für diese Inseln im Atlantik zu interessieren, und begann sogar, die Sprache zu lernen. Eines Tages war Moskalenko auf die Inseln gekommen – als Journalist für einen Moskauer Radiosender. Er sollte über das Länderspiel zwischen den Färöern und Russland berichten. Und er blieb. Heute heißt er Ivan Eginsson, besitzt die färingische Staatsbürgerschaft und ist einer von 40 Auswärtigen, die Färingisch sprechen. Er hat als Briefträger in Tórshavn gearbeitet, als Verwalter einer Frachtgesellschaft – und als Pressesprecher des Fußballverbandes. „Ich war in vielen Ländern der Erde“, sagte er in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel. „Aber keines ist wie die Färöer.“ Gerade an Tagen, an denen es von unten regne, sei es so unbeschreiblich. „Das ist eine ungewöhnliche Art von Fußball“, sagte er. „Es ist … romantisch.“