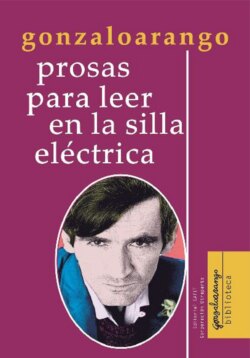

Читать книгу Prosas para leer en la silla eléctrica - Gonzalo Arango - Страница 7

Prólogo a esta edición

ОглавлениеAntes de sentarme a escribir este prólogo para una nueva edición de Prosas para leer en la silla eléctrica, llamé a mis dioses interiores para que me ayudaran a ser justo por sobre las exigencias a veces impertinentes del amor, que en ocasiones siente la necesidad de trampear para aumentar el precio de sus tesoros, cayendo por desgracia en la deplorable adulación. Yo no quisiera falsificar a mi amigo, antes de ahogarlo bajo el peso de agasajos gratuitos y con la baba de unos inútiles halagos.

Gonzalo Arango fue el mejor amigo que tuve. El que más me quiso. Y el que más quiero. Porque nos parecíamos mucho, aunque no fuéramos muy conscientes de la similitud. Tanto nos asemejábamos que, siendo tan distintos en el aspecto general, en la presencia, en el cascarón de mostrar, había un montón de gente que sin embargo nos preguntaba si éramos hermanos. A lo cual respondíamos al unísono que sí. En serio y en broma. Al alma del mundo de la cual todos somos un fragmento, un fotón en el formidable holograma, no le importa a qué clase de rostro se asoma. La única fraternidad es la del espíritu. La que va más allá de la estructura de los huesos y de los vínculos de la sangre.

Supe, porque me lo dijeron sus mujeres, que son las que más saben de nosotros, que mi trabajo lo intrigaba con sus rarezas, y el modo de manejar mi destino, con el estoicismo aprendido en el seminario de Yarumal, y en la indigencia del adolescente errante que me tocó sobrellevar. Sé que puso mucha fe en mí, y es obvio que le inspiraba confianza, porque en las charlas, y en las numerosas cartas que me escribió, con frecuencia me confesaba sus dudas de sí mismo, la conciencia de sus fracasos, con el fin de que le ayudara a desenredarlos. Yo consideré sus confidencias como un privilegio. Con un sentimiento muy cerca del orgullo. Otro tanto hacía yo con él. Más de una vez lo convertí en paño de lágrimas en las cuestas más agrias de mi andar por la vida.

Yo no necesitaba del recurso de la fe para quererlo y admirarlo como escritor inteligente y conocedor de los recursos del oficio, como agitador malicioso de las ideas en que creía y como persona. No conocí a nadie más generoso, más compasivo ni más tierno, sobre todo con los más vulnerables. Entre sus amigos predilectos contaban los ordeñadores de las fincas de su parentela, vendedoras de arepas de orilla de carretera, pescadores de San Andrés, panaderos de Mitú, madereros de Buenaventura, ingenuos y sabios en secretos de culebras y en el arte de manejar a las mujeres.

La generosidad de Gonzalo Arango era de las raras que se prodigan con lo que saben que les hará falta. Como quien dice, siguiendo el modismo, era capaz de quitarse el pan de la boca para remediar el hambre de otro. Alguien lo vio una vez entregando el cheque de sus honorarios de la revista Cromos a un obrero de la empresa en apuros. Y también era dadivoso con una clase de magnanimidad muy escasa en este mundo y sobre todo entre los escritores en particular y entre los artistas en general: no le costaba reconocer el genio de los otros y estimularlo con su aliento y proclamarlo si tocaba. Le gustaba descubrir el talento ajeno y lo alegraba la buena suerte de los demás, que disfrutaba como si fuera propia.

Eso le crio una fama de santo que merece y desmerece según se considere. Un gringo que apenas lo conoció de oídas, y no creía en metafísicas ni en nada que no se pudiera tasar en peniques, reconoció un día que cuando se le cerraban los caminos le rezaba al Profeta, como algunos lo llamaban por cariño, a ver si lo sacaba del hoyo. Un camarada, amante del brillo social y el ruido baladí y el sonido de los cascabeles de los bufones, a su muerte se empeñó en emprender una cruzada para su canonización. Yo le dije mi opinión. Gonzalo no necesitaba sartas de mentiras y abalorios de altares ni consagraciones. Yo lo quería con todos sus defectos. Creo que le lucían. Quién sabe si los defectos son lo que salva a la humanidad de la banalidad de lo soso.

También era arrogante para reclamar sus derechos y rencoroso con sus detractores, que tomaba no con el egoísmo de quien cree en enemigos personales, sino con el desapego de quien reconoce unos adversarios de los valores que defendía con esfuerzo –la amistad, la justicia, el amor por la vida y esas cosas–, entregado a la escritura, gastándose detrás de la trinchera de su máquina de escribir Olivetti que le regaló una novia gringa. Estaba convencido del poder de las palabras para cambiar el mundo, de que cumplía una misión con cada golpe de tecla. A veces, cuando no le alcanzaba la lengua de doble filo en la intimidad de los amigos para hacerse valer ante sus contrincantes, desahogaba el rencor con aire satánico, vaciándose en panfletos letales. Fue un maestro de sangre fría del vituperio.

Fernando González confesó muy bellamente una vez, desde su retiro de sesentón, en el noble ostracismo de Otraparte, que cuando se había encontrado con el joven Gonzalo Arango la primera vez, fue como si se hubiera visto a sí mismo caminando hacia sí mismo. En los dos imperaba la misma contradicción: el místico filósofo que trata de tomar serenamente la vida como quien asiste a un espectáculo arcano, acaba siempre por perder los estribos. Ese carácter les permitió el lujo miserable de escribir con la ponzoña diatribas ejemplares en la historia del panfleto en Colombia. Las de Gonzalo contra Jorge Zalamea, cuando tuvo el desparpajo de acusarlo de colaborar con la policía secreta y de recibir sueldo de la embajada norteamericana para confundir a la juventud, espantan peor que la calumnia de ese pavo real de los corrales bogotanos de la cultura oficializada. La que dedicó González a Eduardo Santos, aparecida en Cartas a Estanislao, no es inferior en la agudeza y la calidad de los venenos. Gonzalo Arango me mandó una vez una carta a propósito de un incidente sin importancia colectiva en un club de dentistas de Medellín, según me acuerdo, donde convierte a Manuel Mejía Vallejo en ropa de trabajo. Con una diferencia. En la del nadaísta gonzaloarango, que así se firmaba todavía, hay más ironía que sarcasmo. Más piedad que odio. Y hasta podría pasar por una manifestación cifrada de cariño. La de Fernando González a Eduardo Santos está exenta de todo asomo de piedad.

Gonzalo Arango no merece un lugar en los altares del catolicismo junto a tantos grandes asesinos como Domingo de Guzmán o Simón de Monfort, su secretario, homicidas de Dios. Era mejor persona. Un hombre pacífico y hasta tímido. Al extremo que una vez ante la agresión de un energúmeno solo dijo limpiándose la sangre: pobre tipo, no nos comprende. Pero puede ser un falso recuerdo. Pues no era cobarde. Sabía ser leal con sus amigos, aun con las causas perdidas que tanto le gustaron. Su crónica sobre las matanzas de guahibos, que tituló “Planas: crimen sin castigo”, es un ejemplo del valor periodístico, de coraje en un país peligroso.

Gonzalo Arango perteneció tanto como Fernando González a la especie de los escritores que piensan que la literatura debe ser útil, en el sentido de proteger el derecho de todos a vivir en un mundo mejor, más inocente y amoroso. No es extraño que figuren en el canon de la literatura nacional como unas rarezas, que sus obras permanezcan ignoradas por los catálogos de las editoriales comerciales, ni que muchos, de apariencia sensata y hasta con fama de inteligentes, sigan pensando que como Fernando González no pasa de ser un loquito de aldea como Cosiaca, como dijo un poeta bogotano de cuyo nombre no quiero acordarme, Gonzalo Arango es apenas el fundador de la desgracia nacional del nadaísmo. Pero ya vendrá el día y sonará la hora, si hay justicia en la historia, cuando el nadaísmo deje de ser visto como la empresa comercial de un ávido avivato ayudado por una capilla de monaguillos como aventuró Alberto Aguirre, o una revuelta inane alzada en Medellín por una banda de muchachos de la clase media media, residentes del centro, que no vivieron las dichas de la vida del barrio popular, ni el campo más que como un lugar de veraneo, lo cual les dio el carácter que distingue a casi todos los nadaístas fundadores. Algún día sería bueno explicar de qué modo el nadaísmo fue la primera generación de escritores colombianos nacidos en la ciudad industrial del incipiente capitalismo criollo, y cómo los nadaístas intentaron poetizar la vida urbana, los automóviles alemanes, los semáforos a cambio de las flores, los cigarrillos norteamericanos y las cuchillas de afeitar de Chicago que reemplazaron las viejas barberas, y de qué manera se frustró la experiencia, con visos de aventura estética, avasallada por las labias seductoras de los últimos grandes maestros del regionalismo equinoccial y por el famoso boom, que puso de moda a Latinoamérica en Europa en los años sesenta, como antes habían hecho Carlos Gardel y los bombachos de la orquesta de Francisco Canaro y las piñas artificiales de los sombreros de Carmen Miranda.

Algunos le conceden a Gonzalo Arango el único honor de haber sido bondadoso. Uno dijo que si no era un gran poeta, era un poema, macarrónicamente. Pero también fue un artista de la palabra extraordinariamente eficaz, un poeta de un puñado de poemas rotundos, hermosos y significativos, escritos para agradecer y maldecir sus amores, y dedicados a veces a la aparición de los nadaístas en los bares de la cocacolería antioqueña, y a su desastrada gabardina bohemia con manchas de semen y vino y como el “Poema ser” de los comienzos del movimiento. Poemas que abrieron caminos nuevos, inéditos, a una poesía afincada en la realidad, que superara la retórica sentimental y huera del pasado, en una nación dominada por los clérigos y anquilosada en el embeleso por los sonetos de repostería, espolvoreados con ripio de Darío.

González y Gonzalo son, a pesar de todo, escritores que se reeditan constantemente. Aunque sea patrocinados por las universidades, ya que las editoriales comerciales los mantienen al margen. Los dos gozan de un culto merecido entre los jóvenes, lo cual es mucho mejor que los altares tóxicos del Vaticano y que figurar en la lista de los best sellers de los divertimentos de temporada. Es como si los muchachos colombianos necesitaran, antes de comenzar a apropiarse de sí mismos y transitar los caminos de su existencia personal, los vitriolos, las esencias purificadoras y el humor que salva todo, de estos dos espíritus hermanos, con quienes me siento misteriosamente emparentado por el amor y por una identidad secreta: la de la fe en que estamos perdidos en un mundo absurdo e intrincado y condenados sin remedio a buscarle un sentido a la marcha hacia ninguna parte.

El primer libro de Gonzalo Arango fue un drama, HK 111, que publicó la imprenta del departamento de Antioquia, dirigida por Mejía Vallejo, quien perdió el cargo por la osadía de ponerla al servicio del drama existencialista. Después publicó otras obras de teatro, Los ratones van al infierno y La consagración de la nada. La primera antología del nadaísmo es de 1963. En Prosas para leer en la silla eléctrica, de 1966, aparecen algunos de sus textos más celebrados, la “Elegía a Desquite”, el dedicado a Medellín, la novia innominada y un policía, y una evocación de Jesús el Galileo que anuncia Providencia, penúltima etapa de su tránsito, cuando cansado de la cruz del nadaísmo ganada por el comején, recurrió a un cristianismo de pacotilla de corte anglicano inspirado en su última novia. Del cual, además, estaba por evadirse, como prueba su póstumo Fuego en el altar, donde retoma el desasosiego. Pero entonces fue cuando tropezó con un camión en contravía, cargado, según me dijeron, con atados de cebollas de Tota.

En estas Prosas Gonzalo Arango profetiza el resto de su vida, su experiencia todavía por revelar, anticipa la evolución de un hombre que conoció el menosprecio y el fracaso en la lucha, y que sigue siendo tan querido, a ya no sé cuántos años de su ausencia, por todos los que gozamos la gloria de tratarlo y lo seguimos releyendo, siempre con más cariño, como a ese muchacho legendario que al final de la representación de su drama nos descubrió el secreto, quitándose el pellejo del lobo de utilería: era una oveja disfrazada. Una oveja, no un santo para sacar en carnavales, con panderetas y lábaros de cartón, o solo un gran poeta de la palabra y de la vida, que es mucho más y mucho menos que eso.

Y ahora, tan solo espero que mis dioses internos me hayan escuchado y me hayan evitado la vergüenza de ser injusto con una persona que quiero tanto.

Eduardo Escobar San Francisco (Cundinamarca), septiembre de 2020