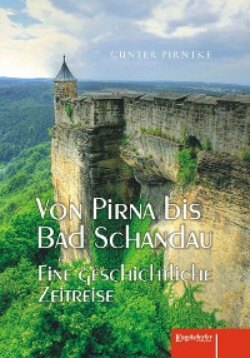

Читать книгу Von Pirna bis Bad Schandau - Gunter Pirntke - Страница 7

Geschichte der Menschen

ОглавлениеWenn wir von der Geschichte des Elbsandsteingebirges sprechen, verbindet sich das bei vielen vor allem mit den Felsenburgen oder der mittelalterlichen Kolonisation. Weitaus geringer aber und weniger bekannt, sind dagegen die Spuren von Menschen, die vor Tausenden von Jahren hier durchzogen, sich kürzer oder länger aufhielten, siedelten oder lebten. Das zerklüftete Felsengewirr belebt die Phantasie mit Geheimnissen.

Die Felsenwelt der heutigen Böhmisch-Sächsischen Schweiz haben schon in der Mittelsteinzeit (Mesolithikum) vor annähern achttausend Jahren kleine Gruppen von Jägern und Sammlern bewohnt. Es wird angenommen, dass ihre Lebensweise ähnlich war wie bei den Waldindianern Nordamerikas vor der Ankunft der Europäer. Ihre Werkzeuge und Waffen bestanden aus Holz, Knochen, Feuerstein oder Quarzitgestein. Es waren kleine Gruppen von Menschen, die in dieser Fels- und Waldwildnis gejagt haben und sich unter den Felsüberhängen Rastplätze errichteten. Die Funde aus dieser Zeit wie Knochensplitter, Feuersteinabschläge und verkohlten Holzreste sind zwar geringfügig, aber sie können für die Forscher bemerkenswerte Erkenntnisse bringen.

Auch von den ersten Landwirten wurden die Felsüberhänge der niedrigeren Lagen als Unterschlupf genutzt. Rund fünftausend Jahren sind die ältesten Funde im Elbsandsteingebirge alt. Als erstes wurde durch die jungsteinzeitlichen Landwirte das Landschaftsbild geändert. Auf abgeholzten Flächen legten sie Felder und Weideplätze an.

Anfänglich benutzten sie noch steinerne Werkzeuge und Waffen, später lernten sie Kupfer, Bronze und Eisen zu verarbeiten und erzeugten bereits Tongefäße.

Vor ca. 1000 Jahren dann war die Sächsisch-Böhmische Schweiz als Grenzgebiet dreier slawischer Gaue in Erscheinung getreten. Der Gau Nisane (ostelbisch von Dresden bis Pirna), der Gau Milzane (heutige Oberlausitz) und im Süden der Gau Dacine prägten die damalige politische und ökonomische Landschaft.

Seit dem 7. Jahrhundert u. Z. drangen Slawen (Sorben-Wenden) in das unwirtliche Waldgebirge ein. Ihre Zahl mag bescheiden gewesen sein. An sie erinnern noch verschiedene Orts- und Flur-, Berg- und Flussnamen; z. B. Kirnitzsch, Sebnitz, Pplenz, Wesenitz, Biela, Müglitz; Rathen, Wehlen, lähmen, Pirna, Olsen, – Weißig, Gohrisch, Postelwitz, Schmilka, Prossen, Wendischfähre, Wendische Aue (in Flur Heeselicht) und Wendisch-Heinersdorf, Wünschendorf („das Windische dorf“) usw. Auch in der Volkssprache der Sächsischen Schweiz sind manche wendische Reste erhalten geblieben. Die hauptsächlichste Nahrungsquelle der hier ansässigen Slawen dürfte der Fischfang und daneben die Zeidelweide (Waldbienenpflege) gewesen sein; Ackerbau und Viehzucht scheinen nur bescheidenen Umfang gehabt zu haben. Außerdem deuten Namen wie Lohnten (altslawisch lomu „Steinbruch“) und Kleppisch (slawisch klepafi „Hammer“) auf alte industrielle Tätigkeit. Man vergleiche auch Orts- und Flurnamen, wie Brausnitz, Bahra, Oatza. Die deutsche Kolonisation setzt hier frühestens im 12. Jahrhundert ein; ihren Höhepunkt erreicht sie offenbar erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Ob zuerst Wiprecht v. Groitzsch deutsche Siedler nach dem Meißner Hochland gerufen hat, da ihm Judith (gestorben 1109), die Tochter des Bohmenherzogs, späteren Königs Wratislaus, die beiden Gaue Milsca (Budessin) und Nisani, zu denen der größte Teil der Sächsischen Schweiz gehörte, als Mitgift zugebracht hatte, muss noch dahingestellt bleiben. Auf dem linken Elbufer begegnet uns schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts der Johanniterorden, seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts die böhmisch-mährische Ordensbailei der Herren vom Deutschen Hause. Vermutlich sind beide geistliche Ritterorden die Leiter der deutschen Kolonisation in dieser Gegend gewesen. Untergegangene Ortschaften (Erdmannsdorf, Nebelsehitz, vielleicht auch Stolzenhain, Reichenau und Altkunnersdorf) und Dörfer mit wohl verkümmerten Ansätzen zu städtischer Entwicklung (Krippen, Rosenthal, Struppen, Schöna, Reinhardtsdorf) scheinen aber darauf hinzudeuten, dass dem Deutschen Orden (besonders nach der Niederlage bei Tannenberg 1410) Kraft und Neigung fehlten, hier weiterzubauen.

Abb. 3: Darstellung der Schlacht bei Tannenberg in der Berner Chronik von Diebold Schilling dem Älteren um 1483

Ob und in welchem Umfange die Burggrafen v. Dohna in ihrem Gebiete zwischen Gottleuba und Lockwitz an der deutschen Kolonisation beteiligt waren, liegt noch ganz im Dunklen. Auf dem rechten Elbufer darf die Herbeiführung deutscher Siedler im 13. Jahrhundert, wenn sie nicht durch die böhmischen Könige unmittelbar erfolgte, vielleicht den Herren v. Michelsberg, die mit dem um die Einführung deutscher Kultur in Böhmen so außerordentlich verdienten Herrengeschlechte der Markwarte verwandt waren, zugeschrieben werden. Wahrscheinlich hat die im Besitz des Hauptteils der Sächsischen Schweiz östlich der Elbe nachweisbare Familie der Birken v. d. Duba dieses Gebiet erst von den Michelsbergen erworben; letztere besaßen noch bis 1406 die Herrschaft Rathen. Namentlich aus sprachlichen Gründen ist als Heimat der deutschen Kolonisten in unserem Gebiete das Frankenland (die Bamberger und Würzburger Gegend) anzusehen. Die Mundart der Sächsischen Schweiz auf dem linken Elbufer zeigt Anklänge an das Osterzgebirgische; vielleicht sind hier Franken und Thüringer gemischt angesiedelt worden. In der Hauptsache verdankt die Sächsische Schweiz ihre deutsche Kultur dem Pfluge.

Als im 13.Jahrhundert die deutsche Besiedelung begann, kam es zur systematischen Rückdrängung des böhmischen Einflusses und zahlreichen lokalen kriegerischen Auseinandersetzungen um die strategisch wichtigen Festungsanlagen, die in erster Linie der Grenzsicherung und der Sicherung der Verkehrswege diente. Aufgrund fehlender Zentralgewalt wurde diese „Schutzfunktion“ durch die ansässigen Rittergeschlechter wahrgenommen. Durch eine fortschreitende Zergliederung der Einflussbereiche aufgrund Erbteilung, war das wirtschaftliche Gleichgewicht in der Region nicht mehr gegeben. Zahlreiche Trutzanlagen verkamen zu Raubritterburgen. Erst die Machtübernahme zahlreicher Burgen durch die Wettiner Mitte des 16. Jahrhunderts machten diesem Treiben ein Ende.

Auch in späteren Zeiten dienten die Felsüberhänge nicht nur als Unterschlupf vor der Witterung, sondern auch vor Feinden. Wir werden noch darauf kommen. Die Menschen im Mittelalter hinterließen uns größere „schmutzige“ Schichten mit Knochensplittern, teilweise auch mit Keramikscherben. Durch die Gesetze der Natur ist die letzte neuzeitliche Schicht auch die stärkste. Sie durchdringt und zerstört die unteren älteren Schichten.