Читать книгу Von Pirna bis Bad Schandau - Gunter Pirntke - Страница 9

Der Schwindel vom Elbsandsteingebirge

ОглавлениеFassen wir unser erstes Kapitel zusammen und klären gleich die Frage, ob die Bezeichnung Elbsandsteingebirge ein Schwindel ist. Es mag wie ein Gebirge erscheinen. In Wirklichkeit handelt es sich, wie wir nun wissen, um den Grund eines Kreidemeeres.

In der Kreidezeit vor 135 bis 65 Mio. Jahren wurden die wesentlichen Grundlagen für das heutige Erscheinungsbild der Sandsteinablagerung der Sächsischen Schweiz geschaffen. Zu Beginn der Oberkreide vor 95 Mio. Jahren begann sich die nahezu ebene Landoberfläche aus Erzgebirgsgneisen, Elbtalschiefer und dem Südlichen Lausitzer Granitmassiv in Richtung Nordost zu senken. Dadurch konnte das Kreidemeer vordringen und sich ausdehnen. Während der mittleren Oberkreide bestand eine Meeresverbindung zwischen dem Böhmischen und dem Nordwestdeutschen Kreidemeer, im Umfeld der Sächsischen Schweiz begrenzt vom Festland des Erzgebirgskristallins im Südwesten und im Nordosten von der Lausitzer Granitinsel. Die Sandablagerung auf dem Boden des Kreidemeeres dauerte etwa 8 Mio. Jahre – eine Zeit, während der sich die Elbzone weiter senkte. Dabei wurden Sandsteinmächtigkeiten gebietsweise von heute mindestens 600 m erreicht. Allgemein einsetzende Hebungsvorgänge in der Oberkreide drängten das Meer zurück, wodurch die Ablagerung der Sedimente, also von Schottern, Sand und Schlamm zum Erliegen kam. Eine weite ungegliederte Sandsteintafel blieb zurück.

Im Tertiär (als Tertiär bezeichnet man informell den geologischen Zeitabschnitt der Erdneuzeit vor Beginn des Quartärs – Das Quartär ist der jüngste Zeitabschnitt der Erdgeschichte einschließlich der „Jetztzeit“-). Das Tertiär begann vor 65 Millionen Jahren (Ende der Kreidezeit) und dauerte bis zum Beginn der Klimaveränderung vor rund 2,6 Millionen Jahren, in deren Folge das Eiszeitalter im Quartär einen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten brachte. Das Klima auf der Erde war im Tertiär wesentlich wärmer als heute. Nach dem Massenaussterben der großen Saurier und vieler anderer Tierarten am Ende der Kreidezeit entwickelte sich hauptsächlich im Tertiär die Tier- und Pflanzenwelt, wie wir sie heute kennen. Klüfte und Brüche unterteilten das Gesteinspaket in Quader. Im Nordosten schob sich die Granitdecke des heutigen Lausitzer Berglands über den Sandstein, im Süden hob sich die Erzgebirgsscholle und stellte sich schräg. Die Flüsse bekamen dadurch ein viel größeres Gefälle und schufen Durchbruchstäler und die tiefen Schluchten an den Bruchstellen und senkrechten Spalten der einzigen Sandsteinplatte. An den Bruchstellen quollen zum Teil Basaltische Magmen hervor und bildeten Vulkankegel. Dieser Prozess wurde zum Ende der Eiszeit beschleunigt, denn das Abschmelzen des Eises führte zu einer stärkeren Wasserführung der Flüsse, insbesondere der Elbe. Diese grub sich insgesamt ca. 300 m in den Sandsteinsockel ein, Schluchten und Klammtäler, wie die Kirnitzschklam, entstanden.

Über Jahrmillionen wurde also diese Schichttafel stark zerklüftet. Die Elbe und ihre Nebenflüsse fraßen sich ein und „räumten“ sie aus. Es entstand eine bizarre Ruinenlandschaft aus Quadersandstein, die ganz allmählich weiter zu Sand zerfällt. Kegelförmige Basaltberge und angrenzende Hanglagen aus Granit ergänzen das Landschaftsbild.

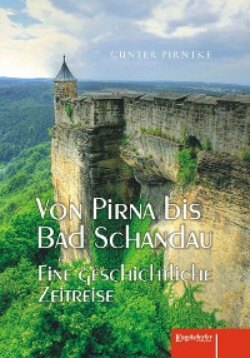

Abb. 6: Sandstein-Felsbrücke Prebischtor

Diese Landschaft geht von eigenartigen Funktionen aus: Im Gegensatz zur Klimaabfolge eines richtigen Gebirges herrscht im Sommer in den Gründen und Schluchten ein feuchtkühles Kellerklima. In den höheren Lagen, auf den Felsriffen, ist es dagegen warm und trocken. Deshalb steht auch die Verbreitung der Pflanzen- und Tierarten praktisch auf dem Kopf: Gebirgsbewohner siedeln im Keller und Flachländer haben die Gipfel erobert. Wie sonst nur im Hochgebirge, markieren auf den Felsriffen geringwüchsige Kiefern, die an Bonsai erinnern, die Kampfzone zwischen Wald und Fels.

Eine typische Erscheinung im Elbsandstein ist die Wasserarmut. Die Schwammwirkung des porösen Steins lässt Fließgewässer schnell versickern. Die Bezeichnung „Dürre Bäche“ weist darauf hin.

Elbsandstein, das Material für die zerstörenden und zugleich formenden Kräfte der Natur, ist trotz seiner einfachen Zusammensetzung vielgestaltig und wandelbar. Die Farbe des Quarzsandsteines ist grauweiß bis gelblich. Im Süden des Gebietes ist er grob-, im Norden feinkörnig. Das hat großen Einfluss auf die Form der Felsen.

Die Quarzkörner werden durch verschiedenste Bindemittel zusammengehalten. Werden diese herausgelöst, entstehen beeindruckende Formen.

Sie reichen von bizarren Eisenröhren bis hin zu Felswänden volle Wabenstrukturen.

Aber nun soll unsere geschichtliche Zeitreise den ersten Ort passieren.