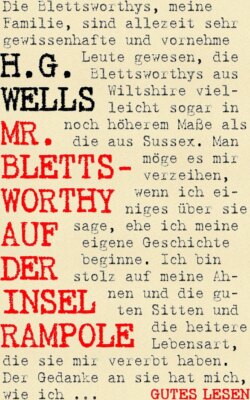

Читать книгу Mr. Blettsworthy auf der Insel Rampole - H. G. Wells - Страница 6

2

Der gütige, weitherzige geistliche Herr

ОглавлениеMit meiner Niederlassung in Harrow Hoeward hob, so glaube ich, mein Leben erst richtig an. Von den vorhergehenden Jahren bewahrt mein Gedächtnis nur flüchtige Bilder und Bruchstücke; vom Tage meiner Ankunft aber in jenem so traulichen Heim gelangt meine Erinnerung zu einer Kontinuität. Ich könnte, so scheint mir, vom Haus des Rektors und ganz gewiß vom Garten Karten in genauem Größenverhältnis zeichnen, ich vermag mir den ganz bestimmten dumpfigen Geruch des Brunnens im Hofe jenseits des Hintergebäudes in Erinnerung zu rufen und sehe die neun Ringelblumen, die in gleichen Abständen voneinander vor der grauen Steinmauer standen, deutlich vor mir. Jahr für Jahr ersetzte sie Blackwell, der alte Gärtner, durch neue. Ich könnte eine Chronik der Katzen schreiben und darin den Charakter jeder einzelnen schildern. Hinter der Pferdekoppel lag ein Graben, und dahinter der steile offene Hügel, der sich zum Himmel erhob. Ich pflegte sowohl an schneeigen Wintertagen wie auch im heißen Sommer auf einem Brett den Hügel hinunterzurutschen, denn das trockene Gras des Sommers war noch schlüpfriger als Eis. Vor dem Pfarrhaus befanden sich ein sauberer Rasenplatz und eine Taxushecke, zu unserer Linken die Häuser der Pferdehändler, dann bei der Straßenbiegung das Postamt und der Gemischtwarenhändler. Auf der anderen Seite grenzten wir an Kirche und Kirchhof.

Mein Onkel nahm mich als ein noch unbestimmtes und bildsames Geschöpf bei sich auf, aus dem alles mögliche hätte werden können. In seinem Hause aber wurde ich unvermeidlich der Blettsworthy, der ich heute bin.

Vom ersten Augenblick unserer Bekanntschaft an war er für mich das wirklichste und beruhigendste Wesen der Welt. Ihn nur zu sehen, war, als ob man an einem hellen Morgen erwachte. Bis zu seinem Erscheinen war alles in meinem Leben verschwommen, bedrohlich und noch ohne Überzeugungskraft gewesen; ich hatte das Gefühl, daß ich mich nicht richtig verhielt, unsicher war, daß ich von schattenhaften und doch zerstörenden Mächten umgeben war und von Triebkräften gelenkt wurde, die ebenso unheilvoll werden konnten, wie sie unkontrollierbar waren. Hinter dem Alltagsleben tobte ein Wirbelsturm. Ich hatte schon in der Kindheit das Gefühl, als ob der Tagtraum, in dem ich lebte, sich jederzeit in böses Alpdrücken verwandeln könnte, trotz des stoischen Widerstandes, den ich ihm entgegensetzte; diese Gefahr war für viele Jahre gebannt. »Alles rings um dich scheint ein wenig in Unordnung geraten«, sagte mein Onkel im Cheltenhamer Wohnzimmer zu mir, »in Wirklichkeit aber, und grundsätzlich, ist alles in bester Ordnung.«

Und solange er lebte, war entweder wirklich alles grundsätzlich in bester Ordnung, oder er vermochte durch einen besonderen Zauber seines Wesens alles in Ordnung scheinen zu lassen. Ich kann heute noch nicht sagen, wie es sich wirklich verhielt.

An meine Tante Dorcas habe ich keine so lebendige Erinnerung wie an meinen Onkel. Ich erinnere mich tatsächlich weniger deutlich an sie als an den alten Blackwell oder die Köchin. Das ist sonderbar, denn sie muß sich ziemlich viel mit mir beschäftigt haben. Aber sie war eine emsige, zurückhaltende Frau, die ihre Obliegenheiten mit solchem Nachdruck verrichtete, daß sie nicht so sehr als ihr Tun, sondern vielmehr als etwas Notwendiges im Gang des Weltalls erschienen. Ich glaube, sie hatte sich stets eigene Kinder gewünscht und mag betrübt gewesen sein, als ihr klar wurde, daß ihre Familie aus einem einzigen, halb fremden Neffen bestehen sollte, einem zweifelhaften, vom Forscherdrang besessenen Wesen, das über das Babyalter schon hinaus war und seinen begrenzten englischen Wortschatz durch dunkle portugiesische Brocken ergänzte. Eine gewisse geistige Fremdheit blieb wohl immer zwischen ihr und mir bestehen. Sie verriet niemals irgendwelchen Mangel an Zuneigung; sie erfüllte in jeder Weise ihre Pflicht mir gegenüber, doch ist es mir, wenn ich heute auf jene Tage zurückblicke, völlig klar, daß wir nicht wie Mutter und Sohn zueinander standen. Ihr eigentliches Innenleben hatte überhaupt nichts mit mir zu tun. Um so mehr wandte sich mein Herz meinem Onkel zu, der rings um sich Güte zu verbreiten schien, so wie eine Wiese bei gutem Wetter Duft verbreitet; in meiner kindlichen Vorstellung herrschte er nicht nur über das Haus, die Kirche und alle Seelen von Harrow Hoeward, sondern auch über das weite kahle Hügelland, ja sogar über den Sonnenschein. Es ist erstaunlich, in welchem Maße er meinen Vater aus meinem Gemüt verdrängt hat.

Meine Vorstellung von Gott ist noch heute mit ihm vermengt. In Madeira hatte ich viel von Dios gehört, wenn man ihn verfluchte oder beschwor, von einem subtropischen, leidenschaftlichen Dios, einem hitzigen und donnernden Gott. Doch erst als ich alt genug geworden war, um Vergleiche anzustellen, verband ich die beiden Gottheiten miteinander. In England nun zeigte sich mir Gott als der verbündete Schatten meines Onkels, ein lieber englischer Gentleman, ein alles beherrschender Super-Blettsworthy, ein Gott des Taues und der sonnigen Morgenfröste, hilfreich und ohne Groll, dessen besondere Feiertage Ostern, Weihnachten und das Erntedankfest waren. Er war der Gott einer Welt, die sich auf dem rechten Wege befand, ernst nur, um gleich wieder zu lächeln; selbst durch die feierliche Strenge des Karfreitags hindurch leuchtete die Versicherung meines Onkels, daß der junge Gentleman am Sonntag wohlbehalten und gesund zurückkehren werde. Eine ernste Zeit selbstverständlich, ein Anlaß zu tiefgründigen Betrachtungen, der uns aber auch die heißen Kreuzsemmeln bescherte.

Es gab Kreuze in der Kirche meines Onkels, aber kein Kruzifix, keine Dornenkrone, keine Nägel.

Mein Onkel schüttelte die Ärmel seines Chorrocks von seinen wohlgeformten Händen zurück, neigte sich über die Kanzel und sprach freundlich zu uns von der freundlichen Macht, die die Welt regiert, zwanzig Minuten höchstens, denn Gott darf den schwächeren Brüdern nicht langweilig werden. Er bedurfte zuweilen der Rechtfertigung, dieser Gott der Blettsworthys, sein Tun und Lassen mußte den Menschen erklärt werden, aber beileibe nicht auf langweilige Art. Mein Onkel sprach in seinen Predigten besonders gern vom Regenbogen, von der Arche und von dem Bunde Gottes mit den Menschen. Er war schrecklich anständig und ehrbar, dieser Gott, wie mein Onkel ihn schilderte, und Er und mein Onkel erweckten den Wunsch in mir, ebenfalls anständig und ehrbar zu sein. In einer Welt, in der es immerzu hieß: »ganz recht«, »alles in bester Ordnung« und »sehr wohl, Sir«. Ich lebte in dieser Welt und fühlte mich all die Jahre sicher. War es nichts weiter als ein Traum?

Das Böse lag fernab, die Hölle war vergessen. »So etwas tut man nicht«, sagte mein Onkel, und man tat es nicht. »Vorwärts, los«, sagte mein Onkel, und man machte sich ans Werk. »Nur immer gerecht sein«, sagte mein Onkel; »man darf nicht hart gegen die Leute sein. Geduld mit den Unbegabten! Wie können wir wissen, ob sich der Bursche nicht nach Kräften bemüht?« Selbst die Zigeuner, die durch das ruhige Hügelland zogen und mitunter meinem Onkel kraft seiner weltlichen Richtermacht über nebensächlichere Fragen des Betragens Rede stehen mußten, waren tiefgläubige Anglikaner; wenn sie auch gelegentlich eine Kleinigkeit entwendeten, so waren sie doch weder Räuber noch gewalttätig. Liebes England! Soll ich dich niemals mehr wiedersehen, wie ich dich in jenen unversehrten und glücklichen Tagen sah? Auch das Languedoc und die Provence sollen milde Landstriche sein, ebenso Sachsen; und es heißt, daß man in Skandinavien da und dort gesegnete Gebiete findet, die man ohne Vorbehalt liebt. Ich kenne diese Gegenden nicht. Mein Herz wendet sich immer wieder dem englischen Downland zu.

Mein Onkel schüttelte die Ärmel seines Chorrocks zurück, lehnte sich mit überzeugendem Lächeln über sein Kanzelpult und ließ alles so klar und milde erscheinen wie die englische Luft. Mir war immer wieder, als würde ich, wenn mir nur durchdringende Sehkraft gegeben wäre, hoch über dem blauen Äther noch einen so gütigen Vater erblicken, der seine glückliche Welt belehrt. Unter ihm saßen gleichsam in Kirchenbänken, das Antlitz zu ihm emporgerichtet, Fürsten, Herrscher und Machthaber, denen man allen die besten Absichten zuzugestehen hatte, solange es keinen sicheren Beweis für das Gegenteil gab. Die Königin Victoria, einfach, gut und weise, einem runden Laib Brot mit einer Krone darauf gleichend, nahm den höchsten Platz unter ihnen ein und war meinem Gefühl nach nicht so sehr eine Königin oder Kaiserin als vielmehr die Stellvertreterin Gottes auf Erden. An Sonntagen hatte sie den großen kaiserlichen Kirchenstuhl direkt unter Gottes Kanzel inne und lud Ihn ohne Zweifel zum Mittagessen ein. Sie pflegte dunkelhäutigen Potentaten, die sie meist besser kannten und höher achteten als Gott, ein Exemplar der autorisierten Ausgabe der englischen Bibel zu schenken und verwies sie allezeit großmütig an ihren Freund und Oberherrn. Sie schrieb ihm ganz gewiß sehr ernste Briefe, in denen sie ihre besonderen Wünsche unterstrich, just wie sie ja auch Lord Beaconsfield und dem Deutschen Kaiser mitteilte, was ihr feiner Instinkt, ein wenig belehrt durch Baron Stockmar, als nützlich für das Königreich, für Gottes Welt und für ihre Familienverbindungen erkannt hatte. Unter ihr bestand ein System hierarchischen Wohlwollens. Unser örtlicher Magnat war Sir Willoughby Denby, der für die Bewässerung subtropischer Landstriche, für den Anbau von Baumwolle, die in den Webereien von Manchester benötigt wurde, und für die Bedürfnisse der Menschheit im allgemeinen aufs trefflichste wirkte. Ein Mann von rötlicher Gesichtsfarbe und recht wohlbeleibt, pflegte er auf einem kräftigen kleinen Pferd durch das Dorf zu reiten. Mehr gegen Devizes zu, lagen die Besitztümer und die Einflußsphäre des Lord Penhartingdon, eines Bankiers und Archäologen, mütterlicherseits ein Blettsworthy. Von Downton bis Shaftesbury und nach der andern Seite hin bis Wincanton saßen Blettsworthys auf ihren Erbgütern.

In dieser wohlwollenden Welt, die der Gott meines Onkels und seine eigene Güte im Hochland von Wiltshire aufgebaut hatten, wuchs ich vom Kind zum Jüngling heran, und der dunkle Einschlag des mütterlichen Blutes in mir, eines zu Traurigkeit neigenden und doch abenteuerlichen Blutes, floß unbemerkt durch meine Adern. Vielleicht war ich für einen Blettsworthy ein wenig zu geschwätzig und sprachbegabt. Anfänglich hatte ich eine Gouvernante, eine Miss Duffield aus Boars Hill bei Oxford; sie war die Tochter eines Freundes meines Onkels, ein blondes junges Mädchen, das ihn innig verehrte und mich mit gutem Erfolg im Französischen und im Deutschen unterrichtete. Dann kam ich als Wochenpensionär in die ausgezeichnete Schule zu Imfield, für die Sir Willoughby Denby so viel getan hatte: Er hatte sie mit Gottes und des Kirchenverwaltungsrates Hilfe neu aufleben lassen und reich dotiert. Sie war außerordentlich modern für jene Tage: Wir hatten Zimmerhandwerkskurse, betrieben an Pflanzen und Froschlaich experimentelle Biologie und lernten babylonische und griechische Geschichte anstatt griechischer Grammatik. Mein Onkel gehörte dem dieser Schule vorstehenden Kollegium an und kam von Zeit zu Zeit, um uns einen Vortrag zu halten.

Er sprach etwa fünf bis zehn Minuten zu uns, sagte uns ohne vorherige Vorbereitung, was ihm bei unserem Anblick in den Sinn kam; er war dabei kaum bestrebt, uns Respekt vor irgendeiner höheren Macht einzuflößen, er wollte vielmehr unserer Jugend und erwartungsvollen Strebsamkeit ein aufmunterndes Wort sagen, das uns über Schwierigkeiten hinweghelfen sollte.

»Zivilisation«, pflegte er zu uns zu sagen. »Werdet hier tüchtig und kräftig und geht dann hinaus, um die Welt zu zivilisieren.«

Das war der Zweck der Imfielder Schule. »Zivilisation« war sein Lieblingswort; ich glaube, ich habe es sechsmal so oft aus seinem Munde gehört wie »Christentum«. Die Theologie war seinem Geiste ein Spiel, ein ziemlich müßiges Spiel. Er war für die Wiedervereinigung der ganzen Christenheit im Interesse der Zivilisation und setzte große Hoffnungen auf die heiligen Männer, die in der Troitzko-Sergijevskaja Lavra bei Moskau hausten und niemals zur gemeinen Wirklichkeit herabstiegen. Er wünschte einen Austausch orthodoxer und anglikanischer Priester. Seine Neigung, eingebildete Ähnlichkeiten zu sehen, war weit größer als seine Fähigkeit, Unterschiede zu erkennen. Unter dem langen Haar und Bart eines russischen Priesters vermochte er sich sehr gut die Mentalität eines sanftmütigen englischen Hilfsgeistlichen vorzustellen. Er glaubte, daß der russische Landadel binnen kurzem dem englischen gleichen und ein Parlament in St. Petersburg errichten werde. Er stand mit mehreren Kadetten in Briefwechsel. Und der Streitpunkt zwischen dem lateinischen und dem griechischen Glaubensbekenntnis, die sehr wesentliche Meinungsverschiedenheit nämlich betreffs Filioque, galt ihm, so fürchte ich, nur als Wortklauberei.

»Im Grunde sind wir alle gleich«, sagte er, als er mich zur Konfirmation vorbereitete. »Man darf Formen und Formeln nicht zu wichtig nehmen. Es gibt nur eine Wahrheit auf der Welt, und alle guten Menschen kennen sie.«

»Darwin und Huxley?« wandte ich ein.

»Sind beide gute Christen im wahren Sinne des Wortes«, erwiderte er. »Das heißt nämlich, ehrliche Menschen. Kein Glaube ist gesund, wenn er sich nicht in die frische Luft wagt, sich Bewegung verschafft, sich um und um dreht und gelegentlich auch einmal auf dem Kopfe steht.«

An Huxley, diesem Athleten des Geistes und durch und durch rechtschaffenen Mann, haben die Bischöfe im Oberhaus viel verloren, versicherte er mir. Jedermann würde sein Wort vor dem so manchen Bischofs gelten lassen. Aus der Tatsache, daß Wissenschaft und Religion zwei Seiten der Medaille der Wahrheit seien, folge keineswegs, daß sie in Gegensatz zueinander stünden, und unbewußt ein Christ zu sein, bedeute vielleicht die Quintessenz des wahren Christentums.

»Wer da meint, er stehe«, zitierte mein Onkel, »sei auf der Hut, daß er nicht falle.«

Alle Menschen meinten im Grunde dasselbe, und jeder sei im innersten Herzen gut. Manchmal aber vergäßen sich die Leute. Oder verstünden nicht recht, wie die Schwierigkeiten des Daseins zu erklären seien. Wenn der Ursprung des Bösen meinem Onkel nicht viel Kopfzerbrechen bereitete, so brachte ihn die sittliche Lässigkeit seiner Mitmenschen doch mitunter aus der Fassung, glaube ich. Er pflegte beim Frühstück mit seiner Frau, Miss Duffield und mir Zeitungsnachrichten zu besprechen, und unterhielt sich mit den Tischgästen, die wir häufig hatten, über Verbrechen, über das unbegreifliche Verhalten kläglich gottloser Individuen, Mörder, Betrüger und dergleichen.

»Ach, ach«, pflegte er beim Frühstück auszurufen. »Das ist nun wirklich schimpflich.«

»Was ist denn schon wieder geschehen?« fragte Tante Dorcas.

»Was ich nicht begreifen kann, ist die gottlose Torheit solch eines Menschen«, meinte er.

Miss Duffield lehnte sich in Bewunderung auf ihrem Stuhl zurück und wartete, die Tante jedoch frühstückte weiter.

»Muß da dieser arme, alberne, wirrköpfige Kerl seine Frau vergiften. Versichert sie auf eine ansehnliche Summe – wodurch man auf die ganze Sache aufmerksam wurde – und gibt ihr dann Gift. Noch dazu sind drei nette kleine Kinder da. Als bei der Gerichtsverhandlung davon die Rede ist, wie sehr die Frau litt und daß sie ihr Schicksal beklagte, bricht der arme Teufel in Tränen aus. Der bedauernswerte Narr! Blödheit! Er steckte sein Lebtag in Geldsorgen … Ein Jammer!«

»Die Frau aber hat sterben müssen«, meinte Tante Dorcas.

»Wenn einer in solche Not gerät, verliert er jeden Sinn für das wahre Wertverhältnis. Ich habe das als Richter so oft mit eigenen Augen angesehen. Keinerlei Zuversicht mehr, kein Lebensmut und schließlich ein moralischer Zusammenbruch. Höchstwahrscheinlich wollte er ursprünglich nur zu Geld kommen, weil er es nicht ertragen konnte, seine Frau darben zu sehen. Und dann wurde das Verlangen nach Geld übermächtig in ihm. Er mußte sich um jeden Preis Geld verschaffen und vergaß darüber seine Frau und Kinder.«

Miss Duffield nickte zum Zeichen des Verständnisses und der Erbauung heftig mit dem Kopfe, Tante Dorcas aber schien noch nicht überzeugt.

»Was aber willst du mit dem Mann anfangen, mein Lieber?« meinte sie. »Man kann ihn doch nicht freisprechen, damit er hingeht und jemanden anderen vergiftet.«

»Du kannst ja nicht wissen, ob er das tun würde«, erwiderte mein Onkel.

»Christus würde ihm verziehen haben«, sagte Miss Duffield leise – die Stimme versagte ihr fast.

»Er müßte wohl gehängt werden«, meinte der Onkel, der sich intensiv mit der Frage meiner Tante auseinandersetzte. »Ja, er muß gehängt werden. (Dieser Bückling ist ausgezeichnet. Ich glaube, das sind die besten Bücklinge, die wir seit langem gehabt haben.)«

Er betrachtete die Sache von allen Seiten. »Ich würde ihm wohl seine Sünde verzeihen, nicht aber die Strafe erlassen. Nein. Um der Schwachen willen, die so leicht der Versuchung erliegen, muß er gehängt werden, ich gebe es zu. Ja. Er muß gehängt werden.« Er seufzte tief. »Jedoch im Geiste der Zivilisation. Verstehst du, es sollte jemand zu ihm gehen und ihm klar machen, daß es eine Strafe ohne Gehässigkeit ist, daß wir erkennen, welch arme, sündige, der Versuchung ausgesetzte Wesen wir alle sind, kein bißchen besser als er, kein bißchen, Sünder einer wie der andere; daß er aber gerade deshalb sterben muß. Denn der Gedanke an die unvermeidliche Strafe rettet so manche. Daher stirbt er trotz des schmählichen Todes, den er nun auf sich nehmen muß, ebensosehr zum Heil der Welt wie ein Soldat auf dem Schlachtfeld. Das sollte man ihm klar machen … Ich wünschte, es stünde nicht der Tod durch den Strang auf seinem Verbrechen. Der Henker ist barbarisch. Ein Schierlingsbecher wäre weit zivilisierter, ein besonnener Zeuge, der dabei sitzt, und eine freundliche Stimme, die tröstenden und stärkenden Zuspruch leistet.«

»Wir werden so weit kommen«, sagte mein Onkel. »Fälle dieser Art werden immer seltener – in dem Maße eben, als wir toleranter werden und unser System sich bessert. Je zivilisierter wir werden, desto weniger Sorge, Kummer und Hoffnungslosigkeit wird es geben – desto weniger Ärmlichkeit, aus der solche Krisen entstehen. Aber auch weniger Strafen, wie wir sie jetzt verhängen. Es wird alles besser. Wenn du erst so alt sein wirst wie ich, Arnold, wirst du erkennen, daß alles stetig besser wird.«

Er blickte auf seine Zeitung, schüttelte traurig den Kopf und schien unentschlossen, ob er weiter lesen sollte.

Nein, er hatte einstweilen genug von der Zeitung. Er stand zerstreut auf, schritt zum Büfett und nahm sich noch einen Bückling …

Er behauptete immer wieder, daß er während der ganzen Zeit seiner richterlichen Tätigkeit niemals einen wirklich schlechten Mann noch eine wirklich schlechte Frau verhört habe, sondern nur unwissende, in moralischer Hinsicht beschränkte und hoffnungslos verwirrte Geschöpfe. Der innere Widerspruch in seinem Wesen ist mir heute klar. Die Theologie, zu der er sich von Berufs wegen bekannte, war auf die Lehre vom Sündenfall aufgebaut, und er leugnete diesen Sündenfall jeden Tag. Was bedeutete Sünde für ihn? Die Sünde wich seiner Meinung nach vor der Zivilisation. In der Vergangenheit mochte es wirklich gottlose Sünden gegeben haben, doch war solches Unkraut so lange niedergehalten worden, daß es jetzt nur mehr sehr selten, wirklich nur mehr ganz selten vorkam. Die praktischen Belehrungen, die er erteilte, waren nicht vom Gedanken der Sünde, sondern von dem des unabsichtlichen Irrtums durchdrungen. Deshalb predigte er nicht. Die Menschen aufzuklären, dünkte ihn weit besser.

Er lehrte mich, das Leben nicht zu fürchten. Furchtlos, ja völlig unbekümmert um die dunkelsten Ecken zu biegen. Die Wahrheit zu sagen und den Teufel zu beschämen. Den verlangten Preis wortlos und ohne Feilschen zu bezahlen. Man mochte dann und wann betrogen werden, mochte da und dort auf Roheit stoßen, im großen und ganzen aber würde man nicht verraten werden, wenn man den Menschen traute, sich ihnen anvertraute. Auch ein Hund beißt einen ja nur, wenn man ihm droht, ein Pferd schlägt nur dann aus, wenn man es erschreckt. Nur wer herausforderndes Mißtrauen oder einladende Furcht an den Tag legt, wird angegriffen. Solange die Bewegungen eines Menschen klar und selbstverständlich sind, wird selbst ein Hund ihn nicht beißen. Hätte man meinem Onkel vorgehalten, daß es nicht nur Hunde, sondern auch Tiger und Wölfe auf der Welt gebe, so würde er erwidert haben, man treffe diese letzteren in einer zivilisierten Welt so selten an, daß man ihnen keine Beachtung zu schenken brauche. Wir lebten in einer zivilisierten Welt, die täglich zivilisierter werde. Praktisch betrachtet, seien Übel, die man nicht beachtet, so gut wie ausgerottet. Es geschähen wohl Unglücksfälle, und zwar nicht nur solche materieller, sondern auch solche moralischer Art, doch gebe es genug anständige Menschen und genug guten Willen, daß man die bösen Zufälle außer acht lassen und unbewaffnet umhergehen könne. Ein Mensch, der eine Waffe bei sich trug, galt meinem Onkel als Raufbold oder als Feigling. Er konnte es nicht leiden, wenn einer Vorsichtsmaßregeln irgendwelcher Art gegen seine Mitmenschen gebrauchte. Deshalb haßte er Kassenregister. Er haßte es, wenn einer die Leute aushorchte, haßte Geheimnistuerei und Irreführung. Jedes Geheimnis war ihm eine Verdunkelung des Daseins, jede Lüge eine Sünde.

Die Menschen sind gut, solange sie nicht bedrängt, gereizt, hintergangen, bedrückt, erschreckt oder in Furcht versetzt werden. Die Menschen sind wirklich Brüder. Dies klarzulegen und überzeugend zu lehren, und vor allem es selbst zu glauben und danach zu handeln, galt meinem lieben Onkel als Zivilisation. Man müsse die ganze Welt zivilisieren, dann werde jeder glücklich sein.

Dank seinen Lehren und seinem überzeugenden Beispiel wurde ich, was ich, wie ich hoffe, trotz der entsetzlichen Abenteuer, die ich erlebt habe, und trotz der Furchtsamkeit und anderer niedriger Züge meines Wesens heute noch bin: ein wirklich zivilisierter Mensch.

Ich hörte in jenen glücklichen Tagen des Viktorianischen Zeitalters, die ich im Hügellande von Wiltshire verlebte, nur wenig von den Kriegen und sozialen Konflikten, die drohend über uns schwebten. Der letzte große Krieg war der deutsch-französische gewesen, und mein Onkel behauptete, daß die aus ihm entsprungenen Feindseligkeiten mit jedem Jahre geringer werden. Daß Deutschland und England jemals gegeneinander Krieg führen würden, war seiner Meinung nach in Anbetracht der Gesetze der Blutsverwandtschaft ausgeschlossen. Es heiratet keiner seine Großmutter, noch weniger aber wird er es sich einfallen lassen, gegen sie zu kämpfen, und unsere Königin war die Großmutter der Welt im allgemeinen und die des deutschen Kaisers im besonderen.

Revolutionen dünkten meinen Onkel noch unwahrscheinlicher als Kriege. Der Sozialismus galt ihm als ein sehr nützliches Mittel, um einer gewissen Härte, einer gewissen arithmetischen Voreingenommenheit von Fabrikanten und Geschäftsleuten entgegenzuwirken, die ihre Ursache in der sozialen Unerfahrenheit dieser Menschen hatten. Aus Unwissenheit taten sie Unrecht. Er gab mir Ruskins ›Unto this Last‹ zu lesen, später auch ›News from Nowhere‹ von William Morris. Ich stimmte den Ideen dieser Bücher begeistert zu und blickte in gelassener Zuversicht einer Zeit entgegen, da jedermann sie verstehen und gelten lassen würde.