Читать книгу Das einzig wahre Rheinische Derby - Heinz-Georg Breuer - Страница 10

III. Ein feiner Verein gegen ostholländische Bauern Dior-Kunden treffen auf grenznahe Kartoffelsäcke

ОглавлениеEine Kölner Sichtweise zieht sich so oder ähnlich schon länger durch die Fußballgeschichte: Die Gladbacher Fohlen sind nur ein provinzieller Emporkömmling aus dem „Ost-Holländischen“ und ihre Anhänger sind „Boore“ (Bauern). So titelt im August 2003 die „Kölnische Rundschau“ vor dem Derby: „Ostholland freut sich auf Ziegenclub“. Der Boulevard kann noch anders, im September 2014 ätzt der „Express“ unter dem Motto „50 gute Gründe, ein Geißbock zu sein!“: „weil wir keine ostholländische Enklave sind.“ Und der Fernsehsender „n-tv“ beschäftigt sich 2016 mit der Vorliebe von Borussen-Keeper Yann Sommer für knallfarbene Trikots: „Was ihm ruhig jemand hätte sagen können: Ein Gladbacher Torwart in Oranje amüsiert die Fans des Erzrivalen aus Köln sicher prächtig – die verspotten die Borussia gern als Bauern aus Ostholland.“

Ostholländische Bauern. Eine nicht bis zu Ende gedachte Schmähung, die einkassiert wird von einer Erkenntnis des früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann: Wenn du mit dem Finger auf andere Leute zeigst, weisen drei Finger deiner Hand auf dich zurück. Der erste Ausländer, den der 1. FC Köln nur zwei Jahre nach seiner Vereinsgründung verpflichtet, ist ein … Holländer. Nationalkeeper Frans de Munck kommt von den Sittardse Boys aus der Provinz Limburg im Südosten der Niederlande, mit rund sechs Grad Ost etwa auf dem gleichen Längengrad wie Mönchengladbach gelegen. Köln liegt noch ein halbes Grad östlicher. Nach oben befinden sich die Limburger ebenfalls auf Augenhöhe mit den Kölnern und haben nicht nur den höchsten Kirchturm in Holland (wenn auch nicht halb so hoch wie der Dom), sondern auch die höchste Windmühle.

Dabei wäre die Domstadt nach dem Zweiten Weltkrieg beinahe selbst ostholländisch geworden. Bei den 1940 überfallenen Nachbarn entsteht später der Gedanke, als Reparationen westdeutsches Land einzufordern. Frits Bakker Schut, der Sekretär des Ausschusses für Gebietserweiterung, arbeitet einen detaillierten Plan mit drei Varianten aus. Die weitreichendste sieht eine Annexion von 10.000 Quadratkilometern mit 41 Städten und Landkreisen vor, darunter Aachen, Köln, Mönchengladbach, Münster und Neuss. Weil die alliierten Siegermächte dagegen sind, bleibt es 1949 bei 69 Quadratkilometern sowie den kleinen Orten Selfkant und Elten. Beide kommen 1963 wieder zurück, Deutschland zahlt 280 Millionen DM als Wiedergutmachung.

Wäre es zur großen Annexion gekommen, hätte de Munck nicht ins Ausland wechseln müssen. Von 1950 bis 1954 hütet der „schöne Frans“ und „schwarze Panther“ das Tor des FC, nachdem er zu Hause vom niederländischen Fußballverband KNVB wegen Verstoßes gegen die Amateurregeln für ein Jahr gesperrt und nach dem Wechsel ins Rheinland auch nicht mehr für die Nationalmannschaft berücksichtigt worden war. Was de Munck nicht daran hindert, Anfang 1954 mit dem 1. FC Köln zu einem Freundschaftsspiel gegen eben diese holländische Nationalelf (1:3) nach ‚s-Hertogenbosch zu reisen. So gelangt man nebenbei zugleich unversehens zu einem brisanten Länderspiel-Duell: Deutschland gegen die Niederlande. Aber was will man bei Rheinländern machen, wenn sie vom Hölzken auf ’t Stöcksken (Titel des zweibändigen „Großen Hüsch“ von 2011) kommen? Rund 40 Mal gab es das Duell mit der „Oranje Elftal“. Es ist ein internationales Fußball-Derby, etwa aus der Preisklasse England – Schottland oder Argentinien – Brasilien.

Bei einer Gesprächsrunde des Goethe-Instituts Brasilien zur Fußball-WM 2014 gewinnt der Hamburger Journalist Alexander Laux solchen Rivalitäten auf Länderebene positive Seiten ab: „Die großen Feindschaften zwischen den Nationen lösen sich im selben Grade auf, wie der Fußball sich internationalisiert.“ Einer der beliebtesten Spieler Deutschlands sei heutzutage ein Niederländer, sagt Laux damals mit Blick auf HSV-Akteur Rafael van der Vaart. Doch es gibt nicht nur das Beispiel von der Elbe, sondern auch eines vom Rhein: Was will man denn auch weiterhin machen, wenn gar ein waschechter Holländer bei Hölzchen und Stöckchen in die Vollen greift und zur EM 2012 im „Express“ voller Vorfreude die Duelle mit Deutschland auf eine Ebene mit dem Derby zwischen Gladbach und Köln stellt: „Da geht es um sehr viel, es steckt immer eine Menge Brisanz drin.“

Sagt der damalige Innenverteidiger der Fohlen, Roel Brouwers, der bei Roda Kerkrade das Kicken erlernt hat und durch seinen coachenden Landsmann Jos Luhukay über Paderborn in den Borussia-Park gelotst worden ist. Dort wird Brouwers zum Liebling der Fans („Rooooel“), nicht wegen seiner überschaubaren Fußballkunst, sondern wegen seiner Bodenständigkeit inmitten immer mehr abhebender Stars. Das hat er bereits 2009 auf die Frage der „Bild“ gezeigt, was denn bitteschön Holländer besser könnten als Deutsche? Brouwers ohne Zögern: „Pommes. Nach Spieltagen gönne ich sie mir ab und zu als ‚Frikandel speciaal‘. Eine Fleischrolle mit Curryketchup, Zwiebeln und Majo. Kann man allerdings nicht jeden Tag essen.“

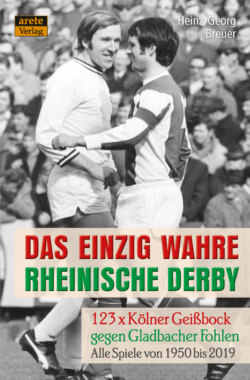

Roel Brouwers wird am 7. Mai 2016 im Borussia-Park von Manager Max Eberl (r.) und Vizepräsident Rainer Bonhof verabschiedet. Foto: Imago/Revierfoto

Vordergründig rührt die Rivalität zwischen Holländern und Deutschen nicht vom Essen her, sondern vom WM-Finale 1974. Diese Darstellung spiegelt aber allenfalls die halbe Wahrheit wider. Als die Deutschen Mitte der Siebziger eher unverdient den Titel gegen den „Voetbal totaal“ der Niederlande holen, bricht beim Nachbarn mental die Vergangenheit wieder auf, als Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg das kleine Land überfallen und besetzt hatte. Mittelfeldspieler Willem van Hanegem von Feyenoord Rotterdam, der im Krieg seine halbe Familie verliert, bleibt nach dem Finale von München dem Abschlussbankett fern. Während des Kriegs spielt der als Zwangsarbeiter verschleppte Stürmer Bram Appel von 1943 bis 1945 bei Hertha BSC und wird später vom holländischen Fußballverband wegen „Kollaboration mit dem Feind“ bis 1947 suspendiert.

Und dann eben de Munck. Der Keeper ist ziemlich heftiger Kritik in der vom Amateurgedanken beherrschten Heimat ausgesetzt, als er 1950 als Vertragsspieler ausgerechnet nach Deutschland wechselt. Das ändert sich erst nach der größten Nordsee-Katastrophe des 20. Jahrhunderts, als in der Nacht auf den 1. Februar 1953 große Teile der holländischen Küste von einer Sturmflut heimgesucht werden. 1.835 Niederländer kommen ums Leben, die Regierung ruft den Notstand aus. Unter den folgenden Benefiz-Aktionen ist auch ein Fußballspiel der holländischen Auslandskicker gegen eine französische Auswahl am 12. März vor 40.000 Zuschauern im Pariser Prinzenpark, de Munck steht im Tor. Nach dem Spiel gibt der holländische Verband seinen Widerstand gegen den Berufsfußball auf. Am 14. August 1954 wird in Holland erstmals professionell gespielt, 13.000 Zuschauer sehen die Partie Alkmaar ’54 gegen den Sportclub Venlo (3:0).

Venlo 1954 und ein Sprung ins Jetzt: Das wahre Leben ist bekanntlich besser als jede schräg erdachte Satire. So kommt es im Mai 2019 zu einem gar wunderlichen Krach. Der DFB gibt bekannt, dass er das Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft für die EM-Qualifikationsspiele Anfang Juni gegen Weißrussland und Estland im holländischen Venlo abhalten will. Quartier ist das Hotel De Bovenste Molen, die Trainingsplätze liegen am kleinen Stadion De Koel (eine direkte Entsprechung zu „De Kull“ = Bökelberg im gerade 25 Kilometer entfernten Mönchengladbach).

Ex-Bundestrainer Berti Vogts mosert auf „T-Online“: „Ich habe das für einen Aprilscherz gehalten. Der DFB kann doch nicht mehr Fan-Nähe predigen und dann im Ausland wohnen.“ DFB-Direktor Oliver Bierhoff verteidigt bei dpa die Standortwahl mit einem Trainingsspiel am Aachener Tivoli: „Wir haben ein Quartier in der Nähe gesucht. Aber die Standorte wie Düsseldorf, Mönchengladbach und Köln waren allesamt besetzt.“ Und witzelt in der „Stuttgarter Zeitung“: „Ich wollte ohnehin mal wissen, wo das halbe Ruhrgebiet am Wochenende immer einkaufen geht.“

Da freuen sich die Holländer: „Für uns ist dieses Trainingslager natürlich etwas ganz Besonderes. Wir entwickeln VVV Venlo in kleinen Schritten immer weiter und richten den Blick dabei konsequent auch auf die deutsche Seite der Grenze“, sagt laut dpa Robert Pinior, Deutschland-Verantwortlicher des niederländischen Erstligisten, über den Besuch. Das Business-Netzwerk des Eredivisie-Klubs ist mittlerweile bei fast 400 niederländischen Unternehmen, aber auch 50 deutschen Firmen als Partnern angelangt. Sportlich gibt es ebenfalls Austausch: Der Kölner Jugendspieler und Innenverteidiger Steffen Schäfer, zuletzt 1. FC Magdeburg, kommt zur Saison 2019/20 zu VVV. Dafür wechselt zur gleichen Zeit der gerade erst fest verpflichtete Ex-Borussen-Stürmer Peniel Mlapa zum Al Ittihad Kalba Sports Club in die Emirate.

Zurück in die Historie. Auf Frans de Munck folgen weitere Niederländer in den Reihen der Geißböcke. Wie Stürmer Bart Carlier von 1952 bis 1953, ein waschechter ostholländischer Niederrheiner, der aus Venlo kommt und in seinem einzigen Spiel gegen Borussia Mönchengladbach mal gleich zwei Tore schießt. Oder Michel van de Korput von 1985 bis 1987 und Anthony Lurling von 2005 bis 2006.

Und dann ist da noch die Geschichte des heutigen VfL-Vizepräsidenten Rainer Bonhof, der in seiner Karriere für die Fohlen und für die Geißböcke spielt. Eine Geschichte, die heute in der EU-Bürokratie unmöglich wäre: Bonhofs Familie ist holländisch, lebt aber im deutschen Grenzort Emmerich, wohin der Großvater einst der Liebe wegen von Doetinchem umgezogen war. Als Jugendlicher kickt Bonhof für SuS Emmerich, wird in Kreis- und Verbandsauswahl berufen und in einem Jugendlager in Duisburg vom DFB-Jugendtrainer Udo Lattek entdeckt. 1969 soll Bonhof sein Junioren-Länderspieldebüt in Geleen geben – gegen Holland. Bisher hat er für Spiele und Lehrgänge keinen Pass gebraucht. Im Grenzgebiet ist es damals – auch in die andere Richtung – nicht unüblich, beim Nachbarn hinter dem Zaun zu kicken. DFB-Trainer Herbert Widmayer erzielt Einigung mit dem Kollegen von jenseits der Grenze: Der Holländer Bonhof spielt am 18. Oktober 1969 für Deutschland gegen Holland (1:1). Im März 1970 nimmt Bonhof die deutsche Staatsangehörigkeit an, geht zu Weisweiler nach Gladbach und wird 1974 Weltmeister – im Endspiel gegen die Niederlande. Ein Jahr später holt der Borusse auch noch gegen die Holländer vom FC Twente Enschede den UEFA-Cup.

Nicht vergessen sollte man zudem einen Mann, den die FIFA 1999 zum „Trainer des Jahrhunderts“ kürt: Rinus Michels aus Amsterdam, Vater des „Voetball totaal“, der Oranje 1974 zur Vizeweltmeisterschaft und 1988 zum EM-Titel führt. Und 1983 mit dem 1. FC Köln den DFB-Pokal gewinnt.

Alles Boore oder was – mal ganz abgesehen davon, dass der Erwerbsberuf des Landwirts ein durchaus ehrenwerter ist? 2011 erklärt FC-Archivar Dirk Unschuld im Online-Portal „Der Westen“ der Funke-Mediengruppe etwas treuherzig: „Der FC wurde damals als feiner Verein wahrgenommen …“. Nun ja, immerhin tritt er ab 1962 auch in Seidentrikots von Dior aus Paris an. Wie zumindest kolportiert wird, ebenso eine Verbindung zum Designer-Konkurrenten Jacques Fath. FC-Haudegen wie Karl-Heinz Thielen, Wolfgang Weber und Hannes Löhr ziehen es 50 Jahre später leise in Zweifel, andere wie Präsident Wolfgang Overath thematisieren es laut „Bild“ sogar zum 60-jährigen Bestehen im Jahr 2008. Overath wird auch der Spruch angehängt, dass die anderen „in Kartoffelsäcken rumgelaufen“ seien.

Der FC spielt jedenfalls komplett in Weiß, was seinerzeit eigentlich den Königlichen von Real Madrid („das weiße Ballett“) und dem Pelé-Club FC Santos in Brasilien vorbehalten ist. Kurz darauf tritt auch der ebenso ärmliche wie hemdsärmelige Provinzklub Borussia Mönchengladbach ungefragt dieser illustren Vereinigung bei. Als Lieselotte Weisweiler die schwarzen Trikots der Kicker ihres Mannes als zu „traurig“ erscheinen, werden sie 1964 durch weiße ersetzt.

Hennes Weisweiler selbst sorgt später, 1977 wieder Trainer bei den Geißböcken, ein weiteres Mal für fein gewebte textile Grenzüberschreitungen. Weil er die Ausgeh-Anzüge für eine Fernostreise des FC unbedingt von seinem (Gladbacher) Lieblingsausstatter haben möchte, trickst er und muss am Ende seinem entsetzten Präsidenten Peter Weiand das Etikett „Exquisit Herrenmoden Mönchengladbach“ im Inneren der Jacketts wahrheitswidrig erklären: „Chef, da machen Sie sich mal keine Gedanken. Der Laden hat auch einen Sitz in Rodenkirchen.“ So erzählt es 2017 der hochbetagte ehemalige Modeunternehmer und Inhaber Bert Jerabeck (93) der „Rheinischen Post“.

2016 schreibt das Wiener Fußballmagazin „ballesterer“ über den 1. FC Köln: „Doch den Verein, der sich schon früh auf gutes Management und Marketing verstand, umgab auch das Image, elitär und arrogant zu sein.“ Erneut FC-Archivar Unschuld: „Der FC hat als ‚Feine Pinkel‘-Klub gegolten, das Image hat sich bis in die 1980er Jahre gehalten.“ Zum 50. Todestag von Vereinsboss Kremer erinnert sich Karl-Heinz Thielen 2017 im „Express“: „Es hieß immer, da kommen sie wieder, diese eingebildeten Kölner. Doch das waren wir gar nicht. Aber Franz Kremer hatte dem Fußball das Biertheken-Image genommen. Wir hatten die geschniegeltsten Anzüge, waren immer pünktlich, immer höflich.“

Die Gladbacher hatten da offensichtlich mehr zu kämpfen. Der verstorbene VfL-Manager Helmut Grashoff berichtet in seinen Memoiren über den „Ball ohne Ball“ Anfang 1970 in der Kaiser-Friedrich-Halle mit Show-Größen wie Max Greger, Rudi Carell und Peggy March: „Ein Großereignis, das uns auch gesellschaftlich auf die Beine helfen sollte.“ Dort hätte man in Gladbach noch eher die Nase gerümpft: „Wohl wegen der Tatsache, dass Borussia sich aus dem Arbeiter-Stadtteil Eicken entwickelt hatte, der nicht als feinste Adresse galt.“

Anders die Kölner. Ein feiner Verein. Das Real Madrid des Westens. An dieser Stelle blitzt in der Tat ein Phänomen auf, das zumindest im Ansatz als allgemeines Argument für die Rivalität zwischen Fohlen und Geißböcken herhalten kann: die Arroganz der Metropolen gegenüber ihrem Umland. Der Geschichtsphilosoph Oswald Spengler hat in seinem Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“ von 1921 den Hochmut der großen Städte beschrieben: „Die neue Seele der Stadt redet eine neue Sprache, die sehr bald mit der Sprache der Kultur überhaupt gleichbedeutend wird. Das freie Land mit seinen dörflichen Menschen ist betroffen; es versteht diese Sprache nicht mehr; es wird verlegen und verstummt.“ Bereits 1903 spricht der Soziologe Georg Simmel von der „Blasiertheit“ der Großstädter.

Nicht anders ist es in der Großstadt Köln. „Für die sind wir hier nur die Bauern“, schimpft 2005 der SPD-Politiker Guido van den Berg aus Grevenbroich, Vize-Landrat des Rhein-Erft-Kreises, heftig über den Kölner Stadtrat. Beim FC ist man da voll auf Kurs. Manager Michael Meier erhöht bei der Generalversammlung 2006 (als Zweitligist) die Ansprüche ultimativ: „Ich vermisse die elitäre Arroganz im Verein!“ Die „Welt“ versieht daraufhin einen Zeitungsbericht mit der süffisanten Schlagzeile „Erfolgreicher Realitätsverlust“.