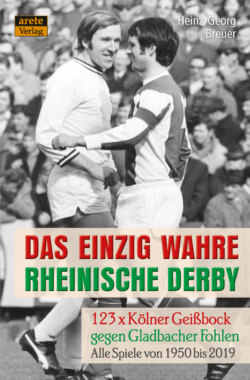

Читать книгу Das einzig wahre Rheinische Derby - Heinz-Georg Breuer - Страница 9

II. Erklärungsversuche von Böll bis Berlusconi Derbys in aller Welt sind kein Muster für das Rheinland

ОглавлениеDas empirische Derby-Loch scheint sich herumgesprochen zu haben. Vermehrt finden sich Master- oder Diplom-Arbeiten zumindest punktuell zum Thema. Ein Beispiel ist 2011 die Diplom-Arbeit von Mirko Twardy (Universität Bonn) zum Einfluss eines Bundesligisten auf regionale Identität am Beispiel von Bayer Leverkusen (auch in Abgrenzung vom 1. FC Köln). Außerhalb der Wissenschaft versucht die Plattform „footballderbies.com“ einen auf dem Schweizer Koller aufbauenden Ansatz. Die englischsprachige Website unterteilt in „City Derbies“, „Local Derbies“ und „Rivalries“, also gewachsene Rivalitäten.

Die räumliche Nähe funktioniert wie gesagt nur bedingt. So kann man damit allein nicht erklären, warum etwa Gladbach gegen Köln (46 km Entfernung Luftlinie, 60 km über die Straße) so viel mehr Derby-Charakter beigemessen wird als Duisburg gegen Schalke (25 km). Doch wenn gar die Paarung HSV – Bayern ein „Nord-Süd-Derby“ ist, wie man oft genug in den Medien lesen und hören kann, dann hat das bei 600 Kilometern Entfernung zwischen den Klubs weder mit lokal noch mit regional etwas zu tun.

Auch wenn ein Kilometer ein Kilometer ist und eine Meile eine Meile bleibt – das Raummaß wirkt rund um den Erdball unterschiedlich. Dens Park und Tannadice Park, die Stadien der schottischen Premiership-Klubs FC Dundee und Dundee United, trennen 300 Meter Luftlinie, über die Straße sind es 700. Eindeutig, auch weil es keine Phrase, sondern im Wortsinne ein Duell um die Position des Platzhirschs ist: Derby! Die Spielstätten des VfL Osnabrück und der Sportfreunde Lotte sind auch nur zehn Kilometer voneinander entfernt, liegen aber in zwei Bundesländern – Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Derby? Bei ungleicher sportlicher Historie wohl fragwürdig. Eventuell, wenn man sinnfrei berücksichtigt, dass seit 1976 Osnabrück Partnerstadt des englischen Derby ist …

Bleibt die Rivalität, die sich unterschiedlich ausbilden kann. Naheliegende Begründung im Wortsinne ist nach wie vor die direkte Nachbarschaft mit der Frage, wer „Herr im eigenen Hause“ ist. Das ist seit 2010 mit der „Psychologie der Rivalität“ der US-Professoren Gavin J. Kilduff, Hillary A. Elfenbein und Barry M. Staw die erforschte Faktenlage: „Konkret argumentieren wir, dass die Beziehungen zwischen Wettbewerbern, die durch ihre Nähe, Attribute und frühere Interaktionen bestimmt werden, die subjektive Intensität der Rivalität zwischen ihnen beeinflussen.“

Ein paar klassische Fallgruppen der Rivalität gibt es schon noch über die Nachbarschaft hinaus. Sie können sich auch untereinander mischen, doch scheinen sie alle nicht sonderlich tauglich, das „Rheinische Derby“ zu erklären. Das wird deutlich bei den Ausflügen in die Welt der Derbys, die am Ende immer wieder ins Rheinland zurückkehren.

Soziale/wirtschaftliche Hintergründe: Holzschnittartig auf den Gegensatz „arm – reich“ reduziert, haben sich Derbys auf dem Nährboden ökonomischer Bedingungen entwickelt. Das brutalste, der „Superclasico“, findet in Buenos Aires statt und hat bereits Todesopfer in Argentinien gefordert: das wohlhabende River Plate gegen die armen Boca Juniors, Heimatverein Maradonas. Beide Hauptstadt-Klubs stammen aus dem Hafenort La Boca, der von italienischen Einwanderern gegründet wurde. River Plate („Los Millionaros“) zieht in den Dreißigern ins Reichenviertel Nuñez um.

Nicht minder hoch her geht es beim heißesten Derby Brasiliens, dem „Grenal“ in Porto Alegre, dessen Name aus der ersten und letzten Silbe der Kontrahenten Grêmio und Internacional gebildet ist. Über 400 Mal wird seit 1909 gespielt zwischen dem reichen Verein aus der Oberschicht der deutschen Einwanderer und dem Arbeiter-Klub.

Der 2017 verstorbene Horst Köchel aus dem Vorharzer Ort Harlingerode gibt mir bei einer Reportage erhellende Insider-Informationen zum „Grenal“: Köchel soll 1958 über familiäre Kontakte eine Konditor-Lehre in Brasilien machen, landet aber nach wochenlanger Schiffsüberfahrt beim Profi-Klub Grêmio. Vermittelt hat den Job der Hamburger Profischiedsrichter Hans Lutzkat, der wie der spätere Bundesliga-Referee Horst Herden damals in Brasilien pfeift. Köchel, nur „Dohorsto“ (kleines Horstchen) genannt, erfährt, dass Lutzkat 1957 beim Derby bestochen werden sollte, nicht mitmacht, sich an die Presse wendet und nach Morddrohungen wochenlang unter Polizeischutz steht. Zweimal kommt es während Köchels Zeit zum „Grenal“. Beim ersten Mal, einem 0:1, sitzt er auf der Tribüne. 60.000 im Estádio Olímpico Monumental schreien „Por que não o alemão?“ (Warum nicht der Deutsche?). Beim zweiten Derby trifft Köchel beim 2:1-Sieg von Grêmio zum 1:1. Nach der WM 1958 reist der FC Santos mit den Weltmeistern Pelé, Zito und Gilmar zum Freundschaftsspiel an und verliert 1:4. Beim Bankett schwärmt der kleine Dohorsto aus dem kleinen Harlingerode vom Zauberfußball am Zuckerhut. Der 18-jährige Pelé sagt: „Dann bleib’ hier, Deutscher!“ Dazu kommt es nicht. Die Familie holt Köchel mit der Forderung nach Erfüllung seiner Konditor-Ausbildung ein.

Zurück nach Europa. Dass sozial bedingte Rivalitäten sich in England häufen, dem Mutterland des modernen Fußballs, liegt an der historischen Entwicklung auf der Insel. Zum Durchbruch verhelfen dem „Gentleman Sports“ Angehörige der Oberschicht. Die massenhafte Verbreitung im Proletariat folgt erst am Ende der industriellen Revolution bis zur Jahrhundertwende. Davon zeugen Derbys A wie „arm“ gegen R wie „reich“: FC Southampton (R) – FC Portsmouth (A), West Bromwich Albion (A) oder Birmingham City (A) – Aston Villa (R). Schließlich Nottingham Forest (A) – Notts County (R), das älteste nachgewiesene Derby im modernen Fußball überhaupt, das erstmals am 22. März 1866 stattfindet (0:0).

In Deutschland hat das Münchener Stadtderby zwischen den wohlhabenden Bayern und den Sechzigern aus dem Arbeitermilieu die größte Tradition. Die hält 1945 sogar kurz vor dem völligen Zusammenbruch, als das bayerische Stadtderby – eine Woche vor Hitlers Selbstmord im Bunker der Reichskanzlei – tatsächlich ausgetragen wird (3:2).

Doch bei Köln – Gladbach trägt der ökonomisch-soziale Ansatz nicht, heute nicht und auch nicht aus der Geschichte heraus. Köln ist immer schon dank exponierter Lage ein überragender Wirtschaftsstandort mit Schwerpunkten in Handel und Handwerk sowie zentraler Umschlagplatz gewesen. Mönchengladbachs Aufstieg ist mit der Entwicklung der Textilindustrie im 19. Jahrhundert sowie der sie begleitenden Maschinenindustrie eng verbunden. Die natürlichen Rahmenbedingungen stiften jedenfalls keine Rivalität. Die Domstadt liegt seit eh und je am Rhein und wird sich dort auch nicht mehr wegbewegen. Die Vitus-Stadt hingegen kampiert an einem unbedeutenden und in unterirdischen Kanälen versteckten Fließgewässer namens Gladbach, das über diverse Nebenflüsse wie die Niers irgendwann in Holland via Maas den Rhein erreicht. Also den mächtigen Strom, an dem Köln schon immer zugange war.

Dennoch: Zwei Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg erfasst beide Städte ein tiefgreifender Strukturwandel, der zu neuen Wirtschaftszweigen führt. Mönchengladbach tut sich schwerer, weil es (zu) lange alternativlos auf die gewohnte Textilkarte setzt. Köln ist größer, älter, dynamischer – Mönchengladbach ist zwar nie Konkurrent der Domstadt wie in jüngerer Zeit Düsseldorf, aber keineswegs auch nur der arme Vetter nahe dem Unterlauf des Flusses. Und auch wenn die Borussia sich in Abgrenzung zum vornehmen 1. FC Mönchengladbach früher gern als Arbeiterverein aus Eicken sieht: Ihre Gründerväter aus der „Marianischen Jünglings-Kongregation“ von 1900 entstammen dem bürgerlichen Lager.

Anders, aber durchaus vergleichbar der 1. FC Köln: Sein Mentor Franz Kremer, „Vater der Bundesliga“, ist 1948 bei der FC-Vereinsgründung per Fusion Vorsitzender des Kölner Ballspielclubs 01, der dem bürgerlichen Lager entstammt. Zwar kommt der Fusionspartner Spielvereinigung Sülz 07 aus dem Arbeiterbereich, aber Kremer (Spitzname: „der Boss“), Sohn eines Lokomotivführers, im Krieg beim Sonderkommando „Seelöwe“ und später wohlhabender Werbeartikel-Unternehmer, erdrückt mit früher Professionalisierung und modernem Management jegliche klassenkämpferische Sentimentalität. Sein Spruch: „Tradition hat nur dann einen Sinn, wenn der Wille zu noch größeren Taten vorhanden ist.“ Und unmissverständlich: „Wollt ihr mit mir deutscher Meister werden?“

Wenn heute am Beispiel von TSG Hoffenheim oder RB Leipzig über den Einfluss des Kapitals lamentiert wird – erfunden hat ihn zumindest in Deutschland Kremer. Er holt in den Sechzigern mit dem Stahl-Boss Otto Wolff von Amerongen einen der einflussreichsten Wirtschaftsbarone der Nachkriegszeit in den Verein. Ebenso im FC-Verwaltungsrat sitzt Anton Weiler, Finanzvorstand des Versicherungsriesen Gerling. Und weil das Vertragsspielerstatut, das der DFB 1948 nach der Währungsreform erlässt, anfangs nur eine Maximalvergütung von 320 DM pro Monat für einen Kicker zulässt und den Nachweis einer „richtigen“ Berufstätigkeit verlangt, bringt Kremer seine Leute gern im Kaufhof unter – Nationalspieler Hans Schäfer etwa in der Parfümerie-Abteilung.

Die Gladbacher können es – auf bescheidenerer Ebene – später auch. Präsident wird Anfang der Sechziger der Textilfabrikant Dr. Helmut Beyer, sein Vize der Garngrossist Helmut Grashoff. Beyer beklagt schon damals die wirtschaftliche Monostruktur in der Stadt. Aktueller VfL-Boss ist Rolf Königs, lange Präsident des Verbands der Rheinischen Textil- und Bekleidungsindustrie, zugleich erfolgreicher Geschäftsführer eines traditionsreichen Familienunternehmens, das den Sprung vom Tuchmacher zum Weltzulieferer in der Auto-Industrie gepackt hat. Und da viel textiles Stöffchen einen trockenen Hals macht, muss auch ein Bierchen her. Horst Randel, Chef von Gladbachs Hannen-Brauerei, einst größter Altbier-Produzent der Republik, wird Anfang der Neunziger VfL-Vizepräsident.

Bundesliga 1964: FC-Präsident Franz Kremer (r.) mit Bundestrainer Helmut Schön auf der Tribüne in Müngersdorf. Foto: Imago/Horstmüller

Politische Hintergründe: Manches Derby gründet sich in politischen Wurzeln. Wie Spaniens „El Clásico“ FC Barcelona – Real Madrid, eines der wenigen überzeugenden Beispiele für ein Derby ohne jede Nachbarschaft. Den Klubs aus den Metropolen – Madrid als Landeshauptstadt, Barcelona als Hauptstadt der Küstenregion Katalonien – fehlt räumliche Nähe (dafür dienen die Stadtderbys gegen Atletico bzw. Espanyol), aber sie verschärfen politische Gegensätze bis hin zur Zerreißprobe. Wie in der Franco-Ära, als der FC Barcelona zum Symbol des Widerstands gegen die madrilenische Zentralregierung wird.

Gut 40 Jahre später bricht der Konflikt am 1. Oktober 2017 wieder auf. Bei einem von der Zentralregierung als illegal eingestuften Referendum zur Unabhängigkeit Kataloniens kommt es zu massiver Polizeigewalt in Barcelona. Der Klub will sein Punktspiel gegen UD Las Palmas absagen, am Ende findet das Match vor leeren Rängen statt. Vize Carles Vilarrubi tritt zurück, Innenverteidiger Gerard Piqué erwägt seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Barca-Keeper Marc-André ter Stegen aus Mönchengladbach hält sich mit Äußerungen ebenso zurück wie der argentinische Weltfußballer Lionel Messi. Solch politische Abstinenz hatte einst auch Borussia-Ikone Günter Netzer bevorzugt, als er 1973 beim Wechsel zu Real mitten in das Finale der faschistischen Franco-Diktatur kam. Da ist Bernd Schuster fünf Jahre später unbekümmerter. Als er sich in Köln mit FC-Coach Karl-Heinz Heddergott überwirft, flüchtet er nach Barcelona, und als es dort auch nicht mehr funktioniert, wechselt er zu Real Madrid.

In Deutschland gilt neben dem plakativen Gegensatz beim Hamburg-Derby (HSV konservativ, St. Pauli alternativ) als politisch geprägt das Ostberliner Duell FC Union – BFC Dynamo. Die Rivalität der Hauptstädter erwächst in drei Jahrzehnten im real existierenden Sozialismus der DDR. Hier die „Eisernen“, 1966 auf Initiative von Gewerkschaftsboss Herbert Warnke gegründet als „ziviler Fußballklub für die Werktätigen“ und Nachfolger des SC Union Oberschöneweide, 1923 deutscher Vizemeister. Dort der BFC Dynamo, Team des Establishments um Stasi-Chef Erich Mielke, bei dem so lange gespielt und gepfiffen wird, bis das Spiel gewonnen ist.

Dietmar „Kutte“ Schütze, Mitglied des BFC-Meisterteams von 1983, erzählt mir 2017 bei einem Interview mit leuchtenden Augen: „Waren schon geile Zeiten. Ich bereue nichts.“ Auch nicht seine spätere Oberliga-Zeit beim Halleschen FC Chemie, wo der Stürmer 1987 späte Rache am 1. FC Magdeburg übt, der ihn wegen seiner „Vergangenheit“ beim Stasi-Club Dynamo nicht haben wollte. Schütze macht bei einem 2:2 zwei „Buden“ gegen DDR-Nationalkeeper Dirk Heyne. Anfang 2017 bestreiten die beiden Ost-Vereine beim sachsen-anhaltinischen Landespokal ihr 100. Derby.

Heyne wechselt nach der Wende zu Borussia Mönchengladbach und macht 1992, bezeichnend am „Tag der Einheit“, gleich nach einem 1:2 im Derby gegen den FC sein erstes von 24 Bundesligaspielen für den VfL. Das führt zurück zu den Fohlen und Geißböcken. Auch im politischen Segment findet sich keine Begründung für das Rheinische Derby. Köln ist zwar älter und stets bedeutender, doch nach früher römischer Besiedlung ähneln sich die Entwicklungen der Städte im Laufe der Epochen, in denen sie von allen etwas mitbekommen. Spätestens seit der Franzosenzeit Ende des 18. Jahrhunderts, weiter über die Preußen-Herrschaft sowie Kaiserreich, Weimarer Republik und NS-Zeit bis hin zur Bundesrepublik heute. Die Bürgerrechte von den Römern, den Code Civil von Napoleon, die Pressefreiheit von den angelsächsischen Besatzern. Seither wechseln politische Strömungen am Rhein und ihre Mehrheiten munter, wobei Köln eher ein liberales Übergewicht und Mönchengladbach eher eine konservative Note hat. Aber eigentlich nix, was eine Derby-Kollision auslösen könnte.

Religiöse/weltanschauliche Hintergründe: Das „Old Firm“ zu Glasgow ist eines der ältesten Derbys der Welt und seit 1890 das meistgespielte in Europa mit über 400 Partien zwischen den schottischen Spitzenklubs Celtic und Rangers. Die Rangers in Blau sind Klub des Establishments und der protestantischen Mehrheit, Celtic in Grün-Weiß ist katholisch geprägter Verein irischer Einwanderer. Das führt auch zu patriotischer Abgrenzung im Ibrox-Stadium oder Celtic-Park. Die Celtic-Anhänger schwenken irische Fahnen, die Rangers-Fans den Union Jack.

Für Fohlen und Geißböcke lässt sich aus dem religiösen Brunnen ein Motiv für das Derby nicht schöpfen. Beide Städte sind vom Ursprung her erzkatholisch. Seit Beginn des 4. Jahrhunderts ist Köln Bischofssitz. Der Bischof übernimmt die vollständige Machtausübung in der Stadt, also auch die weltliche. Erst Ende des 13. Jahrhunderts können die Bürger sich davon befreien, als Köln ab 1288 Freie Reichsstadt wird. Keimzelle Gladbachs ist im Jahre 974 der Bau des Münsters und die Gründung einer Abtei durch den Kölner Erzbischof Gero. Mönche treiben die Besiedlung voran. Unter Erzbischof Everger kommt das Gebiet zum Erzbistum Köln. Die Abtei bleibt relativ autonom und übt über Gladbach die kirchlichen Rechte aus. Die Stadtrechte werden 1365 verliehen.

Wenn heute die Geißbock-Fans zur Saisoneröffnung bei einer ökumenischen Andacht im Dom zur Orgel die Vereinshymne „Mer stonn zo dir FC Kölle“ der Gruppe De Höhner singen (eine Adaption des nach einem Volkslied 1979 entstandenen Kultsongs „Loch Lomond“ der Schotten-Band Runrig), fahren die Fohlen zur gleichen Zeit zur Papst-Audienz in den Vatikan … Nur mit kölschem Katholizismus und einer ganz besonderen Persönlichkeit ist allerdings Folgendes zu erklären: Als Hennes Weisweiler, der Fohlen wie Geißböcke trainiert hat, 1983 stirbt, findet die Totenmesse im Hohen Dom zu Köln statt und gleicht einem Staatsbegräbnis. Mehr als 20.000 Menschen, darunter 6.000 geladene Gäste, begleiten ihn auf seinem letzten Weg. Der Leichnam ist zuvor im Dom aufgebahrt – eine Ehre, die bis dahin nur Bundeskanzler Konrad Adenauer und Erzbischof Joseph Kardinal Höffner zuteilwurde.

Doch zuweilen kann es auch von oben nicht gerichtet werden: Beim „Schicksalsspiel“ gegen Mainz 05 im April 2018 segnet Dompropst Gerd Bachner in der Halbzeitpause feierlich in der „Geißbock-Loge“ im Rhein-Energie-Stadion eine Fiale, also ein Stück Stein des Kölner Doms. Die Fans bekommen davon nichts mit – dann wär‘s ja auch nicht mehr feierlich. Es hilft nichts, der FC steigt ab.

Mentale Hintergründe: Auch mentale Unterschiede können Rivalität und Derby-Charakter auslösen. Wie beim VfB Stuttgart und Karlsruher SC. Hier konkurrieren Schwaben und Badener, die nach dem Zweiten Weltkrieg in dem Konstrukt Baden-Württemberg zusammengespannt wurden. Wobei die gegenseitige Abneigung älter ist: 1806 macht Napoleon Württemberg zum Königreich, Baden bleibt Großherzogtum. Bis Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt sich eine badische Mentalität, die in dem Spruch „Schwôbe schaffe, Badner denke“ gipfelt. Ähnlich die Konkurrenz von Braunschweig und Hannover. Historiker führen sie zurück bis auf den Zoff von Welfen und Kurfürsten im 17. Jahrhundert. Weiter angereichert wird die Rivalität nach dem Zweiten Weltkrieg, als Hannover zur Hauptstadt des neuen Bundeslandes Niedersachsen erkoren wird. Sportlich kocht es über, als 1963 Braunschweig bei Gründung der Bundesliga dabei ist, Hannover aber nicht.

Solch mentales Konfliktpotenzial wird es wohl zwischen den nieder- bis mittelrheinischen Kölnern und den niederrheinischen Gladbachern nicht geben, zumal ja beide Städte überwiegend auf der einst von den Franzosen besetzten Seite links des Flusses liegen und nicht auf der vom Kölner gering geschätzten rechten („schäl Sick“). Zugegeben, der Kölner muss zu seinem 157,38 Meter hohen Dom geradewegs hinaufschauen können, während der Niederrheiner den freien Blick aufs flache Land braucht. Aber ist das nun kriegsentscheidend? Zumal doch Dr. Fritz Langensiepen vom Landschaftsverband Rheinland 2007 im „Kölner Stadt-Anzeiger“ die Attribute „Offenheit, Gemeinschaftssinn, Feierfreude, Redelust und Spontanität“ als Klammer rheinischer Mentalität benennt.

Da wird gar der weithin bekannte „kölsche Klüngel“ zum Gemeinsamkeit stiftenden Merkmal, von Adenauer einst umschrieben mit „man kennt sich, man hilft sich“. Oder wie der Lateiner sagt: „Manus manum lavat“ (eine Hand wäscht die andere). Gemeint ist ein Beziehungsgeflecht aus Politik, Recht, Wirtschaft, Kultur und Geistlichkeit in einem System gegenseitiger Gefälligkeit, Verpflichtung und Abhängigkeit. Böse Zungen sprechen von Korruption und Filz. Der Schriftsteller Heinrich Böll hat das Phänomen 1960 in seinem Essay „Was ist kölnisch?“ plastisch beschrieben. Der bei Kiepenheuer & Witsch erschienene Sammelband führt im Jahr darauf die „Spiegel“-Bestsellerliste an.

Während der Niederrheiner das System eher stillschweigend praktiziert, trägt der katholische Kölner es mit Stolz wie eine Monstranz vor sich her. Oder auch wie einen Karnevalsorden. 1989 beim 38. Deutschen Braumeistertag macht das Bonmot die Runde, Erzbischof Josef Kardinal Frings wäre nur deshalb nicht Papst geworden, weil er forderte, die Schweizergarde durch die Roten Funken zu ersetzen … Als aber 2015 der Effzeh als eingetragener Karnevalsverein mit einem Fastnacht-Trikot die Roten Funken ehren will, gibt es in den sozialen Medien einen Shitstorm – wegen der weißen Lätzchen, die den Kickern zum Halse heraus hängen.

Womit auch die wesentlichen Lebensinhalte des Domstädters umschrieben wären, die den Verdacht nahelegen, dass er den Buchstaben K beim Rest der Welt für sich reserviert hat: Karneval, Kicken, Kirche. Die Kölner Alliteration. Oder numerologisch: Elferrat, Elfmeter, elfter November (an dem die Katholiken St. Martin feiern). Wenn jetzt noch ein Gladbacher um die Ecke käme und fragte: „War das der mit dem Fohlen?“, wäre es wohl mit der Symbolik etwas übertrieben …

Überhaupt das Sprachliche: Identitätsforscher Langensiepen sagt auch, dass es bei aller Gemeinsamkeit unterschiedliche rheinische Regionen gebe und die Dialekte ein Schlüssel zu ihrer Mentalität seien. Nirgendwo anders auf der Welt fächern sich auf engstem Raum so viele Mundarten auf, weshalb man auch vom „Rheinischen Fächer“ spricht. Am ehesten lasse sich, so springen die Sprachforscher hilfreich bei, das Niederrheingebiet als das Land kennzeichnen, dessen Bewohner die früheren zum Niederländischen gehörenden Mundarten sprechen würden. Da kommt man unweigerlich zu einem Düsseldorfer Vorort: Die „Benrather Linie“ trennt den südniederfränkischen Sprachstamm im Norden vom ripuarischen im Süden, der auch als „kölsche Mundart“ durchgeht. Die Grenze wird ebenso als „Maken/Machen-Linie“ bezeichnet. Damit ist auch dieser Versuch gescheitert, die Rivalität der Fohlen und Geißböcke herkömmlich zu deuten: Ob nun die Gladbacher ein Tor „maake“ oder die Kölner eines „maache“, macht einen 90-minütigen Kick noch nicht zum Derby …

Ein letzter Versuch: Wenn schon Akademiker und andere kluge Köpfe es nicht schaffen, rheinische Rivalitäten zu erläutern, dann vielleicht die Spezies, deren Profession es ist, dem Volk aufs Maul und hinter die Stirn zu schauen: die Kabarettisten. Da gibt es gleich mal ein Remis: Während die kölsche Spitze Jürgen Becker erklärt, „der Kölner kann nichts, traut sich aber alles“, formuliert Altmeister Hanns Dieter Hüsch Jahre zuvor: „Der Niederrheiner an sich weiß nichts, kann aber alles erklären.“

Auf Fohlen-Seite fängt mit Hüsch jedoch das Dilemma schon an. Der 2005 verstorbene „Poet unter den Kabarettisten“ kam nicht aus Mönchengladbach, sondern aus Moers, war also nur phonetisch mit Ach und Krach auf Augenhöhe und alliterativ um Längen schlechter als die K-Fraktion (zumal Moers früher Meurs hieß). Schlimmer noch: Ende der Achtziger kürt Hüsch auch noch Köln zu seiner Wahlheimat. Mit Fußball hatte der Mann ebenfalls nicht allzu viel im Sinn, auch wenn die Beziehungsprosa über seine erste Ehefrau Marianne 1959 in der Geschichte „Frieda und der Fußball“ mündet.

Für Hüsch einspringen kann auf Gladbacher Seite niemand. Volker Pispers kommt zwar aus Rheydt und hätte wohl früher einen glänzenden WG-Partner für Borussias einstigen Linksaußen Ewald Lienen abgegeben, bleibt aber, inzwischen in Düsseldorf-Oberkassel gelandet, in seinen Programmen ausnahmslos politisch. Zur Erklärung des Derbys taugt Pispers nicht. Bei ihm tauchen fußballerisch allenfalls mal die Münchener Bayern auf, wenn etwa Angela Merkel „unschlagbar ist, wie der FC Bayern der deutschen Politik, nur eben ohne Pep“. Woran man erkennt, wie lange die Kanzlerin schon da ist und der Maestro schon weg.

Auch der Kölner Becker kämpft mit Handicaps, muss er doch bei den „ARD-Mitternachtsspitzen“ Wilfried Schmickler als Co-Moderator aushalten. Der wohnt zwar in der Kölner Südstadt, ist aber in Leverkusen geboren und bekennender Bayer-Fan. Becker gelingt es gleichwohl, beim FC typisch kölsche Seelenlagen herauszukitzeln. So etwa 2009, als er ein „Tieropfer“ vorschlägt: Geißbock „Hennes“ solle vor einem Spiel im Strafraum verbrannt werden, damit der FC wieder mal gewinne. Oder 2010, als Becker in der „Süddeutschen“ zum Besten gibt, die Zuschauerzahlen des 1. FC Köln würden sich reziprok zum Erfolg entwickeln. In der Zweiten Liga hätte man mehr Zuschauer als viele Bundesligisten: „Spätestens in der Kreisklasse braucht Köln ein größeres Stadion.“

Oder noch ein Jahr später im Fernsehen, als Becker Silvio Berlusconi als FC-Präsidenten ins Spiel bringt. Auf die Frage der „Neuen Osnabrücker Zeitung“, ob es schon so weit gekommen sei, erwidert Becker, Köln sei die nördlichste Stadt Italiens und der FC etwa so seriös gemanagt wie Italien regiert. Aber: „Viele Italiener schämen sich mittlerweile für Berlusconi. Die Kölner sind stolz auf ihren FC und feiern auch, wenn er verliert.“

Und dann gibt es 2016 auch noch diesen Becker-Spruch im „Express“: „Köln ist so etwas wie Lothar Matthäus als Stadt.“ Das verwirrt jedoch. Ist das jetzt positiv oder negativ gemeint und wenn ja, für wen? Fazit: Wenn selbst Becker mit solcher Mehrdeutigkeit keine Klarheit in die Derby-Frage bringt, ist auch dieser Versuch gescheitert.