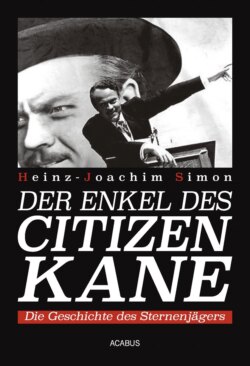

Читать книгу Der Enkel des Citizen Kane. Die Geschichte des Sternenjägers - Heinz-Joachim Simon - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1

ОглавлениеDie Begegnung mit einem Sternenjäger

Ich wohnte auf der falschen Seite der Straße. Auf der rechten standen gleichförmige, graue, einfallslose Mehrfamilienhäuser mit kleinen Vorgärten, deren löchrige Rasenfläche die Hoffnungslosigkeit ihrer Bewohner widerspiegelte. Auf der anderen Seite der Straße standen hübsche Villen mit gepflegten Gärten und Zufahrten zu den Garagen. Auf meiner Seite parkten die Autos auf der Straße und waren Kleinwagen, in der Regel Igel, wie wir sie nannten, die in der Stadt gebaut wurden. Uns gegenüber standen Porsches oder andere Luxuswagen wie BMWs und Mercedes in den Garagen. Auf der richtigen Seite der Straße wohnten die Oberen des Igelwerkes, auf meiner Seite die Arbeiter, die Malocher. Nun denken Sie nicht, dass ich eifersüchtig oder neidisch auf die Leute in den schönen Villen und den eleganten Autos gewesen wäre. Auf unserer Seite nahmen wir dies hin wie den Wind, der ständig in die Stadt hineinwehte. Mich prägte es nur insofern, als ich mir vorgenommen hatte, eines Tages auf der richtigen Seite zu wohnen. Selbst die Mädchen waren auf der anderen Seite schöner, waren blond, mit hellem Lachen und trugen schöne Kleider und bedachten uns mit Nichtachtung. Man hatte ihnen wohl gesagt, dass wir die Schmuddelkinder waren. Auch das, so nahm ich mir vor, würde sich ändern. Eines Tages …

Falkenburg ist eine Retortenstadt an einem Kanal, hinter dem rotsteinig das gewaltige Werk aufragt, das einst der Führer des Großdeutschen Reiches dorthin gepflanzt hatte. Dafür hatte man Zwangsarbeiter aus allen Teilen Europas in diese Ödnis deportiert und war so weit gegangen, auch Sklaven aus dem KZ herzuschicken. Falkenburg gehörte zum Schattenreich des Heinrich Himmler. Aber darüber sprach man nicht mehr und an die russischen Gefangenen erinnerte nur eine Barackensiedlung am alten Schloss der Grafen von Falkenburg, die man „Klein Moskau“ nannte. Einige wenige Straßenzüge waren im Dritten Reich hochgezogen worden und ihre Architektur verströmte Langeweile. Das meiste war jedoch in den Fünfzigerjahren gebaut worden, allein mit dem Gedanken, Wohnraum zu schaffen und so lieblos sah es auch aus. Uns störte es nicht. Wir kannten nichts anderes. Es blieb bis heute eine unschöne Stadt, der man anmerkte, dass sie dem Gehirn eines Fantasten und Größenwahnsinnigen entsprungen war. Der Wind vom Hausberg pfiff in die Hauptstraße hinein und die Stadt lag oft unter einem grauen Himmel und mir schien, es regnete öfter als in anderen Orten. Falkenburg gehörte zu den hässlichsten zehn Städten des Landes, doch damals wussten wir das nicht. Wir nahmen die Stadt hin wie das Wetter. Woanders rissen sich die Menschen darum, hierherzuziehen, denn im Werk, wie es genannt wurde, bekam man gutes Geld und dies führte dazu, dass selbst das Führungspersonal aus aller Welt sich gerne hier verdingte. Die Hauptstraße hieß Costesallee, nach dem Erfinder des Igels, der dieses Auto für den Führer des Großdeutschen Reiches konstruiert hatte. Er galt als Genie und dies sicher nicht unberechtigt, sodass man am künstlichen See in der Mitte der Stadt eine Büste von ihm aufgestellt hatte. Dass er auch Panzer und anderes Kriegsgerät konstruiert hatte, überging man. Lediglich über den Kübelwagen, der sich selbst in den Wüsten Afrikas und im Schnee Russlands behauptet hatte, sprach man mit Stolz. Die Igel, die der Führer einst seinem Volk versprochen hatte, wurden niemals ausgeliefert, denn diesem Vorhaben kam der Krieg dazwischen und die mächtigen Werkhallen wurden für anderes genutzt, was dabei helfen sollte, den Krieg zu gewinnen, der von Anfang an verloren war. Jedoch wussten das damals nur wenige und huldigten wie besoffen dem Führer.

An der Costesallee standen zwei Kinos, das Rathaus, eine gute Bücherei, eine Mittelschule und ihr gegenüber einige Kneipen, die Onkel Willi oder Hühner-Rudi hießen. Das eine Ende der Straße endete vor dem Hausberg, das andere am Kanal. Vor dem schön bewaldeten Berg, an der Schnittstelle zwischen Costesallee und Heinrich-Heine-Straße – letztere hieß einmal anders – blinkte in einem hässlichen Fünfzigerjahre-Bau die Neonreklame der Citybar, die auch mal Marinabar hieß und dann, als sich niemand mehr an Rocco Granatas „Marina, Marina …“ erinnerte, wieder Citybar und schließlich Moonlight. Sie hatte einen Ruf wie die Große Freiheit, denn die Geschichte spielt in den Sechzigerjahren, bevor der braune Dunst mit den verqueren Moralbegriffen aus den Köpfen wich. Es kam schon vor, dass man sich in und vor der Bar tüchtig prügelte und man sprach von sehr großzügigen Mädchen und Orgien und natürlich zog diese Bar magisch an. Meine Eltern warnten mich ständig vor den Jungen, die dort verkehrten. Man nannte sie Halbstarke und sie trugen enge Jeans, Lederjacken und kämmten ihre Haare zu einer Elvistolle. Die modisch Anspruchsvollen trugen spitze Schuhe mit hohen Absätzen, die man Toreroschuhe nannte. Unser abendliches Ritual bestand darin, die Costesallee rauf und runter zu laufen, um den Blick eines Mädchens zu erhaschen. Meistens beachteten sie uns nicht und wenn, dann mit einem abwehrenden Blick, der uns sagte, dass wir keine Prinzen waren.

Dort in der Citybar hörte ich zum ersten Mal die Rolling Stones. „I can’t get no satisfaction“ schilderte genau unsere Not und Seelenlage. Was wir dann aus Berlin hörten, war schon hoffnungsvoller. Dort rannte man gegen das Establishment an und jeder von uns kannte Namen wie Teufel, Langhans und natürlich Rudi Dutschke, in dem wir unseren Lenin sahen. Wir waren alle links und lasen Marcuse und Marx und verstanden kein Wort davon. Wir hatten zu Haus alle das Kapital, das blaue Buch, das einige aus Ostberlin besorgten und ein Ausweis dafür war, dass man dazu gehörte. Keiner von uns war über die ersten Seiten hinausgekommen.

Oh ja, wir hätten am liebsten die ganze vorherige Generation vor Gericht gestellt, denn zu oft hatten wir erlebt, dass sie besoffen das Horst-Wessels-Lied dröhnten: „ … denn heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt.“ Dabei hatten sie den Krieg krachend verloren und sich mit Schande bedeckt. Aber davon wollten sie nichts wissen. Betrunken erinnerten sie sich, dass sie gemordet hatten, aber sie hielten es immer noch für Heldentum.

Der Höhepunkt meiner Laufbahn als Mitglied des Sozialistischen Zentrums bestand darin, dass ich einmal die Costesallee mit einer Demonstration lahm legte, was aber auch nicht half, dass man den Film The Green Berets mit John Wayne absetzte. Dann kam mir die Karriere dazwischen und ich vergaß die Phrasen und die Komödie von der Revolution und die Parolen von Ho Chi Min und Che Guevara. Aber der Reihe nach. Das geschah erst später.

Meine damalige Freundin arbeitete in der Marketingabteilung der Costes-Werke und mit ihrer Hilfe bekam ich ein Volontariat in der Werbeabteilung, wo ich Claus Costes begegnete, der in dieser Geschichte die Hauptrolle spielt. Ich wusste damals nicht, wer er war. Ich erkannte nur, dass er nicht irgend so ein Krethi oder Plethi sein konnte, schließlich wurde er vom Marketingleiter Burger persönlich durch die Werbeabteilung begleitet. Ich war damit beschäftigt, Korrektur zu lesen, was so ungefähr die langweiligste Arbeit in einer Werbeabteilung ist, aber für einen Frischling gerade angemessen.

„Das hier sind unsere neuen Prospekte für den Fünfzehnhunderter“, sagte Burger stolz. Sein Begleiter beugte sich über meine Schulter.

„Was hältst du von der Kiste?“, fragte er mich augenzwinkernd.

„Wenn ich mir so ein Auto leisten könnte, wäre das schon schön“, sagte ich ausweichend, denn ich konnte doch nicht sagen, dass ich das Fahrzeug langweilig und hässlich fand. Ich schwärmte damals von englischen Roadstern wie Triumph und MG und wenn ich mich als Prinz fühlte, was selten genug vorkam, träumte ich vom Jaguar E-Type. Von den ganzen Costes-Wagen fand ich nur den Leo akzeptabel.

Claus Costes, von dem ich noch nicht wusste, dass er so hieß, kritisierte mit einem Lachen die Einfallslosigkeit des Designs, die Biederkeit, die die Prospekte ausstrahlten und erstaunlicherweise bekam Burger zwar einen roten Kopf, schwieg aber dazu. Daraufhin sah ich mir den respektlosen jungen Mann etwas genauer an. Er war in meinem Alter, hatte widerspentiges blondes Haar, das ihm in die Stirn fiel, ein ovales ebenmäßiges Gesicht und durchdringende blaue Augen. Weiß Gott, ich hätte gern so ausgesehen wie er. Eine Helligkeit und Lässigkeit ging von ihm aus, wie ich es bisher nur im Kino gesehen hatte, wenn Steve McQueen seinen Ford Mustang tätschelte. Er hatte Charisma, wenn Sie damit etwas anfangen können. Oder besser ausgedrückt: Er brachte jeden dazu, sich zu wünschen, sein Freund zu sein. War es seine herausfordernde Art, sein übermutiger Blick, der mich alle Bedenken vergessen ließ und mich in einer Anwandlung von Mut dazu brachte, in seine Kritik einzustimmen?

„Es fehlt den Fotos an Drive!“, quetschte ich heraus.

Burger fiel fast die Kinnlade herunter. Der junge Mann schlug mir begeistert auf die Schulter.

„Das ist es! Das Design des Autos ist langweilig, der Kreativdirektor der Agentur fand es spießig, der Fotograf ist bei dem Anblick der Karre eingeschlafen. Die Kiste steht nur dumm in der Landschaft herum. Es fehlt an Begeisterung, Leidenschaft und Liebe zum Produkt.“

Ich befürchtete, dass ich mich durch die Zustimmung zu seiner Kritik um Kopf und Kragen geredet hatte. Burger führte seinen Begleiter mit missmutigem Gesicht schnell zum nächsten Tisch weiter, an dem man an einem Layout bastelte.

Bartel, der mich ein bisschen unter seine Fittiche genommen hatte, schüttelte sorgenvoll den Kopf.

„Junge, Junge, du hast den Mund aber schön voll genommen. Wie kannst du einen Prospekt kritisieren, den Burger in der Vorstandsetage bereits vorgestellt und als charaktervoll, wegweisend und mit ‚The Product is the Hero‘ gepriesen hat? Wenn das man gut geht!“

„Aber es stimmt doch“, wehrte ich mich. „Die Fotos sind doch so langweilig wie das Design des 1500. Wer war denn der junge Mann neben dem Chef?“

„Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Muss aber jemand von Bedeutung sein, wenn der Chef ihn höchstpersönlich herumführt.“

„Von Bedeutung? Der ist höchstens drei Jahre älter als ich.“

„Vielleicht der Sohn eines wichtigen Händlers. Aber nun mach mal weiter. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. So ist das nun einmal.“

So war das damals.

Ich war auf der Suche, was ich aus mir machen wollte und hatte meinen Weg noch nicht gefunden. Um meine Bedeutungslosigkeit auszugleichen, machte ich also erst einmal bei der Außerparlamentarischen Opposition mit. Ich war ein kleines Licht bei den Jusos geworden und träumte vom Marsch durch die Institutionen. Wir diskutierten endlos über den richtigen Weg, über die Stadtguerilla und anderen Unsinn, aber in Wirklichkeit ging es darum, der Muffigkeit der damaligen Zeit etwas entgegenzusetzen. Wir lehnten die Alten ab und so manches Mal, wenn ich auf dem Schützenfest das Lied vom „Polenstädtchen“ hörte, fragte ich mich, ob die Kerle dort in Auschwitz dabei gewesen waren.

Nach meinem Volontariat stand fest, dass ich Werbemann werden wollte, denn damals hatte diese Tätigkeit noch etwas Glorioses. Das Image der Madison Avenue verklärte diesen Beruf, und Namen wie Bill Bernbach, Gossage und Ogilvy glitzerten wie Sterne. Ich las alles, was ich über sie finden konnte. Anfangs machte ich mir keine Gedanken darüber, wie es zu vereinbaren war, dass auf meinem Schreibtisch neben dem Bild von Che Guevara Bücher über die Diener des Großkapitals standen. Ich war so etwas wie ein blinder, verspielter Seehund. So ganz geheuer war es mir dann doch nicht, dass ich mich einerseits im Brustton der Überzeugung als Sozialisten bezeichnete, andererseits aber dafür sorgen wollte, dass die Kapitalisten noch reicher wurden. Also fragte ich Bolle von der SDAJ, der einst Juso-Vorsitzender gewesen war und zur KP gewechselt hatte, ob das überhaupt ginge, als Linker den Kapitalisten zu dienen. Aber er beruhigte mich, dass die Partei zur gegebenen Zeit Leute für Agitprop und so etwas brauche. „Lerne von den Kapitalisten, aber bewahre dir deinen Glauben.“

Ich nahm mir dies vor, aber vergaß es bald auf dem Weg zum Erfolg. Es kam auch niemals dazu, dass mir jemand sagte, die Partei würde mich brauchen. Glück gehabt.

In Berlin kam es dann zu der entscheidenden Weichenstellung. Ich saß mit unserer Jazzclique Puschen, Ketzek und Wölfchen in der Citybar herum. Wir hatten uns gerade die Köpfe heiß geredet, ob Chet Baker so gut wie Miles Davis war, als Janosch, der Wirt, uns kreidebleich zurief: „Die haben Rudi umgebracht! Kam eben durchs Radio.“

Wir starrten uns erschrocken an. So wie wir mochten sich die Russen erschrocken haben, als sie hörten, dass Lenin tot war.

„In Berlin ist der Teufel los. Der SDS hat zur Großdemo aufgerufen.“

Ich hatte das rote Plakat der SDS an der Wand: „Alle reden vom Wetter. Wir nicht“. Mit den Ikonen Marx, Engels und Lenin in der Mitte. Der SDS gebärdete sich als Avantgarde der Jugendbewegung.

„Wir müssen nach Berlin!“, forderte Wölfchen, der sich als wiederauferstandender Bakunin verstand. Er griff zu dem Telefon auf der Theke und trommelte alles zusammen, was in Falkenburg links war oder Krawallmacher genannt wurde.

Wir waren in den Augen der damaligen Gesellschaft Gesindel. Endlich hatte sie wieder welche, die sie von Herzen hassen und ausgrenzen konnte. Dabei rebellierten wir nur gegen ihre Spießigkeit, ihre Selbstzufriedenheit und den braunen Dunst in den Köpfen der Menschen. Oh ja, sie hatten die Ideologie der Nazis noch nicht ausgeschwitzt. Wir fanden sie unerträglich – und sie uns – und dies sollte bis Mitte der Siebzigerjahre andauern.

Wir bekamen einen Konvoi von acht Igeln zusammen. Damals hatte ich noch keinen Wagen. Ich fuhr mit meiner damaligen Freundin, die mit ihren langen schwarzen Haaren und ihrem schönen schmalen Gesicht eine Schwester der Juliette Greco aus den Kellern von St. Germain hätte sein können, im Auto von Wölfchen mit. Alle Genossen beneideten mich um sie, um ihre geheimnisvolle Aura, um ihren französischen Esprit. Sie trug stets lange schwarze Pullover und die Kajalstriche unter den Augen ließen sie wie eine ägyptische Priesterin aussehen. Ihr Name war Monika. Ich nannte sie Juliette, rauchte Gauloises und hielt mich für einen Existenzialisten.

An der Helmstedter Grenze geschah etwas Unerhörtes. Klar, aus unseren Autos flatterten rote Fahnen. Dies war wohl für die Vopos Ausweis genug, sodass man uns ohne Kontrolle durchwinkte. Begeistert schrien sie uns zu: „Gebt den Kapitalistenschweinen Saures!“

Aber darum ging es uns nicht. Wir hatten einen anderen Feind im Auge, den Tarek-Konzern mit seiner Zeitung Schau mal. Wir waren davon überzeugt, dass der armselige Wicht, der Rudi niedergestreckt hatte, von Schau mal dazu aufgehetzt worden war. Nie wieder sollte ich so schnell nach Berlin kommen. Wir parkten unsere Autos auf dem Kurfürstendamm. Da wir kein Geld für Hotels hatten, schliefen wir im Wagen so gut es eben ging. In unserem Alter war das kein Problem. Wir frühstückten gegenüber im Café Zuntz, neben dem Kranzler, und gingen zum Wittenbergplatz, wo sich die Demonstranten sammelten. Wir wurden zur Masse und ein Rausch erfasste uns. Wir marschierten durch Berlins Straßen und glaubten, dass die Revolution in greifbarer Nähe wäre.

Wir schrien „Ho, Ho, Ho Chi Minh“ und „Schau mal hat mitgeschossen“ und „Macht kaputt, was euch kaputt macht“, was auch nicht viel intelligenter war. Deutschland, so glaubten wir, war auf den Straßen. Das junge Deutschland. Kaum einer von uns war über dreißig Jahre alt. Es ging zum Schöneberger Rathaus und dort passierte es dann. Ein Wasserstrahl streckte mich zu Boden. Mein vor ein paar Monaten frisch operiertes Ohr brannte wie Feuer. Mein Trommelfell war geplatzt. Seitdem höre ich auf dem linken Ohr nicht mehr viel. Mein Preisgeld für den romantischen Karneval. Na ja, andere haben mehr bezahlt.

Am Abend erreichten wir das Hochhaus des Tarek-Konzerns an der Berliner Mauer. Was wir dort wollten, war uns allen nicht so klar. Irgendjemand gab schließlich die Parole aus, dass wir die Auslieferung der Zeitung verhindern müssten. Wir intonierten die „Internationale“, was man noch durchgehen lassen konnte, auch das „Schau mal hat mitgeschossen“, aber einige hatten sich wohl in einen Rausch hineingeschrien oder zu viele Joints konsumiert. Plötzlich brannten einige Auslieferungswagen. In der Dunkelheit sah es vor dem Hochhaus aus wie der Eingang zu Dantes Inferno. Uns war, als wären wir bei dem Sturm auf den Winterpalast in St. Petersburg dabei. Ein Gefühl der Brüderlichkeit machte sich breit und wieder sangen wir die „Internationale“: „Völker hört die Signale, auf zum letzten Gefecht!“

Gänsehaut. Wir waren dabei, eine neue Republik zu schaffen. Irgendwelche Idioten begannen Steine zu werfen. Total verrückt. Polizeikolonnen rückten vor. Knüppel raus. Die machten ernst. Wir spielten Revolution, sie hatten das Niederknüppeln bei den Nazis gelernt. Wir gaben Fersengeld. Meine Freundin strauchelte. Ein Polizist erreichte uns und jagte mir seinen Knüppel in den Rücken. Der Schlag war nicht weiter schlimm, doch ich stürzte zu Boden und ruinierte meinen kürzlich erstandenen Burberry. Der Polizist starrte uns eine Weile unentschlossen an. Vielleicht war er von der Schönheit meiner Juliette Greco so beeindruckt, dass er von uns abließ. Vielleicht hatte ihm seine Mutter eingebläut, dass man Frauen nicht schlägt. Ich zog Juliette hoch und wir machten uns zum Kurfürstendamm auf. Im Gedränge vor der U-Bahn-Station fand ich auch Wölfchen wieder. Als die Haltestelle Spichernstraße kam, sagte Wölfchen, der mit seinem schwarzen Rauschebart tatsächlich wie der leibhaftige Bakunin aussah: „Hier soll es eine geile Disco geben.“

Auch ich fand, dass wir für die Revolution genug getan hatten und wir stiegen aus. Das Big Apple war damals die angesagteste Disco in Berlin. Wir gingen in den hellblauen Tempel, wo die guten Sachen von den Stones, Temptations und von Jack Dupree, Howlin’ Wolf und Muddy Waters gespielt wurden. Wir drängten uns an die Bar. Der Laden war total überfüllt. Blaue Blitze blendeten uns. Die Stones sangen „Street Fighting Men!“. Die richtige Begrüßung, dachte ich. Wir bestellten Scotch, und so, wie wir uns fühlten, hatten sich sicher auch die Roten nach der Erstürmung des Winterpalais gefühlt. Leider hatten wir keinen Smolny und unsere Polizisten waren keine Weißgardisten.

Das Eis klirrte in meinem Glas mit Johnny Walker. Wölfchen hatte sich auf der Tanzfläche in eine langbeinige Rothaarige verkrallt. Neben mir verlangte jemand Chivas Regal. Ich sah mich neugierig um. Chivas war für mich ein unerschwinglicher Whisky. Es war der verflixte Kerl, den Burger durch die Werbeabteilung geführt hatte. Er musterte meine Freundin und sie schien den jungen Mann auch irgendwie interessant zu finden. Er erkannte mich und reichte mir die Hand mit einem Lächeln, das mich sofort für ihn einnahm. Er hatte etwas Unwiderstehliches. Dass er hier im Halbdunkel der Bar eine Sonnenbrille trug, passte zu seiner Erscheinung, seiner Extravaganz, dem roten Pullover und den engen Hosen mit Schlag. Er wirkte selbstsicher und eine Lebenslust, ein Optimismus ging von ihm aus, der einen sofort in seinen Bann zog.

„Claus Costes“, stellte er sich vor.

Ich nannte ihm meinen unschönen Namen. Mit „Bruno Hofmann“ ist wirklich nicht viel Staat zu machen. Langsam begriff ich. „Hast du irgendetwas mit dem Alfred Costes zu tun?“

„Mein Großvater“, sagte er lässig.

Alfred Costes war der Herr von Falkenburg, der Inhaber der Costes-Werke, den man als genialen Ingenieur und Konstrukteur feierte. Der Erfolg des Igels war sein Werk. Er hatte den Wagen entwickelt und diesen selbst in Amerika zu einem Kultauto gemacht. Mittlerweile gehörten ihm Autowerke in England, Brasilien, Mexiko und in den USA. Er galt als Sinnbild des Wirtschaftswundermachers. Wenn man jemanden mit Fug und Recht einen Tycoon nennen konnte, dann ihn. Der Sportwagen Costes 111 war das Lieblingsauto der Reichen und Möchtegern-Playboys.

„Warst du etwa bei der Demo dabei?“, fragte er lächelnd.

Ich nickte.

„War nicht ganz folgenlos“, sagte ich und deutete auf mein knallrotes Ohr und meinen verdreckten Burberry.

„Tja, wenn man Revolution machen will!“, erwiderte er grinsend. „Auch einen Chivas?“

Ein unwiderstehliches Angebot. Ich nickte. Meine Juliette bekam natürlich auch einen spendiert. Wie sie ihn ansah, gefiel mir gar nicht. Er sah auch verdammt gut aus. Ich wusste, dass ich gegen einen Costes nicht den Hauch einer Chance hatte.

„Glaubst du, dass euer Straßenkampf irgendetwas bewegt hat?“, fragte er, nachdem wir uns zugeprostet hatten.

„Klar. Wenn in den nächsten Tagen überall in Deutschland Hunderttausende auf die Straße gehen, wird das die Republik verändern.“

„Spinner!“, sagte er abfällig.

„Klar, als Kapitalist musst du so reden“, erwiderte ich hitzig. „Du wirst schon sehen.“

„Gar nichts wird passieren. Was ihr da macht, ist alles nur Onanieren. Mensch, nehmt die Hände vom Schwanz!“

Meine Greco schien von seiner Wortwahl kein bisschen schockiert zu sein. Im Gegenteil, sie drängte sich an ihn heran und in ihren schwarz umrandeten Augen sah ich etwas, was mein Ego gründlich kränkte. Aber seltsamerweise war ich nicht sauer auf Costes, denn auch mich faszinierte seine Lässigkeit und Selbstsicherheit und diese unbekümmerte Aura. Ich war sauer auf die verdammte Monika. Ihr Greco-Getue gefiel mir nun gar nicht mehr.

„Und was machst du in Berlin?“, fragte sie ihn.

Er rieb sich das Kinn.

„Gute Frage. Ich studiere hier Maschinenbau. Auch die reinste Zeitverschwendung.“

„Und warum tust du es dann?“

„Weil es sich für einen Costes so gehört. Wir sind alle Genies.“

Ich dachte, dass er dies sarkastisch meinte. Aber er schien wirklich dieser Meinung zu sein. Über meinen erstaunten Blick lachte er.

„So nennt mich meine Mutter jeden zweiten Tag“, erklärte er. „Claus, sagt sie immer, denke daran, dass du ein Genie werden wirst. Du musst dich anstrengen.“

„Und wirst du es?“, fragte Juliette atemlos.

„Was?“

„Ein Genie?“

„Glaub schon. Wenn ich will, kann ich alles.“

Mir blieb die Spucke weg. War der Kerl noch ganz richtig im Kopf? Ich hatte noch niemanden gehört, der so dick auftrug. Wenn man aus der Arbeiterklasse kam, hatte man nicht gerade ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Die Konfrontation mit denen auf der anderen Straßenseite machte einem jeden Tag bewusst, dass die Reichen aus einem anderen Stoff gemacht waren.

„Bruno, bleib immer hübsch bescheiden!“, hatte mir meine Mutter eingebläut und das war hängengeblieben.

„Und du? Willst du wirklich Werbefuzzi werden?“

„Denk schon. Hab mich in Hamburg für die Werbeakademie angemeldet. Die haben mich tatsächlich genommen, obwohl ich beinahe durch die Aufnahmeprüfung gerasselt bin. Aber ich habe angeblich den besten Aufsatz geschrieben, den sie seit langem gelesen haben. Ich sei für die Werbung geboren.“

„Was hast du denn geschrieben?“, fragte er mit sichtlichem Interesse. Das war überhaupt seine Fähigkeit: Er konnte einem den Eindruck vermitteln, dass er genau zuhörte und die Meinung des Gegenübers ihm sehr wichtig war.

„Eine Story, wie man reich wird. Ich habe darüber geschrieben, wie die Rothschilds reich geworden sind.“

„Wie denn? Klingt nach einem guten Plot.“

„In London nahm man an, dass die Schlacht bei Waterloo verloren wäre, wie ein Kurier gemeldet hatte. Die Aktienkurse stürzten ins Bodenlose. Die Rothschilds wussten durch Spiegeltelegrafie, dass Wellington mit Hilfe Blüchers gegen Abend das Blatt gewendet und doch noch gewonnen hatte und kauften die Aktien im großen Stil auf. Als dann die Nachricht kam, dass Napoleon und nicht Wellington verloren hatte, stiegen die Aktien um ein Vielfaches und die Rothschilds wurden zu den reichsten Männern Englands.“

„Stimmt das wirklich?“

„Keine Ahnung.“

„Bruno fällt immer etwas Verrücktes ein“, sagte meine Greco.

Ich war nicht so sicher, ob dies als Kompliment gemeint war. Die Temptations sangen endlos „Papa was a Rolling Stone“.

„Ein verdammt guter Plot für einen Film“, zeigte sich Costes beeindruckt. „Warum willst du deine Zeit mit Werbesprüchen verplempern? Du kannst doch mehr aus deinem Talent machen.“

„Nee, lass man. Ich bin zum Werber geboren, haben selbst die Kollegen in der Werbeabteilung gesagt.“

„Schreib Geschichten. Du bist ein Geschichtenerzähler.“

„Wenn ich zu Hause sage, dass ich Schriftsteller werden will, erklärt mich die Familie für total verrückt. Unsere Sippe hält mich ohnehin für einen Spinner. Mein Vater hat schon so einen Hals, weil ich in die Werbung will. Er träumt davon, dass ich Ingenieur oder noch besser Inspektor bei der Stadtverwaltung werde.“

„Es wird dir noch leidtun. Mann, du hast Talent, aber keine Eier!“

„Hast du Eier, wenn du hier herumstudierst?“

„Hast ja recht. Ich werde bald Rock ’n’ Roll machen und hier meine Zelte abbrechen.“

Ich sah ihn verständnislos an.

„Ich werde zum Alten gehen und ihm sagen, dass ich Schluss in Berlin mache.“

„Zu deinem Vater?“

„Nein. Doch nicht zu dem“, sagte er verächtlich. „Zum Alten muss ich, zum Großvater, dem Archimedes des Automobilbaus.“

„Und was willst du machen?“

„Nach den Sternen greifen. Filme. Filme will ich machen. Ich bin verrückt nach Filmen.“

„Als Schauspieler kann ich mir dich gut vorstellen“, hauchte meine Greco.

„Nein, das ist es nicht. Filme produzieren oder Regisseur sein, das ist für mich das Gegebene. Wenn ich das erreicht habe, hole ich dich, Bruno. Du schreibst das Drehbuch.“

„Verrückt“, kommentierte ich sein Versprechen. „Als Costes bist du doch bald im Vorstand und kannst richtig Kohle machen.“

„Kohle? Mir gehören ohnehin eines Tages zehn Prozent vom Costes-Konzern.“

Es dauerte eine Weile, ehe ich den Mund zubekam. Die Augen von Juliette wurden noch feuriger.

„Tja, dann solltest du wirklich machen, was du machen willst. Es gibt da ein tolles Gedicht von Kavafis. Warte mal, vielleicht krieg ich es zusammen.

Zu manchen Menschen kommt der Tag,

da sie das große ‚Ja‘ oder das große ‚Nein‘

aussprechen müssen. Und sogleich wird

offenbar, wer in sich birgt das ‚Ja“ – er sagt’s

und schreitet voran in Ehren nach seiner Überzeugung.

Den Verweigerer reut nichts.

Fragt man ihn nochmals, sagt er von neuem ‚Nein‘.

Doch drückt jenes ‚Nein‘ – das richtige – sein ganzes Leben nieder.“

„Du kennst Kavafis? Mensch, Bruno, mir ist noch nie einer begegnet, der den Alexandriner kennt.“ Er sah mich über seine Sonnenbrille mit den blauesten Augen an, die ich bis dahin gesehen hatte. „Aber da kann ich mithalten. Das Gedicht heißt So sehr du vermagst. Es geht ungefähr so:

Auch wenn du dein Leben nicht führen kannst,

wie du es willst,

um eines bemüh dich zumindest,

so sehr du es vermagst; würdige es nicht herab

in etlicher Gebundenheit an jedermann,

in etlicher Betriebsamkeit und Gerede.

Würdige es nicht herab, indem du es einbringst,

ständig umtreibst und es bloßstellst in der

Menschenbeziehung und Umgang

alltäglicher Torheit,

bis es wie zu einer fremden Bürde wird.

Was sagst du nun? Griechisch müsste man können. Es bedeutet: Greife nach den Sternen und kümmere dich nicht darum, was andere dazu sagen. Dies hat man im Theater zu Epidaurus gesagt.“

Seit ich mich als Kavafiskenner zu erkennen gegeben hatte, schien ich für ihn ein Bruder im Geiste zu sein.

„Kavafis’ Gedichte zeigen uns, was das Leben von uns verlangt!“

Immer noch sangen die Temptations „Papa was a Rolling Stone“.

Claus bestellte eine neue Runde Chivas. Juliette klebte fast an ihm.

„Ich werde also kein Archimedes, sondern ein Huston, Litvak, Zanuck oder gar Orson Welles. Ein Genie des Films.“

Es klang verrückt und doch lachte ich nicht. Ich nahm ihm ab, dass er es schaffen könnte.

„Ich werde zum Alten gehen und ihm sagen, dass ich den Krempel hinschmeiße und anderen Sternen folge.“

So fing das an, was sich zu einer griechischen Tragödie auswuchs und dazu brauchten wir kein Theater in Epidaurus. Claus Costes ist also der Held dieses Buches, ich nur der Chronist, ein Geschichtenerzähler, wie er es sich gewünscht hat. Wenn ich nun davon erzähle, wie er zum Enkel des Orson Welles wurde, so setze ich das aus dem zusammen, was ich mit ihm erlebt, viele seiner Freunde und Gefährtinnen mir berichtet und was ich mir selbst zurechtgelegt habe. Wenn ich auch nicht immer dabei war, so trifft meine Schilderung doch den Kern dessen, was geschah. Ich erfülle damit seinen Wunsch und bin nun doch das geworden, was er von mir forderte: ein Geschichtenerzähler. Ich hoffe, es ist eine gute Geschichte geworden, eine, die ihm gerecht wird. Er war ein aus der mythischen Geschichte herausgefallener Held, so etwas wie ein Freund des großen Alexander. Er hätte neben ihm eine gute Figur abgegeben. Er verfolgte seine Ziele mit Leidenschaft und ich durfte dabei sein.

Wir tranken in dieser Nacht einige Gläser Chivas zu viel. Ich erwachte, weil ein Kellner mich wach schüttelte.

„Feierabend, junger Mann. Schlafen Sie sich zu Hause aus.“

Ich sah mich um. Die Tanzfläche war leer. Claus war verschwunden. Meine Greco auch. Von Wölfchen war ebenfalls nichts zu sehen. Ich konnte mir denken, was passiert war.

„Was muss ich zahlen?“, fragte ich bang, denn mein Portemonnaie war in jenen Tagen nicht gut bestückt.

„Ihr Freund hat alles bezahlt. Ich soll Ihnen das hier geben.“ Er reichte mir eine Visitenkarte. Mit Stahlstich stand dort sein Name und daneben das Wappen der Costes-Autos. Auf der Rückseite fand ich folgende Zeilen:

„Sorry, Bruno. Ich werde deine Freundin fragen, ob sie mit mir geht. Wenn sie zusagt, ist sie deiner nicht wert. Such dir eine, die dich erkennt. Wir hören voneinander.“

Er hatte mir also meine Freundin ausgespannt. Nette Art, mir es auf diese Weise mitzuteilen, dachte ich. An jenem Morgen nahm ich es ihm noch übel.

Als ich draußen in das Grau des Tages eintauchte, kam ich mir vor wie Belmondo in Außer Atem, meinem Lieblingsfilm. Sie erinnern sich an die letzte Szene, als er angeschossen die Straße entlang taumelt und zu Boden geht? Die Seberg kommt zu ihm gelaufen und er streicht sich über die Lippen und sagt: „Du Miststück!“ oder so etwas ähnliches. Auch ich fühlte mich verraten. An dem Tag nach dem Attentat auf Rudi war alles ein Schwarz-Weiß-Film und so sollten Sie sich auch alles vorstellen, was in Claus Costes’ Leben passierte. Es ist alles drin, Mut und Hybris, Sperma sowie Blut und Tod. Kann man mehr von einem Film erwarten? Aber dies war das Leben und es war für alle Beteiligten schmerzhaft, doch am Ende hoffe ich, dass Sie sagen: Es war wert erzählt zu werden. Eine Geschichte ist nur gut, wenn der Leser das Gefühl hat, dabei zu sein.