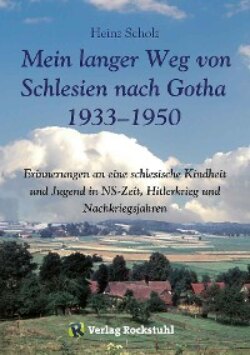

Читать книгу Mein langer Weg von Schlesien nach Gotha 1933–1950 - Heinz Scholz - Страница 9

Politik im Dorfe!

ОглавлениеAls ich im Sommer 1965, seit meiner Kindheit – nun als 40-Jähriger – das erstemal, wieder hinaufstieg auf „unseren Berg“ hinter unserem ehemaligen Haus und auf dem breiten hohen Feldrain dahinschritt, da sog ich den mir allzu vertrauten Duft der heimischen Gräser ein. Da war er wieder da, dieser unverwechselbare würzige Geruch des kargen Wachstums auf dem bergigen Sandboden, den ich als Kind unbewusst in mich aufgenommen, wenn ich hier oben gestanden hatte, die straffe Schnur meines schwebenden Drachens in fest ziehender Hand. Ilse, meine Frau, mit mir das erste Mal hier, war sehr angetan von der abwechslungsreichen, lieblichen Vorgebirgslandschaft. Oben, von der obersten Höhe meines Berges, wies ich hinüber nach Norden zur „Harte“, nach Westen zum Ortsteil „Klein-Berlin“, nach Süden auf „Vogels Pusch“. Hinter diesem ragte das „Kalte Vorwerk“ hervor. Und ganz hinten, am Horizont, konnten wir im Dunst die Konturen des Riesen- und Isergebirgskammes erkennen, auch deutlich sehen den herausragenden Kegel der Schneekoppe … . Ich kam auf den Namen unseres Dorfes zu sprechen: Hartelangenvorwerk. Dieser lange Ortsname hat oft Schwierigkeiten bereitet, wenn er anderswo amtlich genannt oder in eine viel zu kurze Spalte eines Personalbogens eingetragen werden musste. Und dann erzähle ich Ilse, wieder zurückblickend, wie uns zu meiner Schulzeit unser Lehrer in heimatkundlicher Unterweisung die Entstehung dieses Namens erklärt hatte:

Unser Dorf Hartelangenvorwerk 1967, polnisch: Radlówka.

Mit dem Teilwort „Harte“ ist der Name des am Dorfrand gelegenen bewaldeten Bergrückens gemeint. Und „Lange“ hat der Gründer und ursprüngliche Besitzer des „Vorwerks“ geheißen, in dessen Umfeld sich die Dorfsiedlung gebildet hat. Dass es sich in unserem Falle – im Gegensatz zu ehemals slawischen Gründungen in der Bober-Aue (wie Rackwitz, Sirgwitz …) um die Gründung eines Dorfes durch deutsche Siedler handele, ist dabei immer ausdrücklich gesagt worden … Das Vorderdorf, ein Straßendorf an der Hauptstraße zwischen Löwenberg und Lauban, war ein ausgesprochenes Bauerndorf, sagen wir: neben einem Großbauern hauptsächlich aus mittelgroßen drei- oder zweiflügligen Bauerngehöften bestehend, mit dem Hufschmied, dem „Gerichtskretscham“ und der Schule. Das Hinterdorf verfügte auch über einige kleinere und mittlere Bauern, doch hier wohnten dazwischen Arbeiter auf eigenem kleinen Hausgrundstück, sogenannte „Häusler“. Hinzu kamen ein Tischler, ein Stellmacher und ein Fahrradmechaniker, jeweils mit einer kleinen Werkstatt, und außerdem noch die Bäckerei Scholz und Runges kleiner Lebensmittelladen.

Die Arbeiter in unserem Dorf – und nun komme ich zur Politik – waren bis 1933 fast alle Anhänger der SPD. Nicht Mitglieder, doch sie wählten die SPD und lasen wie auch unsere Eltern als Tageszeitung die sozialdemokratische „Volksstimme“.

Wir kleinen Jungen, so mein Bruder und ich, wir trugen gelegentlich, am Hemd angesteckt, ein Abzeichen mit den „Drei Pfeilen“, einem Symbol der Sozialdemokraten. Mit diesem Anstecker und ähnlichen Kennzeichen versorgte uns der ältere, den Jungsozialisten nahestehende Nachbarjunge Heinz.

Ich erinnere mich, wie wir gemeinsam mit anderen Arbeiterkindern aus einem Versteck heraus den auf der Dorfstraße vorbeikommenden Bauernjungen mit erhobener Faust den Kampfruf „Freiheit!“ entgegenriefen, während sie uns mit dem Ruf „Heil Hitler“ zu übertönen versuchten. Ich denke, die Bauern im Dorf waren vor 1933 zum großen Teil Hitleranhänger, vielleicht auch „Deutschnationale“. Warum? Darüber habe ich damals nicht nachgedacht, doch später mir so zusammengereimt: Sie waren im Gegensatz zu den Arbeitern „Besitzende“; und sie müssten wohl die „Sozis“, die sie mit den „Roten“ in einen Topf warfen, wegen einer eventuell geforderten Enteignung gefürchtet haben. Und die Arbeiterparteien SPD und KPD waren nun einmal der Hauptfeind der „Nationalsozialisten“. Diese Feindschaft spürten auch wir Kinder im Dorf. Sie wurde für uns sehr gegenständlich, wenn die Erwachsenen wieder einmal aufgeregt von einem erneuten heftigen Zusammenstoß zwischen SA-Mannschaften und „Reichsbannern“ oder Kommunisten in der nahen Kreisstadt berichteten. Von „Saalschlacht“ war die Rede. Es hatte Verletzte gegeben.

Vater, Mutter und Helmut mit Kuhwagen vor unserem Haus in Hartelangenvorwerk, 1934.

Kommunisten gab es in unserem Bauerndorf kaum. Vom Werner-Schuster, einem Hinzugezogenen, sagte man, er sei einer. Er war wortkarg und sachlich, wenn wir die Schuhe zur Reparatur brachten. Ich glaubte damals, er wäre ein guter Mann, und spürte ungefähr: Das ist einer, der mehr weiß, als er sagt. Dann gab es im Hinterdorf den Friedel-Schulz, ein Bauhilfsarbeiter, ein „Handlanger“, wie er damals genannt wurde, den mancher auch als Kommunist verdächtigte. Ein mürrischer Mann, mit dem die Leute nicht viel im Sinn hatten. „Faul“ sei er, „unordentlich“ – und „schlampig“ die Frau. Vier Jungen hatten sie. Mit den beiden ältesten spielten wir oft. Sie hatten mehr Freizeit als die Bauernjungen und waren sehr anhänglich. Ob der Friedel-Schulz wirklich ein Kommunist war? Vielleicht fühlte der sich nur nach links gestellt und passte in den Augen der Dorfleute so gut in das Klischee von einem Kommunisten:

Kommunisten taugen ja nichts. Das sind Krawallbrüder und Faulpelze, die den Fleißigen alles wegnehmen wollen, um für nichts gut leben zu können. Später kamen zu diesem Bild noch die grässlichen, brutalen Gesichter von Plakaten und Propagandafilmen dazu. So ungefähr sah ich sie auch mit meinem naiven Kinderblick und nach dem, was die Erwachsenen so sagten.

Jedenfalls waren die Sozialdemokraten für mich die „Guten“. Und da musste ich natürlich auch gegen die Hitler-Nazis sein, obwohl ich da schon manchmal in Zweifel geriet, weil mein guter Onkel Paul wie auch mein gütiger Onkel Gustav, beides jüngere Brüder meiner Mutter, die wir Jungen gern hatten, der SA angehörten und manchmal in brauner Uniform bei uns zu Hause aufkreuzten.

Mutter, Helmut und ich, 1936.

Den Hindenburg fand ich gut als Reichspräsident. Der war ja im 1. Weltkrieg ein berühmter Feldmarschall gewesen. Als der „Sieger von Tannenberg“ hatte er die Russen 1914 „in die Masurischen Seen gejagt“! Der war tüchtig! Mit dem Hitler konnte ich zunächst nicht viel anfangen, und so ein Thälmann-Bild, das war doch ein Kommunist!

Wenn gewählt wurde, und es fanden in der turbulenten Zeit von 1929 – 1933 wiederholt Wahlen statt, Reichstagswahlen, Gemeindewahlen und Reichspräsidentenwahlen, dann betrachteten wir Kinder uns auf dem Schulweg die über Nacht angeklebten Wahlplakate an den Scheunentoren. Wer sie wohl in der Finsternis angeklebt oder die anderen heruntergerissen hatte? Wir kannten natürlich die am häufigsten vorkommenden Bilder von Parteiführern auf den Plakaten und schwätzten auch darüber, wer die Wahl wohl gewinnen werde. Hoffentlich unsere Sozialdemokraten!

Schließlich mussten wir zur Kenntnis nehmen: Die Hitler-Plakate nahmen nach und nach zu und gewannen die Oberhand. Und so wunderten wir uns dann auch gar nicht sonderlich, als die aufregende Nachricht von der „Machtübernahme“ Hitlers bekannt gegeben wurde. Was da im politischen Hintergrund geschehen war, welche Kräfte den Nazis zur Macht verholfen hatten, das wussten wir Kinder nicht. Ich weiß nur, dass mein Vater und Nachbar Gerhard sich unzufrieden äußerten und bedenkliche Gesichter machten. Trotz allem schien mir so, als wenn mit diesem „grandiosen“ Machtwechsel ein Schlussstrich gezogen worden wäre nach all dem politischen Gerangel zuvor. Selbst wir Kinder verspürten: Da muss sicherlich eine ganz wichtige Entscheidung gefallen sein. Doch wir gingen weiter wie bisher zur Schule, und zunächst änderte sich auch nichts, weder dort noch zu Hause. Aber eines Abends, ich sehe die Männer noch deutlich vor mir, saß Vater mit seinen arbeitslosen Kollegen am Tisch in unserer Wohnstube. Ich hörte zu. Mit sehr ernsten Gesichtern redeten sie über ein Angebot von der Bahnmeisterei, das man ihnen übermittelt hatte. Es hieß, sie könnten umgehend Arbeit kriegen und bei der Bahn wieder eingestellt werden, wenn sie sich bereit erklärten, in die neue von den Nazis gegründete Gewerkschaft, einzutreten! – Sie wollten nicht! – Aber sie waren schon lange arbeitslos! Nach langem Reden und Abwägen einigten sie sich: Sie müssten wohl oder übel eintreten, es würde hoffentlich nicht so schlimm kommen. Vater und seine Kollegen wurden auf diese Weise Mitglieder des NSBO, der wenig später „Deutsche Arbeitsfront“ genannt wurde. Und Mutter machte ein zufriedenes Gesicht: Endlich wieder Arbeit! Am 1. Mai mussten sie dann in unserer Kreisstadt Löwenberg schon alle mitmarschieren bei der „nationalsozialistischen Maikundgebung aller schaffenden Deutschen der Faust und der Stirn“.

Später, ich weiß nicht mehr wann, brachte Vater an einem Freitagabend mehr Lohn nach Hause. Ich sehe noch, wie er die Lohntüte auf der Tischplatte ausschüttete, bei bester Laune, und unserer Mutter stolz vorzählte, wie der gewohnte Betrag nun um einiges größer geworden war. So ein kleiner Gewinn half auch, den einen oder anderen politischen Schmerz zu mildern.

Überhaupt war es in unserem kleinen Dorf etwas ruhiger geworden im Laufe des ersten Jahres der Naziherrschaft. Nach der Aufregung um den Brand des Reichstagsgebäudes in Berlin im Februar/März 1933 wurde zunächst – wie mir heute scheint – weniger politisiert. Nun ließ der Sommer ohnehin nicht viel Zeit zu politischen Debatten. Die Bauern arbeiteten wieder von früh bis spät auf den Feldern … Und Vater und seine Kollegen waren zunächst wieder froh, Arbeit zu haben. Man richtete sich neu ein und wollte etwas schaffen, für sich und die Seinen. Zudem musste auch der begonnene Schuppenbau zu Ende gebracht werden.

Im Allgemeinen warteten die Dorfleute wohl ab, was sich da in Berlin weiter tat. Hitler hatte ja versprochen, nach den unsicheren, unruhigen Jahren der Weimarer Republik im neu „erwachten nationalsozialistischen Deutschland“ nun endlich „Ruhe und Ordnung“ zu schaffen. Für „Arbeit und Brot“ wollte er sorgen, auch für Gerechtigkeit und für Deutschlands wirtschaftlichen und politischen Aufschwung. Er pries die „Wiederauferstehung des deutschen Volkes zu nationaler Größe“, versprach unseren Bauern den „Schutz von Blut und Boden“ und forderte nach außen die „Wiedergutmachung der Schande von Versailles“.

Unbedarft wie man war, fanden es manche gar nicht so schlecht: Wenn er’s schafft, dieser Hitler? Warum nicht! Und dass „man“ die Kommunisten „ausschaltete“, das hat bei uns im Dorf wohl nur einige erregt. Vielleicht half es sogar, wenn Hitler diese „Stänkerer“ aus dem Wege räumte? Dass er aber auch gleich noch die SPD verbot, das hat natürlich erstmal bei den Arbeitern Verwunderung oder Enttäuschung und heimliche Kritik hervorgerufen.

Aber die Propaganda der Nazis lief ja auf vollen Touren und war darauf gerichtet, dass die Leute sich sagen und glauben sollten: Vielleicht ist doch dieses andauernde Parteiendurcheinander vor 1933, dieser nach der „guten alten Kaiserzeit“ gemachte Versuch einer Demokratie, wo alles kreuz und quer redet und schließlich nur Arbeitslosigkeit übrig bleibt, am besten durch eine „starke Führung“ aus der Welt zu schaffen? Vielleicht ist der Hitler doch unser Mann? – Derartige Gedanken griffen, soweit ich das mitbekommen hatte, um sich, und ich weiß, mit der Zeit nisteten sie sich so ungefähr auch in meinem Kinderkopf ein. Oder man hörte die Alten so landläufig sagen: Das Leben geht so und so weiter. Wir müssen nun zusehen, wie wir unter den jetzigen Verhältnissen zurecht kommen. Oder: „Su schlimm wird ’s schun ni wärn“. Und da erinnere ich mich an den Wahlspruch meiner herzensguten Tante: „Wer mit den Wölfen lebt, der muss auch mit den Wölfen heulen!“, den sie auch zu späteren DDR-Zeiten von sich gegeben hat. Dann sehr zu meinem Ärger!

Damals war ich natürlich als 10-jähriger Junge in diesem Gewirr von Meinungen ziemlich unsicher. Was verstand ich schon von Politik und Demokratie oder gar von Zivilcourage? Aber ich war auf meine Weise mit all dem beschäftigt, was so Tag für Tag passierte, und es interessierte mich wirklich, was da vorging im Dorf, in der Kreisstadt und in unserer Hauptstadt Berlin; und ich war recht neugierig darauf, was Vater, die Nachbarn und die Leute dazu sagten.

Was ich im März 1933 keineswegs mitbekommen habe, war die Durchsetzung des „Ermächtigungsgesetzes“ im Reichstag. Ich fürchte, die meisten Leute in unserem Dorf haben von dieser horrenden Tatsache kaum Notiz genommen oder waren sich der Tragweite dieses Gesetzes nicht bewusst. Jedenfalls kann ich mich – wie schon gesagt – nicht erinnern, dass diese politischen Vorgänge im Frühjahr – Sommer 1933 die Leute in unserem Dorfe sehr erregt hätten. Zumal: Der eigentliche Sachverhalt dieses Ermächtigungsgesetzes wurde ja von den Nazizeitungen nach außen hin, also für den gemeinen Mann, beschönigt und propagandistisch so gerechtfertigt, als handle es sich hier um eine vernünftige Zustimmung einer Volksvertretung und als einzige Möglichkeit, durch „kräftiges Zugreifen“ einer starken Regierung die Not des Volkes aufzuheben und alle Menschen in ein besseres Leben zu führen. Ich habe heute noch Hitlers Parole im Ohr: „Gebt mir vier Jahre Zeit!“ Nun ja, und wir Unwissenden dachten dann wohl: Bitt’ schön, soll er’s uns doch beweisen … .

Im Laufe der Jahre 1934/1935 ergab sich eine breitere Zustimmung zur Hitler-Regierung. Vielleicht hielten sich auch kritische Stimmen vorsichtiger zurück. Teils kam schon naive Begeisterung für Hitler auf, der nun „über das Radio“ öfter zündende Reden an das Volk hielt. Er wandte sich an die „Volksgenossen“, an das „ganze deutsche Volk“ und rührte an die nationale und soziale Seele der kleinen Leute. Und wer zu ihnen „gut reden“ konnte, der war sowieso gut angesehen.

Meine Eltern besaßen in jenen Jahren noch kein Radio. Die Nachbarn von nebenan luden uns ein: „Heute obend sprricht Hittler! Ierr kennt kummen, wenn ierr wullt.“ Wir gingen, und ich durfte mit. So hörte man zu und konnte sich einer gewissen Faszination nicht erwehren. Selbst ich als Zehnjähriger glaubte, viel zu verstehen von dem, was dieser Hitler sagte. Es beeindruckte mich auch, wie er sprach: wie er die Stimme energisch anhob, wie er mahnend zur „nationalen Erhebung“ aufforderte, wie er den „Novemberverbrechern“ drohte, wie er schrie oder wiederum geschickt besänftigte und auf unerklärliche Weise zu überzeugen vermochte. Die Erwachsenen in der Runde nickten öfter mit dem Kopf. Man war sich zumindest einig: „Ein großer Redner“ – und war nicht weit davon entfernt zu sagen: „Ein großer Mann.“

Eine derartige Breitenwirkung war natürlich jetzt, in den Dreißiger Jahren, erstmals möglich mit Hilfe des Radios. Der Rundfunk hatte seinen Siegeszug angetreten, und das Hitler-Regime nutzte das neue Medium Rundfunk für seine propagandistischen Kampagnen geschickt, rücksichtslos und erfolgreich aus. Rücksichtslos insofern, weil sich Hitlers Propaganda-Ministerium nach der Machtübernahme sofort der Rundfunkanstalten bemächtigt hatte. Sogleich sorgte man auch dafür, dass Rundfunkgeräte „für das Volk“ hergestellt wurden. Wenig später, aber noch in den Jahren vor dem Krieg, konnte sich fast jeder wenigstens einen „Volksempfänger“ leisten und mittels einer aufwendigen, sichtbaren Außenantenne die „große Politik“ und alles, was ihr dienen sollte, ins eigene kleine Haus hereinholen.

1936 konnte unser Vater, wenn auch keinen neuen Volksempfänger, so doch einen gebrauchten „Radioapparat“ auf Abzahlung vom Radio-Händler kaufen. Wir hörten nun vor allem den „Reichssender Breslau“ und den „Deutschlandsender“. Und alles, was in unserer Stube aus dem Radio herauskam, war eigentlich gut und schön und niemals gegen den Nationalsozialismus gerichtet. Im Gegenteil: Jeder stolz verkündete Sieg der deutschen Autorennfahrer, ob durch Stuck, Caracciola oder Rosemeier, ob auf Mercedes oder Auto-Union, jeder deutsche Sieg bei internationalen Sportwettkämpfen, jede übertragene Eröffnung einer neuen Autobahnstrecke oder die Übertragung des Breslauer Sängerfestes oder ein abendfüllendes Militärkonzert, nicht zu vergessen die beliebten Unterhaltungskonzerte unter der Leitung von Karl Woitschach und Otto Dobrindt, all solche sportlichen oder kulturellen Leistungen wurden propagandistisch zu einem Gewinn für die Hitlerherrschaft umgemünzt. Und die allabendlich gesprochenen Nachrichten des „Reichsrundfunks“ waren natürlich die Nachrichten, die das Propagandaministerium unter Goebbels konzipiert und vorgegeben hatte. – Nirgends mehr eine Widerrede! Keine Gegendarstellung! Keine politischen Kontroversen! Jeder hörte nur das, was er hören sollte.

Natürlich waren auch die Zeitungen und Zeitschriften längst in das gleichgerichtete Fahrwasser der Nazipropaganda gezogen worden. Wir konnten lesen von den großen Leistungen der Hitlerregierung, vom „wohlbringenden Arbeitsbeschaffungsplan des Führers“, vom „Aufblühen der Wirtschaft“, vom „stolzen Gedeihen einer nationalsozialistischen Kunst und Kultur“, von der „gewachsenen Wehrhaftigkeit unserer deutschen Soldaten“ und dgl. mehr.

Derartiges stand nun auch im „Löwenberger Anzeiger“, einem einst bürgerlich-liberalen Blatt, das Vater nach dem Verbot der sozialdemokratischen „Volksstimme“ abonniert hatte und bei uns im Hinterdorf von Katke Marie ausgetragen wurde. Dieses Kreisblatt war ausgerichtet nach dem von der NSDAP herausgegebenen überregionalen „Hirschberger Beobachter“, der wiederum der nazistischen Führungs-Zeitung folgte, dem „Völkischen Beobachter“ aus der Berliner Propagandazentrale.

Die Zeitungen, die wir Dorfbewohner in die Hand bekamen, waren also „gleichgeschaltet“. Mit der Zeit glaubten immer mehr Leute das oder an das, was in der Zeitung zu lesen stand und was das Radio verkündete. Sicherlich wird es im Dorf auch politisch erfahrene oder gebildetere Leute gegeben haben, die sich der gefährlichen Folgen dieser einseitigen Beeinflussung bewusst waren, aber sich öffentlich schon nicht mehr kritisch zu äußern wagten. So bildete sich – wenn ich das richtig gesehen habe – in ein – zwei Jahren unter vielen Leuten im Dorf die Meinung heraus, es ginge doch jetzt etwas vorwärts, fast alle hätten nun Arbeit, verdienten auch ein wenig mehr als früher, es gäbe keinen Parteienstreit und man fühle sich im allgemeinen sicherer.

Die aktiven Hitleranhänger rühmten diese Erfolge und traten immer selbstbewusster an die Öffentlichkeit, und an den staatlich verordneten Feiertagen hängten immer mehr Leute eine neue Hakenkreuzfahne zum Fenster hinaus. In der Kreisstadt, am Markt und in den Straßen, staunte ich über die vielen Fahnen. Man glaubte sehen zu können: Da hat sich allerhand verändert, „so viele sind jetzt schon für Hitler!“

Auch unser Lehrer, in unserer Dorfschule, trug dann irgendwann das runde Hakenkreuzabzeichen auf seinem Rockaufschlag. Er war der Hitlerpartei beigetreten. Wir Kinder haben das einfach so hingenommen. Nur mein Vater hat da eine abfällige Bemerkung gemacht, obwohl mir inzwischen schien, dass er dem Hitler auch nicht mehr ganz so abgeneigt war wie vielleicht 1932.