Читать книгу Das Schlimmste aber war der Judenstern - Das Schicksal meiner Familie - Helen Waldstein Wilkes - Страница 8

4. Kapitel Ein Neubeginn

ОглавлениеWieso hat Kanada uns hereingelassen? In Kanada wie anderswo waren Juden unerwünscht.

Ich glaube, dass diejenige, die uns geholfen hat, ins Grab ging, ohne unseren Dank zu erhalten. Es war meine Tante Anny. Am Tag ihrer Beerdigung ging ich früh zum Markt und kaufte dort alle gelben Rosen, die es gab. Später legte ich sie auf ihren Sarg. Es war eine ganz kleine Trauergemeinde, die an diesem kalten, verregneten Tag am Grab stand: ein paar Nachbarn und Bekannte, aber fast keine Freunde oder Familienmitglieder. Ihre einzige Schwester war nicht dabei.

Familiengeschichten sind kompliziert, besonders wenn alte Wunden nicht verheilt sind. Meine Tante starb kinderlos, aber jahrelang wurde vermutet, ich sei ihre Tochter. Sie hat immer fröhlich gelächelt, wenn man ihr sagte: »Es ist in Ordnung. Wir Kanadier sind ja modern. Ein uneheliches Kind ist heutzutage keine Schande mehr. Wir wissen, dass du nur so tust, als sei Helen das Kind deiner Schwester. Helen ist dir so ähnlich. Und schau mal, Ludwig liebt sie ja genauso sehr wie du.«

Es wäre nicht schwer gewesen, diese Vorstellung als Wirklichkeit anzunehmen. Meine Mutter war immer »das brave Mädchen« in der Familie und meine Tante war immer »die Draufgängerin«. Auf einem Jugendfoto sieht man Anny sogar auf einem Motorrad sitzen. Es war immer Anny, die sich alles traute, die oft auch einen Schritt ins Verbotene wagte.

Anny und meine Mutter erzählten gern von ihrer Kindheit und Jugend. Oft lachten sie über das frisch gezapfte Bier, das mein Großvater Max ab und zu trank. Da er am liebsten zu Hause im Kreis seiner Familie blieb, hat Anny es gern für ihn geholt. Den Schaum hat sie immer auf dem Heimweg abgeschleckt, und nie gab sie Antwort, wenn der Vater sich beschwerte, dass der Gastwirt immer weniger voll einschenkte.

Später gab es öfter größeren Krach zu Hause. Während eines Besuchs in der Stadt ließ sich Anny ihre langen Haare abschneiden und kam mit einem Bubikopf zurück. Als Nächstes setzte sie durch, dass sie nach Regensburg ziehen durfte, wo sie eine Ausbildung zur Röntgen-Assistentin absolvierte und sich in einen Arzt verliebte.

Diese Liebe war heiß und innig, aber sie währte nicht lang. Es war das Jahr 1933, und Hitler war schon an der Macht. Anny war Jüdin, der Arzt »Arier«. Er entschied sich für seine persönliche Sicherheit.

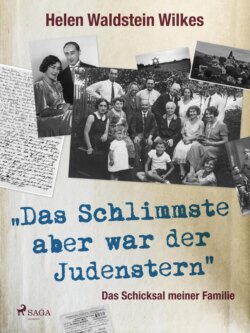

Gebrochenen Herzens wurde Anny Zuschauerin des Glücks, das ihrer Schwester beschieden war: Gretl als geliebte Braut, jungfräulich und elegant wie eine Prinzessin in ihrer langen weißen Schleppe. Gretl als schwangere Frau, stolz auf ihre Weiblichkeit. Gretl als Mutter eines gesunden Kindes. Die kleine Helly, 1936 geboren.

Anny machte sich nichts vor. Ihre Schwester und ihre Eltern dachten vielleicht an nichts anderes als das Kind, aber Anny sah, was in Deutschland vorging. Sie wusste, dass sie etwas tun musste. Das Wichtigste war, sich und die Eltern aus Deutschland herauszubringen. Das hatte Vorrang.

Die Tschechoslowakei war das beste Ziel. Ein Großteil der Einwohner sprach Deutsch. Das war schon ein großer Vorteil. Zweitens war das Land eine Demokratie mit der Unterstützung des Völkerbundes. Und vor allem war Gretl schon dort. In ihrem tiefblauen Abendkleid hatte sie einem Einwohner den Kopf verdreht und war jetzt Hausfrau in Strobnitz – einem kleinen Dorf unweit der österreichischen Grenze.

Anny fehlte nur ein tschechischer Mann. Sie vertraute sich einer Verwandten an, die ihr Anliegen weitergab, und bald war die Ehestiftung gelungen. Ludwig Ekstein war bereit, Anny Grünhut zur Frau zu nehmen.

Ludwig war ein etwas älterer Mann mit besten Beziehungen und Empfehlungen. Er war wohlhabender Grundbesitzer und genoss als Viehhändler einen ausgezeichneten Ruf. Es war ein Gewerbe, in dem sich viele übel beleumundete Gesellen tummelten, aber Ludwig war eine rühmliche Ausnahme: ein Mann, der Wort hielt.

Anny hatte es mit der Liebe versucht, aber dieser Weg hatte nur Unglück gebracht. Jetzt wollte sie den Weg der Vernunft gehen. Schnell wurde geheiratet, Anny in Hut und Kostüm mit gelben Rosen im Arm. Sie übersiedelte ins Ekstein’sche Haus in Bischofteinitz (in der Nähe von Pilsen) und setzte sofort um, was sie geplant hatte: Sie brachte ihre Eltern aus Deutschland heraus. Das war 1937.

Aber schon 1938 zeichnete sich ab, dass die Tschechoslowakei alles andere als eine sichere Zufluchtsstätte war. Als in diesem Jahr der »Anschluss« Österreichs stattfand, sagten einige von Ludwigs Verwandten: »Wir sind die Nächsten. Der Hitler wird auch die Tschechoslowakei übernehmen.«

Angesichts der vielen Hunderttausend Juden, die aus Deutschland, aus Österreich und aus der Tschechoslowakei flüchten wollten, schloss Kanada seine Grenzen. Ein am 29. November 1938 vom Auswärtigen Amt und vom Ministerium für Bodenschätze und Bergbau erstelltes Memorandum an Premierminister Mackenzie King offenbarte die bittere Wahrheit: »Wir wollen nicht zu viele Juden hereinlassen, aber unter den gegebenen Umständen wollen wir es nicht offen aussprechen.«

In Prag und anderen Großstädten konnten sich Menschen, die nach Kanada auswandern wollten, nur bei den Bahngesellschaften erkundigen. Die »Canadian National« und die »Canadian Pacific« waren auf der Suche nach Übersiedlern. Ludwigs Verwandte luden einen Vertreter der Canadian Pacific ein, sie zu Hause zu besuchen. Ihr Fleiß und Wohlstand machte auf den Vertreter einen guten Eindruck. Auf seine Empfehlung hin durfte die Familie in Kanada Grundstücke kaufen.

Hat niemand in Ottawa gewusst, dass Ludwig und seine Cousins Juden waren? War C. F. Blair, der Leiter der dem Bergbauministerium unterstellten Zuwanderungsbehörde krank oder im Urlaub, als die Gesuche in Ottawa eingingen?

Ich habe etlichen Historikern diese Frage gestellt. Sie sagen alle dasselbe: »Da hat jemand geschlafen.« Höchstwahrscheinlich hatte die Immigrationsbehörde keine Ahnung, dass der Anführer der tschechischen Gruppe Jude war. Ludwigs Cousin war das Gegenteil jenes Klischeejuden mit dunklen Haaren, Buckel und Hakennase, den damals die kanadischen und europäischen Zeitungen zeigten. Karl Abeles war groß und blond und fesch. Ab und zu besuchte er unsere Farm, und ich erinnere mich an einen kräftigen, lustigen Mann, der heutzutage im Fernsehen Werbung für eine Biermarke machen könnte.

Im November 1938 kamen Anny und Ludwig auf die Ridge-Farm in der Nähe von Mount Hope, einem Dorf südlich von Hamilton in Ontario. Sie haben sofort für meine Eltern und mich als Immigranten gebürgt.

Und so sind wir am 16. April 1939 in St. John, New Brunswick, an Land gegangen. Von dort sind wir per Zug nach Montreal gefahren, wo Mimi auf uns wartete. Diese Familienfreundin war ein hübsches junges Mädchen. Ihre Eltern hatten sie mit ihrer Tante (einer Cousine von Ludwig) und ihrem Onkel nach Kanada geschickt. Mimi war damals in Montreal, um mit einem Herrn James Colley von der Canadian Pacific zu sprechen. Man hatte ihr gesagt, dass Herr Colley über Wohl und Wehe eines jeden europäischen Juden entscheiden könne. Mimi gab die Hoffnung nicht auf, dass sie – trotz aller bürokratischen Hürden – durch eine persönlich vorgebrachte Bitte ihre Eltern retten könne.

Als ich Mimi fragte, wie sie uns erkannt hätte, lachte sie: »Das war nicht schwer. Man sah euch die Fremdheit an. Ein dürrer Mann in einem zu großen Anzug, eine elegante Frau in einem Kostüm mit passendem Hut und Kragenmantel, die ein kleines Kind fest an der Hand hielt – dich, in einem gelbgrauen, baumwollsamtenen Mantel mit braunem Kragen. Ihr saht so benebbicht aus.«

Obwohl der jüdische Ausdruck »benebbicht«– als Beschreibung für einen Menschen, dem nichts gelingt – sich nicht leicht übersetzen lässt, kann ich mir die Szene doch gut vorstellen. In meiner Erinnerung kratzt mich dieser Kragen noch heute, so düster und schmutzfarben braun im Vergleich zum giftgrünen Komplet meiner Mutter.

Weil ihre Papiere sie als tschechische Bauern auswiesen, legten meine Eltern als Erstes die guten Kleider ab und bereiteten sich auf ihr neues Leben vor. Sie hatten der kanadischen Regierung zugesagt, mindestens fünf Jahre auf einer Farm zu arbeiten.

Es war ein großer Sprung. Von ihrer Rolle als Dorfschönheit musste sich meine Mutter verabschieden und Kühe melken, Hühner rupfen und ausnehmen und Schweine füttern, eine Arbeit, die sie ganz abscheulich fand. Auch mein Vater musste sich von einem Leben, das die Erfüllung all seiner Träume war, verabschieden. Für das bäuerliche Leben war er völlig ungeeignet. Sein magerer Körper wurde nie kräftig genug, und seine Hände blieben ungeschickt. Das Schlimmste jedoch war sein Schamgefühl. Seine eigenen Ansprüche waren bescheiden, aber dass seine Gretl, die feine Braut, der er den Himmel auf Erden versprochen hatte, in solcher Erniedrigung leben musste, war für ihn eine tägliche Demütigung.

Am Anfang haben wir alle zusammen auf der Ridge-Farm gewohnt, das Haus überfüllt mit Verwandten. Sobald wie möglich haben aber Ludwig und Edi, mein Vater, als Partner ihre eigene Farm gekauft. Die Hoffnung war natürlich, dass die Grünhut-Eltern und die ganze Familie Waldstein in nächster Zeit zu uns übersiedeln würden.

Die Wren-Farm haben Edi und Ludwig ausgewählt, weil sie billig war. Zu dieser Zeit gab es genug Angebote, denn im Zuge der Wirtschaftskrise zogen viele Kanadier in die Städte und suchten dort nach einer gut bezahlten Arbeit in einer Fabrik, statt weiterhin ihre Äcker zu pflügen.

Die Wren-Farm war besonders günstig, weil niemand diese 72 Hektar bewirtschaften wollte. Der Grund war uneben und schwer zu bearbeiten. Manche Felder waren immer nass und sumpfig, andere hatten mehr Steine als Erde. Die Zaunpfähle, sofern es welche gab, standen überall schief, und wenn Sturm aufkam, fürchteten wir den Einsturz der alten Scheune.

Doch es war ein Anfang. Von einem Nachbarn kauften Ludwig und Edi eine Kuh. Am nächsten Morgen lag sie tot in unserem Stall. Sie kauften eine zweite Kuh und meine Mutter kochte die Rohmilch auf dem Holzofen in der Küche. Heute noch habe ich den Geruch warmer Milch in der Nase, und auf der Zunge spüre ich die Haut, die sich bildete, wenn die Milch in der Tasse abkühlte. Heute noch trinke ich nur schwarzen Kaffee und ekle mich vor dem Geruch von heißem Kakao.

Es kamen mit der Zeit immer mehr Kühe in den Stall, und ich war gerne dort. Meine Mutter musste sie alle melken. Ich sehe sie noch vor mir, ängstlich hockte sie auf dem kleinen Melkschemel, die Hände am Euter. Ich höre das Geräusch der Milch, wenn sie in den Eimer spritzte. Wann immer meine Mutter aufstand, um die Milch aus dem Eimer in die große Kanne umzugießen, streckte sie sich, zupfte an ihrem roten Kopftuch und tat einen tiefen Seufzer.

Derweil bestellten Ludwig und Edi die Felder. Sie kauften einen Gaul und spannten ihn vor den alten Pflug, den mein Vater mühselig führte. Ludwig war geschickt und reparierte nach und nach etliche defekte Arbeitsgeräte. Dazu sammelte er jedes Stück Schnur, Strick oder Bindfaden. Bei uns wurde nichts weggeworfen. Ich habe ihm stundenlang zugeschaut, wie er mit großer Geduld alles durchprobierte, bis er endlich wusste, wie es funktionierte. Ich habe auch sehr gern meinen Vater aufs Feld begleitet, besonders wenn er Mais säte. Dazu hatte er eine Art Stock mit einer Metallstange, auf die er trat, und jedes Mal kam ein Korn in die Erde.

Meine Tante Anny übernahm eine andere Rolle: die Verbindung zur Außenwelt. Niemand von uns konnte ein Wort Englisch, aber Anny hatte genügend Courage, mit dem Wörterbuch in der Hand einen Anfang zu machen. Mit freundlichem Lächeln und lebhaften Gesten gelang es ihr allmählich, sich mit Nachbarn und Fremden zu verständigen. In Europa hatte Annys zwanglose Art wenig Beifall gefunden, aber jetzt betrachtete man sie als unternehmerisch denkende junge Frau. Sie entschloss sich, Hühner zu halten. Jede Woche stand sie mit einem Korb voller Eier am Rand der Landstraße und fuhr per Anhalter in die Stadt. Dort klopfte sie an jeder Haustür, bis das letzte Ei verkauft war.

Es gab viele Rückschläge, aber mit der Zeit lieferte die Farm doch einen besseren Ertrag. Zu den Eiern kamen frisch geschlachtete Hühner. Beim Rupfen der Hühner durfte ich helfen. Die Sache mit den Hühnern war nicht so einfach. Erst musste man unter die Federn greifen, um abzuschätzen, wie dick die Henne war, und dann erst kam der große Spaß: Das Huhn musste gefangen werden. Da gab es lautes Kreischen, während alle Hühner von einem Ende des Stalls zum anderen liefen. Inzwischen hatte sich natürlich die auserkorene Henne unter ihre Artgenossinnen gemischt und war unseren suchenden Augen entschwunden.

Das Schlachten selbst erledigte Ludwig. Mit einem scharfen, spitzen Messer stach er den Hühnern in den Schnabel. Mir erklärte er, dies sei schonender, als ihnen den Kopf abzuhauen, denn danach lief eine Henne oft kopflos weiter herum und Blut spritzte in alle Richtungen.

Zunächst musste man die tote Henne in heißes Wasser eintauchen. Das Wasser musste heiß genug sein, um die Federn weich zu machen, aber es durfte nicht zu heiß sein, denn sonst verbrühte man ihnen die Haut. Dann wurden die Hühner an den Beinen auf eine hohe Stange gehängt und jetzt durfte ich helfen, sie zu rupfen. Ich gab sehr Acht, ihre zarte Haut auch bei den längsten Federn nicht zu verletzen.

Den letzten Teil des Putzens erledigte meine Mutter. Zuerst nahm sie das Huhn mit in die Küche, wo sie den Deckel vom Holzofen hob und über der offenen Flamme die ganz feinen, fast unsichtbaren Haare absengte. Dann erst schlitzte sie die Henne vor dem Bürzel auf und steckte die Hand tief in den Bauch des Tiers hinein. Sie zog die Eingeweide heraus, Gedärm, Leber, Magen, alles glibberig ineinander verschlungen. Manchmal zog sie Eier ohne Schale heraus, die warf sie in eine Schüssel mit den kleinen Klumpen Fett, die sie von den Gedärmen für unsere Mahlzeiten abzog. Größere Klumpen Fett wurden sorgfältig gewaschen und mit Herz, Magen und Leber in die saubere Körperhöhle der Henne gelegt, auf dass die Hausfrau, die sie später erwarb, ihre Freude daran haben möge.

Auch die Äcker lieferten mit der Zeit guten Ertrag. Auf manchen Feldern wuchs Weizen. Man schnitt ihn, band ihn zu Garben und stellte die Bündel zu jenen zeltähnlichen Gebilden zusammen, die als Sujet bei Malern so beliebt waren. Mir kam das Bündeln und Aufstellen endlos vor und ich verbrachte unzählige Stunden unter kleinen fast schattenlosen Bäumen am Rand der Felder, während meine Mutter und Anny den Männern halfen. Dazu trugen beide Frauen hohe Gummistiefel trotz der brennenden Sonne, weil sie vor Schlangen Angst hatten. Diese Arbeit war immer nervenaufreibend, denn Regen hätte in dem Moment die ganze Ernte vernichtet.

Erst wenn der Weizen richtig trocken war, konnte man ihn auf einen Wagen laden und zur Dreschmaschine bringen. Das war ein riesiges Ungeheuer. Man musste diese Maschine samt Fahrer weit im Voraus buchen, was immer schwierig war. Bei einer zu frühen Buchung riskierte man, dass der Weizen noch nicht richtig trocken war, bei einer zu späten drohte plötzlicher Regen und Sturm alles kaputt zu machen. Weiterhin musste nicht nur der Fahrer verfügbar sein, sondern man musste sich auch mit allen Nachbarn absprechen, denn das Dreschen war zu der damaligen Zeit nur gemeinschaftlich möglich.

Bei uns im Hause herrschte am Dreschtag immer große Aufregung. Wenn die Nachbarn sich bereit erklärt hatten, zu helfen, fingen die Frauen an, die Mittagsmahlzeit zu planen. Die Planung stürzte meine Mutter und Anny in panikähnliche Zustände. Im ersten Jahr hatten sie zum Dreschen europäisch gekocht und das Beste aufgetischt, was sie zu bieten hatten: Kraut, Knödel mit Schweinebraten und Kuchen als Nachspeise. Die Nachbarn kamen zu Tisch, sahen, was es gab, schoben die Teller weg und gingen nach Hause. Sie hatten richtiges Roastbeef mit Kartoffelpüree und Soße und zweierlei gekochtem Gemüse erwartet. Und das Ärgste für Anny und Gretl war, dass sie zum Nachtisch »pie« wollten.

Auch wenn die zwei Frauen späterhin lernten, »kanadisch« zu kochen, blieb ihnen die hohe Kunst des »pie«-Machens zeitlebens ein Rätsel. Beide besaßen Kochbücher, in denen sie handgeschriebene oder ausgeschnittene Rezepte für »pie« aufbewahrten. Es half nichts. Ihre »pie«-Kruste blieb steinhart. Es ist ihnen nie gelungen, den krossen Mürbeteig für diesen Kuchen herzustellen. Den kanadischen Hausfrauen hingegen scheint das in die Wiege gelegt zu sein. Nur mit der Hilfe von Frau Bates, einer lieben Nachbarin, die uns ihre »pies« ofenfertig brachte, konnten Anny und Gretl beim Dreschen eine zufriedenstellende Nachspeise auf den Tisch stellen.

Frau Bates war wirklich eine nette Frau. Ich habe stundenlang bei ihr in der Küche gesessen. Sie hatte so viel Geduld, und es war bei ihr ganz anders als zu Hause, wo meine Eltern selten Zeit hatten, meine zahllosen Fragen zu beantworten. Wie wir uns verständigt haben, weiß ich nicht, denn zu dieser Zeit sprach ich noch kein Wort Englisch.

Damit ich Englisch lernen konnte, haben mich meine Eltern ein Jahr früher als andere Kinder in die Schule geschickt. Die Schule bestand aus einem großen Raum, in dem eine einzige Lehrerin acht verschiedene Altersstufen unterrichtete.

Bevor ich in die Schule gehen durfte, musste ich meinen Eltern versprechen, nie zu sagen, dass wir Juden sind. Sollte die Lehrerin nach meiner Religion fragen, so sollte ich antworten, wir seien »Tschechen«. Zu Hause wurde zuvor lange diskutiert, ob die Leute es einem abnehmen würden, dass es eine tschechische Kirche gäbe. Meine Familie war der Ansicht, dass die Kanadier so wenig über die Tschechei wussten, dass es ihnen nicht abwegig vorkommen würde.

An meine ersten Schultage habe ich keinerlei Erinnerung. Wahrscheinlich habe ich sie verdrängt. Kinder sind oft grausam, wenn man ihnen kein Mitgefühl beigebracht hat. Diese Farmerskinder, die zum ersten Mal jemanden sahen, der kein Englisch sprach, betrachteten mich als ganz fremdartigen Vogel.

Ich erinnere mich nur, dass sie mich verspottet haben. Alles, sogar mein Name, war lächerlich für sie. »Waldstein« war nicht weit weg von »Holstein«, und so hießen die schwarz-weißen Kühe, die viele nach der Schule melken mussten. Überdies hörte einmal jemand, wie meine Eltern mich »Helly« riefen, im Englischen nur mit dem Wort »Hölle« verwandt. Das blieb hängen. Helly, die Holstein-Kuh.

Mein Mittagessen war ein weiterer Anlass für Gelächter. Jedes Mal öffnete ich widerwillig die rote Dose, um zu sehen, was für schmackhafte Sachen meine Mutter eingepackt hatte. Oft war es Zunge oder anderes preiswertes Fleisch auf dicken Scheiben von dunklem Brot. Die Kinder kicherten und machten Geräusche, wie wenn sie sich erbrechen müssten. Sie hatten immer Weißbrot, ganz dünne Scheiben, oft war sogar die Kruste abgeschnitten, und ihr Brot war jeden Tag in frisches Wachspapier eingepackt. Ich dagegen legte die ganze Woche das braune Fleischerpapier zwecks Wiederverwendung sorgfältig in meine Box zurück.

Nur ganz selten war das Wetter warm genug, um draußen zu sein. Meist nahmen wir das Mittagessen an unseren Schultischen im Klassenzimmer zu uns, denn wir hatten ja nur diesen einzigen Raum. Dieser wurde den ganzen Winter mit einem Holzofen geheizt, immer hing der Geruch von nasser Wolle in der Luft. Der Holzofen schien nie auszugehen, und wenn ich frühmorgens durch die Schneewehen stapfte, freute ich mich oft auf seine Wärme. Wie früh haben unsere Lehrerinnen aufstehen müssen, um uns diesen Komfort zu bieten?

Meine Lieblingslehrerin hieß Fräulein Martindale. Ich sehe sie noch vor mir, mit ihren lockigen Haaren, den warmen braunen Augen und ihrem freundlichen Lächeln. Obwohl ständig Schüler aller Altersstufen und mit unterschiedlichsten Fähigkeiten ihre Hilfe brauchten, fand Fräulein Martindale immer Zeit für mich.

Als ich lesen gelernt hatte, bekam ich von ihr immer mehr Bücher. Dann gab sie mir Aufgaben von der nächsten Altersstufe, so dass ich bald zwei Jahre jünger als andere in meiner »Klasse« war. Bücher blieben ein Leben lang meine Freunde, aber damals isolierten mich meine Fortschritte noch weiter von den Altersgenossen.

Nach der Schule lief ich schnell nach Hause und fragte als Erstes: »Wo ist Ludwig?« Dann aber sagte mir meine Mutter, wie sehr diese Frage meinen Vater kränkte, und das war natürlich nicht meine Absicht. Ich liebte meinen Vater.

Doch mit Ludwig hatte ich viel mehr Spaß. Er nahm mich bei der Hand und machte mich mit allen Kühen namentlich bekannt. Nachmittags drehten wir zusammen eine Runde durch die Ställe, wo er jeder Kuh ihre Portion Futter zuteilte. Manchmal gelang es ihm, eine der halbwilden Katzen einzufangen und sie zu halten, während ich mein Gesicht in ihrem weichen Fell vergrub. Manchmal ging er die Milchkannen holen. Dazu hing er einen Steinschlitten an unser altes Pferd Dolly und hob mich auf Dollys breiten Rücken. Allerdings nur, wenn meine Mutter nicht in der Nähe war, denn diese begann meist gleich zu schreien: »Gib Acht, gib Acht, sie wird fallen, sie wird sich weh tun!« Und dann nahm er mich wieder herunter und setzte mich in sicherer Entfernung vom Pferd ab.

Abends saß ich gern bei Ludwig und sah zu, wie er Äpfel schälte. Die papierdünne Schale sank in einer langen, ununterbrochenen Spirale auf den Teller. Nachbarn mit einem Obstgarten hatten uns gesagt, dass wir so viel Fallobst aufsammeln dürften, wie wir wollten, und wir hatten genug für die langen Winterabende.

Ludwig kannte unzählige Rätsel und Witze, Geschichten und Lieder, und er schien nie zu sehr in Gedanken vertieft, um mit mir zu sprechen. Manchmal lehrte er mich tschechische Zungenbrecher. Ganze Zeilen ohne jeden Vokal, wie das bekannte »Strč prst skrz krk«, »Steck deinen Finger durch den Hals«, oder meine Lieblingszeile »Trsta trstetz tria tribernek«, »Dreitausenddreihundertdreiunddreißig rote Feuerwehrwagen«. Ludwig konnte lachen, bis ich mitlachte.

In meinen Augen war Ludwig mit seinem dichten roten Haar, den großen grünen Augen und dem Grübchen in der Mitte des Kinns ein ganz fescher Mann.

Anny und Ludwig hatten beide mehr Geduld als meine Eltern. Sie waren lebenslustiger und verstanden es, mich aufzumuntern. Ich erinnere mich noch an das Liedchen, das Anny sang, wenn mir die Tränen über die Backen kullerten:

Dudel udel ei

Sagt mei’ Wei’

S’Heferl ist zerbrochen

Hab kei’ Salz

Hab kei’ Schmalz

Wie soll ich da kochen?

Ohne die Hilfe dieser zwei erstaunlichen Menschen hätten meine Eltern das Leben auf der Farm nie bewältigen können. Ludwig brachte alles in Ordnung und er war zugleich der Kitt, der alles zusammenhielt. Was kaputt war, konnte er reparieren. Noch heute hebe ich vieles auf, teilweise aus Sparsamkeit, aber teilweise auch im Gedenken an Ludwig, der alles wieder zusammenfügte, ganz gleich ob Mensch oder Maschine.

Ludwig und mein Vater verstanden sich gut, aber die Reibereien zwischen meiner Mutter und meiner Tante nahmen kein Ende. Alte Rivalitäten, lächerliche Kämpfe aus ihrer Kinderzeit kamen wieder hoch, doch Ludwig gelang es, die Wogen zu glätten.

Oft habe ich darüber nachgedacht, woher Ludwigs Ausgeglichenheit kam. Er war kein sehr gebildeter Mensch, und doch hatte er eine Weisheit, die ich umso bemerkenswerter finde, als es mir selbst oft schwerfällt, die Dinge richtig einzuschätzen. Es ging oft das Gerücht, dass Anny mit anderen Männern »Verhältnisse« hätte. War es wirklich so? Oder war der Grund für dieses Gerede nur Neid und Eifersucht von Leuten, die insgeheim Annys offene Ausstrahlung und ihre positive Wirkung auf andere Menschen bewunderten? Neue Bekannte, sowohl Frauen wie Männer, hatten sofort das Gefühl, dass Anny sie mochte. Sie besaß die Fähigkeit, anderen Menschen entgegenzukommen und ihre Herzen zu öffnen.

Ludwig wiederum verstand es, den Mund zu halten. Nach seinem Tode beklagte Anny, das sei der einzige von Ludwigs Ratschlägen gewesen, den sie nie habe befolgen können. Ludwig war auch in der Lage, das Gute in anderen Menschen zu erkennen und zu fördern. So wie er mich ermutigte, auf dem Pferd zu sitzen, so half er später auch anderen. Als in Kanada noch kaum jemand von den Rechten der Ureinwohner sprach, stellte Ludwig bereits Leute vom regionalen Eingeborenenreservat als Arbeiter an. Oft gab es Zwischenfälle und allerlei Probleme bei der Arbeit, aber Ludwig tat stets, was er für richtig hielt. Er unterstützte die Männer und ihre Familien auch weiterhin und viele von ihnen wurden seine Freunde.

Viele Menschen nahmen an Ludwigs Beerdigung teil. Ein paar jedoch fehlten. Es waren die, denen Ludwig nie verzeihen konnte, dass sie damals gleichgültig reagierten, als andere um Einlass nach Kanada flehten. Manche davon waren selber Juden, jedoch besorgter um ihr eigenes Fortkommen in dem neuen Land als um andere, die noch in Europa festsaßen und direkt von den Nazis bedroht waren.

Anny war immer die Frau der Tat, eine, die das Leben bei den Hörnern packte und nicht nachgab, bis die Dinge sich änderten. So wie sie beim Englischlernen und beim Eierverkauf Vorkämpferin war, so hat sie auch sonst neue Wege beschritten. Merkwürdigerweise grollte meine Mutter Anny umso mehr, je mehr diese leistete. Kleinliche Beschwerden, nur hinter vorgehaltener Hand geäußert. Obwohl Annys Essen mir immer gut schmeckte und die Rezepte meist aus demselben Kochbuch stammten, das auch meine Mutter benutzte, behauptete diese: »Anny kann nicht kochen.« Heute noch backe ich nach Annys Rezept Ribiselkuchen. Der Kontrast zwischen den herben Johannisbeeren und der süßen Schneehaube entspricht, wenn man so will, Annys Neigung, von einem Extrem ins andere zu fallen.

Obgleich ich meine Tante als lebhafte, extrovertierte Frau kannte, die mit jedem sprach und sehr beliebt war, behauptete meine Mutter, Anny habe keine Freunde. Meine Bewunderung für Anny blieb eins der vielen Geheimnisse, die ich vor meinen Eltern verbarg.

Leider wurde die aus der Kindheit stammende Rivalität zwischen den Schwestern mit den Jahren nur ärger. Nach Ludwigs Tod zog Anny sich von der Welt zurück. Sie baute innere Mauern auf, und wich kein Jota von ihren Gewohnheiten ab. Nur so war es ihr möglich, die Beherrschung nicht zu verlieren.

Es gab immer einen Grund, warum Anny nicht zu meiner Mutter nach Hamilton fahren konnte, obwohl der Weg dorthin wirklich nicht weit war. Montag war Waschtag. Dienstag musste sie bügeln. Mittwoch ging sie zum Friseur und Donnerstag zur Bank. Am Freitag musste sie einkaufen und am Wochenende hat es nicht gepasst. Meine Mutter dagegen besuchte Anny nicht, weil sie wegen ihres Hundes angeblich nicht mit dem Autobus fahren konnte. Dabei schmuggelte sie ihren kleinen weißen Pudel in der Handtasche überall hinein, wenn sie wollte.

Drei Tage vor ihrem Tod habe ich Anny zum letzten Mal besucht. Sie war noch bei klarem Verstand, aber doch bereit, ihren Ludwig im nächsten Leben zu begrüßen. Sie hatte kein Bedürfnis, ihre Schwester noch einmal zu sehen. Nach Annys Tod waren die Briefe der Eltern, die sie an beide Schwestern gerichtet hatten, nirgends zu finden.