Читать книгу Der Hinrichter - Helmut Ortner - Страница 11

Erstes Kapitel Der Festakt

ОглавлениеAm Vormittag des 14. Juli 1934 versammelte sich in der Berliner Prinz-Albrecht-Straße 5 eine auserwählte Gesellschaft von Justiz- und Naziprominenz. Dort, im Gebäude des inzwischen aufgelösten preußischen Landtages, war für die effektvolle Inszenierung des ersten Auftritts des gerade geschaffenen Volksgerichtshofs alles bestens vorbereitet worden. An der Stirnseite des Saales fielen zwei riesige Hakenkreuzfahnen von der Empore bis zum Boden hinab. Dazwischen reihten sich NS-Standartenträger in glänzenden Stiefeln und mit ernsten Gesichtern nebeneinander. Vor dem Rednerpult hatte man Bäumchen und Blumenkästen drapiert. Sie verliehen der Kulisse eine strenge Frische.

Die Stuhlreihen davor füllten den ganzen Saal. Dort saßen die prominenten Gäste in Anzug und Uniform. Auf den Ehrenplätzen Reichsführer SS Heinrich Himmler, neben ihm der seit zwei Jahren amtierende Reichsjustizminister Franz Gürtner sowie Reichsjustizkommissar Hans Frank. Aus Leipzig, dem Amtssitz des Reichsgerichts, waren dessen Präsident Erwin Bumke und Oberreichsanwalt Karl Werner angereist. Dahinter die Repräsentanten der SA und der SS, von Wehrmacht und Justizverwaltungen. In den letzten Reihen schließlich saßen 32 Richter und nebenamtliche Beisitzer des neuen Volksgerichtshofs, die darauf warteten, an ihrem neuen Arbeitsplatz öffentlich ihren Diensteid zu leisten.

Eigentlich hatte der Festakt bereits zwölf Tage früher stattfinden sollen, doch da waren die Naziführer unabkömmlich gewesen. Sie dirigierten gerade die Mordaktionen gegen die »Verschwörer« des Röhmputsches. SA-Stabschef Ernst Röhm hatte bereits kurz nach der nationalsozialistischen Machtergreifung von 1933 selbstbewußt den Anspruch auf Kontrolle der innenpolitischen Entwicklung im Lande erhoben. Eine von ihm angestrebte »zweite Revolution« sollte dem Millionenheer der SA-Braunhemden durch Eindringen in staatliche Bereiche mehr Macht und Einfluß verschaffen. Hitler sah darin eine Gefährdung der inneren Homogenität der NS-Organisationen und nannte Röhm einen »entwurzelten Revolutionär«. Er und die NSDAP-Spitze entschieden sich für die Liquidierung Röhms und seiner Gefolgsleute. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden Röhm sowie eine Reihe weiterer hoher SA-Führer, darunter Georg Strasser, ermordet. Selbst Politiker und Militärs, die in keinem unmittelbaren Kontakt zu Röhm standen, fielen den rigorosen Säuberungsaktionen zwischen dem 30. Juni und dem 2. Juli zum Opfer. Ohne jegliches Verfahren, häufig sogar ohne Vernehmung, waren die SA-Mitglieder und SA-Sympathisanten von Hitlers Mordtruppen umgebracht worden. So auch sein Vorgänger als Reichskanzler, General Kurt von Schleicher und dessen Ehefrau. Das Blutbad gegen Mitkämpfer von einst, derer man sich mit dieser kühl geplanten Aktion entledigte, hatte mehr als zweihundert Tote gefordert. Für eine Eröffnung des Volksgerichtshofs war da keine Zeit geblieben. Erst jetzt, nach Abschluß des Massakers, fand man Gelegenheit zum Feiern.

Reichsjustizminister Gürtner kam, bevor die Mitglieder des neuen Volksgerichtshofs ihren Eid ablegten, in seiner Eröffnungsrede noch einmal auf die Vorgänge des 30. Juni zu sprechen. Der »Putsch« galt ihm als eindringliches Beispiel dafür, wie bedrohlich die Gefahr der »Gewalt« gegen das Reich und wie notwendig deshalb ein wirksames Gesetz sei. Gürtner sprach mit theatralischem Gestus und salbungsvollen Worten. Wer im Saal vor lauter Ergriffenheit nicht mehr fähig war, der Rede des Justizministers zu folgen, konnte einen Tag später im Parteiblatt Völkischer Beobachter seine Ausführungen im Wortlaut nachlesen:

»In dieser feierlichen Sitzung, zu der ich Sie hierher geladen habe, tritt der Volksgerichtshof für das Deutsche Reich zusammen. Durch das Vertrauen des Reichskanzlers sind Sie, meine Herren, zu Richtern des Volksgerichtshofs berufen worden. Sie sollen heute als erste Handlung das eidliche Gelöbnis der treuen Erfüllung Ihrer Pflichten ablegen. Kein Volk, wie gesund es auch sei, kein Staat, wie fest er auch sei, darf einen Augenblick die Wachsamkeit außer acht lassen, um nicht einem Angriff wie am 30. Juni zum Opfer zu fallen. Nicht immer erfolgt der Angriff durch augenblicklich drohende Gewalt, die nur mit unmittelbarer Gewalt niedergeschlagen werden kann. Sehr häufig geschieht der Hoch- und Landesverrat mit lang ausholenden, weit verzweigten Vorbereitungen, die vielfach nicht leicht zu erkennen sind und viele Menschen – schuldige, ja auch völlig schuldlose – in ihren Bereich ziehen.

Das Schwert des Gesetzes und die Waage der Gerechtigkeit ist in Ihre Hand gegeben. Beides zusammen ist der Inbegriff des Richteramtes, dessen Größe und Verantwortung gerade im deutschen Volk von jeher ehrfurchtsvoll empfunden und mit der Gewissensverpflichtung der Unabhängigkeit bekleidet worden ist.

Ich weiß, meine Herren, daß Sie alle von dem heiligen Ernst dieses hohen Amtes durchdrungen sind. Walten Sie Ihres Amtes als unabhängige Richter, verpflichtet allein dem Gesetz, verantwortlich vor Gott und Ihrem Gewissen.

In dieser Erwartung bitte ich Sie jetzt, die treue Erfüllung Ihrer Pflichten durch einen feierlichen Schwur zu geloben:

Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe!

Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß Sie Volk und Vaterland Treue halten, Verfassung und Gesetze beachten und Ihre Amtspflichten gewissenhaft erfüllen, und daß Sie Ihre Pflichten eines Richters des Volksgerichtshofs getreulich erfüllen und Ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abgeben werden.«

Eine Rede voller Pathos, die von den Zuhörern im Saal mit langanhaltendem Beifall quittiert wurde. Auch sie waren vom »heiligen Ernst« der Stunde ergriffen, auf ihren Gesichtern lag Stolz. Waren sie nicht gerade Zeugen der Geburtsstunde eines neuen, einzigartigen Gerichtshofs geworden? Ein Gericht, dem per Gesetz vom 24. April alle Straftaten übertragen worden waren, für die zuvor allein das Reichsgericht zuständig gewesen wan Hochverrat, Landesverrat, Angriffe auf den Reichspräsidenten, besonders schwere Wehrmittelbeschädigung sowie Mord oder Mordversuch an Mitgliedern der Reichsregierung oder einer Landesregierung. Ein Gericht wie dieses – darin waren sich die Festgäste einig – war ein Gebot der Stunde. Gerade jetzt, in Zeiten des nationalen Aufbruchs, mochte die ausländische Presse, die behauptete, hier solle ein Standgericht geschaffen werden, noch so geifern und hetzen. Für Reichsjustizminister Gürtner entstammten die empörten Stellungnahmen aus dem Ausland »entweder einer bedauernswerten Unkenntnis der für den Volksgerichtshof geltenden Verfahrensbestimmungen und einem Mangel an Verständnis für deutsches Rechtsempfinden oder aber der böswilligen Absicht, jede Regung des neuen Deutschland in ihr Gegenteil zu verkehren«.

Tatsache war – und auch Gürtner wußte dies: Der neue Volksgerichtshof galt rechtlich als Sondergericht. Als vorläufigen Präsidenten führte Gürtner während der Feierstunde den dienstältesten der drei Senatspräsidenten, Dr. Fritz Rehn, in sein Amt ein. Rehn empfahl sich besonders für den Präsidentenstuhl. Er war ein Mann der ersten Stunde. Als Leiter des Berliner Sondergerichts hatte er bereits hinreichend Erfahrung mit der NS-Justizpraxis sammeln können und dabei bewiesen, daß sich die Nationalsozialisten auf ihn verlassen konnten. Bereits am 21. März 1933 waren von den neuen Machthabern die ersten Ausnahmegerichte geschaffen worden, wo sich Angeklagte nicht vor örtlich und sachlich zuständigen Richtern, sondern vor ausgewählten NS-Rechtswahrern zu verantworten hatten. Die »Verordnung der Reichsregierung über die Bildung von Sondergerichten« machte mit den Angeklagten kurzen Prozeß: Die Ladungsfrist betrug drei Tage und konnte auf vierundzwanzig Stunden herabgesetzt werden. Auch andere Säulen eines rechtsstaatlichen Ermittlungsverfahrens und Prozesses setzte die Verordnung außer Kraft: »Eine mündliche Verhandlung über den Haftbefehl findet nicht statt«, hieß es eindeutig. Justizwillkür, Fehlurteilen, übertriebenen und grausamen Strafen, ja selbst Justizmorden waren damit Tür und Tor geöffnet. Rehn hatte seine Aufgabe zur vollen Zufriedenheit der neuen Machthaber erledigt. Jetzt wurde er – aus statusrechtlichen Gründen allerdings nur kommissarisch – mit dem Präsidentenstuhl des obersten Ausnahmegerichts belohnt. Für den diensteifrigen Juristen ein enormer Aufstieg.

Rehn zur Seite standen die aus München und Düsseldorf nach Berlin gewechselten Senatsvorsitzenden Wilhelm Bruner – der schon wenige Monate später, nach Rehns frühem Tod am 18. September 1934, als geschäftsführender VGH-Präsident bis 1936 amtieren sollte – und Eduard Springmann: Neun weitere Berufsrichter kamen hinzu. Vier der »ehrenamtlichen« Beisitzer, zu denen sich noch fünf hohe Militärs gesellten, waren aus dem Reichswehrministerium. Die restlichen elf Mitglieder repräsentierten die verschiedenen NS-Organisationen. Keiner sollte und keiner wollte beim Beginn des neuen Gerichts abseits stehen.

Die Deutsche Allgemeine Zeitung hatte ihre Leser schon am Tag vor dem Festakt über die Auswahl der Richter und deren Anforderungen informiert. Lobend war vom Autor resümiert worden:

»Bei der Auswahl der richterlichen Mitglieder ist besonders darauf Bedacht genommen worden, daß diese Persönlichkeiten mit großem Wissen und Können auf strafrechtlichem Gebiet, mit politischem Weitblick und großer Lebenserfahrung begabt sind.«

Insgesamt umfaßte die personelle Erstbesetzung achtzig Mitarbeiter. Damit stand der Volksgerichtshof dennoch noch immer deutlich unter dem Reichsgericht. Auch die Organisation war keineswegs so, wie es sich die VGH-Verfechter gewünscht hatten. Zwar war das neue Gericht vom Reichsgericht getrennt, doch die Anklagevertretung übernahm zunächst weiterhin eine Außenstelle der in Leipzig ansässigen Reichsanwaltschaft. Der dortige Leiter war Reichsanwalt Paul Jorns, ein Jurist, der schon in der Weimarer Republik Landesverratsdelikte bearbeitet und als Untersuchungsführer im Fall um den Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht bereits 1919 eine für die Justiz zufriedenstellende Arbeit geleistet hatte. Ihm assistierten die Oberstaatsanwälte Wilhelm Eichler und Heinrich Parrisius, der Mann, der ein Jahr zuvor gemeinsam mit Oberreichsanwalt Karl Werner die Voruntersuchungen gegen die Reichstags-Brandstifter durchgeführt und auch die Anklage im Reichstagsbrandprozeß mit vertreten hatte.

Sie alle waren gestandene Juristen, die sich der »deutschen Sache« verpflichtet fühlten. Die NS-Machthaber erwarteten eine konsequente und harte Rechtsprechung. Und „diese Männer waren der Garant dafür. Was unter der »neuen deutschen Rechtspflege« und vom Volksgerichtshof zu erwarten war, verriet der Völkische Beobachter in seiner Ausgabe vom 15. Juli 1934. Ein Kommentator beschwor mit markigen Worten das Ende des »Strafrechtsliberalismus« und klärte seine Leser auf:

»Seit Deutschland eine politische Einheit geworden, die Erscheinungen eines alten und kranken Zeitalters Schlag auf Schlag beseitigt hat, ist das politische Verbrechen, die politische Straftat in ein anderes Licht gerückt. Es bedurfte keiner Umwandlung des strafrechtlichen Denkens an sich, um die Notwendigkeit eines besonderen Gerichtshofes für Hoch- und Landesverrat zu beweisen – neue Verhältnisse schaffen neue Bedürfnisse: die politische Einheit des deutschen Volkes, mit dem Blute hunderter und tausender erkauft, verlangte nach ihrer Sicherung. Sie hat diese nach innen, gegen den Verräter, den Saboteur, gegen die negierenden Elemente gefunden im Volksgerichtshof.«

Und er fuhr fort:

»Wer sich heute gegen die politische Einheit des nationalsozialistischen Staates wendet, kommt zur Aburteilung durch diesen Gerichtshof. Der Reichstagsbrandstifterprozeß unseligen Gedenkens, dieses monatelange Dahinschleppen einer politisch klaren Strafmaterie vor politisch ungeschulten Richtern, mit den sich deshalb zum Zweck der ›objektiven Beurteilung‹ immer erneut notwendig erweisenden Sachverständigenaussagen, Zeugenvernehmungen und seinem trotzdem ergangenen Fehlurteil hat dieses Erfordernis der Beziehung politisch geschulter Fachrichter besonders deutlich zutage treten lassen.

Der heute erstmals zusammengetretene Volksgerichtshof stellt also geschichtlich gesehen, zumal er als dauernde Einrichtung gedacht ist, in der deutschen Justiz etwas vollkommen Neues dar. Es wird die Zeit der politischen, aber auch kriminalistischen Instinktlosigkeit der deutschen Justizbehörden, die vor Objektivität und Verfassungstreue die Dinge um sie herum weder sehen konnten noch wollten, und die kein Ruhmesblatt in der Geschichte der deutschen Rechtspflege bedeutet, abschließen.«

Wie der Kommentator des nationalsozialistischen Kampfblattes dachten keineswegs nur stramme Parteigänger. Auch Juristen von nationalkonservativer Gesinnung, noch immer im Glauben an ihre »richterliche Unabhängigkeit«, konnten sich damit identifizieren. Ging es nicht um ein neues Deutschland? Um die Abwehr von Gefahr für Volk, Vaterland und Führer? Hatte nicht die Brandstiftung am Reichstagsgebäude nachhaltig gezeigt, daß die kommunistische Gefahr keineswegs gebannt war? Und hatte nicht der monatelange und langwierige Prozeß gegen die Brandstifter die Notwendigkeit eines Gerichts unterstrichen, das imstande war, entschlossener und konsequenter gegen jegliche Volksfeinde und deren Drahtzieher vorzugehen?

Tatsächlich waren die nationalsozialistischen Machthaber mehr als verärgert über Ablauf und Ergebnis des Reichstagsprozesses gewesen. Ein Prozeß, in dem vier der fünf Angeklagten den Gerichtssaal als freie Männer verlassen hatten. Männer, die für die Nationalsozialisten nichts als kommunistische Umstürzler waren. Eine Niederlage nicht nur für die Justiz. Ein Skandal…

Damals, in den späten Abendstunden des 27. Februar 1933, war das Gebäude des deutschen Reichstags in Flammen aufgegangen. Für die Nationalsozialisten – gerade wenige Tage an der Macht – ein Beweis dafür, daß die Kommunisten keineswegs bereit waren, sich mit den neuen politischen Machtverhältnissen abzufinden. Die Brandstiftung, davon waren sie überzeugt, sei nur ein Fanal. Folgte jetzt womöglich ein bewaffneter kommunistischer Aufstand?

Noch in der Nacht war zwischen verbrannten Ruinen ein holländischer Wanderbursche verhaftet worden. Sein Name: Marinus van der Lubbe. Sollte dieser Kerl der alleinige Brandstifter sein? Ein Einzelgänger, ganz ohne Komplizen und Hintermänner? Die Nationalsozialisten waren sich sicher: Da steckten die Kommunisten dahinter…

Bereits am 30. Januar, dem Tag ihrer Machtübernahme, hatten Wirtschaftsminister Alfred Hugenberg, aber auch Innenminister Wilhelm Frick und Hermann Göring für ein Verbot der Kommunistischen Partei – der KPD – plädiert. Doch Hitler selbst hatte – vorerst – abgelehnt. Er befürchtete schwere innenpolitische Auseinandersetzungen und Streiks, die er gerade zu dieser Zeit am wenigsten brauchen konnte.

Jetzt, nach dem Reichstagsbrand, sah er sich jedoch gezwungen zu handeln. Schon einen Tag nach dem Brand, am 28. Februar 1933, hatte Hitler zwei Notverordnungen unterzeichnet: die »Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat« sowie eine »Verordnung des Reichspräsidenten gegen Verrat am deutschen Volke und hochverräterische Umtriebe«. Als folgenschwerste Maßnahmen wurden darin die Schutzhaft eingeführt und die Grundrechte der Weimarer Verfassung außer Kraft gesetzt. Kurze Zeit danach wurden bereits Tausende verhaftet – meist Funktionäre der KPD, aber auch Sozialdemokraten und Gewerkschaftler. Hitler verfügte damit über Gesetze, die es ihm ermöglichten, nun endgültig mit seinen Gegnern abzurechnen.

Während dieser Zeit liefen die Ermittlungen im »Fall Reichstagsbrand« weiterhin auf Hochtouren. Die NS-Machthaber nutzten den psychologisch so günstigen Augenblick für ihre propagandistischen Zwecke. Allerorten wurde eine kommunistische Gefahr beschworen. Ein Einzeltäter wie van der Lubbe reichte dabei nicht für die Propagandapläne. Die Hintermänner und Drahtzieher des Brandanschlags – die »Agenten des Weltkommunismus« – mußten gefunden und überführt werden.

Und die rastlosen Ermittler wurden fündig: Ernst Torgler, Vorsitzender der KPD-Fraktion im Reichstag, wurde verhaftet, nachdem er sich – in Verdacht geraten, weil er als einer der letzten vor dem Brand das Gebäude verlassen hatte – nach Bekanntwerden des Verdachts umgehend bei der Polizei gemeldet hatte, um seine Unschuld zu beweisen. Außerdem waren drei bulgarische Emigranten namens Georgi Dimitroff, Blagoi Popeff und Wassilij Taneff festgenommen worden, die sich laut Zeugenaussagen ebenfalls am Brandort aufgehalten hatten.

Gegen sie, wie gegen Torgier und van der Lubbe, erhob Oberreichsanwalt Werner am 24. April 1933, nach der Beendigung der Voruntersuchung, Anklage wegen Hochverrats und Brandstiftung. Zuvor, am 29. März 1933, hatten die Nationalsozialisten im Eilverfahren ein weiteres Gesetz verabschiedet: das »Gesetz über Verhängung und Vollzug der Todesstrafe«, das nun die Todesstrafe, die bereits in der »Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat« angedroht worden war, rückwirkend für alle zwischen dem 31. Januar 1933 und dem 28. Februar 1933 begangenen Kapitalverbrechen festsetzte. Auf diese Weise konnte auch für die Reichstagsbrand-Angeklagten die Todesstrafe gefordert werden.

Der Prozeß gegen die fünf Angeklagten begann am 21. September 1933 vor dem Reichsgericht. Nur einer von ihnen, Ernst Torgler, hatte einen Verteidiger gewählt, den Berliner Rechtsanwalt Alfons Sack, dem Sympathien zur NSDAP nachgesagt wurden. Die anderen Angeklagten mußten Pflichtverteidigern vertrauen. Die Hauptverhandlung zog sich monatelang hin. Neue Erkenntnisse über mögliche kommunistische Auftraggeber brachte die Beweisaufnahme nicht. Auch eine von der Polizei noch kurz vor Prozeßbeginn ausgesetzte Belohnung von zwanzigtausend Reichsmark blieb erfolglos.

Statt dessen vermehrte sich in der Öffentlichkeit jetzt, da die in Spannung versetzten Volksgenossen über die Ergebnisse des Prozesses enttäuscht waren, der Verdacht, die Nationalsozialisten hätten den Reichstag möglicherweise zu propagandistischen Zwecken selbst angezündet.

Nach langer Prozeßdauer wurde kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember 1933, endlich das Urteil verkündet: Es lautete für van der Lubbe auf Todesstrafe und »dauernden Ehrverlust wegen Hochverrats in Tateinheit mit aufrührerischer Brandstiftung und versuchter einfacher Brandstiftung«. Die anderen vier Angeklagten aber wurden überraschend freigesprochen.

In der mündlichen Urteilsbegründung war van der Lubbes Todesurteil damit begründet worden, daß der Reichstagsbrand eine politische Tat gewesen sei. Im Frühjahr – so die Urteilsbegründung – habe das deutsche Volk vor der Gefahr seiner Auslieferung an den Weltkommunismus und damit vor dem Abgrund gestanden. Die Brandstiftung sei ein Werk der Kommunisten, und van der Lubbe habe im Dienste dieser hochverräterischen Pläne gestanden. Auch auf verleumdende Behauptungen, der Reichstag sei von den Nationalsozialisten selbst angezündet worden, ging der Strafsenat in seiner Urteilsbegründung ein. Diese Legende, in der »vaterlandslose Leute die Nationalsozialisten töricht und böswillig als die eigentlichen Täter hinstellten«, sei restlos widerlegt, führte der Vorsitzende mit schneidender Stimme aus.

Dennoch: Die Nationalsozialisten, die sich von dem Prozeß, den sie mit so lärmender Propaganda begleitet hatten, einen Erfolg versprachen, waren über das Urteil ungehalten und verärgert.

In der Zeitschrift Deutsches Recht, dem Zentralorgan des »Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen«, wurde der Richterspruch als »glattes Fehlurteil« beschimpft. Auch Hitler nannte das Urteil später während eines Tischgesprächs »lächerlich« und bezeichnete die Richter als »vertrottelt«. Höchste Zeit also, über einen speziellen Gerichtshof nachzudenken. In einer Kabinettssitzung am 23. März 1934, an der neben Hitler auch Göring, Röhm und Justizminister Gürtner teilnahmen, einigte man sich darauf, daß die Aburteilung von Hoch- und Landesverratssachen einem besonderen Gerichtshof übertragen werden sollte. Schon einen Monat später, am 24. April 1934, wurde der Volksgerichtshof offiziell gegründet. Der stellvertretende Hauptschriftführer Wilhelm Weiß kommentierte später im Parteiblatt Völkischer Beobachter diese historische Stunde:

»… aus guten Gründen hat daher der nationalsozialistische Staat nach der Machtübernahme für die Aburteilung der schwersten Straftaten, die es auf dem politischen Gebiete gibt, einen besonderen Gerichtshof gebildet. Wer die Spruchpraxis der deutschen Gerichte vor der Machtübernahme auf diesem Gebiet kennt, kann am besten die Notwendigkeit des Volksgerichtshofs ermessen. Man wende nicht ein, daß Hoch- und Landesverrat ja auch schon vor dem 30. Januar 1933 zur Zuständigkeit des höchsten deutschen Gerichtes, des Reichsgerichtes in Leipzig, gehörten. Die Verfahren, die vor diesem Gericht anhängig waren und durchgeführt wurden, konnten gar nicht zu einem in nationalpolitischer Hinsicht befriedigenden Ergebnis führen; denn auch das Reichsgericht war in seiner Arbeit und in seiner Tendenz abhängig von der allgemeinen politischen und geistigen Grundhaltung, die im demokratischen Staat von Weimar herrschte. Ein Landesverratsverfahren in Leipzig war in der Regel eine Affäre, die sofort zu parlamentarischen Auseinandersetzungen im Reichstag führte, und nebenher eine schamlose Hetze der Journaille gegen alle auslöste, die den bescheidenen Versuch wagten, das Reich wenigstens vor den allergemeinsten Verrätern zu schützen…

…In diesem Sinne ist der Volksgerichtshof für das Deutsche Reich eine organische Schöpfung des nationalsozialistischen Staates. Denn er ist Ausdrucksform nationalsozialistischer Grundauffassungen auf dem Gebiet der Rechtsprechung.«

Hitler zeigte sich zufrieden. Hier war endlich ein Tribunal geschaffen worden, das er schon 1924 in »Mein Kampf« entworfen hatte. Dort hieß es kategorisch, »daß einst ein deutscher Nationalgerichtshof etliche Zehntausend der Organisierenden und damit Verantwortlichen des Novemberverrats und alles dessen, was dazugehört, abzuurteilen und zu vernichten hat«.

Und sechs Jahre später – der NSDAP war mit einer Erhöhung ihrer Parlamentssitze von zwölf auf 107 bei den Reichstagswahlen gerade der nationale Durchbruch gelungen –, am 25. September 1930, hatte Hitler, der vor dem Leipziger Reichsgericht als Zeuge in einem Hochverratsprozeß gegen drei junge Offiziere auftrat, wiederum unmißverständlich über seine Vorstellungen eines Staatsgerichtshofs gesprochen. Als der Richter nach einer ihm zugeschriebenen Bemerkung, »es würden, sobald die Nationalsozialisten die Macht übernommen hätten, Köpfe rollen …«, fragte, hatte Hitler erwidert: »Ich darf Ihnen … versichern: Wenn unsere Bewegung in ihrem legalen Kampf siegt, wird ein deutscher Staatsgerichtshof kommen, und der November 1918 wird seine Sühne finden, und es werden auch Köpfe rollen.« Danach hatte der Richter gefragt, wie er sich die Errichtung des Dritten Reichs vorstelle. Hitlers Antwort: »Die nationalsozialistische Bewegung wird in diesem Staate mit den verfassungsmäßigen Mitteln das Ziel zu erreichen suchen. Die Verfassung schreibt uns nur die Methode vor, nicht aber das Ziel…«

So hatte Hitler vor dem höchsten deutschen Gericht seine Absichten klar formuliert: Er wollte mit verfassungsmäßigen Mitteln an die Macht gelangen, danach den Staat und seine Organe im Sinne seiner nationalsozialistischen Weltanschauung grundlegend verändern.

Die Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes am 23. März 1933 schaffte dazu die Voraussetzungen. Ganz legal – mit der Mehrheit der Stimmen aller Reichstagsabgeordneten. Die Errichtung eines Volksgerichtshofs war also nur ein Glied in der Kette nationalsozialistischer Politik.

Niemand war also von Hitler getäuscht worden. Auch die Justiz nicht. Die Pläne für einen Volksgerichtshof waren schon lange vorhanden. Jetzt, im April 1934, waren sie Wirklichkeit geworden. Damit stand ein Tribunal zur Verfügung, das Schluß machte mit der Nachsichtigkeit gegenüber »Verrätern und Volksfeinden«. Hitler zeigte sich zufrieden. Ein Volk, ein Reich, eine Justiz – ein Führer…

Vier Tage vor der Schaffung des Volksgerichtshofs war er fünfundvierzig Jahre alt geworden, und überall im Reich war der Geburtstag des Führers gebührend gefeiert worden. Besonders in der Hauptstadt Berlin:

»Die Liebe und Verehrung, die das deutsche Volk seinem Führer entgegenbringt, zeigt sich heute am 45. Geburtstag des Volkskanzlers in ganz besonderem Maße. Die ganze Reichshauptstadt ist in ein Flaggenmeer verwandelt. Kein Haus, an dem nicht die Flaggen der nationalsozialistischen Revolution auf die Bedeutung dieses Tages hinweisen. Alle Dienstgebäude des Reiches, des Staates und der Stadtverwaltung, alle Wohnhäuser und Fabriken sind beflaggt. Besonders eindrucksvoll sind die Dekorationen vieler Geschäfte in der Berliner Innenstadt. In den Schaufenstern sind Bilder und Skulpturen des Führers aufgestellt, umrahmt von Blumen und frischem Grün…«

Die kollektive Jubelfeier, über die der Reporter der Düsseldorfer Nachrichten in der Abendausgabe vom 20. April 1934 so begeistert berichten durfte, war nicht allein in Berlin, sondern im ganzen Reich feierlich inszeniert worden. Dafür sorgten schon die Parteiorganisationen, die sich mittlerweile in jedem Gau, in jedem Dorf etabliert hatten. Sie waren die Speerspitzen des neuen nationalen Aufbruches. An Zulauf und Sympathie aus dem Volk konnte sich die Partei wahrlich nicht beklagen.

Auch an diesem Samstagvormittag des 14. Juli 1934 lag die euphorische Stimmung des nationalen Aufbruchs über der Festveranstaltung. Als der offizielle Teil beendet war, gingen die Gäste hinaus ins weiträumige Foyer. Man schüttelte sich die Hände, äußerte sich lobend über die gelungene, dem Anlaß entsprechend würdig begangene Feier, versicherte sich des gegenseitigen Respekts. Alle einte das Gefühl, Zeuge eines wichtigen, ja vielleicht historischen Datums der deutschen Justiz gewesen zu sein.

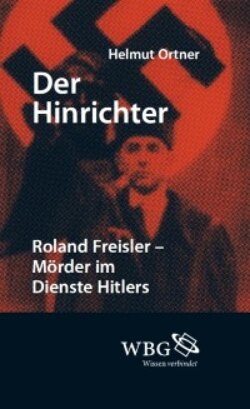

Unter den Festgästen fiel ein großer, schlanker Mann mit schmalem Gesicht auf, der von Parteiprominenz und Justizfunktionären als Gesprächspartner besonders gefragt schien: Roland Freisler, Staatssekretär im Justizministerium. Er war es, der sich mit großem persönlichem Einsatz um die Schaffung dieses Volksgerichtshofs bemüht hatte. In zahllosen Vorträgen und Artikeln hatte er ausdauernd auf die Notwendigkeit hingewiesen, eine neue nationalsozialistische Rechtsprechung mit klar definierten Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu schaffen. Das deutsche Recht sei grundsätzlich zu reformieren – hatte der selbstbewußt auftretende Staatssekretär immer wieder gefordert. Für ihn, selbst Nationalsozialist der ersten Stunde, war es ein bedeutender Tag. Die deutsche Justiz hatte nun einen Volksgerichtshof – ein Tribunal gegen die Feinde von Volk, Partei, Reich und Führer. Jetzt konnte die Justiz jene Gesetze anwenden, die zuvor von den NS-Machthabern erlassen worden waren.

Jetzt kam die Stunde der Vollstrecker – der Vollstrecker wie Roland Freisler.