Читать книгу Der Hinrichter - Helmut Ortner - Страница 8

Die Gegenwart der Vergangenheit

ОглавлениеOb es sinnvoll sei, heute noch über die nationalsozialistische Vergangenheit zu schreiben, wurde ich während den Arbeiten an diesem Buch immer wieder gefragt. Von Menschen, die der Meinung sind, diese Vergangenheit sei nunmehr – nach mehr als sechzig Jahren – tatsächlich »vergangen«. Von Bekannten und Freunden, die argumentierten, auch eine so belastete Geschichte wie die unsere »dürfe« einmal zu Ende sein. Ich wies darauf hin, dass die meisten Deutschen – und es handelt sich hierbei keineswegs um die ältere Generation – noch immer nicht wahrhaben wollen, was ihre Väter und Großväter zwischen 1933 und 1945 angerichtet und zugelassen haben. Und ich versuchte an Beispielen zu zeigen, welche kollektiven und individuellen Anstrengungen unternommen wurden, um der belasteten Geschichte zu entkommen. Dafür erntete ich häufig Zweifel, Unverständnis, nicht selten heftigen Protest. Nicht alle seien Nazis gewesen, nicht alle hätten Schuld auf sich geladen, nicht allein die Deutschen Gräueltaten begangen. Nicht alle Deutschen seien Täter, Nazis, Beteiligte, Komplizen gewesen.

Keine Frage: Am Tag Null nach Hitler gab es auch in Deutschland Menschen, die Scham und Trauer empfanden über das, was geschehen war, geschehen konnte. Doch Tatsache ist auch, dass schon damals viele, gerade der Katastrophe entkommen, das Erlebte und Geschehene verdrängten, leugneten, relativierten, statt es im Bewusstsein der Verantwortung als eigene Geschichte anzunehmen. Ein Volk auf der Flucht vor der eigenen Vergangenheit. Damals, nach 1945, in den ersten Nachkriegsjahren, in der Adenauer-Republik. Und heute?

Will die Nachkriegsgeneration, der ich angehöre, jene Generation, die, um den deutschen Ex-Kanzler zu zitieren, mit der »Gnade der späten Geburt« gesegnet ist, nun endlich einen Schlussstrich unter diese Periode deutscher Vergangenheit ziehen? Ist sie, die politisch und moralisch schuldlose Generation, nun endgültig entlassen aus der Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur und seinem Erbe? Wie steht sie zur schuldbelasteten deutschen Geschichte? Will sie sich erinnern?

In diesem Buch geht es um Täter und Opfer. Schuld und Sühne, um Versagen und Feigheit. Um Mut, Aufrichtigkeit und Widerstand. Um Verdrängung und Verleugnung – um das Erinnern.

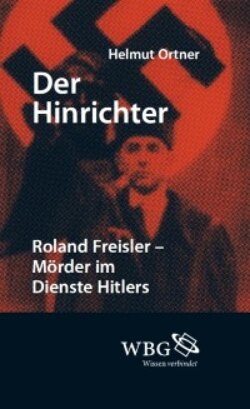

Im Mittelpunkt steht eine menschenverachtende, menschenvernichtende NS-Institution, die es ohne die willfährige Unterstützung und Mitwirkung von Juristen nicht gegeben hätte: der Volksgerichthof. Zwar ist darüber in den vergangenen Jahren geschichtswissenschaftlich, juristisch, politisch und publizistisch umfangreich gearbeitet worden, was gleichermaßen auf den Komplex »Justiz während der NS-Diktatur« insgesamt zutrifft. So ist es heute für den interessierten Leser möglich, den fatalen Weg zu verfolgen, den die Justiz im nationalsozialistischen Deutschland vom euphorischen Anfang bis zum zerstörerischen Ende gegangen ist. Doch trotz umfangreicher Geschichtsschreibung über Entstehung, Struktur, Funktion und Alltag des Volksgerichtshofs gibt es nur wenig Literatur über Leben und Wirken Roland Freislers. Mit seinem Namen ist die wohl grausamste Ära des Terror-Tribunals verknüpft.

Freisler, 1942 bis 1945 Volksgerichtshofpräsident, doch bereits 1934 unermüdlicher Vordenker für ein nationalsozialistisches Recht – seine Karriere, sein Einfluss, sein Tod werden auf den folgenden Seiten nachgezeichnet. Wie wird aus einem jungen Gymnasiasten aus kleinbürgerlich-konservativem Milieu ein gnadenloser Todesrichter? Wie entwickelte sich seine fanatische Gedankenwelt. Woran orientierten sich seine rigorosen Rechtsauffassungen?

Aus einer rein persönlichen Biographie freilich ergeben sich kaum neue Einsichten. Geschichte darf sich nicht auf personale Verantwortung reduzieren, auf Prominenz und Privatheit. Gerade die Person Freislers wurde in der Vergangenheit immer wieder zum dämonischen Unmenschen der NS-Justiz schlechthin stilisiert, häufig mit der Absicht, dadurch die Untaten seiner brauen Richterkollegen zu relativieren. Nein, Freisler war nur ein besonders konsequenter Vollstrecker nationalsozialistischer Rechtspraxis.

Aus diesem Grunde habe ich es vorgezogen, von der Person Freislers zu den Strukturen des NS-Rechts vorzudringen, beziehungsweise zu beschreiben, wie beides miteinander korrespondierte oder lapidar formuliert: wie beides zueinander fand. Die Biographie Roland Freislers wird im Kontext seiner Zeit geschildert, illustriert durch eine Vielzahl von Dokumenten, zumal sich seine Rolle keineswegs nur auf die des VGH-Präsidenten beschränkte. Freisler als Anwalt, Staatsbeamter, Fachpublizist und nationalsozialistischer Richter, der, ohne jeglichen Opportunismus das Gesetz nicht einmal beugte, sondern allenfalls im Sinne des Nazi-Regimes interpretierte und gnadenlos anwendete. Wer als Angeklagter vor ihm stand, der hatte – vor allem in den letzten Kriegsjahren- den Tod zu erwarten. Dieses Buch handelt deshalb auch von Opfern, ihren Lebensgeschichten, ihren Schicksalen. Ein umfangreiches Kapitel dokumentiert ihre Todesurteile. Urteile als stumme Zeugen einer gnadenlosen Justiz.

Bei den Recherchen für dieses Buch habe ich mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Menschen, die vor dem Volksgerichtshof standen, zum Tode verurteilt wurden und allein deshalb überlebten, weil das Kriegsende sie vor dem Fallbeil rettete. Menschen, die als Nazi-Richter Gesetze anwendeten, erbarmungslose, fanatische Urteile sprachen, nicht selten mit tödlichen Konsequenzen für die Verurteilten. Einige von ihnen, das war mein Eindruck, können mit dieser moralischen Hypothek trotzdem gut leben. Sie fühlen sich als »schuldlos Beladene und Verstrickte«, deren aufrichtiger Glaube an das Vaterland »von der Politik« missbraucht worden ist. Kaum einer meiner Gesprächspartner bekannte sich zu seiner persönlichen Verantwortung, fand Worte der Scham. Im Gegenteil: Zahlreiche NS-Richter fühlten sich selbst als Opfer einer »schicksalhaften« Zeit. In den. Gesprächen, die ich mit ehemaligen NS-Richtern und Anklägern führte, wurden kaum Zweifel am eigenen Handeln erkennbar. Eine nur schwer erträgliche Selbstgefälligkeit.

Was Hitlers eifrige Juristen betrifft, hat die Adenauer-Republik nach 1945 mit ihnen Frieden geschlossen. Sie wurden – wie so viele NS-Repräsentanten – nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen, nicht zur Rechenschaft gezogen, nicht sonderlich geächtet, schon gar nicht strafrechtlich verurteilt. Stattdessen machten sie Karriere, wurden Landesgerichtspräsident, Oberstaatsanwalt – mitunter sogar Ministerpräsident.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Hans Filbinger kam wegen der Beteiligung an Todesurteilen, die er als Marine-Kriegsrichter verhängt hatte, 1978 in die Schlagzeilen, was schließlich – freilich eher unfreiwillig – zu dessen Rücktritt führte. Der Dramatiker Rolf Hochhuth prägte damals den Begriff des »furchtbaren Juristen«. Diese Juristen – soweit sie noch leben mittlerweile betagte. Herren – beharren auch heute noch auf der Rechtmäßigkeit ihrer Urteile. Die beschämende Rechtfertigung, »was damals Recht war; kann heute nicht Unrecht sein«, hatten vor Filbinger schon viele NS-Richter für sich beansprucht. Filbinger selbst sah sich stets als Opfer einer Rufmordkampagne.

Die Diskussion wurde im Jahre 2007 erneut entfacht, als der baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger mit seiner Freiburger Trauer-Rede für den zuvor im Alter von 93 Jahren gestorbenen Ex-Marinerichter für Empörung sorgte. »Hans Filbinger war kein Nationalsozialist. Im Gegenteil, er war ein Gegner des NS-Regimes«, hatte Oettinger gesagt – und niemand hatte ob dieser Ungeheuerlichkeit die Trauerfeier im Freiburger Münster demonstrativ verlassen. Oettinger, von der Kritik an seiner Rede überrascht, gab sich danach ahnungslos. Einem lokalen Radiosender hatte er mitgeteilt, seine Rede sei »ernst gemeint und bleibt so stehen«. Zugleich bestätigte das Stuttgarter Staatsministerium, dass der umstrittene Redetext in enger Abstimmung mit dem Regierungschef entstanden sei. Noch am Vorabend der Trauerveranstaltung habe Oettinger historische Details recherchieren lassen. Die Rede sei von der Grundsatzabteilung seines Ministeriums gemeinsam mit ihm erarbeitet worden.

Eine Rede, die selbst die Bundeskanzlerin zwang, sich öffentlich zu äußern. Sie ließ mitteilen, sie habe mit Günther Oettinger telefoniert und ihm gesagt, »dass ich mir gewünscht hätte, dass neben der Würdigung der großen Lebensleistung von Ministerpräsidenten Hans Filbinger auch die kritischen Fragen in Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus zur Sprache gekommen wären«. Sie hätte sich, so Angela Merkel, eine Differenzierung »insbesondere im Blick auf die Gefühle der Opfer und Betroffenen gewünscht«.

Aber auch die öffentliche Rüge der Kanzlerin machte den nächsten rhetorischen Scharfschützen nicht klug – jedenfalls nicht jenen, der in der politischen Arena Gladiatorenkämpfe führen und Vasallentreue beweisen will. »Jedes Wort war richtig, da kann man nur fünf Ausrufezeichen dahinter machen«, ließ Georg Brunnhuber, CDU-Landesgruppenchef im Bundestag, verlauten. Und Baden-Württembergs Finanzminister Gerhard Stratthaus verteidigte seinen Chef ebenfalls vehement: »Der hat keinen Fehler gemacht« insistierte er. »Filbinger war ein Gegner des Nationalsozialismus und in Baden-Württemberg ein anerkannter Mann und es ist äußerst schade, dass jetzt wieder Diskussionen losgehen, von denen ich geglaubt habe, dass sie erledigt seien«, sagte der Christdemokrat im Deutschlandfunk und verwies darauf, Oettinger habe »vielen Menschen in Baden-Württemberg aus dem Herzen« gesprochen.

Man könnte derlei Äußerungen als verbale Irrläufer gereizter, überarbeiteter Politiker abtun, wenn sich darin nicht ein strukturelles Symptom abbilden würde: die nachträgliche Solidarität mit den Tätern, die wiederholte Beleidigung der Opfer. In jedem Fall ist es eine erlesene Geschmacklosigkeit und zeugt, von historischer Ahnungslosigkeit oder opportunistischer Dreistigkeit.

Was im »Fall Oetünger« eindringlich demonstriert wurde, war die Neuauflage der Legende, deutsche Richter seien zum Paragraphen-Gehorsam verpflichtet gewesen. Tatsache ist: Deutsche Richter haben zwischen 1933 und 1945 mit opportunistischer, bisweilen fanatischer Kaltblütigkeit menschenrechtliche Standards planmäßig und überlegt außer Kraft gesetzt. Keiner der Juristen war dazu gezwungen worden. Sie handelten aus eigenem Entschluss. Sie waren die juristischen Handlanger und Vollstrecker des NS-Staates. Einige von ihnen leben noch unter uns. Im hohen Alter, gut versorgt mit ebenso hohen staatlichen Pensionen. Die meisten immer noch davon überzeugt, damals nur ihre Pflicht getan zu haben.

Roland Freisler war einer der ihren. Er war keineswegs ein Dämon, der aus der Hölle aufstieg, sondern er kam aus der Mitte des Volkes. Seine Karriere war eine »deutsche Karriere«. Er war ein gnadenloser Vertreter einer gnadenlosen Justiz.

Ein Buch gegen das Vergessen soll es sein, denn die Vergangenheit ist immer noch gegenwärtig.

| Helmut Ortner | Herbst 2008 |

Lesehinweis:

Über Vergessen und Verdrängen, über individuelle und kollektive Schuld der Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die Leistung des Rechts bei der Bewältigung von schuldbelasteter Vergangenheit sowie die Möglichkeit von Vergebung und Versöhnung, verweise ich auf Bernhard Schlink, »Vergangenheitsschuld – Beiträge zu einem deutschen Themen«, Diogenes, 2007. Zum Fall Filbinger die Dokumentation von Wolfram Wette (Hrsg.) »Filbinger – eine deutsche Karriere«, zu Klampen Verlag, 2006. Alle Zitate und Äußerungen in Zusammenhang mit der Rede Günther Oettingers erschienen auf Focus online vom 13. April 2007. Zu den Nachkriegs-Karrieren ehemaliger VGH-Richter verweise ich auf die Auflistung am Ende dieses Buches.