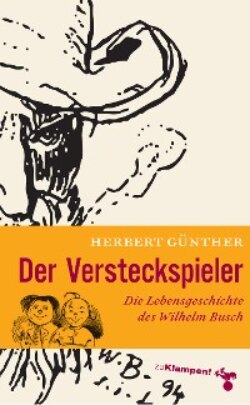

Читать книгу Der Versteckspieler - Herbert Günther - Страница 8

Sammelbilder

1832-1841

ОглавлениеDas Dorf, das Zuhause, Bauernhöfe links und rechts der Straße, der Besitz, die Weiden und Acker, handtuchförmig ausgestreckt hinter jedem Hof bis weit in das flache Land hinein. Der Mensch hat die Natur gezeichnet mit bäuerlichem Nutzungswillen, alles ist ausgemessen und zugeordnet, die Ackerstreifen bis zu 1300 Meter lang, manchmal nur sechs Meter breit. Wiedensahl im Königreich Hannover, 140 Häuser, 850 Einwohner, ein Hagen-Hufen-Dorf aus dem 13. Jahrhundert, zwischen Stadthagen und dem Kloster Loccum, nahe dem Steinhuder Meer. Übersichtlich scheint alles, die Verhältnisse geordnet, bescheidener Wohlstand oder Armut je nach Geburt vorbestimmt.

Dass in diese Strenge hinein am 15. April 1832 ein Humorist geboren wird, scheint auf den ersten Blick verwunderlich. Auch ein Blick in die Ahnenreihe lässt wenig Scherzhaftes erwarten. Väterlicherseits sind es ausschließlich bäuerliche Vorfahren, mütterlicherseits Wundärzte, Apotheker, Pfarrer, der Reformator Corvinus, Hofräte, Bürgermeister und Handwerker. Und doch gibt es beiderseits etwas, das der Norm nicht entsprach.

Friedrich Wilhelm Busch, der Vater, Bauernsohn aus dem westfälischen Ilvese bei Minden, war vorehelich geboren, und Wilhelm Busch hieße Wilhelm Emme, hätte nicht der Großvater Busch darauf gedrungen, dem Enkel auch nach der Heirat seiner Tochter mit dem Kindsvater den Namen Busch zu belassen.

Einen schweren, wenn auch für die Zeit wohl nicht so ungewöhnlichen Lebensweg hatte Wilhelm Buschs Mutter hinter sich, bevor sie 1831 Friedrich Wilhelm Busch heiratete. Henriette Dorothee Charlotte Busch, geborene Kleine, war vorher mit dem Wundarzt Friedrich Wilhelm Stümpke verheiratet gewesen und hatte drei Kinder, die alle drei starben. 1829 starb auch ihr Mann und sie war mit 28 Jahren Witwe.

Friedrich Wilhelm Busch, auch das eine Abweichung vom vorbestimmten bäuerlichen Lebensweg, hatte sein Heimatdorf früh verlassen und im Kloster Loccum eine Kaufmannslehre durchlaufen. Nach der Heirat übernahm er einen kleinen Kramladen in Wiedensahl, den seine Frau zwischenzeitlich betrieben hatte. Die Buschs brachten es mit händlerischem Geschick und unermüdlichem Fleiß dazu, ihre schnell wachsende Familie ernähren zu können und 1847 ein neues, größeres Haus an das alte anzubauen. Beide lebten einträchtig und so häuslich, daß einst über zwanzig Jahre vergingen, ohne daß sie zusammen ausführen. So Wilhelm Busch in seiner Autobiographie über seine Eltern.

Kaufleute in bäuerlicher Umgebung also, für die es überlebensnotwendig war, sich den Wünschen ihrer Umwelt anzupassen. Für die eigenen Wünsche blieb da nicht viel. Arbeiten und Zusammenhalten bestimmte das Leben und schon die kleinsten Abweichungen, die bescheidensten Träume mussten als Bedrohung erscheinen. Die musste jeder mit sich selbst abmachen, die nahm jeder in seine Einsamkeit mit.

Mein Vater war Krämer, klein, kraus, rührig, mäßig und gewissenhaft; stets besorgt, nie zärtlich; zum Spaß geneigt, aber ernst gegen Dummheiten. Er rauchte beständig Pfeifen, aber, als Feind aller Neuerungen niemals Zigarren, nahm daher auch niemals Reibhölzer, sondern blieb bei Zunder, Stahl und Stein oder Fidibus. Jeden Abend spazierte er allein durchs Dorf, zur Nachtigallenzeit in den Wald.

Was Wilhelm Busch nicht schreibt, was er wahrscheinlich gar nicht gewusst hat, ist, dass auch sein Vater als junger Mann Gedichte geschrieben hatte. Auf den leeren Seiten eines Rezeptbuches fanden sich Verse im Stil der Biedermeierzeit, aber auch Spottverse gegen die Anmaßung vermeintlicher Poeten, Gedichte, die die Vergänglichkeit der Liebe in der Ehe betrauern, auch Kritisches gegen die Pracht des Papsttums. Themen, die auch den Sohn später in seinen Gedichten und Bildergeschichten beschäftigen sollten.

Das Geburtshaus in Wiedensahl

Meine Mutter, still und fromm, schaffte fleißig in Hans und Garten und pflegte nach dem Abendessen zu lesen. Mehr will er über seine Mutter nicht sagen. Nur jeweils eine flüchtige Skizze ist bekannt, mit denen er Mutter und Vater dargestellt hat. Die Mutter sieht man auf einem Stuhl sitzend von hinten, ein Enkelkind sieht ihr über die Schulter. Der Vater ist nur zur Hälfte zu sehen, die Pfeife nicht zu Ende gestaltet. Dabei hat Wilhelm später manchmal tagelang gezeichnet, was ihm nur vor die Augen kam. Die alten Leute in Wiedensahl, die ihn noch persönlich kannten, haben berichtet, dass sie weggelaufen seien, wenn Wilhelm mit dem Zeichenstift nahte.

Die Geschichte der Beziehung zwischen Eltern und Sohn ist eine Geschichte der verpassten oder unterdrückten Gespräche, der fehlenden Offenheit. Zuneigung wird gewährt, Strafe erteilt, alles wohldosiert als Mittel der Erziehung eingesetzt. Für Spontanes, für Gefühle ist wenig Platz.

Aber da ist die Sehnsucht nach menschlicher Nähe, nach Wärme, nach einem Zuhause, nach wortlosem Verstehen. Aus der verklärten Erinnerung beschreibt Wilhelm ein Idyll seiner Kindheit:

Mein gutes Großmütterlein war zuerst wach in der Früh. Sie schlug Funken am P-firmigen Stahl, bis einer zündend ins »Usel« sprang, in die halbverkohlte Leinwand am Deckelkästchen des Feuerzeugs, und bald flackerte es lustig in der Küche auf dem offenen Herde unter dem Dreifuß und dem kupfernen Kessel; und nicht lange, so hatte auch das Kanonenöfchen in der Stube ein rotglühendes Bäuchlein, worin’s bullerte.

Als ich sieben, acht Jahre alt war, dürft ich zuweilen mit aufstehen, und im Winter besonders kam es mir wonnig geheimnisvoll vor, so früh am Tag schon selbstbewußt in dieser Welt zu sein, wenn ringsumher noch alles still und tot und dunkel war. Dann saßen wir zwei, bis das Wasser kochte, im engen Lichtbezirk der pompejanisch geformten zinnernen Lampe. Sie spann. Ich las ein paar schöne Morgenlieder aus dem Gesangbuch vor. Gesangbuchverse, biblische Geschichten und eine Auswahl der Märchen von Andersen waren meine früheste Lektüre.

Behagliche Augenblicke. Die Eltern fehlen.

Augenblicke vergehen. Man darf sich nicht einfach fallen lassen im Vertrauen darauf, dass alles so kommt, wie man es sich wünscht. Selbst hinter der schönsten Idylle lauert Bedrohung:

Was weiß ich denn noch von meinem dritten Jahr? Knecht Heinrich macht schöne Flöten für mich und spielt selber auf der Maultrommel, und im Garten ist das Gras fast so hoch wie ich, und die Erbsen sind noch höher; und hinter dem strohgedeckten Hanse, neben dem Brunnen, stand ein Kübel voll Wasser, und ich sah mein Schwesterchen drin liegen wie ein Bild unter Glas und Rahmen, und als die Mutter kam, war sie kaum noch ins Leben zu bringen.

Er ist das erste Kind seiner Eltern, aber das vierte Kind seiner Mutter. Hinter der sichtbaren Welt ist ein schwarzer Abgrund. Umso mehr müsste man zusammenstehen. Aber die Eltern sind beschäftigt.

Ein freundliches Nahesein ist immer gut, schreibt er später in einem Brief. Das weiß Keiner beßer als ich, der in den Kinderjahren die Bangigkeit gründlich studiert hat.

Die Bangigkeit? Woher kommt sie? Ist er nicht wohl behütet? Hat er nicht ein Dach über dem Kopf? Ist nicht alles geregelt für ihn? Hat der Sohn des aufstrebenden Krämers es nicht vergleichsweise besser als andere Kinder seiner Zeit?

Da sind zum Beispiel die Hütekinder. Barfuß und mit zerrissenen Kleidern ziehen sie am Haus vorbei. Für einen Hungerlohn treiben sie die ihnen anvertrauten Kühe ins Feld. Machen einen hundsföttischen Lärm dabei. Warum fühlt er sich zu denen hingezogen?

Die Regeln und Verbote seines Kinderlebens halten ihn im Zaum. Der streng nüchterne Einfluss der protestantischen Kirche weist keinen Weg zu ausgelassener Lebensfreude. In den ersten neun Jahren seines Lebens in Wiedensahl, seinen Weltentdeckerjahren, entdeckt er als Erstes die Enge. Aufbegehren zwecklos. Die Kinderdressurakte, die man Erziehung nennt, halten ihn nieder. Dass da in ihm noch etwas anderes ist, bereitet ihm ein schlechtes Gewissen. Gegen die pflichterfüllenden, treu sorgenden Eltern darf man nicht undankbar sein. Aus der Kindheit wächst ihm ein Schuldgefühl, das ihn sein Leben lang begleiten wird.

39 Jahre alt, von der Welt gefeiert und verehrt, treibt ihn selbst die Erinnerung noch zu Scham:

Das Krähen des Hahns, der der Hel geweiht, ist freilich bedeutungsvoll. Den Dieben und Kranken, den armen Sündern und Gespenstern tönt vor Allen sein mahnender Ruf. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich selber habe ihn oft gehört, wenn ich in der Fremde vom nächtlichen Gelage kam; er rief mir dann ein wohlbekanntes ländliches Haus vor die Seele, das Haus meiner Eltern.

Wiedensahl, das ausgemessene Fleckchen Erde, das Elternhaus, trotz allem bleibt es eine innere Instanz. Aber er hat sich nie wirklich dazugehörig gefühlt. Von Herkunft und Stand, bald auch von eigener unruhiger Suche getrieben, sind ihm die Menschen im Dorf fremd geblieben, so wie auch er für sie ein Fremder war. Umso heftiger hat er sein Wiedensahl zur Idylle verklärt. Den frommen Selbstbetrug, den beißenden Schmerz, hat er in sich vergraben.

Früh schon und in vielen Ausprägungen hat er die Kehrseite des Lebens zur Kenntnis genommen. Manchmal ist er dabei über sich selbst erschrocken.

Nur einmal, noch ganz in dunkler Früh, wurd ich aufgeschreckt und schmerzhaft horchend wach erhalten durch die Wehklagen eines der vielen Schweine, welche der Genußsucht alljährlich zum Opfer fallen. Jetzt wird’s herausgezerrt aus dem lieben, duftenden Stalle; jetzt liegt’s geknebelt; jetzt der Stich; Notwehr geboten und heftig ausgeübt; Blutverlust fast beruhigend, scheint’s; dann aber erst recht, dicht vor der Todesgewißheit, der höchste, gräßlichste Unmuth; dann röchelnde Entsagung; zuletzt Stille mit Nachdruck. Die Metamorphose in Wurst kann beginnen. Wahrlich! Gewisse Dinge sieht man am deutlichsten mit den Ohren.

Haben Sie jemals den Ausdruck von Kindern bemerkt, wenn sie dem Schlachten eines Schweines Zusehen?, fragt er in einem Brief.

Das Leiden, die Marter hat vielmehr etwas schauderhaft Anziehendes, es bewirkt Grauen und Ergötzen zugleich … Tod, Grausamkeit, Wollust — hier sind sie beisammen.

Das alles gehört zu ihm, das alles ist seine Kindheit. Zum Lachen war da nicht viel.

Nur drei Jahre lang besucht er die Volksschule in Wiedensahl. Wie viel Prügel er vom Lehrer Bohnhorst eingesteckt hat, darüber schweigt er sich, wie über vieles andere — er nennt es die »Peinlichkeiten des Lebens« — gründlich aus.

Der Ablauf der Jahreszeiten, das Wachsen und Gedeihen der Pflanzen im Garten hinter dem Haus, Sommerhitze, Gewitter, Herbststürme und Schneefall beeindrucken ihn stark. Seine Naturliebe ist keine Naturschwärmerei. Auch die wilde, ungezähmte Seite der Natur ist ihm von Anfang an vertraut. Schon bald wird er sie auch an sich selbst entdecken.

Seine scharfe Beobachtungsgabe lässt ihn an der Vernunft und Einsichtigkeit der Erwachsenen zweifeln. Wie es sein müsste, »die freundliche Nähe«, die Welt der Wünsche, Träume, Utopien und die des wirklich gelebten Lebens, die Welt des Nützlichkeitsdenkens, der abgezirkelten Berechnung — das scheint ihm ein für alle Mal wie durch eine unüberwindliche Mauer voneinander getrennt.

Im Abstand von zwei, dann drei Jahren werden seine Geschwister geboren. 1834 Fanny, 1836 Gustav, 1838 Adolf und 1841 Otto. Im Haus des Krämers wird es allmählich eng. Da beschließen seine Eltern, ihn, den Ältesten, dem Bruder der Mutter, Pfarrer Georg Kleine in Ebergötzen bei Göttingen, zu übergeben.

Wilhelm kennt den »Bienenonkel« aus Erzählungen und von kurzen Besuchen. Der Onkel war freundlich, verständnisvoll und gütig. Trotzdem: Mit neun Jahren hat Wilhelm gerade begonnen, seine Umgebung bewusst wahrzunehmen und mit den Menschen, die um ihn sind, langsam vertraut zu werden. Da wird er weggeschickt. Noch einmal muss er von Anfang an lernen.

Am Abend vor der Abreise steht Wilhelm vor der Regentonne im Garten, über die der weiße Rosenstrauch hängt. Er plätschert mit der Hand im Wasser und denkt wehmütig an die Geschichten, die für ihn angefangen haben und nun von einem Tag auf den anderen abbrechen werden. Krischan, Kord, Hinnerk, Johann. Das Dabeisein, ohne viel fragen zu müssen. Geschichten, die bis heute für ihn die Welt gewesen sind. Die geheimste Geschichte hat den Titel Christine. Er sagt den Namen leise vor sich hin, dann fährt er mit der Hand durch das Wasser, bis die Wellen gegen die Tonnenwand klatschen.

Im Morgengrauen brechen sie auf. Der Leiterwagen wird beladen. Den meisten Platz nimmt der Kasten des alten Klaviers ein. Das gespreizte Beingestell passt nicht auch noch auf den Wagen. Kurzerhand wird entschieden, es in Wiedensahl zurückzulassen.

Knecht Heinrich spannt das dicke Pommerchen in die Scherdeichsel. Großmutter, Mutter, ein Kindermädchen, seine drei Geschwister und Wilhelm besteigen den Wagen. Der Vater bleibt zu Hause.

Die Sterne stehen noch am Himmel, da rumpeln sie aus dem Dorf hinaus. Durch die Felder und durch den Schaumburger Wald. Im Klavierkasten tunkt es, ein Rudel Hirsche springt über den Weg. Sie fahren über die Grenze der Welt hinaus, die der neunjährige Wilhelm sich bis jetzt hat denken können. Zweimal übernachten sie bei Verwandten, dann erreichen sie ohne Zwischenfälle das Pfarrhaus in Ebergötzen.

Max und Moritz. Erich Bachmann und Wilhelm Busch. Gezeichnet vom jungen Wilhelm Busch

Ach, was muß man oft von bösen Kindern hören oder lesen …