Читать книгу Rock wie Hose - Holger Hähle - Страница 4

01 Ein Karnevalsspaß mit Nachspiel

ОглавлениеIn Deutschland ist Karnevalssaison. In den Hochburgen regieren die Jecken. Gestern war Rosenmontag. Wie jedes Jahr zogen bunte Umzüge durch die Innenstädte. Ich sichte die Beiträge in den Medien und bei YouTube. Auch in diesem Jahr will ich die Karnevalsimpressionen zu einem kleinen Film zusammenschneiden und meinen Schülern und Studenten zeigen. Die sind immer sehr neugierig auf deutsches Kulturgut und alles, was von kulturellen Unterschieden zeugt, je verrückter desto besser. Ich bin mir sicher, dass ihnen mein Spezialunterricht zum Karneval gefallen wird.

Deutsche Feiertage, Traditionen und Zeitgeist baue ich gerne in meinen Unterricht ein. Weihnachten war der letzte Höhepunkt. Bei meiner Mutter hatte ich dafür Weihnachtskalender bestellt. Als die hier in Taiwan ankamen, war die Schokolade teilweise ausgelaufen. Der Begeisterung tat das keinen Abbruch. Mit großer Neugierde öffneten die Schüler die Kläppchen, um zu schauen, ob dahinter eine Kerze, ein Stern oder anderes steckte. Solche Aktionen beleben meinen Unterricht. Sie geben der deutschen Sprache, die hier gelernt wird, ein Gesicht.

Weil meine Schüler neugierig sind auf Deutsch als Sprache und auf das ganze Drumherum, haben sie sich für das Wenzao Ursuline College of Languages in Kaohsiung entschieden. Hier in Taiwan sind wir die einzige Bildungsinstitution, die eine Sprachfachschule mit einem College verbindet. Seit 2014 gehört auch eine Universität für Fremdsprachen zum Campus. Der erfolgreiche Besuch des fünfjährigen College endet mit dem Associate of Arts. Der Abschluss qualifiziert für ein verkürztes zweijähriges Fachhochschulstudium, das mit einem Bachelor of Arts abgeschlossen werden kann. Externe hochschulberechtigte Bewerber für ein Sprachenstudium an der Wenzao-Universität haben acht Semester reguläre Studienzeit vor sich. Neben Deutsch können als Hauptfach Englisch, Japanisch, Französisch und Spanisch belegt werden. Im Nebenfach sind weitere Sprachen wie Russisch oder Vietnamesisch möglich.

Abb. 01: Foto vom Wenzao-Campus

Als eine Gründung des Ursulinenordens sind wir eine katholische Privatschule bzw. private Fachhochschule. Von 1966-1980 wurden ausschließlich Mädchen und Frauen unterrichtet. Nach Abstimmung mit der Kultusbehörde werden seit 1980 auch Jungen aufgenommen. Aktuell liegt der Frauenanteil bei ungefähr neunzig Prozent.

Seit vier Jahren unterrichte ich mit meiner Frau in Kaohsiung, der zweitgrößten Stadt Taiwans, im Süden der Insel. Die Stadt kannte ich bereits von Familienbesuchen. Meine Frau hat hier ihre Kindheit verlebt. Ich hatte also eine ungefähre Vorstellung darüber, was für eine Umgebung mich erwartet.

Ich bin gerne hier. Alles ist sehr ähnlich. Wenn nicht überall Neonreklamen und Geschäftsschilder in chinesischen Schriftzeichen zu sehen wären, könnte Kaohsiung auch eine Stadt in Europa sein. Dass ich in Taiwan nichts vermisse, merke ich auch an der Struktur des Gesundheitswesens. Bei jedem Arztbesuch ist eine Eigenbeteiligung zu leisten, die der deutschen Praxisgebühr gleicht.

Unterschiedlich, aber sehr angenehm ist das Klima. Es ist nicht so wechselhaft, wie ich es aus Norddeutschland kenne. Auch ist es nie kalt. Ich kann sogar im Winter im Meer schwimmen. Die Meerestemperatur schwankt übers Jahr zwischen 22 und 30 Grad Celsius. Ich habe ein Paradies zum Wellenreiten fast vor der Haustür, mit echten Dünungswellen statt Windseen wie in der Nordsee. Neopren wird absolut nicht gebraucht.

Wegen der tropischen Temperaturen werden überall Klimaanlagen eingesetzt. In Wenzao gibt es in jedem Klassenzimmer eine Klimaanlage. Man muss eine Guthabenkarte einstecken, um sie anzuschalten. Die Schüler kaufen die Karten gemeinschaftlich und stimmen ab, ob sie die Klimaanlage benutzen wollen oder nicht. Nur im Winter, wenn die Temperaturen unter dreißig Grad liegen, höre ich öfter ein „Nein“. Unterricht ohne Klimaanlage fällt mir schwer. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit ist man sehr schnell durchgeschwitzt. Jetzt im Frühjahr ist es mit durchschnittlich 26 Grad etwas milder.

In zwei Klassen des fünfjährigen College werde ich heute meine Karnevalsfolien präsentieren. Zum ersten Mal habe ich das vor vier Jahren gemacht. Damals in der Abschlussklasse. Damals wie heute erzähle ich von den christlichen und den heidnischen Ursprüngen des Karnevals. Ich stelle die unterschiedlichen Traditionen vor und vergleiche die Umzüge von Rio de Janeiro und Venedig sowie vom rheinischen und alemannischen Karneval.

Je nach Jahrgangsstufe verbinde ich das Thema mit grammatischen Übungen. Auf einem Slide zeige ich verschiedene Kostümierungen. Zwei Bilder zeigen den CSU-Landespolitiker Markus Söder. Seine Verkleidungen sind sehr gelungen. Ich persönlich mag die Verkleidung als Punk besonders. Der Kontrast beeindruckt gerade bei einem konservativen Politiker. Auf einem anderen Bild zeige ich ihn in einem weißen Kleid als Marylin Monroe. Die Schüler müssen dazu Fragen beantworten:

1 Welches Kostüm gefällt Ihnen am besten?

2 Welches Kostüm würden Sie selbst gerne zum Karneval anziehen?

3 Welches Kostüm empfehlen Sie ihrem Nachbarn?

4 Welches Kostüm empfehlen Sie dem Lehrer?

Einige Schüler wählen für sich die Schuluniform. Sie glauben, sie könnten so zum Rosenmontag gehen. Also erkläre ich ihnen, dass für sie Schuluniform, wie an allen Schulen des Landes zur Alltagskleidung der Schüler gehört. Genauso sei eine Polizeiuniform für einen Polizisten auch keine Verkleidung. Erst wenn ein Polizist eine Schuluniform und ein Schüler eine Polizeiuniform anziehen, können beide zum Karneval gehen. Daraufhin gibt es Gelächter und ich merke, die haben den Unterschied verstanden.

Abb. 02: PPT-Folie mit einer Auswahl von Kostümierungen

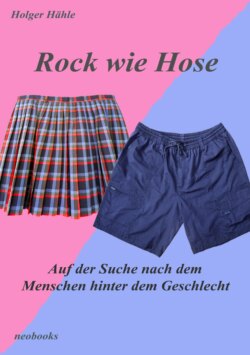

Mit dem Ende der sechsjährigen Grundschule werden Schuluniformen an allen weiterführenden Schulen zur Pflicht. Das gilt für private und öffentliche Schulen. Die Schuluniform soll einerseits die sozialen Unterschiede aufheben, andererseits sollen die traditionellen Geschlechterrollen reproduziert und festgeschrieben werden. Daher gilt für die Mädchen Rockzwang. In Wenzao tragen die Jungen eine lange, dunkle Hose mit einem weißen Hemd und spitzem Kragen. Auf der Brusttasche ist die Schülernummer mit dem Schulwappen eingestickt. Die Mädchen tragen Blusen mit rundem Kragen und dazu eine Schleife am Kragenknopf. Der Einheitsrock für die Mädchen ist ein knielanger Faltenrock mit typisch schottischem Tartan in Blau, Grau und Rot, so wie auf dem Umschlagfoto abgebildet. Heute ist das Schottenkaro ein verbreitetes Muster für Schulröcke in ganz Taiwan. Ursprünglich gab es das nur in Wenzao. Die Idee kam von einer Ordensschwester aus England. Mit dem kiltähnlichen Faltenrock wollten die Nonnen einen Kontrast setzen zu den damals verbreiteten militärisch ausgerichteten Schuluniformen in braunen Khaki-Tönen und Marineblau.

Seit einigen Jahren dürfen die Mädchen im Winter auch Hosen tragen. Dazu braucht es einen einfachen Antrag. Eine Prüfung der Begründung findet nicht mehr statt. Früher konnten nur z.B. Körperbehinderte so einen Antrag mit Aussicht auf Erfolg stellen. Heute kann jedes Mädchen den Antrag stellen. Die Möglichkeit auch eine Hose zu tragen, wird aber kaum genutzt. Auf meine Nachfragen sagten mir Schülerinnen, dass ihre Mütter das so wünschten, weil ein Rock für angehende Damen ordentlicher ist. Bemerkenswert ist der Kommentar einer Schülerin, die sagte: „Röcke sind etwas Besonderes. Schon im alten China waren Hosen für die Bauern da. Die Beamten bis hin zum Kaiser trugen Kleider. Das ist vornehmer.“ Mich erinnert das an einen indonesischen Studenten, der in einem anderen Zusammenhang bemerkte, dass die muslimischen Männer sehr darauf achten, sich bei feierlichen Anlässen angemessen im Sarong zu kleiden. Dafür käme nur der traditionelle Wickelrock infrage, weil Hosen zu ordinär sind.

Die Jungs haben meist keine Beziehung zu ihrer Uniform. Sie ziehen sie an und fertig. Einige Frauen hassen ihre Uniform wegen der Rockpflicht, die früher auch an kälteren Tagen keine Ausnahme duldete. Viele Frauen lieben ihre Uniform und heben sie später als Erinnerung an die Schulzeit auf. Alle Lehrerinnen, die ich in meinem Kollegium frage, bestätigen, dass sie noch eine alte Schuluniform zu Hause hängen haben.

Die Kostümwahl der Schüler in meinem kleinen Karnevalsspiel folgt überwiegend den gewohnten Geschlechterrollen. Als Kind fand ich für mich auch nur Indianer- oder Piraten-Verkleidungen passend. Vielleicht haben sich aber die Zeiten ein wenig geändert. Einige Mädchen wählen das Popeye-Kostüm und einige Jungen stimmen für das Feen-Kostüm. Das Prinzip der grundsätzlichen Kostümfreiheit haben sie also erkannt. Ich frage mich, ob das am Söder als Marylin Monroe liegt?

Für den Lehrer werden querbeet fast alle Auswahlmöglichkeiten empfohlen. Einige Schüler wollen mir etwas Passendes aussuchen. Sie begründen die Entscheidung für Popeye mit meiner Schwimmerfigur. Andere suchen den kulturellen Brückenschlag und empfehlen mir einen Sun-Yat-Sen-Anzug oder einen Kimono. Eine letzte Gruppe mag es lustig. Sie suchen den Kontrast zum Gewohnten. Sie wollen zu Karneval den Lehrer in der Schuluniform sehen - natürlich in der Uniform der Mädchen.

Das ist der Moment, wo ich jedes Mal lächle und herausstelle, dass ich mir das als Schüler auch von meinem Lehrer gewünscht hätte. Eine größere Sensation gibt es wohl nicht. Es folgen erwartungsvolle Blicke und nach einer rhetorischen Pause die Frage, wann ich es denn tue. Die Umsetzung sei jedenfalls kinderleicht. Ich lehne dann freundlich ab und erinnere daran, dass eine solche Verkleidung zu sehr mit dem Rollenverständnis als Lehrer bricht. Ich gebe zu bedenken, dass manche Eltern darin einen nicht akzeptablen Autoritätsverlust sehen. Das verstehen sie. Und damit ist das Thema dann abgehakt.

Als Entschädigung für den entgangenen Spaß habe ich beim ersten Mal in der darauffolgenden Stunde eine Fotomontage präsentiert. Sie zeigt ein Mädchen in Schuluniform, das sich nach einem Mausklick in ein Bild von mir in Schuluniform verwandelt. Meist gibt es dann noch mal Versuche, mich zur Kostümierung zu überreden, die ich aber leicht beenden kann mit der Frage: „Sie wollen doch nicht, dass ich Ärger mit dem Chef bekomme.“

Ich mag lebhaften Unterricht. Da vergessen die Schüler, dass sie ganz nebenbei gleichzeitig grammatische Übungen machen. Lernen kann leicht sein und Spaß machen.

Die erste Klasse meiner diesjährigen Karnevalspräsentation ist im ersten Jahr im Junior College. Das entspricht der siebten Klasse in Deutschland. Die Neulinge sind besonders neugierig. Das habe ich schon zur Weihnachtszeit bemerkt. Die konnten von Weihnachtsritualen nicht genug kriegen. Durch den ganzen Advent haben wir Weihnachtslieder gesungen.

Inhaltlich verläuft der Unterricht wie gewohnt. Gewöhnlich bleibt er trotzdem nicht. Dafür ist das Schülerinteresse viel zu ansteckend. Und bei aller Kontinuität gibt es diesmal dann doch einen kleinen Unterschied mit weitreichenden Folgen.

Abb. 03a/b: Oben Lotta, unten ich als Lotta

Bei den Kostümvorschlägen für mich, ist diese Klasse viel beharrlicher als in den vergangenen Jahren. Man will die Schuluniform, unbedingt. Das ist doch „sooo cool“. Ich zeige die Fotomontage, die mich virtuell verwandelt, um die Gemüter zu beruhigen. Ohne Erfolg.

„Das sieht doch gut aus“, meint Roswita.

„Ja“, ergänzt Effi: „Die Uniform steht Ihnen wirklich.“

„Die können Sie eigentlich immer tragen“, setzt Julio nach: „Probieren Sie es einfach mal aus!“

Von hinten höre ich noch ein: „Wir sagen es auch nicht weiter.“

Die ganze Klasse blickt mich auffordernd an. Zum ersten Mal komme ich ins Grübeln. Sie haben ja Recht. Also nicht, dass mir die Schuluniform steht, aber dass es lustig wäre. Jeder Schüler denkt das. Als Schüler hätte ich auch so gedacht. Solche Aktionen sind der Stoff für Anekdoten, die man sich noch lange erzählt, wenn man schon längst von der Schule abgegangen und im erwachsenen Alltag angekommen ist. Was ist denn schon dabei. Es ist ein Spaß, für den ich geliebt werde. Völlig ungefährlich.

Die vielen fordernden Blicke machen es unmöglich rational abzuwägen. Immer noch hadernd, lasse ich mich zu einem Versprechen hinreißen: „Gut, wenn Sie es schaffen eine Uniform zu organisieren, die mir passt, dann werde ich das machen.“

Tischklopfen und Johlen signalisieren, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Mein Unbehagen schwindet trotzdem nicht. Für den Söder mag das Karnevalsroutine sein. Für mich ist das Neuland. Es ist einfach zu ungewohnt. Ich habe so gar keine Rockerfahrung. Ich liebe zwar Frauen, aber ich habe keine wirkliche Vorstellung von weiblichem Bewusstsein im Allgemeinen und der Bedeutung von Kleidung für Weiblichkeit im Besonderen. Selbst von meiner Frau habe ich nur ein ungefähres Verständnis, wie sie sich als weibliches Wesen im Rock sieht.

Beim Unterricht in der nächsten Klasse ist der Verlauf ähnlich. Diesmal zeigt man sich aber mit der Fotomontage zufrieden. Die Schüler sind im dritten Jahrgang und mit 17-18 Jahren auch etwas älter. Versprechungen muss ich nicht machen. Natürlich erzähle ich auch nicht von dem Ereignis in der Klasse zuvor. Die Angelegenheit ist mir noch immer nicht ganz geheuer und irgendwie etwas unangenehm. Zu Hause erzähle ich auch meiner Frau nichts. Instinktiv glaube ich auch nicht daran, dass es so weit kommen wird, dass ich mich kostümiere. Die Vorstellung, als Schulmädchen aufzutreten, ist einfach zu fern.

Erst als ich am nächsten Tag den Vortrag in einem Kurs der Fachhochschule wiederhole, spreche ich nach dem Unterricht davon. Beim Smalltalk in der Pause suche ich nach lustigen Themen, um damit zu unterhalten. So komme ich ganz nebenbei auch zu meinem Versprechen, denn es ist eine Möglichkeit über meine Freude zu reden, die ich bei so viel Begeisterung empfand.

Die durchschnittlich sieben Jahre älteren Studenten glauben nicht, dass die Schüler des Junior College es schaffen werden, eine Uniform in meiner Größe zu organisieren.

„Die sind doch mit der Herausforderung überfordert“, heißt es. Ich müsse ihnen schon ein wenig entgegenkommen und wenigstens ein bisschen helfen.

Eine Idee hat Enya auch schon. Sie wird einfach mal ihre alte Uniform für eine Anprobe mitbringen. Ich denke, dass ist ein guter erster Schritt. Es wäre, wenn ich ehrlich abwäge, wirklich schade, wenn der Spaß scheitern würde. Das hätte so viel Begeisterung nicht verdient. Jetzt, wo das Projekt langsam angeschoben wird, fange ich an mir Gedanken zu machen. So frage ich mich: Bietet die Verkleidung als Frau eine Möglichkeit mich ein kleines Stück in weibliches Empfinden hineinzuversetzen? Immerhin spielen Kleidung und Mode für Frauen eine deutlich größere Rolle als für Männer. Kleidung scheint mir einen wichtigen Anteil an weiblicher Identität zu haben. Mit der Frage: ‚Was ziehe ich an?‘ kann meine Frau sich lange auseinandersetzen. Und ungeschminkt würde sie nicht mal dem Postboten die Haustür öffnen. Wie oft muss ich Pakete entgegennehmen, weil sie angeblich gerade nicht kann und doch z.B. lesend im Wohnzimmer sitzt. Macht mich der Schulrock zum Frauenversteher? Ich glaube, ich sollte das mal ausprobieren.

Deswegen bin ich erstmal enttäuscht, als ich Enyas Rock anziehe. Der Reisverschluss lässt sich unmöglich zuziehen. Noch schlimmer ist es mit der Bluse. Ich bekomme gar nicht meine Oberarme durch die Ärmel gesteckt. Ich bin überrascht. Ist die Statur von Frauen und Männern so unterschiedlich? Enya ist doch kein zierlicher Typ. Sie hat die gleiche Körpergröße wie ich. Aber vielleicht haben auch dreißig Jahre Leistungssport als Schwimmer und Ruderer ihre Spuren hinterlassen. Wie auch immer. Wie geht es jetzt weiter?

„Wen kennen wir denn mit überdurchschnittlicher Kleidergröße?“, kommt es aus der Runde.

Tatsächlich fällt niemandem jemand mit sehr großer Konfektionsgröße ein.

„Und wenn wir jemanden auf dem Campus ansprechen, die das passende Format hat?“, kommt ein Vorschlag.

Das möchte auch niemand. Das könnte unter Umständen zu Missverständnissen führen. Was hinterlässt das für einen Eindruck? ‚Hey du bist so dick, dass wir deine Hilfe brauchen. Außerdem passt dein Rock sonst nur noch einem Mann.‘ Der Gedanke, den Collegerock bei einer unbekannten Schülerin auszuleihen, behagt allen nicht. Enya hat einen besseren Vorschlag: „Die Schulverwaltung hat doch ein Depot mit kostenlosen, gebrauchten Uniformen. Da habe ich mir früher auch einige Teile besorgt.“

Ich vereinbare mit ihr einen Termin wenige Tage später und entschwinde zum nächsten Unterricht. Auch wenn sich allmählich eine gewisse Begeisterung für unser Projekt einstellt, so habe ich doch noch Bedenken. Die genauen Gründe weiß ich selber nicht. Ich kann sie nicht benennen. Die Bedenken kommen eher aus dem Bauch und sind ein diffuses Gefühl.

Um meiner Sache sicherer zu werden, spreche ich einige Kollegen an und frage auch den Leiter der Deutschabteilung. Der Chef bestätigt: Selbstverständlich sind Verkleidungen für Lehrer zu besonderen Anlässen, wie Karneval und Halloween, legitim. Einschränkungen für die Kostümwahl macht er keine. Auch bei Kollegen und Kolleginnen gleichermaßen gibt es Zustimmung. Unter taiwanischen Deutschlehrern und Muttersprachlern gibt es ebenso fast gleich verteilt überwiegend Zustimmung. „Warum nicht“, ist der häufigste Kommentar, der meist noch mit einem Achselzucken unterstrichen wird. Nur eine einzige Lehrerin sagt: „Es ist typisch für Schüler, dass sie auf so verrückte Ideen kommen. Das ist leider normal. Aber du musst dir das nicht antun.“

So wie sie –antun- betont, klingt es, als ob es für einen Mann eine Zumutung sein muss einen Rock zu tragen. Vom historischen Bezug her kann ich mir das nicht vorstellen.

Sicher meint sie den optischen Eindruck, den ich abgeben werde, aber das denke ich, gehört gerade zu einem Spaß dazu. Das Feedback meiner Kollegen stärkt meine Entschlossenheit, mein Versprechen unbedingt zu halten. Zustimmung gibt es dann auch noch bei meiner Frau: „Naja, wenn der Chef sein Okay gibt, ist`s gut.“

Bei meinem nächsten Unterricht in der Klasse des Junior College, in der ich das Versprechen abgegeben habe, erzähle ich vom anstehenden Besuch im Kleiderdepot der Verwaltung und frage dann: „Ist mein Versprechen erfüllt, wenn ich in der Schuluniform einen kompletten Unterricht bestreite?“

Die lautstarke Zustimmung signalisiert mir, dass ich das Richtige mache. Ein langweiliger Pauker will ich nicht sein. Fachkompetenz alleine reicht mir als Lehrer nicht. Ich möchte darüber hinaus auch ein bisschen cool sein und mir neben Respekt die Sympathie der Schüler verdienen.

Nach dem Unterricht malen zwei Jungen meine Fußumrisse auf ein Blatt Papier. Die Gelegenheit sei günstig, vorschriftsmäßige Schuhe zur Uniform anfertigen zu lassen. Ein Onkel sei Schuhmacher und könne das bequem erledigen. Im Internet zeigen sie mir seine Homepage mit den Schuhen, die er nach Maß fertigt. Schuhe im Ballerina-Stil sehe ich da zuhauf. Sie seien schon regulär sehr günstig, aber sie würden die Schuhe natürlich umsonst bekommen. Der Onkel findet die Karnevalsidee bestimmt auch lustig.

Am nächsten Tag bin ich mit Enya im Depot. Der verantwortliche Mitarbeiter weiß, was wir suchen und das es für mich ist. Auch er findet unsere Aktion in Ordnung und hilft gerne. Tatsächlich finden wir nach langem Suchen zu dritt einen passenden Rock. Ganz offensichtlich wird meine Größe selten gebraucht. Eine passende Bluse gibt es nicht. Ausweichen auf ein weißes Jungenhemd mit spitzem statt rundem Kragen will ich nicht. Wenn wir schon so gründlich an der Umsetzung des Versprechens arbeiten, dann finde ich, sollten wir auch versuchen, alles passend zu organisieren. Kurze Zeit später hat Enya eine neue Bluse bestellt. Die ist so preiswert, das sich eine umständliche Lösung für eine geliehene Bluse nicht lohnt. Unter das Schulemblem auf der Brusttasche links hat sie ihre alte Schülernummer sticken lassen.

Fast vier Wochen dauert es. Dann haben wir alles zusammen: Schwarze Damenschuhe mit kleinen Absätzen, Kniestrümpfe, Faltenrock, Bluse, eine blaue Schleife sowie eine schwarze Hornbrille, wie sie aktuell unter Schülerinnen beliebt ist und eine schwarze Karnevalsperücke mit Bob-Frisur.

Alle Sachen passen. Jedes einzelne Teil habe ich anprobiert. Zu einer Generalprobe kann ich mich zu Hause aber nicht durchringen. Es ist mir komisch. Ich habe Angst, mich im Spiegel nicht wiederzuerkennen. Ganz präventiv beschließe ich, auf die Perücke zu verzichten. Dann ist die Verkleidung nicht so total verändernd und ich bleibe ein bisschen mehr ich selbst. Sowieso wäre die Perücke eine Zugabe. Versprochen habe ich nur, die Schuluniform zu tragen.

Die Studenten, mit denen ich die Vorgehensweise abstimme, sind mehrheitlich der Meinung, dass ein Auftritt mit Perücke besser ist. Eigentlich gehöre da auch etwas Make-up zu. Ganz so wie Schülerinnen das eben machen. Das Prinzip eines Kostüms sei nun mal die Verkleidung, und ohne Perücke bleibe da etwas unverkleidet. Ich verstehe die Kritik. Ich finde auch, dass sie berechtigt ist. Trotzdem kann ich mich nicht überwinden, die Perücke zu verwenden. Als Kompromiss biete ich dezenten Lippenstift an. Letztlich setze ich mich durch. Man merkt halt, dass ich nicht anders kann. Ich bin eben ein Mann mit langer Verhaltensprägung als solcher. Einen größeren Kontrast zum Gewohnten halte ich nicht aus.