Читать книгу Mach dein Glück! Geh nach Berlin! - Horst Bosetzky, Uwe Schimunek - Страница 11

Da hänge ich mich lieber auf

Оглавление1840

Als sie im Frühjahr 1840 im Prenzlauer Gymnasium Schillers Räuber durchnahmen und auch auf den Dichter selbst zu sprechen kamen, fragte der Klassenbeste, der sich das erlauben durfte, ob Friedrich Schiller eigentlich Friedrich Schiller geworden wäre, wenn er schon als Jüngling sicher gewusst hätte, dass er einmal Schiller werden würde.

Bei jedem anderen hätte ihr Professor losgepoltert, bei seinem Lieblingsschüler aber lächelte er milde und suchte nach einer tiefschürfenden Antwort.

„Nun … vielleicht hätte es ihn befeuert, Großes in noch jüngeren Jahren zu Papier zu bringen, möglicherweise aber auch gehemmt, weil man eine schwere Last zu tragen hat, wenn man berühmt ist und nur noch Erlesenes von sich geben darf, also kein leichtes und bequemes Leben hat, sogar in Gefahr geraten kann, zu viel von sich selbst zu verlangen und daran zu zerbrechen. Auch ist nicht auszuschließen, dass er bequem geworden wäre, weil er in der Gewissheit gelebt hätte, dass ja alles von alleine kommt. Kurzum, ich möchte die These wagen, dass Schiller nicht der Schiller geworden wäre, wie er heute auf dem Dichterolymp zu sehen ist, wenn das schon auf seinem Taufzeugnis gestanden hätte.“

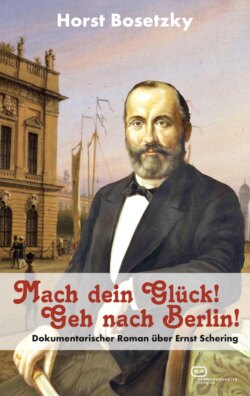

Nun, Ernst Schering hatte als Sechzehnjähriger nicht die Spur einer Vorahnung, dass er einmal ein weltberühmter Pharmaunternehmer werden würde, sein großer Traum war es weiterhin, Oberförster in heimischen Gefilden zu werden. Sein Vater fand das allerdings keineswegs erstrebenswert. „Unser Ernst“, hörte man ihn immer wieder sagen, „soll es einmal zu einer gewissen Berühmtheit bringen und den August noch übertreffen.“ Der war immerhin auf dem Wege zum Oberjustizrath, was in Preußen schon eine Menge war. Und um seinen Jüngsten hungrig zu machen, hungrig auf Ruhm und Ehre, hängte er in seiner Gaststube Photographien der Söhne Prenzlaus auf, die es schon zu etwas gebracht hatte. Ernst Schering lief Tag für Tag mehrmals an dieser Galerie vorbei und hatte die Stimme seines Vaters im Ohr: „Da nimm dir mal ein Beispiel dran. Was die können, kannst du schon lange.“ Vier Männer waren es, die da hingen:

Karl Gottlieb Richter, geboren 1777 in Prenzlau, hatte das dortige Gymnasium besucht, dann in Halle Theologie, Rechtswissenschaften und Cameralia studiert, um eine Justizkarriere zu beginnen. In Berlin, Posen, Potsdam, Halberstadt und Breslau hatte er hohe Ämter innegehabt, jetzt war er Regierungspräsident in Minden.

Albert von Schlippenbach, 1800 in Prenzlau auf die Welt gekommen, hatte ebenfalls Jura studiert, dann aber keine Karriere in der preußischen Justizverwaltung gemacht, sondern das verschuldete Gut seines Vaters in Schönermark übernommen und wieder saniert. Berühmt geworden war er als Liederdichter. Ein Heller und ein Batzen, die waren beide mein und Nun leb´ wohl, du kleine Gasse, vertont von Franz Theodor Kugler beziehungsweise Friedrich Silcher, waren buchstäblich in aller Munde.

Wilhelm Grabow, geboren 1802 in Prenzlau, war ebenfalls Schüler jenes Gymnasiums, dessen Bänke auch von Ernst Schering gedrückt wurden, und Jurist wie Richter und Schlippenbach, hatte in Berlin Jurisprudenz studiert und war dort Referendar am Kammergericht gewesen, ehe er als Richter in Spandau, Perleberg und am Berliner Stadtgericht gewirkt hatte, um 1836 Hofgerichtsrat und Universitätsrichter in Greifswald zu werden. Vor zwei Jahren war er als Bürgermeister nach Prenzlau heimgekehrt.

Adolf Stahr fiel ein wenig aus dem Rahmen, denn zwar war auch er ein echter Prenzlauer Junge, geboren 1805, und Besucher des vorgenannten Gymnasiums, doch er hatte sich nicht der Juristerei zugewandt, sondern hatte in Halle Philologie studiert und war Lehrer am Königlichen Pädagogium in Halle und Konrektor und Professor am Gymnasium in Oldenburg geworden, wo er sich als Förderer des dortigen Theaters wie als Theaterkritiker einen Namen gemacht hatte.

Immer wenn Ernst Schering in die Gesichter dieser Männer sah, empfand er nichts als Langeweile, denn die Ruhmessucht war ihm völlig fremd. War das vor einiger Zeit noch ganz anders gewesen, so dachte er jetzt: Was hatte man davon, wenn einen die Leute auf der Straße ehrfürchtig grüßten – man musste nur den Zylinder ziehen und brachte seine Haare durcheinander. Was hatte man davon, wenn man für die Journaille so interessant war, das sie von allem Kenntnis nahm, was man tat und unterließ – man hatte nur andauernd auf der Hut zu sein. Was hatte man davon, wenn man Regierungspräsident oder Bürgermeister war – man hatte nur vor seinem Vorgesetzten zu buckeln und in einem fort das zu tun, was einem contre cœur ging. Nein, nicht mit ihm. Er wollte nichts anderes als Förster werden und mit sich allein durch die Wälder streifen.

Ach ja, es gab in vielem keinen besseren Philosophen als den Volksmund, und bei dem hieß es: Der Mensch denkt, Gott lenkt. Und so lenkte er am Sonntag, dem 14. Juni, den Apotheker Friedrich Appelius nach Prenzlau. Der war alter Märker, geboren am 11. August 1796 in Potsdam, und schon lange vor Fontane auf die Idee gekommen, durch Brandenburg zu wandern. In der Uckermark waren er und seine Freunde schon öfter gewesen, in Prenzlau aber noch nie. Sie hatten die Uckerseen umrundet und saßen nun im Schering´schen Biergarten, um auf ihr Essen zu warten. Da auch der Besitzer der „Grünen Apotheke“ in Prenzlau mit seiner Familie zu Gast war und man sich von einer Tagung her kannte, kam schnell ein munteres Gespräch in Gang, an dem sich auch der Wirt beteiligte. Ernst Schering, der das Bier und die Bestecke zu bringen hatte, machte große Ohren.

„Es ist eine große Freude für uns, Herr Hofapotheker, dass Sie uns mit Ihrem Besuch beehren“, sagte einer der Prenzlauer.

Appelius winkte ab. „Nein, Hofapotheker, das bin ich nicht, wäre es aber gerne, das gebe ich schon zu, denn dies hebt schon ungemein.“ Dann hielt er einen kleinen Vortrag über die Berliner Hofapotheke. „Die ist 1585 gegründet und im Apothekenflügel des Berliner Stadtschlosses eingerichtet worden. Eine besondere Förderung hat sie durch die Kurfürstin Katharina erhalten, zur Nummer eins unter den Hofapotheken hat sie aber erst Caspar Neumann gemacht. Ja, Berliner Hofapotheker, das wäre schon was …!“

„Als solcher wären Sie sicher auch beim Ableben Friedrich Wilhelm III. dabei gewesen“, sagte der Besitzer der „Grünen Apotheke“.

„Ja“, seufzte Appelius. „Der ist genau vor einer Woche von uns gegangen.“

Friedrich Wilhelm III. war für seine knappe Sprache berühmt gewesen, und Appelius ließ sich die Gelegenheit nicht nehmen, ihn zu parodieren. „Jeder Staatsdiener hat doppelte Pflicht: Gegen den Landesherrn und gegen das Land. Kann wohl vorkommen, dass die nicht vereinbar sind, dann aber ist die gegen das Land die höhere.“

„Bravo!“, Christian Schering klatschte in die Hände.

Der Lehrer Ludwig Kuhz, der mit dem Gastwirt längst seinen Frieden geschlossen hatte, das heißt, er hatte die Sache mit dem Böllerattentat nicht an die große Glocke gehängt, nachdem Schering ihn bis zu seiner Pensionierung einen kostenlosen Mittagstisch versprochen hatte, hielt einen kleinen Vortrag über die Vorzüge des verstorbenen Monarchen.

„Er hat Caspar David Friedrichs Gemälde Der Mönch am Meer und Abtei im Eichwald geliebt und angekauft, und er war musikalisch hochgelobt, hat er doch auch einen wunderbaren Präsentiermarsch komponiert.“

„Und leid tun kann er einem auch wegen des frühen Todes seiner Luise“, fügte die Apothekerfrau aus Prenzlau hinzu.

Appelius lachte. „Wir haben da in Berlin so eine Type, die Madame Du Titre. Als Luise gestorben ist und sie den König trifft, ist sie voller Mitleid mit ihm und sagt: 'Ja, Majestätken, et is schlimm for Ihnen. Wer nimmt ooch jern een Witwer mit sieben Kinderkens'. Apropos: Tod. Als ihr Mann im Sterbezimmer liegt, macht sie die Tür auf und ruft dem zu: „Jott Vater, wat soll denn det! Du weest doch, ick kann keene Dodten nich sehen!“

Der Prenzlauer Apotheker hatte eine Menge an Friedrich Wilhelm III. auszusetzen.

„Anfangs hat es ja bei uns eine Menge Reformen gegeben, ich meine, nachdem Napoleon hinweggefegt worden war, dann aber ging es los mit der Zensur und der Verfolgung von Leuten, die es wagten, den Mund aufzumachen.“

„Pssst!“, machte einer der Berliner.

„Mit dem neuen König wird alles besser werden!“, riefen mehrere. „Es lebe Friedrich Wilhelm IV. Hurra!“

Der Besuch von Friedrich Appelius hatte bei Christian und Marie Schering einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen, dass sie sich schon bald auf ihren Sohn zugingen.

„Du, Erich, wir müssen einmal in aller Ruhe mit dir reden.“

Als er das hörte, zuckte er unwillkürlich zusammen, denn das konnte nichts Gutes bedeuten. Und so war sein langgezogenes „Jaaa ...“ auch mehr ein Stöhnen als eine Antwort. Aber was blieb ihm übrig, als sich zu ihnen an den Küchentisch zu setzen.

„Es geht um deine Zukunft“, begann sein Vater.

Ernst Schering winkte ab. „Bis ich mit dem Gymnasium fertig bin, da vergeht noch ein Jahr.“

„Man muss rechtzeitig wissen, was man will“, sagte seine Mutter.

Wieder bemühte er sich, einen leichten Ton anzuschlagen. „Kommt Zeit, kommt Rat.“

Sein Vater liebte keine langen Vorspiele und wollte schnell zur Sache kommen. „Ja, aber die Zeit ist gestern schon gekommen und der Rat auch – und der sieht so aus, dass deine Mutter und ich beschlossen haben, dass du Apotheker werden sollst.“

Ernst Schering glaubte sich verhört zu haben. „Was soll ich werden?“

„Apotheker!“ Und der Vater buchstabierte es auch noch. „Ich habe schon einmal vorgefühlt; in der Apotheke von Witzin würden sie dich als Lehrling nehmen.“

Ernst Schering war blass geworden. „Nein, niemals“, stammelte er. „Auf´m Dorf sind die Apotheken doch nur Krämerläden.“

Sein Vater fixierte ihn. „Es ist ein ehrbarer Beruf, und du zählst zu den Honoratioren Prenzlaus, wenn du später einmal die 'Grüne Apotheke' kaufst.“

Jetzt war es bei Ernst Schering mit jeder Contenance vorbei. „Ich hasse alles, was mit Chemie zu tun hat!“, schrie er. „Habt ihr vergessen, was mit Gottfried Nickholz passiert ist!?“

Seine Mutter winkte ab. „Das war ein Unfall, wie er in jedem Gewerbe passieren kann.“

„Und was ist mit Friedrich Krumbeck von der Holtz´schen Apotheke!?“, rief Ernst Schering. „Wie der sich mit seinem Quecksilber vergiftet hat?“

Der Vater lachte. „Das war ein Alchemist und kein Apotheker, der zählt nicht.“

Ernst Schering versuchte es andersherum. „Keiner wird mich nehmen wollen, weil er weiß, dass ich eine Abneigung gegen alles habe, was mit Chemie zu tun hat.“

„Doch“, konterte der Vater. „Ich habe mit beiden Apothekern gesprochen: Sie würden dich jederzeit als Lehrling nehmen. Aber Witzin hat Vorrang.“

Ernst Schering sprang auf. „Ich will aber kein Apotheker werden, ich will Förster und Jäger werden!“

„Du wirst das, was deine Familie will!“, riefen seine Eltern wie aus einem Munde.

„Dann wollt bitte, dass ich Förster und Jäger werde!“

„Nein, du wirst Apotheker!“

„Ich lasse mich nicht zwingen!“

„Wir zwingen dich nur zu deinem Glück.“

So ging es noch eine Weile hin und her, und keiner war bereit, irgendwie nachzugeben. In den nächsten Tagen lief Ernst Schering wie in Trance umher. Er, der so gar keine poetischen Anwandlungen hatte, formulierte in Gedanken sogar den Satz: Sie haben mir meine Seele gemordet. Immer hatte er sich als Förster und Jäger gesehen – und nun wollte man ihn dahin bringen, als Mann nicht mit einem wunderschönen grünen Rock, sondern mit einem schäbigen weißen Kittel herumzulaufen. Aus der Traum … Nein und abermals nein! Und um sich selbst zu vergewissern, wie schrecklich ein Leben als Apotheker sein würde, besuchte er in den nächsten Tagen die beiden Apotheken, von denen sein Vater gesprochen hatte.

In der „Grünen Apotheke“ sah er die Gehilfen im Laboratorium stehen, wie sie das an Pulvern und Essenzen mischten, was ihnen die Ärzten auf ihren Rezepten vorgegeben hatten. Schrecklich! Als Förster war er sein eigener Herr, hier aber nur Erfüllungsgehilfe der Ärzte und Quacksalber. Und statt gesunder Waldluft, hatte er den ganzen Tag über giftige Stäube einzuatmen. Als der Besitzer der „Grünen Apotheke“ auf ihn zukam, um ihn zu fragen, ob er sich schon darauf freue, vielleicht doch bei ihm als Lehrling anzufangen, ergriff er die Flucht.

In das Innere der Holtz´schen Apotheke kam er gar nicht erst, weil er auf dem Gehsteig davor über den kleinen Julius stolperte, den Sohn des Besitzers, der mit seinem Steckenpferd vor dem Eingang hin und her ritt.

„Willst du was abholen bei uns?“, fragte der Junge.

„Nein, nur mal gucken.“

„Mein Vater ist der Apotheker“, verriet ihm Julius voller Stolz. „Ich will auch mal Apotheker werden. Und du?“

„Nein“, murmelte Ernst Schering. „Da hänge ich mich lieber auf.“