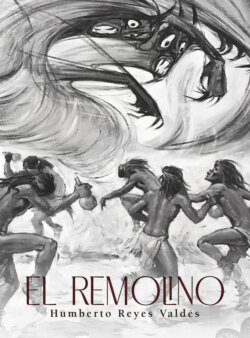

Читать книгу El Remolino - Humberto Reyes Valdés - Страница 7

ОглавлениеLa tormenta

Caminaba por las rocas resbalosas que sobresalían de las aguas frías. Tenía unos centímetros disponibles entre las paredes del cañón y el río; se sentía aprisionado. Ya no se percibía la presencia humana. No había cajetillas de cigarros ni latas apachurradas, ni siquiera un letrero que rezara Pepe was here. Era como otro mundo, lejano y solitario, en el que el único ser humano era él.

A lo lejos, río arriba, la atmósfera se oscureció; casi podría decirse que la noche había llegado, aunque apenas eran las cinco de la tarde. Las plantas y animales callaron por completo y dejaron oír el interminable correr del agua. Parecía como si los seres vivos guardaran silencio ante el suspenso que precedía la siguiente acrobacia de la naturaleza.

Una descarga eléctrica estremeció las rocas del cañón e interrumpió el pesado silencio. “Adrián, regresa ahora mismo”, se dijo en tono imperioso. Entonces escuchó otro estruendo. Fue un sonido que jamás había oído en su vida. No era una descarga eléctrica, sino como un ronco quejido de las gargantas del cañón. Después vino la gran tribulación, como diría Angélica.

Adrián pudo ver una muralla de agua acercársele. En un rápido reflejo soltó la mochila y trepó hacia la pendiente del cañón. Un árbol arrastrado por el río lo golpeó y se lo llevó, mientras daba tumbos contra las salientes de las rocas. Se aferraba a las ramas del árbol, y en momentos la cabeza estaba sumergida en las aguas turbulentas. Otros troncos lo golpeaban, aunque más tarde no recordaría haber sentido dolor, sino la certeza de que el fin de sus días había llegado. Por su mente desfilaron escenas del pasado: la primera travesura, cuando enterró un clavo en el vaso favorito de su padre, la patada del burro que hizo sangrar su cintura, la exhumación de los restos óseos del tío abuelo Genaro, cuyo cráneo aún ostentaba el hoyo de bala 30-30, su gran amigo José Alberto que lloraba cuando escuchaba A través de la ventana, con Roberto Carlos, la única vez que vio llorar a su padre, y el beso de Celeste.

Cuando despertó estaba entumido y atrapado entre las ramas del árbol, que estaba sujeto precariamente a una saliente de las rocas mientras flotaba en el agua. Río abajo, a unos metros, estaba la Garganta del Diablo bajo el agua y la succionaba formando un fuerte remolino. Con un esfuerzo supremo liberó las manos de las ramas para sujetarse a la roca; sacudió los pies que estaban atorados y sólo pudo destrabar el izquierdo. Con éste pateó la rama y trató de soltarse. Lo logró al mismo tiempo que en un crac el árbol se desprendió de la roca y fue a entregarse al remolino.

Su condición era precaria, estaba golpeado y entumido; pasar la noche en ese estado sería morir de enfriamiento o caer a las turbulentas aguas y ser tragado por el remolino. Miró hacia arriba, la roca parecía escalable y ahí, en medio del ruido ensordecedor del agua, evaluó su situación. Había perdido el equipo que incluía comida, bolsa de dormir y tienda de campaña. Le quedaba la ropa que llevaba puesta, el cuchillo aún sujeto al cinto y tal vez cerillos. No tenía otra opción más que escalar y buscar dónde pasar la noche.

Escalaba penosamente. De vez en vez algún agave Reina Victoria le hería las manos con las espinas que, como agujas, remataban los blancos extremos de las hojas duras. Este maguey, considerado el más bello de todos, ahora no le parecía tan bonito. Siguió avanzando y procuraba no ver las turbulentas aguas que estaban a más de cincuenta metros abajo y que iban a ser tragadas por la Garganta del Diablo. Apoyó su pie sobre una roca que, a simple vista, parecía segura, pero ésta se desprendió y cayó. Así, sujeto con ambas manos a un agave y con un pie apoyado en una saliente, con los brazos atrofiados que se negaban a continuar, quedaba sólo mantener los ojos cerrados, pedir a Dios un fin rápido y aflojar las manos; al fin y al cabo tendría que llegar ese momento. Y, quién sabe, tal vez la muerte sería como despertar de un sueño.

Con los ojos cerrados vio la imagen de José Alberto que le decía: “No te me rajes, comanche; no te vayas, hermano”. Estaba en ese punto por el que seguramente han de pasar los que se ahogan, donde el dolor de resistir parece tan grande como el de morir. Un poco más allá de este punto de equilibrio se abandonan a la muerte como si fuera un alivio. Miró hacia abajo y vio el remolino que seguramente lo tragaría. En su mente confundida le pareció que el vórtice se reía, que había triunfado y que se lo comería, haciéndolo girar en un lazo infinito. “Olvidé poner un IF en mi programa y debo pagar por ello”, pensó.

La juventud es un tesoro de reservas insospechadas que bajo ciertas circunstancias permite hacer milagros. Adrián, a sus veinte años, lo poseía. En ese momento la operadora del milagro fue la rebelión. Se negó a pagar el error, más que por miedo a la muerte, por no satisfacer el hambre insaciable de la Garganta del Diablo. Sintió una extraña presión en el vientre, como una respuesta atávica a la decisión de abandonarse. Exigió a sus músculos el movimiento al cual ya se negaban, y alcanzó, profiriendo un grito, la siguiente saliente rocosa.

Tras relajarse, continuó su lento ascenso, apoyándose de las hendiduras y de las plantas enraizadas en las rocas, impulsado por su intención férrea de salir de aquel cañón. Continuó por horas y sentía cada vez el viento más gélido, por el incremento de altitud y porque el día llegaba al fin. Cuando cayó la noche, Adrián avanzaba como un autómata. Una descarga eléctrica iluminó súbitamente el entorno y lo sobresaltó de tal manera que lo hizo perder su precario equilibrio y cayó al vacío. Su mundo se desplomó en un vórtice, más negro que la noche, más oscuro y tenebroso que las entrañas de la Garganta del Diablo.

Cráneo humano/Petrograbado

histórico en Ramos Arizpe