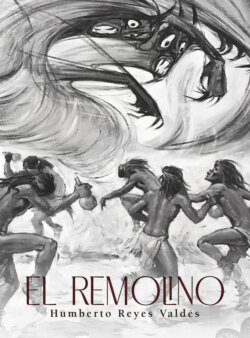

Читать книгу El Remolino - Humberto Reyes Valdés - Страница 8

ОглавлениеPedro Joseph Coyote

La claridad lo despertó, aunque su mente aún estaba confundida. Un tenue rayo de luz entraba por lo que parecía ser la estrecha boca de una cueva. Cambió dolorosamente de posición para mirar en sentido contrario a la luz y vio como una aparición. Era un hombre sentado que parecía estatua sobre roca: el cabello liso llegaba a los hombros y estaba recogido con una banda de tela que pasaba por su frente; la piel, aunque morena, era pálida, sobre todo los labios; su enjuto cuerpo estaba cubierto por una vieja camisa de lona y kakis raídos.

La mirada del hombre se cruzó con la de Adrián. Algo extraño y misterioso que tenía que ver con el tiempo parecía emanar de él. Se podría decir que, por la piel de la cara y la estructura de su cuerpo, no tendría más de cuarenta y cinco años, pero la mirada parecía de viejo, de alguien que vive más de recuerdos que del presente, de alguien a quien cada cosa y cada suceso le hace evocar una vivencia pasada. Tenía, en la mirada, la tranquilidad de espíritu que se logra cuando las grandes luchas en la vida han terminado.

–¿Cómo llegué aquí? –fue lo único que Adrián acertó a preguntar.

El hombre esbozó una sonrisa y miró hacia la entrada de la cueva:

–Cachiripa –contestó.

Adrián no encontró fuerza para preguntar más. Se abandonó a la comodidad de los costales de ixtle y las pieles de coyote sobre las cuales estaba acostado, con su pierna izquierda entablillada. “¿Cachiripa?”, pensó, y se sumergió de nuevo en el mundo onírico.

Transcurrió el día, y las fuerzas de la juventud de Adrián lo hicieron despertar con un hambre atroz, cuando el sol ya se escondía en el Poniente. El hombre se acercó con un tazón de caldo de carne y hierbas aromáticas.

–Come –le dijo–. Más tarde te diré dónde te encuentras. Ya habrá tiempo, al cabo tendrás que esperar algunos días antes de irte.

Aunque el hombre hablaba con rastros de español antiguo –el que hemos traducido al español moderno y del que tratamos de mantener su sentimiento y significado–, su acento sonaba extraño; un poco como el de la niña de habla náhuatl que conoció en Taxco, pero menos musical y más sólido. Adrián sintió que la voz sonaba a roca, a desierto y a cueva. Comió la sopa que, aunque sin sal, le supo más deliciosa que el caldo de las comidas corridas del café Roma.

Una vez terminada la reconfortante comida, Adrián tuvo fuerzas para inquirir de nuevo.

–¿Dónde estoy? –preguntó.

–Bien –dijo el hombre–. No sé qué estabas haciendo colgado de estas rocas. Pudiera ser que estés loco. Lo cierto es que resbalaste y caíste milagrosamente en una cornisa. Esa que se encuentra ahí, a la entrada de mi cueva. Puedes asomarte afuera si así lo quieres, hay luna llena.

Adrián se incorporó y, con la ayuda del hombre, se asomó. Le dio vértigo mirar las turbulentas aguas que corrían golpeando las rocas. Luego vio arriba y se dio cuenta que la cima del acantilado estaba aproximadamente a cuarenta metros.

–¿Cómo te llamas? –preguntó Adrián.

El hombre se quedó quieto, sorprendido y vacilante, como si esa fuera una pregunta que no había escuchado en décadas, como si dudara sobre la certidumbre misma de la respuesta. Finalmente miró hacia afuera y, con una expresión de decisión, dijo:

–Pedro Joseph Coyote, ése es mi nombre –sus labios se cerraron y se sentó de nuevo sobre la roca, hundido en profundas cavilaciones.

Pasaron los días. Pedro Joseph cuidó a Adrián y el silencio se fue rompiendo entre ellos. Pedro callaba siempre que Adrián le preguntaba sobre su origen, pero en forma afable lo alimentó y le enseñó un pasaje más en su cueva: un salón amplio con más pieles de coyote. Poco a poco se establecía un fuerte lazo de simpatía entre los dos singulares hombres, que se reforzaba con la risa y con largas pláticas en las que Pedro sorprendía a Adrián con su vasta cultura, si bien una cultura que parecía la de un hombre de principios del siglo XX.

Tampoco dejaba de sorprender a Adrián el aspecto de Pedro Joseph. El cabello liso, ojos estrechos y nariz aguileña revelaban rasgos indígenas, pero lo que más impactaba era el aire de joven-viejo, que se proyectaba sobre todo en los ojos y en el timbre apacible de su voz. Un examen más cercano le reveló viejas cicatrices en manos y mentón. Aunque su cara no revelara dolor y sus movimientos eran ágiles, se apoyaba en un bastón para caminar. Sin embargo, cuando usaba el mismo bastón para señalar, continuaba caminando como si la rama de encino fuese un adorno.

Dos semanas después, Adrián se encontraba ya recuperado de su pierna lastimada. Era el tiempo de partir, muy difícil por cierto. Implicaba un tremendo riesgo el escalar sin equipo la roca, que examinaba sin cesar. Pedro Joseph Coyote se dio cuenta de su tribulación.

–Adrián –le dijo–, no tendrás que trepar como ardilla por estas rocas para marcharte. Te mostraré el camino. No es que sea bueno que partas, porque había yo pasado muchos años sin la compañía humana, y ahora he recobrado su significado. Cachiripa te trajo hasta mí y he decidido no esperar otra oportunidad de este dios caprichoso. Siéntate, te voy a contar una historia.

Coyote/Petrograbado histórico

en Ramos Arizpe