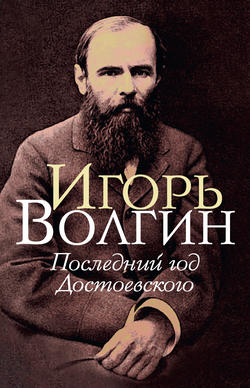

Читать книгу Последний год Достоевского - Игорь Волгин - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

Глава VII. Недрёманное око

ОглавлениеЗагадочный аноним

12 июня 1875 года Анна Григорьевна писала из Старой Руссы в Эмс: «Я решительно не понимаю, почему письмо моё от 31 мая отправлено отсюда 3-го июня, это Бог знает что такое! Поговорю об этом на почте, но вперёд знаю, что ответят какой-нибудь вздор и скажут, что задерживают письма в Петерб<урге>. Уж не Готский ли распорядился доставлять ему мои письма ради наблюдения…»[314]

Имя Готского названо не случайно. Он – едва ли не главный источник тех неожиданных волнений, которые смутили размеренную жизнь Достоевских в Старой Руссе.

В апреле 1875 года главе семьи пришлось хлопотать о заграничном паспорте. Процедура была привычной: с 1862 года она проделывалась неоднократно. Тогда, в 1862 году, его, недавно возвращённого из Сибири бывшего государственного преступника, одолевали сомнения: позволят ли? Паспорт выдали; правда, при повторных обращениях время от времени возникала ведомственная переписка.

«Кто он такой?» – вопрошал в 1867 году далёкий от изящной словесности шеф жандармов. «Автор “Мёртвого дома” и других литературных произведений»[315], – дал точную справку один из более образованных чиновников.

…Уехав в 1867 году вместе с молодой женой, он вернулся только через четыре года. Ему удалось таким образом избавиться на время от кредиторов. Спастись от опеки государства было сложнее. Пока он переезжал из одного города Европы в другой, в III Отделение поступил агентурный донос: его имя называлось в числе пребывающих в Женеве «экзальтированных русских». В вину вменялись близкие отношения с Огарёвым.

Заграничный осведомитель сгущал краски: русской эмиграции будущий автор «Бесов» явно сторонился. Что же касается Огарёва, то здесь скорее имела место душевная приязнь, основанная на давнем знакомстве, на личных, а вовсе не политических симпатиях.

Тем не менее было заведено дело. Генерал-майор свиты его величества и шеф жандармов Н. В. Мезенцов (возможно, скорбевший, что не проявил в своё время надлежащей бдительности) отдал следующее распоряжение: «При возвращении из-за границы в Россию отставного поручика Фёдора Достоевского произвести у него самый тщательный осмотр, и если что окажется предосудительное, то таковое немедленно представить в III Отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, препроводив в таком случае и самого Достоевского арестованным в это Отделение»[316].

Этот совершенно секретный циркуляр был направлен на все западные и южные таможни России (до николаевской и евпаторийской включительно), через которые Достоевскому вздумалось бы вернуться на родину.

Его предупредили.

«Я слышал, что за мной приказано следить, – пишет он из Швейцарии А. Н. Майкову. – Петербургская полиция вскрывает и читает все мои письма… Наконец я получил анонимное письмо о том, что меня подозревают (чёрт знает в чём), велено вскрывать мои письма и ждать меня на границе, когда я буду въезжать, чтоб строжайше и нечаянно обыскать»[317].

Любопытно бы знать: из каких источников почерпнул Достоевский эту столь важную для него информацию? «Я слышал…» – но от кого же? Круг его знакомых за границей очень узок, и среди них мы не знаем никого, кто бы имел свободный доступ к секретам русской политической полиции. Ещё более загадочной выглядит ссылка на анонимного доброжелателя: кто в России, кроме самых близких родных и знакомых, знал его тщательно скрываемый от отечественных кредиторов и всё время меняющийся европейский адрес?[318]

Возникает предположение (требующее, конечно, дальнейшей проверки): не получил ли Достоевский свои сведения именно из той среды, которая должна была в первую очередь (профессионально!) интересоваться такого рода вещами? А именно – из кругов русской эмиграции, обосновавшейся в Швейцарии.

Нелишне вспомнить, какую поразительную осведомлённость проявлял в подобных случаях Герцен, не только публиковавший наисекретнейшие документы III Отделения и других правительственных ведомств, но даже извещавший находящихся за границей соотечественников о посланных в Европу за государственный счёт тайных соглядатаях – с полным оглашением их места службы и звания. Именно Герцен обнародовал в 1862 году в «Колоколе» подготовленный тогдашним шефом жандармов В. А. Долгоруковым список лиц, подозреваемых в сношениях с «лондонскими пропагандистами» (этих лиц надлежало задерживать на границе и подвергать обыску): в списке значился и Достоевский[319].

Не исключено, что и на этот раз жандармский циркуляр стал прежде всего известен в герценовско-огарёвском кругу, а затем – доведён до сведения заинтересованного лица.

Это тем более вероятно, что вплоть до сентября 1868 года (письмо Майкову писано в августе) Достоевский с семьёй проживает в Швейцарии, сначала в Женеве, а затем – после смерти трёхмесячной дочери Сони – в Веве, куда, кстати, посоветовал переехать тот же Огарёв (и даже обещал приискать адрес)[320].

Общение с Огарёвым во время пребывания Достоевского в Женеве протекает достаточно интенсивно: его имя то и дело мелькает в дневниках Анны Григорьевны. Он достаёт для Достоевского книги и сам в свою очередь впервые прочитывает врученное ему автором «Преступление и наказание» («Он говорил, – стенографически записывает в своём женевском, лишь недавно расшифрованном дневнике Анна Григорьевна, – что прочёл половину романа и, как кажется, она ему очень понравилась».). Он, сам постоянно нуждавшийся, в критический момент выручает Достоевского шестьюдесятью франками (просили триста, но Огарёв «даже ужаснулся, услышав о такой громадной для него сумме»[321]). Во всяком случае, у неизвестного наблюдателя были все основания считать их отношения дружескими[322].

Однако так ли таинственен этот соглядатай?

1 марта (н. ст.) 1868 года. Достоевский пишет Майкову из Женевы: «С Священником я не познакомился. Но вот родится ребёнок – придётся сойтись».

Дочь Соня родится через четыре дня и, разумеется, будет крещена. Это таинство мог совершить только священник Русской православной церкви в Женеве Афанасий Константинович Петров.

В уже приводившемся выше письме к Майкову Достоевский пишет: «…а так как женевский священник по всем данным (заметьте, не по догадкам, а по фактам) служит в Тайной полиции, то и в здешнем почтамте (женевском), с которым он имеет тайные сношения, как я знаю заведомо, некоторые из писем, мною получаемых, задерживались»[323].

Столь категорическое указание, содержащее к тому же намёк на абсолютную надёжность сообщаемой информации («не по догадкам, а по фактам», «знаю заведомо»), не оставляет ни малейших сомнений в том, что сами факты получены из первых рук. Предупредив Достоевского, Огарёв (или его друзья) выполнили свой долг.

Через много лет Достоевский выпишет из «Отверженных» В. Гюго понравившуюся ему цитату: «Il avait la réligion de ses functions et il était espion comme on est prêtre» («Он свято чтил свои обязанности, и он был шпионом, как бывают священником». – фр.)[324] В «Дневнике писателя» 1877 года с неожиданной горечью замечено, что находятся священнослужители, которые на иные обращаемые к ним вопросы, если уж очень потребуются от них ответы, – «Ответят… пожалуй ещё доносом…»[325].

Подтвердились ли подозрения Достоевского относительно женевского иерея? Трудно сказать. Но несомненно именно А. К. Петрову пришлось крестить и отпевать их первенца – Соню. И, возможно, исповедовать обоих супругов. Осталась ли нерушимой тайна исповеди? Как бы там ни было, они не прерывали знакомства, о чём свидетельствует письмо жены Петрова, отправленное Достоевским во Флоренцию в январе 1869 года. Отвечая на просьбу своего бывшего женевского знакомца (это письмо Достоевского до нас не дошло), матушка посылает ему 200 франков, извиняясь, что не может послать больше[326]. «Мой муж вам кланяется», – добавляет она. Надо всё же надеяться, что заём был произведён не из сумм тайной полиции.

…Тогда, в 1868-м, отвечая на жалобы Достоевского, Майков – по своей прикосновенности к делу петрашевцев сам некоторое время состоявший под полицейским надзором, – поспешил успокоить своего корреспондента: «И не мудрено, что швейцарская корреспонденция читается: мало там русских и польских революционеров живёт!.. Не знаю, при вас или без вас – было тайное распоряжение… читать все письма к Каткову и Аксакову, и в числе подозрительных личностей, с ними переписывавшихся, был пойман – кто бы вы думали? – наследник Алекс<андр> Александрович. Что же нам-то с вами обижаться, если и он отнесён к категории подозрительных… Итак, насчёт этого пункта можете быть спокойны и относиться к нему только с юмором».

Майков даже полагал, что чтение их писем посторонними лицами могло бы принести известную пользу. «Хотя, – добавляет он, – писали мы их, не предполагая, чтобы из-за плеча кто-нибудь запускал в них глазенапа»[327]. Вряд ли, однако, Достоевского могла слишком утешить та мысль, что он в качестве наблюдаемого лица оказался в одной компании с наследником престола.

И, наконец, возникает ещё одно имя.

Встреча в Женеве

В марте 1868 года на одной из улиц Женевы Достоевский случайно встречает Герцена. «Десять минут поговорили враждебно-вежливым тоном с насмешками, – сообщает он в письме к Майкову, – да и разошлись».

Не совсем понятно: откуда взялся этот враждебно-вежливый тон? Ведь ни о какой явной ссоре Достоевского с Герценом нам ничего неизвестно.

Ещё сравнительно недавно (в 1865 году) Достоевский, находясь в совершенно отчаянном положении (он сидел без копейки денег в Висбадене), обратился к Герцену за ссудой. В ожидании ответа он пишет А. П. Сусловой: «…С Г<ерценом> я в очень хороших отношениях, и, стало быть, быть не может, чтоб он во всяком случае мне не ответил… Он очень вежлив, да и в отношениях мы дружеских».

Через день он настойчиво повторяет ту же мысль: «Быть не может, чтоб Герц<ен> не хотел отвечать! Неужели он не хочет отвечать? Этого быть не может. За что? Мы в отношениях прекраснейших, чему даже ты была свидетельницею»[328].

Правда, по своим политическим убеждениям они достаточно далеки друг от друга. Но ведь не мешает же последнее обстоятельство самым тёплым отношениям с Огарёвым. Да и с самим Герценом отношения – в 1865 году – «прекраснейшие». Меж тем с 1865 по 1868 год не произошло ничего такого, что в общественном плане могло бы их развести[329].

Пожалуй, некоторое охлаждение могло наступить всё из-за той же просимой из Висбадена ссуды. Герцен наконец отозвался (извинившись промедлением: он был в горах), но вместо просимых 400 франков предложил только 150 гульденов. Предложил, но не прислал с тем же письмом, в котором содержалось предложение. Это несколько покоробило Достоевского. «Прислал бы 150, – с обидой пишет он Сусловой, – и сказал бы, что не может больше. Вот как дело делается»[330].

Неясно, воспользовался ли в конце концов Достоевский предложением Герцена, но во всяком случае этот незначительный эпизод вряд ли мог стать причиной для разрыва. Всего за каких-нибудь полгода до их встречи на женевской улице Огарёв сообщал Герцену: «Сейчас был у Мёртвого дома, который тебе кланяется. Бедное здоровье»[331].

С чего бы Достоевскому, недавно передававшему поклон автору «Былого и дум», говорить с ним враждебно? Повторяем: политические идеалы могут быть различны (и в письмах к Майкову это всячески подчёркивается), но ведь при случайной встрече не обязательно заниматься их обсуждением. Кроме того, ни у Герцена, ни у Достоевского мы не обнаруживаем признаков той взаимной неприязни, которая характеризует отношения, скажем, Достоевского и Тургенева[332].

И всё же у автора письма Майкову были серьёзные причины именно для такой тональности. Во-первых, не следует забывать, что он сообщает о своей встрече с Герценом в Россию, где не так давно людей привлекали к уголовной ответственности за сношения «с лондонскими пропагандистами». И если бы о встречах с Герценом стало известно III Отделению (уже информированному о связях его с Огарёвым, чьё имя, кстати, в письмах Достоевского в Россию не названо ни разу), то подобные сведения, надо полагать, не способствовали бы упрочению и без того не очень прочной политической репутации бывшего государственного преступника. Во-вторых, Достоевский писал не кому-нибудь, а Майкову: от этого адресата трудно было ожидать симпатий к издателю «Колокола».

Казалось бы, в сообщении о встрече с Герценом можно усмотреть момент определённой политической игры. Если Достоевский догадывался или знал, что его письма подвергаются перлюстрации, то он, разумеется, мог рассчитывать на правительственное любопытство и в этом случае. Он полагал вернуться скоро в Россию: естественно, что доверяемая русской почте информация о встрече с Герценом и могла быть выдержана только в таком «враждебно-вежливом» тоне.

Дело, однако, в том, что письмо Майкову русской почте не доверялось. Оно было отправлено в Петербург с оказией – при посредстве сестры Анны Григорьевны М. Г. Сватковской. Поэтому у Достоевского не было необходимости «шифроваться»: он говорит о своих подозрениях открытым текстом. Но, с другой стороны, очевидно, всё-таки учитывается вероятность того, что послание может попасть в чужие руки (случайная утеря письма, обыск или досмотр на границе, а главное, возможность ознакомления с текстом третьих лиц – как это произошло с полученным Майковым от Достоевского письмом с описанием его баденской ссоры с Тургеневым, и т. д.). Во всяком случае, Майков, имеющий обширные связи, мог дать этому письму некоторую огласку.

Поэтому допустимо, что негодование автора рассчитано и на других адресатов. Общество в лице Майкова ставится в известность, что Достоевский знает о неосновательных и вздорных против него подозрениях. Указание же на таинственное «анонимное письмо» имеет целью скрыть настоящий источник: не на разговоры же с политическими изгнанниками было в самом деле ему ссылаться!

Кстати, против существования «анонимного письма» (из России) можно привести следующий аргумент: если его письма подлежали просмотру, то где гарантия, что аналогичной процедуре не подвергались письма к нему?

Об анонимном письме он сообщает Майкову 2 августа 1868 года. Но ведь ещё в апреле Майков писал ему: «Одно очень высокостоящее лицо… сказало мне, что очень немудрено, что ваша переписка с Достоевским читается, потому что вы – литераторы». Это тоже своего рода предупреждение благополучно достигло Женевы и, вероятно, повлияло на некоторые политические акценты в эпистолярии Достоевского.

Он пишет Майкову: «Но каково же [это] вынесть человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему Государя, – каково вынести подозрение в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками или с “Колоколом”! дураки, дураки! Руки отваливаются невольно служить им. Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозревают!»[333]

Тут интересны два момента. Во-первых, грубое, предельно доходчивое (едва ли не в намеренно примитивной форме) объяснение «им» настоящего положения вещей. И во-вторых, – степень осведомлённости: он не только знает, что его подозревают, но и совершенно точно указывает, в чём именно.

К подобной «игре» с властью прибегал не один Достоевский. У него были славные предшественники.

Тайны супружеские и полицейские

29 мая 1834 года Пушкин назидал отъехавшую в родовое имение Наталью Николаевну: «Лучше бы ты о себе писала, чем о Sollogoub, о которой забираешь в голову всякий вздор – на смех всем честным людям и полиции, которая читает наши письма»[334].

О полицейских забавах сказано вскользь и – насмешливо. Однако за этой усмешкой – предостережение. Негласный полицейский надзор (автор письма состоит под ним с 1826 года) выражает себя в формах, которые мало изменятся за следующие полвека: перлюстрация занимает среди них далеко не последнее место.

«Я не писал тебе потому, – возвращается Пушкин через несколько дней к той же теме, – что свинство почты так меня охолодило, что я пера в руки взять был не в силе. Мысль, что кто-нибудь нас с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство, a la lettre. Без политической свободы жить очень можно; без семейственной неприкосновенности (inviolabilité de la famille) невозможно: каторга не в пример лучше»[335].

Несмотря на «бешенство» (столь извинительное в подобных обстоятельствах), даётся изящная и отточенная формулировка. Пожалуй, даже слишком отточенная для супружеского письма. Но Пушкин и не думает скрывать своих намерений: «Это писано не для тебя…» – добавляет он тут же, не оставляя ни малейшего сомнения в том, кому на самом деле адресована его сентенция.

«…Будь осторожна… – говорит Пушкин в другом супружеском послании, – вероятно, и твои письма распечатывают: этого требует государственная безопасность»[336].

В 1868 году письма Пушкина к жене ещё не были опубликованы. Но Достоевскому и не требовалось их знать, чтобы (скорее всего инстинктивно) избрать ту вынужденную ситуацией тактику, когда она (ситуация) такова, что третий собеседник остаётся незримым.

Довести свои соображения до сведения власти можно было, только использовав её эпистолярное любопытство. Или – простительную в данных обстоятельствах нескромность друзей.

Предупреждение, полученное в 1868 году, запомнилось надолго. Через три года, возвращаясь в Россию, он решается взять свои меры.

«За два дня до отъезда, – вспоминает Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата и попросил их сжечь». Анне Григорьевне расставаться с бумагами, естественно, не хотелось. «Но Фёдор Михайлович напомнил мне, что на русской границе его несомненно будут обыскивать и бумаги от него отберут, а затем они пропадут, как пропали все его бумаги при его аресте в 1849 году». Делать было нечего. «Мы растопили камин и сожгли бумаги. Таким образом погибли рукописи романов “Идиот” и “Вечный муж”… Мне удалось отстоять только записные книжки…»

Надо полагать, уничтожались не одни лишь авторские рукописи. По всей вероятности, огню были преданы все сколько-нибудь компрометирующие бумаги (письма Герцена и Огарёва?), а также документы, могущие пролить свет на источник и характер полученных Достоевским «анонимных» предостережений.

…Первое свидание с родиной состоялось в Вержболове. Жандармское предписание (трёхлетней давности) нимало не утратило своей свежести: их задержали.

«Как мы предполагали, – продолжает Анна Григорьевна, – так и случилось: на границе у нас перерыли все чемоданы и мешки, а бумаги и пачку книг отложили в сторону. Всех уже выпустили из ревизионного зала, а мы трое (в 1869 году родилась вторая дочь – Люба. – И.В.) оставались, да ещё куча чиновников, столпившихся около стола и разглядывавших отобранные книги и тонкую пачку рукописи. Мы стали беспокоиться, не пришлось бы нам опоздать к отходящему в Петербург поезду, как наша Любочка выручила нас из беды, – бедняжка успела проголодаться и принялась так голосисто кричать: “Мама, дай булочки”, что чиновникам скоро надоели её крики и они решили нас отпустить с миром, возвратив без всяких замечаний и книги и рукопись»[337].

Анна Григорьевна мягко тушует сцену, внося в неё ноту семейного лиризма: окажись в отобранном багаже что-либо предосудительное, детский плач вряд ли бы помог.

Теперь вернёмся к 1875 году, к хлопотам по поводу очередного заграничного паспорта. И – к упомянутому выше Готскому.

В Петербурге заграничные паспорта нужно было испрашивать у градоначальника; находясь же в Старой Руссе – у новгородского губернатора. Дабы выяснить необходимые подробности, Анна Григорьевна направилась к старорусскому исправнику. «Получив мою карточку, исправник тотчас же пригласил меня в свой кабинет, усадил в кресло и спросил, какое я имею до него дело. Порывшись в ящике своего письменного стола, он подал мне довольно объёмистую тетрадь в обложке синего цвета. Я развернула её и, к моему крайнему удивлению, нашла, что она содержит в себе: “Дело об отставном подпоручике Фёдоре Михайловиче Достоевском, находящемся под секретным надзором и проживающем временно в Старой Руссе”. Я просмотрела несколько листов и рассмеялась.

– Как? Так мы находимся под вашим просвещённым надзором, и вам, вероятно, известно всё, что у нас происходит? Вот чего я не ожидала!

– Да, я знаю всё, что делается в вашей семье, – сказал с важностью исправник, – и я могу сказать, что вашим мужем я до сих пор очень доволен»[338].

Следует отдать должное служебной откровенности полковника Готского: очевидно, в его обязанности не входило знакомить жён своих подопечных с делами их мужей, а тем более давать эти документы им в руки. Но зато автор «Бесов» знал теперь с абсолютной точностью, что он всё ещё состоит под негласным полицейским надзором. Поэтому малейшие задержки в семейной переписке объясняются супругами просто: проделками Готского.

«Ясное дело, что письма в старорусском почтамте задерживают и непременно вскрывают, и очень может быть, что Готский, – откликается Достоевский на высказанное Анной Григорьевной подозрение. – Непременно, Аня, говори, кричи в почтамте, требуй, чтоб в тот же день было отправлено. Это чёрт знает что такое!»[339]

Меж тем как раз в то время, когда это письмо достигало Старой Руссы, в канцеляриях Министерства внутренних дел решался вопрос об освобождении отставного подпоручика Фёдора Михайловича Достоевского от полицейского надзора.

Обременённое многочисленными текущими заботами министерство предприняло попытку упорядочить свое разбухшее делопроизводство и избавиться от ряда поднадзорных «мёртвых душ» – тех, кто к середине семидесятых годов уже не представлял реальной опасности для спокойствия государственного. В списке лиц, подлежащих освобождению от секретного надзора в городе Петербурге, оказались 32 человека – и 9 июля 1875 года список был утверждён.

Одновременно с Достоевским полицейский надзор снимался с титулярного советника Александра Сергеевича Пушкина[340].

Надо заметить, что в этом решении обнаруживается одна странность. В служебной переписке, посредством которой решался вопрос о дальнейшей участи автора «Преступления и наказания», совершенно не фигурируют компрометирующие его материалы 1867 года (а именно – женевский донос о сношениях его с Огарёвым и последовавшее засим распоряжение о его осмотре на русской границе). Более того: ещё годом раньше, отвечая на запрос о Достоевском (по поводу выдачи ему заграничного паспорта), 3-я экспедиция III Отделения, в чьём ведении должны были находиться эти материалы, сообщала, что у неё о Достоевском «сведений нет».

Позволительно спросить: уж не действовала ли тогда, в 1868 году, и теперь, в 1875-м, одна и та же рука? Иначе говоря, не исходило ли «анонимное письмо» от того же лица (или лиц), которые ныне сознательно скрыли от начальства именно те сведения, какие в 1868 году были заблаговременно сообщены Достоевскому?

Казалось бы, подобное предположение уничтожает нашу прежнюю версию: выходит, женевские эмигранты ни при чём. Но не допустим ли здесь некий промежуточный вариант: в 1868 году анонимный доброжелатель из недр III Отделения (уж не предшественник ли Клеточникова?) по известным ему каналам предупреждает русскую эмиграцию в Женеве, а та в свою очередь – Достоевского; в 1875 году то же лицо отстраняет от писателя угрозу навсегда остаться под полицейским надзором? Разумеется, всё это не более чем гипотезы, требующие для своего подтверждения или опровержения дальнейших разысканий.

Самого Достоевского не сочли нужным известить об изменении его административного положения – и он, равно как и Анна Григорьевна, пребывал в полной уверенности, что всё ещё находится под полицейской опекой. Поэтому понятны опасения Анны Григорьевны, высказанные ею в письме 1879 года: «Всё вижу восхитительные сны, но боюсь их рассказывать тебе, а то ты Бог знает что пишешь, а вдруг кто читает, каково?» И Достоевский вполне разделяет её резоны: «И если б не смущало то, что ты говоришь про почтовую цензуру, Бог знает бы что написал тебе»[341].

Это – почти текстуально! – совпадает с пушкинским: «Пожалуйста, не требуй от меня нежных, любовных писем. Мысль, что мои распечатываются и прочитываются на почте, в полиции, и так далее – охлаждает меня, и я поневоле сух и скучен»[342]. И – ещё в одном письме: «…если почта распечатала письмо мужа к жене, так это её дело, и тут одно неприятно: тайна семейственных сношений, проникнутая скверным и бесчестным образом… Никто не должен знать, что может происходить между нами; никто не должен быть принят в нашу спальню. Без тайны нет семейственной жизни»[343].

Опасения Анны Григорьевны относились именно к «тайне семейственных сношений»: нетрудно догадаться, что сдержанная подруга Достоевского вовсе не склонна вверять эту тайну попечению правительства.

Положение делалось всё более унизительным. Было невыносимо, что самодовольный и глуповатый Готский, рисуясь перед Анной Григорьевной, благосклонно разрешал передать мужу, «что он ведёт себя прекрасно» и он, Готский, рассчитывает, что её супруг и впредь не доставит ему хлопот[344]. И всё это относилось к нему, известному всей читающей России; к нему, поносимому либералами и не признаваемому нигилистами; к нему, вхожему в дома великих князей и пользующемуся их августейшим расположением.

Такому двусмысленному и нетерпимому состоянию следовало положить конец.

Случай для этого представился: он, как думается, находился в некоторой связи с юбилейным адресом Славянского благотворительного общества.

Докладная записка министру внутренних дел

Как говорилось выше, все переговоры с Маковым относительно адреса вёл А. А. Киреев. Но в функции министра внутренних дел входили не только просмотр и исправление адресов на высочайшее имя. От него не в малой степени зависело, кому именно надлежит состоять под полицейским надзором.

Ещё в 1868 году Достоевский писал Майкову: «Не обратиться ли мне к какому-нибудь лицу, не попросить ли о том, чтоб меня не подозревали в измене Отечеству… и не перехватывали моих писем? Это отвратительно!»[345] Но что он мог сделать, находясь в Швейцарии? Да если бы даже такое обращение и было предпринято тогда (то есть сразу после доноса), оно вряд ли имело бы шансы на успех.

Теперь ситуация была иной.

Очевидно, мысль обратиться к Макову через Киреева возникла у Достоевского в февральские дни 1880 года. Приведём в этой связи следующий документ.

10 марта

Многоуважаемый Фёдор Михайлович,

Я виделся сегодня утром с Л. С. Маковым, который повторил мне то, что я Вам уже передавал. Снятие с Вас полицейского надзора не встретит никакого препятствия, но так как никто кроме Вас не имеет права делать какие-либо заявления от Вашего имени, то для достижения желаемого результата необходимо, чтобы Вы потрудились написать Министру докладную записку вроде той, которую я Вам передал (NB, не забудьте наклеить марку в 60 коп.). Для большей скорости потрудитесь [доставить] записку Вашу ко мне.

Искренне Ваш, А. Киреев

Стремянная, № 5[346]

Из письма Киреева следует, что он уже зондировал почву и теперь сообщает результаты. Надо думать, первоначально Достоевский полагал, что неофициального, но вполне авторитетного ходатайства Киреева будет достаточно, чтобы вопрос решился положительно. Однако министр указал на необходимость надлежащей формальной процедуры.

Неизвестно, ориентировался ли Достоевский на какой-то упоминаемый Киреевым (очевидно, аналогичный) документ: до нас дошёл только его собственный черновик.

Докладная записка отставного подпоручика Фёдора Михайловича Достоевского.

Всемилостивейшим производством меня в прапорщики в 1856 году из [рядовых] унтер-офицеров 7-го Сибирского линейного батальона, в который вступил я [из] по отбытии четырёхлетних каторжных [гражданских] работ 2-го разряда в Омской крепости, мне были возвращены все мои гражданские права, утраченные мною за участие в деле о преступной пропаганде в 1849 году в Петербурге. На паспорте моём, выданном мне при отставке [из] 30 июня 1859 года в городе Семипалатинске, не значится, чтобы я был под присмотром полиции, тем не менее присмотр сей продолжается, как то мне напр. было сообщено [бывшим С.-Петербургским генерал-губернатором князем Суворовым) в 3-м Отделении Собственной его величества канцелярии, в которую я, отправляясь за границу, всегда должен был обращаться с особою просьбой, и наконец ещё в 1875 году, когда я, проживая зиму 1874–1875 годов в г. Старой Руссе, узнал от самого старорусского исправника, что состою у него под надзором. Со времени моего помилования и возвращения мне гражданских прав протекло 25 лет. На сотнях страниц высказ[ыв]ал я и высказываю свои убеждения и политические и религиозные. Убеждения эти я надеюсь таковы, что не могут подать повода [в том] к тому, чтобы заподозрить мою политическую нравственность, поэтому я и позволяю себе просить, дабы полицейский надзор за мною был прекращён[347].

Прежде всего поражает тон. Автор записки твёрд, сдержан, исполнен чувства собственного достоинства. В конце – он даже несколько высокомерен и насмешлив. Здесь нет сильных выражений, нет ничего от кипевшего в его письмах негодования («подозревают чёрт знает в чём», «чёрт знает что такое» и т. п.). Но зато отсутствует и другое: не выставляется ни одного заискивающего аргумента (как то: чистота намерений, патриотизм, любовь к государю и проч. – то есть те добродетели, на которые указывалось в частном письме – Майкову). Он как бы намеренно предпочитает «оставаться при факте»: строго придерживаться формально-юридического взгляда на вещи. Но за этим лаконическим, спокойным, деловым слогом – ощущение правоты. Он не укоряет власть и не ищет её расположения: он говорит с нею на равных.

При этом автор обнаруживает незнание некоторых полицейских тонкостей. Адресаты его записки могли усмехнуться довольно наивному заявлению просителя, что в его паспорте не значится, чтобы он был «под присмотром полиции». «Не значится» именно потому, что «присмотр» был секретным.

Черновик выдаёт и некоторые колебания автора. Так, пишется, а затем вычёркивается имя бывшего петербургского генерал-губернатора князя Суворова. В 1863 году князь Италийский («гуманный внук воинственного деда», по язвительному слову Тютчева) немало способствовал получению Достоевским заграничного паспорта, и благодарный проситель опасается бросить на его имя невольную тень.

…Административный механизм сработал на сей раз довольно быстро. Маков отнёсся в III Отделение: он излагал поступившую к нему записку и просил почтить его, Макова, «уведомлением о вашем по настоящему ходатайству г. Достоевского заключении». Прежде чем направить таковое в Министерство внутренних дел, чиновники III Отделения вновь подняли свои архивы и составили о ходатае обстоятельную справку. И хотя нынешний шеф жандармов (а им к этому времени уже успел стать – по совместительству – Лорис-Меликов) – был лицом, очевидно, более эрудированным, нежели покойный Мезенцов, чиновник, составлявший справку, не преминул на всякий случай заметить: «Фёдор Достоевский известный наш литератор». Одна эта – почти отеческая – интонация уже говорила в пользу просителя.

31 марта 1880 года III Отделение с лёгким сердцем ответило министру внутренних дел, что «со времени освобождения Достоевского в 1875 году от надзора в III Отделении не производилось никакой переписки о подчинении его вновь гласному или секретному надзору полиции»[348].

Неясно, получил ли наконец Достоевский официальное уведомление о снятии с него полицейского надзора (такой бумаги в его архиве не обнаружено) или же ему сообщили об этом устно[349], но во всяком случае последние десять месяцев своей жизни он мог чувствовать себя вполне свободным.

И всё же во всей этой истории был один тонкий, почти неуловимый, но, очевидно, не совсем безразличный для него нюанс.

Цена свободы

Докладная записка Макову была подана почти сразу же вслед за адресом на высочайшее имя. Конечно, здесь не было никакой видимой связи, и ему не хотелось бы думать, что кто-нибудь может усмотреть таковую. И всё же… Сам факт его авторства (в случае с адресом) должен был иметь в глазах министра внутренних дел определённый политический смысл. Выступление известного русского писателя в этом специфическом жанре как бы свидетельствовало о его политической благонадёжности. Макова мало трогали авторские идеи, сокрытые в тексте адреса (да и он, как мы видели, не очень-то умел в них вникать); он тоже предпочитал «оставаться при факте».

Факт же говорил сам за себя.

Независимо от желания Достоевского (и даже вопреки ему) адрес Славянского благотворительного общества мог выглядеть как плата. Здесь тоже был момент игры: баш на баш. Конечно, подай он докладную записку до адреса, дело, надо полагать, кончилось бы тем же: ведь надзор как-никак был уже снят. Но он-то этого не знал. Со стороны могло показаться, что он воспользовался случаем.

Чтобы избавиться от одного унижения, нужно было пойти на риск испытать другое. Ему могли отказать – и в этой ситуации адрес явился бы сильным козырем. Один этот текст в глазах правительства мог перевесить те «сотни страниц», на которые не без скрытой гордости указывал он в своей докладной записке.

Тем знаменательнее, что даже в таком – чрезвычайном – случае он не поступился ничем: адресуясь прямо к государю, он высказал только то, во что искренне верил. Чем и навлёк невольно на Славянское благотворительное общество полускрытый монарший упрёк.

Интересно: обратился бы он к министру, если бы до него дошли подлинные слова Александра II?

Тут уместна одна аналогия.

В 1854 году, в Семипалатинске, он вздумал сочинить тёплые патриотические стихи на актуальную тему: только что был оглашён манифест – начиналась война с коалицией. Неуклюжая попытка вторгнуться в пределы чужеродного жанра обнаруживала искренние, хотя и не очень искусно выраженные поэтические чувствования. Однако дальнейшие упражнения в версификации (приуроченные ко дню рождения вдовствующей императрицы и к торжествам по случаю коронации и заключения мира) дышали натужным пафосом и лирическим хладом. («Читал твои стихи и нашёл их очень плохими. Стихи не твоя специальность»[350], – лаконически заметит ему старший брат, не подозревавший о будущих гениальных откровениях капитана Лебядкина.)

Однако худо-бедно, а стихи выполнили свою служебную функцию: пошли по инстанциям, были доложены начальству и вызвали его одобрение. Рядовой 7-го Сибирского линейного батальона теперь с бо́льшим основанием мог рассчитывать на перемену судьбы.

Судьба действительно переменилась (он был произведён в унтер-офицеры, а затем получил первый офицерский чин), но «сверхзадача» так и не была решена. Главная цель, ради которой он готов был предпринять и не такие поэтические подвиги, эта цель оставалась столь же недосягаемой, как и раньше. Новый государь, согласившись на производство его в прапорщики, приказал «учредить за ним секретное наблюдение впредь до совершенного удостоверения в его благонадёжности и затем уже ходатайствовать о дозволении ему печатать свои литературные труды»[351].

Это было в 1856 году. Именно с этого момента началась негласная государственная опека, продолжавшаяся почти двадцать лет (он полагал, что двадцать пять). Казалось бы, по точному смыслу высочайшего предписания «секретное наблюдение» должно было прекратиться с того момента, когда ему дозволят печататься; на деле «совершенное удостоверение» в его благонадежности отодвинулось почти на два десятилетия.

Да и наступило ли оно вообще?

Если Александр II знал (а точно ли он не знал?), кто является автором поднесённого ему текста, тогда его недоумение кажется не столь уж странным. Упрёк Славянскому благотворительному обществу (даже смягченный высочайшей усмешкой) выглядел несправедливо. Чего нельзя сказать о намёке в адрес бывшего политического преступника: повод с его стороны для «солидарности с нигилистами» мог бы отыскаться всегда.

Его давние стихи преследовали чисто утилитарную цель: доказать. Доказать действенность наказания, искренность раскаяния, лояльность. У адреса 1880 года задача была совершенно иная: указать. Указать власти на возможность такого мироустройства, при котором самодержавие и свобода станут надёжнейшими гарантами друг друга.

Но указание на второе из этих понятий свидетельствовало о тайном сомнении в первом.

Разумеется, адрес, как и стихи, тоже не был его специальностью. Но он, сочинитель, не превратился в слепое орудие жанра: сам жанр был побеждён и вынужден был служить его целям.

314

Переписка. С. 185.

315

Литературное наследство. Т. 86. С. 528.

316

Секретные инструкции о Достоевском (Материалы Одесского архивного фонда). Публикация Ю. Г. Оксмана // Творчество Достоевского. Одесса, 1921. С. 36–38.

317

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 309.

318

Анна Григорьевна тоже упоминает об анонимном письме, но замечательно, что она говорит о нём не как воспоминатель (то есть не указывает на известный лично ей факт получения письма), а скорее как биограф-исследователь: отсылает читателя всё к тому же письму Достоевского к Майкову, называя в сноске место его первой публикации[1491].

319

Колокол. 1862. 15 августа. С. 1172.

320

См.: Литературное наследство. Т. 86. С. 232.

321

Там же. С. 240, 276.

322

Анна Григорьевна отзывается об Огарёве очень тепло (именуя его «добрым и хорошим человеком»): «…мы оба были всегда рады его посещениям». Может быть, помимо прочего, Достоевского сближало с Огарёвым наличие у обоих падучей болезни. В результате одного из эпилептических приступов Огарёв упал в канаву и сломал ногу. 10 марта 1868 года Герцен извещает сына о больном: «…главное его слишком тормошат: Бакунин, Утин, Достоевский, Мерчинский, Чернецкий, Данич, мы и все его женевские собутыльники…»[1492] Названы русские и польские эмигранты: Достоевский оказался здесь в интересной компании.

323

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 309.

324

Литературное наследство. Т. 83. С. 381.

325

Дневник писателя. 1877. Июль-август. Глава 1.

326

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 29. Часть I. С. 551 (Примечания).

327

А. Н. Майков. Письма к Ф. М. Достоевскому (Публикация Н. Т. Ашимбаевой) // Памятники культуры. Новые открытия. 1982. Ленинград, 1984. С. 73.

328

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 131.

329

Ср. слова Герцена во французском издании «Колокола» (La Cloche. 1864. 15 июня): «Журнал «Время», умеренный, но честный и исполненный великодушных симпатий, редактируемый выдающимся писателем Достоевским, мучеником, только что возвратившимся с каторжных работ…» Правда, в 1865–1868 гг. заметно ужесточается отношение Достоевского вообще ко всему западническому лагерю. Особенно – после ссоры с Тургеневым в Баден-Бадене летом 1867 г. Именно тогда в крайнем раздражении написано Н. Н. Страхову: «Все эти Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские… самолюбивы, бесстыдно раздражительны, легкомысленны, ругают и Россию» (Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 210). Справедливо предположение, что автор «Былого и дум» помимо прочего мог вызывать антипатию Достоевского своей бытовой устроенностью, материальным благополучием – особенно выразительным в сравнении с всегда нуждающимся Огарёвым. (См.: Достоевский. Материалы и исследования. Т. 1. Ленинград, 1974. С. 232–234).

330

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 132.

Отголоски этого недовольства слышатся и в письме Анне Григорьевне от 18 ноября 1867 г.: «…попрошу у Огарёва 300 франков… Во-первых, он не Герцен…» (Переписка. С. 28).

331

Литературное наследство. Т. 39–40. С. 469.

332

Можно предположить, что в Женеве имела место не одна «случайная» встреча с Герценом, а несколько – скорее всего в доме у больного Огарёва. Заметим, что приведённые выше взаимные упоминания (о встрече с Герценом и о посещениях Достоевским Огарёва) относятся к одному и тому же времени – марту 1868 года.

333

Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Сборник 2. Петроград, 1925. С. 350; Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 309.

334

Пушкин А. С. ПСС. в 10-ти т. Т. 10. Москва – Ленинград, 1949. С. 485.

335

Там же. С. 486–487.

336

Там же. С. 489.

337

Достоевская А. Г. Указ. соч. С. 198–199.

338

Там же. С. 277. Та самая «объёмистая тетрадь в обложке синего цвета», о которой говорит Анна Григорьевна, до сих пор не найдена. В ней могут содержаться интересные сведения о Достоевском и не дошедшие до нас образцы его корреспонденции.

339

Переписка. С. 195.

340

Литературное наследство. Т. 86. С. 600.

341

Переписка. С. 302, 309.

342

Пушкин А. С. ПСС. Т. 10. С. 496–497.

343

Там же. С. 484.

344

Достоевская А. Г. С. 277.

345

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 28. Кн. II. С. 310.

346

НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. II. Карт. 5. Ед. хр. 69. Ср.: Гроссман Л. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Биография в датах и документах. Москва – Ленинград, 1935. С. 278 (далее: Жизнь и труды…). Л. Гроссман ошибочно датирует это письмо 1879 г. Передатировку см.: Литературное наследство. Т. 86. С. 602.

347

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 246–247.

348

Литературное наследство. Т. 86. С. 602, 603.

349

В документах Министерства внутренних дел значится, что «ему было объявлено» об этом «на поданную им в 1880 году докладную записку». «Объявлено», – очевидно, всё-таки устно (лично или через Киреева), ибо письменный документ такой важности был бы непременно сохранён Анной Григорьевной.

350

Письма. Т. 1. С. 529.

351

Литературное наследство. Т. 22–24. Москва, 1935. С. 722.