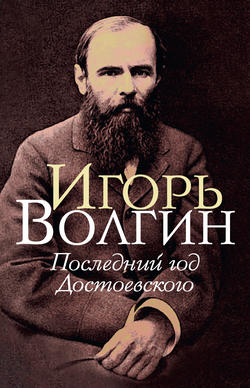

Читать книгу Последний год Достоевского - Игорь Волгин - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

Глава VI. Две недели в феврале

ОглавлениеПисьмо с Бестужевских курсов

В конце зимы 1880 года стало мниться, что вскоре должно воспоследовать нечто чрезвычайное.

19 февраля царствованию Александра II исполнялось двадцать пять лет. По этому случаю ждали высочайшего манифеста. Поговаривали, что в связи с юбилеем будут дарованы некоторые права, льготы, привилегии, а может быть (чем чёрт не шутит), даже какое-то подобие представительных учреждений.

Слухи эти с каждым днём делались всё настоятельнее.

Великий князь Константин Николаевич поведал государственному секретарю Е. А. Перетцу о своём разговоре с императором: «Государь сообщил мне теперь, что желал бы к предстоящему дню 25-летия царствования оказать России знак доверия, сделав новый и притом важный шаг к довершению предпринятых преобразований. Он желал бы дать обществу больше, чем ныне, участия в обсуждении важнейших дел»[275].

Царь колебался: в нынешних обстоятельствах благодеяние могло выглядеть уступкой. Призрак Великой французской революции, начавшей Генеральными штатами и кончившей гильотиной, всё ещё витал над русским царствующим домом.

В правящих сферах также не наблюдалось надлежащего единства. «Что делать?» – вопрос, традиционно задававшийся теми, кто хотел всё изменить, теперь проник на самый верх: туда, где хотели всё сохранить[276].

Общество питалось толками, сплетнями, пересудами.

С Лазурного Берега в Россию вернулась умирать безнадёжно больная императрица Мария Александровна (она протянет до конца мая, когда её смерть на целых две недели отодвинет Пушкинский праздник). Газеты из номера в номер печатали подписанные лейб-медиком Боткиным бюллетени: «…Её Величество, хотя и кашляла несколько больше, но провела ночь довольно удовлетворительно… Её Величество спала довольно порядочно, несмотря на кашель; кушала не без аппетита, жаловалась на сердцебиение; пот ночью был умеренный»[277].

Сообщалось о решениях Государственного совета по тюремному преобразованию.

Минувший год был неурожайным: стране грозил голод. Недород сильно ударил по и без того расстроенным финансам. Военный министр Д. А. Милютин скрепя сердце вынужден был урезать бюджет своего министерства.

…Зима 1880 года была на переломе.

15 января Достоевский садится наконец отвечать на накопившиеся письма.

«Прежде всего простите, что замедлил с ответом: две недели сряду сидел день и ночь за работой, которую только вчера изготовил и отправил в журнал, где теперь печатаюсь. Да и теперь от усиленной работы голова кружится»[278].

Он полагает нужным извиниться за задержку, хотя то письмо, на которое ныне он отвечает, было получено им каких-нибудь два-три дня назад. Он пишет человеку, с которым он незнаком. Причём отвечает ему прежде всех других своих корреспондентов.

Письмо, вызвавшее столь стремительный и, как увидим, заинтересованный ответ, до сих пор не опубликовано. Оно подписано инициалами – А. К…ва. Указан обратный адрес: «Высшие женские курсы, Сергиевская улица, д. № 7, Надежде Николаевне Барт с передачей Александре Николаевне»[279].

Попытаемся раскрыть аноним.

В изданной в 1903 году «Памятной книжке окончивших курс на С.-Петербургских Высших женских курсах» под № 253 мы обнаружили: Курносова Александра Николаевна. Имя и отчество совпадают. Фамилия также соответствует (К… ва): других подходящих кандидатур в списке нет.

Здесь же под номером 223 значится: Надежда Николаевна Барт[280]. Обе девушки – слушательницы историко-филологического отделения. Обе – закончили Бестужевские курсы в 1883 году, то есть принадлежат ко второму выпуску.

Но обратимся к тексту письма.

«Фёдор Михайлович! Простите! Я, совершенно незнакомая и неизвестная Вам, обращаюсь к Вам с просьбой, с сильной просьбой – ответить мне хотя бы в нескольких словах <…> Боже мой, мне так совестно, так неловко было писать, что я, несмотря на сильное желание уяснить себе многое, всё же стеснялась и долго не решалась обратиться к Вам с просьбой: мне всё казалось, что Вы, прочитавши моё письмо, махнёте на него рукой и оставите без внимания, а это ведь мне было бы очень обидно, или же (чего я ужасно страшилась) подумаете то же, что некоторые мои знакомые не постеснялись сказать мне в глаза, что я хочу обратить на себя Ваше внимание с той целью, какая преследуется многими, – “выступить литературным героем”. Но как они меня не понимают – я ничего такого не хочу; я хочу слышать от Вас слово, от Вас же именно потому, что я, Фёдор Михайлович, Вас крепко уважаю; я верю Вам так, как ни в одного человека в мире; ни один человек не служит для меня таким нравственным светилом, как Вы».

Писем подобного рода к нему в последние годы приходило не так уж мало. Почему же именно на это письмо он отозвался без промедления, вполне извинительного в теперешних его обстоятельствах? Не угадал ли он нежное и в высшей степени уязвимое самолюбие, душевную дисгармонию, мучительную внутреннюю борьбу?

«Ваше письмо горячо и задушевно», – отвечает он.

Добавим: оно ещё и бесхитростно. Корреспондентка Достоевского поверяет ему не любовную драму, не семейные или житейские неурядицы, а тайное тайных своего духовного мира: утрату веры. Она не видит идеала, ради которого «можно было бы и пострадать даже, если нужно <…>». Она пишет: «<…> Люди с вечно мрачной душой, живущие сами не сознавая “зачем” и “что”, эти люди отняли, разбили у меня веру в Христа – как Бога <…>». Правда, взамен ей предложили нечто иное – «недосягаемый идеал человека», но в эту высокую отвлечённость у неё – при всём желании – поверить нет сил. «Невыносимое состояние, а с жизнью расстаться всё же не хочешь, и вот начинаешь хвататься за всё, из чего можешь хоть что-нибудь добыть <…>».

Коллизия, обозначенная слушательницей Бестужевских курсов, «слишком» знакома адресату: она является одной из центральных в его романах. Письмо задело за живое.

«А тут, – продолжает Александра Николаевна, – раздаётся голос такой же ужасающий, какой слышен в “Великом Инквизиторе”.

<…> Начну я говорить что-либо “о Христе, о правде”, а они мне «хороший обед, сытый желудок, удовлетворение всех потребностей <…> вот суть где».

Что же хочет автор письма от автора «Братьев Карамазовых»?

А. Н. Курносова признаётся, что отправить своё послание было для неё делом чрезвычайно мучительным: она не решалась целый год. Но… «Я знаю, что Вы лучше, чем кто-либо другой, можете разъяснить все вопросы, касающиеся душевной жизни человека <…>». Это знание зиждется на собственном опыте: «<…> Нет других книг, могущих иметь на меня такое благотворное влияние, как Ваши: “Идиот”, “Братья Карамазовы”, “Преступление и наказание” <…>».

Среди прочих названа книга ещё не дописанная, от которой Достоевский должен на миг оторваться, чтобы ответить на это письмо.

Его ответа ждут с надеждой и упованием. «Ещё раз прошу Вас, Фёдор Михайлович, не откажите мне в том, в чём я сильно теперь нуждаюсь: если Вы не имеете времени свободного на то, чтобы написать мне хотя немного, то потрудитесь написать тогда: “Я не могу” или “не хочу”, словом, что-нибудь. Последнее всё же лучше будет, чем абсолютное молчание»[281].

Сказались молодость, нетерпение, гордость. Да, наверное, потому он отвечал быстро…

Вообще он не жаловал переписки, особенно – касающейся так называемых «последних» вопросов. Он полагал, что эпистолярный жанр менее всего пригоден для их разрешения. Он предпочитал разговоры (недаром в его романах такую роль играют диалоги). «На письмо же Ваше, – отзывается он, – что я могу ответить? На эти вопросы нельзя отвечать письменно. Это невозможно». Он понимает, что его корреспондентке плохо, но не спешит со словами утешения: «Вы действительно страдаете и не можете не страдать». Он призывает всё же не падать духом: «Не Вы одни теряли веру во Христа».

Здесь, кажется, звучит что-то личное. Тем более что дальше сказано: «Я знаю множество отрицателей, перешедших всем существом своим под конец ко Христу»[282].

Он знает таких отрицателей. И вскоре он заметит в своей последней записной книжке: «Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя и научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, чёрт. Вот, может быть, вы не читали Карамазовых – это дело другое, и тогда прошу извинения»[283].

Запись полемична: она направлена против, как сказано им несколько выше, «мерзавцев», дразнивших его за «Карамазовых» «необразованною и ретроградною верою в Бога». «Этим олухам, – продолжает Достоевский, – и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе… такой силы отрицание, которое перешёл я. Им ли меня учить!»[284]

Он отвечает своей корреспондентке, как бы предвосхищая свою будущую запись: не как «мальчик» (в другом месте сказано: «дурак», «фанатик»), верующий во Христа, а как тот, чья вера, может быть, сама прошла через «горнило сомнений».

«Горнило» – это преодолённая (но неотброшенная) точка зрения.

…Зима 1880 года тянулась медленно. В Зимнем дворце под председательством самого царя и в Мраморном – у великого князя Константина Николаевича – по вечерам собирались высшие сановники империи (председатель Комитета министров, шеф жандармов, военный министр и т. д.). Круг приглашённых был чрезвычайно узок, и совещания держались в глубокой тайне.

Келейно обсуждались старые и весьма скромные проекты реформы Государственного совета. Но даже эта робкая попытка преобразований оказалась обречённой на неуспех.

29 января Александр II кратко помечает в памятной книжке: «Совещ<ание> с Костей (великим князем Константином Николаевичем. – И.В.) и друг<ими>, реш<или>, ничего не дел<ать>»[285].

Взрыв грянул 5 февраля.

Динамит к юбилею

Он был так силён, что грохот вырвался на Дворцовую площадь, метнулся сквозь арку Главного штаба, прокатился по Невскому, ударил на другом берегу в стены Петропавловской крепости и – глухо отозвался во всех европейских столицах.

Это был динамит.

Если бы Степан Халтурин, покидая подвал Зимнего дворца, после того как поджёг запал, не забыл притворить за собой дверь, вся сила взрывной волны пошла бы вверх – и, возможно, достигла бы цели. Но жертв и без того было достаточно: десять убитых и около пятидесяти искалеченных солдат лейб-гвардии Финляндского полка, находившихся в караульном помещении, – между подвалом и царской столовой.

«Мы не знаем, – говорил в своей проповеди в Исаакиевском соборе Митрополит Исидор, – по какой причине Государь замедлил прийти в столовую в обычное для него время. Но, какая бы ни была случайность, вера ясно внушает нам, что Царь Царствующих Ангелам своим заповедал сохранить возлюбленного помазанника своего и Ангелы задержали его»[286].

Обед должен был начаться в шесть; гость – принц Гессенский, которого встречали на вокзале сыновья императора, – задерживался. Александру II в шестой раз повезло: взрыв грянул, когда хозяева и гости переступали порог царской столовой.

На следующий день принц Александр Гессенский писал в Германию – супруге: «Пол поднялся словно под влиянием землетрясения, газ в галерее погас, наступила совершенная темнота, и в воздухе распространился невыносимый запах пороха или динамита»[287].

Говорили, что в обеденной зале – прямо на накрытый стол – рухнула люстра. Последнее, впрочем, маловероятно.

Возлюбленная государя княжна Долгорукая с криком выбежала из своих потайных покоев; законная супруга – государыня – столь крепко спала, что ничего не слышала.

«Динамит в Зимнем дворце!.. – ужасались газеты. – Покушение на жизнь Русского Царя в самом его жилище!.. Это скорее похоже на страшный сон… Где же предел и когда же конец этому изуверству?»[288]

В Русской православной церкви в Париже Иван Сергеевич Тургенев отстоял благодарственный молебен.

Взрыв ошеломил всех: дерзость, а главное, могущество исполнителей внушали невольный трепет. Русские послы за границей без тени юмора сообщали в Петербург слухи о намерении революционной эмиграции снарядить динамитом в винных бутылках пятьсот воздушных шаров для атаки Северной столицы[289].

«Рассматривая обломки, которые произошли от взрыва, – замечает современник, – можно было сказать, что это обломки монархизма в России»[290].

Суждение несколько преждевременное, однако и в самом деле политические последствия катастрофы грозили оказаться куда более значительными, чем видимые разрушения.

«Мы, – записывает 6 февраля в своём дневнике великий князь Константин Константинович (тот самый, который приглашал Достоевского на чашку чая), – переживаем время террора с той лишь разницей, что парижане в революции видели своих врагов в глаза, а мы их не только не видим и не знаем, но даже не имеем ни малейшего понятия о его численности…»[291]

Такой паники столица ещё не знала.

Самые большие ужасы ожидались к 19 февраля. Толковали о подмётных письмах, авторы которых якобы грозили поджечь Петербург «и устроить такую иллюминацию, какой не было во времена Нерона».

Был переполох в Государственном банке: кому-то почудились глухие подземные удары. Принялись копать – и дошли до грунтовых вод. Полиция строго смотрела, чтобы баки в домах стояли полными: ждали взрывов на газовом и патронном заводах. По словам современника, услышав какой-нибудь грохот на улице, люди «становились белее полотна»[292] (не так ли почти два десятилетия назад – в день обнародования Манифеста об освобождении крестьян – снег, свалившийся с крыши Зимнего, вызвал панику во дворце: гул был принят за пушечный выстрел; подумалось: «началось!»).

К 19 февраля многие состоятельные петербуржцы изъявили желание покинуть родной город, дабы, как выразилось «Новое время», «пережить этот день в прекрасном далёке». 16 февраля писатель Николай Лесков опубликовал письмо со знаменательным названием «О трусости»: автор «Некуда» призывал не бояться[293].

Ходили слухи, что Невский, Морская, Фурштадтская минированы. «Эта памятная неделя, – пишет мемуарист, – была очень интересна в том, что она взбудоражила всю петербургскую буржуазию. Все боялись или за жизнь, или за имущество»[294].

Как ведёт себя в эти дни Достоевский?

Совершенно как всегда. Нервный, болезненный, до крайности впечатлительный автор «Бесов» при всём при том вовсе не из пугливых. Обуреваемый мрачными эсхатологическими предчувствиями, внутренне готовый к мировым катаклизмам, он в момент, казалось бы, реальной опасности сохраняет полнейшее присутствие духа.

На 17 февраля приходились его именины. Его племянник (сын брата Андрея Михайловича) Саша Достоевский, студент-медик, сообщает родителям в Ярославль, что в этот день он посетил дядю, чтобы его поздравить. «При мне он получил письмо от вас и, видимо, был очень доволен этим… Часу в седьмом я пошёл к ним опять (племянник зван на семейный обед. – И.В.). Кроме меня, обедал ещё Николай Николаевич Страхов…»[295]

Именины отмечаются скромно, в домашнем кругу; никаких признаков паники незаметно.

19 февраля – в тот самый день, когда, по словам газет, «ожидается что-то невероятное – взрывы, пожары, беспорядки»[296], – он откликается на чьё-то любезное приглашение (по-видимому, графини А. Е. Комаровской): «Изо всех сил постараюсь быть…»[297].

Один из его героев говорит, что человека лучше всего можно определить как существо, которое ко всему привыкает…

Правда, сам день 19 февраля прошёл сравнительно спокойно. Пожаров и взрывов не последовало; была зажжена лишь иллюминация – свечи, транспаранты, царские вензеля. По улицам двигались густые толпы гуляющих. «Только дворники, – замечает очевидец, – безотлучно стоявшие на своих местах, указывали на то, что не всё в порядке, что нечто висит в воздухе и ожидается». Государь проехал по Большой Морской в закрытой карете, плотно окружённый казачьим конвоем. Раздалось протяжное «ура». «Он бы проехал в коляске, да не по нынешнему времени, – сказала какая-то женщина из простонародья»[298].

Остаётся ли Достоевский в эти дни сторонним наблюдателем или же пытается вмешаться и по мере сил непосредственно воздействовать на совершающиеся события?

Не имея, как в прежние годы, собственного печатного органа, он, старый опытный публицист, всё-таки изыскивает способ заявить о своём понимании происходящего и намекнуть на свою программу.

Адрес на высочайшее имя: возможности жанра

Он выступает в непривычном для него литературном жанре. По просьбе Славянского благотворительного общества (товарищем председателя которого он избран совсем недавно, 3 февраля) он пишет проект юбилейного адреса государю. 14 февраля он зачитывает его в общем собрании членов-благотворителей[299].

Этот документ никогда не комментировался и не привлекал внимания исследователей.

У нас есть возможность сравнить печатный вариант с его неизвестной (первоначальной) редакцией.

Жанр верноподданнических адресов имеет свои каноны. И Достоевский старался не нарушать таковые. Однако следует признать, что ему это не вполне удалось. Ибо в достаточно строгую «отработанную» форму адреса на высочайшее имя автор умудрился втиснуть смысл, намного превосходящий уровень допустимого. Такое превышение заметно отличает этот документ от сочинений подобного рода.

Разумеется, в адресе весьма нелестно аттестуются «нетерпеливые разрушители… твёрдо верящие тому, что какая бы гибель, какой бы хаос ни произошли от их кровавых злодейств, но всё-таки происшедшее будет лучше, чем то, что они теперь разрушают».

Зло громко названо, но словарь для обличения зла выбран несколько необычный. «Эти юные русские силы, увы, столь искренно заблудившиеся (подчеркнуто нами. – И.В.)» – подобные эпитеты плохо сочетаются с подлежащим безоговорочному осуждению предметом.

Ещё одна странность: в тексте адреса наличествуют, казалось бы, незаметные, но на самом деле весьма существенные различения. «Злодейство» изображается автором не по обычному охранительному шаблону – как некая мрачная, сомкнутая и нерасчленённая сила, а, так сказать, многоступенчато. Вначале «явились люди не верующие ни в народ русский, ни в правду его»; затем пришли упомянутые «нетерпеливые разрушители»; эти последние, в свою очередь, «подпали наконец под власть силы тёмной, подземной, под власть врагов имени русского, а затем и всего христианства». Таким образом, намечены три звена, вовсе не одинаковые и не равные друг другу. И если два последних расшифровываются довольно просто (это радикально настроенная молодёжь и воздействующие на неё «нелегалы», профессиональные цареубийцы), то первая, смутно обозначенная ступень этой триады заслуживает особого внимания.

Ибо здесь подразумеваются именно те, кто, по мнению Достоевского, являются духовными предтечами современного нигилизма – нигилисты нравственные: прекраснодушные (и равнодушные) люди сороковых годов.

Приведём эту мысль так, как она была выражена в первоначальной редакции (не вошедшие в печатный текст слова поставлены в квадратные скобки): «Рядом с истинными и горячими сердцем слугами Отечеству явились люди [равнодушные сердцем, ленивые], не верующие ни в народ русский, ни в правду его, ни даже в Бога его, [а вслед за сими пришли не верующие даже и в человечество и живущие только чтоб как-нибудь дожить свои годы спокойнее»[300] ][301]. От них-то и произошли «нетерпеливые разрушители».

Вина если и не снимается с революционеров-семидесятников, то в значительной мере перекладывается на всё образованное общество в целом, не исключая «верхов».

Разумеется, такая «обоюдоострая» трактовка не могла вызвать у руководителей русской правительственной политики должного идеологического удовлетворения. Не потому ли первоначальный текст адреса подвергается последующей правке?

На сохранившемся беловом списке Анна Григорьевна оставила чёткую пояснительную запись: «Адрес Славянского Благотворительного Общества, поднесённый им Е<го> И<мператорскому> В<еличеству> Государю Императору Александру II 19 февраля 1880 года, в день двадцатипятилетия Его царствования, был составлен по желанию Совета Славянского Общества Ф. М. Достоевским, товарищем Председателя Общества. Адрес этот был представлен А. А. Киреевым на просмотр тогдашнему Министру Внутренних Дел Макову. Министр, просмотрев адрес, просил сделать некоторые изменения, указав отдельные места, найденные им неудобными. Настоящий адрес, списанный с подлинника, есть первоначальный»[302].

Подлинник ныне находится в той же архивной папке. Отдельные места отчёркнуты на полях карандашом; рядом кратко помечено: «снять». Во исполнение министерской воли рукой Достоевского внесены соответствующие исправления.

Одобрения Макова не вызвало и место о славянском единении («о единении только общими фразами» – указал на полях министр); по его требованию были сняты также слова о человечестве, которое предчувствует уже «своё великое будущее разрушение»[303].

Итак, в качестве редактора сочинённого Достоевским текста выступает один из высших сановников Империи – Лев Саввич Маков[304]. Его замечания идут по трём направлениям.

Во-первых, он сглаживает слишком дробную классификацию различных степеней нигилизма и ослабляет указания на его духовные истоки (все эти литературные тонкости раздражают власть, предпочитающую видеть перед собой злобного, примитивного и единообразного врага). Во-вторых, – в видах высшей политики – приглушаются панславистские мотивы. И, наконец, убирается эсхатологический момент, вовсе не уместный в юбилейном словоговорении.

Впрочем, в окончательной редакции осталось упоминание об «исходе всей тоски русской»: фраза выдаёт автора.

Однако автора выдаёт и многое другое.

В сугубо ритуальный текст Достоевский умудряется вложить практически полезный, можно даже сказать, утилитарный смысл. Отсюда повышенная идеологичность документа: он – своего рода «подсказка» верховной власти. Достоевский пытается «внедрить» в сознание монарха ту нехитрую формулу, о которой уже упоминалось выше: «царь – отец, народ – дети». А раз так, то «дети всегда придут к Отцу своему безбоязненно, чтобы выслушал от них с любовью о нуждах их и о желаниях…». Отсюда уже один шаг до «позовите серые зипуны» – того, что будет всенародно высказано через год, в последнем «Дневнике».

Автор адреса явно торопит события.

«Юбилейное» отодвигается на второй план, зато самым настоятельным образом подчёркивается один момент, выглядящий в произведениях подобного жанра двусмысленно и чужеродно: «Мы верим в свободу истинную и полную, живую, а не формальную и договорную, свободу детей в семье отца любящего и любви детей верящего, – свободу, без которой истинно русский человек не может себя и вообразить»[305].

Вспомним: «Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит».

То, что как руководство к действию обозначено в адресе Александру II, через несколько месяцев подвергается жёсткому сомнению – в записи «для себя». Ибо формула «отец – дети» – не столько признание существующей исторической данности, сколько указание на историческую возможность – желаемую, долженствующую осуществиться.

В послании, адресованном российскому самодержцу, Достоевский делает главный упор на своей этико-исторической программе. Русской монархии предлагался идеал, не совместимый ни с её собственной исторической сутью, ни с её действительными политическими намерениями.

Это прекрасно понял не кто иной, как высочайший адресат.

Верноподданный нигилист

Официальная версия гласила: «Адрес этот был доложен Государю Министром внутренних дел, и Государь повелел: “благодарить Славянское общество за выраженные им верноподданнические чувства”»[306].

Однако сохранилось ещё одно – неофициальное, но в высшей степени ценное свидетельство. Анна Григорьевна (женщина замечательно аккуратная) на дошедшей до нас рукописи адреса (как раз на первоначальной его редакции) сделала следующее примечание: «Этот адрес, исправленный, по указанию Министра Внутренних дел Л. С. Макова был представлен Государю Императору Александру II 19 февраля 1880 года. По словам министра, Государь по прочтении адреса “соизволил” выразиться, что “Он никогда не подозревал Славянское Благотворительное Общество в солидарности с нигилистами”»[307].

Поразительный факт: адрес, подвергнутый министерской редактуре, даже в таком виде вызвал августейшее недовольство (или, по крайней мере, августейшую иронию). Александр II оказался более проницательным читателем, нежели его министр[308].

И – политически более «зрелым», чем все Славянское благотворительное общество, где «проект адреса был единогласно одобрен и покрыт многочисленными подписями», чему, возможно, способствовало ораторское искусство Достоевского, который, как засвидетельствовал позже К. Н. Бестужев-Рюмин, «наэлектризовал все собрание, читая своё исповедание веры»[309].

До председателя Славянского благотворительного общества, по всей вероятности, ещё не дошёл императорский сарказм. Зато сарказм этот, надо полагать, хорошо запомнился министру внутренних дел, оказавшемуся, несмотря на все свои усилия, столь некомпетентным редактором и цензором. Маков не разобрался в истинной подоплёке слегка подправленного им документа и со спокойной совестью препроводил его дальше. За что и получил высочайший нагоняй[310].

Правда, упрекая Славянское благотворительное общество в «солидарности с нигилистами», государь скорее всего шутил. Однако в монаршей (как и во всякой) шутке была доля истины. Ибо то, что от лица Общества осмеливается предлагать Достоевский, по своему нравственному радикализму «рифмовалось» с радикализмом политическим.

Эту «рифму» остро чувствовали некоторые проницательные современники.

Парадоксы графа де Воллана

Уже упомянутый ранее граф де Воллан (публицист и дипломат, человек достаточно консервативных убеждений) пишет в своих «Очерках прошлого»: «Он фурьерист», – сказал про него Суворин. И совершенно правильно. Пускай внимательно прочтут его творения и убедятся, что он радикальнее Щедрина… Люди, которые начитаются Достоевского, начнут требовать коренного исправления социального строя и не удовольствуются буржуазным парламентаризмом. Они поставят вопрос ребром, чтобы не было бедности».

Итак, современник Достоевского и безусловный поклонник его таланта полагает, что автор «Бесов» радикальнее самого Салтыкова-Щедрина (не говоря уже об участниках тургеневского обеда!). Мнение достаточно парадоксальное: тем более что де Воллан толкует о «коренном исправлении социального строя», иначе – о полном пересоздании общественных отношений.

Де Воллан передаёт слова Достоевского о том, что «он когда-то был за петрашевцев, но давно излечился, и от души ненавидит всех революционеров». Допустим, что эти слова действительно были произнесены собеседником графа (они вполне могли быть им произнесены). Однако отношения Достоевского с русской революцией неизмеримо сложнее его собственных самооценок.

То, о чём предпочли бы умолчать многие единомышленники де Воллана, вдруг выговаривается им самим с поразительной откровенностью. «В случае революции, – пишет граф, – Достоевский будет играть большую роль».

Что же имеет в виду автор этого поистине ошеломляющего заявления (которое, как ни странно, оставалось практически неизвестным: нам не удалось встретить ни одного упоминания о нём в литературе)? Уж, наверно, не то заманчивое обстоятельство, что Достоевский лично пошёл бы на баррикады или же – в согласии со своей «ненавистью» к революционерам – против баррикад. Подразумевается совсем иное: центральная роль Достоевского в той предполагаемой нравственной ситуации, которую может создать русская революция.

Он – человек экстремы, человек последних вопросов – и, конечно, он будет «выброшен» социальной катастрофой на историческую авансцену. Волею судеб он (или его создания) должен очутиться в горниле раскалённых общественных страстей.

В первую очередь имеется в виду его исключительный духовный авторитет.

«Он овладел молодыми умами, – продолжает де Воллан, – он говорит сердцу человека, возвышает вас, его проповедь страданий как нельзя более подходит к общему настроению молодёжи. Щедрин – это наш Вольтер, а Достоевский – Руссо, и влияние его скажется через двадцать, тридцать лет».

Прогноз чрезвычайно знаменательный, равно как и сопоставление Достоевского с Руссо – в плане исторического кануна. Но позволительно спросить о другом.

Почему именно «проповедь страданий», то есть как раз то, в чём обычно принято упрекать Достоевского, так «подходит к общему настроению молодёжи»? Не потому ли, что она, эта проповедь, отвечает тайной, неодолимой и неизбывной потребности – «жертвовать собой за правду» – тому, что Достоевский определял, если вспомнить, как «национальную черту поколения»?

Страдание воспринимается его молодыми читателями не только как средство личной нравственной гигиены, но и как общественный долг.

Вспомним: «Его бы казнили».

«…Учение Достоевского, – заключает де Воллан, – так же революционно, как и учение Христа, несмотря на то, что в нём воздаётся Кесарю – кесарево».

В адресе Славянского благотворительного общества кесарю воздаётся кесарево (хотя при этом сам «кесарь» превращается в кого-то иного). Но, может быть, «заодно» и меч кесаря удостаивается авторского благословения?

Тут следует возвратиться к злополучной фразе об «уничтожении народа», к сюжету, который уже рассматривался выше.

Если верить де Воллану, Достоевский, приведя вышеуказанную фразу, добавил: «Они (то есть авторы этой фразы. – И.В.) похожи на гг. генералов, вроде Гурко, которому ничего не значит сказать: “я сошлю, повешу сотню студентов”. Да, они такие же, как г. Гурко»[311].

Это ещё одно сенсационное заявление.

Иосиф Владимирович Гурко – герой Русско-турецкой войны, в 1879 году был назначен генерал-губернатором Петербурга. На этом посту он всячески стремился поддержать свою боевую репутацию: например, подписал смертный приговор Дубровину. Начальствуя в столице, генерал не останавливался перед самыми крутыми административными мерами (правда, заменив покушавшемуся на Дрентельна Мирскому смертную казнь вечной каторгой, герой Шипки удостоился царской реплики, что в данном случае он «действовал под влиянием баб и литераторов»[312]).

Имя Гурко названо, как помним, рядом с редактором «Отечественных записок»: трудно вообразить более нелепое сочетание! Выходит, что Достоевский ставит на одну доску и тех, кого мы привычно именуем революционными демократами, и тех, кто по долгу службы им противостоит.

Угроза генерал-губернатора, кем-то Достоевскому переданная (уж не его ли высокопоставленными знакомыми?), угроза, подтверждаемая к тому же практическими действиями, вызывает у него такой же ужас и отвращение, как и фантастическое намерение «прогрессистов» «уничтожить народ».

Итак, правительство оказывается не менее виновным, чем те, против кого направлены его беспощадные удары. И русская революция, и русская реакция ставятся на одну доску: они проистекают, по мнению Достоевского, из одного общего источника. Главная причина того и другого – вековой разрыв с народом. Отсюда следовало, что взаимоистребительное противоборство ни к чему не приведёт: оно бессмысленно, ибо не устраняет корень зла.

Он не сочувствует прибегающему к драконовским мерам правительству в той же мере, в какой не сочувствует жестокому натиску террористов. Он не принимает их борьбу как историческую необходимость.

Он вынашивает собственное решение.

Да, в адресе Славянского благотворительного общества кесарь получил кесарево. Но получил сравнительно немного. Взамен же от него потребовали гораздо большего: его попытались обратить в чужую веру.

Но государство вновь не пожелало перевоплощаться в «церковь». За царской шуткой о «солидарности с нигилистами» проглядывало плохо скрываемое недовольство теми идеальными умствованиями, которые никоим образом не соответствовали видам государственной власти.

Ибо в феврале 1880 года Александру II было не до смеха.

Источники информации

Остаётся выяснить последнюю деталь: каким образом и когда высочайший отзыв (совершенно неофициальный) стал известен Анне Григорьевне Достоевской.

Исходя лишь из почерка, бумаги и чернил, невозможно установить, когда именно Анна Григорьевна дополнила текст адреса своим письменным комментарием. Но думается, что это было сделано через некоторый промежуток времени после самого события, во всяком случае – уже после смерти Достоевского.

Кто же был информатором Анны Григорьевны?

В своей записи она ссылается на слова министра. Однако никаких сведений о её личном знакомстве с Маковым у нас нет (да и вряд ли при этом он стал бы пускаться в такие откровенности). Поэтому естественно предположить, что мнение государя было сообщено министром внутренних дел кому-то из «своих», то есть лицу, близко стоящему к правительственным и придворным сферам.

Анна Григорьевна говорит, что проект адреса был представлен Макову через А. А. Киреева. Очевидно, через него же он был передан обратно – для доработки. Таким образом, именно Киреев служил в данном случае посредующим звеном между Славянским благотворительным обществом и правительственной властью[313].

Можно предположить, что именно Кирееву – как лицу заинтересованному – Маков доверительно сообщил императорское мнение о представленном адресе. Эти сведения не подлежали огласке – и генерал, человек светский, сдержал обещание, надо полагать, данное им министру. Но смерть Александра II, а вскоре и Макова освободила Киреева от данного слова, и он счёл возможным поведать о высочайшей «резолюции» либо самой Анне Григорьевне (которая аккуратно и без каких-либо рассуждений это зафиксировала), либо кому-то из общих знакомых – с последующей передачей той же Анне Григорьевне.

Но справедливо ли полностью исключить предположение, что самому автору адреса ничего не было известно об отзыве государя? Ведь в предсмертном сказанном о царе «что-то уж долго не верит» можно усмотреть следы какого-то личного чувства: обиды, что ли. Не был ли сделан Достоевскому какой-то намёк относительно того, о чём знал Маков и, весьма возможно, Киреев?

Впрочем, роль Киреева как посредника не ограничилась подачей адреса. Через некоторое время он стал участником ещё одного эпизода, который, как представляется, находится в некоторой связи с предыдущим.

275

Зайончковский П. А. Кризис самодержавия… С. 137–138.

276

А. А. Половцев записывает в дневнике, что самым модным выражением в кругах придворной бюрократии стало «Il у a quelque chose á faire» («Необходимо что-нибудь сделать»)[1490].

277

Неделя. 1880. 6 января.

278

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 139–140.

279

РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29927.

280

Памятная книжка окончивших курс на С.-Петербургских высших женских курсах 1882–1889. 1893–1903. Санкт-Петербург, 1903. С. 21, 19.

281

РО ИРЛИ. Ф. 100. № 29927. Л. 1–1 об., 2 об. Кажется, последним толчком, побудившим неизвестную корреспондентку отважиться на её шаг, было впечатление от личности Достоевского. «Когда я послушаю Вас на вечерах (последний раз он выступал две недели назад – 30 декабря 1879 года в пользу студентов С.-Петербургского университета с чтением «Легенды о великом инквизиторе». – И.В.), вот тогда-то мне и легче станет и на душе светлее, так светло, как было тогда, когда я была маленькая и когда у меня была добрая мать, теперь у меня никого нет…»

282

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 140.

283

Биография… С. 375 (вторая пагинация).

284

Там же. С. 368–369 (вторая пагинация).

285

Зайончковский П. А. Кризис самодержавия… С. 146. Таким образом, все проекты предполагаемых реформ были отвергнуты ещё до события 5 февраля, которое похоронило их окончательно. Ср. запись в дневнике А. А. Киреева: «Не хочется, а приходится сказать, что зверская попытка 5 февраля помешала разным пагубным конституционным поползновениям и имела хороший результат» (Там же. С. 148).

286

Новое время. 1880. 10 февраля.

287

Новое время. 1880. 14 февраля.

288

Неделя. 1880. 10 февраля. Ср. с передовой статьёй М. Н. Каткова: «Бог охраняет своего помазанника. Только Бог и охраняет его» (Московские ведомости. 1880. 6 февраля).

289

См.: Хейфец М. И. Указ. соч. С. 97–98.

290

Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139.

291

Зайончковский П. А. Кризис самодержавия… С. 148. Днём раньше великий князь записал: «Нервы так настроены, что поминутно рассчитываешь взлететь на воздух» (цит. по кн.: Троицкий Н. А. Безумство храбрых. Москва, 1979. С. 297. Примечания).

292

Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139–140. «Все находились как будто под впечатлением какого-то страшного кошмара и не могли думать о чём-либо другом» (там же).

293

Днём раньше газета Суворина писала: «Этот день был бы действительно радостным днём для русской земли, если б эту радость не старались смутить господа от революции и разбоя, с одной стороны, и если б в нашем обществе было побольше мужества или хотя бы поменьше трусости и малодушия» (Новое время. 1880. 15 февраля).

294

Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139–140.

295

Литературное наследство. Т. 86. С. 496.

296

Новое время. 1880. 15 февраля.

297

Достоевский Ф. М. ПСС. Т. 30. Кн. I. С. 143.

298

Голос минувшего. 1914. № 4. С. 140.

299

Биография… С. 47–49 (Приложения).

300

Из круга деятелей сороковых годов, с которыми общался Достоевский, эта характеристика – в персональном плане – более всего приложима к таким фигурам, как В. П. Боткин – тонкий эстетик и гурман, в равной мере знаток духовных и чувственных наслаждений (как язвительно заметил Тургенев, у Василия Петровича Боткина – несколько ртов: эстетический, философский и т. п., и всеми он чавкает).

301

НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 6. Ед. хр. 2а. Л. 2.

302

Там же. Л. 7 об.

303

Там же. Л. 2–2 об.

304

Вскоре после оставления Министерства внутренних дел он станет министром почт и телеграфов, а позднее, в 1883 г., покончит жизнь самоубийством.

305

Биография… С. 48 (Приложения).

306

Там же. С. 49.

307

НИОР РГБ. Ф. 93. Разд. I. Карт. 6. Ед. хр. 2а. Л. 10 об.

308

Здесь возможно одно возражение. А именно – что слова, сказанные государем, вовсе не содержали насмешки и должны быть понимаемы буквально. Но почему вдруг императору вздумалось оправдываться перед Славянским благотворительным обществом? Да и само построение фразы было бы в таком случае иным: «никогда и не подозревал» и т. д. В данном же контексте «никогда не подозревал» равнозначно по смыслу «вот уж никогда не думал» и проч.

309

Биография… с. 49–50 (Приложения).

310

Макова, говорит Мещерский, «знали все за любезного человека… за хорошего составителя деловой бумаги… Маков мог быть хорошим товарищем министра, но быть министром, с значением первенствующей и важнейшей тогда политической роли, – он и во сне не думал» (Мещерский В. П. Мои воспоминания (1865–1881). Часть II. Санкт-Петербург, 1898. С. 415). Кроме того, у Макова был уже однажды подобный «прокол». В 1878 г., сразу же после убийства Мезенцова, министр проявил несвойственную для правительственного бюрократа инициативу: он воззвал к общественному мнению (см.: Правительственный вестник. 1878. 20 августа). Этот несоответственный в устах правительства призыв (в чём-то предвосхитивший будущее обращение к обществу Лорис-Меликова) был принят кое-кем за чистую монету. Но когда харьковское и черниговское земские собрания поспешили на него отозваться, их постановления были кассированы, а авторы заподозрены в политической неблагонадёжности (См.: Богучарский В. А. В 1878 году // Голос минувшего. 1917. № 7–8. С. 126–131).

311

Голос минувшего. 1914. № 4. С. 124–125.

312

Троицкий Н. А. Царские суды против революционной России. Саратов, 1976. С. 226–227.

313

Генерал А. А. Киреев, поборник распространения православия на католический Запад, и его сестра О. А. Новикова (консервативная публицистка) – знакомые Достоевского. Разумеется, генерал, «состоящий при великом князе Константине Николаевиче», – самая подходящая фигура для ведения дел с министрами.