Читать книгу Vermessene Zeit - Ingrid Strobl - Страница 11

4

ОглавлениеIn der Nacht hat es geschneit. Auf dem Boden liegt Schnee, auf einigen Fenstergittern glitzert Reif. Es ist Heiligabend. Ich gehe meine Hofrunde. Konzentriere mich auf den Schnee, den Weg, wage es nicht, den Blick zu heben, denn dann könnten mir die Tränen in die Augen schießen.

Seit ich von zu Hause ausgezogen bin, fahre ich Weihnachten zu meinen Eltern. Immer. Mein Vater hat dann den Baum schon geschmückt. Die roten, goldenen und silbernen Christbaumkugeln an die Zweige gehängt, die roten und weißen Vögelchen und die kleinen Kerzenhalter darangeklemmt, die neuen Kerzen in die Halter gesteckt. All das hätte er auch in diesem Jahr gemacht. Er wäre ein, zwei Schritte zurückgetreten und hätte übermütig das Lametta an den Baum geworfen. Es zurechtgezupft. Mit seinem ironischen Lächeln zu meiner Mutter gesagt: »Jetzt ist sie schon so groß, die Ingrid, und braucht immer noch einen Christbaum.«

Dieses Jahr nicht, Papa. Nicht, dass ich ihn nicht brauchen würde. Aber ich kann nicht zu euch kommen.

Ich möchte mich auf den kalten Boden setzen, in den Schnee, die Augen schließen, mein Gesicht mit den Händen bedecken und weinen. Weinen um meine Eltern, die meinetwegen diesen Horror durchmachen müssen. Die sich vermutlich nicht vor die Tür wagen, denn es könnten sie ja Nachbarn ansprechen. Womöglich lauern sogar Journalisten im Hausflur darauf, dass sie doch noch irgendwann herauskommen. Ich höre das Telefon klingeln, immer wieder und meine Mutter zu meinem Vater sagen: »Geh nicht dran! Geh bitte nicht dran!« Panik in der Stimme, Angst. So viel Angst.

Mama, sage ich stumm, Papa, es tut mir so leid. Es tut mir so furchtbar leid.

»Frau Strobl?« Die beiden Beamtinnen, die mich während der Freistunde bewachen, kommen auf mich zu: »Sie sollen zur Frau Direktor.« Sie führen mich in einen Gebäudetrakt am anderen Ende des Hofs. Die Direktorin sitzt in einem kleinen engen Büro hinter einem großen beladenen Schreibtisch.

»Grüß Gott, Frau Strobl.« Sie deutet auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch. Ich setze mich. Sie entlässt die Beamtinnen mit einem Kopfnicken.

Dann zieht sie unter einem Stapel Akten einen Umschlag hervor. Sieht mich nachdenklich an. Fährt mit der Hand darüber. Mustert mich noch einmal, schiebt mir den Umschlag hin: »Das ist ein Telegramm von Ihren Eltern. Es ist grad bei uns eingegangen. Ich darf es Ihnen aber nicht geben, ich muss das zuerst an die Bundesanwaltschaft schicken. Zur Überprüfung. Aber an Heiligabend … ja, da kann das dauern mit dem Überprüfen.«

Ich kann es nicht fassen, aber ich habe begriffen. Krächze: »Danke!« Ziehe das Telegramm aus dem Umschlag. »Wir glauben an dich«, steht da. »Wir haben dich lieb. Mama und Papa.«

»Danke«, sage ich noch einmal. Sie schiebt den Umschlag wieder unter die Akten. Ruft die Beamtinnen. »Bringens die Frau Strobl zurück auf den Hof.«

»Sie haben noch eine Viertelstunde«, sagt die eine von ihnen. »Oder wollns lieber hinein?« Ich schüttle den Kopf. Stampfe über den verschneiten Boden, eine Runde, noch eine, noch eine … Der Schnee lastet schwer auf den dünnen Ästen des kleinen Baumes. Ich würde gerne hingehen, den Schnee berühren, mit der Hand darüberstreichen, ein wenig davon nehmen und mir an das Gesicht halten. Tue es nicht. Keine Schwäche zeigen! Keine Emotionen.

»Jetzt müssens aber wieder hinein, Frau Strobl, die Stunde is rum.« Die Beamtinnen ziehen ihre Hände aus den Manteltaschen, in denen sie sie vergraben haben. Als wir vor der Zelle ankommen, schließt die eine Aufseherin das Fenster im Flur, die andere die Klappe in der Tür. Sie haben meine Bitte tatsächlich erfüllt.

»Danke.«

Sie sehen mich erstaunt an. »Ach so, ja, wir haben gefragt, das ist okay. Aber halt nur, solang Sie auf dem Hof sind.«

Ich setze mich auf das Bett und schiele auf das Päckchen Tabak. Ich habe heute von den fünf Zigaretten, die ich mir pro Tag zugestehe, schon drei geraucht. Also, basta! Oder? Heute ist Heiligabend, sage ich mir. Und wenn ich mir noch nicht einmal Tee machen kann, dann darf ich wenigstens eine mehr rauchen als sonst.

Ich habe inzwischen begriffen, dass es nur morgens heißes Wasser gibt. Es wird mit dem Frühstück ausgegeben, und wenn man eine Thermoskanne hat, kann man sich etwas davon abfüllen. Ich habe aber keine. »Thermoskanne beantragen!«, schreibe ich mir auf einen Zettel. Und »Radio plus Batterien«.

Irgendwer ruft. Oder habe ich schon Halluzinationen? Ich stehe auf und schaue hoch zu der Glasscheibe unter der Decke. Sehe Schatten. Höre: »Hallo! Wie geht’s dir? Halt durch!« Dann die wütenden Stimmen von Aufseherinnen: »Weg da, das gibt Bunker!« Und das Brüllen mehrerer Frauen: »Ciaaaaaao!« Ich rufe zurück, so laut ich kann: »Ciaaaaao!!!« Die Schatten verschwinden. Ich werfe der Glasscheibe eine Kusshand zu, hoffe, die Frauen müssen nicht wirklich in den Bunker.

Wenn abends das Licht ausgestellt wird, bleibt es dunkel bis zum Morgen. So etwas wie eine Nachttischlampe gibt es hier nicht. Es gibt überhaupt keinen Strom in der Zelle. Durch die schmale Verglasung oben unter der Decke fällt ein wenig Licht von den Scheinwerfern im Hof herein. Das reicht aber nicht, um zu lesen. Oder den Raum auch nur ansatzweise zu erhellen. So wird das Dunkel zum Gedankenkosmos, in dem Angstszenarien aufleuchten und verglühen, Sätze, die man in Briefen an Freundinnen, den Freund, die Eltern, die Anwälte schreiben will, Selbstvorwürfe, Fetzen von wütenden, anklagenden Artikeln und Erklärungen, die man verfassen möchte, Spekulationen über ein mögliches Strafmaß, Grübeleien zum Thema: Wie schaffe ich es, hier gesund und normal zu bleiben, nicht selbstmitleidig zu werden, wie bringe ich Tag für Tag und Nacht für Nacht den Tag herum und die Nacht, was könnte ich anstellen, damit ich dieses Essen nicht mehr essen muss, aus dem Keller herauskomme, meine Gefühle beherrsche, nicht verzweifle, nicht zu nett bin, endlich einschlafen kann …

Pam, pam, pam. Pampam. Ich schrecke hoch. Wer will jetzt in meine Zelle, mitten in der Nacht? Quatsch, die klopfen ja nicht an! Pampam Pam. Endlich begreife ich: Das ist eine der Gefangenen. Sie schickt mir Klopfzeichen! Und ich dumme verkopfte Idiotin habe keine Ahnung, was da was bedeutet! Wie kann ich ihr antworten? Wie kann ich ihr zeigen, dass ich sie höre und mich freue? Sie probiert es noch einmal. Ich klopfe zurück, wild, pampampampam, einfach nur, um ihr zu signalisieren: Ich hab dich gehört. Ich grüße dich! Danke!

Es kommt noch ein Pam. Dann herrscht wieder Stille. Stille Nacht, heilige Nacht. Ich setze mich im Bett auf und singe das Lied. Leise, bis zur letzten Strophe. Dann lege ich mir das Kissen über den Kopf und weine.

Wie gut kann man sich an etwas erinnern, das vor dreißig Jahren geschehen ist? Ich versuche, mir mich vorzustellen, damals, mit Mitte dreißig: Feministin, promovierte Germanistin und Kunsthistorikern, Print- und Fernsehjournalistin, Autorin in progress eines Buches über Frauen im bewaffneten Widerstand gegen Faschismus und deutsche Besatzung, alleinlebende Katzenmutter, liebende Tochter und Politfrau von der radikalen Sorte.

Ich konnte mich sowohl auf Tirolerisch als auch auf Hochdeutsch über Alltagsthemen, Literatur, Musik und Kunst unterhalten, auf Englisch, Französisch und Jiddisch Interviews führen und in der jeweils angesagten Terminologie über Adorno, Walter Benjamin, Luce Irigaray und die RAF debattieren. All das empfand ich damals als normal, so war ich halt: mehrsprachig. Ich liebe Sprachen.

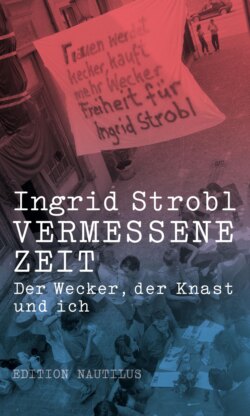

In meinen Akten gab es einen Vermerk, ich hätte mit der Verkäuferin in dem Juweliergeschäft, in dem ich den Wecker gekauft hatte, so freundlich gesprochen. Was mir von den Herren Bundesanwälten als höchst raffinierte Camouflage ausgelegt wurde. Worüber ich bei aller Wut auch lachen musste. Meine Mutter war Verkäuferin, ich selbst habe in den Schulferien und neben dem Studium im Kaufhaus gejobbt, natürlich bin ich freundlich zu Verkäuferinnen.

Aber … diese Vielseitigkeit, Mehrsprachigkeit, die ich heute als Reichtum empfinde, als Offenheit – habe ich die damals auch so gesehen? Kann ich rekonstruieren, was ich damals an mir gut, richtig und wichtig fand und was unentschlossen, feige, bequem? Im Alltag und auch als Emma-Redakteurin habe ich meine Vielseitigkeit wohl einfach gelebt, ohne darüber nachzudenken. Aber da, wo es explizit um linke Politik ging, der ich mich grade wieder annäherte, da habe ich, in dem Glauben, das bedeute klar zu sein, entschlossen, mutig, mit denen sympathisiert, die sich auf einen eingleisigen Weg begeben hatten.

Mein Feminismus hat mich nicht davon abgehalten. Die Frauenbewegung bot nicht die radikalen Mittel, nach denen ich mich sehnte. Ich wollte mehr. Ich wollte etwas, das das zerstörte, was ich verabscheute. Ich empfand eine maßlose Wut. Wut darüber, dass sich deutsche Männer Frauen aus Katalogen bestellen oder mit dem Billigflieger in arme Länder reisen konnten, um sich dort eigenhändig Frauen zu kaufen. Dass dieser Staat und seine Richter Menschen, die hierher geflohen waren, zurückschickten in ihr Herkunftsland und damit in Folter und Tod. Und dass, wie ich dachte, niemand etwas gegen all das unternahm.

Niemand im legalen Bereich, wo, meiner Ansicht nach, »nur« Betroffenen geholfen, das Übel aber nicht bekämpft wurde. Und auch die RAF nicht. Die tötete Menschen, »Vertreter des Systems«. Sie tötete aber auch den Chauffeur eines ihrer Angriffsziele, Polizisten, einen US-Soldaten, um an seinen Ausweis zu gelangen … Die Sprecherinnen und Sprecher der RAF traten autoritär auf, im Befehlston, Chefs, die Angestellte kommandieren. Im festen Glauben, sie seien die Einzigen, die wüssten, wo es langgeht.

Dafür war ich zu sehr Anarchistin, zu antiautoritär, zu sehr auch geprägt von meinem Vater, der Menschen verachtete, die dachten, sie hätten das Recht, andere zu kommandieren. Oder gar zu töten.

Als ich entdeckte, dass es doch Leute gab, die militant etwas unternahmen gegen Ausbeutung, Frauenhandel, den Umgang mit Flüchtlingen, hätte ich diese Leute – die Revolutionären Zellen – gerne zumindest unterstützt. Und lieber noch mehr: Zu ihnen gehört. Nicht mehr nur anklagen und gegen das Unrecht anschreiben, sondern etwas tun. Nicht mehr nur eine Frau des Wortes sein, sondern eine der Tat.