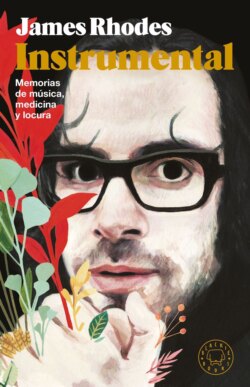

Читать книгу Instrumental - James Rhodes - Страница 16

Tema4 Bach y Busoni, Chacona JAMES RHODES, PIANO (Cerrad el pico, estoy orgulloso de esta pieza)

ОглавлениеBach compuso varios grupos de seis piezas: seis partitas para teclado, seis para violín, seis suites para violonchelo, seis Conciertos de Brandeburgo y muchas más. A los músicos les da por esas rarezas.

Hubo una composición que Bach creó en torno a 1720 y de la que Yehudi Menuhin dijo que era «la estructura más grandiosa para un violín solista que existe». Yo iría mucho más lejos. Si Goethe tenía razón y la arquitectura es música congelada (¡menuda frasecita!), esta pieza es la combinación mágica del Taj Mahal, el Louvre y la catedral de San Pablo. Hablamos del segundo y último movimiento de su segunda (de un total de seis, claro) partita para violín; consiste en unas variaciones (hay sesenta y cuatro, las he contado) que parten de un tema que nos lleva por todas las emociones que conoce el hombre, y además nos regala algunas más de propina. En este caso, el tema es el amor, con toda la locura, el esplendor y la obsesión que éste conlleva.

Brahms lo expresó a la perfección en una carta que le envió a la mujer de Schumann: «En un pentagrama, para un instrumento pequeño, este hombre consigue crear un mundo entero compuesto por los pensamientos más profundos y los sentimientos más potentes. Si me hubiera imaginado capaz de crear, siquiera de idear esta pieza, estoy segurísimo de que los excesos de la emoción, de esa experiencia trascendental, me habrían hecho perder la razón».

Los abusos sexuales duraron casi cinco años. Cuando me fui de ese colegio, con diez años, me había transformado en un James 2.0. La versión autómata. Podía desempeñar el papel esperado, fingir empatía y responder a las preguntas con las respuestas adecuadas (casi siempre). Pero no sentía nada, ni se me pasaba por la cabeza que existiera la bondad (que es mi definición preferida de la alegría), me habían reseteado de fábrica para albergar una serie de configuraciones jodidas, y era un psicópata en miniatura, con todas las letras.

Pero sucedió algo que me produjo una conmoción en medio de todo aquello y que estoy convencido de que me salvó la vida, que me sigue acompañando en la actualidad y que lo hará mientras viva.

Solo hay dos cosas en la vida que tengo garantizadas: el amor que me inspira mi hijo y el amor que me inspira la música. Y (que entren ahora los violines de historia lacrimógena propios de Factor X) lo que apareció en mi existencia cuando tenía siete años fue la música.

Concretamente, la música clásica.

Más concretamente, Johann Sebastian Bach.

Si queréis conocer hasta el último detalle, su chacona para violín solista.

En re menor.

BWV 1004.

La versión para piano que transcribió Busoni. Ferruccio Dante Benvenuto Michelangelo Busoni.

Podría seguir así un ratito. Fechas, versiones grabadas, duración en minutos y segundos, portadas de CD, etcétera, etcétera. No es de extrañar que la música clásica sea tan propia de tarados. Una única pieza musical tiene docenas de datos insignificantes vinculados a ella, ninguno de los cuales tiene la menor importancia para nadie, al margen de mí y de los otros cuatro chalados del piano que están leyendo esto.

La cuestión es la siguiente: en la vida de cualquier persona hay un pequeño número de momentos tipo princesa Diana. Cosas que pasan, que nunca se olvidan y que tienen un impacto significativo en tu vida. Para algunos, es la primera vez que se acuestan con alguien (yo tenía dieciocho años la primera vez que estuve con una mujer, una prostituta llamada Sandy, australiana y buena, que me dejó ver porno mientras lo hacíamos en un semisótano, cerca de Baker Street, por cuarenta libras). A otros les pasa cuando se les muere el padre o la madre, al empezar un nuevo trabajo o con el nacimiento de un hijo.

En mi caso, hasta ahora, ha habido cuatro de esos momentos. En orden cronológico inverso: conocer a Hattie, el nacimiento de mi hijo, la Chacona de Bach y Busoni, cuando me violaron por primera vez. Tres de estos momentos han sido una pasada. Y, según la ley de los promedios, tres de cuatro no está mal.

Lo acepto.

Unos cuantos detalles sobre Bach que hay que aclarar.

Si alguien se para a pensar en algún momento en Bach (y ¿por qué iba a hacerlo?), lo más probable es que imagine a un tío tirando a viejo, regordete, de gesto serio, con peluca, adusto, luterano, aburrido, poco romántico y francamente necesitado de echar un polvo. Algunos consideran que su música está anticuada, que es irrelevante, sosa, plana y, al igual que los preciosos edificios de la Plaza de los Vosgos o Regent’s Park, que pertenece a otros. A una persona así habría que obligarla a vivir para siempre en un anuncio de puros, en la sala de espera de un dentista o entre un público compuesto por octogenarios en la sala de conciertos Wigmore Hall.

La historia de Bach es asombrosa.

Cuando tiene cuatro años, sus hermanos más próximos mueren. A los nueve fallece su madre, a los diez también su padre y se queda huérfano. Lo mandan a vivir con un hermano mayor que no lo soporta, que lo trata de culo y no le deja centrarse en la música, que tanto le gusta. En el colegio lo acosan de forma tan continuada que acaba faltando más de la mitad de los días para evitar las habituales palizas y otras cosas peores. De adolescente recorre a pie varios cientos de kilómetros para estudiar en la mejor escuela de música que conoce. Se enamora, se casa, tiene veinte hijos. Once de estos vástagos mueren muy pequeños o al nacer. Su mujer muere. La muerte lo rodea, lo atrapa.

Mientras todos sus conocidos fallecen, él compone para la Iglesia y la corte, da clases de órgano, dirige un coro, compone para sí mismo, enseña a componer, toca el órgano, oficia servicios religiosos, da clases de clavicordio y, en general, curra como un auténtico hijo de puta. Compone más de tres mil piezas musicales (se han perdido muchísimas más), la mayor parte de las cuales, trescientos años después, todavía se interpretan, se escuchan y se veneran en todo el mundo. No puede recurrir a programas de doce pasos, psicólogos ni antidepresivos. No se dedica a quejarse como un capullo y a pasarse el día viendo la tele mientras bebe cerveza Special Brew.

Acepta lo que le pasa y vive todo lo bien y creativamente que puede. No para buscar oropeles ni recompensas, sino, según lo expresa él mismo, para honrar a Dios.

Así es el hombre del que estamos hablando. Roto de dolor, con una infancia de enfermedad, pobreza, acoso y muerte a sus espaldas, un tipo muy bebedor, pendenciero, aficionado a follarse a sus groupies y adicto al trabajo, a quien también le dio tiempo a ser bondadoso con sus alumnos, pagar las facturas y dejar un legado que queda completamente fuera del alcance de la mayoría de los seres humanos. Beethoven afirmó que Bach era el Dios inmortal de la armonía. Hasta Nina Simone reconoció que fue Bach quien le hizo dedicar su vida a la música. A solucionar su adicción a la heroína y el alcohol no la ayudó mucho, pero qué se le va a hacer.

Está claro que una persona así no podía ser emocionalmente normal. Le obsesionaban los números y las matemáticas de una forma que recuerda alarmantemente al trastorno obsesivocompulsivo. Convirtió el alfabeto en un código básico en el que a cada letra le corresponde un número (A, B y C equivalen a 1, 2, y 3, etcétera). BACH. B=2, A=1, C=3, H=8. Si lo sumamos, nos sale 14. Si le damos la vuelta, tenemos el 41. Y el 14 y el 41 aparecen continuamente en su obra: en el número de compases, en el número de notas de una frase. Son una secreta rúbrica musical situada en puntos esenciales de sus piezas. Es probable que esto le sirviese para sentir seguridad, de esa forma rara en que la sienten aquellos a los que les da por pulsar interruptores, contar y dar golpecitos de manera compulsiva. Cuando se hace bien.

Con doce años bajaba a escondidas al piso inferior mientras todos dormían, robaba un manuscrito que el gilipollas de su hermano no le dejaba consultar, lo copiaba, lo escondía, a continuación dejaba con cuidado el original en su sitio y volvía a la cama para dormir unas pocas horas antes de levantarse a las seis para ir a clase. Estuvo haciendo eso durante seis meses, hasta que tuvo la partitura completa y pudo estudiarla, fijarse en todos los detalles, empaparse de ella.

Le gustaba tantísimo la armonía que cuando los dedos no le alcanzaban se metía un palo en la boca para pulsar más notas del teclado y así lograr el subidón que buscaba.

Os hacéis una idea.

Volvamos a la chacona. Cuando murió su mujer, el gran amor de su vida, compuso una pieza musical en su memoria. Es para un violín solo y se trata una de las seis partitas (cómo no) que compuso para dicho instrumento. Aunque no solo se trata de una composición. Es una puta catedral musical erigida para recordar a su mujer, la torre Eiffel de las canciones de amor. Y el punto culminante de esta partita lo constituye el último movimiento, la chacona. Quince minutos de desgarradora intensidad en la conmovedora tonalidad de re menor.

Imaginad todo lo que os gustaría decirle a alguien a quien queréis si supierais que va a morir, hasta las cosas que no podéis expresar con palabras. Imaginad que condensarais todos esos sentimientos y emociones en las cuatro cuerdas de un violín, que los concentrarais en quince minutos llevados al límite. Imaginad que de un modo u otro descubrieseis la forma de construir todo el universo de amor y dolor en que existimos, que le dieseis forma musical, que lo pusieseis negro sobre blanco y se lo regalaseis al mundo. Eso es lo que él logró, con creces, y todos los días esta pieza basta para convencerme de que en el mundo existen cosas que son más grandes y mejores que mis demonios.

Bueno, ya me he puesto bastante hippie.

Pues en la casa de mi infancia encontré una casete. Y en esa cinta había una grabación en vivo de esta pieza. Este tipo de grabaciones siempre son indiscutiblemente mejores que las de estudio. En ellas se nota cierta electricidad, la sensación de peligro y la intensa emoción de un momento concreto que ha quedado registrado solo para ti, el oyente. Y, evidentemente, los aplausos del final me ponen algo palote porque me van esas cosas. La aprobación, la recompensa, las alabanzas, el baño de ego.

Escuché la cinta en mi viejo y destartalado walkman Sony (con auto-reverse; ¿os acordáis de la alegría casi mágica ante esa función?), y en un abrir y cerrar de ojos volví a evadirme. Esta vez no subí volando al techo ni me alejé del dolor físico de lo que me estaba pasando, sino que llegué al interior de mí mismo. Como si estuviera helado y me hubiera metido debajo de un edredón megacaliente e hipnóticamente confortable, sobre uno de esos colchones de tres mil libras diseñados por la NASA. Jamás en mi vida había experimentado algo semejante.

Se trata de una pieza oscura; no cabe duda de que el comienzo es lúgubre, una especie de coral fúnebre, llena de solemnidad, pena y dolor resignado. Variación tras variación, su intensidad va aumentando y disminuyendo, se expande y se repliega sobre sí misma como un agujero negro musical, igual de desconcertante para la mente humana. Algunas de las variaciones están en tonalidad mayor, otras en menor. Algunas resultan audaces y agresivas, otras traslucen resignación y cansancio. Transmiten alternativamente heroísmo, desesperación, alegría, sensación de triunfo y de derrota. Logran que el tiempo se detenga, se acelere, retroceda. No supe qué coño estaba pasando, pero fui incapaz de moverme. Aquello fue como entrar en trance mediante uno de los trucos del mentalista Derren Brown mientras vas puesto de ketamina. La música logró tocar algo en mi interior. Esto me recuerda a esa frase de Lolita en la que ella le dice a Humbert que él ha desgarrado algo dentro de ella. Yo tenía algo destrozado en mí, pero esto lo arregló. Sin esfuerzo y al instante. Y supe, del mismo modo que supe en cuanto lo tuve en brazos que dejaría que me atropellara un autobús para salvar a mi hijo, que era aquello en lo que iba a consistir mi vida. Música y más música. La mía iba a ser una existencia dedicada a la música y al piano. Lo supe sin cuestionármelo, feliz, sin el dudoso lujo de poder elegir.

Y sé lo estereotipada que resulta esta afirmación, pero esa pieza se convirtió en mi refugio. Siempre que estaba angustiado (siempre que estaba despierto) se me repetía en la cabeza. Se iban marcando sus ritmos, sus voces se ejecutaban una y otra vez, se alteraban, se sometían a experimentos. Yo me sumergía en su interior como si fuera una especie de laberinto musical y deambulaba por él, perdido y feliz. La pieza determinó mi vida; sin ella habría muerto hace años, estoy convencido. Junto a las otras piezas musicales que me llevó a descubrir, se convirtió en una especie de campo de fuerza que solo el dolor más tóxico y más brutal podía traspasar.

Imaginad la ayuda que eso supone.

A esas alturas ya había conseguido encontrar una estrategia de salida del colegio en el que me violaban y había solicitado el ingreso en otro que estaba en el campo, que era una puta mierda y provinciano. Me había convertido en una especie de superhéroe de la música clásica: me marché a un internado con diez años, con la música de piano cumpliendo las funciones de capa de invisibilidad e invencibilidad.

Aquello fue un poco como salir de las brasas para caer en una trituradora industrial de carne, porque para entonces ya me había convertido en un niño de lo más raro que tenía tics continuamente, se hacía pis en la cama, estaba ido y parecía extraño. Estuve vomitando sin parar durante el trayecto a aquel sitio, tenía tantísimo miedo que tardé varios días en dirigirle la palabra a alguien, anduve errando por allí como si tuviera estrés postraumático, como el superviviente de un bombardeo que se hubiera quedado con el oído hecho polvo y siguiera oyendo un eco en su cerebro.

También era el único judío del colegio. Tal cual, hasta ese momento jamás habían visto a uno. Yo era como un experimento científico: los niños incluso me tocaban y me clavaban el dedo para ver si «les transmitía una sensación distinta». Y únicamente sabían que era judío porque el gilipollas del director lo había anunciado delante de toda la asamblea escolar la mañana de un día en que yo estaba ausente porque estaba celebrando el Año Nuevo judío. Que cayó más o menos un mes después de que empezara mi primer trimestre.

Pero eso me dio igual. De verdad. Si lo comparaba con todo lo que me estaba pasando, no era nada. Me pegaban con regularidad, les comía la polla a chicos mayores (y a empleados del colegio) a cambio de chocolatinas Mars (en esa época era más inocente: el dinero no significaba nada para mí, el azúcar lo era todo), me dedicaba a torturar animales (tritones, moscas, nada más grande que yo recuerde, por si eso mitiga la indignación de los amantes de los animales que haya entre vosotros), me escondía y pasaba incontables horas en una cabina cerrada de los aseos mientras sangraba o cagaba o follaba y mamaba. Me insinuaba a hombres de cierta edad y a chicos y hacía todo lo que me pedían porque..., bueno, porque era lo que me parecía lógico. Del mismo modo que estrecharle la mano a alguien era saludarlo, ponerte a disposición de un cabrón y un pervertido porque reconoces «esa» mirada (pederastas: que ni se os pase por la cabeza que podéis pasar desapercibidos para alguien que ha vivido esto) era algo absolutamente normal, lo esperado. Por ejemplo: con diez años, mientras estaba de vacaciones, entré con un tío de cuarenta y tantos (que se encontraba con su familia) en los baños para comerle la polla a cambio de un helado, y ni siquiera hoy considero que fuera un abuso porque yo lo decidí. Yo le hice el gesto con la cabeza. Yo lo conduje. Quería un helado.

Pero ahora tenía la música. Así que todo eso daba igual. Porque al fin contaba con una prueba definitiva de que todo iba bien. De que existía algo en este espantoso mundo de mierda que era solo para mí y que no tenía que compartir ni justificar, que era todo mío. Nada más lo era, a excepción de esto.

El colegio tenía un par de salas de ensayo en las que había unos pianos verticales viejos y destartalados. Fueron mi salvación. En cuanto tenía un momento libre me iba a tocarlos, me ponía a improvisar y trataba de unir sonidos que significaran algo. Desayunaba lo antes posible, antes que nadie, porque a esas alturas cualquier tipo de interacción social resultaba demasiado aterradora o revestía demasiado peligro; me sentaba solo y evitaba cualquier tipo de contacto, engullía los Rice Krispies cubiertos de azúcar blanco y luego me largaba a la sala de los instrumentos.

La verdad es que se me daba de culo. No es que importe, pero lo cierto es que lo hacía verdaderamente de pena. Si veis cualquiera de los miles de vídeos de YouTube en que salen niños asiáticos muy pequeños que se dedican a destrozar a Beethoven como si supieran lo que hacen, y después os los imagináis con tres dedos regordetes y el cerebro de una víctima de un derrame cerebral que además tiene alzhéimer, os podéis hacer cierta idea de cuál era mi nivel pianístico. Ahora me entra la risa floja cuando los padres me acercan a empujones a sus hijos, cuando firmo discos después de los conciertos, y me piden que les diga cuántas horas tiene que ensayar el pequeño Tom cada día para poder aprobar y llegar a tocar como un profesional. Suelo responder: «Las que quiera. Si no sonríe y no se lo pasa bien, no se preocupen. Si le ha picado el gusanillo del piano encontrará la forma de lograrlo».

Yo la encontré. Aprendí a leer las partituras; no resulta complicado y es un primer paso fundamental. Aunque, evidentemente, no tenía ni idea de qué eran cosas como la digitación ni cómo había que ensayar exactamente. Qué dedo utilizar en qué nota es, seguramente, la parte más importante para aprenderse una pieza. Si aciertas, tocar te cuesta mucho menos. Si no lo pillas bien, la cosa se te hace muy cuesta arriba y al interpretarla no te llegas a sentir seguro del todo. Hay muchísimos factores que deben tenerse en cuenta. Ahí va uno fácil, por ejemplo: ¿con qué combinación de dedos se logra que la melodía suene más clara, más limpia, más cohesionada y que suene tal como pretendía el compositor, al tiempo que se siguen tocando todos los otros acordes y notas que la rodean? Algunos dedos son más débiles o más fuertes que otros y no hay que recurrir a ellos en ciertos sitios: el pulgar, por ejemplo, es el que más pesa, y hace que cualquier nota que pulsa suene más fuerte que, pongamos por caso, el anular, de forma que esto hay que tenerlo en cuenta. El vínculo físico entre el anular y el meñique es comparativamente muy débil (sobre todo en la mano izquierda), así que al tocar pasajes en los que se incluyen escalas, conviene intentar ir pasando el dedo corazón al meñique, sin utilizar para nada el anular, de modo que queden más equilibrados. El trino (ir alternando superrápido entre dos notas, normalmente adyacentes, para crear un vibrato tembloroso) cuesta menos entre el índice y el corazón, pero a veces esa mano está tocando un acorde al mismo tiempo, y hay que ejecutar el trino con los dedos anular y meñique para que todo fluya de manera natural.

Desgraciadamente, la combinación más fácil desde el punto de vista físico no siempre funciona musicalmente (puede causar un sonido entrecortado o inconexo, desigual o desequilibrado). Cuando una conexión física entre dos notas es imposible (requiere un salto demasiado grande, o directamente no tenemos los dedos suficientes) hay que aprender a utilizar el peso para que la nota de enlace quede perfectamente conectada, aunque en realidad no las estés conectando físicamente. Tienes que ser consciente en todo momento no solo de la nota que estás tocando sino de la relación que ésta guarda con la que iba antes y con la que viene después, y acertar con la digitación es la mejor manera de conseguirlo.

A veces puedes tocar con la mano izquierda una parte de lo que debería ejecutar la derecha, para que te resulte más fácil, y al revés, aunque solo sea una nota de un acorde; pero esto no suele aparecer en la partitura, así que tienes que aprender a detectar las ocasiones de hacerlo, anotarlo en la partitura, recordarlo, tocarlo y cerciorarte de que la línea melódica no ha perdido claridad, que no estás utilizando demasiado los pedales (que sostienen y | o amortiguan las notas), que efectivamente estás tocando todas las notas que escribió el compositor, que las carrerillas quedan igualadas y equilibradas, que aplicas el peso adecuado en los acordes (cada dedo individual debe aplicar un peso y una fuerza levemente distintos al tocar un acorde de cinco notas simultáneas), que la velocidad y el volumen están calculados, graduados y ejecutados a la perfección, que el tono (la forma en que utilizas el peso de la mano, los brazos y los dedos para lograr que el acorde que interpretas suene de determinada manera) no resulta demasiado brusco ni demasiado suave, que no tienes las muñecas ni los brazos rígidos en exceso, que respiras bien, que el volumen está medido y es correcto, etcétera. Se parece a un enorme rompecabezas matemático en el que debes utilizar la lógica para resolverlo. Y si no entiendes esa lógica desde el principio, te dedicas a dar palos de ciego.

En el colegio en que estaba había una especie de profesor de piano y me dio unas cuantas clases sueltas, pero él tampoco tenía ni idea. Cómo iba a tenerla: era un maestro de música que hacía de todo, y casualmente sabía tocar el piano de forma muy limitada, así que era el «profesor de piano» del centro. De digitación, tono, respiración o postura sabía tanto como yo.

Y todo esto no es más que la parte mecánica, el procedimiento físico de aprender e interpretar una pieza; ni siquiera hemos entrado en la interpretación musical ni en cómo memorizar dicha pieza. ¡Pero si es que Bach a veces ni siquiera aclaraba en qué instrumento había que tocar determinada composición, menos aún aspectos como la velocidad y el volumen! Empezaron a darse más detalles con Mozart y Beethoven, compositores que empezaron a indicar esas cosas; pero aun así no dejan de ser meras orientaciones. Nunca habrá, ni puede haber, dos interpretaciones idénticas de la misma obra musical, ni siquiera cuando la tocas dos veces tú mismo. Existe una variedad interpretativa infinita, y cada uno tiene una opinión distinta sobre lo que resulta «adecuado», lo que respeta o no al compositor, lo que es válido, lo que es emocionante, lo que es soso, lo que es profundo. Todo es completamente subjetivo.

Y cómo lograr memorizar casi cien mil notas individuales de forma que cuando los móviles se apaguen y los rezagados entren haciendo ruido, si te equivocas al usar un dedo y mandas así a tomar por culo toda la memoria muscular, puedas seguir sintiéndote completamente seguro. Hay personas que visualizan la partitura mentalmente, incluso con las manchas de café y las anotaciones a lápiz. Algunos se apoyan en la memoria muscular. Otros incluso recurren a la partitura (lo cual va muy en contra de las normas en los recitales de un solista, pero no es mala idea si permite llevar a cabo una gran interpretación y quita los nervios paralizantes). Para mí, la mejor forma consiste en ejecutar una pieza de cabo a rabo a una velocidad diez veces inferior a la normal, sin música, porque si consigues acabarla así, no tienes nada de qué preocuparte. Pensad en un actor que ensaya un gigantesco monólogo de una hora, que lo repasa y hace una pausa de tres segundos entre las palabras: si lo consigue, se lo conoce de arriba abajo y la interpretación le saldrá niquelada. Tocar mentalmente, sin mover los dedos, lejos del piano y en una habitación en penumbra también es una gran herramienta mnemotécnica. Imaginar el teclado y cómo mis dedos tocan las notas correctas resulta de una ayuda inestimable.

Por eso, aprender a tocar el piano resulta exasperante, porque es una ciencia tan exacta como inexacta; hay una forma específica y válida de dominar la mecánica necesaria para llevar a cabo la interpretación física (esto depende incluso de atributos físicos como el tamaño de los dedos, su fuerza, hasta dónde abarcan, etcétera), y hay un camino inexacto, etéreo e intangible para encontrar el sentido y la interpretación de una pieza que se está aprendiendo. Y descifrar todo esto cuando eres un niño de diez años algo retrasado, que está completamente solo y emocional y físicamente jodido, no es fácil.

Recuerdo la primera ocasión en que me aprendí una pieza entera: la sensación de éxito, de placer total y absoluto que tuve. No importa que fuese la Ballade pour Adeline de Richard Clayderman (bueno, la verdad es que sí que importa un poco, no me queda otra que pedir disculpas), ni tampoco que seguramente me equivocara en mogollón de notas. Había aprendido algo, de memoria, y podía tocarlo hasta el final. Los arpegios quedaban muy rápidos e impresionaban, igual que les quedaban a los tíos que salían en mis cintas, y joder, aquello fue lo mejor que me había pasado en la vida. Madre mía, qué ganas tenía de tocarlo delante de otras personas, pero no había nadie que lo pillase, que lo escuchase y comprendiese lo que significaba. Tuve que guardármelo para mí por mucho que el corazón me estuviera estallando de ilusión, y, en cierto sentido, eso lo volvía aún más especial.

Era un chaval superequilibrado.

Lo único que podía equipararse con mi adoración por todo lo relacionado con el piano era el tabaco. El puto tabaco. Lo mejor que se ha inventado desde que el mundo es mundo. Todo este libro podría ser una carta de amor al tabaco. De pequeño, irme por ahí, esconderme del mundo y fumar era lo único aún mejor que estar solo y tocar el piano. Esos cilindros mágicos con las propiedades medicinales más extraordinarias me brindaban todo lo que me parecía que me faltaba. Conseguirlos era más fácil de lo que cabe pensar, sobre todo en 1985: quiosqueros simpáticos, chicos mayores y, de vez en cuando, algún amable (y salido) profesor. Los cigarrillos Silk Cut eran mis mejores amigos.

Me fijo en mi vida en la actualidad y me doy cuenta de que no han cambiado demasiadas cosas: ahora fumo Marlboro, pero el tabaco y el piano son los elementos centrales de mi vida. Las únicas cosas que jamás me decepcionarán ni pueden hacerlo. Incluso la amenaza del cáncer no sería más que una excusa para ver al fin Breaking Bad entero y ponerme de drogas hasta las trancas.

Lo que tiene el tabaco es que no te cuentan lo bien que sirve para ahogar sentimientos. Posteriormente descubrí que en varios de los pabellones psiquiátricos animaban activamente a los pacientes a que fumaran, porque eso les facilitaba mucho el trabajo a los enfermeros. Para una persona que padece una enfermedad mental no hay nada más aterrador que un sentimiento. Positivo o negativo, eso da igual; sigue teniendo la capacidad de volvernos la cabeza completamente del revés sin dar la menor pista de cómo enfrentarnos a él de forma racional o razonable. Tengo al menos un cuarenta y tres por ciento más de posibilidades de suicidarme si no estoy fumando. Así que fumo. Siempre que puedo, todo lo que puedo. Las pocas veces que he intentado dejarlo siempre ha sido para complacer a otros: una chica, la familia, la sociedad. Nunca funciona. Se me da superbién orquestar una crisis gracias a la cual mis allegados vuelven a darme permiso para fumar. Si tenéis delante una pistola cargada (real o imaginada) y un paquete de tabaco, coged siempre el tabaco. Sé que ésta no es una opinión muy convencional. Pero os juro que a mí me funciona de maravilla. La mera idea de que voy a poder fumar en determinado acontecimiento del futuro, ya sea un concierto, una fiesta, una entrevista o un restaurante, me permite mantener cierto equilibrio. Si esto desaparece (en los aeropuertos, por ejemplo), te voy a dar por culo pero bien. Por eso en muchas ocasiones vuelvo a salir por los controles de seguridad para echar un último pitillo y después los paso de nuevo otra vez antes de coger algún vuelo. Compensa mogollón aunque haya que sufrir por enésima vez los abusos de los capullos de la Administración de Seguridad en el Transporte. No me enorgullezco de ello. Sé que por culpa de esto parezco gilipollas. Un esclavo. Un tremendo adicto que niega completamente su problema. Me da igual. Soy todo eso, y siempre les estaré ridículamente agradecido a las grandes empresas tabacaleras.

Así que había, hasta cierto punto y en un día bueno, suficientes cosas positivas que contarrestaban las negativas, y en el internado no fui infeliz del todo. Entraba en un ciclo de terror (acoso, sexo agresivo y no deseado, desconcierto) tras el cual llegaba la tranquilidad del espacio en el que fumar, tocar el piano, escuchar música. Esto me hace pensar en lo que debe de sentir un soldado cuando vuelve a su país de origen durante unos días tras estar en el campo de batalla, para después volver a marcharse. Este ciclo sigue dándose con la misma intensidad hoy en día. Me aterra estar en el escenario, vivir un momento íntimo con Hattie, ir a ver al psiquiatra, estar con mi hijo y experimentar los sentimientos que esto conlleva, estar en situaciones sociales, en circunstancias que no puedo controlar. Y llega el alivio cuando estoy en casa con un piano, la puerta cerrada, un cenicero, programas de televisión estadounidenses, solo, sin que me interrumpan. Tiempo para mí. El Santo Grial.