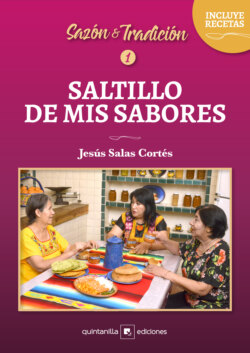

Читать книгу Saltillo de mis sabores - Jesús Salas Cortés - Страница 9

ОглавлениеSaltillo de mis amores

Saltillo es la capital del estado de Coahuila. Es reconocida como la tierra del sarape y el pan de pulque; es el hogar de Santiago Apóstol y del Santo Cristo de la Capilla, que los saltillenses veneran el 25 de julio y el 6 de agosto, respectivamente. Lugar donde tuvieron lugar las trágicas historias de “Rosita Alvírez” y “Agustín Jaime”, corridos inmortalizados por Eulalio González “Piporro”.

Es la tierra que vio nacer a destacados personajes, como Vito Alessio Robles, Manuel Acuña, Julio Torri y Artemio de Valle-Arizpe; famosos actores como Fernando Soler, Rubén Aguirre y Roberto “El Flaco” Guzmán. Ciudad custodiada por el Cerro del Pueblo, coronado por una cruz, y la Sierra de Zapalinamé, cuyo nombre refiere al último guerrero huachichil que combatió a tlaxcaltecas y españoles.

La tradición dice que el nombre de Saltillo hace referencia al pequeño ojo de agua que el capitán Alberto del Canto encontró cuando arribó a estas tierras.

El territorio que ahora corresponde a Saltillo, antes de la llegada de los españoles y la colonización era habitado por coahuiltecos, rayados y huachichiles. Todos pertenecían a “La Gran Chichimeca” y se les bautizó con el nombre genérico de chichimecas justo después de la conquista.

Los huachichiles tenían fama de aguerridos; indios bravos y gallardos. Constituían un grupo seminómada que se trasladaba de un lugar a otro dentro del mismo territorio y cuya estancia dependía del clima y de plantas como el maguey, el mezquite o el nopal. Cuando éstas se agotaban, era momento de trasladarse a otro lugar. Eran básicamente recolectores y cazadores. Mientras los hombres cazaban, las mujeres y los niños recolectaban.

Asombra la manera en que los chichimecas vivían el día a día, considerando las características particulares del semidesierto: territorio seco y árido donde la supervivencia era difícil. Todo esto limitó el establecimiento de grandes poblaciones, e incluso los colonizadores pensaban que el desierto debía ser domesticado y transformado de la misma manera que se intentaría con los grupos de indios que poblaban estas tierras.

Algunos cronistas en la época del virreinato calificaron al desierto como una tierra yerma, pobre, estéril, de la que Dios había retirado la mirada. Sin embargo, los colonizadores desconocían que los huachichiles y demás grupos de indios habían logrado adaptarse al ambiente, del que incluso obtenían beneficios para su alimentación.

Al igual que en muchas partes del país, los indios chichimecas supieron aprovechar todas las maravillas que el maguey les podía ofrecer. Uno de los principales productos de esta planta era el aguamiel: una bebida que se produce entre sus pencas, dulce y energizante, que, al fermentarse, se convierte en pulque, a su vez digestivo y alimenticio.

Esta planta de raíz gruesa y fibrosa era utilizada como leña, y con las puntas de las pencas hacían clavos y púas para perforarse las orejas. Aprendieron que las pencas del maguey daban sabor a la carne cuando la cocían en los pozos cavados para tal fin. Además de esto, con la fibra hacían tejas y una especie de petates donde podían descansar. En tiempo de frío, utilizaban todos los beneficios que les proporcionaba esta planta, llamada por muchos “el árbol de las maravillas”.

Además del maguey, el nopal aportaba grandes beneficios a su alimentación, pues crece fácilmente y se reproduce sin muchos cuidados, además de ser medicinal. Los brotes de esta planta aparecen en primavera, y los huachichiles la comían cruda o cocida. Durante el verano consumían las flores tiernas y sus botones, que brotaban en forma de tunas de colores: rojas, verdes, amarillas y anaranjadas. Las tatemaban cuando no estaban completamente maduras, o las comían frescas, hasta saciarse. Incluso tenían técnicas para retirar las espinas de los nopales y de las tunas sin lastimarse.

Las semillas de las tunas contienen una buena cantidad de proteínas. Este fruto fue muy importante en la alimentación de los indios. Ponían las semillas a secar directamente al sol y después las molían produciendo una harina que luego hidrataban con aguamiel o agua. Con esta masa preparaban un tipo de pan que cocían en las brasas. Algo similar hacían con las vainas del mezquite, otra de las plantas que, junto con el maguey y el nopal, formó parte fundamental de su alimentación.

Los chichimecas usaban el mezquite como parte de su dieta básica. Lo utilizaban desde que comenzaba a madurar, y cuando ya estaba seco lo molían hasta convertirlo en una harina que conservaban en costales. A esa harina la llamaban mezquitamal, y, después de amasarla y envolverla en las hojas de algunas plantas, resultaba en un tamal que además de rico era muy nutritivo.

Esta abundante planta proporcionaba comida suficiente durante muchos meses. Primero comían la vaina fresca; chupaban la pulpa dulce y escupían el bagazo junto con las semillas. Después de un tiempo comenzaba a tener un sabor amargo que indicaba que era tiempo de cosecharla.

El mezquite fue fundamental para la cultura chichimeca, ya que aportaba vitaminas, proteínas y minerales. Se puede consumir cuando, al momento de agitarlo, las semillas dentro de la vaina asemejan una sonaja; este sonido indica que el fruto está maduro. Éste es muy jugoso y dulce, y la pulpa sabrosa. Se puede dejar secar o deshidratar y moler en un mortero o molcajete.

Hoy en día, en el estado de Coahuila hay quienes promueven el consumo de esta planta: en el municipio de Arteaga la señora Rosy Valdés, cocinera tradicional, elabora un asado de puerco con mezquite. Esta receta familiar se ha transmitido por varias generaciones y actualmente se presenta en la Feria de los Asados de Arteaga. También don Manuel Lastra, cronista de la villa de Viesca, realiza esfuerzos para preservar el consumo del mezquite a través de la producción de pinole con el cual se prepara atole.

Además del maguey, el nopal y el mezquite, existían otro tipo de plantas que los indios de La Gran Chichimeca recolectaban durante todo el año. Ya entrada la primavera, en los meses de marzo y abril, aparecía la flor de palma y llenaba los territorios de palmas yucas, con cientos de brotes de color blanco cremoso de sabor delicado. Al momento de abrirse la flor, el gusto se vuelve amargo.

Los chichimecas consumían también los cabuches: la flor de la biznaga, el caviar del desierto. Con la habilidad que tenían para quitar las espinas a los nopales y las tunas, lograron arrancar estos pequeños brotes de colores cálidos y formas geométricas precisas a las cactáceas denominadas como biznagas. Se alimentaban también con productos vegetales ricos en grasas: nueces, bellotas y piñones, que podían recoger con facilidad de las piñas que compartían su fruto. La época de lluvias les brindaba plantas como el berro y el quelite, ricos en hierro. El chile florecía de manera silvestre junto con el orégano, la verdolaga y los tejocotes.

En cuanto al consumo de productos de origen animal, se sabe que los chichimecas cazaban venados, guajolotes, mapaches, palomas y otros animales. Los perritos y las serpientes eran un platillo muy codiciado por los huachichiles; incluso competían con las águilas por estos animales. La mayor parte de las proteínas provenía, en buena medida, de los animales que cazaban, cuya carne por lo general era magra, a diferencia de las carnes de cerdo o vaca traídos por los europeos. Gracias a una alimentación baja en grasas, los chichimecas poseían admirable anatomía, agilidad y fortaleza.

Encabezados por Francisco Cano, los conquistadores arribaron al territorio coahuilense alrededor de 1568. Aunque se ignora la fecha exacta de la fundación de Saltillo, por no disponerse del Acta de Fundación, se sabe con certeza que fue fundada por el capitán Alberto del Canto. La fecha oficial de 1577 se estableció en 1977, durante el gobierno de Óscar Flores Tapia, quien se basó en el Documento del Parral, en el cual se aborda un asunto sobre límites territoriales y en el que ya se habla de la Villa de Santiago del Saltillo. Se dedicó al apóstol cuya fiesta se celebra el 25 de julio y al pequeño ojo de agua que aún se puede apreciar en las inmediaciones de la iglesia de este barrio.

Cuando los primeros colonizadores llegaron al territorio actual de Saltillo enfrentaron serias dificultades, ya que, a diferencia de otros lugares, aquí no encontraron indios sumisos. Por el contrario, eran hombres ágiles y fuertes dispuestos a pelear por su territorio.

Los colonizadores vivían atentos a las señales de peligro. Además de cuidar a sus animales y trabajar la tierra, debían prevenir las incursiones de los huachichiles. Por las noches, se organizaban para descansar y vigilar frente a los posibles ataques de los salvajes.

Ante ello, los conquistadores hicieron venir al norte a indios tlaxcaltecas para atraer a los nativos, hacerlos sedentarios y evangelizarlos. Fue en el año de 1591 cuando Francisco de Urdiñola estableció un grupo de tlaxcaltecas fundando el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala junto a la Villa de Santiago del Saltillo.

Los tlaxcaltecas llegaron al territorio con otra visión, con muchos conocimientos y técnicas de agricultura. Pero lo que más interesaba a este grupo indígena eran los acuerdos establecidos con el virrey, que los convertían en hombres libres que podían disponer de tierras y aguas; también tenían derecho de montar a caballo, usar armas y utilizar el título de “don” antes de sus nombres.

Los tlaxcaltecas eran excelentes agricultores. Sus huertas dieron fama a la ciudad por la calidad de sus productos: cultivaban maíz, frijol, chile y calabaza. También flores, frutos y semillas; del maguey aprovecharon las pencas, el aguamiel, el pulque y el quiote. Utilizaron el pulque como levadura para el pan con base de trigo traído por los españoles.

Usaban también los nopales, las tunas, las pencas de maguey, las vainas del mezquite. Con el maíz cocido preparaban atoles, esquite y los chicales, los cuales aún se consumen en nuestra ciudad en cuaresma y Semana Santa. Además de esto, demostraban una gran habilidad en la elaboración de pan hecho con trigo o con maíz.

El poblado de San Esteban de la Nueva Tlaxcala fue completamente independiente a la Villa de Santiago del Saltillo. Asimismo, se destinó un espacio para que los indios naturales se establecieran, pero a éstos no les gustaba el trabajo que se les imponía y mucho menos permanecer en un mismo sitio. Finalmente desaparecieron.

La cocina del noreste de México, en especial la de Saltillo, conserva influencia tlaxcalteca: las tortillas, las gorditas y las enchiladas son muestra de su habilidad con el maíz, junto con los chicales, los tamales, el atole y el champurrado. Asimismo el pan de maíz, que es posible disfrutar durante la Feria de Saltillo, en julio, y en las fiestas patronales de diversas iglesias de la ciudad. Hay una gran maestría para hornear, junto con el pan de pulque, las semitas, las empanadas y las chorreadas.

Los tlaxcaltecas labraron la tierra y cultivaron maíz, mucho maíz; sembraron hortalizas, plantaron manzanos, membrillos, perones y perales, y en sus tierras prosperaban los magueyes. Con estos productos comenzaron a preparar dulces, licores, mermeladas y conservas que durante mucho tiempo han dado fama a Saltillo.

Por su parte, los vecinos españoles trazaron la plaza, señalaron un lugar para la iglesia y otro para la casa de gobierno. Los colonizadores instalaron molinos de trigo para producir harina y elaborar con ella varios tipos de pan; introdujeron diversos animales, de los cuales obtuvieron cortes de carne y embutidos. Comenzó la producción vitivinícola en lugares cercanos a la ciudad.

El acomodo de la villa del Saltillo al lado del pueblo tlaxcalteca influiría en su desarrollo y, a la larga, también en su historia.

Durante la Colonia, y aun buena parte del siglo XIX, Saltillo adquirió fama por su feria anual, que atraía a comerciantes y vendedores de otras provincias norestenses e incluso del centro del país.

Con el exterminio de los indios naturales, y la fusión de las dos poblaciones se desarrolló una nueva cultura. Al fin, luego de muchos años separados entre sí, españoles y tlaxcaltecas iniciaron el proceso de integración para compartir la generosidad de la tierra y la abundancia de aguas…

Así fue como nació el Saltillo de mis amores, cuya historia gastronómica moderna esbozarán de algún modo estos apuntes compartidos desde la cocina.