Читать книгу Zwei Millionen ham'ma erledigt - Johannes Sachslehner - Страница 10

ОглавлениеBei den Nazis herrscht Aufbruchsstimmung: Nachdem die „Hakenkreuzler“ einige Jahre lang auf der politischen Bühne nur mehr ein bescheidenes Schattendasein gefristet haben, gibt der Erfolg Hitlers bei den Wahlen zum deutschen Reichstag im September 1930 auch den Kärntner Parteigenossen neuen Auftrieb. „Es war ein unaufhaltsamer Marschbeginn in ein neues, stolzes Jahrtausend der deutschen Nation“, schreibt Gauhauptstellenleiter Richard Moschner, Leiter des Gaupresseamtes Kärnten, 1940 im Rückblick: „Abend für Abend Versammlungen, Nacht für Nacht Klebekolonnen und schwere Zusammenstöße mit dem Gegner erforderten ganze Männer.“ Im Mai 1931 wird in Klagenfurt ein „Gau-SA-Tag“ abgehalten, 1.200 „gaueigene SA“ mit zwei Musikzügen und die „Motor-SA“ marschieren auf, ein „erster Propagandamarsch“ in das „rote“ St. Ruprecht, damals noch eine eigene Gemeinde, beschließt diesen Auftritt: „Wie lachten da die Herzen der SA-Männer! In straffer Haltung ging’s, allenthalben begeistert begrüßt von der zahlreich an den Straßen des Aufmarsches versammelten deutsch denkenden Bevölkerung, durch die Stadt, begleitet von Marschmusik und Kampfliedern, hinein in das kommunistisch-marxistische St. Ruprecht. Pfeifkonzert, Gejohle, das war die Begleitmusik im roten St. Ruprecht.“

Auf Anordnung Hitlers wird im Juli 1931 die NSDAP in Österreich umgestaltet, mit der „Landesleitung Österreich“ eine neue oberste Parteibehörde mit Sitz in Linz installiert. Zum Landesleiter ernennt der „Führer“ den Linzer Gemeinderat Alfred Proksch, Landesgeschäftsführer wird der gebürtige Wiesbadener Theo Habicht (1898 – 1944), der eben seine Zeitung Rheinwacht in den Bankrott geführt hat. Habicht, der sich ab August 1932 „Landesinspekteur“ nennen darf, setzt auf Führungs- und Organisationsstrukturen, die sich am deutschen Vorbild orientieren, eine für den Nationalsozialismus insgesamt typische „Parteibürokratie“ mit Parteidienststellen, Parteiämtern und Parteibehörden wird geschaffen, man will seine politische Klientel auf breiter gesellschaftlicher Front ansprechen. Nicht ohne Erfolg – begünstigt von der schweren Wirtschaftskrise und hoher Arbeitslosigkeit, schnellen die Mitgliederzahlen in die Höhe: Hält man in Kärnten im Februar 1930 noch bei 820 Mitgliedern, so steigt deren Zahl Ende 1931 auf 3.600 und Ende 1932 sind es bereits 6.060 Parteigenossen; am 19. Juni 1933, dem Tag des Verbots der NSDAP, kann man auf 10.460 Mitglieder verweisen, die nun mit einem Schlag zu „Illegalen“ werden.

Neben der steigenden Arbeitslosigkeit ist es in Kärnten vor allem auch die Verschuldung der Bauern, die der Propaganda der Nazis in die Hände spielt; allein 1934 werden in Kärnten 876 Zwangsversteigerungen von Bauernhöfen beantragt. In einem Bericht des Landesgendarmeriekommandos von 1932 heißt es zur dramatischen Lage der Bauern: „Die Unzufriedenheit unter der Landbevölkerung ist (…) eine derartige, daß, falls sich die wirtschaftliche Lage nicht bessern sollte, Unruhen zu befürchten sind. Es gibt Bauern, die früher finanziell sehr gut gestanden, heute aber auch schon stark verschuldet sind. Es gibt heute fast keinen Besitzer mehr, der nicht durch die Wirtschaftskrise in Schulden geraten wäre“ (zitiert nach Elste/Hänisch, Auf dem Weg zur Macht) – eine Situation, die die Nazi-Propagandisten geschickt zu nützen wissen: Sie gewinnen bei der bäuerlichen Wählerschaft und bei ländlichen Berufsgruppen wie etwa den Holzarbeitern massiv an Anhängerschaft, wobei es zweifellos nicht nur das „Programm“ der NSDAP ist, das sie erfolgreich macht: Es ist die Art und Weise, wie sie auftreten, Ängste und Hoffnungen schüren. „Gau-SA-Führer“ wird der „unvergeßliche Standartenführer Max Seunik“, unter „seiner Führung übertrugen sich im Sinne unserer Weltanschauung alle guten Werke auf Führer und Männer der SA Kärnten“. In Reifnitz am Wörthersee wird eine „mustergültige Führer-Vorschule“ eingerichtet, in zahlreichen Wochenendlehrgängen trimmt man die neu zur NSDAP Stoßenden ideologisch und schwört sie auf die „Bewegung“ ein.

Die Strategie der Nazis: Sie provozieren mit Aufmärschen und Versammlungen in den Hochburgen des politischen Gegners, sie beeindrucken durch pathetisch-heroische Inszenierungen, sie schrecken vor Diffamierungen ihrer Gegner, vor Gewalt und Terror nicht zurück und locken andererseits mit karitativen Aktionen wie der NS-Nothilfe – ein Konzept, das einem Mann wie Odilo Globocnik gleichsam auf den Leib geschneidert ist. Als Gau-Betriebszellen-Propagandaleiter, der Gau-Betriebszellenleiter Erwin Seftschnig unterstützt, ist es seine Aufgabe, in den Betrieben mit nationalsozialistischen „Zellen“ Fuß zu fassen. „Keine Arbeitsstelle ohne Nazizelle!“ lautet eine Parole, mit der von der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO) in Kärnten agitiert wird, und man bleibt nicht ohne Erfolg: Ein Rundschreiben der Gau-Betriebszellenleitung nennt für den August 1932 bereits Betriebszellen in 26 Orten, in einzelnen Gemeinden, so etwa in St. Veit an der Glan, kann man erstmals „Stützpunkte“ installieren.

Mit dem Ausbau eines persönlichen Netzwerks versucht Globocnik seine Position in den Reihen der „Bewegung“ zu stärken. Freundschaften schließt er etwa mit Gesinnungsgenossen aus Wolfsberg, das sich durch eine rege Nazi-Szene auszeichnet. Da sind die Brüder Herbert Gasser (1910 – 1971) und Paul Gasser (1904 – 1941), Söhne des Wolfsberger Bürgermeisters Gregor Gasser, der politisch im Lager der „Großdeutschen Volkspartei“ steht. Während sich Herbert Gasser 1934 beim Juli-Putsch exponiert und im Lavanttal gegen das „System“ kämpft, wird Paul Gasser nach dem „Anschluss“ mit Globocnik nach Wien gehen. Aus Wolfsberg ist auch die blutjunge Lyrikerin Ingeborg Teuffenbach, Jahrgang 1914, die bei den Treffen der braunen Recken ihre begeisterten Gedichte an den „Führer“ vorträgt. Mit Globocnik verbindet sie bald eine enge Freundschaft; aus Anlass ihrer Heirat im November 1937 mit Heinz Capra wird sie ihn zum Trauzeugen wählen.

Der Handgranatenüberfall zweier SA-Männer auf ein Pionierbataillon des Bundesheers und christlich-deutsche „Wehrturner“ im Alauntal in der Nähe von Krems am 19. Juni 1933 zieht noch am selben Tag das Verbot der NSDAP und all ihrer Organisationen nach sich; Justiz- und Unterrichtsminister Kurt Schuschnigg rechtfertigt in einer Rundfunkrede dieses Vorgehen, die Regierung werde im Kampf gegen den SS-Terror „ihre Pflicht erfüllen“. Im Gefolge dieses „schwersten Mordverbrechens seit dem Bestehen der Republik“, wie die Reichspost am 20. Juni titelt, wird Globocnik in Kärnten zum Gauleiterstellvertreter berufen – Gauleiter ist der ehemalige Bundesheeroffizier Hubert Klausner – und rückt damit erstmals deutlicher ins Visier der Staatspolizei. Am 30. August 1933, um 7.45 Uhr, wird Globocnik von Beamten des Bundespolizeikommissariates Klagenfurt vorübergehend festgenommen, sein Vergehen: Er wagt es, vor dem Fenster des Polizeigefangenenhauses in Klagenfurt mit inhaftierten NS-Häftlingen – im Juni 1933 sind allein in Kärnten 252 Nazi-Funktionäre hinter Gitter gewandert – über politische Themen zu sprechen. Nach „vorgenommener Perlustrierung“ wird er jedoch wieder auf freien Fuß gesetzt.

Als Gauleiter Hans von Kothen, eine „der dubiosesten Figuren der deutschen NSAP“ (Alfred Elste), bei einem Treffen der Kärntner NS-Führungsspitze vom 17. bis zum 19. Juli 1933 in Tarvis versucht, seine Position durch die Bestellung verlässlicher Gefolgsleute abzusichern, ist es Globocnik, der gegen Kothen in die Schranken tritt: Sein Aufenthalt in Tarvis sei „sinn- und zwecklos“, außerdem gefährde ein Agitationszentrum in Tarvis – ein Vorschlag Kothens – die Parteiarbeit in Kärnten.

Wenig später, am 17. September 1933, macht das Bundespolizeikommissariat Klagenfurt ernst: Globocnik wird ein erstes Mal verhaftet und zu sechs Wochen (42 Tagen) Haft wegen illegaler Betätigung für die NSDAP verurteilt. Der konkrete Vorwurf: Er sei „mit seinem Auto F-20 in Begleitung des Karl Grasmug, des Otto Drumbl und des Lehrers Robert Tusch im Lavanttal umhergefahren“ und habe NSDAP-Flugschriften mitgeführt, die am nächsten Tag in der Region verteilt worden seien. Außerdem habe man in seinem Besitz auch einen Brief des ehemaligen Gauleiters Hans von Kothen gefunden, den er einem NS-Kurier übergeben hätte sollen. Wieder ist es Emil Michner, der ihm zu Hilfe kommt: Er interveniert bei Landeshauptmann Hülgerth, seinem Waffenbruder aus den Abwehrkämpfen; Globus wird entlassen und darf sogar die Baumeisterprüfung ablegen; seinen Arbeitsplatz behält er vorerst noch; daran ändert auch eine neuerliche Verhaftung am 13. November 1933 nichts, die eine Haftstrafe von 4 Wochen (28 Tagen) nach sich zieht. Grund für den Zugriff ist der Verdacht, dass er an den Sprengstoffanschlägen in Klagenfurt und Umgebung beteiligt gewesen sein könnte. Das Bundespolizeikommissariat lässt ihn ins Landesgericht Klagenfurt einliefern, doch wieder erweisen sich die Helfer des verdächtigen Nazis im Hintergrund als stärker: Die Staatsanwaltschaft stellt das gegen Globocnik eingeleitete Strafverfahren ein, bereits nach acht Tagen wird dieser wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im Juni 1934 wird Globocnik, wie er später in einem Lebenslauf angibt, „wegen pol. Betätigung aus dem Beruf entlassen“. Was sich hinter dieser harmlos klingenden Entlassung wegen „politischer Betätigung“ verbirgt, erhellt die Aussage des Sohnes von Globocniks Arbeitgeber. Demnach, so erzählt er 1995 Siegfried Pucher, sei der junge Nazi von Robert Rapatz rausgeworfen worden, weil er „auf dem damaligen Lagerplatze meines Vaters – ohne dessen Wissen – Sprengstoff versteckt hatte. Dieser Sprengstoff wurde angeblich für Attentate, Brückensprengungen etc. verwendet. Im Zuge der damaligen polizeilichen Ermittlungen wurde auch mein Vater einige Tage festgenommen, bis sich herausstellte, daß er von dem Sprengstoff nichts wußte und daß Globocnik völlig eigenmächtig und unerlaubt gehandelt hat. Nach diesem Vorfall wurde Globocnik von meinem Vater entlassen.“ Bis zu seinem Rauswurf weiß dieser die Vorteile, die ihm sein Arbeitsplatz bietet, offenbar gut zu nützen. Eine in der Familie überlieferte Anekdote, die Siegfried Pucher berichtet wird, illustriert den Einfallsreichtum Globocniks: So lernt er beim Bau des neuen Priesterseminars der Diözese Gurk in Klagenfurt – Rapatz hat ihm die Leitung dieses Bauprojekts anvertraut – den Bischof von Kärnten Adam Hefter kennen. Eines Tages lädt er den Bischof zu einer Fahrt ins Mölltal ein, unter dem Vorwand, einigen Verwandten Essenspakete zu überbringen. Die angeblichen Essenspakete, die auch unter dem Sitz des Bischofs verwahrt werden, enthalten jedoch weder Speck noch Eier, sondern Sprengstoff, der an die Parteigenossen verteilt werden soll. Im Auto des ehrwürdigen Herrn Bischofs, so das schlaue Kalkül, würde man die Straßensperren der Polizei ungehindert passieren können – der Coup gelingt ohne Zwischenfall.

Die Entlassung beschleunigt die Verwandlung Globocniks zum illegalen Aktivisten – er opfert seine bürgerliche Karriere als Bautechniker und Baumeister endgültig dem Kampf für die NSDAP im Untergrund. Eine neue Bleibe findet der Gauleiterstellvertreter in der Villa von Emil Michner in Krumpendorf, der hier zusammen mit seiner Frau eine Fremdenpension führt. Von den Michners offiziell als „Gärtner“ beschäftigt, kann er hier weiter die Fäden im „illegalen Kampf“ der Nazis ziehen, die Villa wird zur Drehscheibe der NS-Untergrundarbeit.

Nach dem gescheiterten Putschversuch der Nazis am 25. Juli 1934 hilft Globus einigen von der Polizei gesuchten Putschteilnehmern: Er versteckt die Flüchtigen in der Villa der Michners in Krumpendorf und lässt sie anschließend über die Grenze nach Jugoslawien bringen, von dort reisen die Parteigenossen per Schiff weiter nach Deutschland.

Die parteiinterne Karriere erhält durch das Scheitern des Juliputsches neuen Anschub – mehr denn je benötigt man Männer wie Globocnik: junge, dynamische, gut ausgebildete Kräfte mit Durchsetzungsvermögen und hervorragendem Netzwerk.

Im „Reich“ ist inzwischen ein Mann, der all dies ebenfalls verkörpert, auf Globocnik aufmerksam geworden: SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich. Die „richtige“ Umgebung für einen derart organisatorisch geschickten Parteigenossen könne nur die SS sein – Globocnik folgt dem Wunsch aus Berlin und tritt am 1. September 1934 mit der Nr. 292.776 der „Schutzstaffel“ bei, ein entscheidender Schritt, denn von nun an wird seine Parteikarriere, wie schon Alfred Elste und Dirk Hänisch betont haben, steil nach oben weisen. Reinhard Heydrich betraut den Neuen in Kärnten gleich mit einer speziellen Aufgabe: Der von Globocnik und SS-Untersturmführer Albert Gayl geschaffene „Sonderdienst der Gauleitung“ soll in die SS integriert und weiter ausgebaut werden; die Leitung wird dem Parteigenossen Rudolf Thaller übertragen. Aufgabe dieses „Sonderdiensts“ ist die umfassende Nachrichtenbeschaffung, er soll „Tast- und Sinnesorgan am Körper des Volkes, in allen Gegnerkreisen, auf allen Lebensgebieten“ und „bewegliches Instrument“ (Heinz Höhne) sein. Für den agilen Globocnik genau das Richtige, öffnet sich doch damit für ihn ein weites Aktionsfeld. Da sind zum einen die Überwachung und die Beobachtung des politischen Gegners, die bis auf die obersten Dienststellen der „Systembehörden“ in Kärnten ausgedehnt werden; Richter, Ärzte und Wissenschaftler werden als Informanten gewonnen. Es sind Männer wie der aus dem deutsch-nationalen Lager kommende Slowenenhasser Alois Maier-Kaibitsch (1891 – 1958), der im Beirat der Landesführung der Vaterländischen Front und im Vorstand des „Kärntner Heimatbunds“ sitzt und „zum wichtigsten geheimen Mitarbeiter“ des SD avanciert. Die verdeckten Nazis unter den Beamten der Polizei, der Kriminalpolizei und der Gendarmerie werden in einem eigenen „SS-Polizeisturm“ organisiert; Führer dieser Informanten- und Spitzeltruppe ist der SS-Mann Theo Bauer aus Krumpendorf.

Zum anderen „organisiert“ Globocnik, der gerne unter dem Decknamen „Herr König“ agiert, NS-Hilfsgelder aus dem „Reich“, die über Triest bzw. die Schweiz nach Österreich geschleust werden; im Gegenzug „bezahlt“ Globus mit Informationen über die politische Szene in Österreich – insgesamt sind es 8,226.435,-Schilling, die so vom September 1934 bis zum März 1938 über das illegale „Hilfswerk“ zur Finanzierung der Untergrundaktivitäten ins Land gelangen. Und er sorgt für Nachschub, um den Terror aufrechterhalten zu können: Italienische Spediteure bringen in seinem Auftrag Propagandamaterialien, Sprengstoff und Bomben nach Triest, von hier wird das brisante Gut von österreichischen und deutschen Mittelsmännern – Globocnik setzt dafür eigene Sonderkuriere ein – über die jugoslawische Grenze nach Kärnten geschmuggelt.

Auf die Spur Globocniks gerät die Polizei bei einer Hausdurchsuchung am 11. Dezember 1934 in Krumpendorf bei Maria Bauer, einer ehemaligen Pflegerin der Landesirrenanstalt in Klagenfurt. Anlass für die Polizeiaktion ist eine „vertrauliche Anzeige“ und tatsächlich finden die Beamten belastendes Material: so vor allem Listen von NSDAP-Mitgliedern, die „durch das Vorgehen der Behörden irgendwie Nachteile erlitten hatten, sowie viele Unterstützungs- und Darlehensansuchen von in Kärnten ansässigen Nationalsozialisten“. Ein Dokument sticht ihnen jedoch sofort besonders ins Auge: ein vom österreichischen Generalkonsulat in Triest im Januar 1934 ausgestellter und von der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt bis Februar 1939 verlängerter Reisepass, lautend auf den „Bautechniker“ Odilo Globocnik. Das Auffallende an dem Dokument: Die Einträge weisen darauf hin, dass der Pass im Februar 1934 und von Juli bis November 1934 zu zahlreichen Auslandsreisen benützt worden ist.

Maria Bauer wird sofort verhaftet, am nächsten Tag, dem 12. Dezember 1934, nimmt man Globocnik fest; beide werden wegen Verdachtes des Hochverrates in das Landesgericht Klagenfurt eingeliefert. Maria Bauer gibt bei ihrer Einvernahme an, die beschlagnahmten Listen von einem gewissen Herbert Maurer in Klagenfurt erhalten und für diesen fallweise Schreibarbeiten übernommen zu haben; die auf den Listen genannten Personen seien ihr unbekannt, Herbert Maurer inzwischen ins „Reich“ geflüchtet. Auch Globus hat sich eine ähnliche Verteidigungslinie zurechtgelegt: Er habe seinen Reisepass nach der Rückkehr aus Triest nach Klagenfurt im Februar 1934 einem „Bekannten aus Triest“ namens Erhard Berger übergeben, damit dieser das Reisedokument an das Generalkonsulat in Triest zurückstelle. Über das „weitere Schicksal des Passes“ wisse er nichts, er habe weder um Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Passes angesucht noch diesen zu weiteren Auslandsreisen benützt, Erhard Berger halte sich in Deutschland auf.

Es beginnen umfangreiche Ermittlungen rund um den mysteriösen Reisepass und die bei Maria Bauer gefundenen Namenslisten. Dem Fall wird von der Bundespolizeidirektion höchste Bedeutung zugemessen: Da man die Kärntner Kollegen damit etwas überfordert sieht und um die zahlreichen Nazi-Sympathisanten in den Kärntner Polizeireihen Bescheid weiß, betraut man einen dem staatspolizeilichen Büro des Bundeskanzleramtes zugeteilten Referenten mit der Leitung der „Amtshandlung“; am 5. Januar 1935 trifft dieser in Begleitung von fünf Kriminalbeamten der Bundespolizeidirektion in Klagenfurt ein. Rasch erhärtet sich der Verdacht, dass Globocnik gelogen hat, eine Hausdurchsuchung in der Villa von Emil Michner in Krumpendorf wird angeordnet. Hier finden die Beamten am 10. Januar 1935 in einer Handkassette ein versiegeltes Paket mit der Aufschrift „Meine Ersparnisse“. Emil Michner erklärt, dass dies Ersparnisse seiner Tochter Margarete seien, das Paket wird geöffnet, es enthält 2.300,- Schilling und 350,- Lire. Als Grete versichert, dass sie keine Ersparnisse habe und sie das Paket von Erika Globocnik im Auftrag von Odilos Mutter Anna Globocnik zur „Aufbewahrung“ erhalten habe, werden beide, Vater und Tochter Michner, verhaftet und ins Bundespolizeikommissariat Klagenfurt gebracht; auch Anna Globocnik wird festgenommen – die Mutter Odilos tappt in die Falle, als sie behauptet, das Paket beinhalte ihre Ersparnisse, dann aber weder Betrag noch Geldsorten zu nennen weiß. Schwester Erika, die sich angeblich auf einer Skitour befindet, wird zur Fahndung ausgeschrieben.

Weitere Nachforschungen ergeben, dass der Beamte, der den Pass Globocniks in der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt verlängert hat, Nazi-Sympathisant ist, wegen des Verdachts auf Missbrauch der Amtsgewalt wird auch er verhaftet, eine Hausdurchsuchung bei ihm fördert zahlreiche NS-Flugschriften und -Zeitungen zutage. Bei einer Gegenüberstellung mit Globocnik behauptet der Beamte, diesen nicht zu kennen. Die Kriminalbeamten aus Wien glauben dem Mann kein Wort, weitere Hausdurchsuchungen in Spittal an der Drau, in Greifenburg, Feldkirchen, Millstatt und Villach werden vorgenommen, das aufgefundene Material, in mehreren Fällen ein umfangreicher Briefwechsel, erlaubten es den Beamten allmählich, ein genaueres Bild des „Systems Globocnik“ zu gewinnen: Das Geld zur Unterstützung der illegalen Nazis fließt vorwiegend aus dem Deutschen Reich. Drehscheibe der Transaktionen ist eine Hilfsstelle der NSDAP in München, die Kontakte zu Mittelsmännern in der Schweiz und in Italien unterhält, angeblich auch zu einem Schweizer Bankkonsortium, das zur Versteigerung gelangende Liegenschaften von NS-Parteigängern aufkaufen soll. Eine Schlüsselrolle kommt hier Dr. Franz Albertini zu, dem Mitbegründer und Leiter einer Privatkrankenanstalt in Spittal an der Drau; zu den Eingeweihten zählen auch dessen Verwalterin Marie Zmölnig und deren Bruder Stefan Zmölnig sowie die Fabriksbesitzerin Maria Merlin in Dellach. Ein Zimmermädchen in Interlaken namens Edith Pippan soll in diesem geheimen Netzwerk ebenso eine Rolle gespielt haben wie die italienischen Außenhandelsfirmen A. Erker in Mailand und Mazzucato & Figli in Padua oder eine Hotelbesitzerin in Greifenburg.

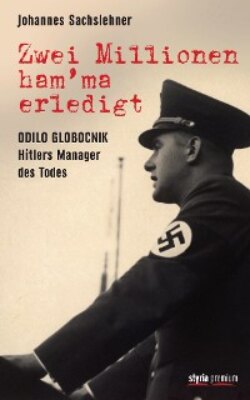

Die Bundespolizeidirektion hat Globocnik im Visier:

das in Klagenfurt angefertigte Fahndungsfoto des jungen Illegalen.

Globocnik selbst, der regelmäßig Kontakt mit SS und SD im „Reich“ knüpfen muss, hält diesen „Unterstützungskreislauf“ durch zahlreiche Reisen am Leben; immer wieder benützt er Decknamen für seine Tätigkeit, insgesamt sollen es „20 oder 30“ gewesen sein. Sein bevorzugtes Reiseziel ist die NSDAP-Hilfsstelle in München; um keinen Verdacht zu erregen, wählt er den Umweg über den Flughafen S. Nicolo del Lido in Venedig, von dem aus er, wie die Beamten der Staatspolizei recherchieren, zwischen 17. Januar und 22. Oktober 1934 viermal nach München abfliegt und gleich achtmal aus München zurückkehrt. Seine Kontaktmänner in Venedig sind, wie die Ermittlungen ergeben, der erwähnte deutsche Staatsbürger Erhard Berger, dem er später seinen Reisepass übergeben haben will, und ein Italiener namens Paul Canappele, wohnhaft in Lavarone.

Im Zuge der Erhebungen im Fall Maria Bauer und Odilo Globocnik wird von den Untersuchungsbeamten auch Hubert Klausner auf seinem Besitz in Latschach am Faaker See aufgestöbert und am 17. Jänner 1935 einvernommen; zu Globocnik befragt, gibt er zu Protokoll: „Den Odilo Globocnik kenne ich noch aus der Zeit meiner Betätigung für die NSDAP. Er war damals in der Betriebszellenorganisation tätig. In der Zeit von der Auflösung der Partei bis zum Juliputsch dürfte ich den Globocnik 1 oder zweimal zufälligerweise auf der Straße oder in einem Caféhaus getroffen haben. Ob ich mit ihm längere Zeit beisammen war, kann ich nicht mehr angeben, doch dürfte dies wahrscheinlich nicht der Fall gewesen sein, da meine Klagenfurter Aufenthalte ohnehin stets von kurzer Dauer waren. Glaublich im April oder Mai 1934 unmittelbar nach den ersten schweren Sprengstoffanschlägen sprach ich mit ihm längere Zeit im Caféhaus Lerch oder auf der Straße irgendwo über die Attentate. Da er damals, ebenso wie ich, diese Anschläge verurteilte, so zog ich ihn als die Aktion Reinthallers einsetzte, trotzdem er noch ein jüngerer Mensch war, wegen seiner Gesinnung ins Vertrauen.“

Über die konkreten Untergrundaktivitäten Globocniks weiß Klausner also kaum etwas, seine Aussage lässt jedoch darauf schließen, dass Globus im Kreis seiner Parteigenossen durchaus für fähig gehalten wurde, in der illegalen Partei höhere Ämter zu bekleiden. Und sie wirft einiges Licht auf Globocniks Rolle bei der „nationalen Befriedungsaktion“ Anton Reinthallers, des späteren ersten Bundesparteiobmanns der FPÖ. Der oberösterreichische Bauer Reinthaller (1895 – 1958), ursprünglich für den Landbund tätig und seit 1930 NSDAP-Mitglied, sucht die Aussöhnung mit dem Ständestaat und tritt für ein Ende des Bombenterrors ein; in einem Komitee der „Nationalen Aktion“ will er, von Hitler zum „Führer der NSDAP in Österreich“ ernannt, alle Kräfte versammeln, die diesen Weg unterstützen. Globocnik hat also keineswegs das Image eines Polit-Rowdys und Bomben-Werfers und ist in diesem Komitee, wie die Aussage Klausners weiter zeigt, als Vertreter eines neuen „gemäßigten“ Kurses der Kärntner Nazis nicht unwillkommen: „Einige Zeit nach dem Putsch, es dürften die ersten Tage im August gewesen sein, kamen zwei Herren aus Wien zu mir nach Unteraichwald, stellten sich als Abgesandte des Ing. Reinthaller, den ich vorher persönlich noch nicht gekannt habe, vor und fragten mich, ob ich an der nationalen Befriedigung (sic!) in Österreich mitarbeiten wolle. Die Namen dieser beiden Herren sind mir nicht mehr in Erinnerung. Der eine von beiden stammt aus Oberösterreich. Die beiden waren zuerst in Klagenfurt und wurden angeblich von hier an mich gewiesen. Wer die Bekanntschaft vermittelt hat, weiß ich nicht.

Als Bedingung für die nationale Aktion wurde von den beiden verlangt, dass man 1.) weder direkt noch indirekt am Putsch beteiligt war, 2.) dass man die Terroranschläge unbedingt verurteilt, und 3.) nicht der radikal nat. soz. Richtung angehört hat. Ich habe den beiden meine Mitarbeit zugesagt.

Ich trat bald darauf in der Sache mit einem gewissen Longin, Beamter in der BH in Villach (= NS-Bezirksleiter Hubert Longin – J. S.), und mit dem Odilo Globocnik in Klagenfurt in Verbindung. Auch mit dem Kommerzialrat Haslacher (= der Unternehmer Franz Haßlacher, 1884 – 1951, u. a. Vizepräsident der Creditanstalt, Präsident des „Ständestaatlichen Holzwirtschaftsrates“ und Präsident der österreichischen Sägeindustrie – J. S.) hatte ich diesbezüglich einige Verhandlungen, und zwar dürfte ich 1 bis 2 mal in Klagenfurt beisammen gewesen sein und einmal hat er mich zuhause besucht.

Mit Globocnik war ich 3 mal in Wien, und zwar glaublich das 1. Male mit einem Auto in Begleitung meiner Frau, meines Bruders samt Frau. Ich wurde mit dem Auto von meinem Hause von Globocnik abgeholt, fuhr dann zuerst mit ihm nach Villach, wo ich meinen Bruder samt Familie abholte und von dort weiter über Klagenfurt nach Wien.

Das zweite und 3. Mal fuhr ich mit dem Globocnik mit dem Zuge nach Wien. Die Auslagen für das Auto und den Zug habe ich selbst aus eigener Kasse getragen.

In Wien haben wir mit Ing. Reinthaller, Radetzkystraße 14 oder 17, in den Amtsräumen der Deutschen Verkehrgewerkschaft verhandelt. Reinthaller gab uns anlässlich unserer Vorsprachen Aufklärungen über den Stand der Verhandlungen mit der Regierung und gleichzeitig Weisungen bezüglich des Verhaltens der einzelnen Mitglieder in den Bundesländern. Hauptsächlich sollten wir auf die nationale Befriedigung hinarbeiten.

Das in meinem Besitz gefundene Schreiben datiert mit 22. 10. 1934, dem auch das Schreiben des Ing. Reinthaller, datiert mit 17. Oktober, angeschlossen war, erhielt ich durch die Post in meine Wohnung zugestellt. Die Unterschrift ist mir unbekannt, doch dürfte der Schreiber der Sekretär des Ing. Reinthaller sein,

Den vorläufigen Vorschlag für die Mitglieder des nationalen Führerrates für Kärnten erhielt ich glaublich im Dezember 1934 ebenfalls durch die Post. Die Aufstellung dürfte meiner Meinung nach durch den RA Dr. Günther erfolgt sein. Seither habe ich mich mit der Sache nicht mehr beschäftigt, und habe auch meine Teilnahme im engeren Landesausschusse des Führerrates wegen finanzieller Schwierigkeiten abgelehnt.

Ob Globocnik im Laufe der vergangenen Jahre in Italien, Schweiz oder Deutschland war, ist mir unbekannt. Er hat mir auch während unserer Reisen nach Wien, obwohl wir über verschiedene Sachen sprachen, hievon nichts erzählt. Ich weiß nur so viel, dass er im Laufe des Herbstes einmal nach Jugoslawien hätte fahren sollen, doch wurden damals zwei andere Herren hinuntergeschickt, und zwar Dr. Günther und Ing. Geil (= Ing. Albert Gayl – J. S.).

Die Mutter und die Schwester des Odilo Globocnik sind mir flüchtig bekannt. Der Oberst Michner ist mir persönlich aus den Abwehrkämpfen bekannt. Ich dürfte ihn seit meiner Abreise von Klagenfurt, d. i. seit Juli 1933, wahrscheinlich nicht mehr gesprochen haben. Seine Tochter Margarete kenne ich nicht.

Dass die Familie Globocnik im Besitz von größeren Geldbeträgen war, ist mir nicht bekannt. Globocnik hat mir einmal während der Fahrt mitgeteilt, er habe von seinem früheren Dienstgeber eine Abfertigung in der Höhe von einigen Tausend Schilling erhalten. Er erzählte mir auch, dass er seinerzeit seine Mutter unterstützt hat, weil sie damals keine Pension erhielt.“

Mit der Familie Rainer verbindet Globocnik bald eine enge Freundschaft.

Die Aussage Hubert Klausners kann am Sachverhalt nichts mehr ändern – das Misstrauen gegen die „Aktion Reinthaller“ ist groß, man traut den Nazis nicht über den Weg. Globocnik wird des Hochverrats für schuldig befunden und zu sechs Monaten (183 Tagen) Haft verurteilt. Unklar ist, wie lange er tatsächlich im Gefängnis ist – die Indizien deuten darauf hin, dass er noch vor dem Ablauf der gesamten Strafe entlassen wird und sofort wieder seine Untergrundaktivitäten aufnimmt. Es gelingt ihm, sich parteiintern immer stärker zu profilieren. Sein neuer „Spezi“ ist der knapp ein Jahr ältere Friedrich Rainer (1903 – 1947), der Sohn eines Lehrers aus St. Veit an der Glan, promovierter Jurist und Notar in Klagenfurt, auch er SS-Angehöriger und Mitarbeiter des „Sonderdiensts“. So wie Globus ist auch Rainer bei Gauleiter Hubert Klausner gut angeschrieben, man trifft sich in Klausners „Villa Alpenheim“ in Latschach am Faaker See; zu diesem engen Kreis gehören auch der Landesbeamte Wladimir von Pawlowski (1891 – 1961), der Sohn des Bezirkshauptmanns von Spittal an der Drau und Propagandaleiter des Gaus, sowie der schon oben von Klausner erwähnte Villacher Bezirksleiter Hubert Longin. Die Gruppe um Klausner, bald auch als „Kärntner Gruppe“ bekannt, gewinnt mit ihren Ansichten rasch an Gewicht; immer stärker kristallisiert sich auch der Gegensatz zur Politik von Hauptmann Josef Leopold (1889 – 1941) heraus, der seit dem 29. Januar 1935 Landesleiter der NSDAP ist und den Kurs der illegalen Nazis vorgeben möchte. Auf zwei „Führerbesprechungen“ in Villach im Sommer 1935, bei denen Rainer als politischer Referent auftritt und Globocnik als Organisationsreferent fungiert, wird bereits der Vorschlag diskutiert, Hubert Klausner in das Amt des Landesleiters zu hieven – Klausner, der den Vorsitz bei diesen Treffen führt, lehnt jedoch ab. Globus und „Friedl“ Rainer sind von nun an im Führerkader der österreichischen NSDAP feste Größen.

Entspannung beim Tischtennisspiel im Garten der Rainers, vermutlich im Frühjahr 1936.

Als Klausner und auch Rainer 1935 für einige Zeit ins Gefängnis wandern, ist es Globocnik, der für einige Zeit, angeblich von Budapest aus, die Parteiagenden führt. Nach seiner Rückkehr kann er sich jedoch nur kurz in Freiheit bewegen – ein Versuch, in Wien unterzutauchen, scheitert kläglich: Am 22. August 1935 meldet sich in Wien ein „Versicherungskaufmann“ Odilo Globocnik unter der Adresse Wiedner Hauptstraße 59/2/7 an; bereits wenige Tage später, am 29. August 1935, wird er über Ersuchen des Bundespolizeikommissariates Klagenfurt von Beamten der Bundespolizeidirektion Wien neuerlich verhaftet und nach Klagenfurt überstellt, man wirft ihm vor, unter dem Decknamen „Schlagg“ von einem gewissen Emil Klauer einen „größeren Geldbetrag“ für „NSDAP-Propagandazwecke“ übernommen zu haben. Wieder lautet die Anklage auf „Hochverrat“ und wieder beträgt das Strafausmaß, verhängt am 29. August 1935, sechs Monate Haft, davon wird ihm „infolge einer Amnestie für 70 Tage Strafaufschub gewährt“.

Der „neue Weg“ der Kärntner Gruppe sieht in der „Anschlussfrage“, dem großen Ziel der Nazis, eine „evolutionäre“ Lösung vor – eine Strategie, für die das Abkommen der Schuschnigg-Regierung mit Hitler vom 11. Juli 1936 zu einem Wendepunkt wird. Das Deutsche Reich verpflichtet sich darin zwar, sich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten Österreichs einzumischen, dafür muss Schuschnigg jedoch ein verhängnisvolles Zugeständnis machen: Vertreter der „Nationalen Opposition“ sollen zur politischen Mitarbeit herangezogen werden – der verstärkten Infiltration öffentlicher Stellen mit Nationalsozialisten und NS-Sympathisanten ist damit Tür und Tor geöffnet; mit dem „betont nationalen“ Nachrichtenoffizier Edmund Glaise-Horstenau und Dr. Guido Schmidt, dem Kabinettsvizedirektor von Bundespräsident Miklas, ziehen zwei Vertrauensleute der Nationalsozialisten in die Regierung ein. Während Schuschnigg in einer Rundfunk-Sondersendung noch über die „Wiederkehr normaler freundnachbarlicher Beziehungen“ und den „wertvollen Beitrag zur Sicherung des europäischen Friedens“ jubelt, rüsten sich die Nazis zu neuem Kampf, nicht zuletzt begünstigt durch die im Juliabkommen vereinbarte Amnestie für inhaftierte Parteigenossen.

Für Globocnik und seinen Freund Rainer ist die Stunde der ersten großen Bewährung gekommen: Da alle anderen leitenden Funktionäre noch im Gefängnis sitzen, empfängt sie am 16. Juli 1936 der „Führer“ persönlich am Obersalzberg. Das Treffen ist ursprünglich schon für den 10. Juli festgesetzt, durch einen „Verständigungsfehler“, wie Globocnik in seinem Memorandum von 1938 meint, verschiebt Hitler den Termin, spricht aber am 10. Juli mit Edmund Glaise-Horstenau, dem Beauftragten Schuschniggs, von dem er die in einem streng vertraulichen Gedächtnisprotokoll festgehaltene Zusage erhält, dass die Regierung in Wien in Zukunft die „nationale Opposition“ einbinden würde. Bei dieser Gelegenheit plaudert Glaise-Horstenau wohl auch über die aktuelle Situation der Nazis – Hitler weiß also bereits im Vorfeld bestens Bescheid. Auf einem Schleichweg überqueren die beiden jungen Nazis die Grenze zu Bayern, die Hoffnung jedoch, dass sie ihr Abgott „väterlich empfangen“ und für ihre Arbeit loben würde, wird bitter enttäuscht. In seiner „Gauleiterrede“ zum vierten Jahrestag des „Anschlusses“ am 11. März 1942 schildert Friedrich Rainer die denkwürdige Begegnung am Berghof: „Der Führer ist uns angefahren. Er sagte uns klar und eiskalt, warum er dieses Abkommen geschlossen habe. Der Führer sagte: Meine außenpolitischen Aktionen vertragen diese Belastung mit Österreich nicht. Ich bekomme dauernd Demarchen über Paris und London und ich muß ein freundschaftliches Verhältnis mit Italien ausbauen und ich brauche Zeit, die deutsche Wehrmacht auszubauen … Ich brauche noch zwei Jahre, um Politik machen zu können. Solange hat die Partei in Österreich Disziplin zu bewahren. Sie hat sich zu fügen, sie hat mit allen Mitteln Politik zu machen und auf dem Boden der Tatsachen zu stehen.“ Rainer wagt es nachzufragen, was denn mit „Politik machen“ genau gemeint sei, ob das auch eine Tätigkeit im Rahmen der Vaterländischen Front bedeuten könne, was Hitler bejaht; Globocnik, der nun auch zu Wort kommt, schildert die schwierige Lage der vielen verhafteten Parteigenossen und ihrer Familien und verweist darauf, dass man mit der Unterstützung des Reiches rechne. Hitler, der in Gegenwart von Martin Bormann und Joseph Goebbels mit den beiden Kärntnern spricht, gibt sich allmählich versöhnlicher und überträgt ihnen die Verantwortung für die künftige Entwicklung der NS-Bewegung in Österreich. Rainer zeigt sich als gehorsamer Parteisoldat: „Mein Führer, wir verstehen, was Sie wollen, wir werden uns bemühen, dem Rechnung zu tragen.“ Hitler meint daraufhin: „Ich bin ja der treue Eckart Österreichs.“ Dann tritt er zum großen Fenster des Berghofs und erklärt: „Hier stehe ich, und werde Euch nicht verlassen.“ Rainer, der die einstündige Begegnung in der Rückschau etwas verklärt, verschweigt, dass Enttäuschung und Irritation groß sind, mit dem Unmut Hitlers hatte man in dieser Form nicht gerechnet.

In der Nacht vom 16. zum 17. Juli kehren sie über die grüne Grenze zurück nach Österreich, um 4 Uhr früh erreichen sie Großgmain. Friedl Rainer fasst das Erlebte zusammen: „Lieber Globus, die Situation ist einfach. Machen wir einen Fehler, werden wir vom Führer ins KZ gesteckt, machen wir die Sache richtig, werden wir dem Führer helfen können.“ Vorsorglich haben sie die Vertreter der Gauleitungen nach Anif bestellt, wo sie noch am selben Tag Bericht über ihr Abenteuer am Obersalzberg geben, vor allem die von Hitler gewünschte Strategie vorstellen. Man einigt sich darauf, den „Anweisungen“ des „Führers“ zu folgen und die Zusammenarbeit mit der „Vaterländischen Front“ zu suchen. Globocnik obliegt es, mit den Parteigenossen die organisatorischen Fragen zu besprechen.

Wenige Tage später, am 23. Juli 1936, wird Landesleiter Hauptmann Josef Leopold aus dem Anhaltelager Wöllersdorf entlassen, am 31. Juli gibt es ein Treffen mit den Kärntner Parteigenossen in Leopolds Wohnung in Krems. Globocnik und Rainer berichten über ihr Gespräch mit dem „Führer“ und sichern dem Landesleiter ihre Loyalität zu; Leopold, der damit wieder die Führung der Partei übernimmt, zeigt sich zur Zusammenarbeit bereit – Rainer und Globocnik sollen mit ihm als Chef das leitende „Kabinett“ bilden. Die beiden Kärntner Freunde nehmen den Vorschlag an, nach zwei Wochen ist der Pakt von Krems jedoch bereits Makulatur – der alte „Kämpfer“ Leopold kann sich mit der neuen Taktik, die Passivität, geduldiges Abwarten und politische Aktivität auf legaler Ebene verlangt, nicht anfreunden und er misstraut ihnen – er hat Angst, dass die beiden jungen „Rebellen“ eine oppositionelle Gruppe gegen ihn anführen könnten, etwa im Bündnis mit dem steirischen Gauleiter Walter Rafelsberger. Und er fürchtet, nicht ganz zu Unrecht, mögliche direkte Kontakte der Kärntner mit Berlin hinter seinem Rücken. Das Verhältnis zwischen der Landesleitung und Klagenfurt verschlechtert sich kontinuierlich; Leopold-Intimus und Stabsführer der SA Alfred Persche notiert über diese Zeit: „Menschen wie Dr. Rainer, Globotschnigg (sic!), Seys-Inquart (sic!) haben überhaupt kein Gesicht und nicht die geringste Aussicht, sich irgendwie durchzusetzen; wenn sie sich aber auf Namen berufen können, wie Clausner (sic!), Reinthaler“ – es ist das immer stärker werdende Netzwerk der Kärntner Gruppe, das Leopold beunruhigt. Was Reinthaller betrifft, so vertritt er eine klare Linie: Reinthaller sei „undiszipliniert“ und überschreite „den Rahmen der ihm zugewiesenen Aufgaben“, er habe sich um die „Organisation der Bauernschaft zu kümmern, aber um sonst nichts“, stattdessen „fuhrwerke er ununterbrochen in der Geschichte herum und versuche große Politik zu machen“, wie Alfred Persche referiert, nun sei aber die Geduld des Landesleiters zu Ende: Große Politik, die will Hauptmann Leopold selbst machen, und so wird Reinthaller im Lauf des Jahres 1937 „entmachtet“ und an den Rand gedrängt. Gleiches hat Leopold mit Rainer und Globocnik vor, doch in ihrem Fall muss er zunächst etwas Geduld beweisen. Die „nationale Opposition“ hat sich indessen eine neue „politische Leitfigur“ (Maurice Williams) erkoren: den Rechtanwalt Dr. Arthur Seyß-Inquart (1892 – 1946). Während Rainer mit Seyß-Inquart, der 1936 von Schuschnigg in den Staatsrat berufen wird, hervorragend zusammenarbeitet, ist das Verhältnis zwischen Globocnik und dem „Verbindungsmann“ zum Kabinett Schuschnigg von Anfang an gespannt: Der katholisch-nationale Seyß-Inquart kann mit der hemdsärmeligen „Macher“-Mentalität Globocniks nichts anfangen, Globus wiederum gefällt die zögerliche, betuliche Art des Rechtsanwalts nicht. Seyß-Inquart ist zudem noch nicht einmal Parteimitglied, er beugt sich aber der Mehrheit der Parteigenossen, die ihn an die Spitze schieben wollen.

Noch weniger kann ihn aber Hauptmann Leopold leiden, der sich zunehmend einer wahren Phalanx von Gegnern seines Kurses gegenübersieht. Im August 1937 kommt es zum Eklat: Leopold schließt Globocnik aus der Partei aus, Seyß-Inquart und seine Anhänger nennt er „Verräter, Schurken und Lumpen“; den Parteigenossen wird jeder Kontakt zu diesen Männern untersagt. Auch Rainer wird geächtet und erhält die Anweisung, sich nicht mehr in Angelegenheiten der Partei einzumischen – eine Aktion, die letztlich Hauptmann Leopold selbst zum Verhängnis werden wird. Da hilft es auch nichts, dass er Hitler gegenüber Globocnik und Rainer als Feinde der NS-Bewegung anschwärzt – er hat sich selbst ins Aus gestellt: Hitler wird ihm das nicht verzeihen und ihn am 20. Februar 1938 endgültig mattsetzen.

Vom wilden Rundumschlag Leopolds wenig beeindruckt, widmen sich Globocnik und Rainer weiter ihren illegalen Aktivitäten; Probleme mit der Polizei gibt es wieder im Frühjahr 1937, als die Landesleitung des NS-Hilfswerks in Kärnten „aufgedeckt“ wird. Globocnik reagiert mit gewohnter Ruhe und Übersicht: Am 8. März 1937 gibt er einer gewissen Karoline Thaler den Auftrag, dem aus Wien anreisenden Rechtsanwalt Dr. Heinrich Gmoser, der einen „größeren Geldbetrag“ für das NS-Hilfswerk bei sich trage, bis nach St. Veit an der Glan entgegenzufahren und ihn vor einer Kontrolle durch die Polizei zu warnen. Gleichzeitig solle sie von Gmoser das Geld übernehmen und „gesichert“ nach Klagenfurt bringen. Globocnik erwartet Karoline Thaler, die den Auftrag erfolgreich abwickelt, in der Bahnhofstraße in Klagenfurt, nimmt ihr das Geld ab – und verschwindet. Die Sicherheitsdirektion für das Land Kärnten schreibt ihn daraufhin im Z. P. Bl. unter dem Art. 3886/36 wegen „Verdachtes des Hochverrates“ zur Verhaftung aus.

Am 14. Juli 1937, um 12.10 Uhr, wird Globocnik aufgrund dieses Haftbefehls in Klagenfurt verhaftet, doch noch am gleichen Tag, um 17 Uhr, trifft aus Wien der „fernmündliche Auftrag“ von Staatssekretär Michael Skubl ein, dass Globocnik auf freien Fuß zu setzen und die Ausschreibung zu widerrufen sei. Michael Skubl, der Staatssekretär für Angelegenheiten des Sicherheitswesens und Leiter der Bundespolizeidirektion, ist wie Globocnik Kärntner und 1877 in Bleiburg geboren – Globus, so scheint es, hat nun schon einflussreiche Fürsprecher.