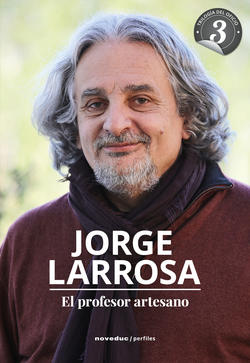

Читать книгу El profesor artesano - Jorge Larrosa - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеQueda al menos:

La honradez de nuestros esfuerzos, el trabajo limpio.

Ludwig Hohl

Trabajo bien hecho significa:

Por fin me resulta totalmente indiferente cómo soy.

Al fin y al cabo, soy.

Peter Handke

En el libro que recoge su último curso en el Collège de France, Roland Barthes dice que no se aburre nunca cuando las personas conversan acerca de su oficio, cualquiera que sea. Dice también que la gente, en lugar de hablar de lo que hace todos los días, suele limitarse a una “conversación general”, y que los intelectuales tienen “ideas” y “posiciones” y les encanta hablar de ellas, pero hablan “como si no tuvieran oficio”. Dice, por último, que lo que pretende abordar en su curso tiene que ver con la experiencia humilde y material del oficio de la escritura, con lo que él llama “lo ínfimo cotidiano” y “el quehacer”, con esas tareas diarias e insignificantes que Barthes, de la mano de Marcel Proust, remite a la artesanía. (1)

Gilles Deleuze inicia uno de sus libros diciendo que: “Tal vez no se pueda plantear la pregunta ‘¿Qué es la filosofía?’ hasta tarde, cuando llega la vejez y la hora de hablar concretamente”. Parece entonces que uno solo puede preguntarse en qué consiste eso que hace cuando ya lo ha hecho, cuando “por fin se puede decir: ¿pero ¿qué era eso, lo que he estado haciendo durante toda mi vida?”. (2)

Y citaré también a Giorgio Agamben cuando dice que “la forma-de-vida no es algo así como un sujeto que preexiste al vivir y le da sustancia y realidad. Por el contrario, se genera viviendo (…), es solo una manera de ser y de vivir”. Y, un poco más adelante, “es en la traza de eso en lo que hemos perdido nuestra vida donde acaso sea posible reencontrar nuestra forma-de-vida”. (3)

* * *

De eso se trata en este libro: de la materialidad de los quehaceres que constituyen el oficio de profesor, de la proximidad de ese oficio con una forma de vida, de la imposibilidad de responder de un modo abstracto a la pregunta por el significado de ser profesor. Aquí se lee, se conversa y se escribe sobre el oficio, pero también se muestra al profesor (que soy) ejerciendo como tal. No solo dándole vueltas a qué es y cómo se hace eso de ser profesor, sino también tratando de elaborar, pública y concretamente, el significado de lo que he estado haciendo toda la vida. La pregunta por el profesor es, para mí, una pregunta tardía, de esas que aparecen al final de una vida dedicada al oficio, y una pregunta a la que, desde luego, ya no podría responder hablando en general. Por eso, el lector que quiera encontrar una idea sobre lo que es o debería ser un profesor se sentirá decepcionado. Pero confío en que los que se dispongan a acompañar pacientemente la crónica de lo que fueron algunos de mis quehaceres durante un curso sobre el oficio encontrarán algunos momentos que les interesen.

* * *

Como se sabe, en español, y también en francés, existe una distinción entre el maestro (de escuela primaria) y el profesor (universitario, pero también de secundaria). Sin embargo, y tal vez por influencia del inglés, se habla, en general, de formación de profesores o de formación del profesorado. En este libro se parte del significado etimológico de escuela como scholè, como tiempo libre, como separación de un espacio-tiempo para el aprendizaje y el estudio (para el aprendizaje como efecto no programado ni programable del estudio), y se dice varias veces que lo que tendríamos desde la educación infantil hasta la universidad serían diferentes tipos de escuela. De ahí que haya optado también por una palabra genérica, por la palabra “profesor” (para evitar las connotaciones iniciáticas que a veces tiene la palabra “maestro”), y lo que habría, desde los estudios primarios hasta los superiores, serían “distintas especies de profesor”.

Ya que estamos en cuestiones de vocabulario, sospecho que tal vez a algunos lectores, lectoras o lectorxs les molestará el uso exclusivo del genérico masculino para nombrar a todas las personas que ejercen el oficio de profesor. Sobre eso diré, y no para disculparme, que la “salud” de la lengua con la que elaboramos lo que somos y lo que nos pasa ha sido una de mis obsesiones como escritor y como profesor. Más de una vez me he puesto a la sombra de ese aforismo de Peter Handke que dice: “Mi partido es el lenguaje: quienes se abren a su moral, esos son los míos”. Este libro es también una tentativa de construir una lengua para hablar del oficio que le devuelva cierta dignidad, cierta nobleza. Y es también una tentativa para pensar su ejercicio desde la singularidad y la diferencia (desde las maneras de cada uno). Pero, para mí, el combate por defender la lengua común de su arrasamiento ha estado y está en otro lugar que el de lo que ahora se llama “lenguaje inclusivo” y, en cualquier caso, estoy ya mayor como para cambiar de costumbres.

Diré también que no he tratado de escribir un libro sobre profesores para profesores (menos aún un libro espejo). Aquí aparecen panaderos, limpiabotas, cineastas, cocineros, carpinteros y todo tipo de artesanos que hablan sobre su oficio. En ese sentido, espero que lo que se dice sobre el oficio de profesor consiga interesar a todos aquellos a los que, como a Barthes, les gusta escuchar a la gente contando lo que hace, y pensando sobre ello.

Además, cualquier elaboración, más o menos personal, a propósito del ejercicio de cualquier oficio, no puede dejar de ser una consideración sobre el mundo en el que ese oficio se ejerce y con el que el oficio, de algún modo, se compromete. Desde ese punto de vista, este libro podría leerse también como una reflexión, a la vez personal y colectiva, sobre cómo se ve el mundo desde una sala de aula o, dicho de otra manera, sobre qué es lo que se puede percibir de lo que pasa ahí afuera cuando uno se pasa la vida leyendo y escribiendo, preparando y dando cursos, trabajando junto a una pizarra, rodeado de estudiantes.

* * *

El libro transcribe un curso de maestría dedicado al oficio de profesor, visto desde el punto de vista de la artesanía. Existen numerosas obras que transcriben cursos, pero lo que suele encontrarse es solo la voz del profesor que los imparte, generalmente, un autor reconocido. Aquí, sin embargo, el profesor no es un autor sino un lector que da a leer o, dicho de otro modo, aquí la voz de profesor no sostiene un discurso, sino que propone y acompaña un curso. Por eso se citan, se comentan y se parafrasean extensamente los textos que se trabajaron; se anotan las conversaciones que se produjeron; se transcriben algunos de los ejercicios de los estudiantes; se da cuenta de las dificultades, las dudas, los ensayos fallidos, las imprecisiones, los desacuerdos, los caminos que se ensayaron y no llevaron a ninguna parte, y no se evitan las repeticiones, las vueltas atrás, los desvíos y, desde luego, los momentos más o menos tediosos. Un curso es un ejercicio, pero también un experimento (a veces fallido) y lo que se cuenta aquí es la forma que tuvo una tentativa concreta de pensar el oficio de profesor, en un cierto lugar y en un determinado momento.

El curso duró 30 horas presenciales (a las que habría que añadir las empleadas en la lectura y en la realización de los ejercicios), y durante todo ese tiempo hubo de todo. Si lo que quiero mostrar en este libro es, precisamente, un curso, no me queda otro remedio que exponer todo su desarrollo y no solo ofrecer las ideas más o menos elaboradas que podrían haber sido su síntesis o su resultado. Todo profesor sabe que un curso no puede resumirse, sino que tiene que cursarse, y sabe también que lo que es formativo es el recorrido y que eso, el recorrido (el duro trabajo de la experiencia), no puede ser ahorrado. Además, mi propia manera de entender un curso (como un ejercicio colectivo de pensamiento) impide anticipar las conclusiones, por el simple motivo de que no las hay. Un curso no tiene conclusiones (mucho menos lo que ahora se llaman “resultados de aprendizaje”) sino efectos; dichos efectos son, desde luego, los de cada uno, y además, por definición, solo pueden darse (si es que se dan) a lo largo del curso.

Desde ese punto de vista, lo que tendríamos aquí sería, también, el autorretrato de un profesor haciendo un curso sobre el oficio de profesor.

* * *

El curso tuvo lugar en 2017, duró un trimestre, se tituló “La investigación de la experiencia educativa: lenguajes y saberes”, y fue compartido con el profesor José Contreras. Como todo curso, estuvo organizado alrededor de un asunto que propuse para el estudio, el ejercicio y la conversación. Para eso, puse sobre la mesa una selección ordenada de materiales, en este caso algunos textos y algunas películas (lo que sería, en términos clásicos, un dossier) y una colección de ejercicios: algunas cosas para leer y algunas instrucciones para escribir con la esperanza de fomentar (en la lectura y en la escritura) ese indecidible que llamamos pensamiento.

Sin embargo, en un curso de esas características lo que importa es la conversación, es decir, lo que se da en la sala de aula en relación a la lectura, la escritura y el pensamiento, cuando estos se hacen en público. En un curso, leer y escribir son necesarios, simplemente, para poder entrar en la conversación. Un curso es un trabajo colectivo, público, hecho con otros y frente a otros, y no hay lectura ni escritura que no supongan la escucha, el comentario, el contagio y el estímulo mutuo. Además, como se sabe, cualquier curso que se propone se ve frecuentemente interrumpido y desviado por la conversación misma y nunca se corresponde exactamente con lo que se había previsto o planificado.

Por tanto, lo que el lector encontrará aquí serán presentaciones de textos (de lo que fue la bibliografía y la filmografía del curso), resúmenes de las conversaciones que surgieron en el comentario de los textos y de las películas, transcripciones de ejercicios (tal como fueron elaborados y presentados por los estudiantes) y algunas (tal vez demasiadas) divagaciones. Además, durante el tiempo de escritura del libro no he podido resistirme a introducir algunas piezas que no tuvieron lugar en el curso, pero que hubieran podido tenerlo. Y podrán encontrarse también las huellas de algunas conversaciones con profesores que no se produjeron, estrictamente, en el interior del curso pero que, de alguna manera, tuvieron en él su impulso y su pretexto.

Por eso, lo que el lector tiene en sus manos es una reconstrucción más o menos fidedigna del curso, pero también un texto escrito antes, durante y después del curso, inspirado por el curso, por la materia del curso, por las conversaciones del curso y de los alrededores del curso, que contiene algo de lo que fue, algo de lo que pudo ser, algo de lo que imaginé que fue y, seguramente, algo de lo que me hubiera gustado que fuera. Como el relato de cualquier historia de amor. Algo parecido a lo que dice Barthes en su famoso texto sobre el seminario, cuando afirma que ese lugar no es ni real ni ficticio y que “el seminario (real) es el objeto de un (ligero) delirio y que estoy, literalmente, enamorado de ese objeto” (4).

En cualquier caso, si este libro tiene algún interés es porque tal vez pueda servir como material para otras conversaciones que, sin duda, incluirán otros textos, otras películas, otros ejercicios, otras divagaciones y otros conversadores. De ahí que su subtítulo sea “Materiales para conversar sobre el oficio”.

* * *

Todo eso, claro, no debe entenderse como un “contenido”, sino como la huella y el efecto de lo que hicimos y de lo que nos pasó (de lo que leímos, escribimos, pensamos y conversamos). Todo curso es acerca de algo (en este caso, el oficio de profesor), pero ese “algo” solo puede darse (y pensarse) en tanto construido y delimitado a lo largo del curso mismo y, en general, indirectamente y desde distintas perspectivas (desde los distintos textos que lo nombran y desde las distintas imágenes que lo muestran). Además, el hecho de estar construido a partir de un dossier hace que un curso suponga introducirse en una conversación ya existente. Por eso un curso no empieza una conversación, sino que entra en ella y no la acaba, sino que la sigue. Un curso es una conversación que empieza en medio (de una conversación) y acaba en medio (de una conversación). Lo que hace el profesor es proponer esa conversación, delimitándola de una cierta manera, poniendo sobre la mesa una serie de autores y de textos que, al modo de personajes de una obra de teatro, van entrando sucesivamente en escena, exponiendo sus posiciones y sus réplicas, haciendo que la conversación sea cada vez más densa y más polifónica (de ahí que cada sección vaya encabezada por los nombres de los conversadores que intervinieron en ella o, al menos, los que dejaron su huella en la escritura). Por otra parte, en tanto que la lectura, la escritura y la conversación están, en un curso, orientadas al pensamiento, podría decirse también que el profesor, estrictamente, no tiene ni sostiene ideas, sino que su trabajo consiste en diseñar un dispositivo para la generación de ideas. Algo que, desde luego, no puede anticiparse y siempre está del lado del quizá. (5)

* * *

Este libro forma parte de una trilogía. De alguno de los ejercicios del curso que se relata aquí surgió Esperando no se sabe qué. Sobre el oficio de profesor (6), que contiene dos partes. La primera, “Elogios y elegías”, es un itinerario de estudio (un ejercicio) que conduce a un elogio muy personal de la sala de aula como lugar de lectura, de escritura, de conversación y de pensamiento (como lugar de estudio), justo en el momento en que todo eso se está desvaneciendo. Lo que habría ahí, entonces, sería el autorretrato de un profesor estudiando el lugar de su oficio o, tal vez, tratando de componer un curso (o una clase) donde la especificidad de ese lugar pueda hacerse presente para los demás, pero también –quizá, sobre todo– para sí mismo.

La segunda parte, “Incidencias y coincidencias”, consiste en una serie de conversaciones que tuvieron lugar a lo largo de casi cuatro meses de cursos y conferencias por distintos países de América Latina a finales de 2017 en los que el tema era, justamente, el oficio de profesor. Podríamos encontrar ahí el autorretrato de un profesor dando cursos, impartiendo conferencias, conversando con sus alumnos, con sus oyentes, con sus lectores, consigo mismo y, en varias ocasiones, con algunos amigos que, como él, también le dan vueltas a qué es y cómo se hace eso de ser profesor. (7)

El otro libro se titula P de profesor (8) y está compuesto por largas conversaciones con Karen C. Rechia alrededor de lo que fueron mis cursos en la Universidad de Barcelona en un semestre del año 2015. El libro está organizado como un diccionario que incluye anotaciones sobre el asunto de cada una de las materias que impartí, sobre algunos de los textos y de las películas que trabajé en clase, sobre los ejercicios que propuse a los estudiantes y sobre las distintas incidencias con que nos íbamos encontrando. A partir de ahí, el libro consiste también en la elaboración de una serie de palabras (y de no-palabras) que dicen algo de la manera como entiendo el oficio. En ese sentido, podría tomarse como el autorretrato de un profesor conversando con una profesora sobre sus quehaceres de cada día.

Además, en 2017 tuvo lugar en Florianópolis un seminario internacional titulado “Elogio del profesor”, que tuvo como materia central de discusión esos tres volúmenes que componen la Trilogía del oficio. Los comentarios que se hicieron allí, junto con mis respuestas, se han publicado en otro libro que podría tomarse, con toda justicia, como un anexo a los otros tres. (9)

* * *

Los tres libros pueden leerse, claro, desde su asunto (el oficio de profesor), pero también como una tentativa de elaborar distintas modalidades de lo que podríamos llamar una prosa (o una voz) de profesor. Su posible interés, entonces, no estaría solo en lo que dicen, sino también en cómo lo dicen. En la escritura no solo importa lo dicho, sino también –quizá, sobre todo– los modos del decir. Lo que habría en ellos sería un profesor estudiando, conversando y dando un curso, pero también tratando de dar forma, en el lenguaje, a sus maneras de estudiar, de conversar y de dar clase; a esas actividades que, en definitiva, lo hacen profesor. En ese sentido, la trilogía podría entenderse como una tentativa de elaboración de las condiciones conceptuales y formales para una conversación posible sobre el oficio. (10) Y podría considerarse, también, como una actualización (a mi manera, claro) de ese género quizá ya anacrónico que podríamos llamar “ensayo pedagógico”. (11) Ese en el que no se escribe como experto o como especialista, sino como alguien que le da vueltas y revueltas a qué es eso a lo que llamamos “educación”. Y ese en el que no se escribe para un destinatario determinado (al que se quiere trasmitir algunas ideas o persuadir de algunas convicciones), sino a un interlocutor no marcado (a todos en general y a nadie en particular) o, como se decía antes, “a quien pueda interesar”.

* * *

En la palabra “oficio”, de P de profesor, justifico mi apartamiento de la palabra “profesión” (y de la expresión “profesión docente”), porque esta última está contaminada por la ideología del “profesionalismo”, mientras que la primera remite a la artesanía:

A la materialidad del trabajo, a la tradición en que se inscribe, a la huella subjetiva del artesano, a su presencia corporal. Remite también, como dice Richard Sennett, “a ese impulso humano duradero y básico de realizar bien una tarea, sin más”. Y remite a la maestría, a las maneras de hacer encarnadas en el conocimiento sensible de los materiales, en el uso conveniente de los artefactos, en la precisión de los gestos. El obrar del artesano, su oficio, muestra su maestría, es decir, el saber encarnado en su propio cuerpo.

Y el último párrafo dice lo siguiente:

Me reconozco en eso de la indistinción entre lo que se hace y lo que se es; en eso de que el oficio de profesor no tiene que ver con perfiles de competencias, con metodologías o técnicas didácticas o con resultados sino con “serlo de verdad”, sea eso lo que sea; en eso de que incorpora una serie de hábitos que constituyen un ethos, una costumbre, un modo de ser y de actuar, un modo de vivir; en eso de que el oficio debe ser ejercido con devoción, es decir, entregándose a él y respetándolo; en eso de que implica compromiso y, a veces, pelea; y, sobre todo, huyendo de toda solemnidad y de toda grandilocuencia, me reconozco también en lo que el oficio tiene de ínfimo y cotidiano, de algo que se hace cada día (y no en momentos excepcionales) y de un modo menor, rutinario, a veces aburrido, con gestos mínimos, modestos, casi desapercibidos, sin espectáculos ni artificios. (12)

* * *

Se comprenderá entonces que la opción de aproximar el oficio de profesor a otros oficios artesanos pone este libro a contracorriente. En primer lugar, del programa educativo del capitalismo cognitivo, ese que se fundamenta en el aprender a aprender, en las competencias y en las así llamadas inteligencias múltiples. En segundo lugar, a contracorriente de la conversión de la escuela en una empresa, de la educación en una inversión y de los niños y los jóvenes en futuros talentos que hay que localizar y desarrollar. Tercero, de la reconversión de los profesores en facilitadores de aprendizaje, entrenadores de competencias, animadores de aula y gestores emocionales. En ese sentido, al tratar de construir una manera escolar y pedagógica de pensar el oficio, este libro trata de situarse al margen tanto de la colonización psicológica de las teorías y las prácticas educativas (esa que las fundamenta en las teorías del aprendizaje y que atraviesa lo que algunos llamamos “learnification de la educación”) como de su colonización económica (esa que atraviesa lo que algunos llamamos “mercantilización de la educación” y que se despliega en la obsesión por la eficacia, por los objetivos y los resultados –de aprendizaje–, y por el uso de palabras como “calidad” o “innovación”).

Y se comprenderá también que este es un libro que ama, dignifica y defiende el oficio de profesor frente a todos aquellos que solo les dicen lo que hacen mal y lo que deberían hacer de otra manera; que sus maneras están obsoletas y atrasadas; que deben reciclarse y actualizarse; frente a todos aquellos que, bajo la máscara de su “profesionalización”, de su “renovación” y de su “adaptación a los tiempos que corren”, contribuyen a su proletarización y precarización, a la pérdida de la autonomía en su trabajo, a la erosión de su autoridad simbólica y, lo que es peor, a la disolución del sentido público de su trabajo.

* * *

Este libro hubiera sido imposible sin los trabajos de Jan Masschelein y Maarten Simons, especialmente su Defensa de la escuela (13). A ellos les debo una aproximación amorosa, morfológica y material a la institución escolar que me dio el marco para pensar el oficio de profesor y, sobre todo, la posibilidad de elaborar concretamente –y, desde luego, a mi manera– lo que he estado haciendo toda la vida.

No puedo sino agradecer los comentarios animosos e inspiradores de los primeros lectores, en distintos momentos de su elaboración, de todos o alguno de los libros que componen la trilogía del oficio. Entre otros: Daniel Goldin, Inés Dussel, Maximiliano López, Ana María Preve, Karen Rechia, Caroline Cubas, Luiz Augsburguer, Rosana Fernandes, Leda Fonseca, Alfredo Veiga-Neto, Raquel Leão, Fernando Bárcena, Joan-Carles Mèlich, Olga Martínez. Paco Robles, Glaucia Costa, Thereza Bertazzo, Melissa da Silva, Carmen Sanches, Tiago Ribeiro, Cláudia Fernandes, Facundo Giuliano, Fernando González, Diana Suárez, Jaume Cela, Luciana Chait, José Contreras, Diego Tatián, Eva da Porta, Fernanda Pérez, Roberto Valencia, Miguel Morey, Joaquín Esteban, Luis Páez, José García Molina y Rosa Mari Ytarte.

Debo un agradecimiento muy especial a los que fueron mis estudiantes en el curso que se relata. Ellos me hicieron profesor por la confianza que me otorgaron desde el primer momento y por su disposición a seguirme en el camino, a veces hablando y a veces callando, a veces interesados y a veces molestos, pero siempre atentos, rigurosos, respetuosos y cordiales.

Y, desde luego, no hubiera tenido las fuerzas para escribir este libro sin el impulso de todos esos profesores y profesoras que, en algún momento de mi vida, se acercaron para decirme que alguna de mis palabras los había ayudado a dignificar su oficio y a perseverar en él.

1- Barthes, R. (2005). La preparación de la novela. Buenos Aires: Siglo XXI, p. 58.

2- Deleuze, G. (1993). ¿Qué es la filosofía? Barcelona: Anagrama 1993, p. 7.

3- Agamben, G. (2017). Para una ontología del estilo. En El uso de los cuerpos. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, pp. 401, 411.

4- Barthes, R. (2002). Au seminaire. En Œuvres Complètes, Vol IV. 1972-1976. París: Seuil, p. 502.

5- Algo de eso desarrollé hace ya algunos años en Entre las lenguas. Lenguaje y educación después de Babel (Barcelona: Laertes, 2003), especialmente en el capítulo titulado “Dar a leer… quizá”.

6- Barcelona: Candaya (2019) y Buenos Aires: Noveduc (2019).

7- En 2018 se publicó en Brasil (Belo Horizonte. Autêntica) un libro de casi 600 páginas titulado Esperando não se sabe o quê. Sobre o ofício de profesor. La primera parte de ese libro, “Das mãos e das maneiras: um curso” podría considerarse como una primera versión de este que el lector tiene en sus manos. Lo que ocurre es que al disponer de tiempo para preparar esta edición en español no pude resistir la tentación de eliminar y añadir algunas cosas y de reelaborar otras. Algo no muy distinto de lo que dicen que hacía Bonnard cuando entraba con un pincel y una paleta en los museos donde se guardaban sus cuadros, para corregirlos y mejorarlos.

8- Buenos Aires: Noveduc (2018). En Brasil se publicó en São Carlos. Pedro & João editores (2018).

9- Larrosa, J; Rechia, K. C. y Cubas, C. J. (eds.) (2020). Elogio del profesor. Buenos Aires: Miño y Dávila.

10- Podría decirse que los tres libros tratarían de desarrollar, de un modo concreto, lo que hace años sugerí en un texto titulado “Una lengua para la conversación”, en J. Larrosa y C. Skliar (eds.) (2005). Entre pedagogía y literatura. Buenos Aires: Miño y Dávila.

11- Algo de eso escribí, también hace muchos años, en “El ensayo y la escritura académica”. En Propuesta Educativa. Año 12. Nº 26. Buenos Aires: Flacso, julio de 2003. Y en “La operación ensayo. Sobre el ensayar y el ensayarse en el pensamiento, en la escritura y en la vida”. En L. F. Falcão, y P. de Souza (2005). Michel Foucault. Perspectivas. Rio de Janeiro: Achiamé.

12- Larrosa, J. (2018). P de Profesor. Buenos Aires: Noveduc, pp. 304-305.

13- Buenos Aires: Miño y Dávila, 2014.