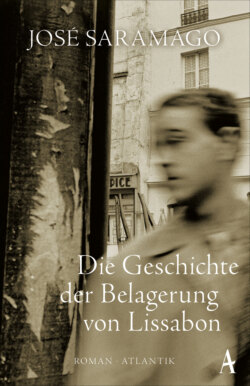

Читать книгу Die Geschichte der Belagerung von Lissabon - José Saramago - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеDer Korrektor hat einen Namen, Raimundo heißt er. Es war an der Zeit zu erfahren, wer diese Person ist, von der wir zudringlich daherredeten, sofern Name und Familienname überhaupt je erkennbar Dienliches beitragen konnten zu den üblichen personenbezogenen Angaben und sonstigen Merkmalen wie Alter, Körpergröße, Gewicht, Statur, Teint, Augenfarbe, und von den Haaren, ob strähnig, kraus, gewellt oder schlicht abhanden, Timbre der Stimme, ob hell oder rau, besondere Bewegungsgesten, von welcher Art der Gang, wiewohl die Erfahrungen menschlichen Miteinanders beweisen, dass, auch wenn wir dies und manchmal noch viel mehr wissen, weder unsere Kenntnisse uns dienen noch wir imstande sind, uns das uns Fehlende vorzustellen. Mag es vielleicht nur eine Runzel sein, oder die Form der Nägel, oder die Stärke des Handgelenks, oder der Schwung der Braue, oder eine alte unsichtbare Narbe, oder lediglich der bisher nicht ausgesprochene Familienname, in diesem Falle Silva, vollständiger Name Raimundo Silva, so stellt er sich im Bedarfsfall vor, dabei er den Benvindo, der ihm nicht gefällt, unterschlägt. Niemand ist mit dem zufrieden, was ihm das Schicksal bescherte, dies eine allgemeine Wahrheit, und Raimundo Silva, der es über alles schätzen müsste, dass er Benvindo heißt, wortwörtlich das, was es ausdrücken will, Bem-vindo à vida, meu filho, Willkommen im Leben, mein Sohn, aber nein, er mag den Namen nicht, glücklicherweise gilt, so sagt er, nicht mehr die Sitte, dass in der heiklen Frage Namensgebung die Taufpaten entscheiden, mag er auch eingestehen, dass es ihm sehr gefällt, ein Raimundo zu sein, das Wort hat etwas Feierliches oder Altertümliches. Von den Gütern der Dame, die ihm Taufpatin war, versprachen sich Raimundos Eltern für dessen Zukunft einigen Gewinn, darum wurde, wider geltende Sitte, dass der Täufling nur den Namen des Paten erhalte, auch jener der Patin hinzugefügt, allerdings in der männlichen Form. Das Schicksal behandelt nicht alle gleich, wie wir sehr wohl wissen, doch in diesem Falle sollte man schon einen gewissen Zusammenhang eingestehen zwischen den nie genossenen Gütern und dem so hart zurückgewiesenen Namen, ohne indes zwischen Verbitterung und Zurückweisung Ursächlichkeit zu argwöhnen. Die Gründe für Raimundo Benvindo Silva, in keinem Augenblick seines Lebens von Enttäuschung und Groll getragen, sind heute, teilweise, schlicht ästhetischer Natur, weil seinem Ohr die so nah beieinanderstehenden zwei Gerundien hässlich klingen, zum anderen haben sie, sozusagen, eine ethische und ontologische Wurzel, seinem nüchternen Verständnis nach könnte nur ein sehr schwarzer Humor glauben machen wollen, dass überhaupt jemand tatsächlich willkommen geheißen ist in dieser Welt, was dem Augenschein nicht widerspricht, dass manche in ihr sehr bequem eingerichtet sind.

Vom Erker aus, einem alten Vorbau mit einem Wetterdach, das auf einem hölzernen Segmentbogen ruht, sieht man den Fluss, und eher ist es ein riesiges Meer, was die Augen da umfassen zwischen Linie und Linie, vom roten Strich der Brücke bis zu den Sumpfniederungen von Pancas und Alcochete. Ein kalter Nebel verdeckt den Horizont, rückt ihn fast zum Greifen nahe heran, die sichtbare Stadt ist auf die hiesige Seite eingegrenzt, mit der Kathedrale unten, auf halbem Hang, und in Stufen abwärts die Dächer der Häuser, hin bis zum trüben, braunen Wasser, wo sich flüchtig eine weiße Kielspur auftut, von einem schnellen Boot, andere schiffen mühevoll träg, als kämpften sie gegen einen Strom aus Quecksilber, dies ein nicht für jetzt, sondern eher für die Nacht zutreffender Vergleich. Raimundo Silva war etwas später als sonst aufgestanden, er hatte bis in die Nacht hinein gearbeitet, ein sich hinziehender langer Abend, und als er am Morgen das Fenster aufstieß, wallte ihm dieser Nebel ins Gesicht, der nun weniger dicht war, jetzt, zur Mittagsstunde, da das Wetter sich entscheiden muss, ob es, wie der Volksmund sagt, aufladen oder leichtern will. Am Morgen waren die Türme der Kathedrale nur eben ein matter Fleck, von Lissabon kaum mehr als ein Gewirr von Stimmen und unbestimmbaren Geräuschen, die Umrisse des Fensters, das nächstliegende Dach, ein Auto, durch die Straße fahrend. Der Muezzin, blind, hatte in einen lichtvollen, dunkelroten und dann blauen Morgen hinausgerufen, dies die Farbe der Luft zwischen der Erde hier und dem uns überspannenden Himmel, sofern wir den unzulänglichen Augen trauen, mit denen wir auf die Welt kamen, doch der Korrektor, heute fast so blind wie der Muezzin, knurrte nur, missgelaunt wie einer, der schlecht geschlafen und einen lastenden Traum hinter sich hat, mit Belagerung, Haudegen, Krummsäbel, und mit Schleudern, fundas baleares, beim Erwachen war er verwirrt gewesen, weil er sich an das Aussehen jenes Kriegsgeräts nicht mehr erinnern konnte, von den Schleudern ist die Rede, und auch von den tiefsinnigen Reden dessen, der träumte, würden wir sprechen, wollen aber nicht schon hier der Versuchung erliegen, die Dinge vorauszunehmen, jetzt möchten wir lediglich beklagen, dass wir die Gelegenheit verpasst haben, letztendlich zu erfahren, welchen Aussehens die besagten Schleudern waren, wie sie geladen und geschossen wurden, denn gar manchmal enthüllen sich uns in den Träumen große Geheimnisse, nicht mit einbezogen die Nummer des Lotteriehauptgewinns, eine höchste Banalität und unwürdig jedwedes Schlafenden, der etwas auf sich hält. Noch im Bett liegend, fragte sich Raimundo Silva bass verwundert, warum all sein Grübeln über die fundas baleares, oder auch, wohl gleichermaßen zutreffend, fundíbulos genannt. Baleares dürfte nichts mit den Inseln gleichen Namens zu tun haben, kommt wohl von balas, und was balas sind, wissen wir ja, Projektile, Steine, die mittels der Geräte gegen die Mauern geschleudert wurden, oder über sie hinweg, damit sie auf die Häuser fallen und die erschrockenen Menschen drin, aber balas ist kein Begriff jener Zeit, ein Wort darf man nicht so unbedacht von hier nach hin und von da nach dort umsetzen, Vorsicht, alsbald kommt einer und sagt, Ich kapiere nicht. Er schlief wieder ein, diesmal für vielleicht zehn Minuten, und als er abermals erwachte, nun klaren Kopfes, wies er die Gedanken an die sich abermals aufdrängenden Geräte ab, gewährte dafür den Bildern von Degen und von Türkensäbeln gefährlichen Aufenthalt in seinem Geiste, lächelnd im Halbdunkel des Zimmers, denn sehr wohl wusste er, dass es sich um augenscheinliche Phallus-Symbole handelte, freilich durch die Geschichte der Belagerung von Lissabon in seinen Träumen ausgelöst, doch in ihm wurzelnd, wer hegt da noch Zweifel, sofern Hieb- und Stichwaffen Wurzeln haben, spießende wohl, er brauchte nur die leere Betthälfte da neben sich zu sehen, um zu begreifen. Auf dem Rücken liegend, kreuzte er die Arme vor den Augen und murmelte bar jeglicher Originalität, Ein weiterer Tag, den Muezzin hatte er nicht rufen hören, wie mochte es in jener Religion ein tauber Maure halten, damit er die Gebete nicht verpasste, vor allem am Morgen, sicherlich bat er irgendeinen Nachbarn, Im Namen Allahs klopf heftig an die Tür, immerfort, bis ich öffne. Tugend übt sich nicht so leicht wie das Laster, doch man kann ja nachhelfen.

Dieser Hausstand ist ohne Weib. Zweimal die Woche kommt eine Frau von außen, vermute einer aber nicht, dass dieser ungefähre Raum seines Betts in Beziehung steht mit dem zweimaligen Besuch pro Woche, das sind unterschiedliche Bedürfnisse, schon hier sei erklärt, dass der Korrektor zur Erleichterung drängendster fleischlicher Anfechtungen in die Stadt hinabsteigt, dort handelt, sich befriedigt und zahlt, immer musste er zahlen, unabwendbar, auch wenn er sich nicht befriedigt fühlte, dieses Wort hat, anders, als man gemeinhin glaubt, mehr als nur einen Sinn. Die Frau, die ihm ins Haus kommt, ist das, was wir eine Putzfrau nennen, eine Aufwartung, sie kümmert sich um seine Wäsche, räumt auf und säubert die Wohnung im Groben, sie kocht ihm einen großen Topf Suppe, stets weiße Bohnen mit Gemüse, das langt dann für etliche Tage, nicht etwa, dass der Korrektor andere Gerichte nicht mag, doch die behält er sich für die Gaststätte vor, die er gelegentlich aufsucht, in gewissen Abständen. Kein Weib also in diesem Hausstand, und hat es nie gegeben. Korrektor Raimundo Benvindo Silva ist Junggeselle und erwägt keinesfalls zu heiraten. Ich bin über fünfzig, sagt er, wer möchte mich jetzt noch haben, oder welche möchte denn ich haben, obschon es, das weiß alle Welt, weitaus leichter ist zu lieben, denn geliebt zu werden, und diese letzte Bemerkung, gleichsam das Echo erlittenen Schmerzes und nun Lebensweisheit geworden, den Zuversichtsvollen zur Belehrung, diese Bemerkung, einschließlich der vorausgegangenen Frage, richtet er an sich selbst, denn er, ein zurückhaltender Mensch, ergösse sich nicht im Kreise von Freunden und Bekannten, die er wohl haben mag, ohne dass sie aber darüber in Kenntnis gesetzt sein müssten, darüber, wie er sein Leben handhabt. Geschwister hat er keine, die Eltern starben nicht früh und auch nicht spät, und die Verwandtschaft, sofern noch vorhanden, ist verstreut, Nachrichten von ihr, falls er je welche erhält, fügen der beruhigenden Gewissheit, eigentlich keine zu haben, wenig hinzu, verflogen sind die Freuden, Trauern lohnt nicht, das Einzige, was er seinem Herzen wirklich nahe fühlt, ist die Korrektur, die zu lesen ist, solange sie halt dauert, es gilt, den Fehler aufzuspüren, und da ist auch, mitunter, eine Besorgnis, die seine Sache nicht zu sein brauchte, allein die Autoren bekümmern müsste, denn dafür tragen sie die Ehren davon, er nun aber hier in Besorgnis und nachhaltigem Grübeln der fundas baleares wegen. Raimundo Silva erhob sich schließlich aus dem Bett, er suchte mit den Füßen die Babuschen, Pantoffeln, Pantoffeln, dies der Christenname, im Pyjama betrat er das Arbeitszimmer, den Morgenmantel überstreifend. Hin und wieder erklärt die Aufwartefrau feierlich, die Bücher müssten vom Staub befreit werden, der sich vor allem auf den oberen Borden, wo sich die nur selten konsultierten Bände drängen, angesammelt hat, gleichsam der Dreck von Jahrhunderten, ein schwarzer Staub, wie von rußiger Asche, weiß einer woher, von Tabakrauch nicht, der Korrektor pafft schon lange nicht mehr, es ist der Staub der Zeit, womit alles gesagt ist. Ohne recht erklärlichen Grund wird die Erledigung immer wieder vertagt, was, schätzungsweise, der dienenden Person so unrecht nicht ist, sie selbst sieht sich durch ihre gute Absicht bereits freigesprochen, und bei jeder Gelegenheit wendet sie ein, Aber schauen Sie, meine Schuld ist es nicht.

Raimundo Silva sucht in den Wörterbüchern und Enzyklopädien, er sieht nach bei Waffen, bei Mittelalter, sucht beim Stichwort Kriegsmaschinen, und er findet die üblichen Beschreibungen des Arsenals jener Zeit, eines kärglichen, es langt zu sagen, dass ein auf Distanz von zweihundert Metern ins Visier genommener Mensch nicht zu töten war, herbe Einbuße, unvergleichlich, und bei der Jagd, wenn nicht gerade Bogen oder Armbrust zur Hand, musste der Jagende greifbar nahe heran an die Bärenpranken, an das Hirschgeweih, an die Wildschweinhauer, ein gar riskantes Abenteuer, zu vergleichen heute nur noch mit dem Stierkampf, die Toreros sind die letzten antiken Menschen. Keine Stelle in diesen Wälzern und keine Illustration vermittelt eine auch nur annähernde Vorstellung vom Aussehen jenes todbringenden Werkzeugs, das die Mauren in solchen Schrecken versetzte, doch Mangel an Auskunft, das ist für Raimundo nichts Neues, er möchte jetzt erfahren, warum es im Falle der Schleuder balear hieß, und er wechselt von Buch zu Buch, und wieder zurück, wird ungeduldig, bis ihn endlich der kostbare, der unschätzbare Bouillet unterrichtet, dass die Bewohner der Balearen im Altertum als die trefflichsten Bogenschützen der damals bekannten und augenscheinlich ganzen Welt galten, und hiervon also der Name dieser Inseln, denn auf Griechisch heißt schießen ballô, nichts einleuchtender als das, jeder schlichte Korrektor erkennt da die stracksgerade etymologische Linie, die ballô mit den Balearen verbindet, der Fehler, sofern es um die Schleuder geht, besteht darin, dass balear geschrieben wurde, statt baleárica, jawohl. Doch Raimundo Silva wird das nicht korrigieren, erhebt ja der Gebrauch manches zum Gesetz, wenn nicht alles, und im Übrigen, das erste unter den zehn Geboten eines die Heiligkeit anstrebenden Korrektors lautet, Halte von den Autoren Belästigung und Ärgernis stets fern. Er stellte das Buch an seinen Platz zurück, öffnete das Fenster, und ihm schlug der Nebel ins Gesicht, Nebel dicht wie eine Wand. Ragte an der Stelle der Kathedraltürme dort unten das Minarett der Hauptmoschee auf, er sähe es bestimmt nicht, das schmale, luftige, fast unwägbare, und nun, wenn gerade dies die rechte Stunde, würde die Stimme des Muezzins vom weißen Himmel herabhallen, herab von Allah, er Lobpreiser in eigener Sache, was wir ihm nicht verübeln könnten, denn der er nun einmal ist, kennt er sich selbst gewisslich gut.

Später Vormittag war’s, als das Telefon klingelte. Eine Anfrage vom Verlag, wie es mit dem Korrigieren vorangehe, zunächst sprach da die Monica aus der Herstellung, die, wie alle in dieser Abteilung, hochherrschaftliche Anrede pflegte, Senhor Silva, sagte sie, die Herstellung erkundigt sich, wir meinen zu hören, Seine königliche Hoheit geruht zu erfahren, und sie wiederholt, wie es die Herolde taten, Die Herstellung erkundigt sich nach den Korrekturbögen, ob es noch dauert bis zur Ablieferung, allerdings hat sie, Monica, trotz so langen Umgangs miteinander, immer noch nicht gemerkt, dass es Raimundo Silva recht verdrießt, nur mit Silva angesprochen zu werden, nicht etwa dass ihm die Häufigkeit seines Nachnamens ein Gräuel wäre, der so geläufig ist wie ein Santos und ein Sousa, sondern weil ihm der Raimundo fehlt, weshalb er, und das ausgerechnet bei der feinfühligen Person Monica, trocken, und zu Unrecht verletzend, antwortete, Sagen Sie denen, morgen früh ist die Sache bereit, Mach ich, Senhor Silva, mach ich, und mehr fügte sie nicht hinzu, denn den Hörer hatte jäh ein anderer ergriffen, Hier Costa, Hier Raimundo Silva, gelang es dem Korrektor zu entgegnen, Ich weiß, die Korrekturen brauch ich noch heute, mein Programm ist zum Platzen gedrängt, wenn ich den Titel nicht morgen früh in Druck gebe, ist der Teufel los, und alles nur der Korrektur wegen, Für diese Art Buch, Materie und Umfang, ist die Korrekturzeit eine durchschnittlich lange, Kommen Sie mir nicht mit Durchschnitt, ich will die Sache fertig auf dem Tisch haben, Costas Stimme war lauter geworden, ein Zeichen, dass sich in seiner Nähe ein Leiter aufhalten musste, ein Chef, vielleicht der Direktor persönlich. Raimundo Silva atmete tief, er argumentierte, Überhastetes Korrigieren birgt die Gefahr von neuerlichen Fehlern, Und verspätet ausgelieferte Bücher heißt Verlust, kein Zweifel, der Chef hört zu, doch Costa sagt, Lieber zwei Druckfehler durchgehen lassen als einen Tag später auf den Markt, bei Gott. Nein, kein Chef dabei, auch kein Direktor oder Leiter, Costa würde sonst, nur um fix zu sein, nicht so leichthin Korrekturfehler in Kauf nehmen, Das ist Auffassungssache, entgegnete Raimundo Silva, Costa aber, unerbittlich, Reden Sie mir nicht von Auffassung, Ihre kenn ich gut, meine ist sehr simpel, ich brauche diese Korrekturbögen bis morgen, unbedingt, ganz gleich wie Sie es einrichten, Sie tragen die Verantwortung, Ich sagte bereits zu Monica, morgen ist die Sache fertig, Morgen muss sie in die Maschine, Das wird sie, morgen früh um acht liegt sie zum Abholen bereit, Das ist zu früh, da ist hier noch alles dicht, Dann schicken Sie halt nach Ihrem Belieben, ich hier kann meine Zeit nicht weiter vergeuden, und er legte auf. Raimundo Silva ist die Unverschämtheiten des Costa gewohnt, grämt sich nicht sonderlich, Costa ist ein Flegel, aber nicht bös, armer Kerl, führt immerzu die Herstellung im Munde, Die Herstellung, allemal, ist das Bestimmende, die Autoren, die Übersetzer, die Korrektoren, die Graphiker, alles schön und gut, aber ohne die liebe, gute Herstellung, da möcht ich mal sehen, was ihnen all die Weisheit hilft, ein Verlag, das ist wie eine Fußballmannschaft, viel Getue vorn, viele Pässe, viel Dribbling, viel Kopfball, aber lahmte der Torwart, oder er wäre rheumakrank, alles ginge in die Binsen, ade Meisterschaft, und Costa fasst es diesmal gleichsam algebraisch zusammen, die Herstellung ist für den Verlag das, was der Torwart für die Mannschaft ist. Recht hat der Costa.

Zu Mittag wird sich Raimundo Silva ein Omelett bereiten, aus drei Eiern und mit Wurst, diätetisch eine Übertreibung, seiner Leber aber noch zumutbar. Ein Teller Suppe, eine Apfelsine, ein Gläschen Wein, zur Krönung ein Kaffee, mehr benötigt nicht, wer ein so häusliches Leben führt. Er hat das Geschirr gründlich abgewaschen, mit mehr Wasser und Spülmittel als nötig, hat es abgetrocknet und in den Küchenschrank zurückgestellt, er ist ein ordnungsliebender Mensch, ein Korrektor im absoluten Sinne des Wortes, sofern ein Wort absoluten Sinns sein und fortexistieren kann für immerdar, denn nichts Geringeres fordert das Absolute ein. Bevor er an die Arbeit zurückkehrte, schaute er nach dem Wetter, es hatte sich etwas aufgehellt, schon ist das andere Ufer des Flusses zu erkennen, ein dunkler Strich nur, ein sich hinziehender Fleck, die Kälte scheint ungemindert. Auf dem Schreibtisch liegen vierhundertsiebenunddreißig Seiten zur Durchsicht, davon zweihundertdreiundneunzig bereits bewältigt sind, das noch Fehlende kann einem nicht Bange machen, der Korrektor hat den ganzen Nachmittag und Abend zur Verfügung, auch die Nacht, jawohl, auch die Nacht, er, beruflich sehr genau, nimmt immer noch eine letzte, zügig durchgängige Lektüre vor, nach Art des gemeinen Lesers, endlich nun das Glück und das Vergnügen ungezwungener Aufnahme, frei von Argwöhnungen, sehr recht hatte jener Autor, der da eines Tages fragend bemerkte, Wie wohl würde ein Falke Julias Haut sehen, nun, der Korrektor in seinem überaus scharfen Amt ist just der Falke, auch wenn das Augenlicht vielleicht müde. Zur Stunde der letzten Lesung allerdings ist er gewissermaßen Romeo, als der Julia erstmalig sah, unschuldhaft von Liebe ergriffen.

In diesem Falle hier, der Geschichte der Belagerung von Lissabon, weiß Romeo, dass er nicht viel Anlass haben wird, sich zu berauschen, obschon Raimundo Silva, im einführenden und etwas verschlungenen Gespräch über die Korrektur der Fehler und die Fehler der Korrektur, dem Autor versichert hatte, ihm gefalle das Buch, und das war in der Tat nicht gelogen gewesen. Was aber heißt gefallen, fragen wir uns, zwischen sehr gefallen und nicht gefallen ist das weniger gefallen und das wenig gefallen, ein Niederschreiben reicht nicht aus, um kundzutun, in welchem Ausmaße es ja heißt, nein heißt, vielleicht heißt, es müsste dies auch mit lauter Stimme vorgetragen werden, das Ohr nimmt auch die letzte Schwingung wahr, fängt stets und immer ein, und wenn wir uns täuschen oder täuschen lassen, so nur, weil wir dem Gehör nicht genügend Gehör schenken. Man erkenne also an, dass jenes Zwiegespräch diesbezüglich nichts Trügerisches beinhaltete, denn gleich merkte man, dass es sich um ein farbloses Gefallen handelte, um ein unbedachtes, Raimundo Silva sprach jenes laue Wort aus, Gefallen, und kaum gesprochen, ist es bereits erkaltet. Auf vierhundertsiebenunddreißig Seiten kein einziger neuer Tatbestand, keine streitbare Ausdeutung, kein bislang unveröffentlichtes Dokument, allenfalls ein Neuauftischen. Wiederholung der tausendmal erzählten und erschöpften Geschichten über die Belagerung, also Beschreibung der Örtlichkeiten, der Reden und Werke des Königs, Ankunft der Kreuzfahrer in Porto und ihre Segelreise bis hinein in den Tejo, die Begebnisse am Tage des heiligen Peter, das Ultimatum an die Stadt, die Fährnisse der Belagerung, die Kämpfe und die Angriffe, die Einnahme der Stadt, als Letztes die Plünderung, der Tag vero quo omnium sanctorum celebratur ad laudem et honorem nominis Christi et sanctissimae ejus genitricis purificatum est templum, schrieb dem Vernehmen nach Osberno, der da unsterblichen Ruhm erlangte dank der Belagerung und Einnahme Lissabons und dank den Geschichten, die hierüber erzählt werden, wobei dieses Latein, über den Daumen weg übersetzt, dem, der dies vermag, sagt, dass am Tage Allerheiligen aus der verwerflichen Moschee der lauterste katholische Tempel wurde, und nun, jawohl, nun wird der Muezzin die Gläubigen nimmermehr zur Anbetung Allahs rufen können, sie werden ihn ersetzen durch eine Glocke oder ein Glöckchen, nachdem sie einen Gott durch einen anderen ersetzt haben, ein glücklicher Fall wäre es gewesen, sie hätten ihn einfach gehen lassen, Er ist blind, der Ärmste, ausgenommen der gedachte Fall, es hätte sich, vor Blutrünstigkeit blind, just Kreuzritter Osberno, lediglich ein Namensvetter des anderen, auf ihn gestürzt, als er da vor seinem Schwert einen alten Mauren sah, der noch nicht einmal Kraft zum Fliehen hatte, sich auf der Erde wälzte, Beine und Arme in einer Weise bewegte, als wollte er in die Erde tauchen, diese wahre Angst anstatt der anderen, eingebildeten, und es wird ihm gelingen, so gewiss, wie er noch am Leben ist, aber nicht mehr für lange am Leben, sagen wir, auch schafft er es nicht allein, weil er dann schon tot ist, überlegte der Korrektor, unterdessen die Massengräber ausgehoben werden. In Abständen hallt, vom Fluss her, das heisere Brüllen des Nebelhorns, seit dem Morgen, der Schifffahrt zur Warnung, doch erst jetzt fällt dies Raimundo Silva auf, vielleicht weil es in ihm selbst plötzlich so still wurde.

Januar ist’s, es wird zeitig Abend. Die Atmosphäre im Arbeitszimmer ist lastend, stickig. Die Türen sind verschlossen. Der Korrektor hat gegen die Kälte eine Decke auf den Knien, und unmittelbar neben dem Schreibtisch steht ein Heizgerät und verbrennt ihm beinahe die Knöchel. Schon wurde angedeutet, dass es sich um ein altes Haus ohne Komfort handelt, aus spartanisch rauer Zeit, als man bei ärgster Kälte am besten auf die Straße ging, sooft man den Körper mit einigen kleinen Marschbewegungen aufwärmen wollte, aber nur einen eisig kalten Korridor besaß. Auf dieser letzten Seite der Geschichte der Belagerung von Lissabon bietet sich Raimundo Silva in leidenschaftsvollem Ausdruck ein flammender Patriotismus, den er sicherlich zu würdigen weiß, sofern das gleichförmige bürgerliche Dasein ihm nicht den eigenen erschlaffen ließ, nun wird er einen Frostschauer verspüren, jawohl, allerdings ausgelöst durch jenen einzigen Hauch da aus der Seele des Helden, man beachte, was der Historiker schreibt, Oben auf der Burg wurde der muslimische Halbmond letztmalig eingeholt, endgültig, neben dem Kreuz, das der Welt die heilige Taufe der neuen Christenstadt kündete, und in den blauen Äther erhob sich langsam, vom Lichte geküsst, von der Brise gefächelt, entfaltete sich triumphierend und siegesstolz die Standarte des Dom Afonso Henriques, Portugals Wappen, Scheiße verdammte, aber keine Bange, des Korrektors Fluch gilt nicht dem nationalen Emblem, eher ist es der gerechte Zornausbruch eines Mannes, dessen Phantasie hämisch naiver Irrungen geziehen wurde und der es nun billigen soll, dass andere Fehler, die nicht die seinen sind, Duldung finden, da möchte er am liebsten, und sehr zu Recht, auf den Rand des Blattes einen Hagel an erzürnten Deleaturs niedergehen lassen, doch wir wissen bereits, dass er es nicht tun wird, Korrekturen solchen Kalibers würden den Autor äußerst sehr verstimmen, Schuster bleib bei deinem Leisten, denn nur dafür wirst du bezahlt, waren die Unmutsworte des Apelles, als letztes Urteil. Nun aber, diese Fehler hier sind keine schlichten Bagatellen, anders als im Falle der Schleudern, wo es lediglich um ein Vielleicht-Ja oder ein Vielleicht-Nein geht, es kann uns heute wahrlich schnuppe sein, ob die nun baláricas oder baleares heißen, aber keinesfalls dulden sollte man diese Dreistigkeit, dass einer von Quinas zu Zeiten des Dom Afonso Henriques redet, die fünf kleinen Wappen, mit jeweils fünf kleinen Münzen drauf, fanden erst während der Regierung seines Sohnes Sancho Aufnahme in die Flagge, und selbst so weiß man nicht genau, in welcher Anordnung, ob im Mittelpunkt und über Kreuz gesetzt, oder ein Wappen hier und die anderen jeweils in einer Ecke, oder das ganze Emblem bedeckend, Letzteres, den glaubwürdigsten Autoritäten zufolge, noch am wahrscheinlichsten. Ein grober Schnitzer, doch nicht der einzige, und für alle Zeiten befleckt die abschließende Seite in der Geschichte der Belagerung von Lissabon, die im Übrigen gewaltig instrumentiert ist mit schmetternden Tuben, dröhnenden Pauken, voll rhetorischen Lärms, mit zum Appell angetretenen Formationen, so stellen wir sie uns vor, stehenden Fußes sowohl die Infanteristen als auch die Reiter, beim Einholen des verhassten Halbmonds und dem Hissen der christlichen und lusitanischen Insignie, dabei sie machtvoll wie aus einer einzigen Kehle Hoch lebe Portugal rufen und die Schwerter gegen die Schilde schlagen, in kernig soldatischem Lärm, sodann der Vorbeimarsch am König, der unter seinen Sohlen, rächerisch, außer Maurenblut auch den muslimischen Halbmond tritt, zweiter Fehler und erhabener Blödsinn, nie wehte eine solche Flagge über Lissabons Mauern, denn, das müsste der Historiker wissen, der Halbmond im Banner ist eine Erfindung des Ottomanischen Reiches, zwei oder drei Jahrhunderte später. Raimundo Silva setzte die Spitze des Kugelschreibers gegen die Quinas an, doch dann besann er sich, wenn er diese tilgte, und ebenso den Halbmond, wäre das gleichsam ein Erdbeben auf dieser Seite, alles würde einstürzen, es wäre Geschichte ohne einen mit der erhabenen Größe des Augenblicks in Einklang stehenden Abschluss, und zumal diese Lektion sich ja trefflich eignet, die Leute über die Bedeutung einer Sache zu unterrichten, die, auf den ersten Blick, nur ein Stück Tuch dünkt, von einer einzigen oder von mehreren Farben, und mit umrisshaften Figuren darauf, in ebenfalls unterschiedlicher Farbe, als da gleichermaßen sein könnten Burgen, Sterne, Löwen, Einhörner, Adler, Sonnen, Sensen, Hämmer, Wundmale, Rosen, Säbel, Haumesser, Zirkel, Räder, Zedern, Elefanten, Ochsen, Barette, Hände, Palmwedel, Pferde oder Kandelaber, was weiß ich, es verliert sich einer in diesem Museum, wenn er nicht Führer oder Katalog zur Hand hat, wahrlich noch schlimmer, wenn man also darauf verfällt, den Fahnen auch noch die Wappenschilde beizugeben, all dies das reinste Durcheinander dann, und kein Ende mit Lilien, Muscheln, Schnallen, Leoparden, Bienen, Schellen, Bäumen, Bischofsstäben, Mitren, Ähren, Bären, Salamandern, Reihern, Ringen, Ranken, Enten, Tauben, Keilern, Jungfrauen, Brücken, Raben und Karavellen, Lanzen, Büchern, o ja, auch an Büchern, die Bibel, der Koran, Das Kapital, enträtsle, wer mag, und mehr und mehr, und aus alledem lässt sich schließen, dass die Menschen nicht zu sagen vermögen, wer sie sind, nur eben, dass sie jeweils etwas anderes sind, Grund genug, in diesem Falle, von der Fahnenepisode abzulassen, von der eingeholten und der schwärmerisch gefeierten Flagge, wohl wissend, dass dies alles ja nur Lüge ist, dienlich bis zu einem gewissen Punkt, und, o höchste Schande, wir hatten nicht den Mut zu korrigieren, noch wüssten wir an deren Stelle die substantielle Wahrheit zu setzen, es wäre ein weit die Kräfte übersteigendes, wiewohl ewig ruhmvolles Ansinnen. Möge Allah sich unser erbarmen.

Erstmals in so vielen Jahren gewissenhaften Arbeitens wird Raimundo Silva keine abschließende und durchgehende Lektüre vornehmen. Es sind, wie gesagt, vierhundertsiebenunddreißig Seiten, versehen mit äußerst vielen Anmerkungen, er müsste, um dies zu bewältigen, die ganze Nacht durcharbeiten, oder beinahe, ein solches Martyrium mag er nicht, nun spürt er entschiedenen Widerwillen gegen das Werk und dessen Verfasser, morgen werden die unschuldigen Leser sagen, und wird es die Schuljugend wiederholen, dass die Fliege vier Beine hat, weil Aristoteles dies behauptete, und zur nächsten Jahrhundertfeier der Einnahme Lissabons, im Jahre zweitausendsiebenundvierzig, sofern es Lissabon da noch gibt, und die Portugiesen in ihm, wird da gewiss ein Präsident an jene hehre Stunde erinnern, als das Wappen, siegesstolz flatternd, am blauen Himmel unserer schönen Stadt den Platz des gottlosen Halbmonds einnahm.

Allerdings verlangt es sein berufliches Ethos, dass er die Seiten wenigstens bedächtig überfliegt, mit geübtem Auge über die Wörter schweift, im Vertrauen darauf, dass sich, bei wechselnder Aufmerksamkeit, irgendein weniger gewichtiger Fehler seiner Zuständigkeit ertappen lässt, gleichsam ein Schatten, den das Flackerfeuer plötzlich verlagerte, oder jener uns vertraute Blick aus den Augenwinkeln, der, im letzten Moment, ein fliehendes Bild wahrnimmt. Es ist belanglos, ob Raimundo Silva die ärgerlichen Seiten in Gänze zu reinigen vermochte, wohl aber lohnt es, ihn zu beobachten beim abermaligen Lesen von Dom Afonso Henriques’ Ansprache an die Kreuzritter, gemäß erwähnter Version des Osberno, die der Autor der Geschichte höchstselbst aus dem Lateinischen übersetzte, da er fremder Leute Lesart misstraut, zumal bei einer so äußerst wichtigen Materie, platterdings der ersten bezeugten Rede unseres Gründerkönigs, im Übrigen der einzig hinlänglich verbürgten von ihm. Raimundo dünkt die Ansprache in Bausch und Bogen Unsinn, nicht dass er etwa die Sorgfalt der Übersetzung zu bezweifeln wagte, Latein gehört nicht zu den Kenntnissen eines eher durchschnittlichen Korrektors, sondern weil es nicht glaubwürdig ist, absolut unwahrscheinlich ist, dass aus dem Munde dieses an Klerikertalenten baren Königs Afonso eine so vertrackte Rede kommt, die weit eher der aufgeputzten Predigt ähnelt, wie die Priester sie sechs oder sieben Jahrhunderte später halten werden, als dass sie vom einfachen Verständnis einer Sprache wäre, die hier nur eben erst zu stammeln anfing. Über solcher Erwägung lächelte der Korrektor spöttisch, doch da stockte ihm kurz das Herz, immerhin, falls Egas Moniz ein so vorzüglicher Hofmeister war, wie es die Annalen künden, wenn nicht lediglich geboren, um den kleinen Krüppel nach Carquere zu schaffen, oder um sich später mit dem Strick um den Hals nach Toledo zu begeben, dann mochte er seinen Schützling durchaus hinreichend religiös und politisch unterwiesen haben, und da Latein das bevorzugte Mittel zu solcher Vervollkommnung war, darf man annehmen, dass der königliche Spross, außer seiner Muttersprache Galicisch, das Quantum satis an Latein beherrschte, um in geforderter Stunde obig zitierte Rede halten zu können vor so vielen und so gebildeten ausländischen Kreuzrittern, die an Sprachen gewiss jeweils nur die eigene verstanden, sowie, mit Hilfe der übersetzenden Mönche, Bruchstücke der anderen. Dom Afonso Henriques mochte also das Latein durchaus beherrschen und brauchte sich bei der berühmten Zusammenkunft durch niemanden vertreten zu lassen, wer weiß, vielleicht war er wirklich der Schöpfer jener berühmten Worte, eine sehr plausible Hypothese im Falle einer Person, die eigenhändig, und ebenfalls in Latein, die Geschichte der Eroberung Santaréms verfasst haben soll, wie Barbosa Machado in seiner Lusitanischen Bibliothek uns ernsthaft versichert und überdies vermerkt, die Handschrift habe sich, zu jener Zeit, im Archiv des Königlichen Klosters von Alcobaça befunden, ausgangs eines Buches des heiligen Fulgêncio. In Wahrheit glaubt der Korrektor keinem einzigen Wort da vor seinen Augen, er hegt arge Zweifel, wie von ihm selbst bereits ausgedrückt, und kurz entschlossen und auch um sich etwas zu entspannen von dieser ärgerlichen Pflichtlektüre, begab er sich zur reinen Quelle der modernen Geschichtsschreibung, er suchte und er fand, na bitte, ahnte ich’s doch, Machado, gutgläubig, hatte abgeschrieben, ohne mit dem zu vergleichen, was Bruder Bernardo de Brito und Bruder António Brandão vermeldeten, so werden die geschichtlichen Irrtümer weitergereicht, Fulano zitiert Beltrano, was der von Cicrano hörte, und mit drei Autoritäten dieses Kalibers eben wird Geschichte gemacht, obwohl doch feststeht, dass die Geschichte der Eroberung Santaréms ein Ordensbruder von Santa Cruz zu Coimbra verfasste, ein Kanonikus, von dem nicht einmal der Name überliefert ist, er somit in der Bibliothek nicht rechtens seinen vom König usurpierten Platz einnehmen kann.

Raimundo Silva hat sich erhoben, hat sich die wollene Decke über die Schultern gelegt, in einer Weise, dass ein Zipfel über den Fußboden schleift, wenn er sich bewegt, und mit lauter Stimme, gleichsam verkündender Herold, liest er die Ansprache, die unser Herr und König an die Kreuzritter richtete, wie folgt, Sehr wohl wissen wir und tut sich unseren Augen kund, dass ihr Männer von Kraft, Kühnheit und großer Geschicklichkeit seid, und, wahrlich, euer Anblick bestätigt uns, was euch an gutem Ruf hierher vorauseilte. Wir haben euch hier nicht zusammengeführt, um uns kundig zu machen, was euch, Männern von so viel Reichtum, alles versprochen werden müsste, damit ihr, noch beschenkt um unsere Gaben, bei uns bliebet, zur Belagerung dieser Stadt. Von den stets unruhigen Mauren konnten wir nie Schätze ansammeln, mit denen man zuweilen ohnehin nicht in Sicherheit lebt. Aber da wir möchten, dass ihr in Kenntnis unserer Möglichkeiten seid und welche Absichten wir euch gegenüber hegen, meinen wir, werdet ihr unser Versprechen gleichwohl nicht missachten, es soll euch nämlich alles untertan sein, was unser Land besitzt. Einer Sache indes sind wir gewiss, dass euer Erbarmen euch, eher wohl, zu dieser Anstrengung veranlasst und euch den Wunsch zu so großer Tat eingibt, denn dass die Aussicht auf unser Geld euch hierzu einladen könnte. Nun, damit die algazarra, der wilde Lärm eurer Männer, nicht übertöne und verwirre, was zu sagen ihr gedenkt, erwählt nach Belieben eure Sprecher, damit wir, zurückgezogen die einen mit den anderen, sanft und friedvoll gemeinschaftlich Festlegung treffen zur Sache unseres Versprechens und über das von uns Dargelegte beschließen, auf dass sodann allen erklärt werde, was wir entschieden haben, und dies, nach dem Einverständnis beider Seiten, mit Schwur und festen Zusicherungen, zu des Herrgotts Frommen Bestätigung finde.

Nein, diese Ansprache ist nicht das Werk eines Anfängers von König, ohne hinlängliche Erfahrung in diplomatischen Dingen, eher sind da Finger, Hand und Kopf eines hohen Klerikers im Spiel, vielleicht gar des Bischofs von Porto, Dom Pedro Pitões, und gewiss des Erzbischofs von Braga, Dom João Peculiar, die beiden hatten, vereint und wohlabgesprochen, die den Douro passierenden Kreuzritter überreden können, sich her zum Tejo zu begeben und bei der Eroberung mitzuhelfen, vielleicht mit den Worten, So hört euch doch zumindest unsere Gründe an, welche für eine Hilfeleistung eurerseits sprechen, in Anbetracht des Gewinns. Und da die Reise von Porto nach Lissabon drei Tage gedauert hatte, kann man sich wohl ohne sonderlich viel Phantasie ausmalen, dass die zwei Prälaten, unterwegs, den Entwurf der Rede aufsetzten, um die Dinge voranzubringen, sie erwogen die Argumente, deuteten viel an, sie wagten das Mögliche, taten sehr freigebig in Versprechungen, die in behutsame Überlegungen eingefasst waren, sparten auch nicht mit Schmeichelei, einem trügerischen Mittel, das gemeinhin verlässlich fruchtet, selbst wenn der Boden karg und ein Tölpel der Säer ist. Raimundo Silva, entflammt, lässt die Decke mit theatralischer Gebärde fallen, er lächelt freudlos, Diese Art von Rede ist nicht glaubwürdig, wirkt eher wie shakespearehafter Theatereffekt denn Ansprache von Vorstadtgeistlichen, und er kehrt an den Schreibtisch zurück, setzt sich, schüttelt den Kopf, betrübt. Der Gedanke, dass er nie und nimmer erfahren wird, welche Worte Dom Afonso Henriques tatsächlich an die Kreuzritter richtete, zum Mindesten war es ein Guten Tag, und was noch, was noch, und dass es so augenblendend klar ist, dies nicht in Erfahrung bringen zu können, das hält er, jäh, für ein Unglück, er wäre bereit, auf irgendetwas zu verzichten, er fragt sich nicht, worauf und auf wie viel, auf die Seele, sofern er eine hat, auf materielle Güter, wenn er sie nur hätte, Hauptsache er fände, möglichst auf dieser Seite Lissabons, wo er wohnt und wo sich zu jener Zeit die Stadt in ihrer Gänze ausdehnte, ein Pergament, ein Blatt Papyrus, einen Fetzen Papier, einen Tagebuchausschnitt, eine Inschrift, meinetwegen einen behauenen Stein, der das wahre Sprechen festhielte, sozusagen das Original, das in der Kunst der Dialektik vielleicht weniger fein wäre, als es diese manierierte Fassung ist, der just die dem feierlichen Anlass gemäßen kraftvollen Worte fehlen.

Das Abendessen war kurz, schlicht und noch leichter als das Mittagsmahl, doch trank Raimundo Silva statt der üblichen einen Tasse Kaffee diesmal deren zwei, um sich gegen die Müdigkeit zu wappnen, die ihn bald überkäme, da er in der Nacht zuvor schlecht geschlafen hatte. Im festen Rhythmus, hin über die Buchseiten, wechseln die Örtlichkeiten, es folgen einander Bilder und Episoden, nun übt sich der Historiker in hohem Stil, um den großen Zwist darzulegen, der sich unter den Kreuzfahrern nach der Ansprache des Königs entspann, war doch die Frage, ob sie unseren Portugiesen bei der Einnahme Lissabons helfen sollten oder nicht, ob hier verbleiben oder aber, wie vorgesehen, weiterziehen, ins Heilige Land, wo in türkischen Fesseln Unser Herr Jesus Christus ihrer harrte. Es argumentierten jene, die am liebsten hier geblieben wären, die Mauren aus dieser Stadt treiben und aus ihr einen Christenhort machen sei gleichermaßen ein gottdienliches Werk, und die anderen hielten dagegen, wenn gottdienliches Werk, dann doch wohl ein minderes, so hehre Ritter, wie alle hier es zu sein vermeinten, hätten die Pflicht, dorthin zu eilen, wo das Werk mühevoller sei, nicht wie in diesem Weltenwinkel unter Bauersleuten und Wichten, gemeint waren wohl mit den einen die Mauren und mit den anderen die Portugiesen, doch unterließ der Historiker weitere Ergründung, vielleicht weil beides Schmähworte waren. Die Krieger riefen da durcheinander wie Besessene, Gott vergib mir, heftig in Worten und Gesten, und wer für die Weiterreise zu den heiligen Stätten war, versicherte, weitaus größeren Gewinn und Nutzen brächte es, wenn sie den ihnen auf See begegnenden Nauen, spanischen wie afrikanischen, Geld und Ware abpressten, im zwölften Jahrhundert von Nauen reden, ein Anachronismus, der nur dem Historiker anzukreiden ist, das brächte mehr als die Einnahme der Stadt Lissabon, mit weniger Gefahr für Leib und Leben, denn hoch sind die Mauern, und der Muslime viele. Vollkommen recht hatte Dom Afonso Henriques mit der Voraussicht, sein Vorschlag werde eine algazarra auslösen, dieses Wort, obzwar arabischer Abkunft, ist auch dienlich, jedwedes ereifernde Geschrei und Gekreisch der Kölner, Flamen, Bologneser, Bretonen, Schotten und Normannen, und aller durcheinander, zu bezeichnen. Letztlich aber einigten sich die Parteien nach ihrem Wortstreit, der den ganzen Tag des heiligen Petrus anhielt, und morgen, am dreißigsten Juni, werden sich die Vertreter der nun einigen Kreuzritter zum König begeben und ihm mitteilen, jawohl, sie wollen bei der Eroberung Lissabons helfen, sofern ihnen zum Lohn die Besitztümer der dort von den Mauern spähenden Feinde zufallen, abgesehen von weiteren unmittelbaren und mittelbaren Vergünstigungen.

Seit zwei Minuten starrt Raimundo Silva wie geistesabwesend gebannt die Seite an, auf der diese unerschütterlichen Fakten der Geschichte festgehalten sind, nicht dass er da irgendeinen letzten Fehler wähnt, einen perfiden Fehler, dem es gelungen sein könnte, sich in den Falten einer gewundenen grammatikalischen Aussage zu verbergen, und der ihn nun ködert, und provoziert, zumal seine Augen erschöpft sind, allgemeine Müdigkeit ihn befallen hat und lähmt. Befallen hatte und lähmte wäre die richtige Zeitform. Denn seit drei Minuten ist Raimundo Silva hellwach, als hätte er eine Benzedrintablette geschluckt, eine von dem hinter den Büchern verwahrten Restposten, ihm verschrieben von einem närrischen Arzt. Er ist gleichsam verzaubert, er liest einmal und noch einmal, liest immer wieder diese eine Zeile, die jedes Mal rundweg versichert, dass die Kreuzritter den Portugiesen bei der Einnahme der Stadt helfen werden. Der Zufall wollte es, oder eher das fatale Geschick, dass sich diese einhelligen Wörter in selbiger Zeile drängen und sich solcherweise mit der Schlagkraft einer Devise darbieten, sie wirken wie eine Aufschrift, wie ein unwiderruflicher Spruch, zugleich aber auch wie eine Herausforderung, so als sagten sie ironisch, Mach aus mir etwas anderes, falls du dazu imstande bist. Raimundo Silva spürte eine so unerträglich gewaltige Spannung in sich, dass er jäh aufstand, den Stuhl zurückstoßend, und nun schreitet er erregt auf und ab in dem engen Raum, den die Bücherregale, das Sofa und der Schreibtisch ihm lassen, er sagt und wiederholt, Welch ein Unsinn, welch ein Unsinn, und als müsste er sich dieses harte Urteil bestätigen, nahm er das Blatt wieder auf, und so können wir, die wir zu zweifeln begonnen hatten, uns schwarz auf weiß überzeugen, dass es kein Unsinn ist, da steht ausdrücklich zu lesen, dass die Kreuzritter den Portugiesen bei der Einnahme Lissabons helfen werden, und den Beweis, dass dies denn auch tatsächlich geschah, würden wir auf den folgenden Seiten finden, wo die Belagerung beschrieben wird, die Überwindung der Mauern, der Kampf in den Straßen und in den Häusern, die Metzelei, die Plünderung. Bittschön, verrate uns der Herr Korrektor, worin der Unsinn besteht, dieser Fehler verbirgt sich uns, natürlicherweise, wir verfügen nicht über des Korrektors große Erfahrung, wir sehen zwar und nehmen manchmal doch nichts wahr, aber wir können lesen, glauben Sie es, jawohl, recht haben Sie, nicht immer verstehen wir alles, leuchtet ja ein, die fachliche Bildung, Herr Korrektor, die fachliche Bildung, überdies, gestehen wir, sind wir manchmal zu faul, zum Wörterbuch zu greifen und nachzuschauen, was alles das Wort bedeutet, und dies gereicht uns nur zum Nachteil. Ein Unsinn, beharrt Raimundo Silva, so als antworte er uns, das werde ich nicht tun, wieso denn auch, ein Korrektor erledigt seine Arbeit gewissenhaft, er spielt nicht, er ist kein Gaukler, er respektiert, was in Grammatiken und Handbüchern festgelegt ist, er lässt sich von den Regeln leiten, ändert sie nicht ab, er gehorcht einem Pflichtkodex, einem ungeschriebenen, aber gebieterischen, ihm, dem bestallten Konservierer, auferliegen die festen Gepflogenheiten, eigene Gelüste zu verbergen, und Zweifel, falls er sie je hat, für sich zu behalten, noch weitaus weniger wird er ein Nein hinsetzen, wo der Verfasser ein Ja schrieb, daran jedenfalls will sich dieser Korrektor halten. Die Worte, die Dr. Jekyll hier soeben sagte, trachten anderen zu widersprechen, die wir nicht zu hören vermochten, die des Mr Hyde, die beiden Namen brauchen nicht erst erwähnt zu werden, auch so merken wir, dass wir, in diesem alten Haus des Burgviertels, einmal mehr einem Kampf zwischen dem engelhaften und dem teuflischen Helden beiwohnen, aus denen die Lebewesen bestehen und in die sie sich spalten, wir meinen die Menschenwesen, inbegriffen die Korrektoren. Diesen Kampf aber wird, leider, Mr Hyde gewinnen, man erkennt es an der Art, wie Raimundo Silva soeben lächelt, mit einem Ausdruck, den wir von ihm nicht erwarten würden, reine Bösartigkeit, gänzlich geschwunden ist die Miene des Dr. Jekyll, und nun hat er augenscheinlich einen Entschluss gefasst, einen verderblichen, mit fester Hand greift er den Kugelschreiber und versieht die Seite mit einem zusätzlichen Wort, das der Historiker nicht schrieb, das im Namen der geschichtlichen Wahrheit nie dürfte geschrieben werden, das Wort Nicht. Und nun verkündet das Buch, die Kreuzritter werden den Portugiesen bei der Eroberung Lissabons nicht helfen, so steht es da geschrieben, es ist also zur Wahrheit geworden, wenn auch auf andere Weise, was wir falsch nennen, hat über das gesiegt, was wir wahr nennen, hat dessen Platz eingenommen, es müsste nun einer kommen und die Geschichte neu erzählen, aber wie.

In so vielen Jahren ehrbaren Berufslebens hat sich Raimundo Silva vollen Bewusstseins niemals erkühnt, den zuvor genannten ungeschriebenen Pflichtkodex, der die Handlungen des Korrektors mit den Ideen und Auffassungen der Autoren im Einvernehmen hält, jemals zu verletzen. Für einen Korrektor, der seinen Platz kennt, ist der Autor als solcher unfehlbar. Man weiß, nur ein Beispiel, dass Nietzsches Korrektor, obwohl glühender Christ, ebenso sehr der Versuchung widerstand, auf einer ganz bestimmten Seite das Wort Nicht einzufügen und also aus des Philosophen Gott ist tot Gott ist nicht tot zu machen. Die Welt in ihrem Äußeren verändern könnten die Korrektoren, wären sie nicht mit Händen und Füßen an ein weitaus gebieterisches Regelwerk gefesselt, als es das Strafgesetzbuch ist, sie könnten auf Erden das Reich des Glücks errichten, Trank spendend dem Dürstenden, Speise den Hungernden, Friede dem Unruhvollen, Freude den Traurigen, Begleitung den Einsamen, Hoffnung dem Hoffnungslosen, geschweige die behände Leichtigkeit, mit der alles Elend und alle Verbrechen sich ausrotten ließen, sie brächten das alles schlicht durch den Austausch von Wörtern zuwege, und sofern einer diese neuen handwerklichen Leistungen in Zweifel zieht, möge er sich nur daran erinnern, dass auf diese Weise die Welt erschaffen wurde, und so auch der Mensch, mit Worten, mit ganz bestimmten und nicht anderen, damit es so sei und nicht anders. Es werde, sprach der Herrgott, und schon war es getan und vollbracht.

Raimundo Silva wird nicht weiterlesen. Er ist erschöpft, alle seine Kräfte hat jenes Nicht verschlungen, mit dem er nun, außer seinen makellosen guten Ruf, die Ruhe des friedvollen reinen Gewissens aufs Spiel setzt. Ab heut lebt er jenem früher oder später eintretenden, jedenfalls aber unabwendbaren Augenblick entgegen, da jemand erscheinen und ihn zur Rechenschaft ziehen wird wegen dieses Fehlers, das könnte der zu Recht erzürnte Autor sein, oder ein anzüglicher, unerbittlicher Kritiker, oder ein aufmerksamer Leser mit einem Brief an den Verlag, oder auch, gar schon morgen, Costa, wenn er die Korrekturen holen kommt, denn es ist durchaus möglich, dass er persönlich erscheint, mit seiner opfervoll heroischen Miene, Ich musste selbst kommen, immer noch am besten so, dass jeder seine Pflicht tut, und noch mehr. Es könnte da geschehen, dass Costa zufällig in den Korrekturen blätterte, vor ihrem Verstauen in die Aktentasche, und wenn ihm zufällig die von der Lüge verunstaltete Seite vor die Augen käme, würde er stutzen ob dieses in der nun schon vierten Korrekturfassung aufgetauchten neuen Wortes, er würde sich die Mühe machen, zu lesen und zu verstehen, was da nun stand, und da hätte die umkorrigierte Welt nur ein knappes Weilchen lang existiert, Costa würde, wenn auch zögernd, sagen, Herr Silva, hier ist, scheint’s, ein Fehler, und er, der Korrektor, würde so tun, als vergewisserte er sich, und müsste dem anderen beipflichten, Na so was Dummes, wie konnte mir denn das passieren, sicherlich die Müdigkeit, oder was auch immer. Es wird zur Tilgung des ominösen Wortes kein Deleatur-Zeichen nötig sein, da langt schlichtes Ausstreichen, wie ein Kind es tut, und die Welt ist wieder in ihrer alten festen Bahn, was war, wird weiter sein, fortan aber hat Costa einen Grund mehr zu verkünden, dass die Herstellung über allen Dingen steht.

Raimundo Silva hat sich lang hingestreckt. Da liegt er auf dem Rücken, die Hände im Nacken verschränkt, noch spürt er nicht die Kälte. Es bereitet ihm Mühe, recht zu begreifen, was er da getan hat, vor allem vermag er nicht die Schwere seiner Handlung zu erkennen, es wundert ihn sogar, dass er vorher nicht darauf verfiel, von ihm durchgesehene Bücher in ihrem Sinn zu verändern. Einen Augenblick lang ist ihm, als erführe er Verdopplung, als gewänne er Abstand zu sich selbst, beobachtete sich beim Überlegen, und er erschrickt ein bisschen. Dann zuckt er die Achseln, er schiebt die Besorgnis, die im Begriff war, sich seiner zu bemächtigen, fort, Werden ja sehen, morgen entscheide ich, ob ich das Wort drin lasse oder es wegnehme. Gerade wollte er sich auf die rechte Seite drehen und der leeren Hälfte der Bettstatt den Rücken zukehren, als ihm auffiel, dass die Nebelsirene, wer weiß wie lange schon, nicht mehr tutete, Nein, als ich die Ansprache des Königs vortrug, hörte ich sie noch, erinnere ich mich genau, zwischen zwei Sätzen das heisere Muhen, wie das eines Stiers, der, im Dunst verloren, den weißen Himmel anbrüllt, fern der Herde, seltsam, dass es keine Meerestiere gibt mit so lauten Stimmen, dass sie die Weite der See erfüllten oder diesen breiten Fluss, ich will nachschauen, wie der Himmel aussieht. Er erhob sich, streifte den grob gewebten Morgenmantel über, den er im Winter noch zusätzlich über das Deckbett legt, und öffnete das Fenster. Der Nebel hatte sich aufgelöst, nicht zu glauben, dass sich so viel Gefunkel in ihm verbarg, die Lichter hangabwärts, und die von der anderen Seite, gelb und weiß, als Geflacker sich im Wasser spiegelnd. Es ist nun kälter. Raimundo Silva dachte, wie Pessoa, Wäre ich Raucher, ich würde mir jetzt eine Zigarette anstecken, würde den Fluss betrachten und dabei überlegen, wie vage und wechselhaft doch alles ist, aber so, als Nichtraucher, werde ich nur denken, dass alles wechselhaft und vage ist, wahrhaftig, aber ohne Zigarette, obschon die Zigarette, wenn ich sie rauchte, an sich bereits das Wechselhafte und Ungefähre der Dinge ausdrückte, wie der Rauch, wenn ich rauchen würde. Der Korrektor verharrt am Fenster, niemand wird ihm zurufen, Komm herein, du erkältest dich sonst, und er versucht sich vorzustellen, eine liebliche Stimme riefe ihn, doch dann sinnt er noch eine Minute lang, vage er, und wechselhaft, und endlich, als hätte man ihm abermals zugerufen, Komm herein, ich bitt dich, fügt er sich, schließt das Fenster, er kehrt ins Bett zurück, legt sich auf die rechte Seite, harrt. Auf den Schlaf.