Читать книгу Fall Jeanmaire, Fall Schweiz - Jürg Schoch - Страница 6

II. Mur and Mary

ОглавлениеDie ersten Hinweise

Bupo-Kommissär Hans Hofer war eben aus London zurückgekehrt. Er hatte dort am 22./23. Oktober 1974 an einer Zusammenkunft des so genannten 9er-Klubs1 teilgenommen, einer losen Vereinigung von Abwehrdiensten, deren Mitglieder sich regelmässig trafen, um Fragen der terroristischen Bedrohung, der Spionageabwehr, der kommunistischen Unterwanderung zu erörtern. Kaum hatte Hofer seine Koffer ausgepackt, rief ihn der Chef in sein neues Büro – Bundesanwaltschaft und Bundespolizei hatten unlängst das fertig gestellte Verwaltungsgebäude an der Taubenhalde unterhalb des Bundeshauses bezogen.

Dr. André Amstein, der Chef der Bundespolizei,2 konnte mit Aufsehen erregenden Neuigkeiten aufwarten. Ihm hatte dieser Tage William (Bill) Hood wieder einmal einen Besuch abgestattet. Diesmal war Mister Hood angereist, um dem Schweizer Abwehrchef zu eröffnen, verschiedene in unserem Land lebende Personen, darunter ein hoher Offizier der Armee, leiteten den Sowjets seit langem Informationen weiter. Am 29. Oktober und 1. November 1974 traf sich dann Hood in dem im 7. Stock gelegenen Besprechungszimmer an der Taubenhalde mit Kommissär Hans Hofer, dem er den Sachverhalt genauer schilderte und je eine schriftliche Notiz zu den Fällen «Ron», «Belo», «Hals Farner», «Alkoser» sowie «Mur and Mary» überliess – alles Decknamen von Personen, auf denen angeblich ein Verdacht lag. Das Protokoll jener Besprechung vermerkt unter dem Stichwort «Gegenstand»: «Fall ‹Della Casa› TOP SECRET! GRU-Agenten3 in CH der Mitte der 60er-Jahre.»4

Dr. André Amstein, in Personalunion Chef der Bundespolizei und der Abwehr. Bei Amstein traf Ende Oktober 1974 der erste Hinweis der CIA auf «Mur and Mary» ein. Später behauptete Amstein vor der parlamentarischen Arbeitsgruppe Jeanmaire, der erste «Tipp» sei Mitte Mai 1975 erfolgt.

Bill Hood war ein alter Fuchs im nachrichtendienstlichen Geschäft. Führung von Agenten und Doppelagenten, Organisation konspirativer Treffs, Bedienung toter Briefkästen, die Technik des Beschattens, Abhörens, Anwerbens und Umdrehens – in allen diesen Disziplinen hatte er reiche Erfahrung.5 Als junger Mann war Hood 1942 in die amerikanische Armee eingetreten, die ihn dem OSS (Office of Strategic Services), der Vorläuferin der CIA, zuteilte. Während des Kriegs diente er im OSS-Hauptquartier in London, 1945 wurde er nach Bern zu Allen Dulles versetzt, dem grossen, legendenumwobenen Mann des US-Geheimdienstes, der in einem herrschaftlichen Haus an der Herrengasse 23 residierte. In der Nachkriegszeit entfaltete CIA-Mann Hood seine Aktivitäten im osteuropäischen Raum und in Lateinamerika, bis er in seine Heimat zurückkehrte und dort in der Zentrale in den Rang eines Executive officer of the Counterintelligence Staff aufstieg.

Als sich Hood in jenem Oktober 1974 nach Bern begab, betrat er also vertrautes Gelände, und das nicht nur seiner persönlichen Biografie wegen. Die Abwehr des neutralen Kleinstaats Schweiz lebte in ausserordentlich enger Symbiose mit so genannt befreundeten6 Diensten der westlichen Hemisphäre. Man bildete eine Community, man kannte sich, man warnte sich, man tauschte aus – das übliche do ut des, das die Basis nachrichtendienstlicher Arbeit bildet, seit es diese Arbeit gibt.7

Die enge Verdrahtung unseres Landes lässt sich leicht rekonstruieren anhand jener Meldungen und Berichte, die von den befreundeten Diensten täglich in Bern einliefen und die Eingang fanden in die Fichen, die die Bundespolizei über Diplomaten und andere Akteure führte.

Jeder Verbindung zu einem befreundeten Dienst ordnete die Schweizer Abwehr eine römische Ziffer zu.8 Auffallend häufig tritt die Ziffer XX in Erscheinung. Sie steht für die Verbindung zur CIA. Die Company, wie sie im Jargon heisst, war so etwas wie die Nährmutter des bescheidenen Schweizer Dienstes. Ohne sie wäre die Bupo im ideologischen Gestrüpp jener Jahre blind gewesen. Wenn immer östliche Diplomaten in oder durch die Schweiz reisten, lieferten XX und die andern befreundeten Dienste Personaldaten. So stossen wir etwa in der Fiche des Obersten Wassili K. Denissenko, der Jeanmaires Leben nachhaltig verändern sollte, unter dem 16. Dezember 1960 auf folgenden Eintrag: «v. Komm. IV/XX 496–60: D. fig. auf Liste Mitglieder der GRU-Residentur in Bern. Ist vermutl. Resident.»

Auffallend ist auch, dass bei Jahresbeginn die Zahlen hinter den römischen Ziffern niedrig, am Jahresende bedeutend höher waren. Offensichtlich versahen die ordentlichen Schweizer Beamten jede eingehende Information mit einer Nummer. Wenn also, wie in Denissenkos Ficheneintrag von Ende 1960, «XX 496» vermerkt ist, so darf daraus geschlossen werden, dass allein die CIA die Bupo jährlich mit mindestens 500 Hinweisen aller Art belieferte. Manchmal ist auch einfach «Routinebesuch» vermerkt. Solche Besuche stattete der CIA-Verbindungsmann ab, der der Berner US-Botschaft fest zugeteilt war. 1974/75 hatte ein Mann namens Paul van Marx diese Funktion inne.

Aber der Nachrichtenfluss bezog sich nicht nur auf echte oder vermeintliche Spione. In diesem Fluss, man muss eigentlich eher von Strom reden, schwammen auch zahlreiche andere Verdachtspersonen mit, Kommunisten, Aufwiegler, Flüchtlinge, vorwiegend Menschen, die die Berner Behörden dem Lager des ideologischen Gegners zuordneten. Dazu nur ein Beispiel: Als nach dem Putsch von General Pinochet im September 1973 auch in der Schweiz zahlreiche chilenische Flüchtlinge um Asyl nachsuchten, kam es zu harten und gehässigen Disputen. Hilfs- und kirchliche Organisationen traten für eine grosszügige Aufnahme ein, während die Behörden die Tür aus Angst, mit den Allende-Anhängern kämen Kommunisten ins Land, nur einen Spalt breit öffnen wollten. Auch damals lehnte sich die Abwehr vertrauensvoll an ihre Nährmutter an. Über eine Tagung des 9er-Klubs rapportierte Bupo-Chef Amstein seinem Departementsvorsteher, Bundesrat Kurt Furgler:

Was die Chilenen anbetrifft, haben die holländischen und die französischen Dienste festgestellt, dass es unter den Flüchtlingen Terroristen hat. Unsere Methode, vor der Asylgewährung die amerikanischen Dienste (CIA) über den Betreffenden anzufragen, hat sich bewährt.9

«A very sensitive source»

Für ansässige Berner wie für den ganzen Tross von Politikern, Journalisten und Lobbyisten, die sich im Dunstkreis des Bundeshauses bewegen, steht das «Della Casa» für Geselligkeit und bodenständige Kost. Man trifft sich im Restaurant dieses Namens, geniesst das Fondue, die Rösti, die Schlachtplatte, man pokuliert und spekuliert, entwirft hochfliegende Strategien und geniesst die Behaglichkeit der dämmrigen, verrauchten Wirtsstube.

Della Casa! Die Bupo benützte den Wohlklang dieses Genitivs zur Verschleierung eines weniger behaglichen Sachverhalts. Mit «Della Casa» taufte sie jene «Info-Pakete», die ihr Bill Hood und Paul van Marx über die angeblich vom GRU umgarnten Personen zustellten. Das Material kam in den Genuss dieses Namens, weil es auch seinen Überbringer, CIA-Mann Bill Hood, jedes Mal, wenn er seine Berner Kollegen besuchte, mit Macht in die gemütliche Wirtsstube an der Schauplatzgasse zog. Der Amerikaner, erinnert sich Kommissär Hofer, wäre dort lieber zweistatt nur einmal pro Tag eingekehrt.10

Diskretion gehört zu den Grundprinzipien des nachrichtendienstlichen Geschäfts. Als Hood in jenem Spätherbst seinen Schweizer Kollegen das erste «Della Casa»-Paket überbrachte, pochte er besonders nachhaltig auf dieses Prinzip. Jedenfalls drückte er seinen Wunsch nach Verschwiegenheit nicht nur mündlich, sondern auch schriftlich aus, indem er ausser der Personenliste den mit «Top Secret» überschriebenen Vermerk deponierte:

A very sensitive source, who has provided reliable and documentary informations, but who currently ist not in a position to respond to questions about previously reported informations. It is absolutely essential that knowledge of the fact such a source exists and his information be handled with extreme discretion.11

Auch Bundesanwalt Rudolf Gerber bläute seinen Beamten später wiederholt ein, um keinen Preis auch nur die geringsten Anspielungen auf den «Tipp» und dessen Herkunft nach aussen sickern zu lassen – nicht zuletzt deshalb, weil entsprechende Informationen jene Personen, die an der Quelle stehen, an Leib und Leben gefährden könnten. In einer der regelmässigen Sachbearbeitersitzungen gab er die Devise durch, man müsse die eigenen Bemühungen in den Vordergrund rücken.12 Zur Verschleierung der Quellen trugen auch die Spekulationen der Medien bei. Nach Bekanntgabe des Falles kam nämlich das Gerücht auf, den «Tipp» hätten die Deutschen gegeben. Dieses Gerücht machte so fleissig die Runde, dass seine Botschaft beinahe als Tatsache verstanden wurde – und später sogar im Deutschen Bundestag kurz zu reden gab.13

Die mit Abstand brisanteste, jedenfalls folgenschwerste jener ersten fünf Notizen, die Hood an der Taubenhalde ablieferte, betraf Mur and Mary. Sie hat folgenden Wortlaut:14

MUR und MARY (GRU-Codenamen)

1. Im Lauf des Jahres 1964 stand der GRU Resident in Bern, Wassili Konstantinowitsch Denissenko, mit einem in Lausanne wohnenden Ehepaar in Kontakt. Die Eheleute wurden im Juni 1964 bei einem Treffen in St. Gallen einem anderen GRU-Führungsoffizier übergeben. Dieser Offizier war vermutlich Viktor Nikolajewitsch Issaev.15 (Penkowski hatte Issaev als Angehöriger des GRU-Illegalen-Direktorates identifiziert).

2. Unsere Informationen sind nur fragmentarisch, doch rapportierte Issaev eine Äusserung des MUR, wonach dieser gerne schweizerischer Militärattaché in Moskau sein würde, «um russisches Leben und die Bräuche studieren zu können». Issaev rapportierte auch, dass MUR wegen seiner Kontakte zu Sowjets Befürchtungen hege und ihn (Issaev) ersucht habe, ihren Kontakt zu verbergen. Ein Hinweis auf den clandestinen Aspekt der Beziehungen des MUR/MARY zu Denissenko und Issaev wird durch ihre Kontakt-Arrangements enthüllt. Issaev organisierte Kontakte durch Mary, wobei er seinen (Issaev’s) Vornamen (Viktor) oder einen französischen Namen verwendete.

3. Mary könnte russischen Ursprungs sein, da sie von ihrem Gatten als «ein Opfer der russischen Revolution von 1917» bezeichnet wurde, wobei er jedoch vermerkte, dass sie keinen Hass gegen die Sowjetunion hege. Mary wurde in der frühen Jugendzeit in einer Pensionats-Schule in Fribourg erzogen und betrachtet das Französische als ihre Muttersprache. Sie spricht kein Russisch. Ihr Vater soll ausgedehnte Verbindungen im schweizerischen Generalstab gehabt haben. Mary schloss die Sekundarschule in Bern ab und erhielt durch ihren Vater eine Stelle als Sekretärin in einer der Abteilungen des schweizerischen Generalstabes, wo sie MUR kennenlernte.

4. Anfänglich hatte Issaev das Gefühl, dass MUR und MARY nicht mit ihm zusammenarbeiten wollten; nach Erhalt eines Briefes von Denissenko – anfangs Oktober 1964 – lieferte MUR jedoch dem GRU ein Exemplar eines Berichtes über Leute in Schlüsselstellungen im schweiz. Generalstab. Issaev betrachtete die Eheleute nicht als ausgebildete oder rekrutierte Agenten und er war der Ansicht, dass es weder möglich, noch durchführbar sei, Druck auf sie auszuüben. Issaev hatte jedoch den Eindruck, dass sie habgierig seien und dass dieser Charakterzug ausgebeutet werden könnte.

5. Denissenko’s Nachfolger als Militärattaché und GRU-Resident war Pavel Michailowitsch Zapenko, welcher am 16. Juni 1964 ankam. Zapenko sagte Ende 1964, MUR und MARY hofften eine Reise nach der Sowjetunion zu machen und das GRU werde versuchen, sie vor der Reise einige wenige, wichtige Dokumente beschaffen zu lassen, damit das GRU eine realistische Basis für die Vornahme der Rekrutierung dieser Leute während ihres Aufenthaltes in der Sowjetunion haben würde.

Tappen im Dunkeln

Damit war die Schweizer Abwehr im Besitz jenes «Tipps», der die Jeanmaire-Affäre ins Rollen brachte.

Einstweilen rollte allerdings gar nichts.

Die Beamten der Bupo standen vor einem Rätsel. Sie hatten keine Ahnung, wer sich hinter MUR und dieser MARY verstecken könnte.

Was tun? Abwarten? Aktiv werden? Die Abwehr steckte in einem Dilemma. Einerseits hatte sich Mister Hood persönlich an den Aarestrand begeben. Dies konnte nichts anderes bedeuten, als dass die Amerikaner erwarteten, die Schweizer würden dem verdächtigen Offizier «Mur» das Handwerk so rasch als möglich legen. Andererseits hatte derselbe Hood, um die Sowjets keinesfalls nervös zu machen und die Quelle zu schützen, die Parole ausgegeben: «keine falsche Bewegung».

Die strikte Auflage des Amerikaners, auf forsches Vorgehen zu verzichten, hatte ihre Gründe – und die lagen möglicherweise bei dem in der «Mur and Mary»-Notiz erwähnten Penkowski.

Oleg Penkowski spielte im west-östlichen Nachrichtenkrieg, wenn auch nur für kurze Zeit, eine zentrale Rolle. In der Trophäensammlung, die die CIA vorzuweisen hat, gehört er jedenfalls zu den glanzvolleren Stücken.

Artillerieoffizier Penkowski hatte sich in der Dserschinski-Militärakademie zum Fachmann auf dem Gebiet der Raketentechnologie weitergebildet. Er spekulierte darauf, General zu werden. Die Beförderung kam nicht. Und zwar deshalb nicht, wie er vermutete, weil sein Vater im Bürgerkrieg auf der Seite der «Weissen» gegen die Bolschewiken gekämpft hatte. Die Enttäuschung darüber und sein Bedürfnis, gleichwohl eine herausragende Rolle zu spielen, bewogen ihn 1961, für den Westen zu arbeiten. Er stellte Kontakte zur CIA und zum britischen MI6 her, denen er Tausende von Seiten hochklassifizierter Daten über sowjetische Strategien und den Stand östlicher Raketenentwicklung lieferte.16 Seine detaillierten Angaben erlaubten es den Amerikanern, die sowjetischen Absichten während der Berlin-Krise (1961) und der Kuba-Krise (1962) realistisch einzuschätzen. Im Oktober 1962, auf dem Höhepunkt der Raketenkrise, wurde Penkowski von den Sowjets enttarnt, im Mai des folgenden Jahres vor Gericht gestellt, zum Tod verurteilt und exekutiert.

Nach Angaben von Kommissär Hofer gingen die ersten Hinweise auf Jeanmaires Kontakte mit den GRU-Agenten auf eben diesen Oleg Penkowski zurück – wohl eher indirekt als direkt. Die Informationen, die Penkowski geliefert hatte, ermöglichten den westlichen Diensten, auch zahlreiche in aller Welt tätige Sowjetagenten zu enttarnen und, wie es in der Fachsprache heisst, umzudrehen. Solche Personen, im Jargon «Maulwürfe» genannt, gewährleisteten den Fortgang des Informationsflusses auch über den Tod des Hauptinformanten hinaus. Dies erklärt, weshalb die CIA ihre Quellen unter keinen Umständen gefährden wollte – schon gar nicht wegen ein paar den Kleinstaat Schweiz betreffender Lappalien, die erst noch mehr als zehn Jahre zurücklagen.

So sass die Bupo auf dem brisanten «Tipp», ohne recht zu wissen, was sie damit anfangen sollte. Ihre Büros an der Taubenhalde jedenfalls scheint jener Hinweis nicht gerade in einen Taubenschlag verwandelt zu haben. Bern bewahrte vorerst Ruhe. Das mochte auch damit zu tun haben, dass die Informationen, die die CIA in der Vergangenheit geliefert hatte, nicht immer über alle Zweifel erhaben waren. Andere westliche Abwehrdienste bekundeten für das CIA-Material ebenfalls nur mässige Wertschätzung.17 Umgekehrt gingen in Bern Meldungen befreundeter Stellen ein, die Fälle aus derselben Quelle bearbeiteten und Abwehrerfolge verzeichneten.18 Und die Bupo testete ihrerseits die Bonität des Materials anhand des ehemaligen Walliser Polizisten B. (Deckname «Belo»), der überführt und bestraft werden konnte.

Aber Mur und Mary?

Sie verharrten im Zustand von Phantomfiguren. Der Winter kam ins Land, der Frühling, und noch immer tappte die Schweizer Abwehr im Dunkeln.

Am 16. Mai 1975 kam Bewegung in die Sache. An jenem Frühsommertag sprach CIA-Verbindungsmann Paul van Marx an der Taubenhalde vor und unterhielt sich eingehend mit den Kommissären Hofer und Louis Pilliard. Der damals 47-jährige Pilliard, ein zupackender und wortwie schreibgewandter Polizist, sollte in den Ermittlungen gegen Mur und Mary die zentrale Figur werden. Während vierzehn Jahren hatte er bei der waadtländischen Sicherheitspolizei gearbeitet und dann zur Bundespolizei gewechselt, wo er in zwölfjähriger Dienstzeit Erfahrungen in der Gegenspionage sammelte. Drei Jahre später, als Zeuge im Jeanmaire-Prozess, charakterisierte er sich selbst als Spezialist für die «sowjetischen Probleme in der Schweiz».19

Hofer und Pilliard versuchten, van Marx «die Wichtigkeit der meisten Fälle für uns» bewusst zu machen. Sie verlangten von der CIA eine Bewertung der Quelle und wollten wissen, wie es um deren Zugänglichkeit stehe, ob es sich um einen «Abspringer» oder um einen «Doppelagenten» handle und «wieweit wir grünes Licht für eingehende Ermittlungen, evt. Befragungen haben».20 In zwei Fällen, erklärten sie van Marx, seien immerhin die nationalen Interessen und die Sicherheit der Schweiz tangiert. Die XX-Verbindung möge also prüfen, ob die Sicherheit der Quelle oder die Interessen der Schweiz Vorrang hätten. Und weil die beiden Beamten endlich Klarheit haben wollten, unterbreiteten sie ihrem Kollegen einen schriftlichen Fragebogen, in dem einleitend festgestellt wird:

Trotz den gegebenen Präzisierungen in dieser Affäre war es uns nicht möglich, das Paar zu identifizieren. Daher scheint es uns unumgänglich, unserer Quelle die folgenden Fragen stellen zu können in der Hoffnung, dass uns geantwortet wird.

Die Fragen lauteten:

1. Wohnen Mur und Mary immer noch in Lausanne?

2. Ist Mur welscher oder deutschschweizerischer Herkunft?

3. Unter welchen Umständen wurden sie rekrutiert? Durch Einladungen der sowjetischen Botschaft?

4. Ist Mur Berufsoffizier, wie sein Wunsch, zum Militärattaché in Moskau ernannt zu werden, vermuten lässt?

5. Welchen Grad bekleidete er 1964?

6. Besuchte Mary in Bern die französisch- oder die deutschsprachige Schule?

7. War ihr Vater Beamter?

8. Wurde sie in der Schweiz oder in Osteuropa geboren?

9. Aus welchen Gründen hatte ihr Vater Kontakt zum Armeestab?

10. In welcher Abteilung arbeitete sie im Militärdepartement?

11. Was machte seinerzeit Mur, arbeitete er im EMD?

12. Signalement des Paares: Alter anno 1964? Haben sie Kinder?

13. Könnten die Code-Namen in der einen oder andern Weise den richtigen entsprechen?

Paul van Marx packte den Fragebogen ein, verabschiedete sich und liess zweieinhalb Wochen nichts mehr von sich hören. Dann, am 2. Juni 1975, fand mit den Bupo-Beamten eine weitere Besprechung statt. Van Marx brachte allerdings nicht die Antworten mit, sondern eine Liste mit weiteren Personen, die laut XX Anlass zu Verdacht gaben. Darunter befanden sich ein pensionierter Oberst im Generalstab und sogar ein Divisionär.21 Van Marx versicherte jedoch den Schweizern, sie würden demnächst Bericht erhalten zu ihren Fragen; ferner gebe die Zentrale grünes Licht «für ausgedehntere Erhebungen, ausser dem direkten Angehen bzw. Befragung der Hauptpersonen». Für diesen letzteren Fall wünsche XX vorher avisiert zu werden. Dazu überliess van Marx seinen Kollegen eine weitere Notiz über Mur. Für diesen sei im November 1964 eine Reise nach Frankreich geplant gewesen, um sich mit der dortigen Fliegerabwehr vertraut zu machen. Mur reise, hiess es darin weiter, täglich von Lausanne nach Bern zur Arbeit, und die Sowjets hielten «Ausschau nach einem toten Briefkasten in den Wäldern entlang der Strasse». Ausserdem sähen die Russen vor, Mur im Gebrauch der «Exacta»-Kamera zu instruieren.22

Fotoapparate, über Land fahrende Sowjetagenten, die in gepflegten Schweizer Forsten nach toten Briefkästen spähten, rätselhafte Codenamen für ein Paar, das irgendwie mit Russland liiert war, dieser Mur, der scheinbar mit der Fliegerei zu tun hatte – dies alles tönte einigermassen dramatisch, waren doch, wenn man den XX-Meldungen trauen konnte, eine ganze Reihe von Elementen versammelt, die zu den klassischen, von eigentümlicher Abenteuerromantik umwehten Mustern eines veritablen Spionagefalles gehörten.

Animiert durch die letzte Notiz des Mister van Marx suchte die Bundespolizei nun in den Reihen der Flieger- und Flabtruppen nach einem Verdächtigen. «Wir liefen ins Leere», erinnert sich Kommissär Hofer.23

Erneut verstrichen Tage und Wochen, bis am 24. Juni 1975 die XX-Verbindung endlich geruhte, auf den im Mai unterbreiteten Fragenkatalog zu reagieren.

Die Antworten lauteten:24

1. Unsere Info datiert von 1964 und wir können nicht sagen, ob sie noch in Lausanne leben.

2. Unbekannt. MUR u. MARY lernten sich kennen, als sie in «einer der Abteilungen des schweiz. Generalstabes» zu arbeiten begann; da sie französisch als ihre Muttersprache betrachtet, wäre anzunehmen, dass «MUR» diese Sprache zumindest gut beherrscht.

3. Nicht bekannt.

4. MUR sagte lediglich, er würde «gerne» Militärattaché in Moskau sein, um russisches Leben und Bräuche kennenzulernen; nicht um sich mit Spionage zu befassen. Über diese letzte Äusserung berichtete der GRU-Offizier, dass MUR diese vorgeblich scherzhaft gemeint habe, dass MUR jedoch im Ernst über seinen Patriotismus und seine Feindschaft gegen kommunistische Ideen gesprochen habe.

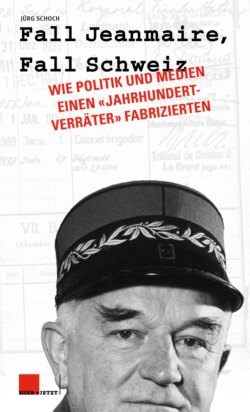

Jean-Louis Jeanmaire (rechts aussen) als Hauptmann der Infanterie und Paul Chaudet (vierter von rechts) vor einem Ausflug in die Lüfte. Der Begriff «Luftschutz» führte im Ausland wiederholt zur falschen Annahme, Luftschutzchef Jeanmaire sei selber ein führender Exponent der Flugwaffe.

5. Nicht bekannt.

6. Siehe ursprüngliche Information: «Sie war hauptsächlich vom frühen Alter an in einem Fribourger-Internat erzogen worden und betrachtete französisch als ihre Muttersprache […]»

7. Siehe ursprüngl. Information: «Mary’s Vater hatte weitreichende Verbindungen im schweiz. Generalstab.»

8. Nicht bekannt, möglicherweise aber Russland, da MUR gesagt hatte, «Mary war ein Opfer der russischen Revolution von 1917.»

9. Nicht bekannt.

10. u.11. Nicht bekannt.

12. Nicht bekannt, keine Erwähnung von Kindern.

13. Wir können darüber nicht spekulieren; erst feststellbar ob Namen richtig, als Alias oder Code aufzufassen sind, wenn eine Identifizierung erfolgt ist.

Wesentliche neue Erkenntnisse lieferten diese Antworten der Bundespolizei nicht. Dennoch gelang an jenem 24. Juni offenbar die Identifizierung. Mur und Mary, kamen die Kommissäre zum Schluss, konnten niemand anderes sein als Jean-Louis und Marie-Louise Jeanmaire.25

Weshalb aber ging dieser Offenbarung eine so lange Inkubationszeit voraus?

Der Abgang des James Jesus Angleton

Als Bill Hood im Oktober 1974 mit seinem ersten «Della Casa»-Paket angereist war, ahnte er vermutlich nicht, dass sein Besuch auch gleich die Abschiedsvisite in Bern sein würde. Kaum zurück in seiner Heimat, waren es die Büros der CIA-Counterintelligence, die sich in einen Taubenschlag verwandelten. Dort nahm eine lange Ära plötzlich ihr Ende – die Ära des James Jesus Angleton.

Angletons Fall rechtfertigt einen Ausflug in die schatten- und fintenreiche Welt der grossen Geheimdienste. Tief wollen wir freilich nicht in diesen Kosmos eindringen, lediglich ein paar Schritte, die zeigen, dass die Flügelschläge jener Schattenwelt hin und wieder auch den ruhigen Kleinstaat im Herzen Europas berührten.

James Jesus Angleton war eine ebenso charismatische wie exzentrische Persönlichkeit und zu Lebzeiten schon eine Legende. Aufgewachsen in Arizona und Italien, immatrikulierte er sich 1937, als 20-Jähriger, an der Yale University und studierte Literatur. Gemeinsam mit anderen Studenten gründete er das literarische Magazin «Furioso», das zeitgenössische amerikanische Poesie publizierte.26 Aber Angleton liebte nicht nur die Kultur, er hatte auch eine Neigung zur Natur. In seiner Freizeit züchtete er Orchideen und widmete sich dem Fischfang. Fischen ging ihm über alles. Weil auch der stetige Genuss von Alkoholika Teil seines Alltagsrhythmus war, legte er entlang des Flüsschens, an dem er seine Fischpacht hatte, in regelmässigen Abständen Depots mit seinen Lieblingsflaschen an.

Fischen war, im übertragenen Sinn des Wortes, die eigentliche Berufung des James Jesus Angleton. Wie sein späterer Freund Bill Hood trat er 1943 in die Dienste des OSS ein. Als Counter Intelligence Officer wirkte er von 1944 bis 1949 in Italien und kehrte dann nach Washington zurück, wo er in der CIA-Zentrale eine steile Karriere machte und bereits 1954 zum Chef der Abwehr aufrückte. In dieser Funktion hatte es Angleton in erster Linie mit der Aufspürung feindlicher Spione zu tun, mit Doppelagenten, Überläufern, Maulwürfen und der ganzen Palette jener höchst enigmatischen, für Laien kaum nachvollziehbaren Tricks, mit denen die einen die anderen an die Wand zu spielen suchten – und umgekehrt. Während der ersten acht Jahre seiner Amtszeit führte Angleton die Abwehr effizient.27 In den 60er-Jahren allerdings nahmen seine Exzentrik und ein fast krankhaftes Misstrauen zunehmend skurrile Züge an, eine Entwicklung, hinter der eine Figur stand, die im west-östlichen Spionagetheater eine wichtige Rolle spielte: der Überläufer Anatoli Golitsin.

Dieser Golitsin, auf Aussenposten in Helsinki, hatte Ende 1961 bei den Amerikanern um Asyl nachgefragt und sich bereit erklärt, für deren Dienste zu arbeiten. Obwohl die CIA-Funktionäre, die den abgesprungenen KGB-Major auf Herz und Nieren prüften, Anmassung, Geltungssucht und Sendungsbewusstsein in hohen Dosen diagnostizierten und seinen Charakter als problematisch einstuften, nahm ihn Abwehrchef Angleton unter seine Fittiche – und dabei blieb es über die Jahre. Angleton setzte voll auf den Russen. Da Golitsin seinem ursprünglichen Arbeitgeber den Rücken aber definitiv zugekehrt hatte, verlor er nach 1962 relativ rasch an Wert. Doch er verstand es, diesen Verlust mit weitschweifigen und reichlich abenteuerlichen Verschwörungstheorien zu kompensieren. Eine lautete etwa, der Bruch zwischen den Sowjets und China sei nichts als ein gross angelegtes Manöver, das einzig dem Zweck diene, den Westen zu täuschen. Golitsin verstand es, seine Spekulationen so überzeugend und brillant zu präsentieren, dass alles wie die Abfolge logischer Schritte aussah. Angleton war beeindruckt – und liess sich zudem vom Misstrauen anstecken, das sein Schützling allen anderen Überläufern entgegenbrachte. Golitsin scheute in der Tat keine Anstrengung, Konkurrenten, die seine eigene Position hätten schwächen können, gar nicht erst in die Nähe der US-Abwehr kommen zu lassen.

Bis 1973 genoss Angleton stets Rückendeckung vom obersten Boss der CIA, Richard Helmes. Dann aber kam es an der Spitze der Company zu einem Wechsel. 1974 übernahm William Colby das Szepter, ein alter Rivale, der an der mentalen Gesundheit des Abwehrchefs zweifelte und seine merkwürdigen Machenschaften diskret beobachten liess. Denn mittlerweile war im Schoss der CIA gar die Vermutung aufgekommen, der in seinen Komplexen gefangene Angleton könnte selbst ein Sowjetagent sein. Am Ende jenes Jahres schickte Colby ihn in die Wüste, und mit ihm verliessen auch seine Getreuen, darunter Bill Hood, die CIA.

Angletons Nachfolge trat der griechischstämmige George Kalaris an. Er und seine Leute hatten vorerst das Chaos aufzuarbeiten, das der Orchideenzüchter hinterlassen hatte. Sie sichteten die immensen Materialbestände, die in den Panzerschränken lagerten, fast ausschliesslich wertloser Papierkram, den sie sogleich vernichteten. Im bestgehüteten dieser Safes stiessen sie allerdings auf ein Dossier, das sie augenblicklich in ihren Bann zog: eine Liste mit den Namen von 20 GRU-Offizieren und ihren Informanten (darunter Mur und Mary), die in verschiedenen Ländern ausserhalb der USA illegalen Aktivitäten nachgegangen waren oder immer noch nachgingen. Die Quelle war ein Sowjetoffizier, der sich bereits zu Beginn der 60er-Jahre und dann nochmals 1972 eine Zeit lang in New York aufgehalten und dort mit dem FBI jeweils Kontakt aufgenommen hatte. Das FBI stufte ihn als «bona fide»-Quelle ein und leitete die GRU-Listen dorthin, wo sie richtigerweise hingehörten – zur Abwehr. Nick Nack – so der FBI-Codename dieses Agenten – war eine geradezu ideale Anwerbung. Denn er hatte nie die Absicht, zu den Amerikanern überzulaufen, sondern kehrte stets wieder in sein «Stammhaus» zurück, was ihn interessanter machte als die definitiven Überläufer. Doch Angleton sah in Nick Nack nur den Provokateur, der nichts anderes im Schilde führte, als Golitsin auszuhebeln, und versenkte die Listen, ohne sie in die zentrale Datenbank einzuspeisen, in seinem Panzerschrank. Der Abwehrchef, kommentiert Angletons Biograf Tom Mangold, hätte zeit seines Lebens kaum einen unvorsichtigeren Entscheid fällen können.28

Wer aber war dieser geheimnisvolle Nick Nack? Vieles deutet darauf hin, dass er mit Nikolai Dimitriewitsch Tschernow identisch ist, jenem «Maulwurf», der die sowjetische Militärspionage mit besonderer Nachhaltigkeit sabotierte. Der ehemalige KGB-General Vitali Pawlow widmete ihm in seinem Werk über «geheime Missionen» ein eigenes Kapitel.29

Danach hatte Tschernow im GRU nicht die Funktion eines eigentlichen Agenten, sondern die eines Spezialisten für die fototechnische Verarbeitung von Spionagematerial inne. Über sein Pult wanderte die aus den GRU-Residenturen im Ausland eingehende Post, Tschernow kopierte und fotografierte diese Agentenberichte und legte sich ein Inventar jener Personen an, die seine Kollegen als Informanten angeworben hatten. Als er von 1960 bis 1963 als «operativer Techniker» der GRU-Residentur selbst in den Vereinigten Staaten weilte, wurde er von den amerikanischen Diensten angeworben – mit Erfolg: Er übergab ihnen Material, das ermöglichte, in den USA wie in Grossbritannien verschiedene Sowjetagenten zu verhaften.

1972 reiste Tschernow erneut in die USA und händigte den Amerikanern mehrere tausend Dokumente über das GRU-Agentennetz aus, ein eigentliches Who’s who, dank dem die französische Abwehr fast alle in ihrem Land tätigen Spione enttarnen konnte30 – und das auch, wie Pawlow schreibt, das Schicksal des Schweizer Ehepaars Mur und Mary besiegelte.

Angleton-Biograf Mangold kommt bezüglich der Nick-Nack-Listen zu demselben Schluss. Als Angletons Nachfolger Kalaris jenes Material entdeckt habe, sei er ins nächste Flugzeug nach Bern gestiegen und habe «den dankbaren Schweizer Behören» die nötigen Hinweise gegeben, die direkt zur Enttarnung Jeanmaires geführt hätten. Der Autor hält weiter fest, die Verratstätigkeit des Brigadiers hätte «Jahre früher beendigt werden können, hätten Golitsins Paranoia und Angletons Obsessionen die CIA-Abwehr nicht in eine Sackgasse morbider Ängste und gelähmter Ermittlungen» hineinmanövriert.

War Nick Nack also Nikolai Tschernow? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mit letzter Gewissheit lässt sich seine Identität nicht klären. Aufgrund der Akten lässt sich auch nicht rekonstruieren, ob – nach Bill Hoods Vorsprache im Herbst 1974 – tatsächlich erst der entschiedenere Auftritt des neuen CIA-Abwehrchefs Kalaris den Schweizern die Augen öffnete.31 Und im Dunkeln bleibt letztlich, ob die Anwerbung von Nick Nack beziehungsweise Nikolai Tschernow auf den legendären Oleg Penkowski zurückging. Dagegen scheint gesichert, dass das kompromittierende Material während Jahren ungenutzt in den CIA-Schränken lagerte.

Alles in allem sorgten Schicksale und Zufälle auf einer grösseren Bühne dafür, dass auf der Kleinbühne Schweiz die Affäre Jeanmaire platzte. Ohne den Wechsel in der US-amerikanischen Gegenspionage wäre der Brigadier vielleicht in Ehren ergraut.

Acht Monate waren seit Eingang des ersten Hinweises verstrichen. Acht Monate, um in der Region Lausanne einen höheren Offizier ausfindig zu machen, dessen Frau eine Beziehung zu Russland hatte. Gab es dort, muss man sich fragen, denn Tausende solcher Offiziere? Hätte die Konsultation der Personalakten oder des Militärprotokolls, in dem sich Offiziere mit Diplomatenkontakten – so auch Jeanmaire – eintrugen, nicht rascher zum Ziel führen müssen?

Hier stösst man auf einen wunden Punkt. Natürlich war der erste Gedanke der Bupo, sich der Personalakten zu bedienen. Nur, die Abwehr hegte «dem Militär» und insbesondere dem von Divisionär Weidenmann geleiteten Nachrichtendienst gegenüber tiefes Misstrauen.32 Lange sträubte sie sich, mit den Amtsstellen des EMD Kontakt aufzunehmen. Als die Zusammenarbeit dann doch gesucht wurde und die Personalakten zur Verfügung standen, sei es, erinnert sich Kommissär Hofer, mit der Identifizierung ziemlich rasch vorwärts gegangen.

Nun wäre eigentlich anzunehmen, die Bundespolizei hätte nach jenem Tag der Erkenntnis postwendend die nötigen Massnahmen zur Beschattung von Mur ergriffen.

Dem war nicht so. Wiederum verstrichen Wochen. Aus den Akten der Bundesanwaltschaft geht nicht hervor, woran die eigentümliche Passivität der Beamten lag. Hatte «die Zentrale» noch immer nicht grünes Licht für nachhaltige Ermittlungen gegeben? Schien es der Bupo, seit jeher darauf fixiert, alle Gefahren im linken Spektrum zu orten, schlicht zu abenteuerlich, das Undenkbare zu denken – dass nämlich ausgerechnet ein Brigadier, und erst noch ein Ausbund bekennenden und lauten Patriotismus’, in die Fänge der Sowjets geraten war? Fürchtete sie vielleicht, selbst in eine Falle gelockt zu werden? Oder wollte sie aus Rücksicht auf ein aktuelles und überaus sensibles Thema der Politik unter allen Umständen das Risiko ausschalten, dass zur Unzeit etwas durchsickerte?

Für den 1. August 1975 war in Helsinki die feierliche Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte anberaumt, die, wie ihre Verfechter hofften, der Entspannung zwischen West und Ost neue Impulse verleihen würde. Seitens der Schweiz sollte der sozialdemokratische Bundesrat und Aussenminister Pierre Graber die Akte unterzeichnen. Die Unterschrift unter ein Dokument aber, das insbesondere den Sowjets ein Anliegen war, hätten breite Volkskreise absolut nicht verstanden, wäre kurz zuvor bekannt geworden, dass der ideologische Feind einen Schweizer Brigadier auf Abwege geführt hatte. Auch ohne Kenntnis dessen, was sich in jenen Tagen zusammenbraute, herrschte in rechtsbürgerlichen Kreisen tiefes Misstrauen gegen alles, was mit dem Kürzel KSZE zu tun hatte.33