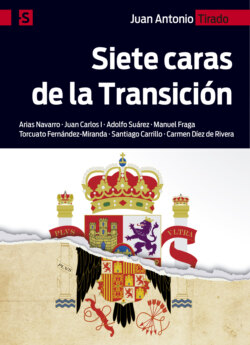

Читать книгу Siete caras de la Transición - Juan Antonio Tirado - Страница 9

ОглавлениеLas lágrimas de Arias

20 de noviembre de 1975: Temblaron los teletipos, se sobresaltó el país. «Españoles: Franco ha muerto», musitó entre lágrimas el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro. Por fin el hecho biológico, tan temido, tan deseado. Treinta y seis años antes, el general más joven de Europa había entrado triunfalmente en Madrid, a guerra terminada, a mantel de dictadura puesto. En ese tiempo, eterno para muchos, Franco había creado una España que era un traje a su medida de sastre gris, una España temerosa de los enemigos de Dios y la civilización cristiana, si bien es cierto que casi cuarenta años dan para mucho y aquella nación profunda, pacata y callada de los cuarenta y los cincuenta había despertado con la llegada de las primeras suecas y, sobre todo, con los aires nuevos y limpios de unas generaciones para las que la guerra quedaba lejos y que tuvieron en la universidad su forja de jóvenes rebeldes y comprometidos. Aquel Franco ya no era el Franco victorioso que se hizo un hombre en Marruecos y que se había pasado tres años jugando a la guerra en su tablero de militar fabuloso, ya no era el dictador implacable de las dos primeras décadas, el hombre que se había inventado una patria de misa y cuartel, a la que había sometido con mano de hierro, la mano que se le había vuelto más fofa y parkinsoniana, pero que aun así no le tembló al ordenar los cinco últimos fusilamientos de una biografía pródiga en sangre, apenas dos meses antes de cambiar definitivamente la vida por la historia. Franco había dejado de existir y aquella España todavía era su España, pero menos, él mismo había ido comprobando que el traje que había tejido tenaz y tercamente iba quedando en desuso y se imponían modelos más atrevidos. En este momento se produce gran agitación en los armarios, muchos prohombres del régimen y sus aledaños se apresuran a cambiar de chaqueta para ponerse una acorde con el tiempo venidero. Una vieja historia que nunca deja de ser emocionante.

Que la patria que fraguó Franco, la de los tiempos heroicos, formaba parte ya de otro paisaje lo prueba, entre otras cosas, el surgimiento de una nueva Iglesia, bajo la inspiración del Concilio Vaticano II, donde junto a nombres conocidos como el padre Llanos o Francisco García Salve, el cura Paco, un jesuita miembro del Partido Comunista de España y de Comisiones Obreras, existen decenas de curas obreros. Es verdad que la Iglesia de Trento y el bajo palio tenía insignes representantes, pero había dejado de ser uniforme. Había, al menos, dos Iglesias. En ese retablo eclesial destaca el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, hombre fundamental en la Transición, que ya había oficiado el funeral por el almirante Carrero Blanco, entre insultos, gritos de «Tarancón al paredón», el «Cara al sol» cantado con desgarro por un nutrido grupo de ultras y avisos por parte de la policía de que su vida corría un riesgo cierto durante el desfile de la comitiva fúnebre por el paseo de la Castellana. En el funeral y la homilía por Franco, el Gobierno prescindió de Tarancón, que era presidente de la Conferencia Episcopal Española. Ofició el ultraconservador Marcelo González, primado de Toledo. Tarancón fue el encargado de pronunciar la homilía en la ceremonia de coronación de don Juan Carlos, una misa del Espíritu Santo en la que hizo un discurso medido, una verdadera obra de orfebrería en la que entre líneas dibujó la senda de una monarquía para todos los españoles.

Pido para Vos, Señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la Madre Patria, de todos cuantos desean convivir, sin privilegios, ni distinciones, en el mutuo respeto y amor. Amor que, como nos enseñó el Concilio, debe extenderse a quienes piensan de manera distinta de la nuestra pues «nos urge la obligación de hacernos prójimos de todo hombre». Pido también, Señor, que si en este amor hay algunos privilegiados, estos sean los que más lo necesitan: los pobres, los ignorantes, los despreciados… aquellos a quienes nadie parece amar.

Algunos años después, en declaraciones a la serie La Transición, de Victoria Prego, emitida por TVE, Tarancón hablaba de aquel inolvidable 27 de noviembre de 1975:

Había terminado una época y era preciso abrir horizontes de esperanza delante del pueblo español, era necesario hacer ver a los españoles y a todo el mundo que la Iglesia estaba en una actitud clara con respecto al futuro. La homilía tuvo un gran impacto, yo incluso lo noté materialmente al salir de los Jerónimos porque la gente estaba entusiasmada, yo diría que había recobrado la esperanza porque veía ya un futuro abierto.

A propósito de esto escribía en la revista Triunfo el teólogo seglar Enrique Miret Magdalena:

Hacía nuestro cardenal figura de otros tiempos, a pesar de su moderno lenguaje. Semejaba en aquellos momentos solemnes a nuestro clásico cardenal Cisneros cuando fue primero confesor de la reina, más tarde gobernador del Reino y regente después. Los liberales españoles, los centristas y una buena parte de la izquierda vieron con excelentes ojos aquel acto y aquellas palabras de nuestro presidente de la Conferencia Episcopal.

Un periódico inglés del día siguiente tituló: «Nada ha cambiado pero ya todo será diferente». La muerte de Franco fue recogida en la prensa española (toda oficial menos algunos semanarios democráticos), con una lluvia torrencial de elogios, escritos para calar hasta los huesos del lector afín e incluso mojar al tibio o desorientado. El diario falangista Arriba, convertido desde hacía tiempo en periódico gubernamental (así seguiría con los sucesivos gobiernos de Arias y Suárez, hasta su cierre en 1979), publicó, como los demás periódicos, varias ediciones urgentes el mismo 20 de noviembre. Emilio Romero, el periodista más célebre e influyente del franquismo, era en 1975 delegado nacional de la prensa del Movimiento. Romero escribe en la primera página de Arriba:

La España que Franco heredó del régimen monárquico de Alfonso XIII y de la República de socialistas, liberales y comunistas era una pesadilla y la actual es el resultado de su talento y sacrificio.

Emilio Romero era un franquista sin escapatoria y un artista heterodoxo, y muchas veces genial, del retablo periodístico de la «situación», como a él le gustaba decir. No quiso quedar en cantor del régimen ido sino que se probó en su armario de malabarista de la política y el periodismo cuantas chaquetas creyó apropiadas para desenvolverse por los salones de la Transición. Pudo haber dado el pego, como tantos, pero tuvo la mala suerte de que el azar controlado de Juan Carlos y Torcuato situara al frente de la presidencia del Gobierno a Adolfo Suárez, viejo enemigo desde los tiempos en que ambos compartieron la búsqueda de votos para aquella charanga que eran las elecciones a procuradores en Cortes. Los dos abulenses: de Cebreros, uno; de Arévalo el otro. Romero ganó justa fama con sus gallos en el periódico Pueblo, que dirigió durante casi veinte años. Los gallos eran piezas de fino análisis y mala leche sin edulcorantes, donde Emilio hacía transformismo periodístico, al modo en que lo permitían los tiempos: el talento encuentra acomodo en cualquier postura. A Emilio Romero le conocí recién llegado yo a Madrid en 1979 cuando dirigía Informaciones. En mi ingenuidad, que no era ni siquiera naíf, le llevé un puñado de artículos y tuve la suerte de que al monstruo sagrado le gustaran y me recibiera durante un buen rato, en el que departió conmigo, pueblerino despistado, sobre la historia, la literatura y los periódicos. A Romero le he leído en algún sitio que en aquellas elecciones a procuradores, Suárez y él se recorrieron la provincia de Ávila. De pronto llegaban a un bar y Adolfo decía: «Venga, Emilio, vamos a abrazar a esta gente». Romero, viejo castellano hosco, dice que se negaba a la ceremonia, pero que Suárez entraba en el local y repartía con obsequiosidad y a destajo abrazos y sonrisas. El 25 de noviembre escribe Emilio Romero en Arriba:

Y un triste día de noviembre se muere Franco en una clínica de la Seguridad Social, que además se llama La Paz –esa Seguridad Social que no pudieron hacer, o alcanzar, los socialistas instalados en la República de 1931–, y el pueblo hace la más grande y espontánea y emocionante demostración histórica de despedida a un hombre de Estado. No hay un solo precedente como este, pero no solo aquí sino en el mundo entero. […] Pero tenía que suceder un día la muerte de Franco, porque era solamente un hombre.

En Arriba brillaban dos columnistas, gallegos ambos, que se repartían la primera página: Pedro Rodríguez, estilista de un barroquismo fantasioso y anfetamínico, y Fernando Ónega, quien a sus 28 años era ya subdirector del periódico. De la pluma de Ónega salieron esos días, en tropel, palabras como racimos de ditirambos.

A las seis horas de faltarnos, supimos que Franco había tenido la previsión de estadista de dejar su testamento político, escrito desde el amor y el perdón. […] Entre el amor y el perdón ha entrado en la historia. Así no mueren, viejo continente, los dictadores. Así solo mueren los grandes hombres de la civilización. […] No hubo, españoles de la historia futura, otro protagonista que el pueblo. Miradlo: kilómetros y kilómetros de fila hacia aquel túmulo que la pequeña pantalla puso también en todos los hogares. […] Deteneos ante aquel capitán legionario que dejó su gorra a los pies del capitán muerto. Sumad las lágrimas de las madres emocionadas y de los jubilados agradecidos y del trabajador sin corbata. Añadid las fuerzas que aún quedaron para un saludo brazo en alto, para una cruz en el pecho, para mantenerse en pie más de seis horas. Ojead las páginas de los periódicos, con cientos de opiniones. Contad los crespones negros del taxista asalariado y del automóvil utilitario, y las banderas de los balcones y las corbatas negras, españoles de la historia futura, nietos de la España de Franco, y habréis obtenido el verdadero veredicto: ha sido un referéndum. No ha sido un adiós. Ha sido una consulta popular. ¿Y ahora? El viejo general de todas las batallas deja, además, un pueblo agradecido.

Juan Luis Cebrián tenía 31 años y era ya un periodista de prestigio. Era hijo del también periodista Vicente Cebrián, director de Arriba entre 1957 y 1960, y hasta 1970 secretario general de la prensa del Movimiento. Juan Luis se estrenó como redactor en Pueblo, el diario de los Sindicatos Verticales, que dirigía Emilio Romero. No tardó en ser nombrado subdirector. De ahí pasó al Informaciones de Jesús de la Serna, también como subdirector. En 1974, bajo la presidencia de Carlos Arias Navarro, ocupó durante ocho meses la dirección de los servicios informativos de TVE. Así despedía Cebrián a Franco en Informaciones el 22 de noviembre en el artículo titulado La mano que nos tiende Europa:

Acercarse a las colas interminables que conducen al último adiós a Franco, entre el frío de la aurora o el del ocaso, contemplar ese pueblo bien trajeado, silencioso y prudente desfilando con orden por las calles vacías de coches evoca sin remedio en este Madrid contaminado y bullicioso a un país nórdico europeo. ¿Dónde está la ingobernabilidad de estos hombres? ¿Dónde la incapacidad de convivencia y respeto mutuos? No ha sido necesario ser franquista, en la muy definida y tradicional acepción del término, para sumarse al luto nacional por la pérdida del Jefe del Estado. Este Madrid en duelo nos recordaba más a París o a Estocolmo que al Buenos Aires que lloró histéricamente a Perón.

Unos días después, el 29 de noviembre, Cebrián profundiza en esa línea argumental y compara a Franco con De Gaulle:

El franquismo no ha sido una ideología, diga lo que diga mi amigo Amando de Miguel, sino una situación. No una teoría, sino una praxis. Nada malo –ni bueno– significa eso en principio. Al gaullismo le pasaba algo semejante, desaparecida la figura histórica desaparece también inevitablemente el esquema mismo.

Si en periódicos normalizados de la «situación» se despide a Franco con metáforas altisonantes no habremos de extrañarnos del tratamiento que se da al asunto en el diario El Alcázar, propiedad desde 1975 de la Confederación Nacional de Excombatientes, que preside José Antonio Girón de Velasco. Tras la muerte del general Franco, El Alcázar se convierte en el órgano de expresión del llamado búnker: civiles y militares franquistas contrarios a la Transición. Curiosamente, entre 1966 y 1968 El Alcázar había sido un periódico liberal, en la amplitud que cabe dar a ese vocablo en el franquismo: un diario con una inclinación aperturista. En la ceremonia de los adioses de este periódico, que a la muerte del Generalísimo ya no era liberal, nos quedamos con un párrafo de Alfonso Paso, autor hoy bastante olvidado, pero que entonces era un comediógrafo que llenaba los teatros. Entre los sesenta y los setenta hubo ocasiones en que se representaron hasta cuatro obras de Paso en otros tantos escenarios madrileños. Paso era yerno del genial Enrique Jardiel Poncela. La maledicencia cuenta que Paso entró a saco en los muy abundantes papeles que dejó Jardiel a su temprana muerte a los 51 años. De Alfonso Paso se cuentan muchas maldades. Dice Marcos Ordóñez en su libro Ronda del Gijón[8] que en los años en que los actores, pintores o escritores que acudían a diario al café suspiraban por cualquier vianda, Alfonso Paso ocupaba una mesa central del Gijón y cuando veía pasar a alguno de aquellos artistas hambrientos agarraba una cigala, como quien coge unas tenazas, y hacía ostentación del manjar para desaliento de las tripas del menesteroso. La verdad es que el prolífico comediógrafo lució siempre una espléndida redondez y una cara sonrosada, con un puro ostentoso como marca de la casa. De esta manera escribió Paso sobre Franco en su columna diaria de El Alcázar:

Todos los que nos observáis desde el extranjero, desde las cómodas tribunas de una democracia que no encubre sino corrupción y degenerado vendimiento al marxismo internacional no veréis las cosas como nosotros. Nunca veréis a un pueblo velar el cadáver de su jefe de Estado con la unción, el respeto y el amor con que todos los españoles velamos a Francisco Franco… Suecos, noruegos, daneses, italianos, alemanes, franceses… vosotros, godos de Europa, esto no lo comprenderéis nunca.

La España de 1975 tenía un complejo frente a Europa que se refleja en todas estas citas y en muchas otras que podrían venir a colación. El franquismo había aislado a nuestro país durante casi cuarenta años y, ahora, en esa isla de fobias a lo extranjero, muerto el padre dictador se abría un periodo de incertidumbre. Como me contaba Víctor Márquez Reviriego, octogenario, maestro en los periódicos, pluma de largo alcance analítico e ingenioso de la que no salió una frase bañada en incienso para el general, en ese momento la mayoría de la gente se temía lo peor, la vuelta a viejas querencias cainitas o el mantenimiento férreo de la dictadura sin dictador. No había mucho sitio para la esperanza. Muerto Franco, las instituciones eran el latiguillo oficial. O sea, muerto Franco, Franco con otro rostro. Pero eso no se lo creían ni los ultras de la pura cepa, era obvio que algo tenía que ocurrir, que en ese cruce de caminos de la historia había que tomar alguna dirección, cualquier cosa menos quedarse en el sitio.

De la soledad internacional de la España franquista es muestra la menguada representación de mandatarios extranjeros en el entierro del Caudillo. En Madrid estuvieron Rainiero de Mónaco, Imelda Marcos, esposa del dictador filipino, el vicepresidente de los Estados Unidos, Nelson Rockefeller, el autócrata Hussein, rey de Jordania, y el presidente de la república de Chile, Augusto Pinochet, tocado con una llamativa y muy comentada capa gris. El panorama que se le abría al Rey, cumplidas las previsiones sucesorias (uno de los tópicos eufemismos del régimen para eludir la condición mortal de Franco) era desangelado y más bien oscuro, por otra parte él no levantaba demasiadas expectativas en ninguna de las dos Españas rimadas por Machado. El tiempo, en aquella encrucijada histórica, apremiaba y don Juan Carlos lo sabía. Aunque entonces la mayoría lo ignoraba, el Rey planeaba meter al país en caminos que a la postre confluyeran con los de Europa. En ese afán, la suerte le sonrió al morir Franco el 20 de noviembre. Si se hubiera demorado la defunción unos días, a don Juan Carlos se le hubiera planteado un serio problema, pues el 25 se cumplía el mandato de Alejandro Rodríguez de Valcárcel, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, que se hubiera prorrogado automáticamente por cinco años. Valcárcel era un hombre de ademán y verbo impostados y antiguos y de muy probada fidelidad franquista. Fue él quien tomó el juramento de los principios del Movimiento al Rey, declamando aquella frase altisonante de: «Señores procuradores, señores consejeros… desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el Rey! ¡Viva España!». Basta ver hoy esas imágenes, a golpe de Google, para comprobar hasta qué punto intimidan. Incluso los ojos humedecidos del Rey, y su semblante muy serio, parecerían probar que a él también le impresionaba la escenografía, si bien hay que suponer que ya estaba suficientemente impresionado por todo lo que se le venía encima. Por mi parte, apunto que en las muchas imágenes vistas durante los meses de preparación de este libro me han sobrecogido a menudo aquellos ministros, aquellos políticos hieráticos y de una seriedad como embalsamada.

El Rey aprovechó la circunstancia de la muerte al límite, pero a tiempo, de Franco para agradecer los servicios prestados a Valcárcel y comenzar las maniobras para nombrar a su sucesor. Don Juan Carlos sabía a quien quería, pero no era fácil la operación. La llave estaba en el Consejo del Reino, que debía ofrecer una terna para que el monarca nombrara al presidente de las Cortes, que lo era también del propio Consejo (un órgano que asesoraba al jefe del Estado en su toma de decisiones). El Consejo del Reino era el que presentaba las ternas, piedra angular de la democracia orgánica. Con Franco, no tenía mayor trascendencia pues él lo cocinaba todo a su gusto; pero el Rey, pese a ser su sucesor, no tenía todos los poderes del general ni mucho menos su carisma, así que tendría que aceptar la terna salida del Consejo del Reino, que estaba integrado por los elementos más carcas de la vida eclesiástica, militar, jurídica y civil del franquismo.

La intención de don Juan Carlos era colocar al frente de las Cortes y del Consejo del Reino a su preceptor desde 1960, Torcuato Fernández-Miranda, un catedrático de largo aliento académico y un político que había sido secretario general del Movimiento, vicepresidente del Gobierno con Carrero Blanco y presidente provisional tras el asesinato de este. Pese a su trayectoria, Torcuato no era querido por ninguna de las familias del régimen, el mismo Franco había declinado nombrarle presidente tras la muerte de Carrero, reconociendo que era un buen político, pero que no se fiaba de él. Desde luego, los miembros del Consejo del Reino no querían verlo ni en dibujo, de modo que los intentos del Rey porque fuera en la terna se estrellaban con la intención clara de los consejeros de no incluirlo. Como quiera que el monarca estaba convencido de que Fernández-Miranda era fundamental para poner en marcha la Transición siguió insistiendo y echó mano del presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, quien tampoco tenía la menor simpatía por Torcuato, pero ante la petición del Rey para que ejerciera todas sus influencias para convencer a los consejeros, se metió de lleno en el papel y fue reuniéndose con ellos uno a uno. Parece que Arias debió sobreentender que si conseguía que Fernández-Miranda entrase en la terna quedaría garantizada su continuidad al frente del Gobierno. Fue así como el 3 de diciembre de 1975, Torcuato Fernández-Miranda juró ante el Rey como presidente de las Cortes. Ese día dejó su impronta con una de esas frases deliberadamente ambiguas que le dieron justa fama de sofista: «Me siento total y absolutamente responsable de todo mi pasado. Soy fiel a él, pero no me ata, porque el servicio a la patria y al Rey son una empresa de esperanza y de futuro». Estaba claro, Torcuato era el hombre apropiado para echar a andar la Transición.

Al día siguiente, 4 de diciembre, el Rey confirmaba como presidente del Gobierno a Carlos Arias Navarro. Una semana más tarde tomaban posesión los miembros del primer Gabinete de la monarquía en el que destacaban dos pesos pesados de la política del momento: Manuel Fraga y José María de Areilza. Ambos compartían una línea aperturista y, en los futuribles políticos, se daba por hecho que en uno u otro tendría que confiar el Rey si quería desarrollar un proceso hacia la democracia. A esos efectos, el nostálgico Arias estaba incapacitado, pero los cambalaches políticos habían obligado a Juan Carlos a mantenerlo en su sitio para así asegurarse la presencia de Torcuato Fernández-Miranda en el Consejo del Reino y las Cortes, desde donde habría de maquinar los principios prácticos de la Transición.

Carlos Arias Navarro, el hombre que sinceramente emocionado lloró al comunicar a los españoles la muerte de Franco, había nacido en Madrid en 1908. Hizo su carrera política bajo el franquismo. Antes, en la guerra, en el desempeño de su cargo como fiscal, desarrolló una intensa actividad represiva en la Málaga que había caído en manos de los nacionales en 1937, lo que le valió, popularmente, el apodo de Carnicerito de Málaga. Fue gobernador civil de León, Tenerife y Navarra, alcalde de Madrid, director general de Seguridad y era ministro de la Gobernación el día en que Carrero voló por los aires de la calle Claudio Coello de Madrid. Fue él, precisamente, quien sustituyó a Carrero como presidente del Gobierno. En 1974 sacó al debate político lo que bautizó como espíritu del doce de febrero, que era una pequeña apuesta por la apertura. Tuvo que retroceder, temeroso ante el ataque de los representantes del búnker, con Girón al frente. Confirmado en la presidencia por el Rey, la figura de Arias tiene un perfil hamletiano. No es tonto y sabe que las cosas no pueden seguir como estaban, pero sentimental e ideológicamente es incapaz de desarrollar una política que refute en algo al franquismo, de modo que durante los seis meses que dura su aventura y su calvario interior como Jefe del Gobierno se empeñará en el improbable metafísico de una Transición sin Franco pero franquista. En un libro importante de la época, Diario de un ministro de la monarquía[9], su autor, José María de Areilza, el titular de la cartera de Asuntos Exteriores, va anotando las minucias y los hechos relevantes de aquel Gabinete. En la entrada del 11 de febrero apunta Areilza que, repentinamente, Arias les ha confesado a los ministros: «Yo lo que deseo es continuar el franquismo. Y mientras esté aquí no seré sino un estricto continuador del franquismo en todos sus aspectos». Areilza apostilla: «La monarquía no puede consolidarse con un hombre honesto y patriota, pero vacilante, que sigue creyendo que Franco está vivo y dirige el país desde la tumba».

En la entrada del 26 de diciembre de 1975, dos semanas después de constituirse el Gobierno, escribe José María de Areilza:

Aquí no hay orden, ni concierto, ni propósito, ni coherencia, ni unidad. Así no se puede dirigir no ya un país ni siquiera una empresa de tamaño medio. El presidente Arias contempla en general el espectáculo desde el tendido, sin parecer impresionado ni afectado lo más mínimo. ¿A qué juega? ¿Cuál es su estrategia? ¿O es la esfinge sin secreto? Este hombre es desconcertante. Desde luego que no es capaz de dominar Consejos, ni de meterlos en cintura. O no quiere hacerlo.

Destacados columnistas de la derecha se lanzaron, apenas enterrado Franco, a una campaña de acuerdo con la cual ya había llegado la democracia. Por arte de birlibirloque, muerto el Generalísimo había brotado el pluralismo político como una planta natural de la España legada por aquel. Fernando Ónega, una semana después de la muerte de Franco, se refería admirativamente, en su columna del diario Arriba, al indulto parcial decretado por el Rey tras su llegada a la Jefatura del Estado:

Ahora, la libertad. Cerca de las doce de la noche del 23 de noviembre los televisores encendieron en diez mil hogares españoles la luz del nuevo abrazo. Había indulto general. […] Muchas cárceles se quedarán vacías, muchas multas no tendrán que ser pagadas y poco antes de las doce de la noche del día 25 de noviembre comenzaba el primer capítulo de una palabra que se va a escribir subrayada: concordia nacional.

Ónega abundaba, con derroche de adjetivos, en la realidad de un país que de la noche a la mañana se había levantado demócrata:

El país es como una ilusión en flor. El presidente Arias tuvo una frase que es un eslogan, un marco, un rumbo: «Libertad fuera de toda amenaza totalitaria». El teniente general de Santiago era la presencia de las Fuerzas Armadas como un respaldo para los nuevos tiempos. Mañana habrá declaración programática con sabor a Fraga, con sabor a apertura y autoridad, con horizonte de democracia, pero sin revolución, lentamente.

El día de Navidad, solo un mes después de la muerte del general, Pedro Rodríguez escribe en La colmena, su columna en Arriba, una página singular. Conviene detenerse un momento en la figura de Rodríguez, un periodista que hoy no sale apenas ni en Google (¡ay, la fugacidad de este oficio!), pero cuya prosa e influencia fueron notables en el último tramo del franquismo y durante la Transición y los primeros años del gobierno socialista. Rodríguez escribía con una sintaxis entre entrecortada y vertiginosa, adjetivaba con primor y resolvía sus crónicas con la elegancia de un escritor urgente y aparentemente despreocupado. Su contenido era primero franquista, e irónicamente demócrata y antisocialista después, pero lo que más importaba y le importaba era el continente. Como decíamos, él y Ónega, con su columna El péndulo, eran las estrellas de Arriba, aunque en ese momento Rodríguez aventajaba en edad y en calidad de articulista a su paisano. Pedro Rodríguez fue a morir de un infarto en La Toja, rondando la Navidad de 1985, cuando aún no había cumplido el medio siglo y fue despedido con hermosos obituarios por sus compañeros de oficio. Acabada la excursión biográfica vamos con la cita de Rodríguez del 24 de diciembre de 1975:

A Madrid, pastores, a Madrid, chiquillos, que ha nacido la democracia. La oposición felicita a usted las pascuas y le ruega siente a un pobre fascista en su mesa en fecha tan señalada.

Es extraordinario: un mes después de muerto Franco, España no solo era un país democrático sino un lugar en el que se perseguía a los fascistas. Dejándose llevar por parecido arrebato, por esas fechas Fernando Ónega reflexiona sobre la erótica de la democracia:

Ya todo está claro. La palabra, como era previsible, es reforma. Pocas veces democráticamente hablando, con perdón, una declaración del Gobierno ha caído sobre las páginas de los periódicos con más sexy. Esto no es el destape. Esto es el desnudo.

Y metidos en la senda erótica, unos días más tarde Pedro Rodríguez compara la democracia con las glándulas mamarias de Nadiuska, un sex simbol de entonces, que aunque arrastrada por la corriente de la vida se mantiene en el recuerdo colectivo con más vigor que el olvidado Pedro:

Salvadas las distancias, los pezones de Nadiuska son ya, en plan símbolo, como el acorazado Potemkin, el yate Vita o «Grândola, Villa Morena». O sea, un patrimonio común, vamos. Al fin y al cabo en su florilegio, son los dos primeros pezones de la prensa española verificados en la zona nacional desde que estalló la guerra de 1936.

Todo esto suena frívolo, y lo es, pero así se escribía la historia en aquellos periódicos que en un ejercicio de funambulismo y de extravío de la realidad se empeñaban en convencernos de que ya éramos demócratas, de que no había que luchar por una cosa que era tan real como las tetas de Nadiuska, tan insinuadas, deletreadas y soñadas en la época. Arriba era un periódico en cierto modo atípico, que en la inmediata posguerra había sido un vivero de grandes escritores, los llamados prosistas de la Falange. Veamos cómo se elucubraba sobre el particular en un diario poco dado a la frivolidad, un papel de quiosco pegado a la tradición monárquica y escrito desde la seriedad, cuando no desde la gravedad. Hablamos de ABC, que el 6 de enero de 1976, un mes y medio después de la muerte de Franco, apunta en un editorial: «Resulta alentador el proceso por el que se está desarrollando la democracia en nuestro país».

Unos días más tarde, leemos en otro editorial del mismo periódico:

En España se ha producido la casi radical modificación de las condiciones políticas [...]. Hoy España puede presentarse en Bruselas como una democracia seria, de las que tienen curso normal en la Europa libre.

¿Cómo extrañarse de que ante tal ímpetu democrático en El Alcázar, órgano de los excombatientes, se dispararan las alarmas?:

Se quiere enterrar la época más gloriosa de nuestra historia, la que empezó un 18 de julio cuando el pueblo español se alzó en armas para reconquistar la patria destruida por marxismos y separatismos.

Nos faltaba en esta fiesta de elogio y refutación de la democracia, Blas Piñar, personaje de una fidelidad tan inmutable al régimen del 18 de julio que, probablemente, superara al mismo Franco en entusiasmo y energía franquistas. El búnker le quedaba pequeño a este exaltado de la extrema derecha, que en un discurso recogido por la revista Fuerza Nueva el 27 de febrero de 1976 afirmaba que todo el esfuerzo gigante de la Cruzada estaba a punto de venirse abajo no porque «el enemigo, rehecho y fuerte, haya arrebatado las posiciones a los que ganaron la Victoria, sino porque los mismos que la lograron con inmenso sacrificio la entregan sin rubor y sin respeto».

Y, sin embargo, la democracia era todavía una estación lejana. Resultaba difícil adivinar la salida del túnel, pero el Rey y Torcuato Fernández-Miranda tenían planes para hacer realidad lo que ahora era solo una fantasía.