Читать книгу Georgien. Eine literarische Reise - Katja Petrowskaja - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

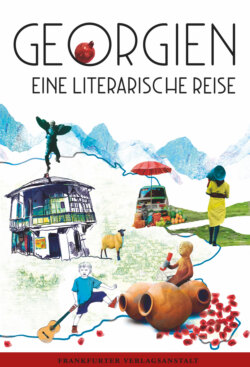

DON‘T SMOKE ON THE HORSE – EINE ZU KURZE REISE DURCH TUSCHETIEN

ОглавлениеLUCY FRICKE

Sie werden seltener, aber es gibt sie noch, die Einladungen, zu denen ich nicht Nein sagen will. Je abwegiger, desto besser. Und wenn jemand fragt, ob ich Lust habe, nach Tuschetien zu reisen, und ich denke: Tuschetien? Nie gehört, dann sage ich sofort zu. Eine ferne Bergregion im Nordosten Georgiens, in die man ausschließlich in den Sommermonaten reisen kann, da in der übrigen Zeit des Jahres der Pass nicht befahrbar ist, heißt es in der Einladung. Vom Gebirge verstehe ich nichts, vom Wandern erst recht nicht und in Georgien bin ich nie gewesen. Das alles spricht dafür.

Der besagte Pass ist unter dem Namen Abano-Pass durchaus bekannt, er gilt als eine der gefährlichsten Straßen der Welt. Kein anderer Weg führt nach Tuschetien, dorthin gelangt man nur mit Allrad, Pferd oder Helikopter. Ich schaue mir Videos an und kichere vor Freude. Diese Strecke ist mörderisch, es ist genau die milde Form von Todesangst, die mir gefällt. Bei einer nahenden Depression unternehme ich gern einen Tandemsprung aus einem Flugzeug, jetzt also ein Pass in Georgien. Man verspricht mir, dass es einen Fahrer geben wird, der in der Region aufgewachsen ist. Eine andere Angst ist die vor dem Wandern. Ich hasse Wandern. Ich kann überhaupt nicht wandern. Dieser Körper hat das letzte Jahr an einem Schreibtisch gesessen und kaum noch Muskeln in den Beinen.

Dieser Körper ist ein Sack, und der wird jetzt ausgerechnet in den Großen Kaukasus verschickt.

Ich halte es für möglich, auf 3000 Metern einfach zu kollabieren. Freunde leihen mir Wanderschuhe und eine Multifunktionsjacke, denn zum Anziehen hat dieser Körper auch nichts. Ich lese die Biografie über den jungen Stalin, packe die Sachen und fliege nach Tbilissi. Sehr schnell werde ich verstehen, dass ich, wenn ich auch nicht wandern kann, so doch über gewisse Fähigkeiten verfüge, mit denen man in Georgien offenbar ziemlich weit kommt: essen, rauchen, trinken und über das Unglück lachen. (Worüber man besser schweigt: Stalin und Religion).

Wir starten an einem warmen Morgen um acht Uhr. Der Fahrer G. wartet mit seinem alten Landrover vor dem Hotel, und mein georgischer Schriftstellerkollege A. liegt bereits auf der Rückbank, nachdem er die letzten drei Nächte seinen Geburtstag gefeiert hat.

Heute müssen wir nur die Fahrt überleben, und dieses Überleben liegt nicht in unseren Händen, sondern einzig und allein in der Hand unseres Fahrers G. Es scheint mir eine gute Hand zu sein, wahrscheinlich die beste.

Acht Stunden wird die Fahrt dauern, und bald wird mir klar, warum. Wir haben es nicht eilig. Wir haben Zeit. Zeit für ein Frühstück um zehn Uhr, das aus den traditionellen Chinkali, den gefüllten Teigtaschen, und einem frisch gezapften Bier besteht. Zeit, um die Tante von G. zu besuchen und in den Weinkeller hinabzusteigen. Zeit, um riesige Plastikgallonen mit selbst angebautem Wein zu füllen, Zeit, um von jedem Jahrgang ein Glas zu probieren. Nicht zu vergessen der Tschatscha, dieser grundehrliche Trester, der gegen alles hilft, von der Tante persönlich gebrannt. Ein Dutzend kleine, gefüllte Plastikflaschen laden wir in den Wagen. Wer das alles trinken soll, ist die Frage. Wir sind zu dritt und haben nur sechs Tage. Geschenke, sagt G. Die freuen sich da oben über alles. Wir fahren also in die Berge und verschenken Schnaps.

Als wir uns dem berüchtigten Pass nähern, soll ich mich abschnallen. Von jetzt an werde ich nur noch durchgeschüttelt, und wenn was passiert, sagt G., müssen wir eh schnell aus dem Wagen raus. Auto-Rodeo!, ruft A. begeistert von der Rückbank. Das ist sie also, eine der gefährlichsten Straßen der Welt, und G. fährt sie mit der linken Hand. Nicht eine Sekunde Angst, nicht einmal Übelkeit, das ist fast eine Enttäuschung. Als wir nach neunzig Minuten die Spitze erreichen, steigen wir auf 2800 Metern aus, holen aus dem Kofferraum eine der kleinen Plastikflaschen, dazu drei Gläser und trinken auf Georgien. Gaumardschos!

Ich taumle zurück auf den Beifahrersitz, Tuschetien liegt vor uns wie ein Versprechen. Ein unermessliches Staunen über die Schönheit, die sich hinter jeder Kurve aufs Neue ausbreitet, da taucht tatsächlich ein verborgenes Land auf. Wir fahren vorbei an den ersten Dörfern. Nie mehr als zehn Häuser, verfallene Wehrtürme, vor Jahrzehnten verlassene Winterquartiere. Fast niemand bleibt in den kalten Monaten noch hier, sie alle ziehen auf die andere Seite des Passes und wer bleibt, ist abgeschnitten von dem, was wir Welt nennen. Sobald es anfängt zu schneien, führt in diese Täler kein Weg mehr. In den harten Jahren schneit es bis in den April hinein. Die Einsamkeit hier ist länger und kälter als anderswo. Es gibt keinen Strom, keinen Empfang, kein Internet, keinen Fernseher.

Unser erstes Quartier, Dartlo, das manche das schönste Dorf Tuschetiens nennen, sieht aus wie ein Gemälde. Fluss, Berge, Sonnenuntergang, Wehrturm, Schieferhäuser, alles da, alles unwirklich. Nur schweigen und bewundern.

Den Wein trinken wir in einer jahrhundertealten Kulisse, in der sie den besten Schafskäse servieren, den ich je aß. Wie ich den im Flieger mit zurückkriege, frage ich, und G. erzählt von Geldstrafen, die er schon hat zahlen müssen, weil dieser Käse, wie auch sein Wein, nicht eingeführt werden dürfen in die EU. Die EU ist für die besten Dinge zu sauber. Das Herstellungsverfahren, sagt G., unterliegt dem Schutz der UNESCO. Saufen und fressen als aktives Weltkulturerbe, da fühle ich mich direkt noch viel besser.

Es wird ein langer Abend, der Tisch wird immer wieder vollgeladen mit Tomaten, Gurken, Fleisch, Brot und noch mehr Wein, so viele Menschen kommen vorbei, dass ich mich frage, wo die alle herkommen. Die Wirtin bringt ein Kind nach dem anderen ins Bett, während draußen die Männer vorreiten. Sie kommen zum Essen und reiten zurück zur Arbeit, zurück zu dem dreißig Kilometer entfernten russisch-georgischen Grenzposten. Während ich schon längst ermattet im Bett liege, höre ich sie vor meiner Tür noch reden, die beiden Gästezimmer wurden in den Wohnraum gezimmert, und es erinnert mich an frühe Kindheitstage, als ich den ruhigsten Schlaf hatte, während um mich herum die Party kein Ende fand.

Der Himmel scheint hier blauer als irgendwo sonst. Vielleicht habe ich noch nie so klare Luft geatmet wie in dieser Landschaft, in der nichts dramatisch wirkt, alles nur friedlich. Im Gegensatz zur brutalen Geschichte dieser Region. Von den Kriegen, Deportationen und Übergriffen höre ich, doch sehen kann ich nur Schafe, Pferde, Weite, hier und da einen Bussard. Zwei Stunden wandern wir, ohne einem Menschen zu begegnen. Auf einer Wiese steht ein leerer Verschlag aus Holz, mit weißer Farbe daran geschrieben: Shop. Fast Food. Niemand ist zu sehen, bis auf einer Hügelkuppe plötzlich bunte Plastikstühle aufblitzen. Weltweit tauchen in jedem schönsten Nirgendwo früher oder später Plastikstühle auf. Wir klopfen an ein Häuschen, die Luke wird geöffnet, eine junge Frau serviert drei Tassen Mokka und spannt den Sonnenschirm auf. Zwei Männer binden ihre Pferde fest und kaufen Tschatscha in Plastikflaschen.

Vor zwanzig Jahren war es noch ein Abenteuer hier, sagt A., und ich bin insgeheim froh, erst jetzt gekommen zu sein. Er empfiehlt mir Schnaps gegen den Muskelkater, und als wir den trinken am Abend, verrät er seine alte Bergregel: Bis 1500 Meter Wein, ab 1500 Meter nur noch Schnaps. G. hebt sein Glas und stöhnt: Oh, lieber Gott, mach mich immer so fertig!

Über dem offenen Feuer kochen wir Chinkali, und A. erzählt die Legende eines Dichters, der in den tuschetischen Bergen seine Gedichte verbrannte und dabei rief: Seht, dies ist das Feuer der Poesie! Ob er es bereute, für einen schlechten Witz sein Werk verbrannt zu haben, ist nicht übermittelt.

Am nächsten Tag nehmen wir den Wagen und fahren hinauf in das höchste bewohnte Dorf Europas, Botschorna auf 2345 Metern. Dass Uschguli, im georgischen Swanetien, das höchste Dorf sei, ist eine Lüge, die sich hartnäckig hält und zu einer anhaltenden, leicht gereizten Stimmung zwischen Swanetien und Tuschetien führt, erzählt man mir. Allerdings muss zugegeben werden, dass der Zusatz »bewohnt« von einem einzigen Mann aufrechterhalten wird, ein bald achtzigjähriger Arzt, der hier auch im Winter ausharrt und dafür berühmt ist, ohne Narkose zu operieren.

Er ist so freundlich, mir die dringend benötigte Toilette zu zeigen, in der ich schließlich hocke und denke: Dies ist das höchste Plumpsklo Europas. Hier bin ich also. Es kann schön sein, Dinge zu erreichen, die man sich nie vorgenommen hat.

Über Brücken aus Holz fahren wir, und wenn da keine Brücke ist, dann brettern wir durch den Fluss. In den entlegensten Orten bauen sie Gasthäuser, ein Hauch von Tourismus oder auch nur von der Hoffnung darauf, weht durch die Täler. Ich habe meine Zweifel, aber ich habe immer Zweifel und selten eine Ahnung. G. sagt: Hauptsache, sie machen was.

Wir erreichen Alisgori, unsere nächste Unterkunft, am Abend.

Die Solarzellen liegen hier auf den Dächern aus Schiefer, als hätten Außerirdische ihren Müll abgeworfen. Eine dünne Matratze auf einem Holzbrett, die Dusche wird mit Feuer geheizt, das Waschbecken steht im Freien.

4000 Kilometer von Berlin entfernt, mit geliehenen Wanderschuhen und einem Rucksack vom Discounter. Schmerz in den Muskeln, in den Füßen, Dreck unter den Nägeln, Staub im Haar, der Rücken von Bremsen zerstochen, Schafsfleisch zwischen den Zähnen. Ich stehe hier, schaue auf einen reißenden Gebirgsbach, und jeder Gedanke verschwindet.

Die Männer erzählen Heldengeschichten und trinken auf die Toten, auf die großen Krieger und die, die niemanden hinterlassen haben. Je tiefer die Nacht, desto länger werden die Trinksprüche. Bei jedem Glas preisen wir die Liebe, die Neugier, die Kunst, die Freundschaft, die Begegnungen, die unser Leben verändern, die Menschen, die Einfluss auf uns haben, die Leidenschaft, die Erinnerung, wir trinken darauf, dass wir diese Tage niemals vergessen werden. Wir trinken verdammt noch mal auf alles. Und dass diesen Männern das Preisen nicht ausgeht, lässt mir das Leben mit jeder Stunde reicher erscheinen. In solchen Nächten säuft man sich in die Demut.

Wir schlafen aus, nur einen einzigen Plan gib es heute: Hoch zu den Schäfern. Am Nachmittag um vier werden die Schafe gemolken, danach wird der Käse gemacht, und als ich den Weg sehe, der uns bevorsteht, spüre ich nichts als den drängenden Wunsch, schon dort zu sein.

Ich schleppe mich durchs Geröll, es geht steil hinab und dann sehr langsam wieder bergauf. A. reicht mir seine Hand, damit ich über den Bach springen kann. Ich hasse Wandern, ich hasse es wirklich. Am schlimmsten ist es, einen Weg zu gehen, den man hinterher auch wieder zurückmuss, wenn man weiß, was einen erwartet. Wir schleppen uns schweigend hoch, die Luft wird dünner.

Oben angekommen schlendert uns einer entgegen, der aussieht wie der Golem. Alles an ihm ist groß und bucklig. Das kommt vom Melken, sagt A. Seit Jahrzehnten melkt dieser Mann. G. zieht eine Flasche Schnaps aus seiner Jacke, wir betreten einen Verschlag, dessen Dach eine blaue Plastikplane ist. Uns alle verlässt die Farbe im Gesicht, wir sehen aus wie in einem nicht näher definierten Endstadium. Immer mehr Männer kommen herein. Nicht einer gibt mir die Hand, niemand sieht mich an. Höflichkeit sei das, Schüchternheit auch, versichert mir A. Ich tauche hier schließlich in Begleitung von zwei Männern auf, unantastbarer könnte ich kaum sein.

Der Tisch ist so niedrig, dass wir mit aufgestützten Armen dransitzen. Es gibt Hüttenkäse aus einer Blechschale, dazu Brot und Tomaten, Gurke und Melone. In der Ecke steht ein Gaskocher mit dem Namen »Harlem«.

Über uns baumeln weiße Säcke mit Getreide. Der Tschatscha wird geöffnet, wir trinken ihn aus dicken Patronenhülsen, doch in den Händen dieser Männer sieht alles winzig aus. Noch nie habe ich solche Pranken gesehen, noch nie habe ich solche Männer gesehen, nur Muskeln und kaum noch Zähne. Meine Unantastbarkeit weicht langsam auf, wir stoßen an auf die Freundschaft zwischen Deutschland und Tuschetien, die wir hiermit ins Leben rufen. A. haut mir auf die Schulter und lacht. Wild Woman, sagt er, und auch mir fällt es jetzt auf, wie ich hier hocke, kurz vor der tschetschenischen Grenze, zwischen einer Horde georgischer Schäfer, den Käse mit den Händen in den Mund stopfe, selbst gebrannten Schnaps aus einer Patronenhülse stürze und eine filterlose Kippe zwischen den Fingern halte.

Die Männer reden über Pferde, Hunde und Wölfe, bis der jüngste Schäfer Tuschetiens das Zelt betritt. Neunzehn Jahre ist er alt, und bevor er seinen Schnaps trinkt, rezitiert er minutenlang ein Gedicht. Kein besonders gutes Gedicht, wie A. mir zuflüstert, eines über Helden, Kriege und Siege, das Übliche eben. Wir trinken alle noch eine Hülse, bevor um Punkt vier Uhr die Schafe gemolken werden. Dreihundertsechzig Schafe. Pro Schaf ein halbes Teeglas Milch. Mir war zuvor nicht klar gewesen, was für ein Höllenjob das ist. Während die Melker in einer irren Geschwindigkeit melken, schwinden mir beim Zusehen langsam, aber sicher die letzten Kräfte. Ob er etwas für mich tun kann, fragt G., ob ich Wünsche hätte. An dieser Stelle sei gesagt, dass es kaum Besseres gibt, als mit zwei Männern durch die Wildnis zu reisen. Einer kümmert sich immer. Meine eigenen Wünsche sind mir oft nicht klar erkenntlich, doch in diesem Moment weiß ich genau, was ich will: Gebt mir ein Pferd, sage ich. Und G. geht los und klärt das. Eine halbe Stunde später wird ein Pferd gesattelt, und bevor ich aufsitze, gibt mir A. den besten Ratschlag, den ich je hörte, den ich mir als Lebensmotto an die Wand schreiben möchte:

Don’t smoke on the horse! Wir traben los, A. und G. stechen ihre Holzstöcke in die Wiese und folgen mir zu Fuß. Am Abend tut mir tatsächlich der Hintern weh, jetzt also auch noch der Hintern.

Ich schweige darüber.

Als wir am Tag darauf Omalo erreichen, ist das ein Schock. Wir sind zurück in der Zivilisation. Fast sechzig Häuser und alles ist Baustelle. Hier wird ganz groß aufgefahren, hier entsteht das Epizentrum des Tourismus. Es gibt eine Bäckerei, eine Bar, es gibt Strom, Musik, Bier, es gibt Mädchen, die sich kreischend aus Autofenstern lehnen, und Männer mit dicken Bäuchen. Ein paar Kühe liegen auf der Straße wie eine Reminiszenz an alte Zeiten. Die Wirtin hofft, im nächsten Jahr sogar Internet zu haben. Dann ist endgültig alles verloren, seufzt G., und ich nicke. Wir machen einen letzten Spaziergang zu den Wehrtürmen hinauf, ein letzter Gang, eine letzte fulminante Aussicht.

Am Morgen folgt der Rückweg in die Welt. Wir setzen uns auf den Abano-Pass, kurven zur Spitze hinauf, steigen aus für einen Blick zum Abschied.

Sechs Tage sind es nur gewesen, doch ich habe das Gefühl, Wochen hier verbracht zu haben, in dieser Ferne, die mich weiter wegbrachte von meinem Leben als jede Reise zuvor.

Wir fahren hinab, und dann geht es Schlag auf Schlag. Plötzlich piepen unsere Handys im Wagen, die Nachrichten von einer Woche treffen bei uns ein. Als Nächstes stellt G. den Allradantrieb aus, und ich muss mich wieder anschnallen. Wir fahren jetzt über Straßenbelag, die erste Ampel taucht auf, am Straßenrand Geschäfte und Autos.

Stunden später stehe ich mit A. in einem riesigen Hinterhof in Tbilissi, eine Bar neben der anderen. Fabrika heißt dieser Ort, so heißen sie überall auf der Welt. Wir stehen am Rand und wissen nicht, wohin mit uns. Es sind viel zu viele Menschen. A. sieht mich an und sagt: Stell dir einfach vor, es wären Schafe.

Lucy Fricke, 1974 in Hamburg geboren, wurde für ihre Arbeiten mehrfach ausgezeichnet; zuletzt war sie Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom und im Ledig House, New York. Im Frühjahr 2018 erschien ihr vierter Roman »Töchter« im Rowohlt Verlag. Seit 2010 veranstaltet Lucy Fricke HAM.LIT, das erste Hamburger Festival für junge Literatur und Musik. Sie lebt in Berlin.