Читать книгу Georgien. Eine literarische Reise - Katja Petrowskaja - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеWir liefen durch die Straßen und ich fand mich plötzlich in einer fremden Stadt wieder. Denn ich versuchte unentwegt mir vorzustellen, was sie sah, ich versuchte mir ihren in dem Fall fremden Blick auszuleihen.

Was würde ich wahrnehmen, was würde mir auffallen, was würde mir missfallen, worüber würde ich mich aufregen, wenn ich zum ersten Mal hier wäre? Und es gelang mir tatsächlich, alles Vertraute in ein neues Licht zu rücken. Ich identifizierte mich so sehr mit dem Blick des Fremden, bis mein eigener auf einmal gänzlich verschwand. Gleich beim ersten Spaziergang durch das Sololaki-Viertel entdeckte ich etwas, das mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf geht und das für mich mittlerweile zu einer Art Sinnbild geworden ist für meine Wanderung zwischen zwei Welten, zwei Sprachen, zwei Kulturen, sich irgendwo in einem Spalt befindend, der mal übermäßig breit und mal unsichtbar schmal wird. Wir erkundeten die typischen Höfe jenes Stadtteils, die bunten Pawlatschen mit den hölzernen Laubengängen und den schiefen, verschnörkelten Balkonen, mit den spielenden Kindern und der flatternden Wäsche, eingehüllt in diverse Essensgerüche und lautes Stimmenwirrwarr.

In der Mitte eines solchen Innenhofs blieb meine Freundin stehen und fixierte etwas mit ihrem Blick. Dann zückte sie die Kamera und begann zu fotografieren. Von ihrem Gesicht konnte ich Begeisterung ablesen. Ich wusste nicht genau, was sie so in Verzückung versetzt hatte, denn ich sah dort nichts Besonderes. Ich suchte mit den Augen nach einem möglichen Motiv, das sie fasziniert haben könnte, aber erfolglos. Irgendwann steckte sie die Kamera zurück in die Tasche und blieb mit einem seligen Gesichtsausdruck vor mir stehen. Ich wollte sofort wissen, was sie da fotografiert hatte, und dann streckte sie ihren Finger aus und lachte. Erst da erkannte ich den Grund ihrer Begeisterung: Dort war ein Holzstuhl ohne Sitzfläche, der an einer der Hauswände befestigt war. Unter ihm lag ein Ball. Ich verstand immer noch nicht so ganz, was an diesem improvisierten Gegenstand so besonders sein sollte. Die Irritation stand mir ins Gesicht geschrieben, und sie erklärte: »Das ist doch zauberhaft! Auf den Gedanken würde in Deutschland keiner kommen. Das ist so erfinderisch! Sie nutzen den Stuhl als Basketballkorb!«

Ich wusste zwar, dass der Stuhl zu diesem Zweck diente, aber mir war die Besonderheit dieser Tatsache keineswegs klar. Für mich war das normal und selbstverständlich – gerade als Kind der Neunzigerjahre, ein Jahrzehnt voller Entbehrungen und geprägt von existenziellen sozialen und ökonomischen Umbrüchen –, dass man improvisieren musste, wo die äußeren Mittel nicht vorhanden waren oder versagten. Aber erst durch ihren Blick, durch die Außenperspektive, gelang es mir, die Besonderheit jenes Gegenstandes und somit seinen Wert zu schätzen.

Denn für die Bewohner jenes Hofes war es vielmehr ein Notbehelf: Die Kinder hätten viel lieber einen nigelnagelneuen Basketballkorb gehabt, sie hätten ganz sicher keine Einwände gegen jegliche kapitalistische Konsumgüter erhoben, im Gegenteil – sie hätten große Freude daran. Aber darum ging es nicht. In dem Moment begriff ich etwas, das, so simpel es auch erscheinen mag, für mich einer existenziellen Erkenntnis gleichkam: Die gleichen Dinge, die gleichen Gegenstände, gar die gleichen Verhaltensweisen haben je nach Kontext eine vollkommen verschiedene Bedeutung. Nichts ist absolut und demnach immer eine Frage der Perspektive. Geschehnisse, Erfahrungen, Ereignisse – all das formt sich ausschließlich durch unseren Blick darauf.

Das Vertraute und das Normale kann unter bestimmten Umständen zu etwas Außergewöhnlichem werden. Etwas, von dem man annimmt, es sei so, kann im nächsten Augenblick etwas ganz anderes sein, wenn man bereit ist, den eigenen Fokus zu verschieben.

In dieser einen Woche, in der wir durch die Tbilisser Straßen schlenderten, setzte ich mich unentwegt mit meiner Freundin auseinander und doch ging es dabei um mich. Um Dinge, die ich vorher nicht hinterfragt hatte, Dinge, die ich einfach so hingenommen, Meinungen und Ansichten, die ich in irgendeiner Form für »gegeben« gehalten hatte.

Ich stritt und diskutierte mit ihr über die westliche Sehnsucht nach dem Zerfall, die Begeisterung der Europäer über die vermeintlich »ostalgischen« Gegenstände und Möbel, das Leben, das sich so viele alte Menschen gezwungen sahen zum Verkauf anzubieten und das von den westlichen Besuchern so hingebungsvoll gekauft wurde. Ich verliebte mich aber auch in den georgischen Gesang neu – so spontan entfacht und zu einem rauschhaften Fest auf einer Restaurantterrasse ausartend –, weil ich ihn in dem Augenblick durch ihre Ohren hörte, die Emotionen spürte, die die Musik in ihr auslöste. Ich habe mich in den endlosen Gesprächen, in denen es um die Vereinbarkeit verschiedener Welten und deren Verschmelzung zu einer Identität, um Gemeinsamkeiten und Differenzen ging, verloren.

Indem ich versuchte, ihren Blick zu formen, veränderte sich meiner. Ich begriff etwas von dem Eigenen erst durch die Perspektive des Fremden.

Ich habe seitdem viele Besucherinnen und Besucher in Georgien empfangen. Und doch ist dieser erste Eindruck, als mich meine Freundin in einer klapprigen Aeroflot-Maschine gen Süden begleitete, die prägendste Erfahrung geblieben.

Meine Versuche, ihren Blickwinkel zu beeinflussen, waren vollkommen absurd, denn erst durch ihre Augen habe ich etwas Gewöhnliches zum Außergewöhnlichen machen können.

Damals wusste ich nicht, wie stark diese Entdeckung meine gesamte Zukunft und viele wichtige Lebensentscheidungen prägen sollte. Aber Jahre später, als ich mich daran machte, einen Roman über mein Land zu schreiben, stellte ich fest, dass ich selbst erst durch die Einnahme einer Außenperspektive, durch den Umzug in ein anderes Land, durch das Wechseln der Sprache dazu befähigt worden war, über das Vertraute zu schreiben.

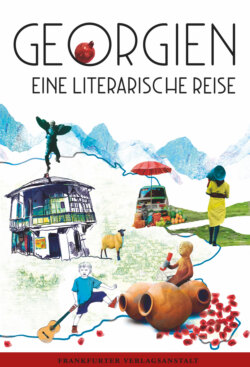

Aus diesem Grund habe ich mich sofort in die Idee von Medea Metreveli, der Leiterin des Georgian National Book Center in Tbilissi, verliebt, die vorschlug, Tandems aus jeweils einem deutschen und einem georgischen Autor zu bilden und sie auf eine Reise durch die verschiedenen Regionen Georgiens zu schicken. Das Goethe-Institut Georgien fand die Idee auch großartig und realisierte, mit finanzieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes, das ehrgeizige Vorhaben in einem aufwendigen zweijährigen Projekt mit mir als Kuratorin. Während der ganzen Planungszeit, während ich mir Gedanken über das Reisebuch machte und mir vorzustellen versuchte, welche Texte dabei entstehen würden, hatte ich unentwegt das Bild mit dem zweckentfremdeten Stuhl vor Augen.

Die Texte, die auf den Reisen entstanden sind, bestätigen meine Hoffnungen, denn sie zeugen genau von solchen Erlebnissen, die man nur haben kann, wenn man sich dem Fremden gänzlich ausliefert und mit dem unschuldigen und unvoreingenommenen Blick eines Kindes staunt und beschreibt, anprangert und sich begeistern lässt. Es ist ein großes Glück, all jene Kolleginnen und Kollegen an der Seite zu haben, die sich bereit erklärt haben, sich nicht nur auf ein fremdes Land einzulassen, sondern auch auf fremde Menschen, mit denen sie tagelang, auf engstem Raum, unterwegs sein würden.

Genauso aber gilt es, die Offenheit der georgischen Autorinnen und Autoren zu betonen, die anders als ich nicht den sinnlosen Versuch unternommen haben, die Perspektiven ihrer Tandempartnerinnen und -partner formen zu wollen, sondern im Gegenteil – bereit waren, all ihre Kenntnisse und Erfahrungen, das Vertraute so generös zu teilen.

Von einer tiefen melancholischen Hingebung, der Begeisterung für die Natur und alles Verlorengegangene ist für mich der Text von Katja Petrowskaja nahezu ein Gedicht über die Schönheit und Erhabenheit, aber auch die Grausamkeit des Kaukasus, während ihr Reisebegleiter Abo Iaschaghaschwili uns mit einer historischen Akribie und Detailverliebtheit in die Geschichte Georgiens einführt und tiefe Einblicke ermöglicht, wo man sie nicht einmal ahnt.

Witzige und zugleich sinnliche Fragmente seiner Reise hält Stephan Reich in seinen Gedichten fest und stellt sein Staunen offen zur Schau – über alles Erlebte und alles Andersartige, und das mit so viel Faszination, dass es einem warm ums Herz wird. Seine Tandempartnerin Anna Kordsaia-Samadaschwili wiederum erzählt eine sehr persönliche, nachdenkliche Geschichte über ihren Großvater und ihre Erinnerungen an eine der sagenumwobensten Regionen Georgiens – Swanetien. Mit all den urigen Bräuchen und teils verloren geglaubten Traditionen. Und das tut sie mit so viel für sie typischen Charme und Humor, dass man sich wünscht, ihre Erzählung möge ewig weitergehen.

Einen wunderschönen, persönlichen Bericht legt Ulla Lenze über Kachetien vor, mit ihrer lustvollen, zauberhaften Sprache, als wolle sie den Leser einladen, sich ihrer Reiseroute anzuschließen und alles Beschriebene noch einmal zu erleben. Ihre Kollegin und Reisebegleiterin Tamta Melaschwili wiederum schreibt voller Leichtigkeit und sichtlichem Spaß an der Reise von ihren Entdeckungen der architektonischen Schätze, der wundersamen Natur der Region und des Nationalparks, als wäre sie selbst ein Gast in einem fremden Land.

Von mitreißendem Humor und von bedingungsloser Offenheit ist Lucy Frickes Bericht über Tuschetien durchdrungen. Man möchte sofort mit auf das Pferd springen, mit dem sie die bergige Landschaft durchstreift, und mit den grimmigen Männern Schnaps trinken, man möchte den Sternenhimmel bestaunen und dabei genau solchen Mut aufbringen wie sie – sich so kopfüber in das Abenteuer zu stürzen. Ihr Tandempartner Archil Kikodze, ein fantastischer Kenner jener Region, erzählt melancholisch und bildhaft von jenem abgelegenen Ort der Welt, seinen fremd anmutenden Traditionen und von der einmaligen Natur, und seine Worte sind von einer tiefen Liebe und großem Respekt für diesen besonderen Fleck Erde erfüllt.

Als ein sehr genauer Beobachter präsentiert sich Volker Schmidt, der den Lesern mit seinen detailreichen Beobachtungen, die alles beschreiben, ohne zu beschönigen, und doch nichts werten, über nichts urteilen, sofort in seinen Bann zieht. Er fasziniert mit seinen Erkenntnissen und Sinneseindrücken, die gemessen an der Kürze des Aufenthalts bemerkenswert sind, und nimmt den Leser sofort mit auf die Reise. Irma Tawelidse aber, die mit Volker Schmidt gereist ist, begeistert durch ihre poetische Sprache und die persönlichen Erinnerungen und teils inneren Landschaften, in die sie den Leser mit ihrer traumwandlerischen Sprache lockt.

Nestan Nene Kwinikadse bietet uns eine Kurzgeschichte über ihre Heimatstadt an und ermöglicht somit einen Einblick in einen spannenden, brutalen und zugleich intensiven Abschnitt georgischer Geschichte. Ihre Sprache ist lakonisch und stets nah an ihrer Protagonistin, sie spielt bewusst mit dem Leser und die Grenze zwischen Fiktion und Realität scheint immer wieder zu verschwimmen. Fatma Aydemir, ihre Tandempartnerin, lässt sich voller Freude auf die fremde Stadt ein und macht sich auf die Suche nach dem Vertrauten in der Fremde, nach Gemeinsamkeiten und Überschneidungen, ohne dabei den kritischen Blick zu verlieren.

Reisen und Schreiben haben für mich etwas Wesentliches gemeinsam: die Verschiebung der Perspektive, etwas Neues zu erkennen. Und darum geht es letztlich beim Reisen wie auch in der Literatur: das scheinbar Selbstverständliche und das Offensichtliche zu hinterfragen und einen tiefen Einblick zu erhalten, indem man etwas unter die Lupe nimmt, indem man eine Außenperspektive einnimmt. Der Effekt, der sich dabei einstellt, ist oftmals ähnlich: Man ist plötzlich fähig, Dinge, Geschehnisse, Erlebnisse in ein ganz anderes Licht zu rücken und dadurch etwas zu begreifen. Über sich und vielleicht auch über die Welt.