Читать книгу Martin Luther King - Klaus Dieter Härtel - Страница 8

Der Weg zur Gewaltlosigkeit

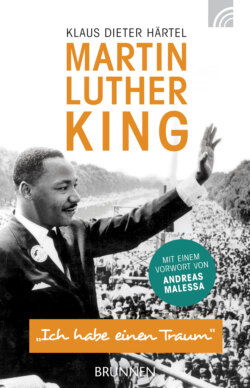

ОглавлениеDer Mann, der bei dem Busboykott in Montgomery und in den nachfolgenden Jahren immer stärker die entscheidende, führende Rolle übernehmen sollte, war der junge Pfarrer der Dexter Avenue Baptist Church, Dr. Martin Luther King.

Am 15. Januar 1929 war er in Atlanta in Georgia als Sohn des Baptistenpfarrers Martin Luther King sen. und einer Lehrerin geboren. Aus Bewunderung für den deutschen Reformator, den er als „Urtypus eines Kämpfers für Freiheit und Recht“ ansah, hatte ihm sein Vater diese Vornamen gegeben. Ursprünglich wollte der kleine Martin Feuerwehrmann werden. Vielleicht auch Arzt oder Anwalt, um Menschen zu helfen.

Soweit sich Martin Luther King erinnern konnte, hatte er sich stets über die Segregation, die Rassentrennung, geärgert. Als kleines Kind war er täglich mit zwei gleichaltrigen weißen Spielgefährten zusammen gewesen. Eines Tages jedoch, als er seine Freunde wieder abholen wollte, hieß es, sie könnten nicht mit Martin spielen. Das wiederholte sich.

Als Martin seine Mutter nach dem Grund fragte, kam der Moment, an dem sie ihm von der Rassentrennung erzählen musste. Sie berichtete von der Sklaverei und vom Bürgerkrieg. Das System der Südstaaten, das getrennte Schulen, Hotels, Gasthäuser und die Schilder für Weiße und Schwarze an den Bänken, Trinkbrunnen und Wartezimmern kannte, entschuldigte sie mit dem Hinweis auf bestimmte soziale Verhältnisse und Missstände. Sie tröstete den kleinen Jungen: „Du bist ebenso gut wie jeder andere.“ Damit waren die Fragen nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit aufgetaucht, die Fragen, die bohrten, quälten und schmerzten. Martins Vater hatte die Gemeinheit der Rassentrennung als Sohn eines kleinen Farmpächters am eigenen Leibe erfahren müssen. Martin Luther King erinnerte sich immer wieder an jene Szene: Als kleiner Junge hatte er mit seinem Vater ein Schuhgeschäft aufgesucht. Die beiden hatten sich auf die ersten leeren Stühle gesetzt. Da erschien ein weißer Angestellter und forderte sie auf, die hinteren Plätze einzunehmen. Als sich der Vater weigerte, teilte ihm der Verkäufer mit, dass er ihn dann nicht bedienen könne, worauf der Vater zornig und immer wieder vor sich hinmurmelnd: „Ich werde dieses System nie anerkennen“ das Geschäft verließ. Als Pfarrer der Ebenezer Baptist Church in Atlanta übte er großen Einfluss auf die Schwarzen aus und wurde sogar von den Weißen respektiert.

Martins Mutter dagegen war als Tochter eines bekannten und erfolgreichen Pfarrers in einem gewissen Wohlstand aufgewachsen. Sie konnte sehr gute Schulen und Colleges besuchen und hatte als junges Mädchen die strenge, absolute Form der Rassentrennung nie erfahren.

Martin Luther King erinnerte sich lebhaft an jenen Augenblick, als er das erste Mal in einem Speisewagen hinter einem Vorhang saß – getrennt von den Weißen. Er bekam das Gefühl einer unendlichen Einsamkeit, als wäre der Vorhang auf sein Selbstbewusstsein heruntergelassen worden. Es wurde ihm klar, dass man als Schwarzer nicht abseits dieser Problematik stehen konnte. „Ich wollte kein Zuschauer sein; ich wollte dort stehen, dort mittun, wo die Dinge sich entscheiden.“

Er hatte als junger Mensch gesehen, wie der Ku-Klux-Klan nachts aufgetaucht war und die Schwarzen in Furcht und Schrecken versetzte. Er erlebte, wie die Polizei in brutaler, roher Weise gegen Schwarze vorging und die Gerichte offene Ungerechtigkeiten zum Recht erklärten. Er kannte Städte und Dörfer, in denen Schwarze gelyncht und grausam gemartert worden waren, und er schrieb einmal: „Es wäre beinahe dahin gekommen, dass ich alle Weißen gehasst hätte.“8

Mit siebzehn Jahren arbeitete er zwei Sommer lang in einer Plantage, die von Weißen und Schwarzen in Ordnung gehalten wurde. Dabei erfuhr er, dass arme Weiße ebenso ungerecht behandelt wurden wie Schwarze. So machte er die wichtige Erfahrung, dass rassische Ungerechtigkeiten vieles gemein hatten mit ökonomischen Ungerechtigkeiten. Er verstand nun viel besser die wirtschaftliche Armut der Familien seiner Spielgefährten, die oft nicht das notwendige Existenzminimum besaßen.

Als Student im Morehouse College las er 1944 Thoreaus „Essay über den zivilen Ungehorsam“. Dabei begeisterte ihn der Gedanke, dass man sich mit allen Kräften weigern soll, ein böses System zu unterstützen. Erstmalig kam er durch die Lektüre dieser Schrift mit den Gedanken des gewaltlosen Widerstandes in Berührung.

Als er 1948 ins Crozer Theological Seminary eintrat, begann er intensiv zu forschen und zu suchen, wie man soziale Missstände sinnvoll bekämpfen könne. Zwar interessierte er sich sehr für Philosophie und Theologie und studierte vor allem die großen Philosophen Plato, Aristoteles, Rousseau, Hobbes, Mill und Locke, aber einen unauslöschlichen Eindruck machte Rauschenbuschs „Christianity and the Social Crisis“ auf ihn. Er las diese Schrift sehr kritisch und fand die schwachen und gefährlichen Stellen bald heraus. Er betonte aber immer wieder, dass er bei Rauschenbusch gelernt habe, dass sich das Evangelium mit dem ganzen Menschen befasst. Es kümmert sich nicht nur um die Seele, sondern auch um den Körper, und es interessiert sich nicht nur für das geistige und geistliche, sondern auch für das materielle Wohl. King erkannte, dass das Überbewerten und Herausheben der einen oder anderen Seite die Gefahr in sich birgt, das Evangelium zu vereinfachen oder sogar zu verfälschen.

Schon immer hatte den jungen Studenten das Phänomen des Kommunismus interessiert. Deshalb las er in den Weihnachtsferien 1949 „Das Kapital“ und „Das kommunistische Manifest“ von Karl Marx sowie erläuternde Werke über Marx und Lenin.

Vieles faszinierte ihn. Allerdings konnte er sich mit der materialistischen Schau und Interpretation der Geschichte nicht einverstanden erklären. Er, der Pfarrerssohn und Student der Theologie, glaubte, dass es in diesem Universum eine persönliche, schöpferische Macht gibt, die man mit materialistischen Begriffen weder erklären noch ad absurdum führen kann. Er glaubte an Gott und stellte fest, dass im Kommunismus für ihn kein Platz vorhanden ist. Daher gibt es für den Kommunisten keine absolute ethische und moralische Ordnung. Für den Kommunismus sind Gewalt und Brutalität, Macht, Lüge und Mord gerechtfertigt, wenn sie für das Ziel der klassenlosen Gesellschaft eingesetzt werden. Der Einzelne, der Individualist, gilt nichts, der Staat ist alles. Gewiss räumt der Kommunist ein, dass der Staat nichts Endgültiges, Verbindliches ist. Er ist das vorletzte Ziel auf dem Weg zur klassenlosen Gesellschaft. Aber diese philosophische Lehre des Relativismus konnte King nicht akzeptieren. Für den Christen King ist der Mensch ein „Ziel“, er ist kein Zufallsprodukt, sondern Geschöpf Gottes. Niemals kann der Mensch das Mittel zum Zweck sein, oder er verleugnet seine gottgeschenkte Einmaligkeit.

Allerdings erkannte King, dass der Kommunismus die Christen sehr bedrängend nach der sozialen Gerechtigkeit fragt und herausfordert. Wenn es theologisch richtig ist, dass diese Erde Gottes Eigentum ist und dass Gott sich auch seiner Gegner und härtesten Widersacher bedient, dann ist es ganz sicher auch ein „Verdienst“ des Kommunismus, dass heute in der Kirche wieder intensiv Matthäus 25 gelesen wird:

„Dann wird der Herrscher denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, ihr, die mein Vater gesegnet hat! Nehmt den Anteil an der himmlischen Herrschaft, der für euch vorgesehen ist, seit der Grund dieser Welt gelegt wurde! Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mich getränkt. Ich war in der Fremde, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die zur Rechten ihn verwundert fragen: Herr, wann sahen wir dich hungrig und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben oder als Fremdling und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann sahen wir dich krank oder gefangen und sind zu dir gekommen? Dann wird ihnen der König antworten: Dies ist wahr und gilt für Zeit und Ewigkeit: Was ihr einem unter meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan … Dann wird er ihnen antworten: Dies ist wahr und gilt für Zeit und Ewigkeit: Was ihr einem unter meinen geringsten Brüdern verweigert habt, das habt ihr mir verweigert.“

Marx’ Kritik war im 19. Jahrhundert zweifellos berechtigt; allerdings war seine Vorausschau der wirtschaftlichen Entwicklung, die bei ihm als dialektischer Prozess abläuft, offensichtlich verkehrt. Sonstige politische, wirtschaftliche, psychologische und religiöse Gesichtspunkte, die zweifellos entscheidenden Einfluss ausüben, ließ er nicht gelten. So kann man den amerikanischen Kapitalismus beispielsweise nicht als das böse System schlechthin ansehen. Die oben erwähnten Gesichtspunkte haben sicher dazu beigetragen, dass sich der amerikanische Kapitalismus – wie der Kapitalismus überhaupt – sozial zeigt und zeigen muss und dadurch frühere Klüfte weitgehend beseitigt hat. Im Kapitalismus gibt es Arme und Reiche, und King sah die Notwendigkeit, dass der Reichtum besser verteilt werden muss, sodass viele Menschen Anteil daran bekommen. Auch kann der Kapitalismus Menschen derart in Bann ziehen, dass sie nur noch Geld, den Gewinn und den Erfolg sehen und darüber ihr und anderer Menschsein und Qualitäten vergessen. Der junge Student erkannte durch diese Studien die Schwächen und Stärken des Kommunismus und des modernen Kapitalismus. Er entdeckte, dass alles Heil weder ganz bei dem einen noch bei dem anderen liegt. Obwohl das Leben auf Gemeinschaft aufgebaut ist, trägt es individuellen und persönlichen Charakter.

„Im Reich Gottes gilt weder die These vom privaten noch die Antithese vom kollektiven Unternehmertum, sondern eine Synthese, die die Wahrheit, die sich in beiden Thesen findet, verbinden will.“9

Durch eine Vorlesung von Dr. A. J. Muste lernte King erstmalig den pazifistischen Standpunkt kennen, von dem er sichtlich bewegt war, den er aber als irreal und für nicht durchführbar hielt.

Kann die Liebe soziale Probleme lösen? Hat sie tatsächlich eine solche Macht? Die Lektüre verschiedener Schriften von Nietzsche brachte King in erhebliche Zweifel. Musste nicht doch Gewalt angewendet werden, um Probleme zu beseitigen? Wie umgewandelt war Martin Luther King, als er eine Predigt von Dr. Mordecai Johnson, Howard-Universität, hörte. Der Prediger war gerade von Indien zurückgekehrt und erläuterte in der Predigt die Thesen des großen Inders Mahatma Gandhi.

Natürlich hatte King bereits von Gandhi gehört. Nun kaufte er sich „ein halbes Dutzend“ Bücher über Leben und Werk des Mahatma. Die Idee des „Satyagraha“ (eine Macht, die aus Wahrheit und Liebe kommt) fesselte ihn. Er begann der Liebe als einer Macht erneut Vertrauen entgegenzubringen. Bisher hatte er Jesu Sittenlehre nur individuell, auf den einzelnen Menschen ausgerichtet, verstanden. Von Gandhi lernte er, dass die Liebe eine große Macht ist und auf dem Gebiet der Sozialreform epochemachend eingesetzt werden und wirken kann. Was King suchte, hatte er gefunden. Die Lehre Jesu, die ihm bisher immer ein wenig theoretisch und nicht ganz realisierbar vorgekommen war, wurde für ihn in neuer Weise aktuell, als er die Methode, die Gandhi praktiziert hatte, dazu kennenlernte. Mehr und mehr festigte sich bei ihm die Auffassung, dass die Liebe die einzige vertretbare und moralisch gerechtfertigte Haltung war, die helfen konnte, ein unterdrücktes Volk – sein Volk der amerikanischen Schwarzen – im Kampf um Gleichberechtigung und Befreiung von unmenschlichen Behandlungsweisen zu unterstützen.

Eine weitere Station in Kings Studium waren die Werke Reinhold Niebuhrs. In seiner pazifistischen Grundhaltung erneut gestärkt, las er Niebuhrs Kritik am Pazifismus. Zunächst verwirrte sie ihn. Doch dann erkannte er ihre Schwächen. Niebuhr verstand den Pazifismus als eine Art passiver Widerstandslosigkeit gegenüber allem Bösen. Bei Gandhi hatte King jedoch erfahren, dass Widerstandslosigkeit gegenüber dem Bösen etwas anderes ist als Widerstand ohne Gewalt. Diese beiden Standpunkte wollte er nicht mehr verwechselt wissen. Gandhi hatte sich dem Bösen widersetzt; zu seiner Lehre und ihrer Verwirklichung wurden starke, innerlich gefestigte, sichere Menschen benötigt, die dem Bösen mit Widerstand und Energie entgegentraten; aber das Motiv ihres Widerstandes war nicht der Hass, sondern die Liebe.

In seinen gedanklichen Überlegungen wurde King gestärkt, als er an der Universität Boston an seiner Dissertation über den „Gottesbegriff in den Gedankenwelten von Paul Tillich und Henry Nelson Wiemann“ arbeitete. Die theologische Fakultät unter Dekan Walter Muelder und Professor Chalmers brachte dem Pazifismus große Sympathie entgegen. Aus dem tiefen Glauben heraus, dass der Mensch unendliche Möglichkeiten hat, wenn er sich als Mitarbeiter Gottes verstehen kann, setzten sie sich leidenschaftlich für soziale Gerechtigkeit ein. Dabei war nicht oberflächlicher Optimismus, sondern tiefer Glaube maßgebend. Hier in Boston wurde King durch seine theologischen und philosophischen Lehrer noch in zwei anderen Überzeugungen bestärkt. Hier bekam er „die metaphysische und philosophische Fundierung für den Gedanken an einen personalen Gott und die metaphysische Basis für die Würde und den Wert allen Menschseins“.10

Als King im Jahre 1954 seine Ausbildung an den Universitäten – unter anderem hatte er noch an der berühmten Harvard-Universität studiert – beendete, ahnte er noch nicht, dass seine Studien, die für ihn eine positive Sozialphilosophie wurden, in der gewaltloser Widerstand zu den entscheidendsten Punkten gehörte, in der Praxis sich bald als sehr wirkungsvoll und nötig erweisen sollten.

Zwei Gemeinden – die eine in Massachusetts, die andere in New York – warben um ihn. Ein Lehrstuhl, ein Dekanat und eine Verwaltungsstelle wurden ihm von drei Universitäten angeboten. Dazu kam eine Einladung zu einer Probepredigt an der Dexter Avenue Baptist Church in Montgomery, die einen Pfarrer suchte. Sollte er nach Montgomery in den Süden gehen, sollte er eine Gemeinde übernehmen? Die anderen angebotenen Aufgaben, zumal an den Universitäten, lockten ebenso stark. King besprach alle Möglichkeiten mit seiner jungen Frau Coretta. Dabei spielte die Frage eine entscheidende Rolle, wie seine künftigen Kinder innerhalb der Schranken der Rassentrennung zu erziehen seien. Sie hielt, gerade im Süden, die Schwarzen von vielen Annehmlichkeiten fern. Ein anderes Problem war, dass Coretta im Norden der USA ihre musikalische Laufbahn und das dazugehörige Studium besser fortsetzen konnte. Mehrere Tage waren von diesen Problemen und den dazu gehörenden Überlegungen überschattet. Das Ehepaar brachte seine Fragen im Gebet vor Gott. Endlich war die Entscheidung gefallen. Wenigstens für ein paar Jahre wollten sie in den Süden, in ihre Heimat, ziehen. Sie waren bereit, Opfer zu bringen, und wollten mithelfen an der Beseitigung von Problemen, die sie als junge Menschen bereits beschäftigt hatten.

So begann Dr. Martin Luther King am 1. September 1954 seinen Dienst als Pfarrer und Prediger in Montgomery. Weder er noch seine Frau konnten ahnen, dass sie nach gut einem Jahr zu einer Bewegung gehören würden, die nicht nur Montgomery verändern und Echo in der Welt hervorrufen würde, sondern mit der sie in besonderer Weise konfrontiert werden würden.

Die Lebensbedingungen der Weißen und der Schwarzen in Montgomery unterschieden sich gewaltig. Das Durchschnittseinkommen der 70000 Weißen betrug im Jahre 1950 ca. 1730 Dollar, das der 50000 Schwarzen dagegen nur 970 Dollar. Nicht nur das Problem der Rassentrennung kam auf King als Pfarrer zu, sondern auch die wirtschaftliche Notlage und Benachteiligung seiner Gemeindeglieder. Wahrscheinlich war der Mangel an Industrie für diese Situation ausschlaggebend. Über die Hälfte der schwarzen Frauen, die einer Arbeit nachgingen, waren im Haushalt tätig, fast 50 % der arbeitenden Schwarzen überhaupt waren ungelernte Kräfte.

Ehe aber ein wirklicher sozialer Fortschritt erreicht werden konnte, musste Einigkeit unter den verschiedenen Gruppen der Schwarzen herrschen. Ihre jeweiligen Führer vertraten oft sehr unterschiedliche Ziele, sodass eine sinnvolle Zusammenarbeit kaum möglich war und sie zersplittert blieben. Als Anfang 1955 eine neue Gemeinschaft, das Citizens Coordinating Committee (CCC), gegründet wurde, hoffte King sehr auf Einigung und Verständigung der Schwarzen. Da jedoch die einzelnen Führer von ihren Standpunkten und Ideen nicht lassen wollten, löste sich das CCC bald wieder auf. Ein hoffnungsvolles Unternehmen war aus den erwähnten und vielen anderen Gründen gescheitert. Dass die Schwarzen trotzdem zu einen waren und sich für eine gemeinsame Sache einsetzen konnten, bewiesen die Verhaftung von Rosa Parks am 1. Dezember 1955 und der nachfolgende Busstreik. Eine beglückende Erfahrung für den jungen Martin Luther King!