Читать книгу «Доверяй, но проверяй!» Уроки русского для Рейгана. Мои воспоминания - - Страница 5

Пролог

ОглавлениеЖизнь – это то, что происходит помимо твоих собственных планов.

Сегодня, где бы я ни появилась и с кем бы ни встречалась, мне приходится отвечать на два вопроса. Первый: как возник мой интерес к России, за которым сразу же следует второй: как я встретилась с президентом Рейганом.

В обоих случаях мне приходится рассказывать странные и невероятные истории.

Ничто в моем происхождении не указывало на то, что в будущем меня ждут интерес к России и тесные связи с этой страной. Впрочем, люди, с которыми я встречалась, настаивали, что в истории моей семьи обязательно должен быть кто-то из русских, но не в моем случае. Я родилась в Нью-Йорке. Это делает меня американкой, хотя мои отец и мать были гражданами Швейцарии и все мои родственники швейцарцы. В момент моего рождения отец работал в швейцарском ведомстве по иностранным делам в нью-йоркском консульстве, а позже стал генеральным консулом Швейцарии и дуайеном дипломатического корпуса в Филадельфии. Таким образом, хотя у меня двойное гражданство, по крови я стопроцентная швейцарка. Моя девичья фамилия Рорбах, мои родители родом из маленького горного городка Гуггисберг в кантоне Берн, и длинный ряд моих предков начиная с XIII века состоит из альпийских жителей, считавшихся одними из лучших солдат Европы. Бернцы славятся своей памятливостью, упрямством, храбростью и, кроме всего прочего, настойчивостью; и все эти качества необходимы для того, чтобы покорять заснеженные горные вершины, встающие перед ними и как вдохновляющий символ, и как цель для достижения.

У меня всегда было живое воображение. Будучи ребенком, я сочиняла сказки, в которых слезы принцессы превращались в алмазы, и мечтала о жизни, полной приключений. Но ничто не готовило меня к тому пути, на котором я оказалась. Хотя… было кое-что, произошедшее еще до того, как я появилась на свет, и что имело последствия для моего будущего.

Когда моя мать была подростком, выросшим в швейцарском городке Ла-Шо-де-Фон, который знаменит своими часовых дел мастерами, она с удовольствием отправилась в Россию, чтобы провести лето в Москве в семье, дружившей с моим дедушкой. Это был 1914 год и не самое благополучное лето, потому что 2 августа Германия объявила войну и началась Первая мировая война, не позволившая моей матери вернуться домой. Три месяца обернулись пятью годами, и все закончилось тем, что в 1919 году она сумела сбежать от Русской революции вместе с семьей, пригласившей ее погостить в Москве. Если не считать этого наполненного тревогой опыта, моя мать всегда сохраняла теплые воспоминания о днях, проведенных в великой и таинственной земле, которую она называла «страна моего сердца». В результате мои первые книги сказок были русскими, а моя мать рассказывала мне собственные истории и передала свою любовь к балету, балеринам и танцовщикам, которые с тех пор стали одними из самых больших радостей моей жизни.

Помимо этого неожиданного события, ничто больше не указывало на тот путь, которым пошла моя карьера. Я выросла двуязычной. Дома мы говорили по-французски, и я знакомилась с людьми, приезжавшими из самых разных стран. Во время отпусков отца я ездила вместе с семьей в Швейцарию, где с восторгом лазала по горам и каталась на велосипеде вместе с многочисленными кузинами. В Филадельфии я пошла в Школу друзей Джермантауна (Germantown Friends School), а потом в Вассар-колледж*, где изучала английскую историю, французскую и английскую литературу и провела год, стажируясь в Сорбонне и Школе политических наук в Париже. После колледжа я устроилась на работу в «Тайм инкорпорейтед» в Нью-Йорке и в 1954 году вышла замуж за Роберта Масси, с которым я встретилась в Париже (в то время он учился в аспирантуре Оксфордского университета как стипендиат имени Сесиля Родса). Я начала жизнь домохозяйки в пригороде Нью-Йорка. Вернуться в Париж было моим идефикс.

Затем последовал страшный удар. В 1956 год наш первый ребенок, мальчик, неожиданно родился с врожденной болезнью – гемофилией1, точно такой же болезнью, что и у Алексея, наследника трона и единственного сына последнего русского царя Николая II. В нашей большой семье прежде не было ни одного случая такого заболевания. Когда произошла эта катастрофа, я впала в отчаяние, уверенная в том, что и моей жизни, и надеждам юности пришел конец. Как я была не права! Сама судьба создала связь с историей России, вмешавшуюся в течение моей жизни.

В силу непреодолимых потребностей, обусловленных состоянием моего сына, мне пришлось полностью пересмотреть отношение к самой себе. Моя жизнь, как и жизни очень многих других женщин, оказалась совершенно подчиненной заботам моей семьи. Мне пришлось полностью оставить все помыслы о карьере. Вместо этого я провела много лет, сражаясь с больницами, приступами, переливаниями крови и болью. Из-за всех этих обстоятельств я не могла следовать по обычному пути изучения страны, которой однажды суждено было стать мне так же хорошо знакомой, как моя собственная. Это был извилистый путь со многими отступлениями, которые в конце концов вывели меня на дорогу знания. И все-таки, следуя этим необычным и продуваемым всеми ветрами путем, я пришла к тому, что обрела собственное знание России и понимание русских людей, которым в напряженные годы холодной войны обладали лишь немногие.

Первый шаг был сделан, когда Бобби исполнилось два года. После того как он перенес особенно тяжелый в медицинском отношении приступ, и чтобы самой остаться в здравом уме, я записалась на курсы русского языка для взрослых в местной школе. Почему на курсы именно русского? Не знаю. Может, просто потому, что они существовали и обучение стоило дешево, только восемь долларов за семестр, которые при всей скудости наших семейных финансов мы могли себе позволить. Преподаватель, лишь взглянув на меня, сказала: «Сюзанна, у вас русская душа». Благодаря учительнице я познакомилась с ее семьей и со всей деревней русских эмигрантов в городке Найэк за рекой Гудзон напротив Ирвингтона, где они жили. В те действительно болезненные для меня годы и критические времена они помогали мне, поддерживали, молились за нас и пробуждали во мне такую благодарность, которую я никогда не забуду.

Всех, кого мы встречали в те дни, интересовало, что такое гемофилия, поэтому однажды в 1964 году, когда мой муж был в сомнениях относительно продолжения своей писательской карьеры в журнале, я предложила ему написать книгу о жизни последнего царя и его жены и о том, как безнадежная борьба с болезнью их сына стала одним из факторов, приведших к Русской революции. Почти сразу он воскликнул: «Запиши это!» Я записала. Тогда у нас было совсем мало знаний, и на самом деле мы почти не интересовались Россией, больше не существовавшей. Был только Советский Союз. Враг. И только один издатель неохотно согласился с нашей идеей и предложил моему мужу аванс в две с половиной тысячи долларов.

Чтобы как-то поддержать семью, мне пришлось оставить идею писать самой, и я сумела получить работу редактора в «Тайм/Лайф букс» (в то время писателями могли быть только мужчины, а женщины всегда работали редакторами) для книжной серии с названием «Возвышение России». Я была счастлива, что получила контракт на год, чтобы работать с научным консультантом книги – одним из ведущих профессоров русской истории в Колумбийском университете. Так начались четыре года, которые потребовали от нас с мужем полной концентрации и напряженной работы над книгой, названной позднее «Николай и Александра», в результате чего мы впервые побывали в России. Каждый день я ездила в Нью-Йорк, и каждую ночь, после того как дети засыпали, я читала и редактировала страницы, написанные моим мужем.

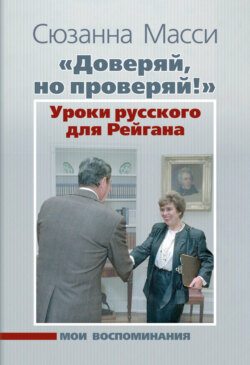

Итак, как же случилось, что я встретилась с президентом Рейганом? Вопреки живучему американскому мифу о том, что в нашем демократическом обществе обычный гражданин может поговорить с самым могущественным человеком в стране и быть выслушанным, простых американцев с улицы обычно не пускают в Белый дом, для того чтобы они могли потолковать с президентами о вопросах национальной безопасности. Невероятным образом со мной произошло именно это, словно я попала в один из фильмов Фрэнка Капры*. Поскольку о моих встречах с президентом Рейганом уже упоминалось в нескольких книгах и периодической печати, но чаще всего отрывочно, а иногда совершенно неверно, я в конце концов решила рассказать, как это было на самом деле.

Мой рассказ очень личный и ни в коей мере не является оценкой всей работы администрации Рейгана. Я была и остаюсь частным лицом, писательницей. В политическом отношении я считаю себя вполне независимой, кем-то вроде консервативной сторонницы Демократической партии, но никогда, ни в прошлом, ни теперь я не разделяла крайних мнений ни правых, ни левых о президенте Рейгане – ни тех из моих либеральных друзей, кто пускается в рассуждения о его негативном наследии в области внутренней политики, ни тех из нынешних консерваторов, кто перед ней преклоняется. Если я и считаю себя вправе говорить о Рейгане, то только о том, которого я знала, – о миротворце.

Когда в начале января 1984 года я впервые встретилась с президентом Рейганом, то даже не знала, что это было критическое время, которое один из историков считает самым опасным периодом в американо-советских отношениях и во всей холодной войне. В последние годы президентства Картера в отношениях между США и СССР резко возросла напряженность. Советский Союз в 1979 году вторгся в Афганистан, что привело к прекращению культурного обмена между США и СССР и к американскому бойкоту Олимпийских игр в Москве в 1980 году. К 1982-му, после того как в должность вступил президент Рейган – ярый антикоммунист, окруженный сторонниками жесткого курса, – эти отношения достигли беспрецедентного уровня враждебности. В Америке шло массированное наращивание вооружений, а после того как в сентябре 1983 года Советы сбили корейский авиалайнер с американцами на борту, злобная риторика с обеих сторон достигла наивысшего накала. Рейган назвал Советский Союз «империей зла», объявил о противоречивой инициативе «Звездные войны», и Соединенные Штаты приступили к размещению ракет «Першинг» в Европе, что было воспринято Советским Союзом как прямая угроза. В результате в декабре 1983 года Советы впервые за 14 лет прервали все переговоры по вопросам вооружений.

К тому времени, когда я встретилась с президентом Рейганом, я была автором, написавшим несколько книг по русской истории, и была сотрудницей Центра российских исследований Гарвардского университета. Но моя жизнь и мой подход были неординарными. Я не была обычным преподавателем со степенью, и моя точка зрения была далека от взглядов истеблишмента того времени. Это явилось результатом всего того, что произошло со мной в течение нескольких лет в напряженный период холодной войны, когда между американцами и простыми русскими почти не было контактов. Я часто ездила в Советский Союз, и мне здорово повезло, что я смогла познакомиться с самыми разными русскими людьми в их собственной среде, жить в таких же условиях, как и они, больше узнать об их проблемах. Я была глубоко тронута ими и тем, что пережила. Я из первых рук узнала, как советская пропаганда и наша собственная изоляция от этого многострадального народа не позволяли нам увидеть суровые реальности его жизни. Фактически не будет большим преувеличением сказать, что мы в Соединенных Штатах были в большей степени жертвами советской пропаганды, чем сами русские.

Что сподвигло меня на попытку добраться до президента Рейгана, так это одна случайная и драматическая встреча осенью 1983 года в Москве с советским чиновником высокого ранга. После нее я стала испытывать все большее беспокойство, даже страх, в отношении ядовитого состояния отношений между Соединенными Штатами и Советским Союзом. С этим что-то надо было делать, и я верила, что могу внести свой вклад. Мой мотив был очень простым: я не хотела, чтобы мы вдребезги разбомбили друг друга в результате отсутствия базового взаимопонимания между нашими странами. Я направилась в Вашингтон по собственной инициативе и за свой счет, как обычный гражданин, и в течение всех четырех лет мне никто ничего не платил. Мне даже не приходило в голову просить кого-либо о чем-нибудь, даже о том, чтобы покрыть расходы на челночные полеты в Вашингтон. Я полагала, что по мере сил служу своей стране. Отец учил меня верить в то, что каждый гражданин обязан действовать и несет за это ответственность. Итак, я принялась действовать.

Эта книга не только о моих встречах с президентом и о тех событиях, которые за ними следовали, но это и история о том, что со мной приключилось в те удивительные годы моей жизни; книга о тех американцах и русских, кто помогал мне; о целой череде, казалось, не связанных друг с другом событий, которые в конечном счете привели меня – человека, далекого от политики, – в Белый дом, к самому могущественному человеку свободного мира.

В Вашингтоне мне пришлось столкнуться с внешнеполитическим истеблишментом, в котором доминировали сторонники жесткого курса и кремленологи, десятилетиями считавшие Советский Союз своим непримиримым противником, а также с теми, кто строил политическую карьеру на растущей напряженности. Мой интерес к русской культуре, искусству и религии русского народа, мои познания сделали мое мнение не просто необычным, но действительно уникальным в среде внешнеполитического истеблишмента, чьи взгляды часто были диаметрально противоположны моим. Я находила, что общепринятые ортодоксальные взгляды на Советский Союз/Россию являются весьма ограниченными, а во многих случаях просто неверными. Моя позиция всегда сильно отличалась и была непопулярна в официальных кругах обеих стран: я была против советского режима, но за русский народ.

Из своего собственного опыта я вынесла, насколько русские ненавидят, когда ставят знак равенства между ними и режимом, который им насильственно навязали. Российские граждане постоянно именовали собственных правителей они, а самих себя – мы. Они страдали, видя, как вульгаризируют их древнюю культуру, фальсифицируют их историю, разрушают их религию, а язык обесценивают коммунистическим двоемыслием. Обычная западная манера использовать слова советский и русский как взаимозаменяемые – это почти то же самое, что смешивать всех немцев и нацистов. И правда это поражает, поскольку в своих школах русские учителя очень аккуратно различают понятия немецкий народ и фашисты.

За те четыре года (1984—1988), что я служила президенту Рейгану, мне пришлось совершить четыре поездки в Советский Союз, передавая секретные дипломатические послания и работая над тем, чтобы убедить первых лиц в этой стране, что наше правительство желает мира, а не войны. В Соединенных Штатах я провела много часов с президентом, делясь с ним своими соображениями о русском народе, включая роль религии в народной жизни, и это тот факт, на который совершенно не обращали внимания в правительстве США и наших средствах массовой информации. Это помогло президенту, глубоко верующему человеку, обратиться к миллионам советских граждан помимо непрошибаемого коммунистического руководства. Я давала свои предложения, чтобы помочь ему при подготовке изменивших мир встреч с Генеральным секретарем Михаилом Горбачевым, и знакомила с моим ви́дением значения и воздействия гласности на простых русских людей. И научила его русской поговорке «Доверяй, но проверяй», которую он воспринял и с таким огромным эффектом и громогласно использовал во время многих встреч с Горбачевым. Однако моим самым значительным вкладом было то, что я предложила ему более глубокое, человечное понимание русских людей, позволившее ему не видеть в них лишь безликих коммунистов. Мне предоставилась исключительная возможность поделиться своей любовью и с Америкой, и с Россией и приложить усилия к тому, чтобы улучшить взаимоотношения двух стран на обычном человеческом уровне. Этим я горжусь, и за это я благодарна судьбе.

Соединенные Штаты – это страна инициаторов и бунтарей, знаменитая тем, что здесь находят, признают и ценят непривычные способы обретения знаний. Наш великий президент Линкольн и многие из наших замечательных президентов известны своей находчивостью и смелостью в применении необычных подходов, которые часто входили в противоречие с общепринятым мышлением своего времени. Увы, с течением времени наше правительство слишком увлеклось преклонением перед бюрократическими титулами и академическими мозговыми центрами. То что президент Рейган оказался настолько необыкновенным человеком, чтобы прислушаться к идеям обыкновенной женщины, избрать меня, совершенно неизвестного человека, никогда не работавшего на правительство, своим неофициальным советником, соответствовало самым лучшим традициям американского независимого мышления. За четыре года его второго президентства произошли драматические перемены в подходе Рональда Рейгана к стране, которую он однажды назвал «империей зла», и когда он покинул свой пост в 1988 году, отношения между Советским Союзом/Россией и Соединенными Штатами были лучше, чем когда-либо со времени начала холодной войны, или, если брать только этот период, чем когда-либо раньше.

*

Вассар-колледж (англ. Vassar college) – одно из семи старейших и наиболее престижных женских высших учебных заведений на Восточном побережье США, входящих в ассоциацию «Семь сестер» (Seven Sisters). В то время Йельский и Гарвардский университеты девушек не принимали. В настоящее время Вассар уже не является исключительно женским университетом. (Здесь и далее авторские примечания пронумерованы по главам арабскими цифрами и размещены в конце книги. Примечания переводчика и редактора русского издания отмечены звездочкой (*) и помещены постранично.)

1

Гемофилия – заболевание, являющееся результатом потенциально фатального дефекта процесса свертываемости крови, вызывающее длительные и болезненные кровотечения и разрушение суставов, а также кровотечение во внутренних органах, почках, печени и головном мозге. Является следствием дефекта X-хромосомы, определяющей половую принадлежность. Заболевание ошибочно называют «болезнью королей», потому что таким заболеванием с рождения страдал третий сын английской королевы Виктории принц Леопольд. Ее дочери передали это заболевание многим королевским семьям в Европе, наибольшую известность получили заболевания в императорской семье в России. Заболевание встречается во всем мире и у представителей всех рас. В 30—40 процентах случаев оно вызвано мутацией, причина которой до сих пор не выяснена. Поскольку у меня был 21 двоюродный брат и все мои сестры родили здоровых детей, было решено, что носителем мутации являюсь я. Как только гемофилия возникает, она передается матерью и лишь, за редчайшим исключением, через детей мужского пола. Случаи заболевания девочек неизвестны, но они являются носителями. В семьях, где рождаются преимущественно девочки, болезнь может сохраняться на многие поколения.

*

Фрэнк Капра (Franc Capra) (1897—1991) – знаменитый голливудский режиссер, снявший фильм «Мистер Смит едет в Вашингтон» (1939), в котором герой-идеалист из провинции попадает в столицу и становится сенатором.