Читать книгу «Доверяй, но проверяй!» Уроки русского для Рейгана. Мои воспоминания - - Страница 6

Глава 1

Долгий путь

ОглавлениеГосподь пишет прямо по корявым строчкам.

Португальская поговорка

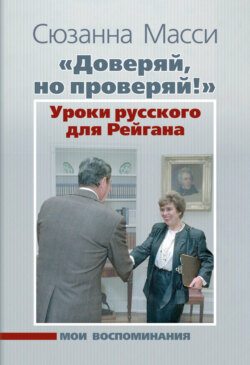

Однажды в Вашингтоне холодным январским днем 1984 года советник президента Рейгана по вопросам национальной безопасности Бад Макфарлейн* вел меня вверх по лестнице из цокольного этажа Западного крыла Белого дома, где находился его офис, в Овальный кабинет, расположенный на первом этаже. Все, кого мы встречали по дороге, приветливо ему улыбались и здоровались. Это была недолгая прогулка по узкому коридору к Овальному кабинету, но, даже находясь в полупарализованном от волнения состоянии, я смогла заметить замечательные акварели Джорджа Кэтлина**, висевшие на его стенах. Благоговейная тишина окутывала все, что окружало президента: это была осязаемая атмосфера власти, подобная той, что наполняет приемную императора. Перед плотно закрытыми белыми дверями, ведущими в святилище, люди из секретной службы с неизменными наушниками что-то шептали в свои микрофоны. Фотограф пребывал в готовности. Затем внушительные белые двери стали медленно отворяться. Мне предстояло встретиться с самым могущественным человеком на Земле, знаменитым «ястребом», чтобы поговорить с ним о стране, с которой мне довелось близко познакомиться и которую я полюбила. Как об этом правильно рассказать? Казалось, мой язык меня не слушается. Почти бесшумно, но эффектно сработала вспышка фотоаппарата.

* * *

Прежде чем состоялась моя первая встреча с Рональдом Рейганом, прошло очень много времени. Встреча стала итогом совершенно неспланированного пути, на котором произошла целая серия событий, абсолютно не предусматривавших того, что в конце концов они приведут меня в Овальный кабинет. И это стало кульминацией всего путешествия, начавшегося семнадцатью годами ранее, в марте 1967 года, когда я впервые приехала в Россию.

Позвольте мне в нескольких следующих главах обрисовать, почему все-таки это была Россия и каким образом вообще могла состояться та невероятная встреча.

Весной лед на Неве в Санкт-Петербурге ломается с грохотом пушечной пальбы, разносимой по всему городу, а к самой реке возвращается полноценная жизнь. Огромные серо-голубые льдины, подталкиваемые быстрым течением освобожденной реки, устремляются в Балтийское море. В жизни каждого человека бывают моменты, когда кажется, что все произошедшее с ним прежде вело к одному-единственному пробуждению. Весной 1967 года именно это произошло со мной во время моей первой поездки в Ленинград и стало началом путешествия, полного личных открытий и изменившего мою жизнь. Та первая встреча со страной, которой мне предстояло со всей страстностью посвятить свою жизнь, до сих пор в деталях запечатлена в моей памяти, будто произошла вчера.

Мы с мужем решили, что раз уж то, что мы между собой называли просто книга («Николай и Александра»), почти завершено, нам необходимо самим увидеть город, являвшийся местом действия событий, которые так живо занимали наши умы на протяжении четырех лет. Чтобы оплатить эту поездку, мы позаимствовали деньги из собственной страховки. Мы долетели до Хельсинки, где сделали пересадку, чтобы добраться до Ленинграда. Аэропорт в Хельсинки по тому времени был скромным и небольшим: никаких сверкающих хромом залов или модных магазинов. Смеркалось. На другом конце летного поля стоял в ожидании пассажиров одинокий самолет с угрожающими кроваво-красными буквами «СССР». Путь до него казался неблизким. На верхней ступеньке лестницы стояла неряшливо одетая стюардесса, которая неприветливо взглянула на нас и проводила в старый самолет. Кресла были изношенными и грязными. Там стоял странный запах: смесь дезинфекции и чего-то вроде сладких апельсиновых конфет, всепроникающий аромат, который я вдыхала снова и снова в отелях и ресторанах в Советском Союзе. В самолете мы оказались единственными пассажирами, если не считать британского торгового агента, намеревавшегося продавать обувь.

Меня переполняли опасения в отношении поездки в Советский Союз. Я помнила о Сталине и кровавых расправах и ужасах, о которых читала, и истории, поведанные мне матерью, о том, какой была Россия перед Революцией. Уцелело ли что-нибудь от той России? Что я встречу сейчас? Но во время полета, когда я смотрела вниз на обширные темные леса под нами, я почувствовала странное волнующее чувство узнавания. После приземления, выйдя наружу, я вдохнула воздух, пахнувший свежим снегом, и тут у меня появилось могучее ощущение, что я добиралась до этой страны очень долго. А когда я оказалась перед таможенным инспектором с золотыми зубами и в меховой шапке и старым носильщиком в стоптанных сапогах, мне показалось, что все это я раньше уже видела.

Облезлый Ленинградский аэропорт оказался немногим лучше лачуги*. «Есть ли у вас порнография или Библия?» – хрипло спросил меня единственный таможенник.

Нас ожидал молодой человек из Интуриста. У нас не было никаких представлений о том, чего нам ожидать. Кроме всего прочего шла холодная война. Но когда мы вместе с интуристовцем удобно разместились в машине, водитель которой не говорил по-английски, наш гид нетерпеливо спросил: «Вы знаете Сэлинджера?»

Я могла ожидать чего угодно, только не такого первого вопроса. На мгновение я подумала, что он имеет в виду хорошо известного журналиста Пьера Сэлинджера, но нет, это был писатель Джей Ди, или Джером Дэвид Сэлинджер. Мы ничем не могли помочь нашему гиду. Он знал намного больше нашего о Сэлинджере и его работах и гордо сообщил, что пишет диссертацию об этом знаменитом авторе. Это было совсем не то, к чему меня дома готовили перед поездкой в Советский Союз.

На темных улицах, по которым мы ехали, почти не было уличных фонарей, но иногда мне удавалось заметить длинные очереди из одетых в тяжелые пальто людей. Нас разместили в гостинице «Астория».

«Асторию» открыли в 1912 году, когда Санкт-Петербург был гордой столицей космополитичной имперской России, и тогда она являлась самым современным и элегантным отелем города, с большой библиотекой, состоящей из английских книг, и с картой лондонского метро на стене огромного фойе. В тот год император Николай II и его любимая жена императрица Александра Федоровна, четыре их дочери и юный сын Алексей находились на пике популярности, а страна готовилась к празднованию трехсотлетия династии Романовых в 1913 году. Россия процветала и быстро индустриализировалась. Целый номер журнала «Нэшнл джиографик» в тот год был посвящен ей: «Россия: страна неограниченных перспектив».

Затем в 1914 году началась Первая мировая война, за которой последовали революция в России, хаос и беспощадная Гражданская война. Царь и вся его семья были жестоко убиты в далеком уральском городе в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, и это стало кровавым пятном, расползшимся по всей стране. Санкт-Петербург был превращен в провинциальный город и переименован в Ленинград. Сталин, который всегда видел в этом городе потенциальную угрозу, в тридцатые годы именно здесь начал свои первые смертоносные чистки «времен террора». В 1941 году началось вторжение нацистских армий. Ленинград стал объектом беспощадной 900-дневной осады – самой длительной и великой осады в мировой истории, которая уничтожила в десять раз больше людей, чем погибло в Хиросиме и Нагасаки. В городе, подвергавшемся безжалостным ежедневным бомбардировкам со стороны вражеских армий, в самый пик осады от холода и голода ежедневно погибало до трех тысяч человек, а их замерзшие тела везли на санках через весь город, чтобы похоронить в братских могилах. В «Астории» разместился госпиталь для раненых и умирающих. Нацистам их победа тогда казалась столь очевидной, что они уже отпечатали приглашения на торжество по этому случаю, которое должно было состояться именно в «Астории». Но из-за чрезвычайного героизма города и его жителей им так и не удалось взять Ленинград, и в 1944 году нацисты были вынуждены отступить, неустанно преследуемые партизанами и Красной Армией.

Когда в тот вечер 1967 года мы приехали в «Асторию», эти славные дни остались в далеком прошлом. Леонид Брежнев правил страной с 1964 по 1982 год, и этот период сегодня называют «застоем». Это было время растущего давления и репрессий против диссидентов и время глубокого экономического упадка страны. Ленинград стал темным и серым, почти превратившись в город-призрак. Великая блокада времен войны все еще доминировала в умах горожан, большинство из которых потеряло многих членов своих семей. Нехватка была во всем, магазины пустовали. Иностранцы встречались редко, не было иностранных консулов, журналистов. Немногие оставшиеся в городе отели подверглись сегрегации, и в ветшавшей «Астории» селили только англоговорящих приезжих.

У двери нас встретил солдат. Там, где сегодня элегантный вестибюль и модный магазин, тогда находился только гардероб, а все остальное пространство было занято столами Интуриста. После того как клерк на стойке приема по слогам проверил наши документы, нам выдали реликтовую вещь из прошлого: тяжелый ключ длиной в пять дюймов, увенчанный набалдашником с надписью. И остался еще один свидетель славного прошлого отеля: старый, но элегантный лифт размером с комнату, с удобными мягкими банкетками по трем позолоченным стенкам. Лифтерша с крашеной рыжей завивкой приняла нас так, будто лифт был ее домом, где лежали газеты и было разбросано вязанье. Она просияла приветственной улыбкой и ввела нас в свою позолоченную клетку. В нашем номере мы обнаружили кровать в алькове за занавесом, не слишком чистую ванную комнату с текущими кранами и все тот же запах, что и в самолете. Однако от вида из комнаты захватывало дух. В вечернем небе виднелся силуэт Исаакиевского собора с массивным куполом и огромными гранитными колоннами. Высунувшись в окно, я глубоко вдохнула до странности знакомый воздух и произнесла: «Мне это нравится». Мы никого здесь не знали, и тем не менее у меня возникло внятное чувство, что нас ждут и что кто-то меня найдет.

Это произошло во дворце.

Незадолго до поездки я просматривала фотографии для нашей книги в Хиллвудском музее в Вашингтоне. Изысканно вежливый главный хранитель музея Марвин Росс*, один из немногих в те годы, кто знал хоть кого-нибудь из русских музейщиков, дал мне совет. «Вам нужно идти в Павловский дворец, – сказал он. – Это один из самых замечательных образцов реставрационных работ в мире. Возьмите записку с этими именами». Главным хранителем музея тогда был Анатолий Кучумов*, который, как сказал Росс, спас мундир Николая II.

И на следующий день я отправилась к старшему представителю Интуриста, сидевшему внизу за столом, и сказала, что нам нужна машина, чтобы ехать в Павловск. «Нет, – твердо ответил он. – Вначале в Пушкин, а потом в Павловск».

Я продолжала настаивать. «Нет. Вначале Павловск, потом Пушкин, – и добавила: – И гид нам не нужен, мы не можем себе этого позволить».

В конечном счете я его убедила, и нас оставили наедине с водителем, говорившим только по-русски. Когда мы доехали до Павловского дворца, то обнаружили, что здесь по-английски тоже никто не говорит. Нас встретила любезная дама, приветствовавшая нас и повторявшая фразу, означавшую, как я сообразила, «будьте нашими гостями». В ту первую встречу мои знания русского ограничивались алфавитом и несколькими стихами на память, поэтому я могла лишь повторять: «Кучумов, Кучумов».

Что оставалось делать? Ждать, и мы ждали. Затем я увидела, как в некотором отдалении от нас любезная дама говорит с высоким бородатым молодым человеком в неопрятной одежде. Он приблизился к нам и по-английски, но с сильным акцентом приветствовал нас: «Чем могу помочь? Я поэт Санкт Питербурха1. Они ищут Кучумова. Он сейчас в Пушкине. До тех пор будьте нашими гостями. Осмотрите дворец».

До той поры мне не приходилось слышать, чтобы поэты были гидами во дворцах. Потом только я узнала, что в те унылые времена был издан жестокий «закон о паразитах», который провозглашал: «Кто не работает, тот не ест». Это означало, что те, кто не имеет постоянной работы, рискуют быть сосланными в трудовые лагеря**. Чтобы избежать такой участи, неофициальные поэты и художники, исключенные из одобряемых партией официальных союзов и неспособные заниматься творчеством в условиях жесткого давления, стали наниматься на непритязательную работу. Симпатизирующие им музейные хранители вроде Кучумова пытались помогать, предлагая минимальную занятость. Результатом всего этого стало то, что в музеях города в качестве сторожей, дворников и иногда гидов (но только для советских граждан, а не иностранцев) служило немало самых замечательных художников и поэтов Ленинграда.

Проходя впервые по величественным залам Павловска, могла ли я вообразить, что в будущем каждая картина на стене, каждый элемент меблировки дворца однажды станут для меня такими же хорошо знакомыми, как мой собственный дом! Мой муж Боб Масси оставался при этом совершенно спокойным. По его мнению, это был неподходящий дворец. Он хотел отправиться в Пушкин, находившийся лишь в нескольких милях от нас, где Николай II с семьей жил в Александровском дворце. Чтобы отправиться туда, мы снова залезли в нашу страховку. Настойчиво повторяя, что пора ехать, муж торопил меня и вытащил из дворца, даже не дав поблагодарить любезную даму и поэта. Но в тот момент, когда мы уже собирались садиться в ожидавший нас автомобиль с его суровым водителем, я услышала, что нас кто-то догоняет. Это был поэт, попросивший: «Не могли бы вы вернуться?»

Я попыталась было объяснить ему, что мой муж больше интересуется дворцами Николая II, однако поэт продолжил: «Но вы должны вернуться пораньше, потому что сегодня вечером я читаю свои стихи».

Даже не смутившись, я спросила только:

– Могу я прийти?

– Да, – ответил он, достал из кармана маленькую отпечатанную программку на русском языке и передал ее мне. Водитель взирал на все это с подозрением.

Уже в машине мой раздосадованный муж проворчал:

– Я приехал сюда не для того, чтобы встречаться с народом.

– Хорошо, я пойду одна.

Много лет спустя, когда я спросила поэта, почему он решил побежать за мной в тот день, он ответил заговорщическим тоном: «Потому что на тебе не было браслетов. Западные женщины любят носить много золотых цепочек». Это случайное открытие и наблюдение оказалось ключом, отворяющим людям двери в Советском Союзе.

Я твердо намеревалась вечером воспользоваться полученным приглашением, но мы не умели ездить общественным транспортом, а вот планировку города знали хорошо, поскольку годами изучали ее, и поэтому решили отправиться пешком. Расстояние от « Астории» до Дома кино, где должны были проходить чтения, составляло порядка двух миль*. Пока мы шли, Боб пессимистически предрекал, что никто не придет.

Я возражала: «Придут!»

Когда мы вышли на маленькую площадь напротив нужного нам здания, то никого не увидели. В ожидании мы сели на скамейку, и Боб продолжал причитать: «Они не придут», а я гнула свое: «Придут».

В самый последний момент подъехало такси, откуда вывалилось невероятное количество народа, среди которого был и бородатый поэт.

В тот вечер я словно прошла сквозь стекло витрины, отделявшее иностранцев от русских. Мы торопливо поднялись по ступенькам лестницы в большой зал, где в ожидании сидело несколько сотен людей. Они ждали нашего поэта. Его звали Константин Кузьминский**, и он читал Байрона в своих переводах восхищенной толпе. Закончив чтение, он обратился ко мне: «А теперь, Сюзанна, для вас мои стихи на английском» и принялся их декламировать перед изумленной аудиторией. После всего мы уселись вместе с его друзьями в буфете, попивая скверный кофе. Поскольку разговаривать с ними мы не могли, они нарисовали на бумажках обозначения своих профессий (художник нарисовал кисть, музыкант – гитару). Тут Константин с пафосом объявил: «А теперь мы пойдем во дворик, где творил Достоевский!» И мы тут же оказались на темных улицах, пробираясь по дурно пахнущим, замусоренным дворам во главе с Константином, размахивавшим руками и величественно возглашавшим: «Вот эти дворики, где жил Достоевский!»

Абсолютно не понимая, куда нас ведут, мы, работавшие над книгой о Николае II, вдруг очутились в доме, расположенном на набережной Невы у самогу гигантского Зимнего дворца. Мы вошли в полутемный подъезд и оказались в комнате коммунальной квартиры на первом этаже дома. Потертые пальто и шапки, сладко пахнувшие пылью, высокой грудой были свалены на полу у самой двери. Вокруг стола с зажженными свечами расположились десять-двенадцать русских, ожидавших нас. Этот момент напомнил мне сцену из сказки «Белоснежка и семь гномов», когда она очутилась в темном лесу гостьей дружелюбных лесных созданий, устремивших на нее свои любопытные взоры. Константин представил всех друг другу, за исключением своей спавшей за импровизированным экраном маленькой дочки Юлии, и с гордостью объяснил, что мы находимся в подвале «дворца великого князя Владимира»*.

Таким был этот первый вечер. В то время иностранцам, приезжавшим по индивидуальным визам, не разрешалось проводить в одном городе больше четырех дней, чтобы сделать невозможными встречи с обычными русскими гражданами. «Они любят туристов, – ехидно прокомментировал Константин, – когда они приезжают группами, говорят по-русски и тратят много денег». В каждый из этих разрешенных дней мы вечером прокрадывались в коммунальную квартиру близ Невы и встречались с целой группой интересных людей, среди которых были врач, молодой человек, работавший в порту, реставратор, молодые ученые и несколько художников. Кое-кто немного говорил по-английски, но мы были первыми иностранцами в их жизни. Они аккомпанировали мне на гитаре, и я спела On top of Old Smoky**. И со мной тогда что-то случилось. Французы называют это un coup de foudre (удар грома). Внезапно я почувствовала, что нашла семью, о существовании которой не знала ничего, и мои глаза наполнились слезами.

* * *

Вскоре после Дня труда (4 сентября 1967 года) книга «Николай и Александра» вышла в свет и очень быстро стала бестселлером, что принесло нам некоторые деньги. И в начале 1968 года мы вместе с мужем и тремя детьми решили переехать в Париж. Я была двуязычной с детства и хотела, чтобы они говорили по-французски. Мы собирались прожить там четыре года. Но в Ленинграде со мной что-то такое произошло. На Западе мы всегда предпочитаем оставаться «хладнокровными». Но это не про меня. Меня глубоко тронула Россия. Беспорядочные и сильные чувства, прежде мной не испытанные, проснулись во мне в этом городе, поселив грусть и смущение, не похожие ни на что в моем предыдущем жизненном опыте. Однажды таинственная турчанка, случайно встреченная мной в Париже, спокойным тоном сказала мне: «Что в тебе есть, дорогая, так это страсть, такая страсть, которая будет сопровождать тебя до конца твоих дней». Она была права. Страcть во мне есть.

Все годы, что мы жили в Париже, я продолжала учить русский. Мой учитель русского буквально пилил меня, беспрестанно повторяя: «Русские говорят быстро». (И это так.) «Им многое надо вам сказать. И даже если вы не можете ответить им сразу, понимать их вы должны». В течение этих четырех лет я дважды в год ездила в Советский Союз. В этом было нечто шизофреническое. В Париже успех нашей книги «Николай и Александра» вылился в то, что с нами носились и восхищенные знатные русские эмигранты, и французские аристократы, и герцог и герцогиня Виндзорские, и принц Павел из Югославии и его жена принцесса Ольга. Столь разительным был контраст между Россией и блестящей общественной жизнью Парижа с ее роскошью званых обедов, что перемещение между ними оказалось сродни путешествию меж совершенно разными планетами.

В отличие от туристов, которым доступен только взгляд с птичьего полета, мои поездки давали возможность взглянуть на жизнь в России как бы снизу, почти изнутри. В Ленинграде я жадно впитывала любой жизненный опыт. Я многое узнала о моих новых друзьях. Я видела, в каких жалких условиях они живут. При коммунистах по закону считалось нормой каждому гражданину иметь не более 9 квадратных метров жилой площади. Целые семьи нередко жили в одной комнате и пользовались общей кухней. На грязных лестничных клетках пахло мочой. Входная дверь квартиры встречала вас лесом звонков, каждый из которых был соединен с одной комнатой. Однажды, когда я пришла в гости к друзьям, жившим в такой коммунальной квартире, один из них спросил меня: «А что такое трущобы?» Вспомнив протекающие трубы в туалете и заполненную всяким мусором лестницу, я не нашлась, что ему ответить. Заметив мою растерянность, он грустно сказал: «Я понял. Это они и есть».

Я узнала и об их моральных страданиях. Людей в обычном порядке вызывали на собеседования. Один молодой человек, которого я повстречала, потерял работу, после того как получил всего лишь открытку от иностранца с Запада. Некоторых отправляли на выходные дни, а то и на более долгий срок в психиатрические больницы в целях запугивания. Но я открыла для себя и свойственные этим людям качества – чувство юмора, щедрость, изобретательность и смелость. Несмотря на то что за найденные у них тексты запрещенных авторов вроде Солженицына можно было получить три года тюремного заключения, я однажды стала свидетелем того, как в комнату, где собрались люди, тихо вошел человек с невинно выглядевшей хозяйственной сумкой, достал из нее одну из солженицынских книг, прочел вслух несколько глав и так же тихо ушел, чтобы прочитать их кому-нибудь еще в другом месте. Проверкой для радиоприемника было то, насколько его можно было слушать, невзирая на глушение. Люди уезжали далеко за город, чтобы иметь возможность слушать «Голос Америки» без помех, а однажды мои знакомые поехали в удаленный парк и танцевали там под музыку Дюка Эллингтона из радиоприемника.

Я пользовалась гостеприимством непризнанных поэтов, художников и просто самых обычных людей и их семей, жила их жизнью. Я была тронута их всеохватной щедростью, тем, как, невзирая на скудость их собственных рационов, они немедленно готовы были выставить на стол все, чем располагали. Очень скоро я прекратила проявлять какой-либо интерес к чему-либо в их домах, потому что иначе я немедленно получала эту вещь в подарок. Мне казалось, что у русских выработалось шестое чувство. Они были способны доверять своим инстинктам и воспринимать людей непосредственно, чувствовать невысказанные желания и выполнять их прежде, чем их выразят. Зная, что информатором всегда является кто-то из их среды, они, наверное, обрели те обостренные чувства, которые на Западе давно притупились.

Странным образом я признала их и чувствовала себя здесь как дома – да и они так же относились ко мне, воспринимая как одну из них. Мне говорили: «Любой иностранец приходит к нам со своей собственной аурой, и мы чувствуем его отношение к нам». У меня нет рационального объяснения этой таинственной причастности, которую я чувствовала, как и тому, что мне казалось, будто я нашла семью, о чьем существовании даже не подозревала. Возможно, помогли годы, проведенные мной с сыном, больным гемофилией. Они научили меня понимать страдания, жить с ощущением беспомощности перед внешней силой, которую нельзя изменить. Я познала отчаяние и чувство отсутствия безопасности, приспособилась жить в атмосфере постоянного страха и беспокойства. Я научилась бороться и ценить прекрасные моменты, когда выпадает хотя бы хороший час. Наверное, это было самой лучшей подготовкой, которую я могла получить на Западе, чтобы понять состояние умов русских. Я приняла их, а они меня. Они утешили меня и придали мне смелости.

Одно высказывание, которое я прочитала, глубоко поразило меня: «Место, по отношению к которому ты чувствуешь самую сильную привязанность, – это совсем не обязательно та страна, с которой ты связана кровью и рождением, это место, что позволяет тебе стать самим собой». Несмотря на языковые и географические барьеры, я, которая воспринимала себя какой-то межатлантической сиротой, мотающейся между Европой и Америкой, никогда полностью нигде не осевшей, нашла свое место в России. И с самых первых встреч, которые продолжались потом на протяжении сорока шести лет, это чувство больше никогда не покидало меня. Это может прозвучать иронично, но я нашла себя, в том самом лучшем и самом естественном для меня самой состоянии, в котором я всегда хотела быть, и обрела свою личную свободу в этой тоталитарной стране. Здесь мне говорили, что у меня швейцарская голова и русское сердце. Они любили меня, и я тоже любила их. В последующие годы в Санкт-Петербурге и затем везде в России приключения, волшебные случаи, цветы сыпались на меня вперемешку с красотой и поэзией жизни с такой интенсивностью, о существовании которой я даже не подозревала. Короче говоря, я преобразилась.

Вначале меня направлял Константин. Потом, когда я стала более самостоятельной, то шла в любую дверь, которая оказывалась для меня открытой. Нередко я побаивалась, отправляясь на автобусе в какой-нибудь глухой пригород и не зная точно, что я обнаружу за дверью, в которую намеревалась войти. Мне предстояло открыть иной мир, город поэтов – невидимых народу героев – и встретить самых прекрасных поэтов и художников: поэтов Виктора Соснору, Александра Кушнера, Глеба Горбовского и Иосифа Бродского, художников Михаила Шемякина, Анатолия Белкина и многих других. Тогда все они боролись, а сегодня многие из них знамениты на весь мир. Мне неожиданно помогло то, что по некоторым причинам с самого начала моих поездок в Советский Союз во мне не видели иностранку и даже не отличали на улицах. Сначала я этого не понимала. Позже, когда я стала свободно говорить по-русски, окружающие мне не раз говорили, что я говорю без акцента. Думаю, они преувеличивали, но если это на самом деле так, то я вижу в этом результат того, что я часами слушала непризнанных поэтов. Ничто так не растапливает лед в общении с русскими, как возможность говорить с ними на их языке. В отличие от французов, которые морщатся, если кто-то использует артикль мужского рода le вместо артикля женского рода la, русские бесконечно снисходительны даже при самых неуклюжих попытках иностранцев говорить на их трудном языке.

Я даже не могла представить, что один город может вместить так много поэтов и художников. В те дни в народе к ним относились как к подпольным рок-звездам и делали из них настоящих идолов. В переполненных, прокуренных комнатах коммуналок их заклинали: «Читайте ваши стихи». И они читали по два-три часа подряд. Все, что можно было пить при этом, выпивали. Делились друг с другом пачками папирос «Беломор», а слова поэтов поглощались с такой жадностью, словно они лились из источника самой жизни. Молодые ученые, будучи привилегированными членами советского общества, поддерживали их, давая деньги, покупая их картины, слушая их стихи. Единственными известными тогда на Западе были поэты Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский из Москвы, которым разрешали ездить на Запад в ПЕН-клуб и другие литературные организации Нью-Йорка, чтобы продемонстрировать, что никаких «репрессий» против творческих людей в Советском Союзе нет. Там они купались в шампанском и в обожании женщин.

Я решила, что о ленинградских поэтах, с которыми я встречалась, должны узнать на Западе. Пусть рука моей помощи и была для них лишь слабой тростинкой, но она оказалась единственным, за что они могли ухватиться. Я рассчитывала отправиться в Англию, чтобы найти там крупного знатока России, лингвиста Макса Хэйуорда из Сент-Энтони-колледжа в Оксфорде и предложить ему сборник поэзии и биографий молодых ленинградских поэтов, никому не известных на Западе.

Он спросил:

– Конечно, вы знаете язык?

В то время у меня было лишь самое элементарное знание русского, но набравшись смелости, я ответила:

– Да.

– Знаете ли вы структуру языка?

И снова я со всей храбростью ответила:

– Да.

Он замолчал. Я подумала, что он отправит меня восвояси с моим предложением, но после того как Хэйуорд долгим, мне показалось, слишком, слишком долгим, изучающим взглядом посмотрел на меня, он произнес:

–Это хорошая идея. Я помогу вам всем, чем смогу.

Четыре года мы работали вместе. Я помогала и училась, а Макс перевел семьдесят пять стихотворений, каждое из которых было длиной в несколько страниц. Я написала предисловие о Ленинграде и краткую биографию каждого поэта. Макс стал моим ментором и близким другом, и благодаря его бесценной помощи и руководству книга «Живое зеркало: пять молодых ленинградских поэтов» была опубликована в 1972 году. Она до сих пор остается единственной книгой о поэтах Ленинграда того времени.

А еще там был балет! Всю свою жизнь я любила балет. Даже в самые тяжелые дни болезни Бобби, если мне удавалось увидеть балет, я чувствовала себя восстановившейся. С годами балет не перестал подпитывать и вдохновлять меня. Это сочетание железной дисциплины и ежедневного труда, преодолевающее ограниченность пространства и возможности человеческого тела и создающее эфемерную красоту, проникает в самые укромные, самые потаенные уголки души. Кроме всего прочего именно жест мы понимаем раньше, чем распознаем речь. В России, я, которая всю жизнь любила балет и которым занималась десять лет, внезапно получила возможность проводить столько, сколько хотела, очаровательных вечеров в изысканном серебристо-голубом Мариинском театре. Этот уникальный театр мой идол Джордж Баланчин, которого я знала в Нью-Йорке, называл самым великолепным театром в мире. Там, часто находясь в ложе, когда-то бывшей царской, я переносилась в иное измерение благодаря самым возвышенным балетам, которые знал мир.

С подачи знакомого швейцарского танцовщика, стажировавшегося здесь, меня представили в бывшей «Танцевальной императорской школе» (теперь она называется Академия русского балета) и даровали редкую привилегию проводить часы, наблюдая за занятиями и репетициями. Я встретила здесь величайших танцовщиков города, среди которых были Наталия Макарова, Валерий Панов и Александр Минц. Однажды великая балерина Наталья Дудинская, которая вместе со своим мужем и партнером, великим танцовщиком Константином Михайловичем Сергеевым, была содиректором школы, взяла меня в большой репетиционный зал, чтобы я смогла увидеть того, кого она назвала «хорошим парнем… лучшим из тех, кто есть у нас». Я была очарована девятнадцатилетним Михаилом Барышниковым, делавшим свой manйge, кружа прыжками по залу. В Большом театре в Москве руководитель театрального музея балета провел для меня экскурсию, и я увидела там кое-что из того, что хранила как реликвию в своей шкатулке моя мать. Он показал мне старые фотографии великой балерины Балашовой, которой поклонялась моя мама. В Москве я встретила также несравненную Майю Плисецкую. И однажды Марис Лиепа, величайший танцовщик и звезда Большого, подарил мне розы, и мне довелось увидеть бессмертное исполнение им роли римского военачальника Красса в «Спартаке».

Как я была счастлива! Но ничто из этого не далось легко. В Ленинграде советские власти делали все возможное, чтобы не давать встречаться русским и иностранцам. Ограничений становилось все больше. Никому из простых русских граждан не разрешали входить в отели, где останавливались иностранцы, а все звонки из гостиниц прослушивались. Доходило до того, что гостиничные служащие в пунктах обмена валюты старались не давать двухкопеечные монеты, которыми оплачивались звонки из телефонных будок. Когда я просила такую монету, обычным ответом было: «У нас нет». (Мои друзья специально собирали для меня «двушки» и передавали в маленькой сумочке, полностью заполненной монетками, чтобы я могла звонить им с улицы.)

Туристам давали самые примитивные карты города. Телефонных книг вообще не существовало. И, несмотря на все это, я бродила по улицам Ленинграда, познала и полюбила город самым лучшим из способов – собственными глазами и словами его поэтов. Я влюбилась в эту столицу, рожденную в мечтах Петра Великого и вдохновлявшую стольких людей, что ее прозвали Северная Пальмира и Вавилон в снегах. Невзирая на потери, которые понес город в годы революции и войны, его величие и магия сохранились. Этот город, который собственные жители называли просто Питер, стал и моим, и там я нашла дружеские связи, длящиеся вот уже сорок шесть лет.

В те годы город ночью прятался в темноте, и его огромные пустые здания казались призрачными. Поздно ночью мне приходилось возвращаться к себе и на пути к дверям отеля пересекать опустевшую площадь перед сумеречной громадой Исаакиевского собора, а кто-либо из моих друзей, скрываясь в тени деревьев, следил за тем, чтобы мой путь был безопасным. Все это было довольно жутко. Я подходила к плотно закрытой двери отеля, затем звонила и звонила в дверь, с ужасом думая о том, что могут и не открыть. Наконец дверь открывалась, и я оказывалась лицом к лицу c сердитым швейцаром и вооруженным солдатом за его спиной, с подозрением разглядывавшими меня. Пытаясь выглядеть беззаботной, я проскальзывала мимо них и со всей возможной быстротой взлетала наверх. Обычно дежурившая на этаже пожилая дама с колючими глазами завистливо отдавала мне тяжелый ключ, и как только я уходила от нее через холл, тут же аккуратно отмечала в своем кондуите номер моей комнаты и время прихода.

Я всегда покидала Ленинград со щемящей тоской. Никому из простых граждан не разрешалось сопровождать иностранных туристов в поезде или в самолете, только интуристовцам, как правило, мужчинам в строгих темных костюмах. Как только поезд трогался, я смотрела на исчезающий за вагонными окнами город, зная, что мои друзья все еще где-то там, но теперь они были уже невидимы. Как только я уезжала, все коммуникации обрывались. Только тишина, словно они исчезли насовсем.

Все, чего я хотела, так это продолжать видеть их. И тут в июне 1972 года без всякого предупреждения и как раз накануне моей очередной поездки мне внезапно отказали в визе. Почему, кто знает? Один русский друг предупреждал меня: «Никаких почему. Это только люди на Западе спрашивают о причинах». Возможно, причиной было то, что я проскальзывала сквозь сеть и встречалась со слишком большим числом русских?

Мне следовало знать, что когда-нибудь это все кончится. Во время своей поездки зимой 1971 года я заметила знаменитый « черный воронок», открыто следовавший за мной повсюду, куда бы я ни ехала. Один мой знакомый философски заметил: «Если перед нашим домом больше не стоит машина, мы знаем, что ты уехала». В один из моих последних вечеров на вечеринке с участием нескольких поэтов и их друзей я на каждой лестничной площадке дома встречала таинственные фигуры, как бы занятые «чтением». Блестящая черная машина стояла на улице с включенным двигателем. Когда я уходила оттуда в сопровождении одного из друзей, на улице падал мягкий снег, и контраст между красотой города и этим зловещим присутствием, это постоянное унижение русских граждан показались мне настолько невыносимыми, настолько переполнили мою швейцарскую душу потоком гнева, что я изо всех сил внезапно хлопнула своим зонтиком по этой сияющей машине. Сидевший в ней человек испугался, как кролик, и тут же умчался.

Другой ночью, когда я навещала одного поэта и его сестру, которые жили в удаленном рабочем районе города, куда не ступала нога иностранца, мы тоже увидели зловещую черную машину с урчащим мотором, ожидавшую под окном. Из-за занавески мы молча тревожно наблюдали за тем, как из нее вышла одинокая фигура, чтобы обойти вокруг дома, словно человек искал на нем табличку с номером. Замерев от страха, я была уверена, что за этим последует страшный стук в дверь. Вместо этого мы увидели, как человек вернулся к ожидавшей его машине, сел в нее и уехал. Меня ужасали возможные последствия. Но поэт оставался спокойным и сказал: «Не бойся. Эти люди ничего не знают ни о добре, ни о Боге. Если тебе действительно суждено помочь России, то они не смогут тебя даже тронуть».

И кто знает, каким образом, быть может, благодаря милосердным звездам он оказался прав.

Впрочем, все-таки не совсем. В московском аэропорту весной 1972 года, во время моей последней поездки, за которой последовал перерыв на долгие годы, когда все шло, как обычно, перед мной внезапно появились несколько человек в форме. Меня тщательно обыскали и принудили опоздать на самолет. Мне нечего было скрывать, но при этом они все равно конфисковали две-три книги о балете, подаренные друзьями. «Слишком старая», – сказали они, забирая у меня экземпляр газеты « Ленинградская правда», которую я купила на улице. Когда я спросила, почему они это делают, они ответили: «Потому что она не продается на Западе». Когда меня наконец отпустили, я осталась сидеть на полу аэропорта беспомощная и без денег. (Никому не разрешалось вывозить из страны ни копейки. Все деньги тщательно считали на границе, а записные и адресные книжки внимательно просматривали.) Чуть погодя я смогла убедить симпатичного клерка за стойкой в аэропорту дать мне позвонить в дружественное европейское посольство. Через несколько дней в присутствии американского консула, провожавшего меня в аэропорту, мне разрешили уехать. Когда я в следующий раз обратилась за визой, мне отказали.

Я знала, что не делала ничего неправильного – если не считать неправильным заводить дружбу с русскими. Советские власти не могли допустить саму мысль, что кто-то, и особенно американцы, могут просто полюбить их страну и ее людей. В силу собственной перманентной паранойи, они считали меня особенно опасной, подозрительной личностью. Так мне, пусть и в незначительной степени, довелось узнать то, что испытывали русские в значительно более трагической форме и смертельно опасным способом: в Советском Союзе не имело значения, что вы на самом деле сделали; невиновность не способна была защитить. Неожиданный и предательский удар мог быть нанесен любым способом и в любое время.

Когда мою визу отозвали, я проплакала несколько дней. В глубине души я знала, что снова вернусь. Но я была очень расстроена, потому что знала, что это будет очень не скоро, и что в этот следующий раз все будет уже другим, и что пять богемных лет с ленинградскими поэтами остались в прошлом. Я понимала, что когда какой-то мелкий клерк в таинственных «органах» поставит крестик против моего имени, то уже никто из вышестоящих лиц не станет прилагать усилий, чтобы убрать его. Зачем кому-то рисковать? Это может сделать только человек, стоящий на самом верху служебной лестницы, – но как добраться до этого самого верха? И тем не менее я была совершенно уверена, что как-нибудь, но найду путь обратно.

Действительность же выглядит следующим образом: если бы советское правительство не отказало мне в визе, ничего из всей этой истории не произошло бы и я определенно не встретилась бы с президентом Рейганом. Возможно, как сказал Гёте и чьи слова Михаил Булгаков избрал в качестве эпиграфа к своему роману «Мастер и Маргарита», власти и правда были частью «той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

*

Carl Robert ‘Bud’ McFarlane (р. 1937) – советник по национальной безопасности (1983—1987) президента Р. Рейгана.

**

George Catlin (1796—1872) – американский художник, прославившийся своими портретами коренных жителей Северной Америки.

*

Основным аэропортом Ленинграда в 1960-е годы был аэродром «Шоссейная», после введения в строй нового здания в 1973 г. он получил название Пулково.

*

Marvin Ross – первый хранитель основанного в 1955 г. Хиллвудского музея (Hillwood Estate, Museum & Gardens), располагающего большой коллекцией русского искусства.

*

Кучумов Анатолий Михайлович (1912—1993) – с 1956 г. главный хранитель Павловского дворца, автор проекта восстановления его интерьеров.

1

Константин произносил старое название Ленинграда так, как его писали и произносили во времена Петра Великого: «Санкт-Питербурх». Когда я сказала своей давней, ныне покойной подруге Евгении Лехович (урожденной княжне Урусовой), возглавлявшей административную часть балетной школы Джорджа Баланчина в Нью-Йорке, что еду в Ленинград, она сразу ответила: «Я знаю, там есть поэты. Но не знаю, кто они». Ее вопрос так и звучал в моей голове, когда я приехала в Ленинград.

**

Имеется в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1961 г. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». В «тунеядстве» обвиняли поэта Иосифа Бродского и публициста Андрея Амальрика.

*

Старейший в СССР Ленинградский Дом кино находился по адресу: ул. Толмачева (в настоящее время – Караванная), 12.

**

Кузьминский Константин Константинович (1940—2015) – поэт, в 1974 г. эмигрировал в США. Составитель (вместе с Г.Л. Ковалевым) знаменитой «Антологии новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны» в пяти томах (1980—1986).

*

В бывшем дворце великого князя Владимира Александровича по Дворцовой набережной, 20 с 1920 г. находился Дом ученых Академии наук (Дом ученых им. М. Горького РАН).

**

Американская народная песня, ставшая фолк-стандартом в аранжировке Пита Сигера (1951).