Читать книгу Четвёртая власть Третьего Рейха. Нацистская пропаганда и её наследники - Константин Кеворкян - Страница 4

Часть I

От конгрегации до министерства

2. Ранний этап. Пропаганда в «Майн Кампф»

ОглавлениеИтак, после Первой мировой войны началась новая эпоха. Молодые государства появились на карте Европы в результате распада старых империй; передовые технологии, доведенные до совершенства в боях с противником, специалисты стали приспосабливать к гражданским нуждам; множество женщин, во время войны занятых на производстве, не желали больше быть изолированными в своих семьях, но стремились к активной общественной жизни. И еще – во время войны миллионы людей в буквальном смысле на собственной шкуре убедились в эффективности воздействия пропагандистских технологий, а значит, листовки, профессиональные агитаторы, организованные кампании в СМИ стали неотъемлемой частью пейзажа послевоенной европейской политики.

Новая эпоха дала основание исследователю Рудольфу Зульцману заявить: «Пропаганда стала теперь средством ведения войны, применение которого никак не регулируется нормами международного права. (По сути, борьба за свободу обмена информацией это борьба за право вести свою пропаганду. – К.К.) Пропаганда подобна снаряду, снабженному множеством дистанционных взрывателей, заставляющих его взрываться по прошествии многих десятилетий и разбрасывать вокруг себя питательную среду для бесчисленных укоров и обид, мешающих нормализации международных отношений» (1).

Взрыватели застарелых исторических обид можно привести в действие в любое время. Даже в наше, казалось бы, глобализированное общество достаточно легко запустить вирус недоверия между народами. Достаточно вспомнить какое-нибудь историческое недоразумение, а еще лучше реальную трагедию, приписать ее злой воле соседей и все – «долг памяти» необходимо отплатить, «жертвы взывают об отмщении», «справедливость должна быть восстановлена». Если такие политические номера удаются даже у нынешних политических карликов, то можно только представить каков был эффект, когда за дело брались такие мастера демагогии, как Муссолини или Гитлер.

На фронтах Первой мировой войны Гитлер зарекомендовал себя как храбрый солдат. Еще 2 декабря 1914 года его наградили Железным крестом II класса, позднее – «Крестом за военные заслуги» 3-го класса с мечами, затем – полковым дипломом за выдающуюся храбрость в бою при Фонтене, служебным знаком отличия 3 класса и, наконец, 4 августа 1918 года – Железным крестом I класса (2). По иронии судьбы, своей высшей военной наградой – упомянутым Железным крестом, которым Гитлер всю жизнь искренне гордился, он был обязан офицеру-еврею. Воинские начальники отмечали, что Гитлер был подтянутым, ловким, бесстрашным и хладнокровным солдатом. Кроме феноменального для скупой на поощрения германской армии количества боевых наград он имел на своем счету и серьезное ранение. Каково же было возмущение этого, без сомнения, храброго фронтовика, когда в конце ноября, вернувшись после госпиталя в Мюнхен, Гитлер увидел, что государство, которому он беззаветно служил, находится в стадии распада и революционного брожения. Это было время, когда коммунисты провозгласили в Баварии Советскую республику.

Романтическое время иллюзий, когда вдохновители баварской революции поэты Эрнст Толлер и Эрих Мюзам опубликовали указ, в котором говорилось о превращении мира в «луг, усеянный цветами», где «каждый может срывать свою долю», а также упразднялся труд, субординация и правовая мысль. Местным газетам, к слову, предписывалось публиковать на первых страницах рядом с последними революционными декретами стихотворения Гельдерлина или Шиллера. Для защиты Баварской Советской республики была создана Красная армия, в которую устремились русские военнопленные, и даже в батальоне, где служил Гитлер, чинили суд Советы солдатских уполномоченных.

Впрочем, любая революция чревата борьбой и эксцессами. Центром контрреволюционных сил Мюнхена стала штаб-квартира ордена «Туле» в отеле «Четыре времени года». Что это за организация, мы расскажем позже, пока лишь заметим, что именно на орден «Туле» обрушились репрессии коммунистов после убийства контрреволюционерами председателя совета министров Баварской Советской республики: несколько членов ордена «Туле» расстреляли как заложников. На этом, можно сказать, Баварская Советская республика и скончалась. Ее раздавили армейские части при поддержке вооруженных добровольцев – немцы не захотели повторить опыт коммунистической революции в России. Карательные отряды немецкой армии расстреляли несколько десятков русских военнопленных, уничтожили санитарную колонну армии Советов, десятки мюнхенских рабочих были убиты, а позже пойманы и казнены руководители Баварской Советской республики – Курт Эглхофер, Густав Ландауэр и Евгений Левине. Бавария навсегда получила прививку от коммунистических экспериментов и до сих пор считается в Германии оплотом консервативных сил.

После уничтожения власти Советов начались репрессии. Гитлер, во время революции находившийся в Мюнхене, получил задание по розыску унтер-офицеров и рядовых, поддерживавших коммунистические Советы. Он добросовестно проинформировал следственную комиссию, созданную в его II пехотном полку, об известных ему фактах и людях.

У нас бы такого считали «стукачом», однако Гитлер именно так воспринял свой солдатский долг в новых условиях и старался максимально честно его выполнять. На подобном добровольном сотрудничестве до сих пор держится полицейский аппарат в западных странах.

Сведения, предоставленные Гитлером, сочли весьма важными, а его самого – ценным кадром и определили на службу в пресс-бюро политического отдела окружного командования армии. Там, в целях борьбы с коммунистическим влиянием, для солдат были организованы курсы «политического инструктажа», которые посещал Адольф Гитлер, и вскоре он получил назначение в один из полков, дислоцированных в Мюнхене. Гитлер так и не стал по окончании курсов офицером. Несмотря на необычно большое для своего воинского звания количество наград, он оставался в конце войны всего лишь ефрейтором, а потому не мог быть «офицером-учителем», но лишь – «доверенным сотрудником» в отделе «прессы и пропаганды» (позже в «отделе просвещения») (3).

«Так мне предоставили возможность, – пишет Гитлер, – выступать перед более многочисленной аудиторией» (4). Перед которой, добавим от себя, он начал оттачивать свое мастерство пропагандиста и стал развивать в себе ораторские способности, которые очень скоро оказались востребованными.

Страна была шокирована несправедливыми на взгляд немцев условиями Версальского мира. В самом деле, совсем недавно -1 марта 1918 года – Германия, как ей казалось, находилась на пороге грандиозной победы. В этот день пал Киев, Людендорф оккупировал Украину и тем самым создал основу колонии-сателлита рейха (режим Центральной Рады и Гетманат). Кайзер стал герцогом Курляндии, в состав которой вошли Литва и Эстония, управляемые местным немецким меньшинством, а в апреле немецкие войска заняли Финляндию. 7 мая 1918 года Германия продиктовала Румынии условия мирного договора. Немецкие войска захватили Крым, запланированный для германского заселения, а в сентябре солдаты добрались до бакинских нефтяных скважин, готовясь сделать рывок в Закавказье, чтобы занять стратегические позиции на границе с Центральной Азией. И вдруг – неожиданный крах на Западном фронте и последовавшая за ним Ноябрьская революция в Германии.

Согласно условиям Версальского договора, Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию, захваченные ею во время франко-прусской войны, Бельгии – часть своей территории, Дании – часть Шлезвига. Восстановленной Польше прирезали территории, ранее захваченные немцами при ее разделах, политическая ответственность за развязывание Первой мировой войны ложилась на Германию, а начальный взнос по репарациям (5 миллиардов марок золотом) необходимо было внести в период с 1919 по 1921 год. Германию фактически разоружили[4] и так далее. Например, по предложенному вдогонку Версальскому договору «Плану Юнга», Германия выплачивала бы репарации на сумму 2 миллиона золотых марок ежегодно вплоть до 1965 года (5).

Нацистское движение рождено в 1920 году народным отчаянием и уходило корнями в широко распространенное желание противостоять политике Веймарской республики, направленной на буквальное выполнение всех требований победителей. Множество патриотических движений и обществ мучительно искали выход из сложившейся ситуации, которая грозила, по их мнению, самому существованию германской нации. Одним из самых влиятельных в этом пестром водовороте считалось общество «Туле».

Общество «Туле» – созданный после Первой мировой войны в Мюнхене по образцу масонских лож орден. Его официальные цели – изучение и популяризация древнегерманской литературы и культуры. Почему-то все подобные общества начинают с культуры и литературы. Но, безусловно, задачи ставились значительно шире. Общество проповедовало крайний национализм, расовый мистицизм, оккультизм и антисемитизм и являлось филиалом Тевтонского ордена, чьи отделения были разбросаны по всей Германии. Пусть вас не смущает странное сочетание поэтичного слова «орден» и бюрократического «отделения» – рыцарские ордена уже давно не являются военизированными структурами, а, скорее, сообществами избранных. Вот и доныне продолжает свою деятельность в разных странах родственный Тевтонскому орден рыцарей-госпитальеров (Мальтийский). Помнится, мне также предлагали вступить в подобную организацию, то есть и в Украине они уже имеются. И, между прочим, активно действуют.

Туле – так называлась легендарная земля, о которой сообщал греческий географ Пифей и которая представлялась немецким ученым прародиной древней германской расы. Ее местонахождение исследователи определяли по-разному – как Норвегию (и в целом Скандинавию), Исландию и даже один из Шетландских островов. Общество «Туле» широко использовало мистические символы, например свастику, и сложные, тщательно разработанные магические ритуалы. Девиз общества: «Помни, что ты – немец. Держи свою кровь в чистоте!» Основатель ордена Рудольф фон Зеботтендорф привлек к деятельности организации около 250 человек в самом Мюнхене и более полутора тысяч по всей Баварии. Среди них имелись влиятельные журналисты, писатели, поэты, преподаватели университетов, армейские офицеры. В списках «Туле» числились будущие видные деятели национал-социализма: Дитрих Эккарт, Рудольф Гесс, Альфред Розенберг. Стараясь найти опору в широких народных массах, члены общества вели переговоры с основателем маленькой Немецкой рабочей партии слесарем Антоном Дрекслером о том, чтобы через него наладить связь с рабочим классом и распространять свои идеи среди пролетариата. И это были отнюдь не пустые мечты.

Как известно – кому война, а кому мать родна. Послевоенный полураспад государства предоставлял кучке дельцов фантастические возможности обогащения. «Люди это видели и негодовали. Четкое ощущение взаимосвязи между стремительными карьерами капиталистов и массовым обнищанием породило у пострадавших такое чувство, что они подвергаются социальному издевательству, и это чувство переходило в неослабевающее ожесточение» (6). К тому же компромиссный характер парламентских режимов, их слабость в принятии решений и частый паралич власти не обладали притягательной силой для миллионов молодых мужчин, усвоивших после кровопролитной войны миф о боевом братстве и эффективном военном управлении.

К тому времени в партии слесаря Антона Дрекслера появилось новое лицо – Адольф Гитлер, который в качестве наблюдателя от своего ведомства зашел на партийное собрание и, не удержавшись в роли стороннего слушателя, выступил перед присутствующими. Темперамент оратора произвел столь сильное впечатление на Дрекслера, что тот немедля ввел его в руководство Немецкой рабочей партии (позже переименованной в Национал-социалистическую рабочую партию Германии (НСДАП)). В новом названии партии можно усмотреть желание, не теряя продиктованную орденом Туле националистическую ориентацию, усилить привлекательную для рабочих социалистическую фразеологию. Уже в начале политической деятельности партии Гитлер заявил, что «главное не в том, чтобы привлечь на свою сторону жаждущее лишь порядка и спокойствия бюргерство, чья политическая позиция продиктована, прежде всего, трусостью, но в том, чтобы воодушевить своими идеями рабочих» (7).

Духовным отцом национал-социализма часто называют Дитриха Эккарта, который был на двадцать один год старше Гитлера и которому будущий фюрер посвятил библию национал-социализма, свою книгу «Майн Кампф». Остроумный журналист Эккарт вел богемный образ жизни и, как следствие, пристрастился к спиртному и морфию. Он писал пьесы, некоторые из них принесли ему широкую известность в узких кругах: «Генрих VI», «Лягушачий король», «Отец семейства», «Генрих Гогенштауфен», а также названная им «делом всей жизни» трагедия «Лоренцаччио». Какое-то время Эккарт даже находился в психиатрической клинике, где ему удалось наконец поставить свои драмы, используя в качестве актеров содержавшихся там больных (8). Он умер в декабре 1923 года от белой горячки.

Другие персонажи свежеиспеченной Национал-социалистической рабочей партии представляются нам не менее колоритными фигурами. Например, будущий идеолог движения Альфред Розенберг являлся эмигрантом из России, говорил по-русски лучше, чем по-немецки, и еще в 1917 году в Москве получил диплом архитектора. Что символично – за проект крематория. Розенберг был одержим намерением создать новую расовую мораль, новую элиту, новый эстетический идеал. Забегая вперед, отметим – это ему вполне удалось.

Храбрый фронтовик и ярый гомосексуалист Эрнст Рём обеспечил движению поддержку военных и ветеранов, вроде будущего «наци № 2» Германа Геринга, героя Первой мировой войны, воздушного аса, последнего командира легендарной эскадрильи «Рихтгофен», национальной святыни германских ВВС. Из фронтовиков были также Рудольф Гесс, бывший научный ассистент у всемирно известного геополитика, профессора Мюнхенского университета Хаусхофера, и будущий министр иностранных дел Иоахим Риббентроп (хотя открыто он примкнул к движению позже). Риббентроп во время Первой мировой воевал на Восточном фронте, заслужил Железный крест, имел несколько ранений, в том числе тяжелое.

И прочие ветераны НСДАП оказались не лишены человеческих достоинств. Известно, что будущий глава смертоносных СС и палач Европы Генрих Гиммлер был лично фантастически честен и презирал роскошь. Даже в эпоху расцвета Третьего рейха он получал относительно небольшое жалованье – около 24 тысяч марок в год, которые тратил экономно, а поездки своих пожилых родителей на служебном транспорте СС оплачивал из собственного кармана.

Любопытно, что в свое время отец Гиммлера предпринял выдающееся путешествие на санях через царскую Россию – аж до Новой Земли, и он никогда не мог забыть свое впечатление от бескрайних русских просторов. В школе папа будущего рейхсфюрера СС часто рисовал мелом карту на доске и доказывал невозможность завоевания России с запада.

«Россия – это открытый треугольник, – говорил ученикам Гиммлер-старший. – Кто бы ни пытался напасть на нее с запада, сумеет захватить лишь огромные снежные пустоши и неизбежно повторит печальную судьбу Наполеона» (9). Но для чего существует чужой опыт – чтобы его никто никогда не учитывал.

Однако пока перед юной партией стояли куда более актуальные задачи, нежели военные завоевания. Позже Гитлер в книге «Моя борьба» вспоминал о первоочередных шагах национал-социалистов: «Только на путях пропаганды можно было создать первое небольшое ядро, проникшееся идеями нашего нового учения, и затем можно было подобрать тот человеческий материал, из которого позднее должны были создаваться первые элементы организации» (10).

В начале 1920 года Гитлер, как человек ответственный в партии за пропагандистскую работу, сразу же приступил к организации крупнейшего митинга, о котором столь малочисленная партия раньше и не мечтала. И митинг состоялся 24 февраля 1920 года в известном в Мюнхене пивном заведении «Хофброй-хаус» на две тысячи посадочных мест (политические собрания часто проходили и проходят в Германии в тамошних огромных пивных). В ходе своего выступления Гитлер впервые огласил сочиненные штатным экономистом партии Готфридом Федером двадцать пять пунктов программы Национал-социалистической рабочей партии Германии. Многие пункты партийной программы отвечали настроениям низших классов и подразумевали, например, отмену нетрудовых доходов, национализацию трестов, дележ прибыли крупных промышленных предприятий с государством, ликвидацию земельной ренты и спекуляции землей и т. д. В заключение собрания присутствующими единогласно была принята резолюция против решения властей передать еврейской общине в Мюнхене 40 тонн пшеничной муки для выпечки мацы, «в то время как 10 000 тяжелобольных не имеют хлеба» (11).

Да, уже тогда еврейская тема Гитлером эксплуатировалась по полной партийной программе. В свои выступления он даже вставлял словечки на идиш и веселил публику нарочитым еврейским акцентом: «Это интернационал диктатуры еврейских биржевиков. У этого народа общее происхождение, общая религия и общий язык – «ви таки знаете, это язык жестов» (12).

Гитлер, несомненно, понимал то, «что называют общественным мнением, скорее заслуживает имя общественных чувств» (Дизраэли). Частью пропаганды НСДАП стала точно организованная, детально отточенная реализация научно обоснованного психологами Ле Боном и МакДугаллом пренебрежения массой, и квалифицированный пропагандист Адольф Гитлер с этими трудами был знаком. Ле Бон определял массу как субстанцию, полностью подверженную чужому влиянию, легковерную и некритичную толпу. Он утверждал, что индивид в толпе перестает ощущать себя сознательной личностью, и делал вывод: тот, кто хочет воздействовать на массу, должен рисовать картину бытия сильными мазками, преувеличивать и всегда повторять одно и то же. В том же ряду находится положение МакДугалла о том, что уровень толпы определяется ее наименее образованными представителями.

Гитлер считал, что людям нужны не только идеи, но и символы, которые всколыхнули бы их веру. Нарядность и красочность должны привлекать массы, как и акты насилия, которые вселяют в них уверенность в своем превосходстве над слабыми.

Для решения первой задачи летом 1920 года Гитлер выдвинул идею, которую можно назвать блестящей. По его мнению, партии не хватало эмблемы, флага, символа, то есть того, что четко отражало бы цели новой организации и завладело бы воображением народа. Так с герба ордена Туле была извлечена свастика, которая со временем стала одним из главных символов нацистской пропаганды.

Ну, и, как говорится, «добро должно быть с кулаками». По поручению партии ранее имевший судимость часовщик Эмиль Морис стал сколачивать отряды боевиков. 3 августа 1921 года в структуре нацистской партии возник «гимнастический и спортивный отдел». 5 октября «гимнасты» и «спортсмены» получили новое название – «штурмовые отряды» (СА). Позже Гитлер так определял цель их появления: «Начиная с 1920 года, совершались непрерывные нападения на собрания и на ораторов. Чтобы противостоять этому террору, проводить собрания и защищать ораторов и руководителей, из молодых членов партии был создан отряд самозащиты, который назвали штурмовым отрядом» (13).

Возникающий партийный аппарат помогает Гитлеру в его усилиях, и вскоре жалкие, написанные от руки объявления о собраниях меняются на размноженные типографским способом красочные приглашения. Одновременно партия начинает публиковать сведения о своих митингах в местной националистической газетенке «Мюнхенер беобахтер»[5]. На столики в пивных, где проводились мероприятия, выкладываются проспекты и листовки. Более того, Гитлер решился на неслыханный доселе шаг – взимание входной платы за присутствие на публичных мероприятиях маленькой, неизвестной партии.

Для пополнения партийной казны также выпускались облигации, которые члены партии должны были приобретать и распространять; только в первой половине 1921 года было выпущено не менее 40 000 таких облигаций по десять марок каждая (14). Далее следует приказ по партии – каждый член партии должен завербовать трех новых, а также одного подписчика на «Фёлькишер беобахтер». Порою для добычи денег в ход шли и совсем уже нетрадиционные приемы. Так, бордель на берлинской Тауэнтциенштрассе, по инициативе одного из основателей партии Шойбнера-Рихтера, служил национальному делу, переводя свои доходы в адрес штаб-квартиры партии в Мюнхене (15).

Все эти весьма энергичные меры скоро дали зримый результат. Если в конце января 1922 года партия насчитывала всего 6000 членов, то в ноябре следующего их число уже превышает 55000. О том, что партия уже вошла в широкое сознание, косвенно свидетельствовало и распространившееся прозвище партийцев – «наци» – сокращенная форма от «национал-социалист», а для баварцев уменьшительно-ласкательное от имени Игнац, что носило доверительно-фамильярный оттенок (16).

Гитлер продолжал следить и за тем, чтобы партия продолжала вызывать симпатии у широких слоев трудящихся. Все сторонники Движения (слово официально писалось с большой буквы) приходили на митинги без галстуков и воротничков и одевались весьма скромно, дабы тем самым вызывать доверие к себе простых рабочих. Кроме того, чтобы показать массовость, демократичность и доступность партии, всячески популяризировались хоровые декламации патриотических стихов и политических речевок, что создавало у присутствующих ощущение силы Движения и его сплоченности в достижении поставленных задач.

Сам Гитлер, выступая в дискуссиях, всегда говорил свободно, без подготовки, но заранее приказывал членам партии подавать определенные реплики, которые, создавая впечатление живой реакции на выступление, придавали силу его высказываниям. Не довольствуясь достигнутым, он послал несколько своих человек на курсы ораторского мастерства, организованных левыми партиями для своих членов. Смысл разведки состоял в том, чтобы узнать темы выступлений оппонентов в дискуссиях и во время выступления давать им достойный отпор.

Так из усилий нескольких людей родилась мощная политическая сила, деяния которой во многом определили историю ХХ века. К тому времени признанным лидером партии, ее неутомимым двигателем и мозговым центром стал Адольф Гитлер. Генерал Людендорф, центральная фигура правого политического лагеря Германии той эпохи, искренне восхищался Гитлером и был готов к союзу с неожиданно мощным партнером: «Он единственный человек, обладающий политическим чутьем», – сказал генерал о ефрейторе (17). Когда французский философ Бертран де Жувенель спросил Гитлера о причинах его успеха, тот ответил: «Говорят о моем голосе, моем даре гипнотизера, моих качествах оратора. Чушь! Мой секрет куда проще: в головах немцев царил беспорядок, а я упростил для них все проблемы» (18).

В 1924 году американский исследователь Уолтер Липманн в своей прославленной работе «Общественное мнение» определил, что «всем процессом восприятия управляют стереотипы – предвзятые мнения». Для закрепления в сознании масс стереотипов пропаганда использует многократное, настойчивое повторение одних и тех же слов, фраз, которые, в конце концов, становятся символами. В наши дни это заклинания вроде «свобода слова», «демократия», недавно – «перестройка», «общечеловеческие ценности». Постоянное воспроизведение сфабрикованных стереотипов создает предпосылки для их некритического восприятия и усвоения аудиторией как некой объективно существующей реальности (19).

Еще в начале 20-х годов прошлого века нацистские идеологи начали планомерно создавать пропагандистские стереотипы: «обездоленного и преданного немца», «еврея-ростовщика», «кровопийцы и банкира», «марксиста-разрушителя нравственных начал и семьи», «негроидных народов – французов и итальянцев», «англичан – душителей немецких национальных интересов». Гитлер откровенно заявлял: «Все искусство тут должно заключаться в том, чтобы заставить массу поверить: такой-то факт действительно существует, такая-то необходимость действительно неизбежна, такой-то вывод действительно правилен и т. д. Вот эту самую простую, но великую вещь надо научиться делать самым лучшим, самым совершенным способом» (20).

И сам Гитлер в огромной степени обладал даром всех великих демагогов – умением сводить сложные вопросы к пламенным призывам и крылатым фразам. «В ранние годы он владел голосом, речью и аудиторией так, как не получится никогда и ни у кого», – вспоминал бывший пресс-секретарь Гитлера Эрнст Ханфштангль (21).

«Гитлер прошел быстрым уверенным шагом, безусловно выдававшим в нем бывшего военного, – описывает Ханфштангль одно из собраний. – Первые десять минут он излагал историю последних трех-четырех лет, очень грамотно аргументируя свою позицию. Негромким сдержанным голосом он нарисовал картину происходившего в Германии с ноября 1918 года: крах монархии и Версальский мир, основание республики после бесславного поражения в войне, понимание ошибочности международного марксизма и пацифизма, вечная классовая борьба и в результате – безнадежная патовая ситуация с работодателями и рабочими, с националистами и социалистами. Когда он чувствовал, что аудитории интересна тема его речи, он слегка отодвигал левую ногу в сторону, как солдат, стоящий по стойке «вольно», и начинал активно жестикулировать, демонстрируя богатейший арсенал жестов. В его речи не было того лая и криков, которые выработались у него позже, у него был потрясающий насмешливый юмор, который, обличая, не был оскорбительным. По мере приближения к основной теме своей речи он стал говорить быстрее, его руки отмечали главные моменты тезисов и антитезисов, сопровождая взлеты и падения его интонации, усиливая масштабность проблем и подчеркивая основные идеи. Иногда ему возражали. Тогда Гитлер слегка подымал правую руку, будто ловя мяч, или сгибал руки и одним-двумя словами возвращал аудиторию на свою сторону. В паре метров от меня сидела молодая женщина, ее глаза были прикованы к говорящему. Словно в религиозном экстазе, она перестала быть собой и полностью попала под колдовство абсолютной веры Гитлера в будущее величие Германии» (22).

Довольно часто Гитлер заканчивал свое выступление произнесением клятвы верности, которую участники собрания должны повторять следом за ним, или же, вперив глаза в потолок зала, скандировал: «Германия! Германия! Германия!», пока то же самое не начинал хором повторять весь зал (23).

Пытаясь понять, почему Гитлер столь сильно влиял на свое окружение, известный психолог Э. Фромм называет несколько причин: непоколебимая уверенность в своих идеях; простота речи; актерское дарование; совершенное владение тембром и эмоциональными оттенками своего голоса; неподдельность эмоций; исключительная память; умение рассуждать на любую тему (24). Можно добавить, что все эти качества у него были тщательно тренированы, отрепетированы и приспособлены к пропагандистской работе.

Кроме того, Гитлер заботился о том, что сегодня бы назвали пиаром. Фотограф Генрих Гофман (в будущем близкий друг Гитлера) получает редакционное задание впервые сфотографировать таинственного вождя и сталкивается с неожиданными трудностями: «Гитлер имеет серьезные основания для того, чтобы не разрешать себя фотографировать. Это один из множества ходов в той политической игре, которую он ведет, и то, что он прячется от фотографов, дает поразительные результаты. Все о нем слышали и читали, но никто еще не видел, как он выглядит. Люди заинтригованы, они сгорают от любопытства, вот почему они валом валят на его митинги. Приходят из любопытства, а уходят членами его движения» (25). Не гнушался будущий вождь нации и общения с простыми смертными. «В ранние годы, когда Гитлер еще не был так хорошо известен в Германии, он часто останавливал свою машину, чтобы протянуть небольшую сумму денег или пачку сигарет молодым бродягам. Однажды он заметил человека, идущего в одиночестве под проливным дождем, и, остановив машину, отдал незнакомцу свой плащ» (26).

Но, конечно, целью подобных демаршей являлась не дешевая благотворительность. «Задачей пропаганды является неустанная забота о том, чтобы завоевывать все новых и новых сторонников данных идей. Задачей же организации всегда будет неустанная забота об отборе наиболее ценных из сторонников движения с целью превращения их в членов партии. Вот почему пропаганда не обязана специально заботиться о том, насколько завоеванные ею сторонники являются людьми способными, людьми понимающими, людьми с интеллектом. Организация же, наоборот, специально занята тем, что из всей массы сторонников она самым тщательным образом отбирает именно те элементы, которые действительно способны обеспечить победу движению» («Майн Кампф») (27).

Как видим, фюрер весьма четко ставил задачи и расставлял приоритеты: «Первейшая задача пропаганды завоевывать симпатии тех людей, из числа которых впоследствии составится организация. Первейшая задача организации завоевать тех людей, которые пригодны для дальнейшего ведения пропаганды. Вторая задача пропаганды – подорвать веру в существующий порядок вещей и пропитать людей верой в новое учение. Вторая задача организации – борьба за власть, чтобы таким путем обеспечить окончательный успех данного учения» (28).

И еще одно любопытное откровение фюрера, характеризующее его внимание к проблеме кадров: «Когда я говорю с людьми, – как-то обмолвился он в узком кругу, – особенно не входящими в партию или с теми, кто собирается порвать с нами по той или иной причине, я всегда говорю так, будто с их решением связана судьба нации. Что они могут показать пример многим, кто последует за нами. Каждый человек, богатый или бедный, где-то внутри себя ощущает некоторую незавершенность. Жизнь полна тягостных разочарований, с которыми люди не могут справиться. Где-то внутри них дремлет готовность рискнуть последним, отважиться на поступок, который сможет изменить их жизни. Они готовы потратить последние деньги на лотерейный билет. Моя задача направить эти стремления в политическое русло. В сущности, каждое политическое движение основывается на желании своих сторонников, мужчин и женщин, лучшей жизни не только для себя, но и для своих и чужих детей. Это не только вопрос денег. Кроме того, немцы чтят историю. Миллионы их соотечественников погибли в войне, и когда я взываю к этим жертвам, высекается первая искра. Чем скромнее человек, тем сильнее его стремление ассоциировать себя с вещами большими, чем он сам» (29).

Тем более, в Германии того времени действительно наблюдался патриотический подъем, связанный с очередным обострением немецко-французских отношений. В 1923 году в обеспечение репарационных выплат Франция оккупировала главный промышленный район Германии – Рурскую область. Вступавшие в Рурскую область французские войска столкнулись с пассивным сопротивлением немецкого народа. Их встречали на улицах огромные скопления людей, с неприязнью и ожесточением певших патриотическую «Вахту на Рейне». Вскоре французские войска расстреляли из пулеметов демонстрацию рабочих на территории завода Круппа в Эссене. Погибло тринадцать немцев, и свыше тридцати ранено. В похоронах жертв оккупационного произвола участвовало свыше полумиллиона человек.

Кроме того, перед французским военным судом предстал молодой нацист, некто Лео Шлагетер. Несмотря на предупреждение французских властей, что саботажников будут казнить, Лео организовал взрыв на железной дороге. Казнь юного нациста-саботажника вызвала возмущение в Германии – сограждане Лео задавали себе вопрос, насколько правомерно убийство немецкого гражданина на немецкой территории в мирное время.

Шлагетер, вступивший в нацистскую партию годом раньше, стал для нацистов одним из первых героев в их пантеоне мучеников. Ну и конечно, герои требуют отмщения. Вальтер Кадов, который выдал Лео французским властям, через некоторое время был убит неизвестными. Согласно официальной нацистской историографии, акт возмездия совершили Рудольф Гесс и Мартин Борман.

Драматические события в Рурской области, наряду с новыми экономическими ультиматумами союзников, спровоцировали экономический крах и невиданную в истории Германии инфляцию. К 30 ноября 1923 года эмиссия достигла 4000 квинтильонов (миллиард миллиардов) марок. Банки брали 35 процентов в день за кредит, а выдавали вкладчикам только 18 за год. Мелкие вкладчики и владельцы правительственных облигаций потеряли все.

В то же время правительство, землевладельцы, которые погасили все свои полисы, промышленники, которые, возвращая свои долги бесполезными бумажками, становились абсолютными собственниками основного капитала, оказались в громадном выигрыше. Это стало одним из самых больших и грубых перераспределений богатства в истории ХХ века, сравнимого только с приватизацией на постсоветском пространстве. Для миллионов жертв Большой инфляции ее наследством явилась неугасимая ненависть к Веймарской республике, к ее истеблишменту, к Версальскому договору, к союзникам и ко всем тем, кто был с ними связан в Германии. Лозунг Гитлера «Долой предателей Отечества, долой ноябрьских преступников!» нашел сотни тысяч преданных сторонников. Немецкий средний класс изменил свою ориентацию – с демократической на националистическую.

Понятия «Родина», «патриотизм», «национальное возрождение» всегда являются беспроигрышными доводами в устах манипулятора сознанием. Но не менее важно найти для них объединяющую, точную и ёмкую формулировку. В 1923 году немецкий писатель-националист (и, кстати, большой почитатель Достоевского) Артур Мёллер ван дер Брук использовал термин «Третий рейх» для названия своей книги[6]. Симпатизируя расовой доктрине, Мёллер призывал немцев поддержать теорию превосходства нордической расы. Будущее, говорил он, целиком лежит в неразрывном союзе между Пруссией и остальной Германией. Он призывал соотечественников вернуться к сути примитивных и классических времен и продемонстрировать свое презрение к западному рационализму. Германия должна стать авторитарным государством с полностью централизованной, контролируемой и плановой экономикой. Все эти идеи и были изложены в его главной работе «Третий рейх» (1923).

Гитлер мгновенно оценил пропагандистскую привлекательность нового термина – «Третий рейх». Это название нравилось ему и потому, что имело некую мистическую связь со Средневековьем, когда «третье царство» считалось тысячелетним. Идея национального возрождения, не связанная с западным рационализмом, своим уникальным путем идущего от самой истории германского народа витала в воздухе. Немцы – нация высокообразованная, знающая и понимающая интеллектуализм, и если уж немецкая философия (явление мировое, как и «русская литература», «итальянская опера» и т. д.) склоняется к таким выводам, то, предполагал обыватель, так оно и есть.

Разочаровавшись в современном ему обществе, Мёллер в 1925 году покончил жизнь самоубийством. Вообще, национал-социализм во многом был движением разочарованных Веймарской республикой интеллектуалов. Отто Штрассер, родной брат одного из лидеров нацистской партии Грегора Штрассера, считал, что «ни один будущий историк не может понять и объяснить Третий рейх, не прочитав «Закат Европы» и «Пруссачество и социализм» Освальда Шпенглера, «Народ без пространства» и «Неунаследованное наследство» Ханса Гримма и другие подобные труды» (30).

Большинство людей склонны к подражательному поведению, ориентируясь в своих поступках на действия авторитетных для них лидеров мнений. Им свойственно брать пример с тех, кого они «уважают», в данном случае, научной и интеллектуальной элиты нации. Но главное, чтобы к определенному выводу общество пришло как бы по собственному разумению, в результате развития собственных интеллектуальных возможностей.

Как замечает Г. Шиллер: «Для достижения успеха манипуляция должна оставаться незаметной. Успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно» (31). Для примера можно вспомнить и тезис о неизбежном распаде «последней империи» – СССР – только «потому, что все империи распались». Если, под воздействием полученных от лидеров мнения и распространенных средствами массовой информации сигналов, человек перестраивает свои воззрения и начинает действовать по новой программе – манипуляция состоялась. Часто это происходит потому, что просто окунуться в бурный поток информации гораздо легче, чем критически перерабатывать каждый сигнал. «Чужим умом живет средний человек, по крайней мере, в сфере идеологии, стандартов потребления и желаемого образа жизни» (32). Вот почему сегодня СМИ считаются самым мощным и эффективным средством господства над людьми, «четвертая власть» – это больше, чем власть в государственном значении этого слова.

И, конечно, направляемые определенной политической волей СМИ издревле этим пользуются. До сих пор выдающимся успехом пропагандистского влияния СМИ считается неожиданная победа консерваторов на выборах в 1925 году в Англии. Тогда несколько миллионов избирателей за несколько дней до выборов круто изменили свои намерения в результате дезинформации, которую распространила английская пресса[7]. Последующее разоблачение не имело эффекта – ведь никто не докажет, что именно эта фальшивка повлияла на избирателей, а дело сделано.

Кстати, о Коминтерне. Необходимо помнить, что двадцатые годы были в Германии временами ожесточенного соперничества с коммунистами. Победившая революция в России стала наглядным примером построения бесклассового общества по рецептам Карла Маркса. Понятное дело, что на родине основателя марксизма борьба за воплощение его наследия на практике приняла особо ожесточенный характер. Один из ранних призывов НСДАП гласил: «Вы хотите сперва увидеть в каждом городе тысячи людей повешенными на фонарях? Вы хотите сперва дождаться, чтобы, как в России, в каждом городе начала действовать большевистская «чрезвычайка»? Вы хотите сперва пройтись по трупам ваших жен и детей?» (33). Гитлер весьма эффективно начал использовать страх перед красным террором, настаивая снова и снова, что коммунисты в России уже уничтожили около 30 миллионов человек.

Хотя тот факт, что в его цифре произвольно прибавлен один ноль, ни в коем случае не уменьшает трагизма человеческих потерь на бескрайних просторах бывшей Российской империи.

В своих поездках «Гитлер всегда имел наготове карту города. Эти предосторожности не были чрезмерными, т. к. коммунисты постоянно ждали нас, готовые атаковать, и два раза в Кёльне и Бреслау после неправильного поворота мы попадали на улицы с красными флагами, которые приходилось преодолевать сквозь кулаки и крики толпы. Не нужно забывать, насколько были сильны коммунисты в те годы. В «красных» городах, типа Хемница, люди даже не осмеливались наряжать рождественские елки из страха быть атакованными фанатиками» (34).

Красные имели в своем арсенале и значительную поддержку деятелей культуры, в лице так называемого «культур-большевизма». Получивший распространение модернизм и такие его направления как экспрессионизм, творческие объединения вроде «Голубого всадника», «Дада» и другие традиционно пользовались симпатиями левой интеллигенции. Это была эпоха расцвета немецкого театра, и пользовавшиеся широчайшей популярностью театральные постановки провокационно увлеклись такими темами, как отцеубийство, кровосмешение и преступления (35). Защитная реакция консерваторов, оборонявших традиционные ценности народа, была не менее страстной и одновременно пронизанной мучительным страхом перед анархией и коммунистической революцией. И, конечно же, это политическое, культурное и мировоззренческое противостояние выплескивалось на улицы. Женщина-врач, работавшая в больнице одного саксонского фабричного городка, вспоминала о тех временах: «Когда вечером после собраний к нам поступали раненые, я сразу же видела, к какой партии принадлежал пострадавший, даже если он был уже раздет и лежал в кровати: пациенты с черепными ранами, нанесенными пивными кружками или ножками от стульев, были нацисты, с ножевыми ранами в груди – коммунисты» (36).

Но все же упрямая статистика, обобщенная за четырехлетний период (1919–1922), свидетельствует о том, что, невзирая на страхи обывателей и прессы перед коммунистами, именно правые вели несоизмеримо более кровавую политику. Так, в 1922 году 354 убийства были совершены правыми, и только двадцать два – левыми. Виновные за каждое убийство стороны левых, предстали перед судом, десять были казнены, а другие двадцать восемь были осуждены в среднем на пятнадцать лет. Из убийств, совершенных правыми, 326 вообще остались нераскрыты, пятьдесят убийц признали себя виновными, но из них больше половины суды оправдали; двадцать четыре получили в среднем по четыре месяца каждый (37). Это наглядно демонстрирует, на чьей стороне было государство и правящий класс Германии: безусловно, правых – традиционалистов, народников, консерваторов.

Весь лагерь националистов объединяла мощная фигура генерала Людендорфа – национального героя прошедшей войны. Человека незаурядного, гордившегося собственным скромным происхождением (в свое время он отказался от предложения кайзера возвести его в дворянство) и уже имевшего в подручных такого первоклассного демагога и организатора, коим являлся Гитлер.

Людендорф хотел революции одновременно социальной и национальной. В том была основная идея последовавшего 9 ноября 1923 года «пивного путча». Его целью стала попытка захватить власть сначала в Баварии, а потом распространить ее на всю Германию. Однако во время шествия колонны путчистов, возглавляемых Гитлером и Людендорфом, полиция открыла по демонстрантам огонь. Напрасно выскочивший навстречу полиции Юлиус Штрайхер (казненный в 1946 году по приговору Нюрнбергского трибунала) взывал: «Не стреляйте, идет его превосходительство Людендорф!» Полицейские в основном стреляли по ногам, но именно рикошетящие пули и осколки гранитной брусчатки привели к большому числу опасных ранений. 14 национал-социалистов остались лежать убитыми на Одеон-сплац. Еще двое погибли в отряде Рёма, окруженного неподалеку баварской полицией. Позже в Третьем рейхе всех их возведут в ранг мучеников. Еще больше оказалось раненых. Среди них Геринг, которого дважды ранили в живот. Благодаря своей военной выучке, старые солдаты бросились ничком на землю при звуке пулеметных выстрелов. Среди пострадавших очутился и Гитлер. И только Людендорф, которого полицейские старались ни в коем случае не поранить, величественно продолжал идти вперед, пока не оказался среди полицейских, встретивших его весьма почтительно. И уж совсем никто не подозревал, что благодаря этой опереточной попытке восстания было сохранено единство империи и предотвращен запланированный на ближайшие дни куда более серьезно подготовленный государственный переворот баварских сепаратистов (38).

Если вы хотите завоевать популярность среди широких масс, создайте себе имидж борца за справедливость, преследуемого властями. Знаменитый «пивной путч», организованный с целью захватить власть, закончился провалом для заговорщиков, но обернулся грандиозным пропагандистским триумфом для партии и ее лидера, о которых до того мало кто знал за пределами Баварии и прилегающих земель.

Суд над организаторами «пивного путча» Гитлером и Людендорфом для СМИ стал событием общенациональной важности. С первого дня судебных заседаний риторика будущего фюрера нации начала творить чудеса. Судьи вслух восхищались смелым «изменником». «Да он просто колоссальный парень, этот Гитлер!», – заметил один из них в разговоре с коллегой (39). Не молчала и патриотическая общественность. К примеру, в Байройте, музыкальной столице Германии, началась акция по сбору подписей, во время которой 10 тысяч подписавшихся требовали освобождения Гитлера. Как вы понимаете, жители сего изысканного аристократического городка были вовсе не пролетарии и крестьяне.

В конце концов, Гитлера приговорили к пяти годам заключения в крепости, что являлось минимальным наказанием по статье «измена родине». И все же общественность требовала от суда смягчить приговор. Лишь с большим трудом председателю суда удалось уговорить трех заседателей вообще признать подсудимых виновными, да и то после того, как он заверил их, что Гитлер может рассчитывать на досрочное помилование. После оглашения вердикта Гитлер показался в окне суда бурно приветствовавшей его толпе, а в зале за его спиной высились горы цветов. Людендорф, которого оправдали, негодовал: «Я воспринимаю это оправдание как позор. Мой почетный мундир и мои ордена этого не заслужили!» (40).

В июле 1922 года Гитлер уже сидел в тюрьме – четыре недели, за то, что он и его люди сорвали собрание Баварского союза, так что он в какой-то степени был готов к «тяжким испытаниям», но то, что его ожидало, превзошло все предположения. В тюрьме Ландсберг заключенных отлично кормили, в, так сказать, узилище имелся собственный оркестр, издавалась газета, у особо важных заключенных были свои денщики. Уюта ради, на стенах камер висели нацистские плакаты и картинки. В общем зале красовался большой флаг со свастикой. Заключенным выдавали пол-литра вина, либо одну кружку пива, а в особо жаркие дни позволяли насладиться еще одной дополнительной кружкой пива.

Гансу Келленбаху, болевшему малярией, врач разрешил выпивать один стакан водки в день, и это приятное обстоятельство использовали другие заключенные – сторонники Гитлера начали проносить спиртное в тюрьму. Заключенные Крибель, Гесс, Фрик, а также их посетители Готфрид Федер, Генрих Гиммлер, Генрих Гофман, Дитрих Эккарт собирались в большом зале для дружеского общения; немногочисленные одиночные камеры заранее резервировались для самых шумных участников, редко остававшихся трезвыми (41). А на тридцатипятилетие Гитлера цветы и подарки от почитателей заполнили несколько комнат в крепости и его личная камера, по словам одного очевидца, «напоминала магазин для деликатесов». Символично, что именно в тюрьме Ландсберг были позже казнены двенадцать его последователей, осужденных на Нюрнбергском процессе (42).

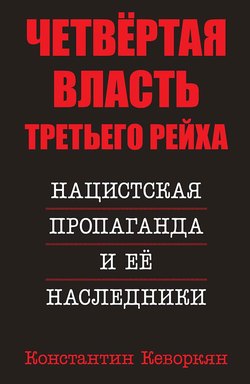

Короче, вся атмосфера предполагала занятия творчеством, и Гитлер взялся за написание книги, которая в будущем позволила ему считаться писателем и жить с авторских гонораров – «Майн Кампф» («Моя борьба»). Нет никакого сомнения, что Гитлер не только сам писал свои речи, но и весь текст «Майн Кампф». Федерализм – главный внутренний враг государства. Германия должна строиться на расовом принципе и объединять всех немцев, необходимо установить диктаторскую власть фюрера, нужно свести счеты с Францией и увеличить свою территорию на Востоке за счет России – таковы основные тезисы сего монументального произведения, на сегодняшний день запрещенного во многих странах, в том числе и ФРГ. Но это не мешает политтехнологам всего мира припадать, словно к роднику живой воды, к тому разделу книги, что посвящена проблемам пропаганды.

Если верить патеру Штемпфле, который дважды правил всю рукопись «Майн Кампф», лишь одна глава написана фюрером без особых заимствований из других источников, а именно посвященная вопросам пропаганды. Ну, во-первых, таких глав две, а во-вторых, читая «Майн Кампф» легко обнаружить источники, использованные Гитлером для формулирования своего взгляда на пропаганду: это уже упомянутые нами Ле Бон «Психология масс» и МакДугалл «Коллективный разум». Плюс его собственный недюжинный опыт.

«Чем к большему количеству людей обращается пропаганда, тем элементарней должен быть ее идейный уровень: Всякая пропаганда, если она хочет быть успешной, должна ограничиваться лишь немногими пунктами и излагать эти пункты кратко, ясно, понятно, в форме легко запоминаемых лозунгов» (43) (помните все эти «500 дней» или «10 шагов навстречу людям»?).

«Задача пропаганды состоит не в том, чтобы скрупулезно взвешивать, насколько справедливы позиции всех участвующих в войне сторон, а в том, чтобы доказать свою собственную исключительную правоту» (44) («Наше дело правое – враг будет разбит»).

«Народ говорит «да» или «нет»; он любит или ненавидит. Правда или ложь! Прав или неправ! Народ рассуждает прямолинейно. У него нет половинчатости» (45) («Юле – волю!»).

Кардинал Пачелли (с 1939 года – папа Пий ХI1) в 1925–1930 годах жил в Германии. Его нунциатура в Мюнхене находилась на той же улице и напротив резиденции нацистов, т. н. «Коричневого дома». Когда он прочел «Майн Кампф», он сказал о Гитлере прислуживавшей ему сестре Пескалине: «Это существо полностью владеет собой. Все, что говорит и пишет, носит отпечаток его эгоизма; этот человек перешагнет через трупы. Я не могу понять, почему столько людей в Германии, даже среди лучших, не видят этого или, по крайней мере, не извлекают никаких уроков из того, что он говорит и пишет» (46).

Уже в июле 1924 года на книгу поступило 3000 заказов. За время существования режима «Майн Кампф» издана общим тиражом в 6250 тысяч экземпляров, принесла автору внушительный авторский доход и донесла до политикума важнейшее решение, которое принял Гитлер за время своего пребывания в тюрьме – за власть можно и нужно бороться легальным путем. Но для легальной избирательной борьбы необходимо навести порядок в собственной партии, которая за время отсутствия лидера попыталась расколоться, и нужны деньги, много денег.

Его освободили 20 декабря 1924 года, и он, истосковавшийся по музыке Вагнера, устремился прямо к дому своего друга (и прекрасного пианиста) Эрнста Ханфштангля и приказал ему: «Играй Libestod!» (заключительная ария из оперы «Тристан и Изольда», часто исполняемая как концертное произведение). На следующее утро он купил себе «мерседес» за 26 000 марок и с этого момента, пока не стал канцлером, настойчиво пытался обогнать любой автомобиль на дороге (47).

Пока Гитлер находился в Ландсберге, в Германии наступили большие перемены. Новый президент Рейхсбанка доктор Ялмар Шахт стабилизировал валюту вводом обеспеченной золотом и конвертируемой за границей рейхсмарки, остановил выпуск бумажных денег и сократил правительственные расходы. Германская экономика, а в сущности, и вся мировая экономика вошли в более спокойный период.

На короткий период времени события обернулись против Гитлера. В новой экономической ситуации ему требовалось срочно укрепить организацию, добиться первых весомых успехов, и на правах серьезного партнера выйти со своими предложениями на большой бизнес.

Из текста плаката, приглашающего на собрание 27 февраля 1925 года: «Будет выступать товарищ Адольф Гитлер на тему: «Будущее Германии и наше движение». Входная плата для оплаты зала и плакатов – 1 марка. Остаток пойдет на создание боевого фонда движения. Евреям вход запрещен» (48).

4

Вооруженные силы Германии ограничивались стотысячной армией добровольцев, которым запрещалось иметь на вооружении танки и самолеты.

5

Позже выкупленной нацистами и переименованной в «Фёлькишер беобахтер» («Народный обозреватель»).

6

Первый рейх – это Священная Римская империя, Второй, соответственно, Германская империя Гогенцоллернов.

7

Т.н. «Письмо Коминтерна», в котором якобы московские коммунисты рассуждали о желательности победы лейбористов.