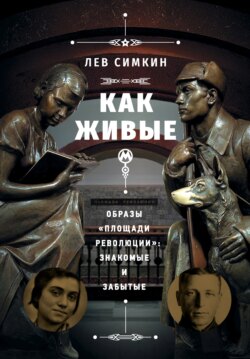

Читать книгу Как живые. Образы «Площади революции» знакомые и забытые - Лев Симкин - Страница 4

Глава 1

«Синдром Площади Революции»

ОглавлениеМожет, слышали когда-нибудь о «синдроме Сикстинской капеллы»? Это когда туристы, глядя на расписанный Микеланджело потолок, теряют сознание. Чтобы разглядеть что-то, нужно запрокинуть голову, тут-то и пережимаются позвоночные артерии, и нарушается кровообращение головного мозга.

Выдуманный мною «синдром Площади Революции» – это когда пассажиры метро теряют разум, глядя на скульптуры Матвея Манизера, и, будто охваченные лихорадкой, на бегу за них хватаются. У кого-то – бессознательные навязчивые движения, у других – очень даже сознательные. В расчете «на успехи в личной жизни» девушки трут туфельку у «Студентки», юноши – у «Дискоболки». Верная примета сдать экзамен – потереть нос бронзового пса, того, что с «Пограничником». Прикосновение к шестерне в руке у «Инженера» принесет удачу в защите диссертации. Погладить петуха у «Птичницы» – это к деньгам.

Другой признак «синдрома Площади Революции» – истовая вера в советское прошлое. Его персонажи кажутся многим героями, им из сегодняшнего дня вслед за Николаем Тихоновым кажется, что гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей. Вообще-то героический эпос больше характерен для минувших времен. Это людям далекого прошлого было свойственно эпическое мышление с его категориями великих героев, которые разрушают горы и останавливают реки. Но и нынче многим нужна вера в нечто подобное и, главное, ощущение того, что наши предшественники были сильными и могучими, «нас все боялись», и значит уважали. А все советское воспринимается как «потерянный рай».

Стены Сикстинской капеллы были расписаны живописцами – Боттичелли, Перуджино и Гирландайо, расписать же двадцатиметровый потолок поручили скульптору – Микеланджело. Реальную архитектуру капеллы он преобразил с помощью иллюзионистских приемов, вот почему свод потолка с его изгибами производит впечатление грандиозного архитектурного сооружения. И в московском метро было преображено пространство, задуманное архитектором станции Алексеем Душкиным. Он и не думал ни о каких скульптурах, на них настоял скульптор Матвей Манизер, заполонивший станцию бронзовыми фигурами. Микеланджело перевел скульптуру в плоскость, а Манизер, наоборот, плоскость – в скульптуру. И это, вероятно, то общее, что связывает построенную папой Сикстом IV в конце XV века капеллу и московскую станцию метро.

На потолок Сикстинской капеллы Микеланджело поместил девять сцен из Книги Бытия, первой книги Библии. Создание Богом небес и земли, первых мужчины и женщины, Адама и Евы, их грехопадение и изгнание их из рая, и, наконец, испытания, выпавшие на долю человечества. Смысл всего сюжета – в потребности человечества в Спасении. С ним схож замысел создателей «Площади Революции», поместивших рай под землю, туда, где вообще-то должен был быть ад. В скульптурах станции – сталинская библия, «Краткий курс истории ВКП(б)», лично отредактированный вождем в год ее открытия.

На потолке Сикстинской капеллы, среди других персонажей, можно лицезреть пять сивилл Древнего мира, языческих пророчиц. В идолов из языческого храма со временем превратились и революционные матросы, рабочие, спортсмены и прочие граждане ушедшей эпохи. Взять хотя бы такую примету – загадав желание, покормить петуха рядом с «Птичницей» изюмом, чтобы вернее сбылось. Попробуйте заглянуть за каждого из четырех петухов на «Площади», можете обнаружить изюм. Есть в этом что-то языческое, кормить сушеным виноградом бессмертного идола – все равно что принести жертву в пантеоне.

В советском прошлом вместо чудотворных икон стали поклоняться квазирелигиозным объектам, своего рода тотемам. От сакрального до суеверия – один шаг. В советском человеке революция жила как утопия, как мечта об общем спасении, а в постсоветском магическом мышлении – о частном, такая вот вера в чудо.

…Может, и не пришлось бы никакой синдром выдумывать, кабы «Площадь Революции», как и капелла, не была бы одним из главных сооружений эпохи. Период сталинской реконструкции, по Юрию Слёзкину, воплотился в двух знаковых зданиях, построенных примерно в одно время – Мавзолее Ленина и Доме на набережной, одно – для вождя-основателя, другое для его преемников. Я бы добавил к ним эту станцию метро. Тем более, ее восточный вестибюль, тоже сочетая скромный вход с гранитно-мраморным подземельем, смахивает на Мавзолей Ленина, на трибуну которого в дни советских праздников поднимался Сталин, попирая ногами своего предшественника. А ее западный вестибюль, тот, что рядом с Музеем Ленина, планировалось обстроить огромным новым зданием Академического кинотеатра (на месте будущей гостиницы «Москва»). Пассажиры поднимались бы прямо туда по эскалатору, от бронзовых скульптур к живым образам. «Площадь Революции» не должна была существовать сама по себе, как и станция метро в основании Дворца Советов (нынешняя «Кропоткинская»). Так и не построенный дворец сверху должна была венчать стометровая статуя Ленина, то есть он уходил бы не только ввысь, но и вглубь земли.