Читать книгу Как живые. Образы «Площади революции» знакомые и забытые - Лев Симкин - Страница 9

Глава 1

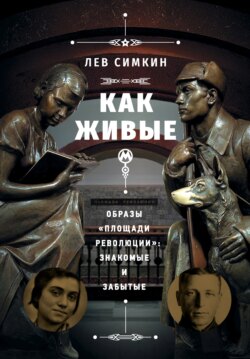

«Синдром Площади Революции»

Старший брат

ОглавлениеВозвращаясь к сталинскому визиту на «Площадь Революции» и его словам («Как живые!»), скажу, что такая реакция для вождя весьма характерная, он не раз проявлял подобную, так сказать, непосредственность. Кинорежиссер Григорий Козинцев вспоминал, как показывал в Кремле «Юность Максима», вслушиваясь в его реплики себе под нос – то одобрительные, то, напротив, возмущенные. Он не сразу понял, что «и гнев и похвалы не имели отношения к качеству фильма… Сталин смотрел картину не как художественное произведение, а как действительные события, дела, совершавшиеся на его глазах». А зрители попроще и вовсе поверили в существование героя картины и на улице обращались к сыгравшему его Борису Чиркову как к живому Максиму. Перед первыми выборами в Верховный Совет СССР, прошедшими в декабре 1937 года, на Ленфильм пришла бумага с решением собрания избирателей одного сибирского поселка о выдвижении своим кандидатом в депутаты Максима, героя кинофильма.

Сюжет кинотрилогии о Максиме был навеян биографией Максима Литвинова, в прошлом подпольщика и агента ленинской «Искры». Поскольку он происходил из еврейской семьи (его настоящая фамилия Валлах), предполагалось, что Максима сыграет Соломон Михоэлс. Но к моменту запуска картины кое-что изменилось. В середине 1930-х были забракованы первые советские учебники истории, созданные десятилетием раньше. В новых на роль главной преобразующей силы в стране и мире, наряду с пролетариатом, выдвигался русский народ, для него даже был изобретен титул «старшего брата» в советской семье народов. Так что фильм решили снимать о русском пареньке с рабочей окраины, и от неосуществленного замысла осталось лишь имя героя. А настоящего Максима Сталин снял с министерской должности в мае 1939 года и назначил на его место Вячеслава Молотова, дабы послать Гитлеру сигнал, что дипломатическое ведомство больше не возглавляет представитель ненавистного тому народа – путь к подписанию Пакта Молотова – Риббентропа был открыт.

Однажды Максим Литвинов оказался причастен к судьбе великого Душкина. Незадолго до открытия спроектированной им «Кропоткинской» (тогда она называлась «Дворец Советов»), в марте 1935 года Душкина арестовали. Его остановили милиционеры для проверки документов, их с собой не оказалось (потерял паспорт), после чего он был задержан, и на него, как рассказывают, начали «вешать» серьезные обвинения. Какие именно, мне не известно, известно лишь, что освободили его в конце апреля, и помогло этому посещение почти законченной первой очереди метро английским министром иностранных дел Энтони Иденом. Иден с сопровождавшим его Максимом Литвиновым выходил на каждой станции. Пораженный красотой «Дворца Советов», Иден захотел познакомиться с автором. Литвинов переадресовал просьбу «хозяину Москвы» Кагановичу. Как вспоминала жена архитектора музыкант Тамара Душкина, «Каганович спросил, где же Душкин? И получил ответ: „Сидит в Бутырках“. Через три дня он вернулся».

Между прочим, Кагановичу не понравился душкинский проект этой станции. По подсказке одного из душкинских недоброжелателей он назвал причиной своего недовольства сходство станции с древнеегипетским храмом Амона в Карнаке, с его колоннами в форме цветка лотоса. На что Душкин возразил со всей возможной политкорректностью: «У них дворцы для фараонов, а у нас – для народа!»

Все скульптурные персонажи на «Площади Революции» принадлежат, как сказали бы сейчас, к «славянской национальности». Все сплошь, и никакой тебе «дружбы народов», никаких «народов СССР», нет даже часто встречавшегося в кинокартинах тех лет «симпатичного грузина». Правда, «младшие братья», пусть и не все, нашли себе место на открытой пять лет спустя соседней станции метро, нынешней «Театральной», носившей тогда название «Площадь Свердлова». На своде ее центрального зала – представители семи «главных» народов СССР – русского, украинского, белорусского, грузинского, армянского, казахского и узбекского. Нет ни таджиков, ни туркмен, нет молдаван и прибалтов. Я уж не говорю о представителях той, по сталинскому определению, «народности», к которой принадлежал прототип Максима. Что было отмечено в одном из тостов Расула Гамзатова: «За дагестанский народ, предпоследний среди равных!» На вопрос, кто же последние, усмехнулся: «Неужели не понятно – последние у нас евреи».