Читать книгу Transasia. Von Karachi nach Beijing - Ludwig Witzani - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

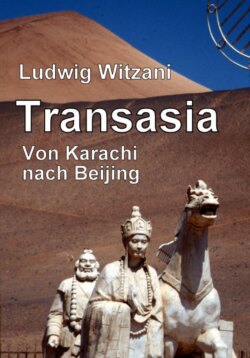

Ali Baba

und die vierzig Räuber Gestrandet in Karachi

ОглавлениеNichts an ästhetischer Überwältigung kommt dem Erlebnis gleich, wenn ein Großraumflugzeug beschleunigt, die Schwerkraft überwindet und sich in die Lüfte erhebt. Im Innern der vibrierenden Riesenmaschine schrumpft der Passagier auf die seelischen Ausmaße eines Vögelchens, hört sein Herz schlagen im Rhythmus der mühsam unterdrückten Besorgnis und atmet erleichtert auf, wenn die Warnzeichen ausgehen und der Bordservice beginnt.

So war es auch auf dem Flug LH 764 von Frankfurt nach Karachi. Die Maschine war gut gefüllt mit zwei Arten von Passagieren. Die erste Gruppe bestand aus Männern und Frauen mit rosigen, gesunden Gesichtern, die einer Reise in die Berge entgegensahen, denn die Lufthansa-Maschine würde nach ihrem Zwischenstopp in Karachi nach Nepal weiterfliegen. Die Angehörigen der zweiten Gruppe waren Pakistanis, die aus Europa nach Pakistan heimflogen. Ein Teil der pakistanischen Frauen war schwarz verschleiert, andere saßen in bunten Kostümen in der Business-Class. Einige der älteren pakistanischen Männer waren in eng sitzende Anzüge gezwängt und glichen Patriarchen, deren Zorn man nicht gerne erleben wollte. Die Kinder waren laut und ausgelassen, auch die Mädchen, von denen die meisten bald hinter Schleiern verschwinden würden. Ich flog nach Pakistan, einem Land mit tausend Fragezeichen.

Das fing schon mit dem Namen des Landes an, über dessen Etymologie zwei Versionen kursierten. Die erste bezog sich auf die Landessprache Urdu, in der „Pakistan” „Land der Reinen” bedeutet. Die zweite, unbekanntere Version ging zurück auf den Unabhängigkeitsaktivisten Choudhary Rahmat Ali, der den Begriff „Pakistan” als ein Kunstwort aus lauter Akronymen für die fünf Hauptlandschaften des Landes konstruierte, nämlich dem Punjab, Afghanistan (=Paschtunistan), Kashmir, den Sindh und Belutschistan.

Geschichtlich gehörte das heutige Pakistan seit uralten Zeiten zu Indien, allerdings einem Indien, das viel größer war als die heutige Indische Union und auch den Westen um den Indus und den Osten um die Mündung des Ganges-Brahmaputra umfasste. Dieser Subkontinent war seit dem Mittelalter zweigeteilt, in eine weit überwiegende hinduistische Bevölkerungsmehrheit und eine moslemische Minderheit. Beim Abzug der britischen Kolonialmacht im Jahre 1947 entstanden dementsprechend zwei Staaten mit wahrlich unmöglichen Grenzen, eben Indien als Kernland und an seinen Rändern das Kunstgebilde Pakistan, aufgeteilt in Westpakistan (das heutige Pakistan) und Ostpakistan, das sich 1972 als Bangladesch von Pakistan abspaltete. Die schrecklichen Ausschreitungen und die Hunderttausende an Todesopfern, die mit der Teilung des indischen Subkontinents verbunden gewesen waren, haben das politische Klima zwischen Indien und Pakistan bis auf den heutigen Tag vergiftet.

Das aktuelle Pakistan gehört mit ca. 225 Millionen Einwohnern auf knapp 800.000 Quadratkilometern zu den bedeutendsten Staaten Südasiens, und doch steht es im Schatten des noch viel größeren indischen Erbfeindes. In vier Kriegen und endlosen Scharmützeln standen sich Indien und Pakistan seit 1947 gegenüber. Immer ging es um die Provinz Kaschmir im Himalaya, und jedes mal zog Pakistan den Kürzeren. Obwohl hunderte Millionen Inder und Pakistanis in schreiender Armut leben, haben sich Indien und Pakistan im Zuge dieser Rivalität unter immensen finanziellen Opfern zu Atommächten hochgerüstet, die ihre Sprengköpfe auf die Riesenstädte des Gegners gerichtet haben. Seitdem Pakistan ebenso wie Indien über die Atombombe verfügt, hat sich ein fragiles Patt auf dem Subkontinent entwickelt – man könnte auch sagen: ein brüchiger Frieden im Schatten der totalen Vernichtung.

Was die Innenpolitik betrifft, so ist Pakistan das Musterbeispiel eines gescheiterten Staates mit einem der niedrigsten Pro-Kopf-Einkommen Asiens, mit einem miserablen Bildungssystem, regelmäßigen Epidemien, ausufernder Korruption und unkontrollierter Kriminalität, von der aktivsten Terroristenszene weltweit ganz zu schweigen. 96% der Pakistanis sind Moslems, aufgeteilt in die sunnitische und die schiitische Richtung, zwischen denen es regelmäßig zu blutigen Auseinandersetzungen kommt. Ich hatte mir dazu einige Kennziffern in meinem Reisetagebuch notiert und durchblätterte meine Notizen. War ich eigentlich von allen guten Geistern verlassen, freiwillig in dieses Land zu reisen?

Auf der anderen Seite gibt es kaum ein beeindruckenderes Reiseland als Pakistan. Das mag den Leser überraschen, aber es ist die Wahrheit. Am Ufer des Indus entstand in Mohenjo Daro und Harappa eine der ältesten Hochkulturen der Menschheit. Eine der fruchtbarsten Kulturlandschaften Asiens, der Punjab, bildet das Herz des Landes, und im Norden Pakistans erheben sich einige der höchsten Gebirgszüge der Welt, über die der „Karakorum Highway” nach China führt. Das größte Gräberfeld der Erde befindet sich im südpakistanischen Makli, und einige der prachtvollsten Mogulpaläste wurden in Lahore errichtet. Aber das war noch nicht alles. Unzählige Individualreisende, die Pakistan auf eigene Faust erkundet hatten, waren voll des Lobes über die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Menschen vor Ort, die mit Mord, Totschlag und Terror nichts zu tun haben wollen. Die meisten dieser Reisenden waren übrigens lebend wieder aus Pakistan zurückgekehrt. Das war immerhin mal eine gute Nachricht.

„Vegetarian or Meat?”, fragte die Stewardess, und ich legte mein Reisetagebuch zur Seite. Tief unter uns glitzerten die Lichter von Teheran. In tiefschwarzer Nacht überflog die Maschine die iranischen Wüsten. Ein letztes Mal für lange Zeit trank ich ein Glas Wein zur Nacht und schlief, als die Maschine zum Landeanflug auf Karachi ansetzte.

Der internationale „Mohammed Jinnah Airport” war die mit Abstand größte Flugdrehscheibe des Landes und besaß einen notorisch schlechten Ruf, was seine Sicherheitsvorkehrungen betraf. Weltweit bekannt sollte er einige Jahre später werden, als die Taliban in einer konzertierten Aktion den Flughafen zu stürmen versuchten und mehrere Dutzend Menschen umbrachten, ehe sie von der Armee überwältigt werden konnten.

In dieser Nacht aber war auf dem Jinnah Airport alles ruhig. Mitternacht war längst vorüber, und knirschend setzte sich das Rollband mit den Gepäckstücken in Bewegung. Es roch nach Kerosin, und ein kaltes Licht zeichnete tiefe Falten in die übermüdeten Gesichter der Passagiere. Nach und nach leerte sich die Halle, die Gepäckstücke wurden weniger und weniger, bis das Band stoppte. Ich hatte es fast erwartet und konnte es doch nicht glauben: Mein Rucksack war nicht ausgecheckt worden und befand sich wahrscheinlich bereits auf dem Weiterflug nach Kathmandu.

Mr. Sada Saaqui, der zuständige Beamte des „Lost Baggage Departments” schnarchte hinter seinem Tresen, war aber sofort hellwach, als ich auf die Klingel drückte. Er hatte eine fleischige Nase, teigig herabhängende Wangen und gutmütige Augen. Mitfühlend hörte er sich meine Klagen an, machte mir aber wenig Hoffnung. „Ja, ja”, sagte er in abgehacktem Englisch, „unser Airport ist Champion, was die Zahl der verschwundenen Gepäckstücke betrifft, aber Looser im Hinblick auf die Wiederbeschaffung.” Trotzdem half er mir beim Ausfüllen der Suchmeldung, schüttelte mir zum Abschied die Hand und empfahl mir, in zwei Tagen noch einmal vorbeizuschauen. Sicherheitshalber hinterließ ich die Telefonnummer meines vorgebuchten Hotelzimmers in Karachi.

So trat ich nur mit Fototasche, Skizzenbuch, Zahnbürste und Walkman auf den Vorplatz des Flughafens. Sofort umfing mich die nächtliche Wärme Südasiens, eine Wärme, die in der Nacht einer molligen Decke glich und von der ich noch nicht ahnte, bis zu welchen Exzessen sie sich am Tage steigern würde. Gleich vor dem Eingang des Flughafens parkten Dutzende von Taxis, deren Fahrer bei offenen Türen schliefen. Einigen waren die Köpfe in erstaunlichen Winkeln bis unter die Achseln verrutscht, und manche Beine baumelten in somnabulen Spagats aus den Fenstern.

Ich weckte den ersten Taxifahrer in der Reihe, der sofort erwachte, seine Glieder sortierte und nach einer kurzen Preisverhandlung mein Gepäck in den Wagen packte. Er war eine jüngere und schönere Ausgabe von Mr. Sada Saadqui, mit strafferen Gesichtszügen und ohne Hängebacken, ein schöner Mensch mit wolligem schwarzem Haar und kräftigem Nacken, dem man sein Schlafdefizit nicht ansah. Erstaunlich, wie übergangslos der Pakistani vom Schlaf- in den Wachmodus wechseln kann, ging es mir durch den Kopf - ohne zu bedenken, dass dieser Prozess auch andersherum verlaufen kann. Denn kaum hatten wir den Flughafen verlassen, um in stockdunkler Nacht auf einer schnurgeraden Straße der Innenstadt von Karachi entgegenzubrausen, entschlummerte der schöne pakistanische Taxifahrer hinter seinem Lenkrad. Das Fahrzeug fuhr in einem zunächst ganz sachten, dann immer schärferen Bogen von der geraden Straße ab, was ich auf dem Rücksitz im Halbschlaf nur undeutlich registrierte, bis es mit dem rechten Vorderreifen gegen einen halbmeterhohen Bordstein prallte. Der Wagen wurde hochgeschleudert, raste im James Bond Style eine beachtliche Strecke auf seinen beiden linken Reifen über die Straße, bis er wieder in seine Normallage herniederkrachte.

In bewundernswertem Phlegma kletterte der Taxifahrer aus seinem Gefährt, musterte nur kurz die völlig zertrümmerte rechte Vorderseite seines Fahrzeugs und kassierte von mir fairerweise nur den halben Dollarpreis, nicht ohne mir zum Abschied alles Gute für meinen Aufenthalt in Pakistan zu wünschen. Mit einem zweiten, wacheren Taxifahrer erreichte ich schließlich die Innenstadt von Karachi, und, wie nicht anders zu erwarten, waren zu dieser Uhrzeit alle Hotels geschlossen. Da stand ich nun in der letzten Stunde der Nacht auf der Sarwar Sahid Road in der Innenstadt von Karachi und blickte mich um. Langsam wich das Dunkel der Nacht, und wie geisterhafte Schemen schälten sich die Konturen Karachis aus der Finsternis. Die Krähen starteten über Minaretten, Fernsehantennen und Hoteltürmen zu ihrem Morgenflug, und im frühen Licht des Tages wirkten die gesichtslosen Straßenzüge mit ihren abbröckelnden Fassaden wie Schluchten in einem verwunschenen Labyrinth. Auf hunderten von Bettgestellen mit einfachen Drahtrosten, schliefen die Menschen vor ihren Häusern, umschlichen von den Hunden, die in Karachi allmorgendlich als erste erwachten, um vor den Ärmsten der Armen im Marktmüll zu stöbern. Eine Pferdedroschke bewegte sich die halbdunkle Straße entlang, gelenkt vom Milchmann, der mit einem Dutzend unterschiedlich großer Milchkübel auf der Ladefläche seine Morgenrunde drehte. Ein korpulenter Pakistani hatte sich von seinem Drahtbett erhoben und nahm eine Milchkanne in Empfang, während der örtliche Mullah erschien und eine kleine grün gekachelte Straßenmoschee öffnete.

Nachtruhe in der Innenstadt von Karachi

Mit einem heißen Tschai beginnt der Tag

Als hätten Milchmann und Mullah das Startsignal des Tages gegeben, rasselten plötzlich die Gitter vor den Läden herauf, und unter allerlei Ächzen und Kühmen erhoben sich die Männer von ihren Charpoys. Der Inhaber des „Nagorni Madina Milk Shop” trat aus seinem Haus, schürte ein Feuer und verrührte in einem badewannengroßen Bottich die dicken Rahmklumpen der Milch zum Tschai. Als sähe er jeden Morgen einen heimatlosen westlichen Touristen an seinem Teestand, reichte er mir wortlos den ersten Tschai des Tages, der ganz ausgezeichnet schmeckte.

Die meisten Männer, die nach und nach den Teestand betraten und sich gleich mir durch einen heißen Tee zu stärken suchten, hätte man sich mühelos als Hauptpersonen in „Sindbad der Seefahrer” oder ,,Ali Baba und die Vierzig Räuber” vorstellen können. Kräftig und großgewachsen, mit buschigen Augenbrauen und dem unvermeidlichen Schnauzbart unter ihren herrischen Nasen entströmte ihnen eine unerhörte Aura von Virilität. Alle sahen in ihren Shalwar Qamiz Gewändern irgendwie ähnlich aus, und wie es sich für richtige Kerle gehörte, sprachen sie wenig. Von mir nahmen sie keine Notiz, als wäre ich eine zu vernachlässigende Nulldiät, die wie ein Fernsehbild bald aus ihrem Gesichtskreis verschwinden würde. Wieder ertönte der Ruf des Muezzins, und wie auf Kommando verschwanden die meisten von ihnen in die grün gekachelte Moschee.

Da das Sarawan Hotel noch immer geschlossen hatte, unternahm ich eine kleine Innenstadterkundung. Ich lief an Fassaden mit weit aufgerisssenen Fenstern vorüber, die offenen Mündern glichen, durch die die Kühle des Morgens in die aufgeheizten Häuser eindringen konnte. Im Slalom kurvte ich zwischen auf den Bürgersteigen liegenden Menschen herum, passierte öffentliche Urinale ohne Sichtschutz und beobachtete, wie der Charpati-Bäcker das Frühstück für die Laufkundschaft vorbereitete. Ein Karachi erklomm als erster Kunde den Stuhl eines Straßenfrisörs und erhielt noch vor Sonnenaufgang den landestypisch ölig-glänzenden Haarschnitt. Die wenigen Frauen, die ich sah, waren verschleiert, die Männer trugen den Shalwar Qamiz, einen lang gezogenen Baumwollüberzug, der bis zu den Unterschenkeln reichte und unter dem eine Hose getragen wurde. Ich hörte das Röhren eines alten Esels, der einen überladenen Karren mit Ziegeln über die Straße zog. Rollläden quietschten und eine pakistanische Hausfrau begann ihren Tag mit dem Teppichklopfen auf ihrem Balkon. Und da sah ich ihn, meinen ersten pakistanischen Lastwagen, wie er bunt und herausgeputzt wie ein Streitwagen aus dem Mahabharata um die Ecke bog. Der Verkehr auf den Straßen nahm minütlich zu, und es dauerte nicht lange, da wurden alle Alltagsgeräusche vom Hupen der Autos, Motorrikschas oder Bussen übertönt.

Schließlich kehrte ich an meinen Ausgangspunkt in der Sawar Shahid Road zurück und sah, dass das Hotel Sarawan geöffnet hatte. Es handelte sich weder um ein Mariott, noch um ein Sheraton, sondern um einen schmucklosen vierstöckigen Bau an einer Straßenecke, den ich aus zwei Gründen gewählt hatte. Erstens wegen der zentralen Lage und zweitens, weil der letzte Lonely Planet Guide die funktionierenden Ventilatoren dieses Hotels gelobt hatte. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass in Karachi regelmäßig der Strom ausfiel und dass dann der Ventilator nur als Zimmerschmuck dient.

Der Inhaber des Sarawan-Hotels war Herr Ibrahim, ein rustikaler Mann mit pechschwarzen Haaren und herrischem Gebaren, der sofort Vorkasse verlangte. Meine Dollars nahm er gerne entgegen, und da ich gleich für die ganze Woche tauschen wollte, erhielt ich von ihm eine Quittung und ein halbes Pfund abgegriffener pakistanischer Uralt-Rupien, auf denen ich nur die Zahlen lesen konnte. Während dieser Verhandlungen huschten verschleierte Reinigungskräfte um uns herum. Nie habe ich eine von ihnen mit einem Besen gesehen, was ich darauf zurückführte, dass ihre langen Kaftane permanent über den Fußboden schleiften und das Kehren ersetzten.

Mein Zimmer befand sich im vierten Stock am Ende eines dunklen Ganges und verfügte über den Charme einer Gefängniszelle. Nach dem verschwundenen Gepäck und dem Taxicrash war das der dritte Schock des Tages. Um die Stimmung ein wenig aufzuhellen, schaltete ich meinen Walkman auf Lautbetrieb und hörte das Mandolinenkonzert von Vivaldi, während ich duschte. Obwohl ich den Kalt-Schalter voll aufdrehte, kam nur warmes, braunes Wasser aus dem Duschkopf, eine eklige Brühe, die schon nach zwei Minuten versiegte. Ich legte meinen Schlafsack auf die hoteleigene Bettwäsche und schlief sofort ein.

Lange kann ich nicht geschlafen haben, denn ich erwachte noch vor Mittag mit rasenden Kopfschmerzen. Zwei Plagen, die mich auf meiner weiteren Reise durch Pakistan begleiten würden, hatten mich geweckt: die Hitze und der Lärm. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, müsste ich an dieser Stelle noch den Gestank hinzufügen, denn wie ich bald feststellen musste, existierte die Kanalisation von Karachi entweder nur auf dem Papier oder im im Zustand der permanenten Überlastung. Gottlob schreibe ich das rein theoretisch, denn ein gnädiges Geschick hat mich mit einem extrem unterentwickelten Riechempfinden ausgestattet, so dass ich zwar durchaus wahrnehme, wenn es stinkt, ohne allzu sehr darunter zu leiden.

Als ich am frühen Nachmittag aus meinem Zimmer in das Hotelfoyer herunterkam, teilte mir Herr Ibrahim mit, dass die Lufthansa angerufen habe und dass mein Gepäck in Kathmandu gefunden worden sei. Spätestens in zwei oder drei Tagen würde mein Rucksack mit dem Rückflug der Lufthansa-Maschine wieder in Karachi eintreffen. Ich nahm diese Nachricht so gefasst auf wie ich konnte, denn sie bedeutete, das ich auf jeden Fall länger als geplant in Karachi bleiben musste. Spontan fiel mir eine moderne Kafka-Variation ein, eine Geschichte, in der es zwar kein Schloss gab, in das ich nicht hereinkam, aber einen Rucksack, auf den ich bis zum Ende meiner Tage warten musste. So schlimm würde es schon nicht werden, tröstete ich mich und schickte mich ins Unvermeidliche.

Draußen hatte sich inzwischen die Hitze wie ein Verhängnis entfaltet. Die Sonne knallte gnadenlos auf die Vierzehnmillionenstadt, und es war vollkommen unmöglich, in der prallen Hitze durch Karachi zu laufen. Deswegen aktivierte ich mein Hitzschlag-Notprogramm für asiatische Millionenstädte, das einfach darin besteht, sich an den Pool eines Luxushotels zu legen und in der Nähe von Wasserbecken und Duschen so gut wie möglich durch den Tag zu kommen. Nach zwanzig Jahren islamistischem Terrorismus wäre es heutzutage vollkommen unmöglich, in ein pakistanisches Luxushotel einfach hineinzuspazieren und sich an den Pool zu legen. In den Neunziger Jahren war das aber noch kein Problem. Ich brachte mich so gut es ging optisch in Schuss und marschierte zum benachbarten Avari Tower Hotel. Der Türöffner war mit einem Fantasiekostüm ausstaffiert, sagte „Good Morning, Sir”, und verzog keine Miene. Ich grüßte in Richtung Rezeption, durchquerte die Lobby und fand den Poolbereich. Die Liegen waren kaum besetzt, nur eine philippinische Nanny war anwesend, die das Planschen zweier kreischender Knaben überwachte. Ein Hotelangestellter eilte herbei und brachte mir eine Unterlage für die Liege und zwei große Handtücher, die ich dankbar entgegennahm. Der Rest des Tages verging mit Duschen, Schlafen und Lesen auf eine überraschend komfortable Weise.

Von heute aus betrachtet, schäme ich mich natürlich für dieses asoziale Verhalten, das ich dann und wann in asiatischen Städten an den Tag legte. Zu meiner Entlastung kann ich nur vorbringen, dass ich bei diesen Gelegenheiten stets versucht habe, mein ramponiertes Karma-Konto durch die Vergabe großzügiger Trinkgelder an die Poolkellner auszugleichen.

Am nächsten Morgen rief ich das Lufthansa-Büro an und erfuhr, dass sich mein Gepäck bereits wieder auf dem Weg nach Karachi befand. Ich hatte sogar Mr. Sada Saaqui am Apparat, der mir eine Unkostenentschädigung in Aussicht stellte, die so lächerlich war, dass ich mir davon im Avari Tower Hotel keinen Drink hätte kaufen können. Ansonsten empfahl er mir die Sehenswürdigkeiten Karachis, die lohnender seien, als man glauben wolle.

Diesem Rat bin ich nolens volens gefolgt. Langsam und bedächtig, mich von Schatten zu Schatten fortbewegend und unablässig trinkend erkundete ich die größte Stadt Pakistans, von der es hieß, dass sie von den „fürchterlichen Fünf” die fürchterlichste sei. Unter den „fürchterlichen Fünf” verstand man Kalkutta, Delhi, Bombay, Dhakka und Karachi, die fünf größten Städte des indischen Subkontinents, von denen keine unter 14 Millionen Einwohner hatte und in denen sich niemand länger als unbedingt nötig aufhielt. Wieder lief ich zum Avari Tower, diesmal aber nicht zum Pool, sondern zum Aufzug, mit dem ich zum Hotelrestaurant im obersten Stockwerk fuhr, um mir einen ersten Überblick über die Stadt per Augenschein zu verschaffen. Durch den Smog hindurch, der sich in diesen Morgenstunden noch nicht so stark entfaltet hatte, erblickte ich eine unendliche Betonwüste, durchsprenkelt mit winzigen Parks, Kanälen und Seen und begrenzt vom Horizont des Arabischen Meeres. Sah man genauer hin, erkannte man zwei Binnenseen, die zwischen Stadt und Meer lagen. Der kleinere, der sogenannte China Creek, war ein Mangrowensee, an dessen Ufern die oberen Zehntausend in ihren Clubs residierte. Bei dem größeren Gewässer handelte es sich um eine gewaltige Naturbucht, die vom Arabischen Meer nur durch eine langgezogene Halbinsel abgetrennt war. Man musste kein Städtebauer sein, um in dieser Naturbucht einen natürlichen Idealhafen zu erkennen, der die Engländer dazu veranlasst hatte, diesen ursprünglich vollkommen unbedeutenden Marktflecken zu besetzen und ihn zu einer britischen Niederlassung auszubauen. Von Karachi aus wurde dann ab 1840 innerhalb weniger Jahrzehnte der ganze Sindh und das Mündungsgebiet des Indus in den britischen Machtbereich integriert.

Dann ging es Schlag auf Schlag. Schnell überflügelte Karachi die älteren Zentren Thatta und Hyderabad und stieg in die gleiche Liga wie Bombay oder Kalkutta auf. Karachi wurde ein Verwaltungszentrum mit Eisenbahnanschluss, viktorianischen Gebäuden, einem der größten Häfen Britisch-Indiens und einer Einwohnerschaft kurz vor der Millionengrenze.

Aber dabei sollte es nicht bleiben. Im Zuge der indisch-pakistanischen Teilungstragödie flüchteten hunderttausende indische Mohammedaner, sogenannte Moharis, in die neue Hauptstadt Pakistans. Diesen Zustrom hatte die Stadt noch nicht verkraftet, da folgten ihnen Anfang der Siebziger Jahre die Biharis, die Urdu sprechenden bengalischen Moslems, die nach der Sezession Bangladeschs von Ostpakistan nach Westen flohen, Schließlich siedelten sich seit den frühen Achtziger Jahren Hunderttausende afghanischer Flüchtlinge in Karachi an.

Nichts von dieser Vielfalt war von meinem erhöhten Aussichtspunkt im Avari Tower aus zu sehen. Nichts von dem, was ich sah, glich überhaupt einer normalen Stadt. Eine normale Stadt, die vielleicht bald nur noch als nostalgische Erinnerung gegenwärtig sein wird, besitzt ein gut erkennbares Zentrum und einen Landsaum, der die Stadt begrenzt. Bei Karachi gab es außer dem Meer keine Grenze, sondern nur eine Unendlichkeit von Stein, die stinkend und lärmend unter der südasiatischen Sonne briet. Karachi war eines der abschreckendsten Beispiele einer Urbanisierung neuen Typs, für eine ausufernde Menschenagglomeration, die sich von der Küste aus immer weiter ins Land hineinfraß, ohne auf das Fehlen von Verkehrsanbindungen, Infrastruktur oder Kanalisation Rücksicht zu nehmen.

In einer solchen Stadt war man als Fußgänger verloren, als Rikschafahrer gefährdet, als Busfahrer eine Sardinenexistenz, und allenfalls im Taxi war es möglich, die wenigen Sehenswürdigkeiten mit einem vertretbaren Aufwand an Zeit zu erkunden – wenn man nervenstark genug war, die endlosen Staus zu ertragen.

Meine erste Fahrt führte mich zum Containerhafen von Karachi. Südlich des Westwharf fuhr der Taxifahrer über die Küstenstraße direkt zum Keamari Boot-Basin, in dem Dutzende malerisch aufgemachter traditioneller Dhaus stundenweise Stippvisiten in die große Naturbucht vor Karachi anboten. Diese Stippvisiten galten als eine landesweit gerühmte Attraktion, nicht nur, weil die kleinen Boote die Inlandstouristen aus Lahore, Islamabad oder Peschawar in Tuchfühlung mit Containergebirgen und Riesentankern brachten, sondern auch, weil sie ihre Gäste mitten in der Bucht mit frischem Fisch verköstigten. Ich horchte in mich hinein und fragte mich, ob es mir wirklich Freude bereiten würde, umsorgt von den wilden Gesellen des Sindh zwischen den Riesentankern aus dem Iran und Japan Schalentiere zu essen. Als dann auch noch die Polizei erschien und von mir in gebieterischem Ton aus Gründen der Geheimhaltung meine Kamera beschlagnahmen wollten, verzichtete ich auf eine Hafentour und suchte das Weite.

Mitglieder des einheimischen Tourismusgewerbes warten auf Kundschaft

Karachi hält sich viel darauf zugute, neben Rio de Janeiro die einzige Weltstadt zu sein, die über einen Strandbetrieb verfügt, und diesen Strand, den Clifton Beach, wollte ich mir ansehen. Allerdings führte der Weg zu dieser Enklave der Erholung durch niederschmetternde Bezirke von Schmutz und Verfall. Hunderte von Tankwagen warteten in kilometerlangen Autokolonnen an der Ghalib Road, um sich hier mit dem Öl und Benzin zu beladen, die die Riesentanker aus Arabien in den Hafen brachten, um sie anschließend im ganzen Land zu verteilen. Niemand wusste, wie viel hunderttausend Gallonen bereits in der Erde versickert waren, aber alle Straßen und Wege zum Clifton Beach waren schwarz und krustig von Öl.

Nach dieser deprimierenden Anfahrt erschien mir der eigentliche Strandbezirk von Clifton nicht so übel wie erwartet. Er bestand aus einem grauen Sand- und Steinfeld, von Ginster durchwachsen, durch eingetretene Trampelpfade erschlossen und mit einfachen Schaubuden und Garküchen ausgestattet. Hinter einer baufälligen Moschee begann der eigentliche Strand, an dem ich ein merkwürdiges Schauspiel beobachtete. Tausende Pakistanis standen in voller Bekleidung, aber barfuß, wie ratlos im seichten Wasser, gingen einige Schritte, bückten sich, um sich dann ebenso unentschlossen wieder umzuschauen - geradeso, als hätte ein Großteil der Bevölkerung von Karachi hier am Strand ihre Geldbörsen verloren, die nun im Rahmen einer kollektiven Suchaktion wiedergefunden werden sollten.

Ich notierte: Der gewöhnliche Pakistani ist ganz einfach keine Wasserratte.

Unnötig zu erwähnen, dass ich weit und breit der einzige Tourist war. Als solcher setzte ich mich in den Schatten eines Baumes und döste bis zum späten Nachmittag in der Nähe einer Garküche. Schlierwolken hingen wie graue Fäden am Himmel, einsame Kamele liefen scheinbar ziellos über den Strand und koteten, wo immer es ihnen gefiel. Busse fuhren vor und entließen einheimische Touristen, die sofort durch Gebüsch und Geröll zum Meeresufer eilten, um sich dort eine Weile in die rätselhafte Gruppe der Fußbadenden einzureihen, ehe sie wieder zu den Bussen und dann in Richtung Innenstadt entschwanden.

So ging auch dieser Tag zur Neige, und ich wollte ihn nicht beschließen, ohne das Wahrzeichen der Stadt, das Quaid-I-Azzam-Mausoleum, das „Grab des größten Führers” zu besuchen. In diesem einunddreißig Meter hohen weißen Marmorbau im Norden Karachis lag Muhammad Ali Jinnah, der Vater der pakistanischen Republik, begraben, eine geschichtliche Figur, die in der Geschichtsschreibung als moslemischer Widerpart Mahatma Gandhis von jeher eine schlechte Presse hatte.

happy hour am Clifton Beach

Muhammad Ali Jinnah war allerdings als andere als ein überzeugter Moslem gewesen. Er liebte den Wein, verachtete die traditionellen Mullahbärte und wurde nur selten in der Moschee gesichtet. Aus rein taktischen Gründen bediente er die traditionellen Formen der islamischen Gläubigkeit, um die neunzig Millionen Moslems, die es nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem indischen Subkontinent gab, für die Schaffung eines eigenen islamischen Staates zu mobilisieren. Dieser Kurs, den Jinnah mit einer beispiellosen Härte und Unnachgiebigkeit verfolgte, war am Ende erfolgreich, auch wenn er zu einem der schrecklichsten Massenexzesse der asiatischen Geschichte führte. Im August 1947, als sich der indische Subkontinent in Indien und Pakistan teilte, verloren fünfzehn Millionen Menschen ihre Heimat. Mehr als eine Viertelmillion Menschen fand in den blutigen Massakern, die die Radikalen auf beiden Seiten anzettelten, den Tod.

Nur ein Jahr nach der Gründung Pakistans starb Mohammed Ali Jinnah im September 1948 an Leukämie, und möglicherweise war es dieser unerwartete Tod, der Jinnah in den Rang eines Märtyrers und Nationalheiligen erhob. Ihm zu Ehren errichtete die junge und krisengeschüttelte Republik, einig nur in der Verehrung ihres Staatsgründers, zwischen 1958 und 1968 ein monumentales Marmorgrab, umgeben von Gärten und Brunnen, bewacht von einer immerwährenden Ehrenwache und mit kostbaren Geschenken aus China und dem Iran versehen.

Als ich das Mausoleum am späten Nachmittag erreichte, war ich außer den Wachsoldaten der einzige Mensch in der geisterhaften Halle. In der Mitte der großen Grabkuppel stand Jinnahs schlichter Sarg, geschmückt mit Blumen und versehen mit jenen Koranversen in Stein, um die sich der Staatsgründer zu seinen Lebzeiten so wenig gekümmert hatte. Ich saß eine Zeitlang in der Nähe des Grabes auf dem Marmorboden und lauschte den Windgeräuschen in der großen Halle, den widerhallenden Schritten der Wachsoldaten und dem Piepsen der Vögel unter der Decke, als wären es die Bestandteile einer futuristischen Sinfonie.

Mausoleum des Muhammad Ali Jinnah

Ich blieb bis nach Sonnenuntergang am Mausoleum, und sah weit in der Ferne, wie sich der immer grauer werdende Steinteppich in ein fluoreszierendes Lichtermeer verwandelte. Die Hitze, die den ganzen Tag wie eine Faust über der Stadt gelegen hatte, wich einer luftigen Brise, und als ich in einem Taxi mit offenen Fenstern zurück zum Hotel fuhr, schienen die sandgelben Häuser im letzten, magischen Licht des Tages fast ein wenig zu flackern. Wieder erhoben sich die Krähen über der Stadt und starteten zu ihrem Abendflug. Über den Häuserschluchten ertönte tausendfach verstärkt der kehlige Ruf des Muezzins zum Abendgebet. Die Gnade Allahs war es, die diese unmögliche Stadt am Leben erhielt, und ein wenig sollte auch ich von dieser Gnade profitieren. Als ich ins Hotel zurückkehrte, war mein Rucksack da. Mr. Sadi Saaqui, der Gute, hatte ihn mit einem Taxi ins Sarawan Hotel bringen lassen.

Herr der Landstraße, – lässt sich auch durch die Banditen des südlichen Sindh nicht von der Reise abhalten.