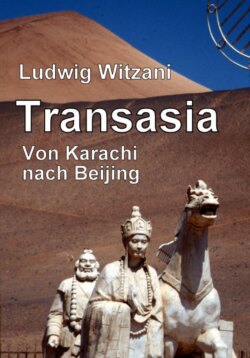

Читать книгу Transasia. Von Karachi nach Beijing - Ludwig Witzani - Страница 13

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Picknick auf dem Hügel der Toten Reisen durch den südlichen Sindh

zum größten Gräberfeld der Erde

ОглавлениеMit der Zeit wurde mein Verhältnis zu Herrn Ibrahim etwas besser. Es schien ihm zu imponieren, dass ich jeden Morgen meine Zimmermiete widerspruchslos im Voraus bezahlte, denn der letzte europäische Gast seines Hotels, ein Brite, war einfach abgehauen. Angaben über seine persönliche Geschichte konnte ich ihm nicht entlocken. Bald fand ich aber heraus, dass die beiden schwarz gekleideten Frauen, die morgens das Frühstück zubereiteten, zu seiner Familie gehörten - ob als Frauen oder Töchter, musste offen bleiben, denn dergleichen Fragen beantwortete Herr Ibrahim nicht. Freigiebiger war er mit Informationen über das Reisen im südlichen Sindh, auch wenn das, was er mir erzählte, wenig erfreulich war.

Der gesamte südliche Sindh bis zur Mündung des Indus ins Arabischen Meer sei Banditengebiet, hörte ich. Regelmäßig würden Reisende ausgeplündert, noch vor wenigen Wochen sei ein Bus auf dem Indus Highway nördlich von Hyderabad angehalten und ausgeraubt worden. Herr Ibrahim berichtete es mit ausdrucksloser Miene, als spräche er vom Mond und erklärte, dass ich deswegen für meine geplante Reise nach Thatta und Makli eine offizielle Erlaubnis benötige. Diese Erlaubnis kostete 100 Dollar und müsse mit einer Vorlaufzeit von einer Woche im Tourismusbüro von Karachi beantragt werden. Sollte mir das Permit erteilt werden, würden mich zwei Polizisten auf meiner Reise nach Thatta begleiten und beschützen, wofür ich extra bezahlen müsse.

Eine Woche auf das Permit einer pakistanischen Behörde zu warten, war so ziemlich das Letzte, womit ich meine Zeit verbringen wollte. Ich verfiel deswegen auf die Idee, mich mit einem Taxi nach Thatta hin- und zurückkutschieren zu lassen. Die Entfernung betrug nur etwa einhundert Kilometer, das war in einer oder zwei Stunden zu schaffen. Einschließlich der Rückreise würde also genügend Zeit verbleiben, die Gräberfelder von Makli und die Schahjahan-Moschee in Thatta zu besuchen. Fünfzig Dollar, eine für pakistanische Verhältnisse beachtliche Summe, wollte ich dafür auf den Tisch legen.

Herr Ibrahim riet mir ab, doch ich beharrte auf meinem Plan. Merkwürdig war, dass die meisten Taxifahrer meine Anfrage nach kurzer Überlegung ablehnten. „Police, Police“ sagten sie und schüttelten die Köpfe. Der Einzige, der sich auf Verhandlungen einließ, war ein finsterer Bursche mit einer Sturmfrisur und einem zerzausten Bart. Da er selbst über kein Taxi verfügte, führte er mich in eine Seitenstraße zu einem noch finsteren Gesellen, dem ich mit konspirativem Gemauschel übergeben wurde. Der Name dieses finsteren Gesellen war Ali, und er war mir auf Anhieb unsympathisch. Er hatte eine Glatze, was ich in Karachi bisher selten gesehen hatte, trug aber dafür einen langen dichten Bart, in dem ich kaum seinen Mund erkennen konnte. Ohne Umschweife wollte er Geld sehen, und zwar den ganzen Betrag im Voraus, was ich verweigerte. Ich wollte mich schon abwenden und den ganzen Deal platzen lassen, als er sich mit einem Vorschuss für die Tankfüllung nach Thatta zufrieden gab. Nachdem ich das Nummernschild des Taxis notiert und bei Herrn Ibrahim hinterlegt hatte, kletterte ich auf den Rücksitz der alten Kiste, und wir fuhren los.

Es dauerte eine Weile, bis wir die Stadt verlassen hatten, und in dieser Zeit habe ich nichts weiter gesehen als verstopfte Durchgangsstraßen, Esel, Pferde, Lastwagen und gestikulierende Menschen am Straßenrand. Die Auslagen der improvisierten Verkaufsstände behinderten den Verkehr, als wäre ganz Karachi ein einziger Markt. Nirgendwo sah ich Polizisten. Allem Anschein nach fuhren wir durch staatenloses Land. Sollte ich das gut oder schlecht finden?

Chaukundi

Nicht weit hinter dem Stadtrand stoppten wir an den Gräbern von Chaukundi, von denen ich vorher noch niemals etwas gehört hatte, von denen es aber hieß, dass sie zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Sindh gehörten. Sie befanden sich nur wenige hundert Meter von der Schnellstraße Karachi-Thatta entfernt und lagen völlig unspektakulär mitten im Niemandsland. Bei den Chaukundi Gräbern handelt es sich um Gräber einheimischer Adliger aus dem 16. bis 18. Jahrhundert, die sich aus vollkommen unbekannten Gründen an dieser gottverlassenen Stelle hatten begraben lassen. Aus einer gewissen Entfernung betrachtet, glichen die Gräber großen Stromkästen mit hochkant gestellten Grabplatten auf ihrer Spitze. Kam man näher, enthüllten sich die überlebensgroßen Steingräber als Stufengräber, deren Sandsteinplatten über und über mit Girlanden und Schriftzeichen geschmückt waren. In den Reiseführern wurde vermerkt, dass auch figürliche Darstellungen zu den Grabverzierungen gehörten, was für die islamische Kunst absolut ungewöhnlich sei. Gefunden habe ich diese Figuren aber nicht.

Fast noch bemerkenswerter als die Stufengräber von Chaukundi war das triste Landschaftsbild, das die Anlage umgab. Schwarz verbrannt war die Erde, verkrüppelt die Tamariske, in deren Schatten der glatzköpfige Taxifahrer mürrisch auf mich wartete, und knochentrocken der Boden, in dem kein Regenwurm überleben würde. Ich befand mich in einer Landschaft, in der das schönste die Gräber waren. Schlimmer als in dieser Gegend konnte es auch im Totenreich nicht aussehen.

Kurz nach dem Besuch von Chaukundi war Schluss. Eine Eisensperre neben einer Polizeistation blockierte plötzlich die Straße. Zwei bewaffnete Soldaten bauten sich vor unserem Taxi auf, ein dritter ließ sich die Wagenpapiere zeigen, blickte in das Innere des Fahrzeuges, erkannte mich als Touristen und wies Amir an, sofort umzudrehen.

Nun hätte mein mürrischer Taxifahrer ins Handschuhfach greifen und einige Scheine herausziehen müssen, um uns die Durchfahrt zu erkaufen. Doch nichts davon geschah. Wortlos wendete Ali den Wagen und fuhr nach Karachi zurück.

Mir dämmerte, dass ich hereingelegt worden war, denn der Taxifahrer musste von Anfang an gewusst haben, dass mit einem ausländischen Touristen auf dem Rücksitz kein Durchkommen möglich sein würde. Deswegen hatten auch die anderen Taxifahrer, die ich gefragt hatte, redlicherweise abgewunken.

Trotzdem verlangte Ali am Ende der Fahrt vor dem Hotel in Karachi den vollen Tagespreis. Gierig blickte er auf meine Bauchtasche, in der sich die Dollarnoten befanden und hielt gebieterisch die Hand auf. Ich gab ihm die Hälfte des vereinbarten Preises und war gespannt, welchen Tanz er nun aufführen würde. Erwartungsgemäß schaltete er sofort auf maximale Empörung, fuchtelte mit den Armen vor mir herum und schrie, dass ich ihn betrügen wolle. Schnell waren wir von einer Männergruppe umgeben, die dem Geschehen mit Interesse folgte. Es war ein Querschnitt der gleichen Gestalten, die mit mir am ersten Morgen in Karachi Tschai getrunken hatten, diesmal aber in anderer Stimmung. Wieder spürte ich die enorme Maskulinität, die von ihnen ausging, und als es immer mehr wurden, drehte ich mich um und verschwand im Inneren des Hotels. Zurück blieb eine wütende Menge.

Damit war die Angelegenheit aber noch nicht ausgestanden. Als ich frisch geduscht wieder in die Eingangshalle des Hotels herunterkam, stand Ali mit einigen seiner Kumpels an der Rezeption und forderte von Herrn Ibrahim die Begleichung der Tagesrechnung. Der Hotelbesitzer stand hinter seinem Tresen, sagte kein Wort und schaute Ali an, als wäre er ein Wurm, was dessen Emphase sichtlich beeinträchtigte. Ich trat hinzu und erklärte, dass ich für einen Bruchteil des Tages den halben Tagespreis und eine volle Tankfüllung finanziert habe und dass das genug sei.

Herr Ibrahim übersetzte meine Darstellung in Urdu, wobei er langsam und gesetzt sprach wie ein Lehrer, der aufgeregte Kinder beruhigen will. Nach dieser Erklärung herrschte einen Moment Ruhe. Alis Gefährten wiegten die Köpfe hin und her, als rechneten sie den Sachverhalt durch, kommentierten das eine oder andere und zogen sich schließlich wieder auf die Straße zurück. Nur Ali blieb mit verkniffenem Gesicht am Tresen stehen und schien zu überlegen, wie er mir das Geld doch noch abpressen konnte. Schließlich ballte er die Fäuste und stieß einen Fluch in meine Richtung aus, den ich zwar nicht verstand, aber von dem ich mir aber denken konnte, was er bedeutete.

Wutentbrannt verließ er das Hotel und begann im Kreis seiner Taxifahrerkollegen ein neues Palaver über meine vermeintlichen Betrügereien. Ohne weiteres würde ich das Hotel nicht mehr verlassen können.

„Sollen wir die Polizei rufen?“ fragte ich Herrn Ibrahim.

Die Polizei zu rufen, sei das Falscheste, was ich machen könnte erwiderte der Hotelbesitzer. Falls es sich um Bekannte dieses Taxifahrers handelte, könnten sie meinen Pass und mein Geld beschlagnahmen und mich ins Gefängnis stecken. „Was dann mit Ihnen geschieht kann niemand wissen. Sie wären nicht der erste Ausländer, der in Karachi spurlos verschwindet.“

Das waren schlechte Nachrichten, doch Herr Ibrahim wusste Rat. Er wählte eine Nummer, sprach leise ins Telefon und legte auf. Eine halbe Stunde später beobachtete ich vom Fenster meines Zimmers im vierten Stock, wie ein schwarzer Van neben dem Taxistand vor dem Hotel hielt. Zwei großgewachsene Männer in dunkler Kleidung stiegen aus, blickten sich kurz um, zeigten mit dem Finger auf Ali und winkten ihn herbei. Auf der Stelle leerte sich der Kreis um Ali, als hätte er eine ansteckende Krankheit. Sofort trottete der glatzköpfige Taxifahrer zu den beiden Dunkelgekleideten und nahm dabei die Haltung eines Schülers an, der in jedem Augenblick ein paar Ohrfeigen erhalten könnte. Soweit ich erkennen konnte, nickte er immerzu zu dem, was ihm einer der beiden Männer sagte. Dann dreht er sich um, stieg in sein Taxi und fuhr davon. Auch die beiden großgewachsenen Männer stiegen wieder in ihren SUV und fuhren davon. Die aufgebrachte Menge zerstreute sich und verfiel in die übliche Lethargie.

„Wer war das?“, wollte ich von Herrn Ibrahim wissen.

„Die Nachbarschaftspolizei“, war die kurze Antwort.

„Offiziell oder inoffiziell?“ fragte ich.

„Weder noch - sondern effektiv“, gab Herr Ibrahim zurück und verschwand in der Küche.

Trotz der heiklen Erfahrungen dieses Tages wollte ich meinen Plan, zur Nekropole von Makli zu reisen, nicht aufgeben. Zu diesem Zweck besorgte ich mir noch am gleichen Nachmittag in einem Textilgeschäft in der Nachbarstraße einen Shalwar Qamiz in gedeckten Farben. Da ich einen Bart trug und dunkle Haare hatte, hoffte ich bei oberflächlicher Musterung in meinem Shalwar Qamiz als Einheimischer durchzugehen.

Pakistanischer Busfahrer bewahrt die Übersicht

Derart ausstaffiert fuhr ich am nächsten Morgen zum Leo Market in der Innenstadt von Karachi und erwarb für umgerechnet 50 Cents ein Busticket nach Thatta. Obwohl ich meine Fototasche über der Schulter trug, erregte ich keinerlei Aufmerksamkeit und hatte genügend Muße, meine Umgebung zu betrachten. Die pakistanische Busse waren farbenfroh wie Karnevalswagen und in ihrem Innern streng nach Geschlechtern getrennt. Der hintere Teil des Busses war bis zum letzten Platz mit grimmig dreinblickenden Männern gefüllt. Vorne konnten es sich die Damen mit den Kindern bequem machen Da sage noch mal einer, der Islam sei eine ungalante Religion. Mit strengem Dienstgesicht überprüfte der Busfahrer vor dem Start, ob sich nicht doch irgendwo ein pakistanischer Jüngling in sitzender Haltung näher als einen halben Meter an eine pakistanische Frau herangearbeitet hatte. Nein, es war alles in Ordnung, und es konnte losgehen.

Wieder dauerte es eine geraume Zeit, bis der Bus das Einzugsgebiet der Stadt verlassen hatte. Ich saß auf einem Fensterplatz und beobachtete das gleiche wie gestern: Staub und Enge, Schutt und Dreck. Meine Verkleidung schien auch im Bus Niemandem aufzufallen, ganz abgesehen davon, dass ohnehin die meisten Männer gleich nach der Abfahrt des Busses in ein komatöses Dösen verfielen.

Im vorderen Teil des Busses waren fast alle Frauen verschleiert, wenngleich auf unterschiedliche Weise. Manche ließen nur die dunklen Augen frei, die eine oder andere zeigte gar an den nachlässig geschürzten Rändern ihres Tschadors eine Locke. Andere aber reisten komplett inkognito und saßen komplett verhüllt in schwarz aufrecht auf ihren Sitzen. Erst bei genauerem Hinblicken erkannte ich eine Rüschennaht in Augenhöhe, die ihnen eine grobe Orientierung in ihrer Umgebung ermöglichte. Das Ausmaß an Verhüllung hatte jedoch wenig mit Scheu oder Zurückhaltung zu tun. Die grellsten Farben prangten auf den Gewändern der völlig verschleierten Frauen, und man gewann sehr schnell den Eindruck, dass sich unter der Totalverhüllung ganz gut schimpfen ließ.

Neben den auf unterschiedliche Weise verhüllten Müttern tummelte sich eine große Kinderschar in den Gängen und an den Fenstern. Mit der natürlichen Grazie kleiner Prinzessinnen drückten die kleinen Mädchen ihre weißen, sauberen Hüte auf ihre dunkel gelockten Haare, wischten sich den Staub von ihren winzigen Schuhen und achten sorgfältig darauf, dass ihre goldgrünen Shalwars nicht zerknittern. Leider machten die Knaben neben ihren liebreizenden Schwestern keine gute Figur, nicht zuletzt deswegen, weil sie auf Geheiß der sparsamen Eltern zu Frisören geschickt worden waren, die ihnen die Köpfe nach alter Landessitte gründlicher abrasiert hatten, als je ein Schaf im Sindh geschoren worden war. Nun liefen sie herum wie glatzköpfige kleine Banditen, und fast hatte man das Gefühl, sie wollten sich für diese Verhunzung durch nervtötendes Gehabe revanchieren.

Kleiner Racker, kurzgeschoren

Jedenfalls entwickelte sich ein muslimischer Knabe, der wie ein trotziger Zwerg vor seiner rot verschleierten Mutter hockte, schon in einem frühen Stadium der Busfahrt zu einem regelrechten Erziehungsproblem. Schier unerschöpflich mit immer neuen Einfällen seine Mutter oder seine beiden Schwestern zu nerven, begann er auf seinem Sitz hektisch hin und her zu rutschen, herumzuquengeln und schließlich mit seiner kleinen Knabenfaust in immer kürzeren Abständen auf das gewaltige Mutterknie zu hämmern, nicht ohne dafür von seinen beiden hübschen Schwestern mit einer Mischung aus Bekümmerung und Missfallen gemustert zu werden. Als auch das Hämmern nichts nützte, außer dass ihm bald die kleinen Fäuste schmerzten, heulte er noch einmal auf, um dann blitzschnell in den rot-gelben Seidenschal seiner Mutter hineinzubeißen. Dieser überraschenden Attacke folgte ebenso schnell die Reaktion der Mutter. Sie riss dem Knaben das Tuch mit einem einzigen Ruck wieder aus dem Mund, dass ich mich wunderte, dass nicht alle Milchzähnchen hinterhergeflogen kamen. Wieder heulte der garstige Knabe auf, griff zu seiner Gummisandale und schwang sein Schuhwerk wie eine Waffe, um seiner Mutter möglicher-weise mit einem einzigen Schlag den Schleier vom Gesicht zu schlagen. Da hob die Mutter wieder mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit die mächtige Hand, so groß wie der Kopf ihres missratenen Sprösslings, und verpasste ihm eine solche Ohrfeige, dass der Winzling über die Getriebehaube dem Busfahrer in die Schaltung kullerte, wofür er von diesem gleich noch eine Kopfnuss erhielt.

Noch spannender als diese Detailansichten pakistanischer Erziehung war der Stopp an der Polizeistation hinter Chaukundi, an der wir gestern hatten umkehren müssen. Diesmal schoben drei andere Soldaten Dienst, waren aber mit erkennbar weniger Elan bei der Sache als ihre Kollegen gestern. Ein kurzer Blick in den Bus genügte, und wir konnten weiterfahren.

Beim nächsten Stopp in einem namenlosen Dorf im Nirgendwo betrat ein islamischer Prediger den Bus. Ohne sich um die Aufmerksamkeit der Fahrgäste im geringsten zu kümmern, begann er sofort mit einem eintönigen Salbader, das alles Mögliche bedeuten mochte, ohne dass es die Zuhörer sonderlich beeindruckt hätte. Der Prediger besaß eine sehnige Figur und ein asketisches Gesicht und glich ein wenig dem Klischee des klassischen mohammedanischen Sufis, jener Gilde heiliger Männer, die seit dem 8. Jahrhundert durch den Sindh und später durch den Punjab gezogen waren und gegen die Ungerechtigkeiten der Sultane gepredigt hatten. Ihr Vorbild und ihre Bereitschaft zum Märtyrertum hatten mehr als alle gewalttätigen Massenbekehrungen dazu beigetragen, dass diese Region Alt-Indiens so früh dem Islam anheimgefallen war.

Auch heute noch predigten ihre Nachfolger gegen die politische Korruption in Islamabad und die Raffgier der Großgrundbesitzer. Was die Bestrafung von Übeltätern betraf, vertraten sie die Scharia, nach der ein Dieb mit seiner Hand und der Mörder mit seinem Leben büßen muss. Nun stiegen sie sogar in die Fernreisebusse, was immerhin den Vorteil hatte, dass ihnen niemand davonlaufen konnte. Trotzdem gelang es dem jungen Mullah mit seinem gutmütigen Auftreten nicht wirklich, die Aufmerksamkeit der Passagiere auf sich zu ziehen. Er zog stimmlich gegenüber einem Wasserverkäufer den Kürzeren, der an der nächsten Haltestelle den Bus betrat und, unbeeindruckt von dem frommen Mann, voller Inbrunst seine Erfrischungen anpries.

Draußen zog die Landschaft des südlichen Sindh vorüber. Im flimmernden Dunst der Mittagshitze verschmolzen die Umrisse von Akazien, Ruinen und Lehmhöfen zu bizarren Silhouetten. Manchmal standen defekte Lastwagen am Straßenrand, Öl lief auf die schwarzgebrannte Erde, und ein pakistanischer Fahrer lag wie leblos im Schatten seines Wagens. Überblickte man die gleichförmigen Ebenen auf beiden Seiten der Straße, wunderte man sich, dass in dieser Mondlandschaft überhaupt Menschen leben konnten. Die meisten flohen nach Karachi und Hyderabad, grotesk expandierenden Millionenstädten inmitten einer langsam versteppenden Landschaft. Die verbleibenden Bauern, die sich mit Viehzucht, Baumwoll- und Gemüseanbau durchschlugen, standen unter der Kontrolle der Großgrundbesitzer und wussten oft keinen anderen Ausweg als die Flucht in das Banditentum.

Zum Glück war von den Räuberbanden an diesem Tag nichts zu sehen. Vielleicht war es auch einfach zu heiß für einen Überfall. Die Sonne näherte sich ihrem Zenit, und rechts und links der Straße verdorrte der Ginster in der gnadenlosen Hitze.

Inzwischen hatten wir den Bezirk von Bhanbore erreicht, den Ort, an dem Alexander der Große nach seinem Zug durch den Punjab im Jahre 327 v. Chr. nur kurz vor weiteren indischen Eroberungen verschnaufen wollte, ehe er unter dem Druck seiner makedonischen Gefolgschaft eine unerwartet frühe Heimreise antreten musste.

Über eintausend Jahre sollten danach vergehen, bis ein zweiter Feldherr im Jahre 711 seinen Fuß auf den Boden des Sindh setzte: Muhammad ibn al-Qasim, mit neunzehn Jahren noch jünger als Alexander, stieg aus dem Hochland des Iran herab und unterwarf an der Spizte seiner Kamelreiterarmee den Sindh für den Kalifen in Damaskus. Dieser Dienst wurde ihm schlecht vergolten, denn der Kalif ließ ihn nach seiner erfolgreichen Eroberung heimrufen und, eingenäht in nasse Kuhhäute, in den Tigris werfen.

Auf Muhammad ibn al-Qasim und seine Kamelreitersoldaten folgten im Laufe der nächsten Jahrhunderte Iraner, afrikanische Sklaven, Rajastanis, Türken, Belutschistanis und Araber und bildeten in ihrer Gesamtheit die kosmopolitischen Fermente, aus denen die Bevölkerung des Sindh entstand. Im elften Jahrhundert, als der Sindh als Randposten der muslimischen Welt bereits fest in die islamische Ökumene integriert war, etablierte sich die Somra-Dynastie und erklärte die Herrschaft des Kalifen für beendet. Die Somra mussten im 14. Jahrhundert den Samme weichen, und diese unterlagen im 16. Jahrhundert den Arghunen und Tarkhanen. Eine jede dieser Dynastien richtete zu Beginn ihrer Regierungszeit ein Blutbad unter den überlebenden Angehörigen des alten Herrscherhauses an, baute Moscheen für das Freitagsgebet, hielt die Bewässerungsanlagen instand, errichtete Festungen und versuchte sich aus den Konflikten der Herrscher von Kabul, Lahore oder Isfahan herauszuhalten. Beschäftigte man sich ein wenig mit ihren Biografien, gewann man den Eindruck, dass sie zu Lebzeiten nichts Besseres zu tun gehabt hatten, als sich so schnell wie möglich gegenseitig unter die harte Erde der Makli-Hügel zu bringen.

Eintracht herrschte nur unter den Toten, die von den Angehörigen der Nachwelt in ihren Mausoleen besucht werden konnten. Nichts war von ihnen geblieben außer einer schier unvorstellbaren Zahl von Gräbern auf dem großen Hügel von Makli, einige Kilometer westlich von Thatta.

Dreihunderttausend, fünfhunderttausend oder gar eine Million Menschen sollen hier im Laufe eines halben Jahrtausends begraben worden sein: Sultane, Minister, Generäle, Künstler, Dichter, Musiker, Sufis - aber auch eine unüberschaubare Zahl einfacher Sindhis hatten auf in den Hügeln von Makli ihre letzte Ruhe gefunden.

Der Bus aus Karachi hielt genau am Eingang der Grabhügel, und der erste Blick fiel auf eine in der Gluthitze des Mittags flimmernde Wüstenlandschaft. Die Ticketverkäufer hatten vor der Hitze das Weite gesucht, so dass ich die größte Nekropole der Erde zum Nulltarif besuchen durfte. Allein und ungestört durchwanderte ich ein Freilichtmuseum der mohammedanischen Architektur und bestaunte Mausoleen mit großen Kenotaphen im Zentrum ihrer Höfe. Ich betrachtete die Portale mit ihren blau-weißen Glasuren und fuhr mit den Fingern über die Ornamentik persischer Schriftzeichen und Girlanden.

Sultansgräber auf dem Totenhügel der großen Nekropole von Makli

Je länger ich über das fünfzehn Quadratkilometer große Grabgelände wanderte, desto weiter zurück in die Vergangenheit führten die Gräber. Bald wurden die monumentalen Portale und Mauern seltener. Ich ging über ein Meer aus Steinen, zerbrochenen Schildern, Platten oder zerbröselten Steinplatten über die Gräber der Unzähligen. Gerade diese unscheinbaren Passagen des Makli-Hügels wurden von den Einheimischen am meisten besucht. Hier erhob sich über Millionen von Knochen eine grün gekachelte stillos-kitschige Moschee, in deren Umkreis sich die Wünsche der unfruchtbaren Frauen, der Gebrechlichen und der Armen mit den Anpreisungen der Obst-und Wasserverkäufer zu einer bizarren Melange der Hoffnung verbanden. So wie im Umkreis der Fürstengräber der Kontrast zwischen der Namenlosigkeit der Despoten und der Dauer ihrer Gräber frappierte, so überraschte auf den Feldern der einfachen Toten das völlige Fehlen jeglicher Ästhetik.

Pilgergruppen aus Karachi, Thatta und Hyderabad entstiegen ihren Reisebussen vor dem Eingang der grünen Moschee, durchwanderten den Umkreis des Gotteshauses, beteten oder schliefen im Schatten und versammelten sich anschließend zu einem makabren Picknick auf dem Hügel der Toten. Manchmal improvisierten die Pilger auf den Gräberfeldern auch eine Art Freiluftmoschee, indem sie Teppiche über die Steine rollten, Pflöcke in die Erde steckten und über das gesamte Gelände große Ballen weißer Tuche spannten. Koran-Exemplare, Megaphone, und Schemel - nichts fehlte der Gemeinde, als sie sich im Licht des späten Nachmittags gen Mekka verneigte. Sogar Kanister mit frischem Wasser standen im Schatten der improvisierten Moschee für jedermann bereit, auch für einen Wanderer wie mich, der sich auf der Flucht vor der Sonne einfach in jeden Schatten floh, der sich erbot.

Nach dem Besuch des Makli-Hügels fuhr ich mit einer Rikscha ins nahe gelegene Thatta. Die Metallstreben der Rikscha waren so heiß, dass ich sie nicht anfassen konnte, und mein Fahrer saß wie angeschweißt auf seinem Sitz. Die vor Hitze flimmernde Luft war voller Staub, und ich hatte nur noch einen einzigen Wunsch: Schatten und Kühle.

Erwartungsgemäß war in Thatta der Hund begraben, und nichts erinnerte daran, dass die Stadt jahrhundertelang der Sitz der Sultane des Sindh gewesen war. Im Verlauf der turbulenten Stadtgeschichte waren Afghanen, Hunnen, Perser, Rajastanis und Mongolen nach Thatta gekommen und eines Tages, etwa um das Jahr 1625, hatte es auch den Mogulprinzen Kurram nach Thatta verschlagen. Er war der drittälteste Sohn des Großmoguls Jehangir und befand sich zu diesem Zeitpunkt schon seit Jahren auf der Flucht vor seinem Vater. In Thatta hatte er Aufnahme und Unterstützung gefunden, ehe sein Schicksal eine überraschende Wendung nahm und er zum Nachfolger des Kaisers aufstieg. Als Schahjahan, als „Kaiser der Welt“ aber blieb er seinem Fluchtort verbunden und beschenkte Thatta mit einer neuen Freitagsmoschee, der kleinen Schwester des Tadsch Mahal oder des Agra-Forts, die zur gleichen Zeit entstanden.

Allerdings enttäuschte der erste Anblick. Die gewaltigen Kuppeln, die die Freitagsmoscheen von Agra, Lahore und Alt-Delhi krönen, fehlten hier völlig, ebenso die großen Minarette. Stattdessen war das Dach der Freitagsmoschee von dreiundneunzig kleinen Kuppeln überwölbt, deren räumliche Anordnung zu einer perfekten akustischen Durchdringung der Moscheeanlage beitrug: Was der Mullah an der Kibla-Wand in moderater Lautstärke aussprach, war in nahezu jedem Winkel des Gotteshauses zu hören.

An diesem Nachmittag aber sprach niemand in der Moschee, und inmitten des großen Innenhofes konnte ich mich ganz der Stille ergeben. Braungelb wie die Wüste des Sindh war die Farbe des warmen Sandsteins, aus dem die Moschee erbaut worden war. Blau wie das Wasser des Arabischen Meeres leuchteten die Kacheln in den Gängen. In allen Farben der Basare schimmerten die Glasuren, Mosaike und Fayencen, und das Grün der Gärten rund um die Moschee erinnerte an das Paradies, in dem Allah die Rechtschaffenen und Gläubigen nach ihrem irdischen Leben empfangen wird.

Mir hätte es schon genügt, es hätte einen Knall gegeben und ich wäre wieder in meinem Hotel in Karachi gewesen. Aber es nutzte nichts. Ehe ich auf dem Teppichboden der Moschee endgültig entschlief und den Bus verpasste, rappelte ich mich wieder auf und begann die lange Rückreise nach Karachi.

Innenhof der Schahjahan Moschee von Thatta

„Priesterkönig” von Mohenjo Daro