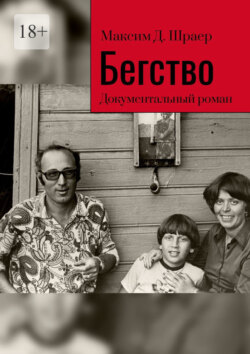

Читать книгу Бегство. Документальный роман - Максим Д. Шраер - Страница 4

Часть первая

Конец детства

1. Козье молоко и мраморные львы

ОглавлениеОднажды в середине 2000-х годов мне приснился двойной сон, в котором отец учил меня сочинять стихи и ловить рыбу. Хотя сон был о моем детстве в России, мы говорили по-английски. Это было в Честнат-Хилле, западном пригороде Бостона, в том гиацинтово-белом викторианском особняке, где мы с Кэрен прожили с 2001-го по 2011-й, где родились Мируша и Танюша. Я не запомнил, в каком именно году приснился мне этот сон, но знаю, что это было еще до рождения нашей старшей дочери.

Во сне я вижу себя второклассником-восьмилеткой; мы с отцом сидим у него в кабинете за журнальным столиком, похожим на аэроплан времен Империалистической войны. Перед нами карандаши и стопка бумаги. Отец показывает мне классические размеры, с легкостью импровизируя стихи. Словно фокусник, он без малейшего усилия превращает обыденные, знакомые вещи в волшебные строчки. В дело идет все, что окружает нас в комнате и что нам видно из окна – троллейбус, больничный корпус, канализационные люки, скворцы на проводах. С четырехстопным ямбом просто, он так послушен и податлив, как глину мнешь его в руках, – и строчки прячутся в рукав. «А теперь хорей попробуй», – говорит отец, но мне-то слышится совсем другое: «пробуй шоколадный трюфель», как попробуешь, навеки не забудешь этот запах, этот терпкий вкус стиха… Я беру строку хорея, подношу к губам, и правда – это мед, сладчайший мед. «А теперь, сынок, рифмуем», – говорит отец, – «рисуем звуки на песке страниц. Рифма – это мера стиля, но не умничай, рифмуя, и не забывай, сынуля, что стихи – не модный дом. Лучше слыть простонародным, чем затасканным и модным». Я оставлен в кабинете рифмовать стихи о лете: «На рыбалку мы с отцом…» Я пишу стихи и слышу, как отец на кухне варит в джезве кофе по-турецки, маме что-то говорит. Я дрожу от возбужденья, но уже тускнеют краски. Сумерки, зима, Москва…

А мы тем временем переносимся в Эстонию. Мы с отцом рыбачим на нашей речке. Когда подъезжаешь по шоссе, наша речка блестит и вьется, как мокрый уж, а потом падает с крутого обрыва и бесследно исчезает. Мы годами приезжаем сюда порыбачить из курортного города Пярну, где обычно отдыхаем летом – когда месяц, когда два. Мы оставляем машину на высоком берегу и спускаемся к воде. Пахнет свежим сеном, и стога стоят, словно стражи, охраняющие наш покой. Мы всегда удачливы здесь, на нашей речке. Вокруг ни души, только двойные стога сена, отражающиеся в речной глади. В ведре уже полно рыбы – традиционный набор среднеевропейской речной живности: подлещики, плотва, лини, караси. Я верчу ведро, разглядываю улов, и уже предвкушаю ужин – мама обваляет рыбу в муке и зажарит на сковородке в шипящем подсолнечном масле. Вдруг начинается июльская гроза. Мы бросаем удочки и укрываемся под ближайшим стогом. Это не стог, а скорее шалаш, в котором во время покоса отдыхают эстонцы-работники. Внутри пахнет прелым сеном, осенью, скорым возвращением в Москву, – лету конец, конец чуду. Дождь прошел, мы вылезаем из-под навеса-шалаша, возвращаемся к нашим вымокшим под дождем снастям, насаживаем свежих червей, забрасываем удочки. С ликующим победным криком отец вытаскивает какую-то здоровенную золотую рыбу – такая большая нам еще никогда не попадалось. Это не просто карп, а какая-то неведомая нам, редкая разновидность. Золотые, безупречно ровные чешуйки сверкают в лучах заходящего солнца тем же блеском, каким блестят мамино обручальное кольцо, луковки церковных куполов, сотни тысяч золотых зубов, вырванных изо ртов убитых евреев. У золотой рыбины серые печальные глаза, которые прячутся за стеклами очков в массивной роговой оправе. Рыбина смотрит на нас пристально, не отрывая глаз. У нее породистый нос с горбинкой. Отец снимает рыбину с крючка и держит ее на открытой ладони левой руки. Рыбьи губы, такие тонкие и бескровные, начинают шевелиться и с бульканьем извергают слова на каком-то гортанном языке. У отца дрожат руки, он выпускает удочку из правой руки и держит рыбу уже двумя руками, сложив ладони, как чашу. «Мы должны ее отпустить, сынуля, – говорит отец. – Это ведь последняя из тех, кто уцелел».

Я родился 5 июня 1967 года, и первым порывом отца было назвать меня «Израиль» – в честь великолепной победы Израиля над Египтом, Иорданией и Сирией в Шестидневной войне. Но такое имя неминуемо превратило бы меня в еще более уязвимую мишень для антисемитских нападок, так что взамен выбрали имя «Максим». В середине 1960-х годов это имя, похоже, было в моде, судя по тому, скольких ровесников-тезок мне довелось повстречать впоследствии. Среди них и мой московский друг Максим (Макс) Муссель. Свою роль в выборе имени сыграл и мой вес: я весил больше 4-х килограммов, и роды дались маме тяжело.

Я появился на свет в суматошной маминой Москве. Родись я не в Москве, а в суровом отцовском Ленинграде, многое сложилось бы иначе. В 1962-м, когда мои родители познакомились, отец работал над кандидатской диссертацией по микробиологии в ленинградском Институте туберкулеза и одновременно писал и переводил стихи, а также пробовал свои силы в прозе. Он разрывался между двумя призваниями, двумя поприщами. Писатель-врач – похоже, что в России этот союз встречается особенно часто. Чехов, Булгаков, Вересаев, Аксенов. В англо-американской культуре, конечно, тоже попадаются писатели, принесшие клятву Гиппократу, – Уильям Сомерсет Моэм или Уильям Карлос Уильямс. И тем не менее, в сознании многих россиян двуединство литературы и медицины укоренилось не как сочетание двух профессий, а как двойная любовь, брачный союз, судьба. «Медицина – моя законная жена, – говаривал Чехов, – а литература – любовница». Мой отец держится того мнения, что литература и медицина органически связаны своими задачами и методами. Окружающие люди для него одновременно объекты медицинского наблюдения и предметы писательского воображения.

Мои родители поженились в 1962 году и после этого два года прожили в Ленинграде. Мама перевелась из Московского института иностранных языков на филфак ЛГУ и работала на полставки в научной лингвистической лаборатории. После пестрой карусели московской жизни сырые ледяные ленинградские зимы и атмосфера музейности не пришлись маме по вкусу. Не по нраву ей было и то, что живя в Питере, она то и дело наталкивалась на следы былой холостяцкой жизни отца. Ленинград был для нее чужим, неуютным; ее тянуло домой, в Москву. Как и многие ленинградцы его поколения, вступившие в литературу во время «хрущевской оттепели», мой отец считал Москву городом гораздо бóльших возможностей, да и обстановка там была в те годы более либеральной, чем в Ленинграде. В Москве открывались новые горизонты, и отец решился на переезд, тем более что к 1964 году он уже успел закончить экспериментальную часть диссертации. Мама перевелась обратно в ИнЯз; родители бросили ленинградское жилье и перебрались в советскую столицу. Они поселились в коммунальной квартире в огромном старом доме на Маяковке, с окнами на Садовое кольцо, где, как известно, движение такое большое, что гул по ночам не утихает, а превращается в бередящий шум. В Москве родители прожили вплоть до самой эмиграции в 1987 году.

Москвич по рождению и воспитанию, я люблю избыточность и абсурдность в искусстве, а порой и в живой жизни. Но по корням своим я ленинградец-петербуржец, и поэтому не могу существовать без определенной степени порядка и стройности; сама природа требует ежедневной дозы классической красоты. Дитя Москвы с невской кровью в жилах, искатель меры абсурда, – вот как я описал бы самого себя. Уже в студенческие годы я по-настоящему открыл для себя и научился любить родной город отца, архитектурный парадиз, где всё – чопорность его жителей, гомеровская неспешность существования, былая слава, обилие повсеместных мемориальных табличек – передает чужакам ощущение их собственного несовершенства.

Отец ценил Москву за все, что она могла предложить пришельцам из других миров – масштабность, открытость, разнообразие «нравов и народов» – все то, чего его родному городу, высокомерному и внутренне неуверенному в себе, недоставало изначально (и стало еще больше недоставать в 1918-м, когда после заключения Брест-Литовского мира Ленин обезглавил Питер и перенес столицу обратно в Москву). Но при этом отец ни на минуту не перестал любить Ленинград, тосковал по родному городу. Однажды, когда мне было лет пятнадцать, в 1982-м или в 1983-м, мы с родителями заехали в Ленинград по дороге в Пярну. Проделав путь в семьсот километров на северо-запад от Москвы – по меркам тогдашних автомобилистов солидное расстояние – мы к вечеру достигли чертогов Ленинграда. Отец, который из-за сильной близорукости всегда особенно осторожен за рулем, вел машину совсем не так, как обычно. Мы скользили по городу, сворачивали не притормаживая, пролетали перекрестки без остановок на светофорах. То ли отец нарушал правила, то ли ему просто везло и мы все время ехали на зеленый свет. Был разгар белых ночей; закатное солнце сверкало в кружеве мостов, полыхало в реках и каналах. «Можно поехать вот сюда, – шептал отец, поворачивая руль влево, – а можно вон туда, направо. Это такой необыкновенный город». Отец разговаривал сам с собой, с мамой, со мной, с нашими белыми жигулями, а мы все скользили, плыли по городу. Ленинград в сознании отца существовал как некий универсум, а вот Москва, где он к тому времени прожил почти двадцать лет, так и не стала для него вселенной. Всю дорогу, пока мы пересекали город, направляясь на Выборгскую сторону, где отец родился и вырос, на губах его играла блаженная улыбка. Белая ночь влекла его по набережным былого. Эта поездка по городу запомнилась мне как нечто совершенно завораживающее, и даже нахрапистый гаишник, который остановил нас из-за какого-то ничтожного нарушения, не смог испортить отцу удовольствие от возвращения домой в Ленинград.

Теперь такое редко говорят без доли иронии или сарказма, но вот, извольте, господа фрейдисты: у меня было счастливое детство. Меня любили, поощряли, поддерживали во всем, кроме жестокости, обмана и приспособленчества. В кадрах самых счастливых воспоминаний о детстве я неизменно оказываюсь рядом с родителями. Вот мы с мамой сидим у меня в комнате на травянисто-зеленом диванчике. Мы занимаемся английским. Мне шесть лет, в первый класс я пойду только осенью, а сейчас весна. Я учусь произносить слово hedgehog (ёжик), и мы с мамой покатываемся со смеху. «Is this a cat?» – спрашивает мама, показывая мне картинку с игольчатым зверьком, ушастым и остроносым. «No mommy, – отвечаю я по-английски. – This is a hedgehog. A hedgehog». Именно благодаря маме, филологу и переводчику, английский на всю жизнь стал для меня захватывающим приключением. Именно мама первой показала мне, как играть с английскими словами, которые она сама обожала. Иногда мне кажется, что приобретенный от матери английский – это именно ее язык, а русский – язык моего отца и его уроков стихосложения.

Летом 1969 года, когда мне исполнилось два года, родители сняли полдома в деревне Михалково, километрах в десяти к западу от Москвы. Когда-то это были княжеские владения, сначала рода Голицыных, а потом Юсуповых. Юсуповы и основали здесь богатое имение, Архангельское. Помещичий дом уцелел в пожарах революции и гражданской войны. Из дачно-деревенской жизни я помню резную веранду, выкрашенную в коричневое и зеленое, деревянное крылечко, на котором мы с мамой любили сидеть и дожидаться приезда отца из города. Мамины светлые волосы убраны назад и повязаны квадратной косынкой, сложенной вдвое. У меня на голове – фламандский серый берет, который мне определенно велик. Помню косматого черного пса, которого я называл «Дик-Дикуша»; пес рвался на ржавой цепи. Помню деревенскую молочницу, с виду сущую матрешку, у которой мы покупали парное козье молоко. По пути на автобусную остановку, обозначенную выбеленным известкой дорожным столбом, мы пересекали цветущее картофельное поле. Мы встречали отца, и вот он наконец выпрыгивал из переполненного автобуса, держа в руках авоськи с продуктами. Помню еще расцвеченную солнцем косулю, застывшую на лесной прогалине. Там, в утреннем лесу, в траве, сверкающей каплями росы, мы с мамой собирали скользкие молодые маслята, нежнейшие из лесных грибов.

Мы с мамой идем по заросшему английскому парку в Архангельском. Главная аллея, прямая как стрела, усыпана красным гравием; если тут споткнешься и упадешь, то не просто до крови раздерешь ладони и коленки, но еще и измажешься. Мы выходим на лужайку перед барским домом. Слоновьи ноги колонн, изумрудно-зеленые водосточные трубы, высокие застекленные двери. На крыльце, по обе стороны от ступеней, лежат мои любимые каменные львы. Мои львы охраняют вход.

– Мамочка, смотри, смотри! – и я со всех ног бегу вперед, чтобы обнять и погладить мраморных друзей.

Львы все ближе, они смотрят мне прямо в глаза, но вовсе не скалят клыки, а улыбаются мне, вытянув перед собой тяжелые лапы, совсем не страшные. Я взбегаю по массивным ступеням и бросаюсь к правому льву – скорее, скорее погладить его шею и морду, потом перебегаю к левому льву и кладу ему руку под подбородок. Привстав на цыпочки, я дотягиваюсь до кончиков львиных ушей, мрамор холодит мне пальцы, но до макушки, до самого верха пышной львиной гривы, мне не достать.

– Мама, пойдем! – говорю я, и она спешит ко мне по красной гравиевой дорожке. На ней сарафан салатового цвета и кеды.

– Ну и как дела сегодня у наших львов? – спрашивает мама. Теперь я могу вскарабкаться им на спину – одному мне не разрешается.

Мама прислоняется к белой облупленной колонне, развязывает косынку и распускает позолоченные солнцем волосы. В этот ранний час на музейном крыльце больше ни души. Мама целует меня, шепчет что-то ласковое, и львы мурлычут от удовольствия, словно котята, кивая каждому ее слову.

В детстве мама была для меня идеалом радостной красоты. Как я обожал ее смеющиеся глаза, ее прически, одежду, походку, ее духи. Она привила мне зачатки вкуса. Мама стала самым первым источником моих представлений обо всем том, что именовалось «западной культурой». Именно она приобщила меня не только к западным литературе и искусству, но и к тому, что в брежневские годы считалось «западным» образом жизни. Мама рассказывала мне об улицах и достопримечательностях Лондона (куда ее, еврейку, наотрез не пускали на стажировку), о соборе Св. Павла или Трафальгарской площади, – рассказывала так, будто прожила в Лондоне всю жизнь. Мое детство прошло под знаком маминых рассказов о «Западе». О Нью-Йорке и Сан-Франциско. О Голливуде. О Фрэнке Синатре и Элле Фитцджеральд. Она рассказывала мне обо всем – о моде, о музыке, о танцах. Мама преподавала по утрам и ко второй половине дня обычно бывала дома. Помню, как-то раз зимой, в третьем или четвертом классе, я пришел домой из школы, мама поставила пластинку и мы пустились в пляс. Танцевали мы под одну из драгоценных американских пластинок с рок-н-роллом. Вторя маминым движениям, я крутился посреди комнаты под звуки “The Night Chicago Died” – на конверте пластинки длинноволосые рок-музыканты c гвоздиками в лацканах пиджаков и с автоматами в руках.

Лето 1969 года стало нашим последним дачным летом. Свой дачи у нас никогда не было. Папа с мамой не стремились обзавестись своим собственным клочком земли, лачугой с проржавелой рифленой крышей, кустами крыжовника. Их меньше всего привлекал летний отпуск в дачном поселке, разбитом на одинаковые участки в «шесть соток» с пыльными коттеджиками и огородиками. После кончины моего ленинградского деда Петра (Пейсаха) Шраера его просторный, еще дореволюционной постройки, дачный дом в Белоострове, где я провел почти все лето 1968-го, отошел к его третьей жене, и больше мы туда не ездили. Отцу в наследство досталась половина мышино-серенького 403-го «москвича» и фамильные золотые швейцарские часы. А также ироническое отношение к истории и любовь к живописи.

Во многих кадрах детства я брожу по музеям и выставочным залам в обществе родителей. Особенно часто я вижу себя в залах импрессионистов и пост-импрессионистов Пушкинского музея. Некоторые полотна из богатейшего музейного собрания я помню лет с шести-семи, когда впервые их увидел. Яркие пасторали Пьера Боннара, лето, осень, стога, коровы, молоденькие селянки; портрет Жанны Самари кисти Ренуара: бутылочно-зеленое платье, рыжеватые волосы, земляничный фон. Помню, как я мальчиком замер перед сезанновскими «Пьеро и Арлекином», завороженно слушая, как отец импровизирует рассказ о безответной любви, ревности и гордыне. Через несколько залов концовка рассказа является мне на картине Пикассо «Арлекин и его подружка», где перед бродячими лицедеями стоят два разномастных стакана с выпивкой. А вот и моя самая любимая картина той поры. Я вижу ее еще из соседнего зала, через дверной проем. Пикассовская серебристо-голубая девочка балансирует на шаре, а перед ней на кубе сидит сепиево-стальной африканец – великолепно очерченная мускулатура и грация титана.

Уверен, что именно так, во время походов с отцом в музеи, постепенно, словно из мягкой глины, лепились мои представления о форме. Представьте мокрую, пастельно-размытую толпу на «Бульваре Капуцинок» Моне или же гипнотический круговорот матиссовских голодных золотых рыбок, которые мечутся по комнате, заставленной цветами. Или вообразите диковинные джунгли Анри Руссо, гигантских кузнечиков, ягуаров, впившихся клыками в лошадь. Эти картины дарили мне ощущение какого-то нездешнего совершенства, переносили в другое, несоветское измерение, где действовали иные меры истинности и красоты. Никогда не забуду, как отец впервые подвел меня к картине Руссо «Поэт и его муза». На холсте был изображен мужчина средних лет с каким-то свитком в левой руке и гусиным пером в правой. Справа от него стояла женщина в венке из черных цветов и в сиреневом платье-пеплуме до пят. Правая рука музы указывает в небеса, на вершину Парнаса. Левой рукой она полубнимает поэта, взгляд которого сосредоточен на чем-то далеком, находящемся за пределами картины. «Вот это мы с мамочкой», – объяснил отец.

Среди этих волшебных картин, в их воображаемых мирах мое детство длилось бы вечно. Но в реальной жизни детство закончилось, когда мы стали отказниками. Мечтательный мальчик из отказнической семьи, я в одиночестве бродил по залам Пушкинского музея, навещая излюбленные полотна, к которыми меня когда-то привел отец. Теперь я выделял другие картины тех же художников. Помню, это было примерно в седьмом классе, я лишь скользнул безразличным взглядом по «Красным виноградникам в Арле», перед которыми раньше благоговел, но замер перед другой картиной Ван Гога: «Прогулка заключенных». К тому времени мы уже сидели «в отказе» больше двух лет. Я невольно отождествлял нашу жизнь с этими понурыми заключенными, которые наматывали бесконечные круги по темному тюремному дворику. Да, это были мы, евреи-отказники. И даже «Девочка на шаре» Пикассо утратила свою гипнотическую власть надо мной; теперь меня притягивало другое полотно – «Старый еврей и мальчик». Я подолгу всматривался в эту картину, узнавая отца и самого себя.