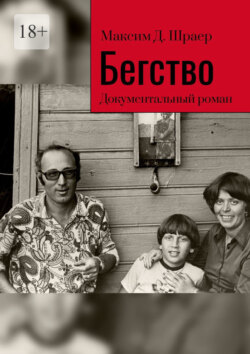

Читать книгу Бегство. Документальный роман - Максим Д. Шраер - Страница 6

Часть первая

Конец детства

3. Отказники

ОглавлениеВ 1978 году, после нескольких лет раздумий, мои родители окончательно приняли решение уехать из Советского Союза. В начале января 1979-го года, когда уже назревало вторжение советских войск в Афганистан, мы подали заявление на выезд в Израиль. Это решение – выкорчевать нашу семью из России – далось моим родителям тяжело. Хотя и мой отец, и моя мама как евреи испытали на себе дискриминацию, в профессиональной области, каждый из них успел немалого достичь. Они не были членами партии, и продвигались вперед не по партийной линии, а как профессионалы высокого уровня. За два года до подачи документов на выезд, маму назначили старшим преподавателем на Высших курсах иностранных языков при Министерстве внешней торговли. В ее обязанности входило преподавание английского языка на продвинутом уровне советским специалистам-внешторговцам. Кроме того, она занималась устным и письменным переводами и вместе с коллегами подготовила учебник делового английского языка. (Когда учебник вышел в начале 1980-х, имя мамы среди авторов не значилось.) Большинство преподавателей с Высших курсов время от времени отправляли за границу, в страны преподаваемого языка, на стажировку и для повышения квалификации. За все годы преподавания маму ни разу не пустили в Англию или любую другую англоязычную страну. Начальник отдела кадров, старый чекист, откровенно говорил ей – разумеется, не для протокола: «Мила, ты же еврейка, тебя не пускают». И мама продолжала обучать советских торговых представителей английскому языку, объясняла им этикет деловых переговоров, рассказывала по-английски о достопримечательностях Лондона, среди которых был легендарный отель «Тависток», где останавливались советские торговые представители по приезде в туманный Альбион. От нее требовалось доскональное знание таких деталей и таких нюансов, которые она могла почерпнуть исчключительно из книг и аудиозаписей, но которые никогда не видела своими глазами. Осенью 1976-го года, после пятнадцати лет преподавания английского, мама наконец-то воочию увидела мир «загнивающего капитализма». Правда, ирония заключалась в том, что ее отправили не в англоговорящую страну, а в Японию, в качестве переводчика при делегации советских инженеров, проходивших обучение в компании «Мицубиси». Командировка продолжалась два месяца, и мама вернулась из нее другим человеком. Мне тогда было девять лет, и я хорошо помню ее возвращение; рейс из Японии задержался, мама наконец прилетела в два часа ночи, и я все не мог заснуть, ждал возвращения родителей из Шереметьево, мечтал о подарках, особенно о фломастерах и жевачке. В маме после японской поездки в появилось нечто качественно новое, и это был не просто лоск новых нарядов, модной стрижки, духов. Разумом и душой она уже переступила границу между советским прошлым и западным будущим. Мама без умолку рассказывала о жизни там. Помню обрывки взрослых кухонных разговоров, в которых то и дело всплывали такие выражения, как «частная жизнь», «свобода слова», «уважение к человеческому достоинству».

Когда родители приняли решение об отъезде, мой отец был старшим научным сотрудником в Научно-исследовательского институте эпидемиологии и микробиоло-гии имени Н. Ф. Гамалея. У него вышло около семидесяти научных публикаций, большая часть которых была посвящена проблемам лечения стафилококковых инфекций и фаговой терапии. Его новаторские исследования в области смешанных бактериальных инфекций спасали жизнь людям и домашним животным. В 1970-м, рискуя жизнью ради России, отец в составе небольшой группы эпидемиологов работал в Ялте на вспышке эпидемии холеры Эль-Тор. И ему, и маме уже приходилось сталкиваться с государственной антиеврейской политикой, особенно со стороны чинуш из Академии медицинских наук. (Эти мытарства подробно описаны в его книге «Охота на рыжего дьявола», изданной в Москве в 2010 году.) В 1975-м отец защитил докторскую диссертацию. Ожидалось, что утверждение (аттестация) диссертации ВАКом (Высшей Аттестационной Комиссией) сведется к простой формальности, но процесс мучительно затянулся из-за неприкрытого антисемитизма некоторых функционеров от науки. Хотя диссертация уже была публично защищена и утверждена, хотя за присуждение степени доктора наук уже проголосовал ученый совет, отца заставили переработать готовую, законченную диссертацию и подать ее на переаттестацию. Процесс этот занял два года и вылился в демонстративные придирки со стороны некоторых членов ВАКа. Несмотря на то, что к 1978 году все сложности с диссертацией все-таки остались позади, научная гордость отца была уязвлена. Одно дело – знать, что систематический антисемитизм есть в большинстве советских организаций, но совсем другое – самому убедиться, что на твоем научном пути стоят едва ли преодолимые преграды. И если отцу понадобилось больше времени, чем некоторым из его сверстников, чтобы расстаться с академическими иллюзиями, то это отчасти объясняется теми успехами, которых он добился в семидесятые годы на своей второй профессиональной стезе – в литературе.

Хотя мой отец вошел в профессиональную литературу еще в конце 1950-х и публиковался как переводчик, поэт и эссеист, в Союз советских писателей его приняли лишь в 1976-м. Союз писателей тогда представлял собой нечто гораздо большее, чем профессиональный союз или профессиональная писательская организация вроде ПЕН-Клуба или американской Гильдии Авторов. В советские годы членство в Союзе утверждало официальный статус литератора. Это была элитная организация, в которой состояло около 8000 литераторов. В стране с населением около 260 миллионов человек попасть в Союз советских писателей считалось более чем престижным. Членство в Союзе советских писателей было привилегией и синекурой; система награждала членов Союза благами и льготами, среди которых были хорошо оплачиваемые выступления и лекции, так называемые «творческие командировки» и субсидируемый отдых в «домах творчества». Принимая литератора в Союз писателей, советский режим по сути выдавал официальный пропуск – если не сказать допуск – в творимую по особому, сталинскому чертежу культурную жизнь страны.

Несмотря на поддержку и рекомендации знаменитых писателей, в том числе и Виктора Шкловского, в Союз писателей отца принимали долго и мучительно. Еще в конце 1950-х, по совету Бориса Слуцкого, бывшего тогда в зените оттепельской славы, мой отец взял псевдоним «Давид Петров», образованный от русифицированный имени его отца, моего деда Петра (Пейсаха) Шраера. Хотя этот ассимиляторский жест и замаскировал нашу еврейскую фамилию, он вряд ли облегчил путь к публикациям стихов. Несколько раз отец совершал компромиссные вылазки в официозную тематику (стихи или тексты песен об армии, освоении космоса или строительстве Байкало-Амурской магистрали), но это не помогало. В большинстве своем стихи моего отца были слишком причудливы по форме, слишком изощренно-экспериментальны и лирически-обнаженны, чтобы попасть на страницы советских изданий тех лет. Первую книгу моего отца «рассыпали» в Ленинграде после суда над Иосифом Бродским, с которым он дружил в те годы. К моменту вступления в Союз в 1976 году отцу удалось пробить в печать поэтический сборник («Холсты») и книжечку эссе («Поэзия и наука»), посвященную пересечениям поэтического и научного эксперимента. Начиная с конца 1950-х и до 1980 года, большая часть его публикаций – и существенные гонорары – была связана с литературными переводами, в особенности с литовского, сербо-хорватского и македонского языков. Отца угнетало, что его стихи почти не печатают, и он пишет в стол. Какая-то часть его текстов еще с конца пятидесятых ходила в самиздатовских списках, но такого рода подпольное признание его не привлекало. Мой отец цитировал известные слова правозащитника Петро Григоренко: «В подполье можно встретить только крыс». Этот афоризм приложим и к литературной жизни в тоталитарных системах.

В 1975—76 годах, ожидая затянувшего решения о принятии в Союз писателей, отец писал стихи, в которых дисгармония еврейского и русского «я» лирического героя предвещала будущий конфликт поэта с советским режимом. С 1967 года, когда в Москве издали «Холсты», отец не мог опубликовать новой книги стихов. Поскольку к тому времени одной из его ключевых тем стали отношения между евреями и неевреями, о публикации таких произведений в СССР не приходилось и думать. Публикации стихов мешало не только еврейство автора, но и открытость, с которой он писал о двойственной парадоксальности еврейско-русской натуры. Вступление в Союз открывало новые горизонты, и за 1976 и 1977 годы отец подписал сразу три договора на новые книги, – роман, сборник переводов и большую книгу стихов в издательстве «Советский писатель». Книга стихов должна была называться «Зимний корабль», и отец включил в неё многие из своих лучших стихов; сохранившаяся в архиве издательства рукопись книги представляет максимальный компромисс между эстетикой и идеологией, крайний предел того, что можно было ожидать от советского литературного мейнстрима брежневской эпохи. «Зимний корабль» прошел все пункты береговой охраны; книга стояла в издательском плане и готовилась к публикации, и я помню, с каким волнением и трепетом отец ждал ее выхода.

В некотором смысле, нелегкий путь моего отца к принятию в Союз писателей напоминал те преграды, которые стояли на пути к утверждению его докторской диссертации. Унизительные заминки и препоны; завуалированная дискриминация. Когда в 1976-м отец был наконец-то принят в Союз писателей, он, конечно же понимал значимость своего нового статуса, но радоваться у него уже не было сил. Подумать только… Отравленный нектар официальных советских писательских благ он вкушал всего три года. Научная карьера отца разворачивалась в пространстве, куда мне, школьнику, не было хода. Но я успел стать свидетелем краткой карьеры моего отца как советского писателя с официальным членским билетом. Для того, чтобы обрисовать мои тогдашние впечатления от походов в Союз писателей, потребуется еще одно отступление. Его цель – не только передать атмосферу Дома литераторов, но и показать, что же я, одиннадцатилетний мальчик, все-таки понимал – а чего не мог понять – о родительском решении эмигрировать.

Между 1976-м и 1980-м я, то вместе с отцом, то сам по себе, частенько бывал в ЦДЛ – московском Центральном Доме Литераторов. Помню детский восторг, который вызвали у меня ярко-красная обивка и раззолоченная резьба мягчайших клубных диванов. Помню олимпийских размеров бильярдную залу, где кое-кто из писательской братии дневал и ночевал, а также два ресторана и два бара, оснащенных паровозной мощности кофеварками. Особенно часто отец таскал меня с собой в «гадюшник», где стены были расписаны афоризмами писателей и разрисованы шаржами, а на одной стене отец когда-то написал фломастером «Маленький поэт – большой оригинал». Экспромт привел в ярость Давида («Дэзика») Самойлова, с дочкой которого, Варварой, я играл в летом в Пярну; надпись замазали, но она продолжала всплывать сквозь известку – водяным знаком памяти. Там, в этих кормушках, у этого писательского водопоя, отец угощал меня бутербродами с красной икрой, осетриной горячего копчения и телячьим языком. На выходе из ЦДЛ на улицу Герцена (Большая Никитская), перед тройными дубовыми дверями, по правую руку, помещался гардероб, где я давал гардеробщикам на чай за то, что они приносили, а иногда подавали мне пальто. Во вселенной моего детства это было единственное место, где мне разрешалось давать чаевые и, более того, где от меня это ожидалось. В Доме литераторов я увидел во плоти многих писателей, которые в глазах миллионов советских читателей уже давно стали фигурами мифологическими. Я мог наблюдать за тем, как писатели эти ели, пили и сплетничали, совсем как простые смертные. Помню зимнюю картинку: из вестибюля на мороз выходит Андрей Вознесенский в роскошной дубленке, а один из его прихлебателей услужливо придерживает тяжелую дверь. Череда кадров и эпизодов. Булат Окуджава, иссушенный, сутуловатый, колючий, вдыхает табачный дым и передергивается, будто его легкие наполняются нервнопаралитическим газом. Вот по фойе бойкой марионеткой вышагивает Евгений Евтушенко; мимо проплывает сладкоголосая Белла Ахмадулина; появляется Фазиль Искандер с ироничным лицом усталого одногорбого верблюда. Вот Василий Аксенов в шерстяной водолазке с высоким воротом, похожий на преподавателя гимнастики из Пажеского корпуса. Худющий Игорь Шкляревский, поэт с улыбкой хулигана, отставляет бильярдный кий и размахивает длинными руками, показывая, какого огромного лосося он поймал прошлым летом в Карелии. А вон там за столиком поблескивают толстенные линзы в очках Давида Самойлова, который даже после удаления катаракт продолжает взирать на окружающий мир с наполеоновской надменностью. После развала Советского Союза немало персонажей из этого литературного паноптикума канули в Лету. Многие из обитателей ЦДЛа вынуждены были закрывать глаза на происходящие в стране, и своим умолчанием правды они платили за право посещать этот писательский клуб, за субсидированные курорты и прочие блага.

Несколько раз в возрасте девяти-десяти лет мне довелось сопровождать отца в писательские командировки, и особенно во время этих поездок я видел, что он переступает границы дозволенного в официальной советской культуре. Представьте себе заключительный вечер литовского весеннего поэтического фестиваля «Poezijös Pavasaris’ 79». Место действия – Вильнюс (Вильно), некогда Иерусалим Восточной Европы, а теперь столица советской Литвы. Официальное закрытие вечера происходило в величественном костеле. Уничтоженная в Шоа еврейская Литва, родина моей бабушки Бэллы и наших предков-литваков, продолжала жить в сердце моего отца, в его страстных переводах литовской поэзии. Фестиваль длился десять дней, на протяжении которых писатели из разных республик – из Армении, Белоруссии, России, Украины, – колесили по Литве, останавливались в деревнях и городках и выступали с чтением своих вещей и переводов с литовского. Моему отцу, еврею и русскому поэту, литовские собратья по перу, которых он переводил на русский, в кулуарах жаловались на русского «Большого Брата», которого литовцы считали агрессором и оккупантом. Говорили они нам с отцом и о том, что испытывают вину за роль, которую их соплеменники сыграли во время войны и Шоа, когда около 95% процентов литовских евреев было уничтожено. (Эти литовские писатели никогда впрямую не говорили о том конкретном зле, содеянном их отцами и дядями, а только об их косвенной причастности к массовым убийствам евреев в Литве). В тот вечер торжественного закрытия фестиваля вильнюсский кафедральный собор был переполнен публикой; в проходах между рядами стояли телевизионные камеры. Мне тогда было почти десять, я сидел в темном зале и чувствовал себя маленьким и одиноким. Вокруг все говорили на литовском, которого я не знал. Мой отец, высокий и загорелый, стоял на сцене, и его левантийская голова выделялась среди литовских голов, как черный ворон среди балтийских чаек. На нем был светло-голубой джинсовый костюм, купленный во время поездки в Сибирь, где в районах строительства БАМа продавалось множество дефицитных по тогдашним временам товаров. Отец прочитал из переводов с литовского и перешел к собственным стихам. Напоследок он приберег стихотворение «Моя славянская душа», которое не желали печатать советские журналы. Я не все понимал тогда в этих стихах, но знал их наизусть. Славянская душа – существо женского рода – покидает телесную оболочку своего хозяина и прячется на сеновале, не в силах более выносить двойную жизнь русского еврея. Вот начало стихотворения:

Моя славянская душа в еврейской упаковке,

Кляня остервенело быт, которым всяк по

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ горло сыт,

Вдруг оборвется ловкачом, проделает кульбитик

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ловкий,

И вырвется, чтобы сгореть, как чудо-камень

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ антрацит.

Я побегу за ней: Постой! Что делать мне среди

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ березок

С моей еврейскою пустой, такой типичной

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀упаковкой?

И рытвины и все канавы, меня считавшие

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ тверезым,

Поймут, что я пустопорожен, как отгремевший

⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀шарабан.

Еврейско-русское дитя, я плакал, не стыдясь своих слез, плакал на скамье литовского костела, превращенного в советский храм культуры. Когда отец дочитал, по собору прокатился шквал аплодисментов. Я такое видел на литературных мероприятиях всего лишь несколько раз за всю жизнь. Ко мне обернулась какая-то старуха в мохеровой кофте, оскалившись в ужасающей улыбке; у нее было лицо скелета – ни щек, ни губ, ни подбородка, лишь кости, обтянутые пергаментом кожи, будто давным-давно в нее плеснули серной кислотой. Неужто отец рискнул проверить, как далеко он может зайти, бросая вызов системе и при этом не подвергаясь репрессиям? От него самого я позже узнал, что по возвращении в Москву его немедленно вызвали в секретариат СП и устроили выволочку за то, что он осмелился публично читать «сионистские стихи». (В советском новоязе термин «сионистский» еще в конце шестидесятых утратил свое изначальное значение и превратился в синоним всего открыто еврейского или иудейского). Скандал в Литве стал последней каплей. Или одной из последних.

Сделаем паузу и задумаемся о том, чего мои родители достигли в своих советских карьерах. Эту жизнь они сами построили, чтобы затем все потерять в мгновение ока. Я не могу не предвидеть вопросы циников и ерников: «Да ладно вам, преподаватель в престижном московском учебном заведении? Старший научный сотрудник в академическом институте и член Союза советских писателей? И что – им все было мало? Чего они еще хотели? Не многовато ли амбиций?» В конечном итоге – да, всего этого было мало! Парадокс принятого моими родителями решения об эмиграции в том и заключался, что к этому моменту они как раз вступали в высшую точку своей карьеры. Они решили эмигрировать именно тогда, когда их профессиональные обстоятельства наконец-то определились, несмотря на преграды, которые воздвигались у них на пути. Иными словами, родители по собственной воле ушли с советского поля боя именно тогда, когда, казалось бы, выиграли все сражения, которые непартийный и неноменклатурный еврей мог выиграть в Советском союзе поздне-брежневской поры.

За решением уехать из СССР стояли две основные причины: (1) антисемитизм, как на системно-государственном, так и на бытовом уровне, (2) гнет идеологии и культуры, который родители испытывали не только как евреи, но и как интеллигенты и гуманисты. Была еще и третья, тяготевшая над нами, личная причина: желание вывезти меня из страны до того, как я повзрослею. Жертвуя своими уже состоявшимися карьерами, мать и отец думали об мне и моем будущем. Они хотели спасти меня от еврейского одиночества и изгойства, с которым я столкнулся в школе, от травли и унижений, от советского промывания мозгов, от насильственной ассимиляции, и, наконец, от висевшего над надо мной призыва в армию…

В «Даме с собачкой» есть фраза, описывающая чувства мужа Анны уже после того, как она начала ездить в Москву на свидания с Гуровым. Анна говорила нелюбимому мужу, что будто бы ездит на консультации к гинекологу, и ее муж, надворный советник фон Дидериц, «верил и не верил». Я люблю эту чеховскую фразу за интонацию безнадежной нежности и за то, как ясно в ней передана вся бессмысленность и тщетность самокопания и рефлексии. Всю середину семидесятых, когда волна еврейской эмиграции ширилась и поднималась, достигая десятков тысяч в год, мои родители обдумывали перспективу отъезда, но продолжали работать и двигаться вверх по карьерным ступеням. Жили так, словно собирались и оставаться, и уезжать одновременно. После маминой командировки в Японию эмиграция превратилась у родителей в идею фикс. В 1977 году приятель моих родителей А.Т., бывший когда-то маминым поклонником, получил разрешение на выезд, и родители попросили его устроить приглашение (аффидавит) от папиного дяди Муни Шарира (Шраера), бывшего первопроходца-галуца, который жил cначала в подмандатной Палестине, потом в Израиле. (Как страна, подписавшая Хельсинкские соглашения, СССР внешне поддерживал идею «воссоединения» семей, и для получения визы на выезд из страны требовалось приглашение от родственников в Израиле.)

31 декабря 1978 года моя мама рассталась со своим любимым преподаванием, а отец – с любимой работой в институте Гамалея. Это жертвоприношение было предварительным условием для подачи документов на выезд. Для получения необходимых документов их заставили уволиться. Я хорошо помню бурную встречу 1979 года в нашей московской квартире. Праздник, которой устроили родители, являл собой символический разрыв с прошлым, и среди нашей гостей было трое американцев. Двое из них, брат и сестра, попали к нам неслучайно. Весли Ф., социолог из Нью-Йорка, был специалистом по советскому обществу и нередко бывал в Москве. В этот раз он приехал вместе со своей разведенной сестрой Джоун, разряженной в духе оперной Кармен. Брат и сестра были знакомы с нашими давними московскими друзьями, которые успели эмигрировать еще в начале 1970-х, и разыскали нас по приезде в Москву. Третий американский гость был предпринимателем из Лос-Анджелеса, который, если я правильно понял, работал в Тегеране и спешно уехал оттуда из-за накалившейся предреволюционной обстановки. Сестра социолога и бежавший из Ирана американец-нефтяник познакомились в американском посольстве за несколько дней до Нового года, и между ними на глазах у всех завязывался пылкий роман. Взрослые пили «Советское шампанское» с черной этикеткой, закусывая копченой осетриной и икрой, и поднимали тост «За следующий Новый год – уже в Нью-Йорке!» В тот вечер мама с папой пребывали в состоянии эйфории, предвкушая скорое начало новой жизни.

В среду, 3 января 1979 года, мои родители отправились в районный Отдел виз и регистрации (ОВИР) и подали официальное заявление о «воссоединении» с родными в Израиле. В порядке исторической справки должен заметить, что СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем во время Шестидневной войны 1967 года. На международной арене СССР активно поддерживал врагов Израиля и проводил открыто враждебную политику по отношению к еврейскому государству. Изъявив намерение уехать в Израиль, советский гражданин тем самым переходил на сторону вражеского государства, все еще находясь взаперти – в советской ловушке.

Собирались ли мы вообще ехать в Израиль? В воображении родителей, особенно мамы, все перекрывала Америка. Америка соблазняла, как сирена, увитая неоновыми гирляндами свободы и успеха. Стены отцовского кабинета украшали фотографии Хемингуэя и Роберта Фроста, а репродукция «Голубых молний» Джексона Поллока соседствовала с портретами великих русских поэтов, Пушкина, Ахматовой и Пастернака. Мама сменила королевский английский на произношение «янки из Коннектикута». Но тем не менее, для всех нас, в особенности для отца, Израиль был чем-то гораздо бóльшим, чем легальный предлог, билет из Союза. Израиль, где и у отца, и у мамы жили реальные братья и сестры их родителей – родные дядья и тетки, а также двоюродные братья и сестры и их обширная «мешпуха», был для нас одновременно явью и миражом, реальностью и фантазией, пустыней и оазисом. Мы не знали, не могли знать, где же мы в конце концов окажемся, в Америке или в Израиле.

Как же получилось, что наша семья не успела влиться в общий поток эмиграции и застряла на целых девять лет? Было ли это предопределено судьбой? Неужели мы были обречены стать отказниками? Могли ли мы это предотвратить, избежать этой горькой участи? Сколько же раз уже после отъезда, сколько же раз мы с родителями обсуждали, где была допущена ошибка и как нам следовало поступить! Не надо было так долго тянуть с принятием решения. Надо было раньше запросить израильский вызов, не в 77-м, а в 75-м или 76-м. Надо было сначала уйти с престижной работы (а особенно из института в системе Академии медицинских наук) и подождать года два или три. Надо было подать бумаги на выезд не в январе 1979, а за год или два до этого. Надо было то… надо было сё… О, как отчетливо видишь собственные ошибки задним числом! Но могли ли мы предчувствовать такое фиаско, могли ли заранее предугадать, что угодим в отказ? Насколько отчетливо мои родители связывали перспективы нашей эмиграции с доктриной «утечки мозгов», согласно которой стратегической ценностью в Холодной войне считались не только те из «подавантов», кто имел доступ к так называемой «закрытой» информации, но и тысячи советских евреев с научными степенями или высокими профессиональными достижениями? Думали ли они всерьез о том, что советское вторжение в Афганистан и последовавший за ним военно-политический провал резко ухудшит отношения с Западом? Что приоткрывшаяся было лазейка для эмигрантов может захлопнуться?

Восстанавливая в памяти те поворотные дни и недели нашей жизни, я вновь возвращаюсь мыслями к новогоднему празднику, когда незнакомые американцы танцевали в нашей московской квартире, а мои родители, опьяненные надеждой, веселились вместе с ними. Главное, мучительное решение было принято. Родители были еще достаточно молоды (отцу было сорок два, маме – тридцать восемь), чтобы адаптироваться к новой жизни за границей, и они рассчитывали благополучно вывезти меня еще ребенком, задолго до призыва в армию. Неужели ясность видения, обыкновенно присущая моим родителям, покинула их? Не оказались ли они идеалистами-мечтателями, которым было невдомек, что они уже опоздали на спасительный паром? Или же – чеховским героям вослед – они тоже «верили и не верили»?

За несколько дней до Нового года мама усадила меня за кухонный стол, где у нас всегда проходил семейный совет, и сказала, как бы между прочим:

– Ты ведь знаешь, как нелегко здесь живется евреям. Поэтому мы с папой хотим подать документы на выезд. Эмигрировать. – Мама помолчала и добавила: – А это значит, что нам предстоит переезд за границу.

Ясно помню, у меня первым делом возникло два вопроса. Сначала я спросил: – А как же школа? – А потом: – А как же бабуля, что с ней будет?

– Бабуля, твоя тетя и твоя двоюродная сестричка тоже поедут с нами. Мы же не можем их здесь оставить, – сказала мама будто шутливо, но на самом деле твердо.

– Конечно, нет. Возьмем их с собой.

– Ну вот видишь, все решено. А там ты пойдешь в прекрасную новую школу, и там будут другие ребята-евреи, и ты…

– Я знаю, мамочка, – перебил я. – Я понимаю.

– Ну и хорошо. А я знаю, что ты уже взрослый и умный мальчик, и не будешь об этом говорить с одноклассниками и вообще с кем бы то ни было в школе, – сказала мама.

Я давно уже грезил Америкой. Собственно говоря, большинство моих советских сверстников грезили Америкой, невзирая на антиамериканскую пропаганду, которой нас пичкали. То, что мне, ребенку, Америка представлялась страной чудес, совсем неудивительно. Важнее то, что в разгар эмиграции Америка занимала совершенно особое в умах советских евреев. Конечно я был твердо убежден, что мы едем в лучшую страну в мире. В пятом классе я представлял себе Америку и своих будущих американских одноклассников как полную противоположность тому, с чем сталкивался в Союзе, на улице и в школе. Помню, как я воображал себя в компании американских сверстников. Не будет насмешек и травли. В Америке такое невозможно, – думал я, засыпая.

Зима и весна 1979 года пролетели как в веселой лихорадке. Мы стремительно закупали все необходимое, частенько – из-под прилавка и за двойную цену. Хорошую одежду, кожаные чемоданы, постельное белье, столовые приборы и фарфор. Русские сувениры. Все эти приятные хлопоты: распродать старое, купить все для новой жизни. Но потом по мере того, как у нас на глазах одни отъезжанты благополучно получали разрешение и отбывали, а другие, наоборот, попадали в отказ и застревали, нас охватило чувство отрицания неизбежного. «Не может быть, с нами такого не случится, просто у них в ОВИРе еще руки не дошли до наших документов, ведь тысячи, тысячи подавантов, там длиннющая очередь на рассмотрение», – родители уговаривали друг друга и новых знакомых из среды отъезжающих, которыми мы обросли за эти месяцы ожидания. Мрачный жнец в саване советского пошива уже размахивал острой косой направо и налево, отсекая тех, кто могли считаться «ценными специалистами». Ученые мужи курили у нас на кухне и в гостиной и рассуждали о том, насколько ниже шансы отъезда у «остепененных». Говорили и спорили о «механизмах» холодной войны. А потом наступило 27 декабря 1979 года и советские войска вторглись в Афганистан. Президент Картер вскоре объявил зерновое эмбарго и выставил ультиматум, согласно которому США планировали бойкотировать летние Олимпийские игры 1980-го года в Москве. Предчувствуя худшее, мои родители прожили первые месяцы 1980 так, словно они уже содержались под стражей и ожидали приговора.

Сегодня известно, что 1979 год, тот самый, когда мы в первый раз подали документы на выезд, стал пиком еврейской эмиграции из Советского Союза. В тот год уехало более 51 000 человек. В 1980 году разрешение на выезд получили почти 20 000 евреев, но шлюзы уже закрывались. Потом число эмигрировавших резко сократилось, и к середине 1980-х упало до жалкой тысячи человек в год. Продолжала действовать подписанная в закон еще в 1975 году поправка конгрессменов Джексона и Вэника, в соответствии с которой СССР, из-за массовых ограничений на эмиграцию, не мог получить статус «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле и столько необходимые кредиты и поставки. Но в 1981—1986 годы эта поправка и другие западные инструменты нажима на СССР уже почти не влияли на уровень эмиграции. Оставались ли мы, советские евреи, разменной монетой в отношениях с Западом? Эти отношения оставались откровенно враждебными до 1985 года, когда к власти пришел Михаил Горбачев. Но участь евреев-отказников (в том числе и наша) переменилась лишь в 1987 году.

Задним числом можно сказать многое. Можно утверждать, что советские евреи оказались заложниками в политической игре поздней холодной войны. Можно даже сказать, что мои родители, как и тысячи других будущих отказников, которые по разным причинам опоздали на паром эмиграции 1977—79 годов, допустили большой просчет – не предали нужного значения политическим предзнаменованиям, недоучли собственные профессиональные достижения, свою «остепененность». Но жизнь иначе устроена. Ее не проживешь в ретроспективе. Задним умом все крепки, а фактор удачи не вычислишь, опираясь на причинно-следственную связь. Несмотря на все знамения советской истории, несмотря на то, что профессиональные достижения приковывали их к Советскому Союзу, мои родители не могли предугадать, что мы угодим в отказ. Разве могли они предположить, подавая на выезд, что мне предстоит получить «краснокожую паспортину», закончить школу в Москве и – самое страшное в их глазах – встретить свое восемнадцатилетние под угрозой отправки в Афганистан на войну с моджахедами.

Мы подали на выезд, когда мне было одиннадцать, а уехали, когда мне исполнилось двадцать. Жизнь в преисподней отказа обожгла меня на всю оставшуюся жизнь.

Представьте себе морозный денек в начале марта. На дворе 1980-й год, мороз – минус 25 градусов. Недоспелый апельсин зимнего солнца вкатывается в окно нашей московской кухни. Стол накрыт для воскресного обеда. Мама запекла курицу в духовке. Не просто курицу, а упитанную венгерскую курочку с жирными ножками, мечту каждой советской домохозяйки, счастливую центрально-европейскую родственницу худосочных советских кур, синюшные тушки которых лежали на прилавках мясных отделов. Жареная курочка с картошечкой – мое любимое блюдо. Сквозь приоткрытую дверцу духовки кухня наполняется благословенным ароматом еврейской готовки, – прекрасным, как обещание вековечной родительской любви. Посреди стола – овальное блюдо с перламутровыми ломтиками кусочками селедки, присыпанной белыми колечками лука и сбрызнутой уксусом. Закуска: селедочка, салат из тертой белой редьки с жареным луком и печеночный паштет из печенки с крутыми яйцами. Слева от отца, сидящего во главе стола, на деревянной доске лежит каравай ржаного хлеба. Рядом матово поблескивает бутылка ледяной водки, только что извлеченная из морозилки. Эти воскресные обеды – наша семейная традиция, наш ритуал. Бывает, что в гости приходит бабушка Анна Михайловна. Но на этот раз привычный порядок вещей нарушен. Мы еще не успели сесть за стол, как раздается звонок в дверь, и отец идет открывать.

Кто бы это мог быть? Что за внезапные гости? Гостем оказывается приятель отца, доктор Иосиф Ирлин, который живет в соседнем подъезде. Я его знаю давно, с тех пор, как мы переехали в кооперативный «белый» дом на улице Маршала Бирюзова. Раньше доктор Ирлин тоже занимался медицинскими исследованиями, но потом подал документы на выезд и лишился и своей лаборатории, и научной должности. Ирлина и его жену Свету Гранникову, которая тоже прежде занималась наукой, окружает какая-то странная аура. О них взрослые говорят, что им было «отказано в выезде». Власти решили, что Ирлин имел доступ к медицинским данным стратегического значения, и он оказался в бессрочном «карантине». К весне 80-го Ирлин с женой уже были отказниками два года. От этого страшного слова у меня под языком появляется привкус жженой резины. Но я уверен, что с нами такого не случится. Мы просто «ждем разрешения на выезд», ведь именно так говорят родители. Прошел уже год и два месяца с тех пор, как мы подали документы. И совсем скоро получим ответ. Я-то знаю, что родители все предусмотрели; они ведь никогда не ошибаются.

Гость садится с нами за стол. Отец наливает – мужчинам водку, маме – белое вино. Я пью золотистый виноградный сок из бокала, как взрослый. Некоторое время мы молча едим: свежий ржаной хлеб, хорошую селедку, которая на вкус напоминает лососину свежего посола, редьку, в которой соединились века еврейских печалей и радостей. Но постепенно молчание становится тягостным, и Ирлин решает развлечь нас анекдотом про трех лесных зверей, которые задумали эмигрировать в Израиль. Анекдот этот я уже слышал, но приходится вежливо молчать. Кто-то медведю рассказал, что в Израиле у всех фамилии оканчиваются на «—уй», и он предлагает поменять фамилии до подачи документов в ОВИР. «Я буду Муй», – говорит Медведь. «А я буду Зуй», – говорит Заяц. «А я вообще не поеду», – говорит Хорек. Мама смотрит на заснеженную улицу. Перед винным уже выстроилась длинная очередь. У остановки медленно тормозит троллейбус, содрогаясь, точно дряхлый сверчок. Несмотря на мороз, окна венерического диспансера на территории городской больницы №52, расположенной через дорогу от нашего дома, распахнуты настежь. Мама не смеется над анекдотом про зверей-отъезжантов, но отец выдавливает смешок и наливает себе и гостю еще водки.

– Мы с мамочкой хотим тебе что-то сказать, – произносит отец.

Я поднимаю взгляд от тарелки, на которой перламутровый кусочек селедки плывет по синим фаянсовым волнам. Взгляд у отца какой-то ускользающий.

– На прошлой неделе пришла открытка из ОВИРа, извещение. Мы с мамой ходили в четверг. Нам отказали в выездной визе. Но через полгода мы можем повторно по…

– … не хочу! – выкрикиваю я и вскакиваю с кухонного диванчика.

– Вот этого я боялся больше всего, – говорит отец доктору Ирлину. Я стремглав выбегаю из кухни. Мирное течение воскресного дня непоправимо нарушено. Испорчен не только семейный обед, но и само обещание счастья. Будущее искорежено. Я вылетаю из кухни, захлебываясь криком и рыданиями, но вот только теперь, когда я вспоминаю и восстанавливаю события этого дня, все почему-то происходит в замедленной съемке, так что я успеваю рассмотреть царапины на паркетном полу, корочку грязи, присохшую к маминым черным сапогам, стоящим в прихожей, ножки вешалки, погрызенные нашей таксой Рэдкой, неровно выписанный золотой орнамент на алебастровой маске китайского воина, которую я прошлым летом в лагере сделал в подарок родителям.

Я бросился на постель. Родители вошли в мою комнату и сели рядом.

– Это лишь на время, через полгода мы подадим документы заново, и уж тогда наверняка получим разрешение на выезд, – говорили они, пытаясь меня успокоить. Но у меня началась истерика. Я плакал и никак не мог остановиться.

– Не пойду больше в эту школу, не пойду! – твердил я.

Быть может, я плакал так безутешно потому, что оплакивал ушедшее детство. В июне 1980 года мне должно было исполниться тринадцать, и по еврейским законам я становился «Бар мицва», – уже не мальчик, а взрослый. Наверное в тот зимний день, когда я узнал, что я – отказник, раньше срока закончилось еврейское детство. Переход в новый возраст не был отмечен религиозной церемонией с участием раввина. Просто в этот день я перестал верить во всемогущество своих родителей. Клише порой обладают целительной силой, я в этом давно убедился. Поэтому не могу не сказать, что тот день разбилось зеркало мечты. Мечтая об отъезде, я видел себя в этом зеркале, окруженным сверстниками, среди которых я бы не чувствовал себя еврейским изгоем. Может, я мечтал о гармоничной ассимиляции, невозможной в России? Или это были просто идеалистические фантазии советского ребенка о жизни в другом мире?

Когда я стал отказником, пропасть между мной и одноклассниками сделалась еще глубже. Теперь я носил в себе тайну, которую никому не мог доверить. Тайну знали только мои ближайшие друзья, но их не было среди одноклассников. Вплоть до старших классов в советской школе, а потом еще три курса в университете, мне предстояло вести двойную жизнь. Вспоминая прошлое, я поражаюсь, как же это я ни разу не прокололся, не выдал себя. Тридцать лет прошло, а я не устаю удивляться, какой же запас душевной гибкости таит в себе натура ребенка, позволяя ему приспособиться почти к любым обстоятельствам. В школе я ловко изображал «нормального» советского подростка, а дома участвовал в опасной, тайной жизни отказнической семьи. Конечно, мои родители всячески оберегали, прикрывали и щадили меня. Кроме того, как большинство тинэйджеров, я был эгоистичен и сосредоточен на самом себе, и поэтому в отказнической жизни моих родителей было немало минут и часов отчаяния и опасности, которые прошли мимо меня, почти не оставив следа.

В 1980-е годы по Москве ходил анекдот, полный висельного юмора: в ОВИРе на автоответчике записан голос, который говорит: «Ждите отказа, ждите отказа» – вместо дежурной фразы «Ждите ответа». Этот анекдот как нельзя точнее передает тогдашнюю атмосферу безнадежности. Весна, лето и осень 1980 года принадлежат к самым мрачным периодам в истории нашей семьи. В феврале 1980-го нам в первый – и далеко не в последний – раз отказали в разрешении на выезд. В июле того же года отца со скандалом исключили из Союза советских писателей, и он лишился своего последнего профессионального прибежища. В «Комсомольской правде» было помещено пасквильное стихотворение о моем отце. Оно называлось «Разговор с покинувшим Родину» и открывалось такими строчками: «Для тебя территория, а для меня – / это родина, сукин ты сын. / Да исторгнет тебя, как с похмелья, земля / С тяжким вздохом берез и осин».

Автором был один из секретарей московского отделения Союза писателей, Станислав Куняев. То, что удар нанес именно он, было особенно знаменательным, поскольку в шестидесятые и в начале семидесятых Куняев активно общался с еврейско-русскими поэтами, в том числе с Борисом Слуцким, Александром Межировым и моим отцом. Именно в те годы, когда поднялась и затем спала волна большой еврейской эмиграции, Куняев выдвинулся как один из вождей русских шовинистов от культуры внутри советского литературного сообщества. Именно Куняев, а также его подельники Кожинов и Палиевский стали в поздние семидесятые говорить и писать о русскоязычных писателях еврейского происхождения, которые, по словам этих публицистов-ксенофобов, рано или поздно выкажут свою личину еврейского чужака. «… <Т> ак скитайся, как вечная тень, / ненадолго насытивший желчную кровь / исчезающий оборотень», – кликушествовал Куняев со страниц советской газеты, которую в те годы читали десятки миллионов. В куняевских стихах слышна и государственная антиеврейская риторика, и собственное, личное поэтическое юродство. В этом шельмовании соединились и смешались разные антиеврейские мотивы христианства и марксизма, имперской и советской России – и Агасфер (ставший в послевоенные сталинские годы «безродным космополитом»), и кровавый навет, и «Протоколы сионских мудрецов», и «талмудизм и начетничество», и не сходившая со страниц советской печати антиизраильская пропаганда. Но кроме всего прочего, в пасквиле Куняева содержалась конкретная историческая и биографическая ложь: ведь моего отца и его семью не отпустили в эмиграцию на «скитания», а выгнали из профессий и держали взаперти.

Отец был подавлен куняевским стихотворением и сразу же написал открытое письмо протеста, но «Комсомольская правда» его, разумеется, не опубликовала. Скандальное исключение из Союза писателей и шельмование в центральной печати были прямым остракизмом. Издание трех книг отца – долгожданного сборника стихов «Зимний корабль», автобиографического романа для юношества «Охота на рыжего дьявола» и книги переводов литовской поэзии – было тут же остановлено. Роман находился уже на стадии корректуры, и издательство варварски рассыпало типографский набор и уничтожило книгу. Помню, как я рассматривал корректуру и любовался иллюстрациями in folio, разложенными на отцовском столе. Актами санкционированного вандализма режим наказывал отца за попытку эмигрировать. Но это был двойной государственный садизм, поскольку наказанием стал не только остракизм, но и сам отказ. Запрет на издание «Зимнего корабля» оказался тяжелейшим литературным испытанием. Даже в урезанном виде, с купюрами, к которым принудили автора (в частности, отца заставили исключить из книги стихотворение «Моя славянская душа в еврейской упаковке…»), книга стала бы литературным событием, выйди она в 1980-м году.

Отец оплакивал свои книги. Теперь, когда он попал в черный список, литераторские заработки иссякли. Закончились заказы на переводы, прекратились выступления. К лету 1980-го года родители потратили все сбережения до копейки и столкнулись с настоящими финансовыми трудностями, – впервые с начала 1960-х, когда отец еще учился в аспирантуре, а мама была студенткой-филологиней. Мы быстро распродали фамильные ценности, прадедушкины золотые часы и кое-что из маминых ювелирных украшений, а также драгоценные букинистические издания и те немногие предметы антиквариата, которые водились в доме. Почему-то помню миловидную даму, собирательницу резной мебели, которая пришла покупать наш «славянский шкаф» и оказалась двоюродной сестрой моей одноклассницы Лены Щ. Пришлось придумать легенду, будто мы модернизируем квартиру в скандинавском стиле, но мне показалось, что покупательница шкафа все поняла.

Родителям был необходим источник регулярного дохода. Вернуться на прежнюю работу они не могли. Статус отказника был по сути клеймом отверженного. Именно поэтому так много отказников работало не по специальности – кто сторожем на автостоянке, кто кочегаром в котельной, кто дворником. Оглядевшись в поисках возможных вариантов, отец устроился врачом-лаборантом в одну из крупнейших московских больниц – в вечно переполненное отделение скорой помощи. Получал он там примерно треть своей прежней академической зарплаты, и работал сутки через двое. Кроме того, отец махнул рукой на свою сильнейшую близорукость и астигматизм, и принялся по ночам подрабатывать, как это тогда называли, «бомбилой», то есть таксистом-частником. Доктор наук, автор книг, он возил по Москве спекулянтов, фарцовщиков и проституток, частенько подбирая клиентуру у ресторанов в центре города. Порой он возвращался домой уже под утро, с пачкой мятых купюр в кармане, – двадцать-тридцать рублей, пропахших вином и потными ладонями. Отец был разъярен, подавлен, унижен. Он жаждал мщения. Теперь родители ненавидели советскую систему всем сердцем, именно ненавидели, а не просто находились с ней в состоянии интеллектуальной конфронтации. Помню июль 1980 года, когда в Москве проходили Олимпийские игры, те самые, которые бойкотировали Соединенные Штаты и еще около пятидесяти стран. У нас в гостях была бабушка, и мы всей семьей смотрели по телевизору торжественное открытие Олимпиады. По стадиону в Лужниках маршировала колонна детей в алых пионерских галстуках. Бабушка, сирота сталинской поры, умилялась вслух:

– Ой, смотрите, детки.

Отец потемнел лицом и, не глядя на нее, медленно и мрачно произнес:

– Это, Анна Михайловна, те самые детки, родители которых травят нас, и сами они, когда вырастут, будут травить вашего внука.

Я поразился переменам в отце.

По мере того, как разгорались военные действия в Афганистане, отношения между СССР и Западом становились все хуже и хуже, напоминая преддверие Карибского (Кубинского) кризиса 1962 года. На фоне такой политической эскалации мои родители стали активно участвовать в отказнических акциях, культурных, научных и политических, и одновременно искали живых контактов с западными дипломатами и журналистами. Они стали бывать в британском и американском посольствах на разных культурных мероприятиях. В то время им была особенно необходима отдушина, атмосфера свободы, и походы в западные посольства давали им большой заряд бодрости. В декабре 1980 года-го отца арестовали у дверей британского посольства, когда они с мамой выходили с просмотра нового фильма. На глазах у всех, прямо на Смоленской набережной, отца оттащили от мамы, затолкали в машину без опознавательных знаков и отвезли в местное отделение милиции. Там его допрашивали офицеры КГБ. Мама вернулась домой одна, не зная, чего ожидать, что сказать мне и что предпринять. С отцом «беседовали» полночи, и он возвратился домой под утро, потрясенный допросом. Я знаю, что ему угрожали, но я до сих пор не решаюсь спросить у него, как это все происходило. Знаю только, что грозили не только арестом и заключением. Козырем гэбэшников были откровенные угрозы в адрес жены и сына. После этого превентивного ареста родители затаились и почти два года не занимались активной отказнической деятельностью. Они каждые полгода заново подавали документы на выезд, надеясь, что климат изменится к лучшему. Но после смерти Брежнева в 1982 году обстановка в стране лишь ухудшилась. К власти пришел Андропов. Начался режим чекистов и трупов.

Ответом отца на превентивный арест и запугивание органами госбезопасности стал протест писателя-отказника. Теперь его энергия выплескивалась не в участие в антиправительственных акциях и демонстрациях, а в желание запечатлеть правду об отказниках. В 1979—1980 отец сочинил первую часть романа-трилогии об исковерканных судьбах советских евреев, который станет известен под названием «Герберт и Нэлли» (в английском переводе Doctor Levitin.) Тринадцатилетним юношей я прочел первую часть романа в рукописи. Прототипом главного героя, профессора медицины Герберта Анатольевича Левитина, послужил доктор Норберт Магазаник, наш сотоварищ по отказу, известный московский врач-терапевт. По ходу романа еврейство доктора Левитина превращается из национальной маски в историческую и духовную миссию. Еврейский профессор женат на русской деревенской женщине, и решение эмигрировать приводит семью Левитиных к цепи трагических событий, венцом которых становится гибель их сына в Афганистане, которую жена Левитина не смогла пережить. «Мне никогда не будет лучше, потому что я больше ни во что не верю», – говорит умирающая жена мужу-еврею. – Ни в твоего страшного Бога, ни в моего бессильного Христа». Брак евреев с Россией обречен. Из романа явствует, что другого пути нет. Или ты эмигрируешь, или погибнешь! Именно с этим выбором столкнулся отец, пока вдыхал жизнь в доктора Левитина и предрешал участь героев своего романа. Но ирония происходившего с нами, даже не ирония, а злейшая шутка судьбы, заключалась в том, что, в отличие от главного героя, его cоздатель, вложивший в доктора Левитина всю свою душу, жил не на страницах романа. И сам автор, и его семья. Первая часть саги о враче-отказнике завершалась. А врач-писатель и его семья продолжали существовать в невымышленном советском мире, стараясь вытерпеть и вынести жизнь, которая была и лучше, и хуже художественного вымысла. Главный прозаический императив нашей жизни состоял в том, чтобы выжить, сохранить себя, дождаться отъезда. Долго ли ждать? «Если бы знать», – произносит Ольга в финале «Трех сестер». «Если бы знать…»

Как собраться с духом и начать новую жизнь, если ты стоишь на развалинах старой, от которой ты хотел спастись бегством, но не сумел? К началу 1981-го года мои родители решили, что, вместо мясорубки на скорой помощи и вместо ночных разъездов таксиста-бомбилы отцу нужна стабильная работа. В отличие от тех, кто работал в научно-исследовательских институтах или же в престижных больницах и ведомственных госпиталях, рядовым врачам в СССР платили скудно, и в стране их всегда не хватало. Однако мой отец не занимался клинической медицинской практикой с 1960—61 годов, когда он служил врачом в танковых войсках в Беларуси. Взвесив разные варианты, отец решил подать заявления в Институт усовершенствования врачей, где как раз был объявлен прием на курсы эндокринологов. Эта область медицины всегда его занимала, но шансы отказника попасть на стипендиальную программу были невелики. Уже из анкеты становилось понятно, что если на место претендует бывший сотрудник академического института с научными степенями и множеством публикаций, то он не иначе как отказник. Но произошло чудо местного значения. Профессора, заведовавшие программой по эндокринологии, то ли зазевались, то ли сделали ставку на клинический опыт сорокачетырехлетнего врача, и отца приняли на курсы.

Пройдя полугодовую переподготовку в Институте усовершенствования врачей, отец нашел работу в районной поликлинике на северо-западе Москвы, рядом со станцией метро «Войковская», примерно в получасе ходьбы от нашего дома. Это была типичная советская поликлиника с длинными очередями на прием, с пожилыми медсестрами, шаркающими по темным коридорам и мало чем отличающимся от престарелых пациенток, с древними ржавыми радиаторами и спертым воздухом. Должность главврача в поликлинике занимала суровая женщина из тех, кто долго пробивался и крепко держался за свое положение. Это была крашеная блондинка с партбилетом в кармане и рубленой речью, носившая строгие темные костюмы и неизменный рулон перманента на голове. Отца она приняла на работу, сразу раскусив свою выгоду, – заполучить доктора наук на скромную зарплату врача в районной поликлинике. Но последующие шесть с половиной лет главврач прикрывала отца, даже после того, как к ней c визитами повадились гэбэшники в штатском, приставленные следить за отцом. Главврачиха одновременно и подмазывала шестеренки системы, и подсыпала в них песок. Много позже мы узнали, что она из семьи репрессированных в сталинские годы. Быть может, она подспудно ощущала солидарность с нашей семьей, потому что и мы были жертвами советской системы?

Отец проработал районным эндокринологом с начала 1981 до мая 1987 года. У него быстро образовались почитатели среди пациентов, особенно из числа страдавших ожирением и бесплодием. Отец разрабатывал индивидуальные планы лечения для диабетиков и новаторские по тем временам диеты. Пациенты, благодарные хорошему еврейскому доктору, не придавали значения бродившим по поликлинике слухам, а вот среди врачей находились и те, кто обходил стороной коллегу-отказника. Вернувшись домой после приема в поликлинике, отец извлекал из портфеля подношения пациентов: коньяк, шоколад, икра. Иногда в кармане белого халата оказывалась купюра, вложенная рукой благодарного больного. «Врачи цветов не едят», – любил говорить мой друг Макс Муссель, который часто бывал у нас по вечерам и видел, как отец выгружает эти дары, словно заправский фельдшер из земской больнице, с которым крестьяне расплачиваются «курами да медом».

Мой отец избегал совещаний и административных мероприятий в поликлинике, но искренне любил своих пациентов. У него были свои представления о справедливом порядке приема. По его просьбе медсестра Полина Матвеевна вывесила на двери кабинета объявление: кроме ветеранов войны, которым по закону в Советском Союзе полагались разные привилегии, без очереди принимались учителя и врачи. Я это объявление много раз видел, вот только не додумался сфотографировать. Кроме того, отец всегда по-особенному относился к больным из числа отказников. Помню одну его пациентку, женщину чуть за тридцать, муж которой за годы отказа сделался очень религиозным человеком. Раньше он работал инженером-программистом, но после увольнения устроился ночным сторожем при крупной автобазе. Во время ночных дежурств он сидел в будке автобазы, изучая священные тексты. Худощавый, с огненно-рыжей шевелюрой, бородатый, он был похож на цадика, еврея, отмеченного особым благочестием. И вот как-то раз сторож-цадик и его жена пришли к отцу на прием и рассказали, что уже пять лет безуспешно пытаются стать родителями. Отец осмотрел пациентку, худенькую, застенчивую женщину с длинными изящными пальцами и шафрановыми глазами Суламифи. (Я потом видел эту чету на собраниях отказников). Он заподозрил нарушения в функции щитовидной железы, выписал направление на анализ крови, и через неделю начал лечить ее от гипотиреоза. А спустя четыре месяца пациентка забеременела и в срок благополучно родила здорового мальчика, которого отец, приглашенный быть сандаком, держал на руках во время обрезания. Впоследствии у них родились еще дети. Позже я узнал, что в Израиле, куда они наконец уехали в 1987 году, благочестивый сторож стал раввином.

Каждодевная жизнь отца протекали вот так: полдня он принимал пациентов в поликлинике, другую половину дня отдавал писательству, иногда принимал больных на дому частным образом. Раз в неделю он консультировал в Четвертой Градской больнице, которая осенью 1985-го сыграет свою роль в разгар преследований отца. Хотя отцовская клиническая работа приносила нашей семье меру финансовой стабильности, она не могла стать для него второй карьерой. Да и мог ли он помышлять о какой-либо карьере, балансируя на краю бездны?

Мама долго не могла найти хоть мало-мальски пристойную работу по профессии. Ее как человека деятельного, талантливого преподавателя, угнетало отлучение от любимого дела. Но сидеть без работы было не только тяжело, но и опасно. В какой-то момент маму вызвали в местное отделение милиции и завели разговор о «тунеядстве», – хотя теоретически в СССР женщины имели право быть «домохозяйками». Она искала преподавательскую работу, но ни в вузы, ни в школы ее не брали, поскольку записи в трудовой книжке неоспоримо указывали на перерыв в трудовом стаже и намекали на его причину. Доверить «предателю» преподавать, и не что-нибудь, а язык идеологических противников – на такой риск не отважился бы ни один декан института или директор советской школы. Внештатная переводческая работу маме тоже была недоступна. Оставались частные уроки, которые не приносили большой радости. Благодаря помощи одного приятеля моих родителей, который не принадлежал к отказникам, но очень нам сочувствовал, мама чуть было не устроилась ночным инспектором подвалов и котельных, однако и эта затея успехом не увенчалась. Только к концу 1982 года, при посредничестве одного из отцовских пациентов-диабетиков, маму взяли преподавать английский на полставки в районный ДК. Дома культуры были кривыми зеркалами советской культурной жизни, частью огромной, разветвленной сети общественных центров образования и досуга. В ДК крутили кино, ставили спекаткли, устраивали концерты, в том числе и всевозможных самодеятельных коллективов, в кружках при домах культуры чем только не занимались, чего только там не преподавали – от макраме до поэтического мастерства, от истории русского зодчества до истории «Битлз». Пять лет мама вела в этом заведении курс английского языка для старшеклассников. Обстановка в ДК царила застойная. Вечером, вернувшись с работы, мама развлекала нас зарисовками из быта своего ДК, изображала сослуживцев, провинциальный выговор, излюбленные словечки. Самые комические истории мама брала из жизни и трудов своей директрисы, полуграмотной, глубоко коррумпированной, но, в сущности, незлой советской чиновницы. Происходила директриса из московского люмпен-пролетариата, откуда-то с Абельмановской заставы. Мою маму она считала утонченной аристократкой, заблудившейся где-то в диких степях советской истории. Основное занятие директрисы состояло в том, что она гоняла чаи в обществе двух помощниц-администраторш, которых мама называла «чаевницы». Я до сих пор прошу маму, чтобы она по памяти записала эти невыдуманные истории из жизни Дома культуры, но она отказывается.

По мере того, как мои родители становились отказниками, менялось их социальное окружение. Наша семья оказалась в изоляции. Изоляция наступала постепенно. Сразу после того, как родители подали на выезд, отношения с нашей семьей прервали практически все мамины коллеги по Высшим курсам иностранных языков, и коллеги отца из института Гамалея. Поначалу коллеги и бывшие аспиранты еще робко позванивали отцу и даже заглядывали в гости. Стенания в духе: «учитель, на кого ты нас покидаешь?» некоторое время раздавались у нас на кухне, но вскоре даже телефонные звонки прекратились, стенания утихли, и ручеек посетителей иссяк. Из всех маминых коллег и подруг по работе, среди которых были ее бывшие сокурсницы по ИнЯзу, только одна продолжала с нами знаться. Еще одна мамина подруга-сослуживица время от времени звонила из уличного телефона-автомата. Звонила проверить, живы ли мы, и молча дышала в трубку. Мама узнавала ее дыхание и спрашивала: «К., это ты?» Кое-кто из родни, в том числе мамина родная тетка, профессор медицины в Ставрополе, и троюродные сестры родителей, вдруг удивительным образом потеряли наш телефон и адрес. Мне приходится напоминать себе, что я пишу эти строки не для того, чтобы обвинять или сводить счеты. Но я до сих пор помню то клаустрофобное, почти физическое, ощущение опускающегося потолка, надвигающихся стен. Родители мало-помалу оказывались в социальном заточении. Изоляция отказа пожирала наше прошлое, подобно тому, как песок в пустыне поглощает любые следы.

Но особенно тяжело отцу далась трусость собратьев по литературной жизни. Якшаться с отцом теперь боялись и ленинградские литераторы, с которыми он был знаком еще с конца пятидесятых, и московские, с которыми он сблизился, переехав в столицу. Сколько раз в детстве я видел отца в компании этих людей в Центральном Доме литераторов – в ресторане, в бильярдной, в гостиной, на выступлениях в Малом и Большом залах. Поэты, прозаики, переводчики, которые когда-то приходили к нам домой, выпивали у нас на кухне, отныне шарахались от отца, как от зачумленного. А ведь после исключения из Союза писателей и запугиваний со стороны сотрудников КГБ он так нуждался хотя бы в личной моральной поддержке собратьев по перу. Стыд за собственную бесхребетность усугубляет молчание и отречение, а молчание и отречение питают друг друга, порождая еще больший стыд и еще большую трусость. Конформизм всюду одинаков. В юности я не раз убеждался в том, что зачастую конформизм порождается именно страхом, причем страх несоразмерен реальной опасности. Но сознавая это, все равно трудно понять поведение Ильи Авербаха, близкого друга отца, его однокашника по медицинскому институту – одаренного поэта, ставшего талантливым кинорежиссером. Когда отец в минуту отчаяния обратился к Авербаху за помощью, тот отказал ему помочь. И это был далеко не единственный случай. Советская художественная и интеллектуальная элита безропотно помогала режиму изолировать тех, кто попал в государственную в опалу, окружала жертву преследований молчанием. Это лишь подтверждает, что советская система пусть и грубо, но действовала на индивидуальном уровне, на уровне совести и памяти отдельных людей. А ведь это были даже не годы сталинизма и большого террора, а самый закат советской эпохи.

К 1981-му наш круг общения полностью изменился и почти целиком состоял из отказников. Советский режим изолировал отказников от советского мейнстрима, загоняя нас за ограду страха, недоверия и враждебности. По некоторым данным, в середине 1980-х годов в СССР было около 20,000 отказников, и только в Москве проживало не менее 5,000. Отказники были замкнутой общиной внутри советского общества, по сути отгороженной даже от тех советских евреев, которые не собирались и не пытались эмигрировать. У отказников были свои социальные коды и ритуалы, свои тайные общества и семинары, своя иерархия и силовая верхушка, своя элита – старейшины, некоторым из которых было доверено делить помощь, поступавшую с Запада. У отказников была своя политика и свои интриги, и даже свои свахи. К концу 1970-х – началу 1980-х было немало семей, которые просидели в отказе уже десять, пятнадцать лет. Были дети, родившиеся в отказнических семьях. Мальчики и девочки, подобные мне, отказниками достигали совершеннолетия, годами вели двойную жизнь – советские дети в школе, отказники дома. Внутри этого тесного круга люди знакомились, влюблялись, женились и разводились, заводили любовные связи, уходили к любовникам или любовницам из среды отказников. Ходила кисло-сладкая шутка, что коль скоро юноши и девушки из отказнических семей будут жениться и рожать детей, их поголовье начнет расти естественным путем. Проработав год или чуть больше в поликлинике, отец стал воспринимать отказников как иностранцев, незаконно удерживаемых в Советском Союзе и ожидающих освобождения. «Мы – иностранные специалисты, временно задержанные и работающие в СССР», – говорил отец на собраниях отказников. – «Мы не должны поддерживать с властями никаких отношений, кроме самого необходимого минимума, какого требует наш собственный профессионализм». Стараясь рационально осмыслить положение отказника и достойно нести это бремя, отец не переставал тосковать по утраченным литературным и научным связям. Двойная изоляция была вдвойне мучительной.

Что же касается меня самого, еще подростком я понял, что отказники – замкнутое сообщество. Что мы варимся в собственном соку. Хотя между собой юные отказники могли открыто и откровенно говорить о том, что нельзя обсуждать с обычными сверстниками, в тринадцать-четырнадцать лет я не мог представить, что весь мой круг общения будет состоять из детей отказа. Только в этом смысле я был свободнее родителей; у меня было больше свободы выбирать, с кем общаться, с кем дружить. Осознавая себя евреем в широком национальном и историческом смысле, в те годы я не интересовался изучением иврита и Торы – теми важными подпольными делами, в которых участвовала некоторая часть юных отказников. Мне хотелось большего, чем героизм отказнического гетто. Тлеющая надежда на Исход согревала недостаточно. Притворяясь советским школьником, я учился с таким упорством, словно мне предстояло прожить в Советском Союзе еще долгие-долгие годы.