Читать книгу Klein, aber (nicht immer) fein - Teil 2 - Manfred Stuhrmann-Spangenberg - Страница 15

Bleiben oder Gehen?

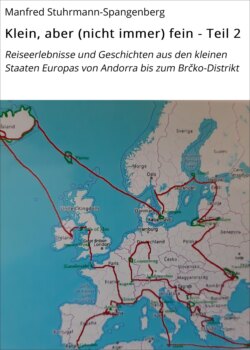

ОглавлениеFragen Sie doch mal einen Engländer, ob er den „Sleeve-Channel“ kennt. Jede Wette, dass der Begriff „Ärmelkanal“ nicht zu seinem Sprachschatz zählt. Den „English Channel“ kennt er garantiert. Diese Bezeichnung hört man nun wiederum in Frankreich nicht gern, denn von dort stammt wohl der auch heute noch gebräuchliche Name „La Manche“, also „Der Ärmel“. Mon Dieu, die Franzosen haben ja auch irgendwie Recht, denn dieser Meeresarm des Atlantiks gehört weder den Briten, noch ihnen. Zu einem Meeresarm passt die Bezeichnung „Ärmel“ doch sehr gut, zumal diese etwa 563 Kilometer lange Wasserstraße auch noch wie ein sich nach Osten verjüngender Arm geformt ist. Und im Südwesten, also etwa in der Achselhöhle, liegt eine Inselgruppe, die gemeinhin als „Kanalinseln“ bekannt ist. Geografisch würde man die in der Bucht von Saint-Malo liegenden Inseln wohl eindeutig Frankreich zuordnen. Politisch und durchaus auch historisch allerdings nicht. Die Kanalinseln gehören aber auch weder zum Vereinigten Königreich, noch sind sie eine Kronkolonie. Sie sind als sogenannter „Kronbesitz“ direkt der britischen Krone unterstellt. Die Inselgruppe gehört auch nicht der EU an, wohl aber dem Zollgebiet der EU. Und jetzt kommt wahrscheinlich ja auch noch dieser unsinnige Brexit. Was wird dann aus den Kanalinseln? Hoffen wir für die Insulaner, dass sie dann – zum Beispiel aus beruflichen Gründen – nicht wieder die gleiche Entscheidung treffen müssen wie ihre Eltern und Großeltern vor fast 80 Jahren: Bleiben oder Gehen?

Lassen Sie sich nicht verwirren, liebe Leserschaft, merken Sie sich vorerst einfach, dass die Kanalinseln weder zum Vereinigten Königreich noch zu Frankreich gehören. Souverän sind sie aber trotzdem nicht, da sie dem britischen Königshaus unterstellt sind. Natürlich hat Queen Elizabeth viel zu viele Pflichten zu erfüllen, um sich auch noch um die Verwaltung dieser sogenannten „Bailiwicks“ (Vogteien) zu kümmern. Die Verwaltung obliegt dem Vogt von Jersey und dem Vogt von Guernsey. Alle Inseln der Gruppe gehören einer dieser beiden Vogteien an. Das war so, das ist so, und das soll gern auch so bleiben. Nur im vermeintlich „Tausendjährigen Reich“, dass sich dann als ein „Dutzendjähriges Reichlein“ entpuppte, sah man das anders. Während der Zeit der deutschen Besatzung wurde die Inselgruppe der Einfachheit halber dem besetzten Frankreich zugeordnet. Während aber in der benachbarten Normandie im zweiten Weltkrieg viele Schlachten geschlagen wurden, blieben die Kanalinseln von Kämpfen verschont. Es gibt keinen besseren Ort, um sich auf Jersey über diese Zeit zu informieren, als den „Jersey War Tunnel“.

Für die allermeisten von uns ist der Zweite Weltkrieg Geschichte. Glücklicherweise. Umso wichtiger wird es, in Museen an diese Zeit zu erinnern, denn „Nie wieder Krieg!“ ist kein bloßer Slogan, sondern eine aus der Erinnerung an die Gräuel des Krieges hervorgegangene Überzeugung. Ich habe während meiner Reisen etliche Kriegsmuseen in vielen Ländern besucht. Der „Jersey War Tunnel“ ragt unter all diesen Museen heraus. Denn an allererster Stelle geht es hier um Menschen. Insulaner, Verteidiger und Befreier, Zwangsarbeiter, Besatzer. Auf Jersey lebten seinerzeit rund 50.000 Einheimische. Nachdem die britischen Truppen die Kanalinseln kampflos verlassen hatten, standen die Insulaner Ende Juni 1940 vor der wohl schwersten Entscheidung ihres Lebens: Bleiben oder Gehen? Knapp die Hälfte der Einwohner registrierte sich für die Evakuierung nach England. Als Besucher des Museums erfährt man die Gründe von Zeitzeugen, warum diese sich jeweils für oder gegen die Evakuierung entschieden haben. Am Ende hatte nicht zuletzt die Entscheidung der Inselregierung, vor Ort zu bleiben, dazu geführt, dass nur etwa 6.600 Einwohner die teilweise chaotisch überfüllten Evakuierungsschiffe bestiegen und nach England ausreisten. Einige der Registrierten hatten ihre Häuser bereits verlassen und bestiegen dann doch kein Evakuierungsschiff. Manche dieser Menschen mussten bei der Rückkehr zu ihren Häusern feststellen, dass Nachbarn bereits begonnen hatten, diese auszuräumen. Bleiben oder Gehen, was für eine schwere Entscheidung.

Und dann kamen sie, die Deutschen. Wie sollte man den Besatzern begegnen? Offener Widerstand war offensichtlich zwecklos. Aber wie sollte man reagieren, wenn ein Deutscher höflich fragt, ob er sich den Garten anschauen dürfe, weil er von der Blumenpracht begeistert sei? Oder ob man ihm die Wäsche waschen würde, gegen Bezahlung, natürlich? Mit derartigen Beispielen wird man im Museum konfrontiert. Wie hätten Sie reagiert? Verstehen Sie, liebe Leserinnen und Leser, mich nicht falsch. Die Wehrmacht kam als Besatzungsmacht und war nicht auf einem Betriebsausflug zu Gast bei Freunden. Aber insbesondere in der ersten Zeit der Besatzung mussten sich die Soldaten hier auf dieser Insel wie im Urlaub fühlen. Viele Fotos in der Ausstellung zeigen das. Und als glückliche Urlauber begegneten diese deutschen Soldaten den Einheimischen völlig anders als die Truppen, die anderenorts Dörfer und Städte nach schweren Kämpfen erobert haben. Die Ausstellung beschönigt nichts. Sie nennt Denunziation „Denunziation“, Kollaboration „Kollaboration“, Arrangement „Arrangement“, passiven Widerstand „passiven Widerstand“ und Opposition „Opposition“. Für all das gibt es Beispiele, inklusive der jeweiligen Motivationen dahinter.

Auch die Rolle der Briten wird sehr offen dargestellt. Die Entscheidung, die Inseln kampflos zu verlassen, war auch im Vereinigten Königreich umstritten. So wurde es schließlich den Deutschen ermöglicht, britischen Kronbesitz an sich zu nehmen. Der einzige britische Grund und Boden, den die Deutschen im Zweiten Weltkrieg besetzen konnten. Die Entmilitarisierung der Inseln wurde den Deutschen aus taktischen Gründen nicht mitgeteilt. Einige Einwohner der Inseln mussten mit ihrem Leben dafür bezahlen, denn die deutsche Luftwaffe bombardierte die Häfen von Jersey und Guernsey in der Annahme, dass die dort vorhandenen Lastwagen Militärgüter transportierten. Hätten die Briten die Deutschen darüber informiert, dass ihre Truppen die Inseln bereits verlassen haben, wären diese Angriffe unterblieben. So die objektive und faire Aussage der Ausstellung. Auch die anfängliche Weigerung der Briten, im Winter 1944/45 Hilfstransporte des Roten Kreuzes zur Versorgung der hungernden Bevölkerung und der ebenso hungernden Besatzer auf die Inseln zu lassen, wird thematisiert. Selbstverständlich kamen die Briten dann nach der Kapitulation der Wehrmacht am 9. Mai 1945 als Befreier auf die Inseln und wurden mit großer Freude und Begeisterung von den Insulanern empfangen.

Das Museum trägt völlig zu Recht den Namen „Jersey War Tunnels“. Diese Tunnel wurden als „Hohlgangsanlage 8“ ab Sommer 1941 von tausenden Zwangsarbeitern und einigen Freiwilligen angelegt. Während insbesondere für die sowjetischen Zwangsarbeiter die Situation katastrophal war und viele von ihnen die Strapazen nicht überstanden, konnten sich die Freiwilligen über hohe Löhne und relativ gute Arbeitsbedingungen freuen. Verantwortlich für die Rekrutierung der Arbeiter war die sogenannte „Organisation Todt“. Geplant als militärische Anlage, wurde die Hohlgangsanlage 8 ab 1944 als voll funktionsfähiges Lazarett genutzt. Zwangsarbeit und zunehmende Unterdrückung der Bevölkerung, die Internierung und schließlich der Abtransport der jüdischen Bevölkerung in die Todeslager, all das ist hier viel besser nachvollziehbar und erfahrbar als zum Beispiel im Schulunterricht vermittelt werden kann.

Und wie war das noch einmal mit der menschlichen Seite? Mit den Beziehungen, die sich zwischen einigen Besatzern und einigen Insulanern, vornehmlich Insulanerinnen, entwickelten? Man kann vermuten, dass die anfangs ja äußerst vorteilhafte Versorgungslage in vielen Fällen ein gut nachvollziehbarer Grund für einige Insulanerinnen war, eine Beziehung mit einem Deutschen einzugehen. Hier und da wird es aber auch echte Liebe gewesen sein. Einen solchen Fall lernt man in der Ausstellung kennen. Die Sache endete dramatisch. Der deutsche Soldat desertierte und wurde zusammen mit seiner jungen einheimischen Freundin gefasst. Der Einsatz des „Bailiwicks“ führte dazu, dass die junge Frau freigelassen wurde, aber ihr Liebhaber nicht. Als Deserteur wurde er hingerichtet. Und nach dem Krieg? Die meisten der Beziehungen werden den Krieg nicht überlebt haben. Aber nicht alle Liebschaften blieben folgenlos. Eine dieser Folgen lerne ich auf der Fähre von Saint Malo nach Jersey persönlich kennen: Beth.

Eingang zum Museum „Jersey War Tunnel“