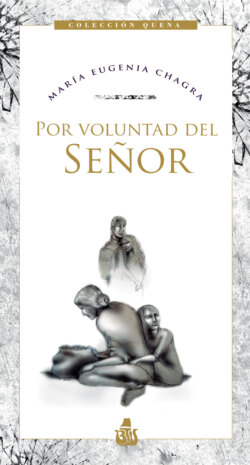

Читать книгу Por voluntad del Señor - María Eugenia Chagra - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

De las panaderas, de la historia de sus padres y de cómo terminaron vendiendo panes en el mercado

ОглавлениеEl sol ya pintaba el cielo de la preciosa mañana.

A las ocho en punto, un robusto hombre abrió las pesadas puertas de hierro anaranjado y comenzó la jornada.

Al instante entraron las panaderas, pulcras, blancas, almidonadas, oliendo a lavanda, como salidas de otra escena. Ingresaron con sus canastos cargados y sus pechos erguidos.

—Buenos días, dijeron al unísono.

—Buenos días, respondió la señora sentada a la puerta del mercado, con su pequeña voz, al percibir el crujido de sus amplias faldas mientras ellas desaparecían en el interior.

Eran tres: Julia, la más alta y flaca, quizás la mayor, aunque nadie podía dar fe de ello, siendo como eran tan iguales en sus diferencias, tan discretas, tan impenetrables; se le notaba cierto aire de mando sobre sus hermanas, lo que hacía parecer que era la primogénita. Haydée, la más regordeta y de aspecto bonachón, quizás por su cara de mofletes blandos y siempre sonrosados, que de tanto en tanto se estiraban en una sonrisa de dientes blancos y ojos picarones. Sara, tal vez la menor, a la que le costaba sostener la cabeza en alto como sus hermanas, la que escondía sus ojos con cierto pudor, la que se movía más pausadamente y enervaba cada tanto a la prusiana Julia.

Vivían las tres juntas y solas en una limpia y blanca casa a cinco cuadras del mercado. Cinco cuadras que formaban parte de la rutina diaria. Ir y venir de lunes a sábado desde hacía… ¿cuánto? En fin, tantos de los mismos días que ya era difícil contarlos.

Habían empezado casi junto con el mercado, cuando era solo un gran patio de tierra apisonada con puestos sembrados aquí y allá, sin orden ni legalidad. Cada día se asentaba allí el que podía, el que tenía algo para vender; lechugas, tomates y zapallos sembrados en el pequeño fondito de algún rancho de suburbio, o algunos huevos de unas gallinas flacas. Lo que fuera que procurara el sustento diario.

Todo mezclado, los tarros de leche espumosa, las frutas, las verduras, algún mostrador humilde con cortes de carne algo oscura, los changarines de siempre ofreciéndose para cualquier servicio, desde transportar las bolsas hasta hacer una mudanza; las comidas que ofrecían en pedazos de papel de estraza las gruesas morenas de largas y brillantes trenzas negras, que atravesaban la frontera para cambiar su miseria por una menor y que con sus mil y aromáticas especias endulzaban el aire enrarecido con tanto olor mixturado.

Entonces habían empezado ellas, no sabiendo qué otra cosa hacer, para asegurarse una vida digna después de la muerte de sus padres.

Fue Julia quien lo propuso; no podía ser de otra manera, desde muy pequeña se había acostumbrado a pensar por sus hermanas y por su propia madre, que vivía entre suspiros añorando la tierra perdida.

Ella fue quien dijo:

—Podríamos vender nuestros panes en el mercado.

Sus hermanas se asustaron. ¿Ellas salir a la calle? Al mercado, ¡¿a vender?!

—¡Virgen María Santísima!, dijeron mientras se persignaban.

—¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Trabajar en la casa de alguna señora limpiando o quizás planchando?

Mayor horror se dibujó en el rostro de sus hermanas. Ellas que eran unas señoritas tan educadas, de piel tan blanca, de finos y austeros modales. Nunca, eso era para las criollas del campo, para las torpes ignorantes de allá por el norte. Ellas eran hijas de inmigrantes que, si bien habían escapado de su patria perseguidos por el hambre y la guerra, eran europeos.

Madre contaba que allá tenían una gran casa con hermosas rejas y malvones colorados. Que servían la mesa con manteles de hilo bordado. Que sus ropas eran de señora. Aunque hubieran tenido que huir y empezar de nuevo y papá trabajar de carpintero, oficio que en su tierra era para él solo un pasatiempo, y aunque acá tuvieran que cuidar hasta el último centavo, y coser sus ropas, y cocer su pan.

—Tener que vivir entre estos, se lamentaba madre, si supieran, si conocieran el mundo del que venimos, nuestra tierra, nuestra maravillosa y lejana tierra, si supieran…, suspiraba, un día habremos de regresar, a nuestra casa y sus malvones, su patio iluminado de sol cada mañana, su gente educada, no como estos, ¡no como estos! Algún día, decía madre, volveremos a recuperar lo nuestro.

Y padre escuchaba en silencio, resignado de tanta queja y anhelo imposibles de satisfacer mientras madre continuaba:

—Algún día retornaremos…

Pero nunca llegó ese día; padre enfermó sin remedio, primero una simple descompostura, dolor en el pecho, un poco de tos, y ni hablar de hacer cama pues había que terminar ese mueble para el comedor de la señora de Fulánez, porque si no quién le toleraba los gritos y los desplantes:

—Que por eso no tienen nada, que son unos vagos, que en estos no se puede confiar.

Y el orgullo de padre no podía tolerar tamaña injusticia. Él, que había llegado sin nada y a fuerza de trabajar sin descanso, sin levantar la cabeza de la madera, respirando el polvillo que lo asfixiaba desde el amanecer hasta que se desvanecían los últimos rayos de luz tras el ventanuco del humilde galpón. Primero de ayudante en un tallerucho de mala muerte, donde el dueño, que era casi tan pobre como él, le enseñaba generosamente el oficio y compartía la poca tarea que les llegaba, la que él completaba con cuanta changa pudiera conseguir.

Si se pasó la vida trabajando, no sabía ya casi hacer otra cosa, ni ganas para el amor, ni para esa mujer que no podía más que soñar con lo perdido. Aunque había que reconocerle que, entre nostalgias y suspiros, tenía la pequeña piecita que habían construido limpia y sin mácula, igual que a las tres pequeñas hijas, en sus cuerpos y en sus almas, y que mientras él crecía en su trabajo haciéndose conocer por sus manos prodigiosas con la madera, la casa también crecía con el esfuerzo de ambos.

Él con el adobe, ella con las plantas, las carpetitas bordadas, las cortinas con volados, las paredes bien blanqueadas y las hijas impecables, con sus cabellos tirantes, sus pequeños delantales almidonados sobre los vestidos monacales (porque desde niñas debían aprender la pulcritud y el recato). El rosario en la cabeza cuando no en las manos, que debían estar ocupadas siempre en alguna tarea.

Aprendieron a coser, a bordar, a fregar los pisos de largos tablones de madera que padre colocara en los ratos libres que le dejaba el taller que por fin había logrado instalar como orgulloso y único dueño; arrodilladas con el trapo en la mano y la cera embadurnándoles las rodillas; a cocer el pan gordo y blanco, tan esponjoso que daban ganas de hincarle los dientes ni bien salía horneado de la gran cocina a leña que había sido una de las más gloriosas adquisiciones de la familia. Aprendieron a ser hacendosas mujercitas reflejos de madre.

—Niñas, niñas, a ver… a ver cómo hacen esa tarea, atiendan muy bien, primero pasan la cera prolija, pareja, bien parejita, que no quede ni un solo manchón, ¿ven…?, indicaba seriamente madre.

—Así me gusta, así, mmm, Haydée, qué cosa contigo, Haydée, siempre la más remolona, no debes dejarte estar, a pasar con fuerza ese cepillo pesado, que quiero ver que brillen los tablones de madera y los picaportes bronceados.

—Y mientras tanto a rezar, todas juntas a la vez, Dios te salve María sin pecado concebida. Así mis niñas, así, que mientras tengan trabajo que hacer y una oración en los labios, ninguno de los males que acechan tras estas puertas habrán de rozarles…

Sin embargo luego, cuando crecieron un poco más, el párroco de la pequeña iglesia del barrio habló con los padres, preocupado porque recibieran una mejor educación religiosa y se prepararan para la Primera Comunión. Entonces, atravesaron las puertas pese a los temores de madre.

Esto las acercó a un mundo diferente. Ahora los domingos, luego de la misa, aguardaban en la parroquia, donde una dama de caridad enseñaba el catecismo a los niños más pobres, y que quizás, conmovido su aristocrático corazón por la blancura de las niñas entre tanto changuito moreno y por sus modos sumisos, les enseñó las primeras letras que luego, en el silencio de las noches al finalizar sus oraciones, a escondidas, en la piecita que por fin tenían para ellas, les permitiera leer calladamente historias de lugares y de amores que llegarían a otras, nunca a ellas, prisioneras de los miedos y nostalgias de sus padres.

—Ya, apagar la luz, niñas, si han terminado de rezar apróntense a dormir que mañana hay tarea que realizar, vamos, niñas, a dormir y que Dios las bendiga.

—Ya escucharon a madre, dejen ese libro…

—Un ratito más.

—Pero qué es lo que leen, tanta lectura les va a hacer mal, ya lo dijo madre y el cura párroco, la Biblia está bien, pero esos libros que sacaron de la biblioteca… si madre se entera.

—Que eres agua fiesta Julia, solo un momentito más; sigue Sara, sígueme leyendo.

—¿Qué es lo que leen?

—Orgullo y prejuicio se llama, de una señora Jane Austin.

—Prejuicio es lo que debieran tener de llenar sus cabezas con esas tonteras. Vamos, terminen ya, apaguen la luz, a dormir.

Así, a escondidas, se permitieron soñar, pero solo eso, soñar, pues en definitiva crecieron ajenas, aisladas del mundo y de toda turbación, puras, silenciosas, modestas y blancas.

Aprendieron a callar, a obedecer, a consolarse en silencio por parecer distintas en un barrio de pobres y analfabetos. A andar las calles con las cabezas bajas para no tentar ningún demonio de por aquella zona marginal al borde mismo de la ciudad de los otros, a no ser ni de aquí ni de allá, a desear lo que no podían y poder lo que no deseaban.

—Niñas, niñas, de la parroquia a casa sin levantar la cabeza, que entre Dios y su hogar, el camino está plagado de demonios y horrorosas tentaciones.

A soñar con príncipes que rescataran sus manos agrietadas de tanta faena para cubrirlas de caricias anheladas en sus noches de sábanas blancas y almidonadas.

—Sara, ¿crees que algún día nosotras podremos conocer a algún caballero que nos llegue a querer?, bueno no yo, porque… así como soy pienso que nadie se interesará en mí, pero eres tan bonita Sara, que quizás…

—Qué cosa, Haydée, siempre dejando volar tu cabeza con historias fantasiosas. Apresúrate, ya lo dijo madre, de la parroquia a casa sin demoras, y sin sueños tontos que nos lleven a pecar, que todo empieza en la cabeza, ¡y quién sabe dónde termina!, ya lo dijo madre.

Así fue que solo llegó para ellas más trabajo, más cansancio y, al pasar el tiempo, un silencioso resentimiento de tanto esperar imposibles, atrapadas en medio de dos culturas, dos mundos disímiles. Sofocadas por deseos inconfesos y prohibidos.

Para peor de males, luego padre enfermó; fue tiempo de agonía y de pobreza, ya no entraban las monedas a las que se habían acostumbrado. Cuando se dieron cuenta de que la enfermedad iba para largo y sin remedio, tomaron la terrible decisión de deshacerse del taller, nadie más podría trabajar en él. Fueron vendiendo herramienta por herramienta como si se les fuera la vida, y también se les fue yendo centavo tras centavo junto con la vida de padre.

Murió humildemente como había vivido, sin aspavientos, despacio. Lo enterraron del mismo modo en un oscuro trozo de tierra del cementerio, lejos de cuanto había amado.

A poco murió madre. Simplemente una mañana no se levantó a encender la leña de la cocina para calentar el agua del mate que había aprendido a tomar al alba, antes de comenzar la labor. Para ella todo había terminado. Ni su tierra, ni su compañero. Para qué seguir. Así lo había decidido la noche anterior y a la mañana ya todo estaba concluido. La enterraron al lado de él. La acompañaron a su última morada solo las tres hijas y el cura párroco pues no había querido conocer a nadie más en esta tierra extraña, a la que nunca aprendió a querer.

Así quedaron solas, sin nada más que una casita blanca, un sin fin de temores, un puñado de sueños irrealizables y un enorme desconcierto.

Tenían entre dieciséis y veinte años, más o menos.

Fue entonces, al volver del cementerio en sepulcral silencio, enjugando quedamente las lágrimas que no se atrevían a soltar porque no era digno de ellas mostrar el dolor o el miedo ante el futuro incierto, que Julia dijo:

—Podríamos vender nuestros panes en el mercado.