Читать книгу Oso - Marian Engel - Страница 9

5

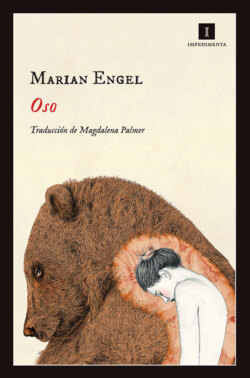

ОглавлениеNo le entusiasmaban los animales. Había tenido un cachorro y sintió mucho que lo atropellaran, pero no lo había echado en falta. En cierta ocasión visitó una granja donde le habían molestado los gatitos, pero los terneros le gustaron. Y ahí acababa su historia. Un punto de partida cuestionable para un oso.

Bueno, pensó, quizá será mejor que empiece por los libros, que vaya de lo conocido a lo desconocido… Pero también tenía que ir a la letrina, que estaba en la misma dirección que el establo del oso. Se armó de valor. Si no conseguía mirarlo a la cara, al menos podría examinar la técnica de construcción de la cabaña.

Desde la fachada la casa parecía una única construcción solitaria, pero detrás le habían crecido, como hongos, varias construcciones anexas: una leñera hecha con tablones y una desvencijada cabaña de troncos, que se comunicaba con la leñera mediante algo que parecía un granero y que quizá fuese el tejadillo de un gallinero en ruinas. Una valla rodeaba todo el conjunto.

Lou se aproximó al cercado por el lado sur. El oso debía de estar en la vieja cabaña. Había un poste junto a la puerta del que colgaba una cadena que desaparecía dentro, en la oscuridad. El suelo estaba enfangado, pero en el fango no se veían huellas recientes. ¿Qué se le dice a un oso?, se preguntó, apoyada en la cerca.

—Hola —susurró a la penumbra. Ninguna respuesta. Estará dormido, pensó. A lo mejor sigue hibernando.

En una ocasión se topó con un alce, la única vez en su vida que le habían flaqueado las piernas. De ahí que creyese que el oso la asustaría, pero allí estaba ella, esperando tranquilamente ante su puerta. Estaba segura de que había un oso dentro y de que ese oso era benévolo. Se preguntó cómo podía ser tan tonta…

Volvió a entrar en la casa, cerrando la mosquitera de un portazo. Le quedaba mucho por hacer antes de poder dedicarse a lo que quería —empezar con los libros—, porque si no deshacía el equipaje viviría en un caos. Primero organizó sus objetos personales en el dormitorio; luego guardó las conservas sin orden ni concierto en los armarios de la cocina. Le llevó su tiempo decidir qué hacer con los alimentos que requerían refrigeración, como la mantequilla o el beicon. Encontró una antigua tostadora oxidada y la puso encima del fogón. Limpió una sartén negra de hierro, donde colocó las lonchas de beicon. Tenía hambre.

La luz matinal era veteada, pajiza, verde, una presencia móvil en las ventanas. La cocina nadaba en una especie de penumbra submarina. Una vez listo el desayuno, se lo llevó fuera, a la escalera de la leñera, para desayunar con luz. Acababa de sentarse cuando descubrió al oso mirándola desde la puerta de su cabaña.

Oso. Allí. Mirando.

Ella también lo miró.

En algún momento de nuestras vidas todos tenemos que decidir si somos o no somos platónicos, pensó. Soy una mujer, estoy sentada en una escalera, como tostadas con beicon. Eso es un oso. No es un oso de peluche, no es el osito Pooh, no es el koala del logotipo de una aerolínea. Es un oso de verdad.

Medio oso, en realidad, y no una mitad muy grande. Como se asomaba indeciso al umbral, Lou no tenía ni idea de su tamaño. Un bulto polvoriento de pelo negruzco en la puerta. Tenía un largo hocico marrón rematado en una nariz negra, seca y curtida. Sus ojos eran pequeños y tristes.

Se observaron, calibrándose, mientras Lou comía. Los ojos no resultaron menos pequeños cuando el oso la miró de frente: su mirada no era directa, estaba difuminada por los ángulos del cráneo. Con ese hocico largo y marrón y los ojillos vueltos hacia ella no parecía amenazador, sino solo cansado y triste. El único signo de animación que pudo vislumbrar fue un leve temblor de las narinas cuando oyó el roce del tenedor en el plato esmaltado.

Tienes prejuicios sobre los osos, pensó. Para ti, o son juguetes o son una especie de ogro feroz que vive en el bosque y te persigue para devorarte. Pero este oso no es más que un bulto.

Entonces, como lo único que conocía de los animales era su hambre voraz y —creía ella— parasitaria, fue a la leñera y llenó un cuenco con la comida seca que encontró en un saco cercano. Se lo llevó al oso con ciertas reservas. El animal pareció animarse un poco y rápidamente curvó una pata, se acercó el cuenco y metió las fauces en él.

Luego la miró un instante, como pidiéndole permiso. No, pensó Lou. Lo que quiere es que me vaya.

Lo observó tragar ruidosamente a distancia. Cuando terminó, el oso la miró mientras se lamía la nariz con una lengua larga y fina, como de oso hormiguero. Luego se relamió el morro y la lengua pareció más corta y gruesa. Finalmente, con aparente gran esfuerzo, se levantó y se acercó.

Lou contuvo la respiración y se quedó muy, muy quieta, prohibiendo a sus piernas que le temblaran por segunda vez en la vida.

Allí estaba el oso a plena luz, sobre las cuatro patas, moviendo la cabeza arriba, abajo y a los lados para poder hacerse una imagen completa de ella. El hocico era más puntiagudo de lo que había imaginado —una visión deformada por años de osos de peluche, supuso—, y los ojos, decididamente porcinos y feos. Lou cruzó el jardín y llenó un cubo de agua.

Le dejó el cubo cerca, más cerca de lo que hubiera creído que se atrevería, pero el oso parecía tan pasivo que no conseguía asustarla. En la puerta del establo le había parecido más pequeño. Ahora vio que era lo que Homer llamaría «una buena pieza»: largo y tan alto que le llegaba a la cadera. Un oso adulto, de pescuezo jorobado.

Cuando el animal se volvió para beber, Lou percibió un fuerte olor a mierda y a almizcle. Era un macho, sin duda, y tenía los cuartos traseros apelmazados y sucios. Después de beber con avidez, el oso volvió a acurrucarse junto a la puerta del establo. Parecía estúpido y exhausto. Lou se agachó fuera de su alcance y lo observó. El hocico recordaba al de un perro, pero más ancho. El morro era estrecho, los ojos estaban muy juntos. No era un animal atractivo. Se le pasó por la cabeza que podría devolverle cierto lustre si lo sacaba a pasear.

—Oso —susurró—, ¿quién y qué eres?

El oso no respondió, pero se volvió para mirarla con una expresión de infinito cansancio y cerró los ojos. Lou se quedó sentada un buen rato, fumando, tomando café, contemplándolo. Una vez había llevado a sus sobrinos a ver una película mala sobre osos. Nada más.

Ese oso en concreto era una criatura poco agraciada, decidió. No tenía nada de amenazador. No era un animal salvaje, sino una mujer madura, frustrada hasta la estupidez, que de tanto esperar el regreso de su marido ya había dejado de existir y era solo espera. Puedo manejarlo, decidió, y entró en la casa.

Fregó los platos, reorganizó los armarios de la cocina para adaptarlos a su zurdera y exclamó para sí, mirando aquellos platos, cómo era posible que en semejante mansión no hubiese porcelana con motivos orientales, como sería de esperar. Después, sabiendo que si se demoraba más tiempo era por el puro placer de aplazarlo, recorrió lentamente el contorno de la casa, de la sala al vestíbulo, y se detuvo al pie de la escalera.

En esta región, una casa como aquella era un absurdo, pensó. Demasiado intrincada, demasiado difícil de caldear, por mucho que su diseñador frenólogo la hubiera considerado buena para el cerebro. Construir semejante edificio en el Norte, entre cabañas de troncos y robustas granjas cuadradas, era

ostentación colonial. Se estremeció al imaginar aquella escalera abierta en el inhóspito invierno. Cuando vendió esos planos, Fowler había recomendado una construcción de estuco casero que resultó ser tan duradero como una tira matamoscas. Era ese tipo de norteamericano ante el que todos nos previenen.

Mientras su mentalidad práctica se quejaba de las idioteces de los forasteros, subió al piso de arriba en busca de luz natural. Se detuvo en seco en lo alto de la escalera, bañada en un intenso resplandor.

Las dos chimeneas acotaban la escalera. Encima brillaba un enorme lucernario acristalado. Aparte de eso, la primera planta era un espacio abierto. Cuatro de las paredes estaban formadas por ventanales que ascendían de unas consolas adosadas; las otras cuatro estaban cubiertas de librerías acristaladas. Había grandes sofás delante de las chimeneas y mesas bajas cubiertas de infolios. Una compleja lámpara de queroseno colgaba sobre la consola que daba al río. Las ventanas estaban protegidas por unas persianas enrolladas de lona, de aspecto náutico.

Desde el ventanal de la fachada, el río tenía otra dimensión. Contempló su perezoso discurrir hasta el canal.

Se quedó tranquilamente allí. Tocó el telescopio de latón y cuero que había en el alféizar y quitó el polvo, con los dedos, de los globos terráqueo y celeste que lo flanqueaban. Si todos los libros eran malos Bunyan editados en Boston, de momento no quería saberlo. Fue a la mesa más próxima a la chimenea septentrional y abrió un libro con grabados de ruinas. Piranesi. Contempló largo rato las columnas derruidas. Luego se dirigió a la ventana de atrás y retiró una mosca muerta de la consola vacía. El oso la miraba desde abajo.

Merodeó por la habitación despacio, con reverencia. Era un mar de luz dorada y verde.

Se preguntó por dónde empezar y decidió echar primero un perezoso vistazo a los estantes para averiguar la temática y el orden de los libros. Se encontró con una mente despierta y quizá típica de principios del siglo xix: enciclopedias, historia británica y griega, Voltaire, Rousseau, geología y geografía, especulación geofísica, los filósofos más prácticos, colecciones y más colecciones de obras completas de novelistas. Se preguntó si existiría otra biblioteca más perfecta de aquel período. Dejó de preocuparle que el trabajo no le durase todo el verano.

Fue a la planta baja y subió el papel, la máquina de escribir y las fichas. Se sentó de inmediato y mecanografió una carta al director para contarle que todo iba bien. Un vistazo a su reloj le descubrió que ya era hora de ir a la tienda de Homer.