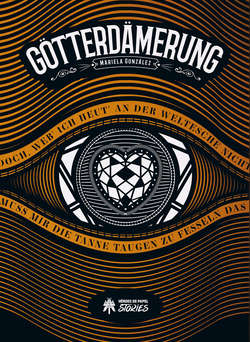

Читать книгу Götterdämerung - Mariela González - Страница 10

CAPÍTULO 3

ОглавлениеLake se agachó exhalando un suspiro, apoyó los antebrazos sobre las rodillas y miró al centro de aquellas pupilas opacas. Ni un solo movimiento, nada que indicara reconocimiento, temor, curiosidad. No había demasiada diferencia con otros especímenes fallidos. El cuerpo podía ser diferente, más o menos uniforme. Pero al final, lo que le indicaba si estaba ante un ejemplar viable o un despojo más era su mirada. Había vida o no la había.

A su espalda, notó a su subordinado frotarse las manos, moverse nervioso. Lo escuchó carraspear. Decidió adelantarse a sus explicaciones; el juego dialéctico cada vez que bajaba a verlo empezaba a cansarle.

—Esta mañana estaba bien. Ni doce horas después me lo encuentro muerto. ¿Qué me puedes decir al respecto, Berner?

—Me encantaría poder deciros algo con sentido, herr Lake. Pero me temo que no tengo respuesta. Estoy tan sorprendido como vos.

«Vaya, esta vez ni se ha molestado en darme explicaciones inventadas, con terminología científica que cree que no comprendo». Sin duda, la moral de Berner empezaba a desfallecer. Un lujo que no se podía permitir. Sin más, Lake puso la mano sobre la frente de la criatura, quien esta vez sí se agitó un tanto, confusa ante el tacto. Apretó los dedos sobre la carne, las puntas centellearon como si de pronto se hubieran transformado en agujas que se clavaran. Un breve instante, un espasmo y un gemido, y aquello fue todo. Aquella malhadada vida se marchaba, como tantas otras, después de haber disfrutado del mundo durante unas horas. Por así decirlo.

Lo que no se iba era el desagradable sabor del fracaso en su paladar. Y no le gustaba nada. No estaba acostumbrado a eso, maldita sea. Ya iba siendo hora de volver a saborear el hidromiel de la victoria.

—Voy a ser paciente un poco más. —Se incorporó, se dio la vuelta y se encaró, por fin, con Berner. Le sacaba al menos dos cabezas, pero el hombrecillo decidió humillarse encogiéndose aún más ante su mirada ceñuda—. Has sido obediente, y por ello seguiré dándote una oportunidad. Pero de un tiempo a esta parte no me traes más que decepciones y eso tiene que cambiar.

—Pondré mi empeño en mantener saludables a los ejemplares de los que disponemos. Necesito entender por qué llegan a este declive repentino —aseguró aquel, abarcando con un gesto amplio las jaulas que tenían a su espalda, de las que emergían multitud de sonidos diferentes—. De hecho, si me permitís la sugerencia, creo que lo más sensato sería paralizar los nacimientos hasta que tengamos asegurado al grupo actual.

—El tiempo corre en nuestra contra, Berner, no te olvides de eso. Pero si crees que es lo más adecuado, tienes vía libre por mi parte. —Lake estaba impaciente por conseguir resultados, pero no iba a lanzarse de cabeza a un precipicio sin red. No era tan idiota como para contratar a un experto y después desconfiar de su criterio—. Además, si todo va bien, pronto podré traerte a ese tipo del que hablamos. Su colaboración con nuestro proyecto puede cambiarlo todo.

Una ráfaga cálida los envolvió a ambos en ese momento, apenas hubo terminado la frase. No había ninguna ventana que diera al exterior en la estancia, por lo que enseguida supieron de qué se trataba. El viento caracoleó un instante en torno a ellos, a la derecha de Lake. Giró sobre sí mismo hasta convertirse en un remolino, en cuyo centro parecían danzar una suerte de llamas espectrales; comenzaron a definirse las extremidades, el rostro, el torso. La conocida figura de Yon’Fai se materializó frente a ellos unos segundos después, sólida y tangible. Tieso como un palo, inclinó la cabeza en señal de respeto hacia Lake.

—Mi señor, me temo que nuestros planes pueden haber sufrido… contratiempos. Tal vez la visita que esperamos tarde un poco.

****

Para una vez que se sentía con ganas de montar gresca y no iba a ser necesario, se dijo Viktor con amargura. Toda aquella adrenalina que le había embargado, desperdiciada. Pues, al contrario de lo que había pensado en un primer momento, aquella no fue una huida espectacular, abriéndose camino con bravura a base de puñetazos y fintas. Nada de eso. Subieron las escaleras, cruzaron el patio empedrado, llegaron hasta el arco de entrada y lo atravesaron saludando con una inclinación de cabeza a los guardias dentro de la garita. Con el rabillo del ojo, sin atreverse a levantar demasiado la mirada, Viktor advirtió que ninguno les prestaba más atención que a una brisa que la incipiente noche trajera frente a ellos. «Dos entraron y dos han salido, eso es todo lo que les interesa», le dijo Gus en un susurro. Pero el poeta sabía que había algo más. Podía notar el cosquilleo del Glamerye en la piel, en el rostro y en los brazos, allá donde le tocaba la tela de la capa. Era evidente que aquella prenda los camuflaba, tal como le había parecido, por medios sobrenaturales. No cambiaba su rostro ni nada parecido, pero lo volvía insignificante a ojos comunes. La clase de semblante al que no hay por qué prestar atención.

Mantuvieron el ritmo despreocupado durante un par de calles más, pero fue al llegar a una plaza pequeña, rodeada de edificios destartalados y en su mayoría abandonados, cuando el trasgo le dijo que debían apretar el paso. Un carromato pequeño, tirado por un percherón moteado de gris, los esperaba allí. En el pescante había una figura encogida, un tipo rechoncho y de rostro sonrosado que se limitó a indicarles, con un gesto de cabeza y un gruñido, que subieran al interior. A partir de entonces todo fue mucho más rápido. El carromato recorrió calles que Viktor no supo identificar; no ayudaba que el ocaso estuviera ya dando sus últimos coletazos y cada esquina le pareciera igual debido a la iluminación mortecina. Tampoco era de mucha ayuda el que sus párpados, de repente, se hubieran convertido en losas. Hizo todo lo posible por mantenerlos abiertos, pero sabía que no podía culparse de perder aquella batalla. Conocía el porqué de la somnolencia que lo embargaba de repente; la había sentido muchas veces, en el pasado, cuando investigaba con Alta Poesía. Era un gasto de energía inmenso y su mente se resentía, abandonándose al descanso reparador. Con el tiempo había conseguido domeñarla, claro. Pero hacía tanto de aquello. Era un Viktor diferente. Y el de ahora estaba tan cansado…

Cuando despertó, se encontró tumbado en un diván. Fue emergiendo poco a poco de las brumas de un sueño confuso, donde las montañas iracundas de Albrecht se habían entremezclado con los ojos brillantes y felinos de Lake. Se incorporó sobre los codos, masajeándose las sienes, para descubrir que el carromato se había convertido en un espacioso salón de paredes blancas recorridas por estanterías. Grandes ventanales hacían entrar de lleno la luz del atardecer que moría, y a sus pies advirtió una alfombra de colores rojo y dorado que ocupaba casi todo el suelo.

Gus estaba sentado a una mesa redonda, en el centro del salón, en una silla medallón del estilo que tanto gustaba a los franceses. Tenía frente a él un cuenco con uvas que comía con parsimonia, chupándose los dedos. Al verlo removerse, soltó un graznido de alegría. Se giró y separó otra silla de la mesa.

—¡Bienvenido de vuelta! Tuve que traerte a cuestas hasta aquí, como si fueras un saco de patatas. Diría que has ganado algo de peso, ¿eh?

Viktor respiró hondo y consiguió girarse sobre el costado, sentarse e, incluso, ponerse en pie tras unos segundos de vacilación sin ceder al mareo. Aceptó la invitación y ocupó la silla junto a su amigo. La visión de las uvas le hizo la boca agua, pero notaba la garganta encogida y pastosa; no creía que pudiera comer nada todavía.

—¿Dónde estamos? —inquirió tras carraspear.

Gus se rascó la barbilla, dejando algo de zumo en el vello.

—Tenía muchas ganas de que me preguntaras eso. Te va a encantar la respuesta. —Sonrió de oreja a oreja y dejó pasar unos segundos antes de proseguir, uno de sus trucos de orador que le funcionaba bien en las tabernas—. ¿Recuerdas ese rumor que corre por Heidelberg sobre un grupo de humanos y fae que resuelve algunos de los problemas menores de la ciudad? Esos que no suelen interesar a la policía bastante para que muevan sus gordos traseros. Trifulcas, estafas, desapariciones de gente que no tiene suficiente dinero en los bolsillos…

—Sí, sí. Claro que lo recuerdo —interrumpió Viktor—. Los Metomentodos, como los llaman por ahí. Más de una vez me he quejado de que me quitaban el trabajo.

—Y de que no te intentaran reclutar, de eso también. —Gus no pudo evitar reírse entre dientes—. Pues bien, resulta que estamos en su, hum, guarida —vaciló. Echó un vistazo a su alrededor durante un instante y le pareció que la palabra no era la más adecuada—. Su… ¿sede? En fin, el caso es que han sido ellos quienes te han rescatado. Y son gente muy interesante. Gente influyente, capaz de mover una red invisible de contactos para sacarte de la cárcel sin alboroto. Aunque me temo que tú te encargaste de hacer justo lo contrario —meneó la cabeza.

—Gente que posee artefactos y argucias feéricas. —Viktor decidió pasar por alto el comentario del «alboroto»—. No me negarás que esas capas que nos pusimos estaban hasta arriba de Glamerye.

—Sí, bueno. Gente con muchos recursos, en resumen. Ni te imaginas de quiénes te hablo. En fin, lo mejor será que vayamos a verlos. Solo una última cosa. —Se inclinó hacia él, su rostro se mostró de repente severo—. Ten la mente abierta, ¿de acuerdo? Intenta no dejarte llevar por los prejuicios cuando salgamos de aquí.

—Te recuerdo que llevo tu corazón incrustado en la cara; mi mente está bastante abierta desde entonces.

Abandonaron la sala y cruzaron un pasillo de suelo tapizado hasta llegar a otra puerta. El trasgo llamó con los nudillos y una voz amortiguada los invitó a entrar. «Está abierto», escucharon. Gus giró el pomo.

La habitación que tenían ahora frente a ellos era de mucho menor tamaño: una salita de las que se destinaban a tomar el té y recibir a los invitados, con cortinas vaporosas en las ventanas, una mesa baja en su centro, un par de sillones a su lado. Quienes se sentaban en ellos se pusieron en pie al verlos.

Algernon Wilkins y Erin Davies.

****

Algunas veces, el nombre acudía a las conversaciones como motivo de risas y burlas; otras, en cambio, se mencionaba con respeto. En algunas ocasiones, incluso se hacía con gratitud. Lo cierto era que no había una opinión sólida en Heidelberg sobre Los Metomentodos, de quienes se hablaba desde hacía muchos años. Nadie sabía quiénes formaban ese grupo, o si existía siquiera: para algunos no era más que un mito, una historia surgida de los susurros en los callejones y los cotilleos de la universidad, como consecuencia de ese espíritu idealista que movía a gente anónima a buscar alternativas a la pasividad de las autoridades. Se decía que no solo se dedicaban a resolver nimiedades, sino que también ayudaban con asuntos peliagudos de vez en cuando, como el secuestro del hijo de los Busiek o el del incendio de la panadería de herr Heven. Incluso habían ayudado a aplacar los ánimos cuando se había desatado cierta tensión en el barrio judío. De eso último no hacía más que dos o tres semanas. Un problema que empezaba a despuntar en bastantes ciudades de la Confederación y podía haberse vuelto mucho más serio. Cuando se comentó que Los Metomentodos habían estado implicados, muchos dejaron de pensar en ellos como poco más que unos ridículos entrometidos.

«Si es que existían, claro», se volvió a recordar Viktor. Al final no dejaban de ser rumores. Se mencionaban nombres, pero nadie sabía decir a ciencia cierta quiénes formaban el enigmático grupo. El poeta había participado más de una vez de las chanzas, no podía negarlo. Aunque, como decía Gus, también había deseado alguna que otra vez que Los Metomentodos fueran reales, a pesar de que el nombre fuera tan humillante. Le resultaba agradable pensar que alguna gente todavía se levantaba por las mañanas con algo más que sus propias metas e intereses en la cabeza. Que la justicia no estaba solo en manos de los adoctrinados y los poderosos. Pese a todo, ni en sus sueños más locos habría pensado que se acabaría topando con ellos. Y mucho menos que uno de sus miembros tendría el rostro de Erin.

El estupor no había terminado de disiparse de la mente de Viktor cuando Algernon se adelantó y extendió una mano hacia él.

—Herr DeRoot, cuánto me alegro de teneros al fin por aquí. Es todo un placer. —Los modales de Viktor actuaban por su cuenta, por muy ofuscada que estuviera su cabeza, así que estrechó la mano sin dudar un instante—. Confío en que el viaje no haya sido demasiado agitado.

—Herr Wilkins —se limitó a decir el poeta, aturdido—. Os debo una. Aunque no sé qué podría hacer un poeta miserable como yo por vos.

Miró a Erin, esta vez sin vacilación y sin disimulo. La mujer lo saludó con un cabeceo y una sonrisa leve.

—Vik, me alegro de verte.

El diminutivo. La calidez en su tono. Sintió que todo aquello equivalía a un abrazo durante minutos interminables. No sabía decir cuántas veces había evocado su voz, esforzándose por recordar la inflexión, el acento. Le aterraba llegar a olvidarlos, que su memoria hiciera confluir las palabras con las de tantas otras gargantas anodinas que tenía que escuchar a lo largo del día. Y ahí estaba, de nuevo real, hablándole a él. Contra todo pronóstico.

Pero quien ocupaba ahora su campo de visión y reclamaba su atención, le gustara o no, era Algernon. El tipo de rostro bien afeitado, ojos grandes y sinceros, y cabello como el ala de un cuervo, como habrían dicho en Escocia, volvió a tomar la palabra enseguida.

—¿Sabéis dónde estáis? Quizás hayáis escuchado hablar de este sitio, el lugar por el que toda la vida cultural de Heidelberg nos conoce.

Viktor desvió la mirada hacia la ventana. La oscuridad y las cortinas no dejaban ver demasiado de las montañas que parecían rodearles, o algún otro edificio que destacara sobre ellas. Sin embargo, el nombre acudió enseguida a su memoria. Era lo más probable.

—Supongo que en la abadía Neuburg. Donde soléis reuniros con aspirantes a artista que buscan vuestro mecenazgo y ofrecéis la posibilidad de exponer a los pintores sin recursos. —«Donde Erin da a menudo clases de escritura», añadió para sí.

—Exacto. Como bien decís, me gusta organizar reuniones aquí con promesas del mundo artístico. Intento pensar que es mi pequeña aportación al maravilloso ambiente de esta ciudad. Y, por favor, apeadme el tratamiento —rogó—. Podéis llamarme Algernon.

—Lo mismo digo entonces. «Viktor» es suficiente —dijo este. Empezaba a notarse un tanto más relajado, aunque no tenía sentido retrasar más el quid de la cuestión—. No os he agradecido como es debido que me hayáis sacado de la cárcel…

—…Y te preguntas por qué, claro. No le demos más vueltas, es hora de hablarlo. Por favor, sentaos los dos, si os apetece. —Algernon señaló los sillones, a ambos lados de la mesita de té. Había un tercero, un tanto más apartado. Gus, mudo hasta entonces, declinó la invitación con un movimiento de cabeza.

—No os preocupéis por mí, prefiero estar de pie.

Sin esperar al movimiento de los demás, Erin se sentó en el sillón más alejado. Aquello fue una punzada más para Viktor. ¿Quería estar todo lo lejos que pudiera de él? «Es lógico, si Algernon está manteniendo una conversación contigo, que os permita sentaros cara a cara», le dijo con fastidio su parte racional. «Déjate de chorradas». Así pues, tomó asiento en uno de los sillones restantes y el otro hombre hizo lo propio. El poeta estaba a suficiente distancia como para poder mirar a los dos, y para poder entrever el gesto de Erin en cada momento sin parecer indiscreto.

—Lo primero es hablar de la fiesta de los Boisserée, supongo. Estábamos al tanto de que algo inusual iba a suceder allí —comenzó Algernon —. Supongo que esto lo ignoras, pero todos los poetas que participaban en el recital, aquellos cuyos poemas tuviste que investigar, habían sido invitados por ese hombre que te acompañaba, Yon’Fai. Es una de las personas de interés que vigilamos en Heidelberg gracias a nuestra red de contactos. De lo que no sabíamos nada hasta esa misma noche era de tu presencia allí y tu alianza con Lake. Y eso añadía un detalle todavía más extraño a la situación.

—Como cualquiera sabe, el nombre del Alto Magistrado Lake no es buena señal en ninguna situación —intervino Erin. Viktor no tuvo claro si aquel «como cualquiera sabe» era una alusión a su insensatez. El tono de la joven, no obstante, no parecía mostrar sarcasmo alguno—. Cuando te vimos junto a Yon’Fai, nuestras alarmas saltaron. Y ahora parece evidente que te han querido utilizar como chivo expiatorio. Sus verdaderas intenciones todavía nos son desconocidas, sin embargo.

—Conocemos tus habilidades —añadió Algernon—. Sabemos cómo te ganas la vida. No te voy a mentir: también seguíamos tus pasos desde hacía tiempo. Gustavo ha tenido a bien confirmarnos nuestras sospechas y explicarnos la historia completa, lo que ocultas bajo el parche de tu ojo. Desde luego, no sois gente corriente. —Un ribete de admiración genuina se advirtió en aquella frase—. Y entiendo bien por qué alguien como Lake puede estar interesado en ti: si está preparando alguno de sus engaños y quiere desviar la atención de él o alguno de sus simpatizantes, no podía encontrar herramienta mejor que tú.

Viktor miró a Gus con un cierto aire de reproche. Este le sostuvo la mirada, pero no dijo nada; no con palabras, al menos. La conexión entre ambos les permitía comunicarse de un modo más sutil. No se trataba de algo diáfano, como la telepatía que pretendían dominar los ilusionistas de los teatros, pero desde luego bastante similar, o eso les parecía. El poeta notó que su ojo derecho vibraba y un mensaje tranquilizador le llegaba desde la mente de su amigo, surcando aquel invisible hilo que unía sus almas como si fuera un telegrama. «Relájate de una vez. Estos dos son de confianza», le decía. Decidió hacerle caso: Gus podía ser muchas cosas, pero no un insensato sin ganas de sobrevivir.

—Lake lleva mucho tiempo interesado en mí como «herramienta»—confesó con un suspiro avergonzado—. Lo que se cuenta por ahí es verdad: he trabajado más de una vez para él en los últimos cinco años. A veces me encargaba tonterías insignificantes, o le ayudaba a encontrar artefactos perdidos rastreando su Glamerye. Nunca me lo contaba todo, pero sabía que sus trabajos tenían siempre una letra pequeña; no voy a justificarme. Alguna que otra vez llegaba a mis oídos que había colaborado en la detención de algún inocente… o que el artefacto en cuestión se había utilizado como prueba para ganar un juicio dudoso.

»Al final, supongo que me pudo la conciencia, la ética o lo que sea. Decidí alejarme de él, hace ahora cerca de un año. Hasta la fiesta de los Boisserée. Menudo imbécil estoy hecho. —Suspiró de nuevo. Se habría dado una bofetada si no hubiese quedado demasiado raro en aquel momento—. Tendría que haber sospechado.

—Bueno, dejemos las culpas y los remordimientos a un lado —dijo Algernon. Se levantó y se dirigió a un armario pequeño junto a la ventana, del que sacó una botella de lo que parecía coñac—. Estamos de tu parte, eso es lo principal. Y es el motivo por el que buscamos a Gustavo y decidimos ponernos en marcha en cuanto nos enteramos de lo que te había sucedido.

—Significa entonces que me creéis, ¿verdad? —El poeta sintió un inmenso alivio al expresar aquello. Rechazó con un gesto la copa que le ofrecía Algernon. Gus y Erin sí la aceptaron: el filántropo vertió con un elegante juego de manos un chorro de coñac en cada una, terminando con una tercera para él—. No tengo nada que ver con ese poema de la fiesta, y menos aún con ninguna conjura contra el duque de Baden. De todos modos, sigo sin entender del todo por qué os habéis arriesgado por mí. No tengo claro si ha sido mero altruismo o… esperáis algo concreto.

—Claro, claro. Es justo que empecemos a descorrer algunos velos—concedió Algernon, ahora de pie junto al ventanal, dando un sorbo pensativo a su copa—. Comenzamos por esta abadía. Hay mucho más en ella de lo que conoces hasta ahora. Te encuentras en la sede de la Sociedad Secreta para el Mantenimiento de la Paz entre Realidades. O… el lugar de reunión de Los Metomentodos. —Hizo una pausa, escrutando los rostros de su audiencia, y soltó una carcajada—. No pongáis esa cara. Sabemos lo que se dice de nosotros, y bueno, ese sobrenombre no nos molesta. Eso es lo que hacemos: ayudar a que la vida en Heidelberg sea un poco más sencilla metiendo las narices donde no nos llaman.

—También puedes llamarnos «la Sociedad», a secas. Ya le he dicho más de una vez que necesitamos un nombre más corto —apostilló Erin. La sonrisa que bailaba en su rostro tenía un aire entre divertido y orgulloso.

—Ah, sí, estamos abiertos a sugerencias. En todo caso, operamos de manera extraoficial, como te habrás imaginado. Somos pocos, pero vamos encontrando aliados de confianza con el tiempo —explicó Algernon—. Es por ello que nuestra información no fue todo lo exacta que hubiéramos deseado. Pero no nos hemos equivocado en lo importante: la fiesta fue el punto de inflexión, y algo más tuvo que suceder en ella de la mano de Lake y Yon’Fai. A la mañana siguiente, tras tu detención, muchos de los asistentes comenzaron a sentirse enfermos. Han sufrido una fiebre extraña, aunque no se teme por sus vidas. La versión oficial que se ha estado propagando por la ciudad atribuye el mal a los trabajos de Alta Poesía perpetrados por tu pluma. Se dice que causaste estragos envenenando la comida, que se pudo impedir el atentado contra el duque por los pelos y quién sabe qué otros cotilleos.

—Estoy ampliando mis habilidades para el mal. —Viktor rio sin alegría—. Por qué no me sorprende. El pirado de DeRoot vuelve a las andadas, como a tantos les gustaría. —No, no le sorprendía, pero no dejaba de ser un giro nada agradable para su tranquila vida. De pronto volvió a sentirse agotado. También se convenció del todo de que ese plan de huida suyo había sido una idea pésima. Era el momento de mencionarlo, ya que estaba.

»Hay algo que no os he dicho todavía, y creo que va siendo hora —prosiguió—. Cuando vino a buscarme, Gus me encontró en el pasillo de la cárcel. Me había escapado de la celda engañando a uno de los guardias y usando Alta Poesía. Nada demasiado serio: tan solo creé un golpe de viento, empleando un poema tontorrón, para hacer saltar la puerta. Un truco bobo, pero dada la situación es posible que haya añadido un poco más de aceite al fuego.

Ahora fueron los esposos quienes intercambiaron una mirada preocupada.

—Es una historia que me encantará escuchar al completo —dijo Algernon—. Pero, sí, es posible que haya sido una acción desafortunada. En todo caso, lo hecho, hecho está. Estaremos atentos para ver cómo se transmite la noticia.

—Antes hiciste una pregunta que aún no hemos contestado —intervino Erin—. Te hemos sacado de la cárcel no solo porque creamos en tu inocencia, sino también porque confiamos en que te interese descubrir qué trama Lake, y pararle los pies si hace falta. Si te animas a unirte a nosotros, te contaremos más sobre nuestra Sociedad.

El poeta le sostuvo la mirada de manera directa por primera vez. Pensó que ella la desviaría, pero no fue así. No tenía ni idea de qué le pasaba por la cabeza a aquella mujer que en el pasado había creído conocer tan bien. Le interesaba saber en qué embrollo estaba metido, por supuesto que sí… pero, por estúpido que fuera (y sabía que lo era), lo que ansiaba era pasar más tiempo con Erin, aunque fuera hablando del malnacido de Lake.

—No veo muchas opciones, y no me apetece demasiado dejarme ver por Heidelberg ahora mismo. Además, os mentiría si dijera que no siento curiosidad —sonrió, esta vez en dirección a ambos—. Ahora que sé que Los Metomentodos existen, no puedo irme sin saber más.

****

Por mucho que todos allí fueran amantes de las palabras, había llegado el momento de mostrar y no de hablar, dijo Algernon. Así que los cuatro abandonaron la sala de té. Viktor había visto grabados del edificio, aunque no hubiera estado nunca, por lo que sabía que su planta tenía forma de u, con dos grandes alas que en su momento habían sido las habitaciones de los monjes benedictinos. Cuando la abadía se secularizó y convirtió en una residencia para señoritas, se ordenó también poner en desuso la capilla, un enorme edificio adosado justo en el ala contraria a aquella en la que se encontraban. Se tapió su entrada; los bancos y la imaginería quedaron dentro, sellados como si de una cápsula del tiempo se tratase. Formó parte de una campaña para reducir los símbolos cristianos en la ciudad, promovida, como no podía ser de otro modo, por el mismo Gobierno. La administración de Odín era inteligente, no cabía duda: sabía que no le convenía entrar en conflicto con aquella religión que todavía mantenía tantos adeptos, pero al mismo tiempo prefería que siguieran manteniéndose en minoría. Las minorías, todo el mundo lo sabe, solo sirven para realzar el atractivo del objeto en cuestión y atraer nuevos entusiastas. Pero al menos eran entusiastas controlados, pequeños grupos fáciles de encauzar al redil que no molestaban demasiado.

Atravesaron un largo pasillo con habitaciones a un lado, ventanas al otro; Viktor no pudo evitar echar una ojeada al inmenso jardín en el exterior, a la fuente de piedra, sobria en su centro, y por supuesto al Neckar, el río que se insinuaba entre los árboles en la lejanía. El valle parecía tranquilo en la noche recién nacida, solitario e independiente como le habían contado quienes habían estado en alguna de las reuniones o seminarios organizados por Algernon. Se sintió a salvo. Por unas horas, al menos.

Giraron al llegar al final del pasillo, entraron en el siguiente ala. Se detuvieron al término de esta, allá donde, según los cálculos de Viktor, el edificio conectaba con la capilla. Una estatua descolorida de algún santo se erguía frente a ellos: vestía una toga, llevaba un libro apoyado contra el antebrazo derecho y una especie de báculo cuyo puño, en forma de serpiente, se retorcía sobre sí mismo. Calvo, con un halo enmarcándole la cabeza por detrás y una larga barba, tenía toda la cara de alguien que estaba sufriendo mucho por algún motivo. En realidad, no había un solo santo cristiano que no fuera víctima de algún terrible drama. Erin se aproximó, agarró el extremo del bastón y tiró de él como si fuera una palanca. Con lo que sabía por el momento de la extraña Sociedad y su secretismo, al poeta no le sorprendió demasiado ver que la estatua se movía sobre su eje con un sonido pétreo, separándose de la pared y dejando al descubierto una hendidura. A duras penas se podía considerar una puerta, y a duras penas podría pasar por ella alguien grueso. Por suerte no era el caso de ninguno de los presentes.

—Lo lamento, pero somos cuidadosos con el acceso al taller —se excusó Erin. Sin más, atravesó la hendidura y Algernon la siguió. Los otros dos hicieron lo propio, con cierto recelo a causa de la casi inexistente iluminación. Al otro lado, sus pies tocaron una superficie metálica, y sus manos extendidas para tantear asieron una barandilla. Una escalera de caracol bajaba hasta el interior de la capilla; conforme se acercaban al suelo, diversos candelabros colocados aquí y allá permitieron entrever el lugar. Al llegar abajo, no obstante, tanto Viktor como Gus se detuvieron en seco. Su mirada quedó atrapada arriba.

Sobre sus cabezas, sujeto con gruesos cables de metal, pendía un velero con mascarón de proa en forma de dragón. Que hubiera un barco allí suspendido, sin partir el techo de un edificio que tenía más de cinco siglos de antigüedad, no era ni siquiera lo más extraño. Lo inusual era la cantidad de tubos y engranajes que sobresalían de su casco, que se enredaban en sus palos. Era como si aquella embarcación se hubiera peleado contra un enorme mecanismo de relojería.

—Vik… —El trasgo agarró a su compañero y le tironeó del hombro. Soltó un silbido mirando a ningún punto en concreto, tan solo recorriendo con la mirada la estancia. La planta de la capilla era amplia, y no quedaba ya mayor rastro de la presencia cristiana que alguna que otra inscripción en latín en las paredes, las vidrieras de colores que eran parte determinante de su arquitectura y aquellas escalinatas que subían hasta el altar donde se había celebrado la Eucaristía. Los bancos para los fieles, los crucifijos y demás símbolos habían desaparecido. En su lugar, repartidos sin ton ni son, se encontraban toda clase de ingenios, figuras, estructuras y armazones. «Taller», lo había llamado Erin. Bien, no cabía duda de que aquello era un taller… si diez tipos diferentes de artesanos hubieran llegado allí con sus bártulos y se hubieran puesto a trabajar donde mejor les pareciera.

Había mesas largas con probetas, crisoles y matraces. Libros apilados en todas ellas y en el suelo. En otra parte, sin embargo, vieron una hilera de maniquíes con extraños trajes y complementos de todo tipo: cuchillas que sobresalían de un brazo, corsés, botas y chaquetas con mil y un bolsillos y compartimentos. También varios tipos de maquinaria enrevesada cuyo fin no acertaron a adivinar. Carlingas de ornitópteros de diseños extraños; armazones y maquinaria diversa con tubos de metal, lentes, tuercas, ruedas dentadas. Era el sueño de un inventor loco.

—Podéis venir por aquí, por favor —llamó Algernon, unos cuantos metros delante de ellos, con voz paciente. Entendía que debía dejarles unos instantes para sobreponerse al escenario. Sin embargo, si de algo podían presumir Viktor y Gus era de una mente que se amoldaba pronto a las novedades. Echaron a andar siguiendo a sus anfitriones hasta el final de la capilla, donde los esperaban al pie de las escalinatas del altar. La mesa larga pensada para que el sacerdote celebrase los ritos seguía allí, pero parecía bastante menos sagrada ahora. Sobre su superficie había vasos y una botella de whisky, y alrededor de ella se sentaban tres personas, dos hombres y una mujer, que jugaban a las cartas. Tres seres feéricos, advirtió enseguida el ojo de Viktor. Por la cantidad de coronas que se amontonaba en el centro de la mesa tenía pinta de ser una de esas partidas que no se pueden dejar a medias. Así que no le pareció raro que uno de los hombres, un tipo ancho de espaldas, medio calvo, de rostro chato y orejas casi inexistentes, levantara una mano para chistar a Algernon cuando este quiso empezar con las presentaciones.

—Un momento, jefe. —El tipo ni levantó la mirada ceñuda de las cartas de su mano—. Los desplumo en un minuto y nos unimos a vosotros enseguida.

El hombre sentado a su izquierda era de menor altura. Mucho menor. Los pies no le llegaban al suelo, aunque no se advertía enanismo en su complexión. Una cresta de pelo cano le cruzaba el cráneo, por lo demás rapado a ambos lados. Sus rasgos eran afilados, su mirada acerada y ceñuda. La diminuta perilla que adornaba su barbilla, también nívea, tembló cuando frunció los labios, al escuchar a su rival.

—Si no sabes poner cara de póquer, Tarasque, no intentes distraernos con chorradas. El que se va a ir a dormir en pelota picada vas a ser tú.

—Ahorradme esa visión —intervino entonces la mujer. De cabello oscuro y corto, mirada calma y piel pálida, parecía mayor que Viktor, pero no carecía por ello de un brillo juvenil. Su Glamerye palpitaba a su alrededor, como un remolino de viento en un día caluroso. Su acento tenía el deje del norte de Europa—. Cuando os machaque a los dos os dejaré que volváis a la cama vestidos.

Algernon carraspeó. Erin se cruzó de brazos con cara de pocos amigos. Dos señales que el trío ya no pudo ignorar. El desplume de quien fuera tendría que esperar un poco, de modo que dejaron las cartas sobre la mesa, boca abajo, no sin muecas de fastidio.

—Nuestros invitados querrán cenar y que les mostremos sus habitaciones. Ha sido un día difícil para herr DeRoot. Así que tengamos un poco de educación, ¿os parece? —les regañó el filántropo, como si se dirigiera a unos niños descarriados.

Los tres jugadores se volvieron en sus sillas hacia los recién llegados. El instante de silencio fue inevitable; ninguno sabía quién debía hablar primero. Fue Algernon quien tomó la palabra, sin duda acostumbrado a llevar la batuta en situaciones así.

—Viktor, Gustavo, os presento a los miembros de nuestra Sociedad. Este de aquí —señaló al tipo menudo— es Juzann. Un genio del aire o djinn, venido de Mesopotamia. Nuestros ojos y oídos en la ciudad, y quien nos trajo la información sobre la fiesta de los Boisserée.

—En realidad, mis silfos son los verdaderos ojos y oídos —aclaró Juzann, saludando con una inclinación de cabeza —. Yo me limito a reunirme con ellos, escuchar sus chismorreos, pedirles favores. Digamos que a gozar de mi posición —se rio—. Pero si tuviera que darme un título en este grupito nuestro, me gustaría el de Maestro de Espías.

—Aquel, como habéis escuchado, es Tarasque. —Algernon señaló al hombretón y este saludó con la mano, con entusiasmo. —Él…

—Tarasque, ¿la bestia mítica? —interrumpió Gus, incapaz de contenerse. Tanto Viktor como él habían captado el Glamerye salvaje, aunque el nombre podía ser un apodo—. ¿La que recorría la campiña francesa hace siglos?

—El mismo —la sonrisa del hombre se ensanchó mientras se arrellanaba en la silla, o al menos una parte de él lo hacía—. Un poco menos escamoso que antaño, como puedes ver. La verdad es que maniobrar estos cuerpos humanos es mucho más cómodo. Pero no debéis inquietaros si habéis escuchado historias sobre mí: lo de aterrorizar ha quedado en el pasado. —Hizo un gesto con la mano como si arrojara algo por encima de su hombro—. Mi única intención es ayudar a ennoblecer un poco más este mundo. A menos que hablemos de jugar a las cartas, donde sigo causando pavor.

La mujer sentada a su lado se rio y meneó la cabeza.

—Mi nombre suele trabar demasiado la lengua a quienes intentan pronunciarlo por aquí. Así que podéis llamarme Mara —se presentó, sin esperar a que lo hiciera Algernon—, y como no me gustan tanto los preámbulos ni las ceremonias como a mis compañeros, os diré que habréis escuchado hablar de los de mi raza más de una vez, en viejas historias, como «jinetes de sueños». Y no es una metáfora: viajamos entre los sueños de los mortales, nos alimentamos de su imaginación, y cuando nos aburrimos dejamos caer alguna que otra pesadilla. Con eso tenéis suficiente —se encogió de hombros—. Encantada de conoceros.

—Y esta es nuestra pequeña Sociedad. Pequeña en integrantes, pero no en arrojo. Desde hace años nos esforzamos por salvaguardar la paz y la tranquilidad entre los humanos y el pueblo feérico en Heidelberg. Hemos dirimido en conflictos a veces serios, otras veces anecdóticos; todos ellos desapercibidos para el común de los ciudadanos, por supuesto. —Algernon parecía satisfecho contando aquello otra vez. Se volvió y con una mano abarcó toda la extensión de la capilla—. En cuanto a esto, nuestro taller, se lo debemos a Erin. Ella es quien ha estado recopilando ideas perdidas y escogiendo proyectos para trabajar. Algunos son diseños de grandes inventores, anulados por el éxito de rivales o caídos en el olvido al no conseguir financiación. Otros proceden de su preclara mente. —La miró con una devoción tan evidente que a Viktor se le encogió el estómago—. En todo caso, es otra de las facetas de nuestra Sociedad: investigamos y ponemos nuestro granito de arena en esta maravillosa era del progreso que estamos viviendo.

—Con una salvedad: no nos quedamos limitados por las barreras de la mecánica —aclaró Erin—. Empleamos Glamerye para llevar las leyes físicas más allá de lo que se enseña en las universidades. Ya habéis tenido ocasión de probar nuestras capas. Pero tenemos muchos objetos mejorados del estilo, pensados para hacernos la vida más fácil, que nos encantará mostraros.

Viktor recorrió con la mirada a aquel grupo variopinto. La verdad es que era una decepción, en cierto modo: ¿así que los famosos Metomentodos no eran más que cinco tipos que ni siquiera imponían demasiado? ¿Eso era todo? Entonces, mucho de lo que se contaba de ellos debían de ser exageraciones. No pudo evitar un mohín de disgusto. Pese a todo, recordó las palabras de Gus: no iba a dejarse llevar por los prejuicios. Le habían sacado de la cárcel sin demasiado esfuerzo, y desde luego aquel taller impresionaba bastante. Quizás tenían más de un as guardado en la manga. Y seguro que no le costaba demasiado tirarle de la lengua a Algernon y saciar su curiosidad, si había tiempo para charlas.

—La verdad es que suena todo muy interesante. —Gus tomó la palabra, con educación, advirtiendo que Viktor se había quedado sumido en sus pensamientos—. Nos encantará saber más de vuestras investigaciones, y sobre todo de cómo planeáis ir tras Lake. No parece poca cosa, ¿eh? Admiro vuestra valentía, pero estamos hablando del Alto Magistrado, protegido por la administración del káiser Odín, nada menos. Creo que deberíamos discutir sobre eso estando más frescos. Si se me permite la sugerencia, votaría por esa cena caliente y esa buena cama a las que habéis aludido, antes de que Vik se caiga redondo al suelo. Mirad qué cara tiene. —Le pasó un brazo por los hombros y le pellizcó una mejilla, ignorando el gruñido de este.

—A eso también nos apuntamos los demás —convino Tarasque. Se puso en pie y empezó a recoger las cartas; las monedas, en cambio, las tomó de una vez con su manaza y las guardó en un saquillo, disparando una mirada de advertencia a sus rivales—. Esto se queda como bote para mañana.

Se dirigieron al refectorio, situado en la planta superior. El lugar donde los antiguos monjes comían y que permanecía intacto desde aquella época, con el mismo cometido: los largos bancos de madera habían servido a las muchachas que habían estudiado allí, y después a los artistas que asistían a reuniones o que pasaban una temporada de retiro creativo. No hubo necesidad de remodelar la sala al adquirir la abadía, les explicó Algernon, más allá de cambiar los bancos que estaban en peor estado y pintar las paredes para eliminar desconchones y humedades. Les contó varias anécdotas referentes a la reconstrucción de algunas zonas o la adecuación de otras, conforme dejaban el taller y atravesaban los pasillos. Para aquel tipo, hablar de cómo había comprado una abadía entera y la había remodelado era tan cotidiano como charlar sobre el precio del pan. Viktor se sintió más miserable que nunca: un mentecato que había accedido a colaborar con Lake por un puñado de monedas. Le atormentaba lo que Erin pudiera pensar si lo más reciente que sabía de él era algo así. Y también se avergonzaba frente a Algernon. Cuanto más pasaba el tiempo, más difícil se le hacía sentir recelos o animosidad hacia aquel tipo. Parecía un hombre honesto, y aquello sí que era un espécimen inusual.

Juzann y Tarasque se encerraron en la cocina y prepararon en un tiempo récord una sopa de tomates, puerros y calabaza, una mezcla suave que el estómago de Viktor agradeció, agarrotado como estaba después de las emociones. Gus, tan extrovertido como de costumbre, departió de forma animada durante la cena con Tarasque. Al trasgo le fascinaba saber que estaba ante aquella criatura que los grabados pintaban como un lagarto de seis patas con una concha picuda y cola de escorpión. El monstruo que había hostigado los campos franceses durante siglos, según contaban las historias, y que había terminado siendo reducido por las gentes.

—¡Incluso hay procesiones que conmemoran tu derrota! No solo en Francia, también en Hispania, en el sur. ¿Nunca has estado en ninguna? ¿No te pica la curiosidad?

Tarasque, lejos de ofenderse o molestarse con aquel interrogatorio (bastante indiscreto, en opinión de Viktor), rio con ganas ante la idea.

—¿Irías tú a una fiesta para ver cómo te convierten en una marioneta de cartón y te vapulean? Ah, no, no. Ese tiempo ya quedó atrás. Me encanta esta nueva piel, incluso cuando me pica en verano y cuando se me acumulan las flemas en invierno. Y no echo nada de menos esa concha que me estaba destrozando la espalda.

—Pero tenéis que contarme más —insistió Gus—. Cuánto de lo que se dice es cierto, qué hacéis aquí… Os guardaré el secreto, os lo aseguro.

—Ya lo creo que sí —intervino entonces Mara, que no parecía estar prestando atención hasta ese momento—. O seré yo quien se asegure de que sueñes con ser devorado por dragones durante una temporada.

Aunque Gus palideció un momento al escuchar aquello, las carcajadas de Juzann y Tarasque le quitaron hierro al asunto.

Fue una cena agradable que se prolongó hasta que, como suele suceder, el ánimo decayó poco a poco. Viktor no abrió la boca apenas. Su rostro, no obstante, era del todo elocuente: se hallaba derrengado. Algernon fue quien puso fin a las conversaciones, que a buen seguro podrían haber durado toda la noche, y mandó a cada uno a sus respectivas habitaciones. «Dejemos a herr DeRoot descansar». A los recién llegados les asignó dormitorios contiguos, antiguas celdas de los monjes adaptadas a los nuevos tiempos en cuanto a mobiliario. El poeta agradeció con cada fibra de su ser descalzarse, guardar su ropa en un armario como Odín mandaba y dejarse caer en una cama mullida, que lo abrazó sin soltarlo hasta que el sol volvió a despuntar entre las montañas.

****

Viktor podría haber dormido el doble si le hubieran dejado. Ni le habían acosado las pesadillas, pese a todos los estímulos y revelaciones de la noche anterior, ni había despertado con migraña o dolor en las sienes, lo cual era todavía más extraño. Por desgracia, no estaba seguro de que no fueran a provocárselo aquellos golpes llamando a su puerta.

Gus apareció cuando la entreabrió, con un rostro mucho más espabilado que el suyo. El trasgo lo mismo trasnochaba que madrugaba sin que le importase lo más mínimo, como se lo pidiera el cuerpo.

—Hum —Viktor se frotó los ojos, se apoyó contra el marco con desgana—. ¿Es la hora del desayuno? —Por encima del hombro de su amigo, advirtió que las ventanas mostraban ya el resplandor dorado del día.

—Sí, entre otras cosas —confirmó el trasgo—. También han llegado noticias que tendrías que conocer de primera mano.

Aquellas palabras bastaron para que Viktor se obligara a quitarse de encima la modorra. No sin cierto fastidio; de alguna manera había confiado en pasar una simple jornada en paz. Pero al parecer era un placer que se le negaba de momento. Se vistió tan deprisa como pudo, repasando un par de veces que cada botón estuviera en el ojal que le correspondía, y por supuesto que ambas solapas del cuello de la camisa estuvieran simétricas. Se desató y se volvió a atar el parche, una manía que tenía cada mañana pese a que no se lo quitaba para dormir. Al cabo de todo este ritual se encontró presentable. Gus le indicó que los esperaban en el refectorio, donde hallaron a Algernon y a Juzann. El djinn se había repeinado la cresta hacia atrás y llevaba uno de aquellos jubones coloridos propios de su tierra; los arabescos en su diseño y los ribetes dorados realzaban su expresión astuta. Ambos tenían un plato repleto de embutidos varios, queso y un par de semmel delante de ellos. A Viktor se le hizo la boca agua.

—Buenos días, herr DeRoot —saludó el genio, el primero que los vio entrar—. Espero que hayáis descansado y os encontréis con energía. Os vendrá bien para lo que voy a contaros —añadió sin preámbulos. Algernon, todo modales, lo amonestó con la mirada por semejante brusquedad, pero no pareció darse cuenta.

—Sentaos. Gustavo ya ha desayunado hace un rato, es un tipo madrugador. Te traeré algo mientras habláis, Viktor.

En un gesto sorprendente en alguien de su posición, Algernon se levantó y se dirigió a la cocina. Ahora que caía, el poeta no había visto servidumbre de ningún tipo en la abadía. Juzann les invitó a sentarse a su lado en el banco.

—Por cierto, no es necesario el «herr». Podéis llamarme Viktor, si os apetece —aprovechó para decirle al hombrecillo—. Incluso Vik, no tengo inconveniente.

—A veces me resulta complicado todo este protocolo y palabrería que os gastáis los germanos. Así que me parece bien, cuanto más sencillo, mejor —convino el djinn—. Tampoco yo necesito ningún tratamiento por tu parte; mis silfos colman mis necesidades de respeto. El caso es que de ellos quería hablarte. Verás, como cada mañana, uno de mis pequeñajos acude a traerme las nuevas de la ciudad —explicó, mientras tomaba un tazón de leche caliente que tenía frente a sí y empezaba a removerlo con el dedo—. Chismorreos: me hablan de recién llegados o de gente a la que le tenemos un ojo encima, esas cosas. Hoy me han traído la noticia estrella en Heidelberg: tu huida de la cárcel y el destrozo que causaste.

—Bueno, eso de «destrozo»… —El aludido torció el gesto—. No les costará tanto arreglar una puerta vieja.

—¡Ja! Una puerta vieja. No es eso lo que me ha dicho mi espía. Dejaste la celda derruida, por lo que cuentan aquí y allá. Abriste un boquete en el techo, bloqueaste el acceso con escombros al pie de la escalera. Presos con ataques de pánico, algún herido por desprendimientos... Un desaguisado, muchacho. Los periódicos tienen comidilla hoy.

—¿Qué? ¡Ni hablar! Ni aunque hubiera querido: el poema que utilicé era una memez, nada que me hubiese valido para algo tan tremendo —exclamó Viktor. El otro tipo le miraba con los ojos entrecerrados, como si quisiera descubrir su mentira. Tragó saliva: era un gesto bastante intimidante, aun viniendo de alguien tan menudo—. Gus fue testigo —se volvió hacia él. —Díselo, dile que no fue para tanto.

—Es cierto, se lo dije antes —corroboró el trasgo, encogiéndose de hombros—. Cuando acudí a buscar a Vik, todo lo que vi fue una puerta reventada. Ni por asomo algo de esa magnitud.

Juzann se inclinó hacia adelante. Tomó un semmel y lo miró pensativo, apoyando la mejilla en la otra mano.

—Mis silfos no mienten —aseveró, con el ceño fruncido —. Confío en que en eso estemos todos de acuerdo.

—Claro que sí —el poeta se apresuró a darle la razón. Sabía que los djinn eran de ánimo cambiante, tan voluble como los vientos que cabalgaban—. No lo pongo en duda. De hecho, estoy seguro de que podríamos constatarlo si nos acercáramos a la cárcel. Conozco cómo trabaja Lake y cómo teje sus mentiras. Si le interesaba desprestigiarme, mi torpe huida se lo ha puesto en bandeja. Un soborno aquí y allá, et voilá. Puede conseguir un escenario como el que nos has contado sin mucho esfuerzo.

—Es lo mismo que he pensado yo —intervino Algernon, regresando de la cocina con un plato cargado de vituallas y un vaso de zumo de manzana. Viktor tuvo que hacer un esfuerzo para no abalanzarse como un cachorro hambriento cuando se lo puso todo delante—. Hoy me daré una vuelta por Heidelberg y charlaré con las personas adecuadas para enterarme de lo que pueda. Mis contactos y mi influencia son lo que puedo aportar a nuestra Sociedad. Traeré información y veremos qué hacer. Está claro que el plan de Lake sigue adelante, sea el que sea, y el tiempo corre en nuestra contra.

—Su sicario, ese Yon’Fai, no es moco de pavo —apuntó Juzann—. Es un kitsune, un espíritu zorro del Este. Un cambiaformas y un amante del caos. Si algo gusta a los suyos es causar destrucción sin motivo, por el mero hecho de divertirse. No me sorprendería saber que Lake le mandó a él para ese trabajito en la cárcel.

—¿Estás seguro? —Esta vez fue Viktor quien se mostró escéptico—. Estuve con Yon’Fai un buen rato en la fiesta y no noté Glamerye.

—Ah, los kitsune son unos bichos taimados —replicó el djinn—. No pongo en duda tu habilidad, pero si funciona es porque la mayor parte de las criaturas feéricas que viven entre los humanos no ponen especial empeño en ocultar su esencia, más allá de lo que se percibe con la vista. El Sayo es un disfraz bienintencionado para facilitar la convivencia.

—Eso son malas noticias. Significaría que han podido vigilarme desde antes, sin que me diera cuenta —suspiró Viktor. Algernon le leyó el pensamiento.

—Aquí estarás protegido. Los silfos de nuestro Juzann también ejercen como guardianes: nadie puede cruzar este valle sin que nos enteremos. En todo caso, la abadía está abierta para ti. Te mereces un día de tranquilidad. Puedes pasar el día con Erin en el taller, por ejemplo.

—Oh… —Al poeta se le encogió el estómago ante la perspectiva. No estaba seguro de hallarse preparado aún para eso —. Lo pensaré. No me moveré de aquí dentro, sea como sea.

—A mí sí que me gustaría pasarme por el taller —añadió Gus—. Hay demasiadas cosas interesantes para que lo deje pasar.

—Entonces nos separaremos. Yo quiero subir un rato a las montañas, hace días que no escucho a las corrientes de por allí. —Juzann se levantó del banco y estiró los brazos tras la espalda—. Nos veremos al mediodía, caballeros. —Le dio una palmada con fuerza en el hombro a Viktor, que casi lo desmadejó como a una marioneta—. Encontraremos a ese hijo de perra y te tendremos protegido, muchacho.

****

Gus le hizo compañía el tiempo que tardó en terminar el desayuno. Había pensado que sacaría a colación el tema inevitable, un secreto que solo ellos compartían. La obsesión de Viktor con Erin, un fuego que, ahora se daba cuenta, jamás se había apagado del todo. Por supuesto que no habría aceptado el trabajo de Lake si ella no hubiera estado en la lista de la fiesta: había caído en la trampa de cabeza. Pero no charlaron sobre esto. El trasgo enseguida mencionó otros asuntos. Compartieron sus impresiones sobre los integrantes de aquella peculiar Sociedad; hablaron del valle, de cuán inexpugnable podía ser, de lo que tardaría Algernon en ir y venir de la ciudad. Banalidades. Gus se esforzó por distraer a Viktor e impedir que se flagelase por sus errores, como era su costumbre. Pasado un rato decidió dejarlo a su aire y se marchó al taller.

El poeta, en cambio, se dedicó a vagabundear por los pasillos, tratando de aprenderse los recovecos y particularidades de una abadía que, en el fondo, era bastante monótona. Los monjes no habían sido gente dada a la diversión. Una habitación idéntica tras otra, con alguna de mayor tamaño destinada a oficios manuales o a talleres en su día, y que ahora albergaba un aula o una sala de exposiciones. En estas se exhibían cuadros de los artistas apadrinados por Algernon. En uno de sus paseos por la planta superior se quedó absorto mirando al patio, a través de una de las ventanas. Al lado de la fuente de piedra le sorprendió ver la figura de Tarasque, pero todavía le extrañó más verlo de rodillas, con la cabeza gacha y las manos recogidas contra el pecho. Estaba rezando, al parecer. Ya la noche anterior había advertido que llevaba un crucifijo cristiano al cuello.

Lo observó hasta que lo vio incorporarse, persignarse y regresar al interior de la abadía por la puerta principal. Sin nada mejor con lo que entretenerse, decidió hacerse el encontradizo.

—¡Hombre, herr DeRoot! —le saludó el hombretón cuando apareció girando una esquina. El poeta ensayó su mejor cara de «encuentro casual» —. ¿Qué tal habéis dormido?

—Como un bebé, gracias por preguntar. Y podéis llamarme Viktor, sin más—. Solo le quedaba Mara para decirle que le apeara el tratamiento. Juzann tenía razón, el protocolo era un fastidio.

—Tarasque, por favor, nada de voseo. Veo que tu amigo el trasgo se ha ido por su lado. Será un placer hacerte compañía, si quieres. Esto puede quedarse un poco solo por las mañanas.

Había muchísimas cosas de las que Viktor quería hablar y no le cabía duda de que aquel era el miembro de la Sociedad adecuado para ello. Si Juzann le había parecido cuidadoso, la clase de persona que mide sus palabras al milímetro, Tarasque semejaba todo lo contrario. No un bocazas, pero sí alguien a quien no le gustaba andarse por las ramas o con medias tintas. Se sentaron en un banco en uno de los laterales de la abadía, junto a un par de manzanos robustos. Tarasque cogió una manzana que pendía de una rama cercana sin mucho esfuerzo, pese a que Viktor hubiera tenido que ponerse de puntillas para hacerlo. El poeta echó de menos su pipa y aquel maravilloso tabaco oriental que le había regalado su amigo Zhang. Le habían quitado ambas cosas en la cárcel, y seguro que algún guardia cabeza de chorlito estaba ahora embriagándose con aquel delicioso humo. Un ultraje. Aceptó una de las manzanas que su compañero le tendía, como magro consuelo.

En su mente bullían las preguntas. Qué hacían en esa organización, más allá de lo que Algernon le había dado a entender. Cómo se habían conocido todos ellos, cuánto tiempo llevaban en activo. No obstante, la imagen del hombre rezando en el patio (portaba un crucifijo sobre su sencilla camisa blanca, constató) le había llamado la atención. Sin tener muy claro si hacía lo correcto, decidió comenzar por ahí.

—Así que eres cristiano —tanteó—. Imagino que tiene algo que ver eso que cuenta tu historia. Que fue una de las santas de dicha religión la que te, eh… domó.

—Ya lo creo que sí —dijo Tarasque—. Santa Marta. Una mujer con la tenacidad de una montaña, hermosa como las flores que crecen al pie de esta. —Su rostro se relajó un tanto, recordando. ¿Un sentimiento más profundo que simple gratitud? Viktor notó que el Glamerye del hombre bullía como si fuera agua en un caldero—. Las historias lo recogen bastante bien, a decir verdad. Yo era un chiquillo interesado en la juerga. A mi manera, ya me entiendes. Desmembrar gente y devorar niños era mi idea de una noche de diversión. Santa Marta acudió un día a mi cueva y por algún motivo, pese a mostrarse frente a mí con las manos desnudas, no fui capaz de matarla. Un halo de serenidad como nunca había sentido me recubrió al verla. Sentí cómo entraba por cada poro de mi piel y limpiaba la oscuridad que me embargaba. Y me senté y la escuché. Hablamos durante horas.

»Sí, podemos decir que me domó. No me avergüenza la palabra. —Se encogió de hombros—. Empecé a verlo todo con otro prisma: me di cuenta de que podía utilizar la energía poderosa que me había dado la naturaleza para algo más. Le sugerí acudir a uno de los pueblos que había estado atemorizando a pedir perdón. Y aquí es donde la historia oficial difiere un poco. Ella me dijo que no lo hiciera. Que no lo entenderían, pero que se encargaría de que todos pensaran que había muerto para que pudiera marcharme lejos y rehacer mi vida. Y así lo hizo: entre los dos fabricamos una imitación, un burdo muñeco hecho con trozos de otros animales que ella llevó al pueblo. Los habitantes se entretuvieron destrozándolo a lanzazos y pedradas, y de ahí viene esa fiesta a la que aludió Gus.

»Me fui a vivir mi vida, ocultándome en montañas lejanas. Reflexioné durante siglos. Y cuando la Unificación tuvo lugar, cuando se abrieron los Senderos, por fin encontré un propósito: ahora podía convivir con los humanos y ayudarles para redimir mis pecados. Nuestro Señor me dijo que tuviera paciencia y al final obtuve mi recompensa —concluyó, llevándose una mano al pecho y apretando el crucifijo.

El cristianismo, obsoleto pero presente como un poso de los viejos tiempos (a través del calendario gregoriano, de nombres en las ciudades que hacían referencia a su santoral), jamás había dejado de fascinar a Viktor por su aparente incoherencia. Y lo cierto era que rara vez había tenido la ocasión de hablar con nadie al respecto. No la desaprovechó.

—¿No te ofenderás si te pregunto algo sobre tu religión? Sé que no nos conocemos apenas, y también sé lo hermético que puede ser vuestro culto.

—Cuando has vivido tanto como yo, eso de las ofensas se convierte en algo muy relativo. La mayoría no pasan de ser como la picadura de un tábano —repuso Tarasque—. Soy todo oídos.

—Siempre me ha intrigado cómo puede pervivir el cristianismo después del Tiempo de la Unificación. —Animado por la actitud abierta de su interlocutor, el poeta habló sin tapujos—. Un día, los grandes dioses de los panteones más importantes se aparecen, tan reales y tan poderosos como decían las canciones, y toman el control. Pero ni rastro del Dios cristiano, de su hijo o ese Espíritu que le hacía de heraldo. Y sin embargo los fieles no se enfadan ante esta ausencia, sino que la utilizan para confirmar su fe. Se encuentra en el Más Allá, dicen, manteniendo la promesa de la vida eterna. Es demasiado difícil de creer.

El hombretón calló un momento, masticando la manzana en silencio, con la mirada perdida. Durante un momento Viktor temió haberle ofendido. Quizás se había pasado de directo… hasta que otra de aquellas sonrisas bonachonas volvió a dibujarse de parte a parte en su rostro

—Esa contradicción que te desconcierta es el motor que impulsa nuestra fe. Nuestro Señor no necesita materializarse en forma de carne para que creamos en él; de hecho, ya lo hizo enviando a su hijo antes de que la Unificación tuviera lugar. Dichosos aquellos que, sin ver, creen —salmodió—. Nuestra fe es robusta como para resistir la tentación de los falsos ídolos, los que se coronan con trompetas y oro, y sentir la conexión con nuestro Dios sin necesidad de llamarle káiser, zar o rey.

Seguía siendo incomprensible, se dijo Viktor, aunque prefirió no insistir. Carecía de lógica o raciocinio, aunque no siempre eran estos la argamasa de las convicciones humanas, eso sí que lo sabía bien. En un mundo en el que cada vez más personas caminaban sin rumbo, con el alma vacía, no podía recriminar a quienes se instaban a perseguir lo intangible, fueran cuales fuesen sus motivaciones.

—Y si hubieras conocido a Marta —Tarasque añadió en voz baja, como para sí—, tal vez habrías entendido mejor qué es la fe.

****

Gus se había quedado clavado como un pasmarote al pie de la escalinata, otra vez, contemplando el barco por encima de su cabeza. Ahora que la luz del sol entraba por las vidrieras de la capilla, tiñéndolo todo de una agradable iluminación tornasolada, pudo examinarlo mucho mejor que la noche anterior. El casco estaba abierto y le habían colocado engranajes, hélices y palas similares a las que llevaban las máquinas de vapor que se extendían con rapidez por Europa, o los piróscafos que tan populares empezaban a ser en el Rín. Aunque esta clase de embarcación podría surcar el océano, o al menos eso le decían los rudimentarios conocimientos de mecánica que poseía y el enorme mástil que ostentaba, plegado en su centro.

—Sigue fascinándome que podáis trabajar tan panchos con ese mastodonte que podría caeros encima —el trasgo comentó aquello mientras se aproximaba sin necesidad de levantar la voz, pues la acústica de la capilla amplificaba cualquier sonido—. Y esos cables, ¿cómo pueden sostener...? Oh, bueno, dejadme adivinar. Glamerye, ¿verdad?

Erin estaba sentada a una mesa con un legajo de papeles frente a sí. Mara, que no se hallaba lejos, le vio llegar sin demasiado interés: estaba en el suelo con una caja de herramientas al lado, enfrascada en una especie de… ¿animal mecánico? Era mucho suponer, puesto que solo se distinguía una caja que hacía las veces de cuerpo y cuatro patas articuladas y un tanto desmadejadas. La «criatura» tenía las tripas fuera, es decir, un gran número de ruedas dentadas, cables y muelles que la mujer encajaba con manos hábiles en su interior.

—Sí, los cables que sujetan el barco están reforzados con Glamerye —confirmó Erin—. Sé que suena a excusa de un escritor de folletines baratos, pero hemos descubierto muchos usos para él. Si os quedáis por aquí un tiempo tendrás ocasión de comprobar todo lo que hemos logrado.

La perspectiva de indagar en aquello y descubrir cómo empleaban el Glamerye a voluntad entusiasmaba a Gus, no podía negarlo. Los extraños ingenios y los trajes que se repartían por la sala encendían su imaginación. Aunque su fuerte como autor eran las rimas y cuentecillos indecorosos, si algo le gustaba como lector eran aquellos libritos de historias asombrosas que se valían de los avances en mecánica y tecnología para elucubrar sobre un futuro distante y fabuloso. En él, los ornitópteros ascendían hasta la mismísima luna, las guerras se libraban con armaduras que otorgaban poderes impensables, y de los confines del universo llegaban invasores a poner las cosas difíciles a los dioses del planeta Tierra. Relatos sorprendentes que algunos llamaban «fantasías lógicas», puesto que intentaban entroncar de algún modo con el raciocinio, aun yendo de la mano del inevitable pacto de ficción. Erin también había publicado varios cuentos de ese tipo, sin mucho éxito, por lo que sabía. Gus los había leído, no obstante, como aficionado fiel que era, y ahora que veía su taller entendía de dónde había sacado algunas de sus ideas.

Aquella era la obsesión de su amigo Vik. Una mujer inquieta que se atrevía con diferentes disciplinas y géneros, igual que tantos otros artistas de la época. Su carácter debía de ser fuerte si se había quedado con su propio apellido en lugar de adoptar el Wilkins al casarse. Era el recuerdo imborrable, el remordimiento enquistado en el alma de Viktor. La progresiva lejanía y la amenaza del olvido habían espoleado la desesperación del poeta con el paso de los años; por más que este lo negara, el trasgo lo había notado en cada uno de sus versos, en sus pinturas sombrías. Se sabía al dedillo la historia de su vida como hermanastros y su separación posterior, y comprendía que estaba fuera del alcance de su compañero desde hacía mucho. Se preguntaba cómo influiría eso durante el tiempo en que tuvieran que convivir en la abadía.

—Lo cierto es que ese barco es uno de nuestros prototipos más antiguos. —Erin dejó un momento los papeles que examinaba y miró al techo con orgullo. Sus grandes ojos parecían siempre inquisitivos. Se dio golpecitos en el mentón con un lápiz, pensativa—. Nuestra idea era crear un medio de transporte marítimo con mayor autonomía. Algo que comunicara Europa con América de manera eficiente y pusiera fin al aislacionismo. «Poca cosa», ya ves —rio—. Hemos abandonado el proyecto y quizás sería hora de bajarlo de ahí. Nos supone una atención constante: no podemos olvidarnos de renovar el Glamerye cada cierto tiempo o sería un desastre.

—Sueño con el día en que me hagas caso de una vez, Erin —gruñó entonces Mara, sin levantar la mirada de su tarea—. Mantener ahí ese barco no solo es un riesgo para nuestras cabezas, sino un desperdicio de piezas.

Gus se moría de ganas de preguntarle por la criatura a la que toqueteaba como si fuera una extraña mezcla de chatarrera y veterinaria. Y por otros muchos ingenios que veía allí. Mara le miraba de hito en hito, tal vez advirtiendo su interés o esperando a que él preguntase. No era de la clase de personas que malgastaban palabras, había notado el trasgo.