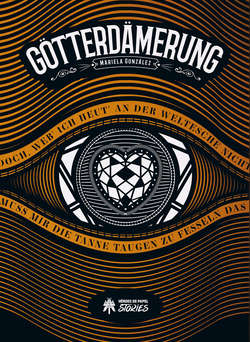

Читать книгу Götterdämerung - Mariela González - Страница 8

CAPÍTULO 1

ОглавлениеSiempre que lo veía, Gus intentaba captar algo en sus ojos. No sabía bien el qué. Quizás esas metáforas que leía en los poemas que Viktor y quienes eran como Viktor escribían a todas horas: una llamarada repentina y artera, una risa agria ahogada en las pupilas. Lo había visto muchas veces representado así, en antiguos tapices y grabados. Como un zorro ladino, con un interminable repertorio de artimañas. Ahora, sin embargo, no se diferenciaba demasiado de cualquier otro caballero de la región. Un caballero bien arreglado, de maneras pulcras, con cartas guardadas bajo la manga como tantos otros.

No, nunca era capaz de descifrar aquellos ojos; de sobrepasar la barrera de las buenas maneras y acercarse a su epicentro de astucia y engaño. Lo que veía (y era algo que le causaba una profunda desazón) era serenidad. Una tranquilidad casi se diría que agradable. Impropia, insultante en un tipo como aquel, un embaucador cuya lista de mentiras y engaños podría cubrir la superficie entera del Rin.

Y entonces, como si los pensamientos de Gus se escaparan a través de la rendija de su ceño fruncido, Wilhelm Lake le miró y sonrió. Solo fue un instante, pero en aquel breve momento de burla volvió a ser Loki. El dios de las mil caras. Le regaló aquel vistazo condescendiente un segundo, como si quisiera compensarle por el esfuerzo vano. Viktor no se percató de ello, por lo visto. Tal vez estaba acostumbrado (lo había tratado más que él, después de todo), tal vez su mente en perenne actividad le impedía fijarse en aquellos detalles. Con el cabello rubio desgreñado, una erizada barba de varios días y los dedos manchados de tinta, era el contraste perfecto para aquel tipo perfumado y su levita púrpura, para aquel rostro anguloso bien afeitado y sus finas, blancas manos. Lake parecía fuera de lugar en aquella buhardilla desordenada, como una figura de porcelana que alguien hubiera dejado allí para recogerla en un rato.

Si Viktor notaba aquella incoherencia, tampoco pareció darle importancia. O más bien, se percató Gus un instante después, le parecía divertida. Hizo una mueca, se olisqueó (quién sabía cuántos días llevaría sin darse un baño), luego aspiró el aire impregnado del penetrante olor a hojarasca fresca que emanaba de Lake. Todo con suma afectación. Sin abrir la boca, fingió que buscaba con afán un asiento para su visitante, removiendo la ropa tirada por el suelo y el montón de sábanas arremolinadas al pie de la cama. Un calcetín sucio alcanzó a Lake en el hombro. Al final sacó un taburete de debajo del escritorio y lo situó con displicencia frente a él, invitándole a sentarse con una leve reverencia. Gus sabía que tenía una pata coja.

Lake lo miró y agradeció el gesto, con un movimiento de cabeza y una brillante sonrisa. Acto seguido se quitó el sombrero de copa y lo colocó con cuidado sobre el taburete.

—Me alegro de ver que sigues gozando de buena salud, Viktor. —Lake permaneció de pie, apoyado en su bastón. La cabeza de zorro que adornaba el puño era una metáfora tan obvia que a Gus le parecía un insulto a la inteligencia—. Y de los placeres mundanos, además de los artísticos, por lo que veo. —Señaló con la punta del bastón la botella de vino que el trasgo había llevado aquella mañana, todavía intacta sobre la mesa.

—¿No es una coincidencia deliciosa? —Viktor se apoyó en la mesa y tomó la botella como si la viera por primera vez—. Mi amigo ha traído este vino de la mejor cosecha justo cuando vienes a visitarnos. Después de tanto tiempo, está claro que nuestro reencuentro merece una celebración. No tengo copas para ofrecerte, pero coincidirás conmigo en que nuestra relación ya ha llegado al punto en que podemos compartir una botella sin necesidad de tales mediaciones.

Durante un momento, Gus estuvo tentado de arrebatarle el vino a su compañero y bebérselo de un trago. O lanzarlo por la ventana. Lo que fuera con tal de evitar que aquel desgraciado plantara los morros en semejante maravilla. Pero no hizo falta: Lake declinó el ofrecimiento con un movimiento suave, una de aquellas maneras sibilinas.

—Muy temprano para mí, gracias. Y ya sabes que me gusta reducir las formalidades. Como bien has dicho, creo que estamos más allá de ese punto. Podemos ir al grano, si te parece. ¿No quieres saber cuál es el trabajo que he venido a ofrecerte?

Viktor se limitó a sonreír despacio, enfrascado en la contemplación de la etiqueta de la botella de vino como si fuera un manuscrito de vital importancia. Gus escudriñó su gesto, maldiciendo para sus adentros. Era uno de aquellos extraños momentos en los que su rostro permanecía críptico incluso para él. Había aprendido demasiado bien a bloquear sus sentimientos, a no dejar que se traspasaran al corazón de trasgo en su ojo cuando quería. Y aquello nunca era una buena señal. El Viktor sereno, impredecible, le gustaba menos que el airado. Podía cambiar de un estado de ánimo al contrario en cuestión de segundos.

—Di una sola palabra, Viktor —gruñó el trasgo, resoplando—, y mando a este mamarracho por donde ha venido, rodando por las escaleras.

—Oh. —Lake se volvió hacia él e hizo un mohín—. No vamos a pasar otra vez por eso, ¿verdad? Creía que nos profesábamos una cordial indiferencia.

—Nuestra… sociedad de beneficio mutuo hace ya mucho tiempo que terminó, Wilhelm —intervino Viktor, despacio, sin levantar la mirada—. ¿Por qué habría de tener interés en retomarla? ¿Qué ganaría a cambio? Estoy bien aquí, ya ves. En paz. —Abarcó con un movimiento leve de la mano la estancia—. Con mis trabajillos, mis pinturas y mis versos.

—Pensé que tal vez lo echarías de menos. La emoción de la intriga. —Lake suavizó el tono, lo moduló de manera seductora—. La oportunidad de aprovechar tus habilidades para algo más que los trabajos de poca monta que haces de vez en cuando. Estoy al tanto. Eso de localizar a carteristas, perros perdidos… en fin, seguro que recibes muchos agradecimientos al final del día. Pero sé que tu alma aspira a más.

—Lo que importa es a lo que aspira mi estómago. A él le gusta llenarse cada día, ya ves, y esos encargos me lo permiten —replicó el poeta, provocando que Gus anhelara de nuevo el desayuno que aquella inoportuna visita estaba postergando.

—El trabajo que yo te propongo tendría lugar en una recepción para el duque de Baden. Mucha gente importante irá, ya te imaginas. Quizás puedas hacer buenos contactos. Sería algo nimio, sencillo pero vital. Nadie podría hacerlo mejor que tú… quizás nadie podría, sin más —prosiguió Lake, haciendo caso omiso a las palabras de Viktor—. Y por supuesto, tendrías total libertad para disfrutar de la fiesta y de sus invitados.

Metió la mano en el interior de su levita y sacó un sobre lacrado. Se lo tendió.

—Cuando cambies... bueno, si cambias de opinión, no tienes más que dejarme un mensaje en la dirección donde me hospedo. La encontrarás ahí dentro, junto con tu invitación y una lista de asistentes a la recepción. Ah, por supuesto, tu amigo también está invitado, si lo desea.

Viktor tomó el sobre. Por primera vez miró a los ojos al hombre. Ahora, también por primera vez desde que comenzara la conversación, parecía serio de verdad, sin atisbo de teatro.

—Adiós, Wilhelm. Perdona si no te acompaño a la salida.

Esperó hasta escuchar el último de los pasos en el piso inferior, y la pesada puerta de madera que daba a la calle cerrarse con su bostezo sordo. Solo entonces abrió el envoltorio. Sacó de él la tarjeta rectangular de un hostal y una hoja doblada en varias partes, en cuyo envés destacaba un escudo nobiliario enrevesado. La desplegó y comenzó a leer.

El cambio en su semblante fue imperceptible, similar a esos tics que surgen de forma involuntaria en una partida de cartas. Pero Gus, atento a cualquier variación en el rostro de su amigo, lo cazó al vuelo, como una experimentada rana ante la huida de una mosca. Y no le gustó nada el sabor de la mosca.

—¿Qué pasa? —preguntó al momento—. No estarás considerándolo, ¿verdad?

—Bueno, antes a lo mejor he exagerado un poco. No es que nos vaya tan bien, y no estaría nada mal poder ahorrar algo. —Viktor habló con aparente despreocupación, se encogió de hombros. Volvió a plegar la hoja y la colocó sobre el escritorio, junto con el resto del contenido del sobre. Se pasó la mano por la barbilla y se rascó el vello rubio—. Tengo que comprarme un rollo de lienzo nuevo y esos condenados aranceles han subido los precios.

—Oh, no me vengas con historias. —Gus agarró el papel. Recorrió con la mirada el centenar de nombres en la lista, a toda velocidad. No tardó en detenerse en uno que destacó a sus ojos como un repentino ladrillazo—.Viktor, por las barbas de...

Erin Davies.

—Maldita sea. —El trasgo arrugó la hoja en una bola y la arrojó al suelo, exasperado. Tuvo que reprimirse para no encender una cerilla y prenderle fuego; dada la furia que le embargaba no podía estar seguro de no incendiar la habitación entera con su Glamerye—. Eres un cretino y lo peor es que lo sabes. ¿Qué vas a conseguir, verla a lo lejos? ¿Convencerla de... algo? ¿O es cualquiera de esas estupideces relacionadas con el destino que me has estado contando antes?

Viktor recogió el papel arrugado con parsimonia. Las palabras airadas de su amigo no parecieron inmutarle. Lo desdobló y lo alisó sobre la mesa, casi se diría que con cariño. Su mirada también se detuvo allí, en aquel nombre, y durante unos instantes le transportó hacia otro tiempo, como una suerte de ornitóptero que planeara sobre el valle de su memoria. Recorrió los arabescos de aquellas letras igual que estas habían dibujado, años atrás, las vueltas y requiebros de sus decisiones.

Pero aquel recuerdo amargo no fue más que un momento, muy breve, antes de mirar hacia otro lado, con aparente indolencia. Se encogió de hombros y bostezó.

—Prefiero el dinero al destino, Gus. Es menos caprichoso.

****

Siempre que estaba frente al espejo intentaba no fijarse, pensar en otras cosas. Después de tanto tiempo, tendría que resultarle sencillo: cualquier persona acaba pasando por alto las imperfecciones de su cuerpo por mera costumbre. Pero no había forma de evitarlo. Terminaba levantando el parche y quedándose hipnotizado por el brillo cambiante del ojo; por aquella diminuta llamarada que latía en la pupila, si es que podía llamarse así al hueco oscuro que exhibía en su centro.

A veces, Viktor perdía la noción de la realidad al mirarlo durante minutos, y todavía no tenía claro si no era aquel otro efecto misterioso de su unión con Gus. Pero era preferible a lo que había sucedido al principio, estaba claro. Los primeros días después de que aquel ojo parasitario se hubiera instalado en él. Quizás había sido una sugestión de su mente, demasiado propensa a la grandilocuencia, pero en aquellos días ya lejanos le había parecido que se adentraba dentro de su cabeza, horadando un túnel hasta su cerebro. Buscando un lugar para acomodarse como un perro que diera vueltas sobre sí mismo antes de dormir. Minando, escarbando, ultrajando su intimidad. Fueron noches terribles. Había vomitado, había gritado, había caído en la terrible tentación de arrancárselo de cuajo con sus propios dedos. Estar tuerto era una perspectiva mucho más halagüeña en aquel entonces que vivir de esa manera.

Pero sabía lo que hubiera significado librarse de su nuevo ojo: la muerte de Gus. La muerte de un desconocido, en otras palabras. Solo un tipo que lo había encontrado a él entre cientos de posibilidades aquella desgraciada noche y con el que había unido su alma de manera imposible. Se había sentido en medio de una tragedia barata, de las que escribía cuando era un mocoso, donde volcaba aquellos bobos dilemas preadolescentes. ¿Sería capaz de matar a alguien en su propio beneficio si ese alguien fuera un extraño, en el fondo, y seguir viviendo como si nada?

Aquella tribulación ética le duró apenas una semana. El tiempo suficiente para que la simbiosis se completara, el dolor se desvaneciera y se percatara de lo que había ganado en realidad. De lo que era capaz. Pronto dejó de compadecerse de sí mismo: el descubrimiento de sus nuevas habilidades pasó a ocupar el centro de su interés.

—Tú y yo nos llevamos bien, después de todo —dijo a su reflejo. A su ojo derecho. Le hablaba a veces, sí. Una costumbre privada un tanto embarazosa, inconfesable—. No tengo derecho a quejarme. Te he sacado bastante partido. Quizás sí que estábamos destinados a encontrarnos, ¿eh?

Al momento se arrepintió de tales palabras, se mordió con fuerza el labio. No habría destinos ni misticismos aquella noche, se aseguró mientras se ajustaba la corbata y se colocaba las solapas de la camisa rectas, alineadas la una con la otra (nada lo exasperaba más que notar irregularidades o torceduras en su ropa). Prohibido pensar en ello, DeRoot. Haría lo que debía hacer, cobraría y seguiría con su vida. Lake le había dicho que el trabajo era de lo más sencillo, aunque le daría los detalles exactos durante la recepción. Como siempre, dándose aires de misterio.

—Claro que necesitamos dinero, maldita sea. Como si no fuera evidente, Gus. —Esta vez se dirigió a la imagen mental de su compañero. El trasgo recaudaba dinerillo aquí y allá por publicar historias de sucesos inventadas para un par de periódicos, y cuentos y poemas picantes en folletines, pero no era suficiente—. Es lo malo de tener que comer todos los días. Pero será la última vez que tenga nada que ver con el viejo zorro, ya lo creo.

No quería pensar más en ello ni plantearse que se estuviera rebajando a nada. A pesar de que, como casi siempre, su amigo acertaba cuando lanzaba los dardos. A veces, como en su conversación de hacía cuatro días, en las cicatrices más antiguas, las que todavía escocían. Le había costado un gran esfuerzo convencerse de que no le daría importancia a lo que sucediera aquella noche. Si es que algo pasaba. Si acaso... bueno, si se encontraba con ella. No era un idiota ni un crío obsesionado. Ya había superado todo eso.

Miró su ojo derecho por última vez, antes de colocarle el parche y esconder el pozo en el que latía el alma de Gus, ahogando sus acusaciones.

****

La vida nocturna de Heidelberg se componía en su mayor parte de estudiantes, crápulas irredentos tan interesados en el fondo de los libros por la mañana como en el de las botellas por la noche. Si uno conocía las esquinas y las tabernas adecuadas terminaba por toparse siempre con las mismas caras y por aprenderse los nombres. Quizás, incluso, acabase formando parte de alguno de los clubes de los que surgían incontables artistas con ganas de comerse el mundo. Al final, lo que la mayoría devoraba era el orgullo y el dinero de sus padres.

Aquel baile de máscaras, el alma de la ciudad, tenía su máxima expresión en eventos como aquel: la recepción en el palacio Boisserée, uno de los centros culturales más relevantes. Los dos hermanos que ostentaban el apellido, Sulpiz y Melchior, poseían una notable colección de pintura y gustaban de fastos como aquel de vez en cuando para presumir de ella. Que el propio Goethe les hubiera obsequiado con una visita años atrás, expresando sin rodeos su admiración e incluso componiendo un poema para la ocasión, había significado un increíble impulso y les había otorgado un halo casi divino. Corría el rumor, además, de que estaban planteándose cerrar el palacio y mover la colección a Stuttgart en unos meses. Siendo como eran almas inquietas, historiadores de pura cepa, los hermanos estaban deseosos de cambiar de aires y asumir nuevos retos, quizás en Colonia o en Munich. Así que tal vez aquella noche fuera una de las últimas en las que el público podría contemplar la pinacoteca. Nadie en su sano juicio querría perder la oportunidad.

Las reuniones sociales eran momentos anhelados por todo el que quisiera labrarse un nombre y estrechar las manos adecuadas. Cierto que muchos de los estudiantes de Heidelberg eran hijos de nobles o comerciantes ricachones y se sentían allí como peces en el agua, pero otros, por el contrario, pertenecían a familias más humildes, nuevos burgueses que de la noche a la mañana veían abrirse ante sí un destino diferente. A estos se les distinguía por sus ademanes vacilantes, por la risa forzada y la notoria incomodidad con la que todavía se desenvolvían en las conversaciones. Aunque no por sus ropas, sus pañuelos y sus sombreros, igual de costosos y con los mismos adornos de moda que el resto.

Había que ser un buen observador, sin embargo, para darse cuenta de aquellos detalles nimios. Viktor lo era, por naturaleza y por obligación. Así que se entretenía con aquello, de pie en un rincón del gran patio que daba entrada al palacio, con una copa de champán en la mano. La antesala de la recepción era siempre el mejor momento para aquella labor de etología social que tanto le gustaba. Ya había calado a un jovenzuelo rubio, de mirada despierta, con una barba que le recorría el mentón y los laterales de la cara recortada de manera irregular. Sus risotadas exageradas y el nervioso movimiento de su mano derecha, con la que no sabía muy bien qué hacer (entraba en uno de los bolsillos de su chaqueta, salía, se frotaba el brazo izquierdo, hacía aspavientos un tanto amanerados en el aire), le delataban. ¿Sería su primera fiesta del estilo? ¿Estaría intentando impresionar, tal vez, a alguno de los nobles tiesos y emperifollados con los que charlaba en un corro? Sin duda, su padre le había hablado de lo importante que era cultivar amistades provechosas.

Pasó cerca otra clase de persona a la que conocía bien, que enseguida atrajo la atención de Viktor. El hijo de familia rica que deseaba que se lo tragara la tierra. Era un muchacho de rostro melancólico y granujiento, que no debía de superar la veintena. Sabía cómo disparar sonrisas encantadoras y acertar en la persona exacta, y los espontáneos gestos de cortesía, expresados en todas sus modalidades, revelaban su procedencia. Pero sus ojos traían a la superficie algo muy distinto. El hastío, la ensoñación del que desea volar lejos de las costumbres forzadas y del devenir de la rutina. Un alma dividida, para quien aquella noche resultaba no un solaz sino una pequeña tortura.

A Viktor le cayó bien enseguida aquel tipo. Era uno de los suyos.

No pudo enfrascarse mucho rato más en su catalogación de las almas humanas, puesto que Gus apareció a su lado surgido de la nada. Llevaba una copa en cada mano, la punta de la larga nariz y sus pómulos de huesos marcados tenían un ligero tinte carmesí. Quizás no le gustara la decisión que había tomado Viktor aceptando el trabajo, pero no podía evitar sentirse en su salsa. La cabra tiraba al monte y el trasgo a las libaciones.

—Mira que te gusta este rollo lúgubre, Vik —le soltó sin más, meneando la cabeza—. Todavía falta un rato para que abran las puertas, y ya que no nos queda más remedio que hacer esto, intenta pasar el rato de manera agradable. Por cierto, no he visto por ningún lado a tu patrón —pronunció estas palabras deprisa, como si le quemaran—. Hazte un favor y ve a probar los dátiles con miel de aquella mesa. Y ya que estamos, dale un poco de cháchara a la muchacha pelirroja que está al lado. Ya la he pillado mirándote tres veces por lo menos. Puede que haya oído hablar de ti y te reconozca.

Viktor no pudo evitar desviar la mirada hacia donde señalaba su amigo. Veintipocos, delgada, de mejillas coloreadas. No parecía mala compañía.

—Como si haber escuchado historias sobre mí fuese buena señal—replicó, en cambio—. Si me hubiera leído, cosa que no creo que puedas saber solo con su mirada, ¿cómo iba a identificarme?

—Dedícale una de esas sonrisas melosas tuyas y seguro que entonces sí que habrá leído algo. Venga, pedazo de cenizo.

—Gus... —Viktor se apartó para que dejara de darle golpecitos en el hombro y de tirarle del cuello del chaleco. Lo estaba arrugando, diablos—. Gus. Cálmate. Esa mujer tiene un motivo poderoso para relamerse como dices. Sí, seguro que se ha dado cuenta de que soy poeta. Y ya se sabe lo deliciosos que resultan los poetas para las súcubos.

La sonrisa del trasgo se congeló en sus labios. Giró la cabeza, contempló a la muchacha con los ojos entrecerrados. Un brillo de curiosidad que Viktor conocía de sobra asomó entre las rendijas.

—¿Es un súcubo? ¿Estás seguro de eso? ¿Como es que no he notado su Sayo?

—Tú sabrás cuántas copas llevas encima. ¿Alguna vez me he equivocado? Es más —Viktor se dio un toquecito con el dedo en el parche, con desgana—, ¿alguna vez puedo equivocarme?

Su amigo había enmudecido. Mejor dicho, había decidido cambiar el rumbo de la conversación. Ahora, sus ojos chisporroteaban.

—Vaya. Pues entre nosotros se cuentan cosas interesantes sobre las súcubos. Creo que voy a intentar darle palique, ya que a ti no te interesa. Si me dejas el campo libre, claro. Lo hago por ti. ¿Cómo podría dejar que se aprovechara de la energía de mi amigo?

—Por supuesto. Tú siempre eres así de desinteresado —Gus soltó una carcajada antes de alejarse, arreglándose la corbata.

Viktor estiró la espalda y retomó su silencioso examen del patio. En el fondo, le gustaba sentirse superior a aquellos ricos de pega. No solo por el conocimiento de la psique humana del que se jactaba, claro, eso era solo una pequeña parte. Era mucho más interesante escudriñar la historia detrás de la historia. Ese segundo plano que su ojo le hacía ver.

Identificar al súcubo que ahora charlaba con Gus no había sido más que un juego de manos del prestidigitador que guarda mucho más en la manga. La mujer no era el único de los seres feéricos que campaban por el patio, utilizando sus artes para mimetizarse entre los humanos comunes, aquella habilidad que llamaban Sayo. La fusión entre mundos que había supuesto la apertura de los Senderos, siglos atrás, había traído la aceptación generalizada entre los mortales y los mitos, pero todavía había quien prefería mantenerse en secreto, quizás para evitar los prejuicios más difíciles de erradicar. Nadie tenía por qué saber que su panadero preferido había sido, en otro lugar y otro mundo, un ogro con afición a cocinar niños. O que esa encantadora dama, bajo su tersa y deliciosa piel, escondía una arpía... en el sentido más literal de la palabra. Algunos, como su amigo Gus, en poco o nada se diferenciaban envueltos en su Sayo de cualquier truhan de taberna, de esos que se batían en duelo en los callejones por no haber querido tocarse el ala del sombrero en un encuentro.

Pero el ojo derecho de Viktor se lo revelaba todo de una sentada, en un torbellino que no pocas veces le mareaba o causaba arcadas. Los Sayos caían ante su mirada incluso aunque tuviera puesto el parche, tal era la simbiosis de aquel corazón de trasgo con su mente. El mundo era una aurora boreal constante de energías condensadas, algunas resplandecientes y espectaculares, otras volubles, que crecían y decrecían a intervalos, doliéndole con solo contemplarlas. Un crisol de seres extraños que podría haber tenido cabida en un códice medieval disparatado, surgido de los sueños de un monje febril. En ciudades tan propensas a la multiculturalidad como Heidelberg resultaba todavía más común: lo inusual, se podía decir, era encontrarse seres humanos normales y corrientes. Viktor se debatía entre el orgullo que le producía el saberse especial de aquella manera y la tristeza de la ironía. Cada día se veía rodeado de quienes mejor podían comprender su percepción del mundo, y eso lo sumía en la más infranqueable soledad.

Gus era su confidente, pero no acababa de entenderlo. Al fin y al cabo, la habilidad de Viktor era algo extraordinario entre los humanos, pero banal y cotidiano para los fae; su visión natural les permitía ver tanto el Sayo como a través de él, en una suerte de percepción paralela del mundo. El trasgo siempre le reprochaba que buscase la soledad de manera voluntaria, achacándolo a un reflejo de su personalidad bohemia y a esa manía persecutoria que se había enquistado en su alma. La mayor parte del tiempo intentaba animarle como podía. Ya fuera con vino, con chanzas... No siempre acertaba, todo había que decirlo, pero Viktor tenía que agradecérselo.

Sumido en estas cavilaciones había comenzado a andar sin rumbo por el patio, evitando los corrillos de gente. Se aproximó al pequeño aeródromo, al fondo, que el palacio de los Boisserée había incorporado como otros en Heidelberg. Un símbolo de prestigio, un abrazo tácito al progreso. En los últimos años, el uso de ornitópteros particulares se había acrecentado. Aquellas máquinas voladoras originarias de Italia se habían convertido en medios de transporte mucho más seguros gracias a la intervención de un ingeniero británico, un tal Cayley. Sus investigaciones y rediseños les habían permitido mejorar en autonomía y altitud; también tenía algo que ver el hecho de que poseyera sangre de dragón y hubiera descubierto cómo incorporar su propio Glamerye al mecanismo. El resultado eran ingenios muy distintos a los que ideara Da Vinci en su momento: alas amplias y aerodinámicas, una cabina más espaciosa para que el piloto tuviera la comodidad necesaria, una cola móvil en ocho direcciones que hacía mucho más fácil maniobrar con suavidad y resistir los embates del viento. Aquellos vehículos personales aún no estaban demasiado extendidos, no obstante (eran costosos y la regulación de vuelo seguía siendo muy restrictiva), por lo que los aeródromos en palacios como aquel eran más una cortesía que una necesidad real. Por si alguien quería presumir llegando en uno de ellos en vez de en un carruaje.

Viktor contó tres ornitópteros, con escudos nobiliarios bien visibles en sus laterales. Se disponía a acercarse para examinarlos mejor (uno de sus proyectos era componer un poema sobre la reciente conquista de los cielos), cuando escuchó su nombre.

—¿Herr DeRoot?

La voz le descolocó. El verso que nacía en su cabeza salió huyendo de una zancada. Se giró y reparó en la singularidad de quien le había llamado; al menos era refrescante ver a un ser humano que sorprendiera por serlo. Los ojos rasgados y los pómulos marcados en el rostro pálido lo identificaban como un nativo del Este, de la lejana Cipango. En su indumentaria, sin embargo, no se diferenciaba demasiado de cualquier germano, con una chaqueta larga y oscura, y un sombrero de ala corta con una llamativa pluma roja. La única excepción era el collar de cuentas redondas que llevaba al cuello, de los que se utilizaban en las ceremonias del culto sintoísta, por lo que sabía.

—Un placer. Mi nombre es Yon’fai. —No extendió la mano para estrechársela, sino que se limitó a inclinar un tanto la cabeza—. Herr Lake no podrá reunirse con nosotros hoy y me ha encargado que le explique en qué consistirá su tarea. Si no le parece mal, podemos hablar adentro. —Hizo un gesto hacia la entrada del palacio, a donde ya se dirigían gran parte de los invitados. Al parecer les habían invitado a entrar, algo de lo que Viktor no se había percatado. No vio a Gus por ninguna parte, ni al súcubo.

El arco de la puerta dio paso a una inmensa planta baja llena de habitaciones, aunque varios sirvientes les indicaron que debían subir a la superior, donde tendría lugar el festejo. El programa incluía primero un baile y después una lectura de poesía hasta altas horas de la noche. Para esto última era imprescindible esperar a que llegara el duque de Baden: un hombre ilustrado, enamorado de la literatura y de las artes, siempre predispuesto a cualquier celebración de este tipo. Se rumoreaba que había intentado hacer sus pinitos en la Alta Poesía, la alquimia que conmovía el alma y manipulaba los sentimientos. Si de algún modo había tenido éxito, nadie lo sabía, o se había cuidado bien de guardárselo para sí.

Los condujeron arriba, donde una pianola ya comenzaba a interpretar los primeros compases de algún vals que Viktor no fue capaz de identificar. Aquel baile llegado de Austria estaba más en apogeo que nunca, en gran parte debido a la reducción a seis pasos del estilo vienés, más sencillo de aprender. Surgían cada día nuevos compositores en toda la Confederación Germánica a los que era difícil seguir la pista. Le pareció escuchar a alguien comentar que era obra de un joven músico de Heidelberg, desconocido aún pero prometedor; alguien influyente a quien los Boisserée querían agasajar. Tanto Melchior como Sulpiz se encontraban en el centro de la estancia saludando con efusión, sonriendo de oreja a oreja, bien situados para que todo el que llegase tuviera que pasar por su lado. Ni una mano se les escapaba. Los anfitriones perfectos. A lo largo y ancho de las paredes se disponían los cuadros más espectaculares de su gargantuesca colección, que por supuesto empezaban a atraer la atención de muchos de los presentes. No todo el mundo sabía de pintura, pero todos traían bien ensayada de casa aquella expresión de fascinación, aquellos grititos de asombro.

Viktor suspiró y se detuvo, intentando alejarse de la muchedumbre. A decir verdad, no tenía muy claro qué debía hacer o cómo comportarse, pero por supuesto no iba a sumarse a la adulación de baratillo. Esperaba cumplir con su misión y quedar libre pronto. Quizás, con un poco de suerte, le sobrase un rato para recorrer el salón a su manera. Ya había estado allí con anterioridad, pero volvería a contemplar alguno de sus cuadros favoritos, por qué no. Y ya que estaba, echaría un vistazo por si veía, entre aquella maraña de rostros rubicundos y maquillados, el único que le interesaba… Solo por curiosidad, nada más.

El llamado Yon’Fai, que había ascendido las escaleras a su lado en silencio, pareció adivinar su deseo de evadirse cuanto antes; sin duda el gesto agrio que se había ido dibujando en el rostro del poeta ayudó bastante. Lo tomó del codo y lo llevó a una esquina, lejos de miradas indiscretas.

—En un momento nos dirigiremos al estudio particular de los Boisserée. Tened paciencia —señaló allí donde la enorme sala giraba en un pasillo, al fondo—. No tendremos que pasar demasiado tiempo por aquí. Solo espero que mi compañía os sea grata.

Su acento era casi perfecto, no parecía resultarle difícil imitar aquellas consonantes tan características del centro de Europa en las que los asiáticos vacilaban y se trababan. Mostraba una sempiterna sonrisa que estrechaba aún más sus ojos y miraba a su alrededor con un cierto aire de superioridad que a Viktor le resultó bastante familiar.

—Habéis dicho que me explicaríais mi cometido —le recordó. Lo cierto era que no le importaba para nada tratar con un intermediario. Cuanto menos contacto tuviera con Lake, mejor—. Podéis empezar por ahí.

—Oh, por supuesto. Se trata del recital de poesía —comenzó Yon’Fai—. Van a leerse poemas escritos para la ocasión, de autores de toda la región de Baden. Sin embargo —bajó la voz, sus ojos acerados barrieron en un momento los alrededores, asegurándose de que nadie los escuchaba—, nuestros informantes nos han dicho que uno de ellos se encuentra, eh, contaminado. Alta Poesía creada con el terrible propósito de acabar con la vida del duque.

Viktor frunció el ceño. Por supuesto, sabía que aquello era posible. Si en algo destacaba el ser humano era en su capacidad de subvertir para el mal lo que nacía para la exaltación del espíritu. Aquel muchacho iluso que había sido en su momento, un imberbe estudiante universitario con todo el futuro por delante, se habría indignado escuchando algo así. Ahora, sin embargo, el desencantado diletante en que se había convertido lo asumió con resignación.

—Tiene que haber sido alguien que lo conozca, bastante cercano —aventuró, cavilando más para sí que para su interlocutor—. No es nada sencillo construir un poema dirigido a dañar a una persona, y menos aún para darle muerte. No es como provocar un sarpullido. —Sabía de qué hablaba, lo había estudiado a conciencia. Había que separar las capas del alma como si se tratara de una cebolla, encontrar la melodía que resonara en su interior y quebrarla. Desgarrar la partitura, convertirla en vacío. Se necesitaba odio, Glamerye… y ser un poeta fuera de lo común—. No sé, me suena extraño. ¿Cómo estáis tan seguro?

Esta vez, Yon’Fai abandonó un tanto su actitud relajada. Miró a Viktor, desafiante. Por lo visto no le gustaba que pusieran en duda sus aseveraciones o las de su señor.

—Os estoy contando todo lo que sé. Si conocéis a herr Lake bien, como me han dicho, sabréis que tiene ojos y oídos en todas partes, y no hay motivo para pensar que puedan proporcionarle información errónea. No sería inteligente por parte del informador, si sabéis a lo que me refiero.

Por supuesto, se dijo el poeta. ¿Cómo engañar a quien había hecho del engaño su razón de ser desde tiempos inmemoriales? Sintió que estaba a punto de enredarse, como tantas veces en el pasado, en un dédalo de preguntas, quiebros y pulsos mentales con aquel tipo, todo un acólito de Loki de los pies a la cabeza, cuya fidelidad saltaba a la vista. Y no le apetecía nada. Empezaba a perder el ánimo por momentos, rodeado como estaba de gente, de energía feérica exaltada. Una molesta cefalea se insinuaba sobre el ojo derecho, de esas que lo acompañaban hasta el día siguiente y le impedían concentrarse. Su mirada se desvió de nuevo a la sala, ahora ya abarrotada. La recorrió deprisa, deteniéndose en cuanto rostro femenino veía. Aquí creía entrever el paso fugaz de un cabello rojo como el ocaso; allí, una risa furtiva, tan similar a aquella que todavía resonaba en sus sueños. Nada más que espejismos.

Pero el nombre había estado ahí, en la lista. Y Erin tenía sus motivos para no perderse esta clase de eventos. No podía faltar, y no tardaría en sumarse al exasperante frenesí de los cumplidos y las obligaciones sociales. Si una parte de sí aspiraba a verla, aunque fuera de lejos, no podía demorarse mucho en localizarla.

El músico sentado a la pianola decidió que era el momento de animar un poco más el ambiente. El vals se volvió más rápido. Las parejas empezaron a llenar la pista, y Viktor se replegó aún más en el rincón. Gruñó, se llevó una mano a los párpados.

—Está bien —concedió—. Claro que sí, nadie puede engañar a Lake, nadie se atrevería —hubo un deje un tanto sarcástico en estas últimas palabras—. ¿Y cuál es mi papel, pues?

—Los poemas han llegado por mano de mensajeros y en apariencia son todos idénticos. Sobres lacrados, inofensivos. Pero uno de ellos contiene el hechizo. —Viktor torció el gesto al escuchar aquel término burdo e ignorante. No le gustaba, pero era cierto que la mayor parte de la gente había comenzado a identificar la Alta Poesía con la antigua magia—. Vuestro papel, haciendo uso de vuestras habilidades, será identificar cuál es para que podamos interceptarlo y evitar que sea leído esta noche, y por supuesto detener a quien lo haya perpetrado.

Parecía sencillo, sin duda. Demasiado.

—¿Por qué Lake no ha podido encargarse? —La parte más insistente e inquisitiva de Viktor no podía parar quieta. La otra, la que solo deseaba volver a casa, le chistaba para que callase de una vez—. Sus capacidades para identificar la magia, ya sea mortal o feérica, son bastante superiores a las mías.

—Ya os lo he dicho, no está aquí. Si ha confiado en vos es porque sabía que no podría estar presente esta noche. No le busquéis tantos pies al gato, herr DeRoot —añadió Yon’Fai, y de nuevo su rostro se volvió afable—. Lo que tenéis ante vos no es más que un felino normal y corriente. Acariciadle el lomo, haced lo que os pide y esta noche dormiréis en vuestra cama un poco más rico.

****

Gus se atusó el pelo oscuro, se ajustó la corbata por enésima vez. Nunca entendería qué veían a aquellos adornos los humanos. Aunque, a decir verdad, muchos entre los suyos los habían adoptado. Si algo les gustaba a los trasgos desde tiempos inmemoriales, ya se sabía, era imitar los modelos de otros. Y la indumentaria fue uno de los primeros aspectos que abrazaron con entusiasmo en el año de la apertura de los Senderos. Se acabó eso de los gorros rojos picudos, de las ropas estrambóticas hechas con retales. Ahora podían acceder a esa moda sobria que realzaba la elegancia natural de su piel.

Recordó la primera vez que su hermano Anxo le había dicho algo del estilo. Que estaba deseando poder viajar a Francia y visitar a no sabía qué sastre para que le hiciera un traje a medida. Del final de la frase no se acordaba bien, porque antes de que terminara comenzó a partirse a carcajadas, tanto que se dobló sobre sí mismo y acabó tirado por los suelos. Cosas así eran las que habían granjeado a Gus el desprecio de su familia desde que era niño. Aunque el colofón vino luego, claro.

Pero, en fin, la corbata era un mal menor. Y aquella noche tampoco le molestaba demasiado, teniendo en cuenta lo bien que había empezado. El encuentro con el súcubo había sido breve pero emocionante. Se habían escabullido hasta una de las habitaciones de la servidumbre justo cuando todos comenzaban a entrar, habían cerrado la puerta a cal y canto con una pizca de Glamerye… y, qué demonios, había merecido la pena. Tal vez, en comparación con otros escarceos, había durado apenas un suspiro, pero el torbellino embriagador que lo había devorado y zarandeado tardaría en írsele de la cabeza. De hecho, se sentía un poco mareado todavía. Aquel horrible vals surgiendo de la pianola no ayudaba. Decidió acercarse a una de las mesas, situadas para que no dejaras de contemplar los cuadros en las paredes, en busca de algo que llevarse a la boca. Algo dulce, quizás. Su cerebro tenía que reponer fuerzas.

«Y pensar que a los mortales las súcubos les roban la energía», se dijo el trasgo, conteniendo una risita cómplice consigo mismo. Tomó un pastelillo de coñac y lo devoró casi sin masticar. Miró un momento los rostros anónimos a su alrededor; a algunos les sacó el Sayo enseguida, a otros le costó más. Y no, no era porque el alcohol corriera por sus venas: cada raza del pueblo feérico tenía una manera propia de utilizar el Glamerye y no siempre era sencillo distinguirlas. Por allí campaban un par de nereidas, de piel clara y ligeros ribetes azulados en el pelo, aun en su forma humana. Más allá, un gatosombra de tez oscura; sabía que Heidelberg, una ciudad amante de la noche, atraía bastante a esta raza. Vislumbró a un sidhe, a un centauro y una huldra. Había muchos más, pero no prestó especial atención. Estaba habituado ya a aquel mosaico y su mente divagaba en otras cuestiones. Por ejemplo, en que se moría de ganas en contarle el episodio del súcubo a Viktor, pero sabía que no debía acercársele todavía; no mientras aquella libido poderosa palpitara en su sangre. Le afectaría, le provocaría una de esas terribles migrañas y ya lo tendría enfurruñado para el resto de la noche.

En todo caso, sería mejor que lo encontrase. Lo había notado extraño, agitado, cuando acudían hacia el palacio. El tener que tratar de nuevo con Lake, quizás la perspectiva de un evento social tan concurrido como aquel… Todo ello influía, pero no eran más que los pesos ligeros de la balanza, lo sabía bien. Por encima de todo, como no podía ser de otro modo, estaba ella.

Erin Davies. La persona que acababa de aparecer en su campo de visión, como si aquel pensamiento fugaz la hubiera invocado.

Y Gus no era el único que la había visto: también lo había hecho Viktor, a quien encontró en un rincón, mirándola. «Sabía que no debía dejarlo solo».

Pero ahora ya no podía hacer nada. El tamaño del salón era considerable y había numerosos grupos de personas entre él y Erin. No podría llegar antes que Vik, quien se encontraba a unos pasos de distancia, a espaldas de la mujer. Tampoco tuvo claro que debiera hacerlo. Una parte de él lo conminaba a correr hacia allí: tenía que cuidar de su amigo, impedir que volviera a caer en esa espiral autodestructiva de obsesión, del mismo modo que no se puede permitir que un antiguo alcohólico se aproxime a una taberna. Un simple encuentro como ese podía fastidiarlo todo. ¿Pero hasta qué punto tenía potestad para hacerlo? ¿Era lícito que irrumpiese de ese modo, como un intruso?

Ah, era demasiado difícil decidir. Suspiró, tomó otro pastelillo y volvió a metérselo tal cual en la boca.

Observó. Qué más podía hacer.

Erin charlaba con un par de personas (humanos ambos), sonriendo, tan encantadora como se esperaba de una dama de la alta sociedad. El cabello pelirrojo se mostraba en todo su esplendor, los tirabuzones bailaban sobre sus hombros cada vez que se reía. Por lo que sabía, era reacia a recogérselo o a alisarlo; le gustaba dejar bien clara su herencia escocesa, hacer honor a las montañas salvajes en las que había tenido su hogar tiempo atrás. Tampoco se le veían excesivos afeites en el rostro, en el que las pecas destacaban sin reparo ni complejo alguno. Llevaba un vestido azul con adornos plateados, sencillo, pero a la par elegante. La última moda, no cabía duda, y eso que Gus no tenía ni idea de aquello. No había más que compararla con el resto de jóvenes a su alrededor. Erin, aun sin pretenderlo, desde la naturalidad en sus gestos, relucía como una piedra preciosa en medio de un montón de arena.

A su lado se encontraba Algernon Wilkins. Filántropo y expedicionario, hombre hecho a sí mismo a partir de una fortuna legada por el trabajo de su familia en la industria maderera; quizás uno de los nombres más conocidos de aquella sala. Vestía una levita negra y unos pantalones grises, muy en consonancia con el vestido de su esposa. A diferencia de esta, su cabello era oscuro, incluso su tez, a pesar de su procedencia inglesa. No había más que mirarlos para darse cuenta de la unión férrea que había entre ambos. Aunque cada uno mantenía una conversación distinta, en ocasiones parecían intervenir en la del otro; no con afán de controlarlo o de interrumpir sino de hacer algún apunte, alguna broma que era celebrada con una sonrisa y un asentimiento. Gus no podía escucharlos, pero no era nada complicado advertir aquellos gestos cómplices, aquellas miradas devotas, y lo que significaban.

«Maldita sea, Vik». El trasgo notó que la escena le taladraba el pecho, allá donde debía estar su corazón huido. «Tendrías que rendirte a la evidencia de una vez, con solo verlos».

Viktor lo sabía, por supuesto. Lo sabía desde hacía mucho. Lo sabía entonces, a apenas un par de metros de ellos. Solo, pese a las decenas de personas a su alrededor. Abandonado como un navío con las velas rotas en la inmensidad de aquella sala.

Había anhelo en la mirada del poeta, donde parecía concentrarse toda su alma. Cariño preñado de recuerdos, de palabras nunca pronunciadas y de otras fallidas. El arrepentimiento y la culpa entrechocando sus floretes, hiriendo en el lance cada uno de los puntos débiles del hombre. El deseo de volver a tocar aquellos brazos blancos y enredar sus dedos en los tirabuzones, de sentir aquel aliento contra el suyo. Durante un momento, Gus temió que su amigo fuera a acercarse más, a cometer una insensatez. Lo vio levantar un tanto las manos hacia Erin. ¿Iba a llamarla? ¿A presentarse frente a ella, en medio de su conversación?

Por fortuna, el momento de alarma pasó pronto. Viktor bajó las manos. A Gus le pareció que sonreía, si es que aquello era posible. Aunque su simbiosis no era tan fuerte como en los primeros días, en aquel momento, como antaño, el trasgo volvió a notar la conexión muy profunda en su pecho. Tanto que él mismo soltó un gemido en voz baja ante el aguijonazo. Resultaba difícil explicar qué era aquel dolor. Aquella tristeza que, no obstante, se sentía satisfecha con el breve encuentro. Con saber que estaba respirando el mismo aire que ella.

«Así que solo deseabas esto», pensó Gus, observando cómo Viktor se alejaba de Erin y Algernon, cómo serpenteaba entre la muchedumbre hasta colocarse al lado de una de las pinturas y centrarse en su contemplación.

Tomó un tercer pastelito, lo masticó bien esta vez, pensativo. Quizás esperaría un poco más antes de contarle todo aquello del súcubo. Tampoco tenía tanta importancia.

****

Ya hacía tiempo que le iba bien en la vida siendo un cobarde, y no iba a cambiar eso ahora.

Viktor trató de calmar el apresurado latido de su corazón. De sus dos corazones: por si fuera poco, la cada vez mayor concurrencia de la sala y los sentimientos encendidos con el baile y la música provocaban un estímulo creciente en su ojo derecho. Era una de aquellas ocasiones en las que ni siquiera cerrar el párpado tras el parche le ayudaba. El palpitar no cesaba, la sensación que comenzaba como un leve pinchazo se iba convirtiendo poco a poco en una estocada que empezaba a cavar hasta su cerebro. Porque allí, claro, cada una de las energías estallaba en un color, una imagen, incluso un sabor. No siempre era sencillo contenerlo. Aquel espectáculo de fuegos artificiales que era su sinestesia, que en condiciones normales y controladas suponía un alimento para su creatividad, en reuniones desordenadas como aquella se convertía en un castigo enloquecedor.

Eso, por una parte. Por otra, la presencia de Erin, tan cercana, tan ajena a él, lo había afectado más de lo que quería admitirse a sí mismo. Estaba seguro de que lo tenía todo dominado, después de tanto tiempo, tantas noches meditando y fraguando en su alma la resignación. Pero no era así.

Se plantó frente a una pintura del período holandés, Las siete alegrías de la virgen, de Hans Memling. No le llamaba demasiado la atención, como casi nada del arte cristiano, que se le antojaba vacuo (que todavía siguiera existiendo gente aferrada a aquella religión, rezando a un Dios ausente y silencioso, le resultaba un misterio), pero su sobriedad sirvió para calmarle un poco. Recorrió la escena despacio, deteniéndose cuanto podía en los detalles, tratando de desgranar la historia. Le gustó lo pragmático de sus colores y de los gestos de sus personajes, como si ninguno tuviera nada que ocultar o que mostrar más que lo que quedaba a simple vista. Aquel ritual de concentración en una obra siempre actuaba como un bálsamo para su alma. También fue así entonces, aunque en menor medida. Ninguno de sus mecanismos de defensa cotidianos servía frente a todo lo que Erin provocaba en su ánimo, lo que desenterraba en su memoria.

Había sido demasiadas cosas a la vez para Viktor. De niños, cuando sus padres la adoptaron tras morir los de ella, una hermana a la que martirizar tirando del pelo y hacer rabiar con tonterías. Un poco más crecidos ya, compañera de confidencias, y sobre todo de descubrimiento de escritores y poemas. Nació en ambos a la vez el deseo de experimentar con las palabras, de conseguir que encajaran para darle explicación a ese sinsentido que era el mundo. Y ya mayores, como parecía destinado, el amor.

«El amor cobra demasiadas formas, como todos estos desgraciados de aquí», se dijo Viktor con amargura, mirando a su alrededor y desviando enseguida la vista, volviéndola de nuevo al cuadro para evitar el mareo. La había amado, por supuesto, con una fuerza y una devoción que ahora, desde la distancia de los años, se le antojaban arrebatadoras. Pero también había amado el mundo de los versos, la promesa de la vida ilustrada. La ilusión del arte. Y se había decidido por esta otra clase de amor, a sus brazos había encaminado sus pasos y su espíritu. No quedó resquicio para otra cosa. No quedó lugar para Erin.

Ahora, sin embargo, cada rincón vacío de su alma aullaba su nombre.

¿Cómo podía recriminarle nada? Que, después de esperar contra toda esperanza, de suplicarle con misivas, hubiera dejado el recuerdo de Viktor atrás. Y hubiese recompuesto su vida con alguien que la merecía mientras él cometía un fallo tras otro, enterrando sus esperanzas y metas. Cuando él se afanaba por abrirse camino en la universidad, lamiendo las botas a cuanto profesor avinagrado encontraba, ella empezaba a despuntar en círculos literarios modestos, con su poesía sutil y acerada. Cuando él se dejaba llevar por el ansia de reconocimiento y el narcisismo, intentando alcanzar las cimas de la Alta Poesía, ella publicaba pequeñas obras y empezaba a recibir a sus primeros pupilos: jóvenes aspirantes a poeta que la buscaban para que les enseñara cómo encontrar su voz.

Al final, mientras él se convertía en un paria, cuando veía las costuras y las sombras detrás del mundo que había idealizado, ella llegaba a su destino. Como soñaron ambos sentados en el jardín de su casa, en el tiempo en que todo parecía nuevo y alcanzable.

Y Algernon, su marido, parecía un buen tipo, por qué no decirlo. Viktor lo miraba de reojo, no sin cierta ansiedad; le parecía que siempre cazaba su escrutinio y le devolvía el gesto con desafío. Era una tontería, claro. Ni siquiera sabía que existía. Dudaba que Erin le hubiera hablado de ese medio hermano, medio novio tontorrón perdido en el pasado. Aquel hombre, otro de tantos nobles volcados en el fomento de la cultura y el progreso, era respetado y admirado, sobre todo en una ciudad como Heidelberg. No parecía haber hipocresía o dobles intenciones en su interés por las artes: se decía que él también pintaba, escribía, componía, al tiempo que buscaba nuevos talentos a los que apadrinar, nuevas investigaciones que alentar. Un compañero a la medida de Erin, no cabía duda.

«Mejor que yo. Dónde vamos a parar».

La sonrisa torcida en su rostro, los recuerdos amargos, debían de saltar a la vista, puesto que Yon’Fai, que apareció de pronto a su lado, se extrañó al verlo.

—Herr DeRoot —dijo, casi sobresaltándolo —. ¿Os encontráis bien? Tenéis mala cara.

Viktor cerró los ojos. Suspiró. La virgen y todas aquellas alegrías plasmadas por Memling se diluyeron en su mente.

—Sí, no os preocupéis. Me apetecía dar una vuelta, nada más.

—Os escabullisteis de pronto, apenas me giré a por un par de volováns. —El poeta no supo discernir si aquella inflexión en su voz era de reproche o de preocupación; no en vano estaba a su cargo. Quizás Lake le hubiera prevenido contra él: «No lo dejes ni a sol ni a sombra, no sea que se largue».

—Lo lamento. Me agobio enseguida en esta clase de reuniones, necesitaba caminar. —Viktor quiso dar por zanjado el tema. Decidió desviar la conversación—. ¿De dónde sois, Yon’Fai? He de deciros, aun cuando os parezca un mero adulador, que siempre me he interesado mucho por la cultura del Este, por las exóticas Catay y Cipango. Por la manera en que habéis sabido proteger vuestras fronteras y vuestra cultura frente al expansionismo europeo. Me encantaría poder visitar vuestras costas. He visto grabados y parecen muy hermosas.

Si a Yon’Fai le molestó el halago repentino, no dio muestras de ello. Al contrario: sonrió, entrelazando las manos a la espalda.

—Bueno, ya sabéis. Gran parte de ese celo al que aludís es más política que otra cosa. —Se encogió de hombros—. Nuestros dioses aceptaron de buen grado la Unificación, pero nunca fueron partidarios de mezclar ideología y pensamientos con Europa. Demasiadas diferencias. Nací en la isla de Okinawa, si queréis algo más específico, en el reino de Ryukyu.

—¡Oh! —El ojo humano se le encendió a Viktor de manera sincera—. He oído hablar de ella. De vuestra artesanía y vuestros enormes puertos. De vuestra resistencia a los invasores. —Aquellos temas siempre eran de su agrado. No podía evitar sentir empatía por quienes se mantenían firmes frente a los poderosos—. Incluso de ese estilo de lucha con las manos desnudas que habéis popularizado. ¿Lo practicáis?

Yon’Fai rio con ganas.

—Eso es lo que siempre llama la atención a todo el mundo. Sí, lo cierto es que es algo que lleva en mi familia desde hace generaciones. Digamos que he aprendido a defenderme. ¿Y qué podéis decirme de vos? Vuestro apellido no parece germano.

—Holandés —confirmó Viktor—. Aunque mi padre se estableció en las islas británicas poco después de casarse con mi madre, antes de que yo naciera. En la isla de Skye. Negocios y demás. No he llegado a pisar Holanda después de trasladarme al continente, aunque debo admitir que me gustaría.

No hablaron más. De pronto, un resplandor restalló al lado de la oreja de Yon’Fai: una breve llamarada, tal vez imperceptible para el resto de personas en la sala. Pero Viktor lo captó al momento. No había sido sino una pequeña chispa de Glamerye, venida de no sabía dónde. Una llamada de alguna clase.

—He aquí nuestra señal —confirmó el oriental—. Nos esperan. Vamos, herr DeRoot. Será un placer continuar nuestra charla más tarde.

Echó a andar, cruzando la sala con aquella forma suya de serpentear que resultaba fascinante. Apenas rozó a nadie, a pesar de las parejas que daban vueltas al compás del vals, de los grupos que se arracimaban en torno a tal o cual pintura popular. Se deslizaba, encontraba el hueco entre la gente sin dificultad, o los huecos se abrían a su paso. Viktor lo siguió con mayor torpeza. Estuvo a punto de derramar una copa de champán a un tipo ancho de espaldas como dos hombres (un trol, le dijo enseguida su vista) y casi quedó interceptado por un trío de muchachas que reían y conversaban moviéndose de un lado a otro, sin mirar si molestaban a alguien a su alrededor. Habría querido localizar a Gus para decirle a dónde iba, pero no consiguió verlo por ninguna parte. Y Yon’Fai no esperaba, por lo que tuvo que apretar el paso.

Abandonaron la sala, para alivio de la castigada cabeza de Viktor, y enfilaron un pasillo hasta una puerta maciza, con arabescos grabados en la madera y un gran pomo dorado. Yon’Fai la abrió y le hizo pasar a una habitación mortecina. Un estudio de gran tamaño, en el que se adivinaba una enorme mesa en el centro y numerosas estanterías plagadas de libros a los lados. La única iluminación procedía de dos fuentes: la principal, la lámpara que portaba un hombre situado de pie a la izquierda de la mesa, a quien no podía distinguir. No contento con camuflarse en la oscuridad, llevaba la cabeza cubierta por una capucha, algo del todo innecesario estando bajo techo. Las alarmas de Viktor saltaron al instante, pese a que no captó nada raro en él. Ninguna energía malintencionada, ninguna agresividad contenida. Nada de Glamerye tampoco. ¿Qué demonios significaba aquel porte misterioso?

El segundo punto de luz provenía de la propia mesa. Sobre esta, dispuestos en fila como un batallón en miniatura, se veían seis sobres cerrados que irradiaban una suave luminiscencia.

—Como imagináis, esos son los poemas que debéis examinar —dijo Yon’Fai sin preámbulos—. Veréis que todos ellos son Alta Poesía; imagino que vuestra privilegiada visión ya los ha identificado como tales. No obstante, solo uno de ellos está hechizado del modo que hemos hablado. Por favor, herr DeRoot, decidnos cuál es.

Viktor se aproximó, despacio, sin quitar ojo al tipo de la lámpara. Este se limitó a saludar con un cabeceo. No era Lake, de eso estaba seguro. Trató de entrever algo más en la estancia, pero la luz no daba para mucho. Aguzó el oído, extendió el alcance de sus sentidos cuanto pudo. La puerta de la habitación aislaba cualquier sonido del exterior y ninguna energía sospechosa parecía manifestarse al otro lado. No notó ninguna presencia escondida en las sombras.

Quizás, por una vez, aquello era todo. Tal vez podía hacer el trabajo e irse a casa sin más. Respiró hondo y decidió concentrarse, pues, en los sobres. Tal como el oriental había advertido, la Alta Poesía despertaba su percepción sobrenatural de un modo parecido al de las criaturas feéricas. No era igual, por supuesto. Todavía quedaba mucho camino, si es que alguna vez podía suceder, para que aquella rudimentaria magia de las palabras alcanzara la fusión con las capas de la realidad que suponía el Glamerye. Él lo había intentado y había causado un desastre. Pero era mejor así: tal vez el ser humano no estaba preparado para manipular determinadas dimensiones y retorcer los engranajes del universo a su antojo. Quizás por ello los dioses habían decidido consolidar su dominio y frenar el caos y el desorden que existía antes del Tiempo de la Unificación, con hechiceros, sacerdotes e historiadores peleándose por ofrecer su visión de las cosas.

Los poemas situados en primer y segundo lugar eran, en esencia, bastante parecidos. Sus autores habían acudido al más universal de los sentimientos, el amor, para componer sus versos. En el primero notó Viktor una caricia aterciopelada, el olor del rocío mañanero. En el segundo algo un tanto distinto: la urgencia de los cuerpos encontrados, la oscuridad salvaje de una noche furtiva. El tercer poema le gustó más, o al menos se sintió más conectado con él: había un aire de rebeldía y de inconformismo flotando a su alrededor. Tal vez fuera un cantar épico. Le gustaría escucharlo.

Los sobres situados en quinto y sexto lugar lo atrajeron con una mezcla de sensaciones muy diferentes, encontradas pero complementarias a la vez. Arrojo, paciencia y espera, la fascinación frente a lo sublime. Temas sin duda populares en aquellos tiempos en los que la naturaleza en su sentido más excelso era fuente de inspiración. Quizás sus autores fueran algunos de los jóvenes de Heidelberg influenciados por el Sturm und Drang que no pasaba de moda. Sin embargo, fue el cuarto sobre el que reclamó su atención.

El sabor metálico le subió enseguida al paladar. La hiel le correteó por la garganta, le hizo carraspear. Notó un frío lento que le acariciaba las costillas, que intentaba cerrarse sobre su corazón. Era en vano, lo sabía bien, pero no pudo evitar asustarse, llevarse una mano al pecho para ahuyentarlo. Aquel espíritu extraño se burló un momento, se retorció en su interior, le apretó el estómago antes de dejarlo ir.

—Es este —murmuró. La desagradable sensación lo había dejado un tanto mareado, pero trató de que no se le notara en la voz—. El cuarto. Algo hay en este poema que podría matar a una persona.

Yon’Fai se acercó en silencio. Lo tomó, le dio un par de vueltas. Con parsimonia y no poca precaución, sujetándolo con las puntas de los dedos, rasgó el sobre y lo abrió.

De espaldas a él, Viktor no pudo ver su rostro cuando habló.

—¿Estáis seguro de esto?

—Sí, lo estoy. Os podéis deshacer de él. Quemadlo sin más.

El oriental calló unos instantes. No se dio la vuelta. Se guardó el sobre en el interior de su camisa.

—Nuestro compañero aquí presente es testigo. Gracias por vuestro servicio, herr DeRoot. Y por vuestra sinceridad.

Una campanilla resonó de repente en manos del encapuchado. Un sonido límpido, cristalino, más fuerte de lo que cabría esperar.

Las puertas de la habitación eran enormes y también silenciosas, como correspondía a una habitación de aquellas características. Un estudio necesitaba privacidad. Quizás, de haber sido otro tipo de estancia, Viktor habría escuchado antes cómo se abrían tras de sí, pero fue demasiado tarde cuando se percató. Demasiado tarde también cuando se giró al notar aquellos pasos de botas pesadas. Nada pudo hacer frente a los brazos que le aferraron por los suyos, inmovilizándole, ni por supuesto para esquivar el golpe en el lateral derecho de la cabeza, su punto ciego, que lo dejó sin sentido.