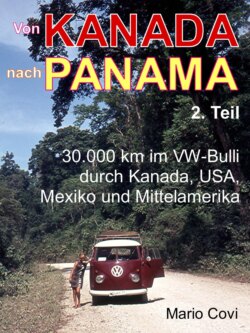

Читать книгу VON KANADA NACH PANAMA - Teil 2 - Mario Covi - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

6. KARIBISCHES ENDE DER WELT

ОглавлениеNoch schrieben wir das Jahr 1967. Den 30. Dezember. Mit Valerie und Harald hatten wir verabredet, uns zu Silvester an der Karibikküste bei Puerto Morelos zu treffen. Also los! Bis dorthin waren es noch über 400 Kilometer. Auf der löcherigen Nr.180 ging es quer durch die Halbinsel Yucatán, vorbei an den Ruinen von Chichen Itzá, denen wir auf dem Rückweg einen Besuch abstatten würden, und durch die koloniale Kleinstadt Valladolid. Danach wurde es richtig einsam. Wir erreichten das Territorium Quintana Roo, das mit 50.000 Quadratkilometern etwa so groß wie die Slowakei oder Costa Rica ist. Ein weites, streckenweise unerschlossenes Land aus Dschungel und Regenwald, in dem noch viele unentdeckte Mayastädte schlummerten. Irgendwo auf dieser Strecke übernachteten wir, und erreichten pünktlich an Silvester die Karibik bei Puerto Juarez.

Puerto Juarez? Ist das nicht bei Cancún? Richtig, dort befindet sich heute die Touristenhochburg Cancún - und dort, wo wir hin wollten, beginnt heute die 'Riviera Maya' mit Playa del Carmen und, und, und...

Okay, jetzt über den Verlust der letzten Paradiese zu jammern, wäre unfair denen gegenüber, die die heutige Welt entdecken möchten. Dann lasst euch einfach mal mitnehmen in eine Zeit, als das alles wirklich noch am sprichwörtlichen Arsch der Welt lag, einsam, abgeschieden, ursprünglich, fast jungfräulich, genau das Richtige für uns junges Volk, das die Welt für sich entdecken und als individuelles Abenteuer erleben wollte.

Puerto Juarez war ein Fischerdorf mit vielleicht hundert Einwohnern. Dort endete die geteerte Straße 180 und wir mussten nach Süden auf eine Muschelkalk-Piste abbiegen. Nach 42 Kilometern kamen wir in ein verschlafenes Küstendörfchen. Unter zerzausten Kokospalmen standen palmblattgedeckte Maya-Cabanas mit freundlichen Bewohnern, die uns bestätigten, dass hier das Ende der Welt sei -, si, si, das hier sei Puerto Morelos.

Es war nicht schwer, Harald und Valerie zu finden. Oberhalb des Korallensandstrands rangierten wir unsere Fahrzeuge zu einer Wagenburg zusammen. Zwischen den Bullis brachten wir ein Sonnensegel an, das uns auch vor nächtlichen Regengüssen schützte. Dann spannten wir gegen den stetig wehenden Passat einen Windschutz, und richteten uns häuslich in unserem kleinen karibischen Strandlager ein. Eine nahe Zisterne versorgte uns mit Süßwasser.

In Puerto Morelos lebten seinerzeit vielleicht 100 bis 150 Menschen, entsprechend der Tatsache, dass Quintana Roo das bevölkerungsärmste Territorium des Landes war. 1974 wurde das Territorium zum Bundesstaat und ist, aufgrund der Entwicklung um Cancún, zum Staat mit der höchsten Bevölkerungszuwachsrate geworden. Puerto Morelos hat heute rund 10.000 Einwohner, ist also immer noch beschaulich im Vergleich zu Cancún alias Puerto Juarez, dessen Bevölkerung von 100 auf weit über 500.000, manche spekulieren schon mit knapp 900.000, angestiegen ist. Ich kann es nicht lassen mit der Gegenüberstellung solcher Zahlen, die faszinieren - und einen gleichzeitig erschrecken, ob man will oder nicht. Denn bei allem kommerziellen Gewinn für eine gewisse Schicht ist das Verschwinden eines paradiesischen Fleckens auf dieser Erde immer ein Verlust. Eigentlich wäre es bedenklich, würde man anders empfinden.

Das Gute am wehenden Passatwind war, dass er uns die Moskitos weitgehend vom Leibe hielt und die Biester ins Landesinnere jagte. So konnten wir entspannt an einem großen Lagerfeuer ins Neue Jahr 1968 hinein feiern. Wir süffelten Sekt, tanzten zur Tonbandmusik und sangen dann unter den Sternen Mexikos Lieder zur Gitarre.

Vor einigen Tagen hatte ich ziemlich lang im Gras gelegen und an unserem Bulli herumgebastelt. Das hatten Milben und kleine Zecken als Chance ihres jämmerlichen Lebens verstanden. Das Ergebnis war ein irrer Juckreiz und ein permanentes Absuchen nach den Übeltätern. Die Zecken konnte man ja noch finden, aber die klitzekleinen Milben musste ich mit einem Mittel gegen Krätze bekämpfen, das wir zum Glück in unserer großzügig bestückten Reiseapotheke hatten. Hildrun suchte mich abends regelmäßig nach den Zecken ab, nun ja, das waren eben fast peinliche Flitterwochenspiele rund ums Hochzeitsgeschirr...

Voller Zuversicht stürzte ich mich regelmäßig in die warme türkisfarbene Karibikflut und hoffte, dass die Milben irgendwann absaufen würden oder vom Salzwasser eingingen. Die Stiche jedenfalls juckten noch sechs Wochen lang!

Ganz offensichtlich hatten wir nicht daran gedacht, uns ausreichend zu verproviantieren. Dass wir so sehr am Rande der Zivilisation landen würden, hatten wir nicht bedacht. Ein erster Gang in den nahen Dorfladen war ernüchternd. Wir fanden etwas Käse, es gab Öl, Mehl, Reis, Zucker, Salz, ein paar Grundnahrungsmittel eben. Eine einzelne Mortadella, die von der Hüttendecke baumelte, hatten Ameisen zu ihrer Behausung auserkoren.

Es hatte sich allerdings schnell herumgesprochen, dass wir Proviant benötigten, und schon hatten wir Kontakt zu den freundlichen Dorfbewohnern. Kinder, meistens waren es die Mädchen, kamen vorbei und verkauften Fisch, Orangen, Zitronen, Tomaten und Eier. Und ein einheimischer Bäcker versorgte uns jeden Tag mit frischem Weißbrot.

Zweimal täglich legte ein umgebauter Fischkutter an der nahen Holzpier an, der die Insel Cozumel mit dem Nötigsten versorgte, oder auch mal Reisende hinüberbrachte. Die recht große Insel am Horizont war die erste touristische Attraktion in dieser Region. Vermutlich war man durch Jacques Cousteaus Taucherfilme auf die Insel aufmerksam geworden. Bekannt wurde Cozumel spätestens im Frühjahr 1966, als die niederländische Kronprinzessin Beatrix mit ihrem Prinz Claus dort heimlich ihre Flitterwochen verbringen wollte. Ein hartnäckiger Fotoreporter hatte das Paar dann doch aufgespürt.

Coca-Cola für Cozumel

Für den kleinen Ort war der Fährbetrieb eine große Abwechslung. Das Ein- und Ausschiffen der Passagiere, der Kisten, Koffer, Fässer, Hühner und Schweine war ein regelrechter Jahrmarkt, den keiner missen wollte.

Noch immer schafften wir es, uns von zehn Dollar pro Woche und Pärchen zu ernähren. Die wenigen Lebensmittel, die wir hier zukauften, sprengten unseren Etat sowieso nicht. Um aber nicht Kohldampf schieben zu müssen, fischten wir eifrig in der Brandungslinie. Es machte Spaß, in den Wellen zu spielen und dabei die Angelschnur hoffnungsvoll auszuwerfen. Es dauerte nicht lange, und ein kleiner Zappelfisch hing am Haken. Jeder von uns musste etwa sechs Schwänze fangen - das war die Vorgabe unseres Lagerkochs - und Harald konnte daraus eine köstliche Fischreispfanne zaubern.

Weil wir kein Fleisch kaufen konnten und unsere Vorräte sichtlich schrumpften, schlug Harald eines Abends vor: "Herbert, du hast doch ein Gewehr. Warum gehen wir morgen nicht in den Busch und versuchen, etwas für den Kochtopf zu schießen."

Gesagt - getan. In aller Frühe, noch vor 5 Uhr, standen Harald, Herbert und ich auf, versteckten Gewehr und Revolver, und fuhren mit Haralds VW-Käfer leise durchs Dorf. Am Dorfausgang war eine Polizeistation, das wussten wir. Harald beschleunigte kräftig, aber vorsichtig, schaltete dann Licht und Motor aus, und schon rollten wir im Leerlauf am Polizeiposten vorbei - ohne diesen zu wecken!

Die Piste von Puerto Juarez erstreckte sich, an Puerto Morelos vorbei, noch eine ganzes Stück weiter nach Süden in den Küstendschungel, vermutlich zu einigen Kokoshainen oder Potreros, dem Urwald abgetrotzte Lichtungen, die von einer oder mehreren Familien bewohnt und landwirtschaftlich genutzt wurden. Jahre später führte hier eine Autostraße weiter bis Tulum, der märchenhaften Mayastadt am Ufer der karibischen See. Heute aber waren wir die einzigen Menschen, die hier vorsichtig durch die Wildnis tuckerten, vorbei an undurchdringlichem Dschungel und Regenwald.

Als wir an einigen hohen Bäumen vorbeifuhren, auf deren Ästen eine große Schar von Ibissen saß, rief Harald: "Da! Die holen wir uns!"

"Du willst doch keine heiligen Ibisse braten", sagte ich zweifelnd. "Außerdem schmecken die bestimmt nicht."

"Egal, Hauptsache Geflügel, da machen wir schon was draus, schließlich haben wir Hunger", meinte Harald, wirkte aber selber nicht sehr überzeugt. Ehrlich gesagt wussten wir überhaupt nicht, was wir in unserer Blauäugigkeit für den Kochtopf erlegen sollten. Bestimmt keinen Affen oder einen der putzigen Coatis, der Nasenbären, die durch den Urwald turnten.

Ein kurzes Stück weiter erreichten wir ein Gebiet, wo zu beiden Seiten der Straße kleinere und größere Wasserflächen den Dschungel auflockerten. Wir hatten sie gleichzeitig entdeckt: eine Schar schwarzer Wasservögel, die dort seelenruhig herumschwammen. Vorsichtig schlichen wir an den Rand der Dschungelpiste. Herbert erwischte den ersten Vogel, den wir leicht aus dem Wasser fischen konnten. Nun war unser Jagdfieber voll erwacht. Aber wir waren uns einig, dass wir wirklich nur aus Hunger die armen kleinen Wasserhühner töteten. So legten wir uns weiter auf die Lauer. Mit meinem langläufigen Revolver versuchte ich mein Jagdglück, doch das war Munitionsverschwendung. Zum Glück hatten wir Herberts Gewehr, mit dem wir dann abwechselnd insgesamt fünf Stück des schwarzfiedrigen Geflügels erlegten.

Als stolze Jäger kehrten wir heim in unser Strandlager. Wir fühlten uns als kernige, wilde, vollblütige Kerle. Doch unsere Frauen waren nicht bereit, uns nackt, mit wippenden Brüsten, zu umtanzen und jauchzendes Jagdbeutegeschrei auszustoßen. Na gut, sie sahen in uns wahrscheinlich eher dumpfbackige Hühnerschlächter und wüste Wilderer, waren aber doch bereit, beim Hühnerrupfen mitzumachen.

Harald hatte sich in Kanada einige Waldläufertricks angeeignet. Er stellte einen großen Topf Wasser aufs Lagerfeuer. In dem heißen Wasser schmolz er Kerzenreste. Und in diese Brühe tauchten wir dann kurz die Wasserhühner. Das Wachs erstarrte, und verklebte das Gefieder zu einem festen Panzer, den man nun leicht abschälen konnte und dabei die Federn ausrupfte. Das gerupfte Feder-und-Wachs-Gemisch wurde einfach wieder in das kochende Wasser geworfen, wo das Wachs erneut schmolz und für den nächsten zu rupfenden Vogel zur Verfügung stand. Irgendwann war das eine üble Mischung aus Federn und Wachs, aber der Effekt war verblüffend.

Dank Haralds Kochkunst konnten wir dann ein leckeres Mischgericht aus Reis und dem wirklich schmackhaften Fleisch der Wasserhühnchen genießen.

Von den Bewohnern des Dörfchens wurden wir auf eine fast schon pragmatische Weise einfach akzeptiert. Mit unserer schlichten Lebensweise am Strand strahlten wir alles andere als Luxus und Reichtum aus. So befanden wir uns auf Augenhöhe mit den Yucatecos.

Vor allem die Kinder des Dorfes hingen gerne neugierig bei uns herum. Es gab für sie stets etwas zu beobachten, oder sie wagten einen kurzen Plausch mit uns. Manche waren offen und wirkten fröhlich und unbefangen.

Aber es gab auch Kindergesichter, die einen mit einer verhaltenen Traurigkeit konfrontierten. Ihre Augen hatten etwas zu erzählen, da war Armut, da war Elend, da war vielleicht Gewalt.

Vermutlich deutete ich aber einfach zu viel in das Gesicht eines schüchternen Kindes hinein...