Читать книгу El valenciano Enrique Dupuy y el Japón del siglo XIX - Mario Giuseppe Losano - Страница 10

ОглавлениеI.

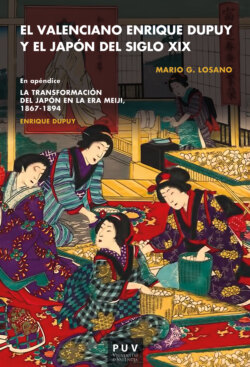

ENRIQUE DUPUY EN EL INQUIETO SIGLO XIX DE ESPAÑA Y JAPÓN

2. RETRATO DE UN JOVEN VALENCIANO EN EL JAPÓN DEL SIGLO XIX

El texto de Enrique Dupuy de Lôme (1851-1904) aquí publicado es uno de los raros documentos españoles escritos por un testigo ocular de la occidentalización de Japón; en efecto, el autor pasó dos años en Yokohama, de 1873 a 1875, como secretario de la legación española. Los testimonios españoles y portugueses sobre la modernización de Japón en la segunda mitad del siglo XIX son poco numerosos respecto a los de otros estados europeos, porque, como ya se ha dicho, ambos países estuvieron ausentes del archipiélago nipón en el momento de su europeización, a causa de sus respectivas crisis internas.

Los acontecimientos de España y Japón en la segunda mitad del siglo XIX no son ampliamente conocidos. Sobre todo, salvo pocas excepciones, los asuntos internos de aquella España no son conocidos por los niponistas, ni los de Japón son conocidos por los hispanistas. Por eso, en los próximos dos apartados (3 y 4) se trazará una síntesis de los sucesos históricos del tardío siglo XIX en ambos estados. Esta síntesis se propone solo como una orientación para la lectura del texto de Dupuy, en el que los eventos de su tiempo apenas se mencionan; pero esto no puede sustituir a un tratamiento histórico completo, al que se reenvía para una mayor profundización. En definitiva, estas dos semblanzas históricas dejarán igualmente insatisfechos a los niponistas y a los hispanistas respecto de la parte en la que ellos son especialistas y, probablemente, su único mérito sea satisfacer mi deseo de simetría en la exposición.

El personaje central de estas páginas es el diplomático Enrique Dupuy de Lôme, nacido en Valencia en 1851 y fallecido en París en 1904. Su primer destino fue Japón, al cual dedicó dos volúmenes en 1877 y en 1894. En este último es donde se engloba la pequeña monografía sobre el Japón Meiji aquí publicada, aunque se encontraba redactada ya a la altura de 1874. La preparación jurídica y diplomática de Dupuy, unida a sus dos años de estancia en Japón, hacen que sus palabras sobre la transformación socioeconómica de Japón durante la época Meiji sean particularmente atendibles.

Como punto de referencia al que regresar en el curso de la lectura, puede ser útil dejar constancia de una hoja de servicio de Enrique Dupuy redactada el 27 de abril de 1908, donde se sintetizan las etapas de toda su carrera diplomática hasta 1904, año de su muerte.17

Nombramiento en Japón: 17 de abril de 1873; toma posesión el 23 de julio de 1873.

Traslado de Japón a Bruselas: 24 de mayo de 1875; toma posesión el 1 de noviembre de 1875.

Montevideo, 24 de octubre de 1877 (toma posesión el 14 de febrero de 1878).

Buenos Aires, 4 de febrero de 1880 (puesto interino por baja del titular Francisco de Otín; toma posesión el 1 de abril de 1880).

París, 2 de junio de 1881 (toma posesión el 11 de agosto).

Washington, 7 de octubre de 1882 (toma posesión el 20 de marzo de 1883) (Carta de Enrique Dupuy al Ministerio de Estado, de Nueva York, el 1 de agosto de 1883, donde entra en servicio con motivo de la muerte sobrevenida del plenipotenciario Francisco Barca, el 29 de julio de 1883).

Berlín, 12 de mayo de 1884 (toma posesión el 11 de julio de 1884).

Regreso al Ministerio de Madrid: 26 de abril de 1886 (toma posesión el 4 de abril de 1886).

10 de noviembre de 1887: parte a Londres para «tratar de la supresión de las primas concedidas a la industria azucarera».

1 de diciembre de 1887: nombramiento como cónsul general en Guatemala, Salvador, Costa Rica y Nicaragua.

17 de enero de 1886 (o 1887): en Roma para la Comisión Técnica y para el Tratado de Comercio.

14 de septiembre de 1888: ministro residente y cónsul general en Uruguay (toma posesión el 26 de diciembre de 1888).

22 de septiembre de 1890: regreso al Ministerio en Madrid (toma posesión el 1 de octubre de 1890).

22 de septiembre de 1890: se encuentra en el Ministerio como jefe de la Sección de Comercio.

Desde el 19 de enero de 1891 hasta el 16 de mayo de 1892: es nombrado «Vocal Comendador de la Suprema Asamblea de la Real y Distinguida Orden de Carlos III» (toma posesión el 20 de enero de 1891).

Cesa por Real Decreto el 22 de marzo de 1891 porque es elegido diputado de las Cortes.

12 de mayo de 1892: nombramiento como plenipotenciario de la legación de Washington (hasta el 21 de febrero de 1893). Se encuentra en Washington como plenipotenciario desde el 25 de abril de 1895 hasta el 11 de febrero de 1898, cuando presenta su dimisión (cf. § 15).

Desde el 15 de abril de 1899 es subsecretario de Estado.

En Roma, como embajador: nombrado el 3 de mayo de 1900 (toma posesión el 23 de junio de 1901 y cesa el 13 de mayo de 1902).

Embajador en Italia: nombrado el 7 de julio de 1903, toma posesión el 20 de julio de 1903 y permanece en el cargo hasta el 1 de julio de 1904, fecha de su muerte en el curso de un viaje a París.

Ya se ha mencionado la crisis que atravesaba el mundo ibérico en el siglo XIX y las transformaciones radicales de Japón durante el mismo periodo. Ahora ha llegado el momento de aportar las dos semblanzas históricas prometidas.

Aunque la estancia japonesa de Dupuy tuvo lugar en el bienio 1873-75, conviene examinar un lapso de tiempo mayor, que en el caso de España abarcará todo un extenso siglo XIX, desde 1808 a 1923 –es decir, desde la invasión napoleónica hasta la dictadura de Primo de Rivera–, y en el caso de Japón un siglo más reducido, desde 1868 a 1914, es decir, desde el inicio oficial de la occidentalización hasta su entrada en la Primera Guerra Mundial. Con todo, en el § 4 será necesario remontarse al origen del cierre del archipiélago en el siglo XVII para comprender cómo se produjo después su apertura, inmediatamente antes de 1868.

3. EL INQUIETO SIGLO XIX ESPAÑOL

A finales del siglo XVIII, Carlos III de Borbón (1726-1788) modernizó y reforzó España, consiguiendo conservar sus propias colonias tras la guerra de los Siete Años, transcurrida entre 1756 y 1763, y tras la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica. Las turbulencias del siglo XIX comenzaron en 1808 con la invasión napoleónica de España, que llevó a la ocupación francesa de todo el territorio y a la sustitución de los Borbones por el hermano de Napoleón, José Bonaparte. Los españoles se sublevaron contra los invasores el 2 de mayo de 1808, apoyados por los ingleses, lo que dio lugar a la Guerra de la Independencia.

La fractura napoleónica tuvo consecuencias internas e internacionales. En el ámbito interno, las Cortes de Cádiz dictaron en 1812 una constitución inspirada en los principios de la Revolución francesa, que preveía la monarquía constitucional, así como la garantía de algunos derechos fundamentales como la libertad de prensa y la división de poderes. En el plano exterior, la invasión napoleónica creó una enorme inquietud, sobre todo en las colonias americanas, donde las noticias llegaron fragmentadas y con retraso. Dado que los leales a la Casa de Borbón estaban en declive y los «afrancesados» sí reconocían el Gobierno de José Bonaparte, los partidarios de la independencia vieron en aquella incertidumbre institucional la ocasión propicia para separarse de la madre patria y alcanzar la independencia nacional, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Desde 1811 hasta 1825 las colonias españolas de América se sublevaron y lograron la independencia: al final de este proceso, el imperio colonial español se reducía a Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

La restauración que en Europa siguió a la caída de Napoleón no eliminó las tensiones. Frente al Gobierno absolutista de Fernando VII, que había abolido la constitución de Cádiz y había reimplantado la Inquisición, en 1820 se sublevó el militar liberal Rafael de Riego y Núñez, dando inicio al denominado trienio liberal y restableciendo la vigencia de la constitución gaditana. Sin embargo, Fernando VII volvió a restaurar la monarquía tres años después, gracias al apoyo político y militar de la Santa Alianza, que encomendó a Francia el envío de sus ejércitos para derrotar a los liberales. Una vez tomado el control de la situación, el rey persiguió duramente a estos, cerrando el breve periodo constitucional que había durado desde 1820 hasta 1823. Además, derogó la ley sálica, permitiendo así que también las mujeres pudieran acceder al trono de España, con el objetivo de que le sucediera en la corona su hija Isabel, en lugar de su hermano Carlos María Isidro, que a la sazón era el legítimo heredero. Esta medida fue el origen de la subsiguiente guerra civil que dejaría a España ensangrentada.

En efecto, tras la muerte de Fernando VII en 1833, la regencia de María Cristina dio curso a la petición de sucesión al trono para su hija Isabel. Sin embargo, el infante don Carlos, hermano del rey fallecido, no reconoció la abolición de la ley sálica e inició una dura lucha sucesoria contra su sobrina: los partidarios de los dos pretendientes –«cristinos» y «carlistas»– se enfrentaron en una guerra civil que duró desde 1834 a 1839. No obstante, después del final formal de las guerras carlistas, con el denominado compromiso de Vergara, continuaron produciéndose numerosos «pronunciamientos» militares e insurrecciones populares. Para financiar los gastos militares, en 1837 se inició la privatización de los bienes de la Iglesia, cuya recaudación sirvió para extinguir –es decir, para amortizar– los títulos de deuda pública: esta es la razón de que el procedimiento conocido como «secularización» en otros estados europeos sea conocido como «desamortización» en España. Desde el punto de vista económico, la entrada en el mercado de ingentes bienes de origen eclesiástico favoreció el desarrollo económico de la burguesía.

La situación política interna se estabilizó con el reinado de Isabel II, que en el lapso que discurre entre 1843 y 1868 promulgó una constitución moderadamente conservadora (en 1845) y un concordato que consolidaba los privilegios de la Iglesia católica (aunque también en la Constitución liberal de Cádiz el catolicismo había sido declarado religión de Estado).

En cambio, en el ámbito internacional se sucedieron varias guerras que debilitaron ulteriormente la economía española y que aquí solo es posible mencionar de pasada: la guerra de Marruecos de 1859, la guerra del Pacífico de 1861, la guerra de México de 1861 y la guerra de Chile y Perú de 1865.

En 1868, el golpe militar de los generales Prim, Serrano y Topete destituyó a la reina Isabel II y la regencia fue confiada al general Francisco Serrano. Entre los candidatos al trono fue elegido Amadeo de Aosta, hijo de Víctor Emanuel II de Saboya, que reinó entre 1871 y 1873.

Después de la renuncia de Amadeo I, en 1873, España se transformó en la caótica «primera república»: cuatro presidentes se sucedieron en el corto lapso de un año, hasta que en 1874 el golpe de Estado del general Pavía restauró la monarquía, encarnada en Alfonso XII, que reinó desde 1875 hasta 1885. A este le siguió la regencia de su viuda, hasta la mayoría de edad de su hijo, que en 1902 se convirtió en Alfonso XIII y que reinó hasta 1931.

Desde el punto de vista social, el evento más trágico de estos años fue la derrota en la guerra contra Estados Unidos en 1898, cuando España perdió sus últimas colonias, esto es, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Por no hablar «de Guam y de las 6.000 islas que se hallaban bajo su soberanía en el Pacífico (Palau, Marianas del Norte, Carolinas) y que España se vio obligada a vender a Alemania» en 1899.18 La nación entera pareció darse cuenta de que el glorioso pasado de la España imperial había concluido irremediablemente con el «desastre del 98», tal y como aún hoy se recuerda aquel annus horribilis.

Otros eventos anunciaban un siglo XX convulso: tras la derrota en Marruecos contra los rebeldes del Rif, los sangrientos motines de Barcelona en 1909 pasaron a la historia como la «semana trágica». La unidad nacional que perseguía la restauración monárquica había sido puesta en tela de juicio por las crecientes tendencias autonomistas de los vascos y los catalanes. De hecho, a estos últimos se les reconoció una cierta autonomía administrativa en 1913. Mientras tanto, la industrialización de la costa mediterránea había dado lugar a un proletariado que se orientaba hacia el comunismo y sobre todo hacia el anarco-sindicalismo. Por último, aún bajo el shock del «desastre del 98» y de la «semana trágica» de Barcelona, España tuvo que hacer frente al estallido de la Primera Guerra Mundial.

España se declaró neutral, pero las derrotas militares en Marruecos y las tensiones sociales llevaron en 1917 a una huelga general seguida por varias crisis de gobierno, al que puso fin el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera. Desde 1923 hasta 1930 España fue gobernada por un directorio, en principio militar y después civil, que suspendió la constitución –aun sin derogarla formalmente–, prohibió los partidos políticos (sustituidos por el partido único) y disolvió el Parlamento.

En 1930 Primo de Rivera dimitió y fue sustituido por otro militar, mientras los partidos políticos resurgidos se pronunciaban a favor de una república que reemplazara a la ya desacreditada monarquía. Sin embargo, el resultado de las elecciones de 1931 fue ambivalente: los republicanos ganaron en las ciudades y los monárquicos en las zonas rurales. El 14 de abril de 1931 se proclamó la «segunda República», pero las posiciones fueron radicalizándose cada vez más. En oposición a los movimientos de izquierda, José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador ya citado, fundó la Falange Española, importante estructura política de la futura dictadura franquista. En 1934-36 la joven república vivió su «bienio negro», que culminó con una guerra civil que se desarrolló entre 1936 y 1939, y concluyó con la dictadura del general Francisco Franco, que se prolongaría hasta su muerte, el 20 de noviembre de 1975.

4. EL INQUIETO SIGLO XIX JAPONÉS

A principios del siglo XIX Japón era todavía un archipiélago sustancialmente cerrado a los contactos con el mundo exterior. Desde 1636 no estaba permitido que los japoneses viajaran al extranjero y, después de la represión de la revuelta de Shimabara de los cristianos,19 se prohibió el culto de dicha religión. A partir de 1639 se prohibió reingresar en el país a todos aquellos japoneses que se encontraran en el exterior; se prohibió la construcción de naves de alta mar y solo los holandeses y los chinos podían desembarcar en Japón. En 1641 se permitió a los holandeses usar la base comercial de la isla de Deshima, junto a Nagasaki, pero operando de facto en condiciones de semiprisión. También se controlaba la entrada de libros occidentales y estaba prohibida la literatura cristiana.

Con el inicio del siglo XIX, la clausura de Japón fue percibida como un obstáculo para el creciente tráfico marítimo, de modo que las potencias occidentales comenzaron a reclamar, cada vez con más insistencia, que se permitiera al menos la construcción de centros de abastecimiento y salvamento para los náufragos. En 1804 un enviado ruso fue rechazado; en 1837 la artillería costera japonesa bombardeó una nave americana que se había aproximado excesivamente a su costa; en 1844 el shogun no se dignó a responder a una carta del rey de Holanda, pese a que los japoneses habían reservado un tratamiento benévolo a esta nación.

En 1853 las grandes potencias adoptaron formas más coercitivas. Al puerto de Edo llegaron los cuatro cañoneros estadounidenses del comodoro Matthew Perry, para entregar una carta del presidente de Estados Unidos que demandaba apoyo a los navegantes y a los náufragos, así como la apertura de un puerto para el comercio con América. Los japoneses vieron por primera vez las demoledoras «naves negras» de vapor, capaces de navegar contra el viento y contracorriente. Un mes después las mismas peticiones fueron presentadas por una flota de la marina militar rusa. Como no hubo respuesta a la carta estadounidense, un año después el comodoro Perry regresó con diez naves, amenazó con bombardear la capital y logró así –por el Tratado de Kanagawa del 31 de marzo de 1854– que el Shogunato accediese a todo cuanto había solicitado. El secular cierre de Japón había terminado.

El Gobierno de Estados Unidos publicó un informe detallado en varios volúmenes sobre la campaña de Matthew Perry en los mares de China y de Japón.20 Una parte de esta documentación de excepcional interés está incluida en un libro alemán que, haciendo referencia a otras publicaciones, estableció una síntesis de los conocimientos que Occidente tenía de Japón antes de la intervención del comodoro Perry y de la consiguiente apertura de sus puertos al comercio occidental.21 Teniendo en cuenta el giro irreversible que supuso la intervención estadounidense en la historia de Japón, estas dos obras se proponen aquí como delimitación entre la historia del Japón tradicional y la historia de su modernización conforme al modelo occidental: sobre esta última se centrarán las próximas páginas.

La apertura impuesta por la fuerza generó un sentimiento de hostilidad entre la población japonesa, que obstaculizó la presencia de los extranjeros, incluso mediante la violencia directa. Durante las siguientes décadas se produjeron graves incidentes que llevaron al bombardeo de Kagoshima y de Shimonoseki por parte de las flotas de los Estados que, en el ínterin, habían suscrito con Japón tratados análogos al estadounidense. Como consecuencia de estos desgraciados acontecimientos se produjo la dimisión del decimoquinto shogun, Yoshinobu Tokugawa, por lo que el poder regresó al emperador Mutsuhito. Terminaba así la era Tokugawa, que había transcurrido entre 1603 y 1867 y había estado dominada por la familia homónima, responsable del cierre de Japón a los extranjeros a causa de las tensiones del «siglo cristiano».

Puede considerarse que 1868 es la fecha clave para la transformación de Japón, ya que fue entonces cuando el emperador Mutsuhito (1852-1912) asumió directamente el poder, que en los seiscientos años anteriores había sido ejercido por los comandantes militares (shogun). Reinó con el nombre de Meiji Tenno y, según el uso japonés, la duración de su imperio se denomina «era Meiji», a saber, «del Gobierno ilustrado» (Dupuy, p. 190). La «era Meiji» coincide con la transformación de Japón, que pasó de ser un estado cerrado y feudal a convertirse en una gran potencia mundial regida por una monarquía constitucional.

En efecto, en una treintena de años un imperio feudal e insular se tornó en una moderna potencia continental de sello occidental: el Estado que en 1853 miraba con terror a las «negras naves» del comodoro Perry, en 1905 derrotó en Tsushima a la flota del Imperio ruso. En aquel intervalo de tiempo, siguiendo los modelos occidentales, se transformó por completo la estructura del Estado japonés, que se dotó de un sistema de partidos (1881), un parlamento (1885) y una constitución (1889); entró en vigor una legislación penal y civil de cuño europeo continental, así como un eficiente sistema judicial para aplicarla; el ejército y sobre todo la marina fueron potenciados y organizados de acuerdo con los modelos francés, prusiano e inglés; el Estado, que no había tenido relaciones con el extranjero –y que por tanto no tenía deuda exterior– cambió la divisa y entró en el mundo financiero internacional; se diseñó un sistema moderno de instrucción pública, de comunicaciones y de ferrocarriles; en definitiva, se aceptó casi todo de Occidente, desde la indumentaria hasta el calendario, y siempre con un entusiasmo que en ciertos momentos llegó a ser excesivo.

La transformación de Japón es aún más sorprendente si tenemos en cuenta que, mientras se realizaban estas radicales y rápidas reformas, las tensiones internas llevaron a enfrentamientos violentos entre los partidarios de la modernización y los tradicionalistas. Por si fuera poco, en la esfera internacional Japón inició una agresiva política expansionista. Es imposible narrar pormenorizadamente las reformas internas, pero baste con recordar que la abolición del sistema feudal conllevó la abolición de la clase samurái y sus pensiones: la consecuencia fue la rebelión de Satsuma en 1876, que fue truncada por un ejército que ya se había organizado siguiendo el patrón occidental. Al mismo tiempo, la repulsa frente a los extranjeros continuaba manifestándose en ataques individuales que fueron disminuyendo progresivamente.

En 1875 el nuevo Japón reguló las cuestiones fronterizas con Rusia, aceptando la presencia de esta última en la isla de Sajalín y recibiendo a cambio la conformidad con la presencia japonesa en las Islas Kuriles. Sin embargo, dos años después Japón inició su política expansionista y ocupó las islas Bonin y Ryukyu. Mientras se perfeccionaba la transformación de sus fuerzas armadas, el punto de mira de Japón se trasladó a Corea, entrando así en colisión con China. Esto dio lugar a la guerra sino-japonesa de 1894, que concluyó con el control japonés sobre Corea. La derrota de China, sellada con la paz de Shimonoseki, conllevó la cesión a Japón de Formosa (hoy Taiwán), de las Islas Pescadores –nombres que evocaba aún la remota presencia ibérica en aquellos mares– y el reconocimiento de la «independencia» de Corea, lo que en realidad suponía su entrada en la esfera de influencia de Japón.

A finales de siglo Japón podía tratar de igual a igual con las grandes potencias, que hasta entonces gozaban en el territorio nipón de la condición de extraterritorialidad y de los tratados llamados «injustos», porque eran claramente desfavorables para Japón. Ahora bien, como el retraso político y jurídico de Japón –que originariamente había servido para justificar estos tratados– se había aminorado mucho, en 1899 estos fueron definitivamente derogados. Japón era ya también formalmente una de las grandes potencias mundiales y en 1900 tomó parte, al lado de los países occidentales, en la represión de la revuelta de los Boxer en China. Pierre Loti, al llegar a la bahía de Ning-Hai a bordo del Redoutable, anotaba el 3 de octubre de 1900 que «los pabellones de las siete naciones aliadas flotaban allí todos juntos, alineados por orden alfabético» (o casi): «Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Rusia».22

Al ser ya un actor geopolítico de relevancia en Asia oriental, Japón cerró un acuerdo con Gran Bretaña para el mantenimiento del statu quo con China y Corea, excluyendo cualquier injerencia de Rusia en el continente asiático. Sin embargo, las negociaciones con Rusia para regular las esferas de influencia recíprocas en Corea y Manchuria desembocaron en 1904 en un conflicto abierto: el 9 de febrero –dos días antes de la declaración oficial de guerra– los japoneses atacaron la flota rusa en Port Arthur, después derrotaron al ejército ruso en Mukden y finalmente aniquilaron a la flota rusa, que venía desde el Báltico, en la batalla de Tsushima. La paz de Portsmouth del 5 de septiembre de 1905 reconoció la hegemonía de Japón sobre Corea, obligó a Rusia a evacuar Manchuria y a ceder a Japón la parte meridional de la isla de Sajalín. Como gobernador de Corea se nombró a Ito Hirobumi, que era presidente del Consejo de Ministros desde 1885. Este, sin embargo, fue asesinado en 1909 durante un viaje a Manchuria, atentado que provocó la anexión de Corea a Japón.

Pero la época Meiji llegaba ya a su final: en 1912 murió Mutsuhito y le sucedió su hijo Yoshihito: con él empezaba (y con su muerte en 1929 finalizaba) la era Taisho, que en 1914 vería a Japón entrar en la Primera Guerra Mundial con la aliada Gran Bretaña.

5. ESPAÑA Y JAPÓN ANTE EL TRATADO DE AMISTAD Y COMERCIO DE 1868

Las tribulaciones españolas examinadas hasta ahora hacían difícil la estipulación de un tratado con Japón, pero sin este las naves españolas no podían entrar en los puertos que el Gobierno Meiji había abierto ya al comercio occidental. Además, en el seno de la política española, había fuerzas que preferían concentrar las inversiones en Filipinas, más que ensayar intercambios con China y Japón o que afrontar aventuras coloniales como la campaña de la Cochinchina junto con los franceses. Todo se topaba con obstáculos como consecuencia de las luchas internas. Por ejemplo, en el momento de la suscripción del tratado, el 18 de septiembre de 1868, se produjo una sublevación en Cádiz; el día 28 los sublevados ganaron en el Puente de Alcolea y el día 30 Isabel II tuvo que refugiarse en Pau, Francia, mientras el general Serrano se convertía en regente del reino «por voluntad de las Cortes Soberanas». Esto hizo que el tratado se firmase cuarenta y tres días después de la abdicación de Isabel II, en nombre de un gobierno que ya no existía y de una monarquía que durante dos años había estado buscando un rey.

Las primeras noticias de las relaciones aún mínimas entre Japón y los gobiernos occidentales llegaron a España indirectamente, a través de diplomáticos acreditados en los gobiernos que de vez en cuando habían mantenido esos contactos. En 1851 llegó desde Holanda una «nota verbal referente a las disposiciones adoptadas por el Gobierno de Japón acerca de los buques extranjeros, que él de S. M. Neerlandesa ha accedido participar a los demás Estados, cuyo interesante documento he juzgado que merece ser publicado en la Gaceta Oficial». En la nota verbal Japón hace presente que ha aceptado prestar un tratamiento humanitario a los náufragos occidentales en sus costas, pero pide a los Países Bajos que comuniquen a otros estados «que la resolución mencionada no deroga ni modifica de modo alguno el sistema de separación y de exclusión adoptado hace más de dos siglos por el Gobierno Japonés y que por lo tanto continúa en vigor la prohibición de explorar las costas japonesas».23

La llegada de la flota americana y la apertura de los puertos en 1854 fue seguida con atención, aunque las noticias directas escaseaban: en efecto, era más bien la legación de Washington la que informaba al Gobierno español de cuanto estaba ocurriendo en Japón:

Ha llegado oficialmente la noticia del Gobierno que el Comodoro Perry ha concluido en nombre de esa Republica un tratado con el Gobierno del Japón. El de S.M. ignora en qué términos está concebido dicho convenio, y como en el interés del comercio de las Islas Filipinas con aquel Imperio está el que los conozcamos para conseguir si posible por nuestra parte iguales beneficios a los que se proponen alcanzar los norte-americanos de esta estipulación, ha dispuesto la Reina Ntra. Sra. munificente a V.E. como de Real orden lo ejecuto la conveniencia que remita a este 1er Secretario una copia del referido tratado con todas aquellas observaciones que V.E. juzgue conducente al mejor resultado de este negocio. Dios etc. (Con ejemplar impreso del tratado USA-Japón).24

Ya en 1859 se habían iniciado las actividades preliminares para la adopción del tratado:

Enterada la Reina (q.d.g.) del despacho de V.E. n. 14 de 12 de febrero último, en que hace presente la conveniencia de celebrar un Tratado de Comercio con el Japón, se ha servido disponer que reúna V.E. todos cuantos datos y antecedentes crea oportunos para que puedan iniciarse en su día las negociaciones al efecto. De Real orden lo digo a V.E. con el indicado objeto. Dios etc.25

Un año después, sin embargo, el ministerio madrileño «juzga que debería aguardarse a la conclusión de las hostilidades contra Cochinchina para enviar una misión extraordinaria en un buque de guerra»26 con el objeto de concluir el tratado con Japón. En este despacho se adjunta la copia de una carta del 19 de agosto de 1859 relativa a quince náufragos japoneses, que provocó un grave malentendido diplomático entre los gobiernos de España y Japón.

Por otra parte, el personal diplomático en Oriente no siempre era experto. Hablando de las colonias, un autor (sobre el que volveremos a referirnos) afirmaba que «en ocasiones se ha confiado su dirección a un personal que ignoraba su extensión y difícilmente hubiera sabido determinar su situación sobre un mapa».27 Y no se trata de una hipérbole, como lo demuestra el embarazoso error con el que dieron comienzo los contactos españoles destinados a concluir el tratado de amistad y comercio, que se describe a continuación.

En 1861, España devolvió a Japón quince náufragos japoneses; este gesto humanitario dio origen a un carteo en el que el Gobierno español se refería a Japón como si formase parte de China. Japón respondió con una caja de regalos, agradeciendo el trato dispensado a los náufragos, pero precisando que su país no era un Estado vasallo de China.28 Enseguida el cónsul español en Emoy envió al Gobierno japonés una misiva «a fin de reparar en lo posible a la desfavorable impresión que al Gobierno Japonés causó la versión de que “aquel imperio pertenece a la China” hecha al parecer por mi antecesor en comunicación dirigida al mismo». En aquella carta el cónsul reiteraba el agradecimiento por las expresiones de estima de Japón para España y concluía con dos matizaciones:

a) En nombre del gobierno español pedía al gobierno de Japón «que si algún buque de mi país llegase en las mismas desgraciadas circunstancias a los puertos o playas de ese Imperio, encuentre de parte de las autoridades y de todos los habitantes la misma protección y benevolencia que han encontrado vuestros compatriotas en los dominios Españoles» (planilla 2);

b) «réstame a manifestar a V.E. mi sentimiento por la frase que tan justamente ha llamado su atención en la carta que le dirigió el Cónsul (hoy ausente) al remitir los náufragos: él no dudaba ni puede dudar ningún hombre sensato y mediamente instruido, que el Imperio del Japón ha sido independiente desde la más remota antigüedad. No sé como un yerro tan craso se ha estampado en la carta y no puedo atribuir semejante falta sino a una ignorancia y equivocación lamentable del intérprete que tradujo la carta» (planillas 2-3).29

El incidente quedaba así superado, pero la normalización de las relaciones con los estados occidentales seguía obstaculizada en Japón por las luchas internas entre los modernistas y los conservadores, así como por la fuerte aversión contra los extranjeros. A través de la legación de Estados Unidos, el Gobierno japonés envió a los representantes extranjeros la circular de 1 de mayo de 1861 sobre la limitación de las relaciones con los foráneos, dirigida a los estados sin tratado, «para hacerles saber que la exaltación de la opinión pública contra los extranjeros impide al Gobierno, a su pesar, suscribir nuevos tratados con otras potencias» (planilla 1). Esta vía indirecta de comunicación se debe al hecho de que

según nuestras leyes no nos está permitido entablar correspondencia con un gobierno extranjero cualquiera, con la excepción de aquellos gobiernos con los cuales estamos en relación de tratado; a causa de lo cual rogamos a su excelencia que tenga a bien prestarnos su asistencia de amistad y actuar en nuestro nombre, de manera que por obra de su intermediación [planillas 1-2] las traducciones auténticas de la denominada Nota Circular sean puestas en conocimiento de los gobiernos de las principales potencias del mundo.30

La circular ilustra el punto de vista japonés sobre la aversión difundida contra los extranjeros:

Nota Circular

A su Excelencia el Señor Ministro

Señor Ministro,

Durante casi tres siglos nuestro Imperio no ha mantenido relaciones con las Potencias Extranjeras.

Los productos de nuestro país eran suficientes para abastecer las necesidades del pueblo; los artículos de consumo general se obtenían a un precio moderado y casi invariable; el contento y la paz reinaban por doquier.

Sin embargo, por recomendación de Su Majestad el Presidente de los Estados Unidos, la ley relativa a la exclusión de los extranjeros fue modificada y Japón suscribió un Tratado con Su Excelencia el Comodoro Perry, Enviado Extraordinario de los Estados Unidos, el tercer día del tercer mes del primer año de la Era Ansei (31 de marzo de 1854), en el que se estipuló que la Marina de los Estados Unidos podría procurarse madera, agua y provisiones en los puertos de Simoda y Hakodaki.

Después, se adoptó otro Tratado el decimonoveno día del sexto mes del año cinco de la Era Ansei (29 de julio de 1858) con Su Excelencia el Señor Townsend Harris, Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos, donde se establecía el derecho de comerciar con el Japón; y más tarde se firmaron Tratados análogos con otras Cinco Potencias, que actualmente se encuentran en vías de ejecución.

Sin embargo, la operación del Comercio extranjero en los puertos abiertos a este efecto ha llevado a un resultado bien distinto de lo que nosotros esperábamos; las clases acomodadas no terminan de ver ventaja en ello, y las pobres tampoco obtienen ningún beneficio.

Los artículos de primera necesidad se vuelven más caros cada día, como consecuencia de una exportación en ascenso; y los pobres, al no estar en condiciones de abastecer sus necesidades como antaño, quedando incluso a veces expuestos al frío y al hambre, atribuyen estos problemas al Comercio extranjero y a la acción de su gobierno. Las clases altas e incluso las clases acomodadas no están a favor del Comercio con el extranjero, porque no perciben sus ventajas.

Al haberse mantenido durante tanto tiempo, el sistema de exclusión de los extranjeros se había, por así decir [4-5], identificado con el pueblo japonés, como una parte de sus costumbres establecidas; por ello, es obvio que, incluso si la dificultad que acabamos de señalar no existiera, está por completo fuera de nuestro alcance cambiar o modificar la opinión pública, y hacer desaparecer la enfermedad atribuida a la operación del Comercio extranjero.

Está fuera de duda, sin embargo, que no queda lejos el día en que nuestro pueblo reconocerá los beneficios que el Comercio con el extranjero nos aportará con seguridad; pero, dado el estado actual de la opinión pública, la conclusión de nuevos Tratados con otras Potencias tendría como resultado consecuencias muy graves y quizá, incluso la insurrección. Como en las circunstancias actuales se ha juzgado necesario retrasar la apertura al comercio de los puertos de Hiogo y Niegata, así como de las villas de Yedo y Osaka, tal y como se preveía en los Tratados, tenemos que constatar, por consiguiente, que por el momento no estamos en condiciones de acordar nuevos Tratados con otras Potencias; así pues, el objetivo de la presente es proporcionar una exposición del estado de la cuestión en nuestro país y prevenir contra el envío de agentes diplomáticos al alero de Nuestro Gobierno, con el fin de establecer nuevas relaciones extranjeras, ya que, a nuestro pesar, no podremos entablarlas.

Es deseo de Nuestro Gobierno que la exposición que acabamos de hacer sea puesta en conocimiento de los diversos Gobiernos de las Principales Potencias del Mundo.

Comunicado con respeto y educación. En Yedo, siendo el vigésimo segundo día del tercer mes del año de la Era Bunkiu (1 de mayo de 1861).

(Firmado) Koutsi Yamato no kami

Ando Isousima [Tsousima?] no kami

Ministros de Asuntos Exteriores de Su Majestad el Taicun del Japón (Conforme para traducir)

A. L. C. Portman, Intérprete de la Legación de los Estados Unidos en Japón.

Este apartado no intentará reconstruir la compleja génesis del tratado hispano-japonés, concluido efectivamente en 1868, sino que se limitará a citar algunos documentos inéditos de los diplomáticos en Asia oriental. Estos diligentes funcionarios buscaban en 1863 sacudir la inercia del lejano Gobierno madrileño, informándole sobre las posibles ventajas económicas y sobre la competencia de otras potencias en el Imperio del Sol Naciente, pero también sobre las disensiones internas y sobre la animadversión contra los extranjeros:

Las complicaciones de los extranjeros en Japón tampoco caminan a su desenlace. Allí permanece de respeto la escuadra Anglo-Francesa, a la que se agregó la de Holanda compuesta de tres fragatas y dos corbetas. Las relaciones de los Almirantes y de los Ministros extranjeros con el Taicun continúan siendo satisfactorias y los Daimios o Señores de país con el soberano el Mikado aprestándose a la guerra y fulminando contra los extranjeros edictos de exterminio. En Kanagawa había sido bárbaramente asesinado un oficial de marina francés y en Nagasaki fuera maltratado con crueldad un guardia marina inglés. En ambos puertos los autores de estos crímenes pertenecían a las milicias de los Daimios. El comercio completamente paralizado (planilla 4).31

Mientras tanto España había pedido a los astilleros franceses un acorazado, de cuya construcción dio cuenta Henry Dupuy de Lôme, como instrumento para volver a reafirmarse como gran potencia marítima: la Numancia se echó a la mar en 1864 y fue enviada de inmediato a Sudamérica para participar en la Guerra del Pacífico contra Chile y Bolivia, que tuvo lugar entre 1865 y 1866. Los primeros acorazados no estaban adaptados a largos viajes y la Numancia regresó a España pasando por Filipinas (donde llegó el 8 de septiembre de 1866) y Brasil, convirtiéndose así en el primer acorazado que había dado la vuelta al mundo en más de dos años y medio. El tratado hispano-japonés todavía no había concluido, y el diplomático Sinibaldo de Mas recuerda que desde Hong Kong

«una casa mercantil de aquella plaza quiso enviar a Yokohama un buque español, y no fue posible por la falta del tratado. Ahora se ha perdido una excelente ocasión de presentarse [planillas 2-3] por primera vez en aquella región con decoro y prestigio, pues hemos tenido durante algunos meses en Manila sin hacer nada la fragata blindada “Numancia” de 7.500 toneladas y la fragata “Berenguela” [ambas de regreso de la Guerra del Pacífico]. La primera ya salió para España y la segunda también creo tiene orden de marchar. Fuera de estos buques no hay en el archipiélago más que corbetitas pequeñas y viejas sin apariencia alguna. La “Numancia” hubiera causado un gran efecto por ser el primer [planillas 3-4] buque blindado y de ese porte que allí hubieran visto. En fin nosotros siempre hemos de hacer las cosas tarde y mal». Él pide después de decirle «con franqueza lo que vaya ocurriendo» [planilla 4] con el tratado porque considera próxima su conclusión, el que permitiría de «arreglar la emigración de Chinos para Cuba, después de lo cual, si nada me queda aquí de hacer, será muy posible que me marche» (planilla 4).32

Si el tratado llegó con retraso, comenta Sinibaldo de Mas, «no hay mal que bien no venga», porque al mismo tiempo se había abierto el puerto de Osaka, lo cual inducía a pensar en un posible cambio de las sedes diplomáticas. En este punto de su carta describe la situación de Japón en términos europeos:

Osaca está inmediato a Hiogo (o sea Miaco), lo mismo que Yokohama lo está a Yedo. En Hiogo reside el Mikado, que es el verdadero [planillas 2-3] Jefe de la Confederación Japonesa. Es una especie de Papa. En otro tiempo él gobernaba lo espiritual y temporal. Para lo último tenía un ministro especial. En la época en que los portugueses y españoles llegaron a aquel archipiélago (en donde fueron magníficamente recibidos), se encendió una guerra civil procedente de la rivalidad entre los frailes cristianos y los bonzos budistas. El Mikado era hombre débil e incapaz; y su ministro para lo temporal, que [planillas 3-4] se llamaba Taikosama, expulsó a los frailes, apaciguó a los budistas, y se arrogó el mando temporal estableciéndose en Yedo, con una especie de Constitución oligárquica a la que se ha dado el nombre de «Leyes de Taikosama», que dura aún hoy día. De todo esto es muy posible y aun probable que la residencia de los extranjeros, que hasta ahora ha estado en Yokohama con acceso a Yedo, se traslade a Osaca con acceso a Hiogo. Ya comprenderá Ud. las dificultades que tales cambios acarrean.33

La presencia de las fragatas y corbetas no solo tenía la misión de reforzar la imagen de las potencias occidentales, sino también la de proteger y, si fuese necesario, servir como refugio para los propios conciudadanos y para los occidentales. Por esta razón, además de apoyar la conclusión del tratado, en 1867 la legación de Yokohama volvió a solicitar que una nave de guerra española se presentase en un puerto de Japón:

«En 25 de marzo el Sr Ministro de Marina contestó a la anterior Real Orden que no había en Filipinas ningún buque con las condiciones necesarias para destinarle a la comisión indicada, pero que aún que lo hubiera sería muy costoso dedicar un buque de guerra a ese servicio por el gran consumo de combustible que necesitaría [?] y que por lo tanto cree que de todos modos más conveniente que la misión diplomática de que se trata se traslade con los vapores mercantes que hacen su servicio en esos mares». Como «no se puede demorar indefinidamente en celebrar tratados de amistad y comercio con el Japón, Cochinchina y Siam ruego a V.E. se sirva manifestar si a su juicio habría inconveniente en que la misión diplomática de que se trata fuera en un vapor mercante, pues conoce V.E. la gran importancia que tendría para el comercio de Filipinas la apertura de esos grandes mercados».34

También la marina militar declaraba no poder proporcionar una nave de guerra porque «en la actualidad no existen en aquel Apostadero más que fuerzas navales de muy corta representación, pues el único buque de alguna entidad que tenía allí, el cual era un vapor de ruedas de 330 caballos, acaba de ser desarmado» por vetusto.35 Sigue la doliente respuesta de Félix de Vejarano: «Ha habido algunos otros Plenipotenciarios que han ido en buque mercante, como el de Portugal»; pero la dignidad de España exigiría una nave de guerra, aunque en cualquier caso era mejor ir enseguida con vapor mercante, que tardar más.36 En efecto, las otras potencias europeas se presentaban de modo más solemne:

Ha llegado a este puerto la Fragata de Guerra Prusiana «Vineta»37 de 24 cañones y 400 caballos de fuerza, [y] que según noticias fidedignas se esperan dos más, para formar la Expedición que ha de tomar posesión de la Isla Formosa. Como España tiene tan cerca una de sus Mejores Colonias creo que esta noticia puede tener alguna importancia para el Gobierno de S.M.38

Sin embargo, la noticia no conmueve en absoluto a la burocracia madrileña, ocupada como estaba con los acontecimientos internos; no tiene mejor suerte el envío de «un ejemplar del tratado de amistad, comercio y navegación, últimamente concluido entre Dinamarca y Japón»;39 ni la noticia de que «el 25 de agosto último [1866] se firmó en Yokohama un tratado de paz y comercio entre Italia y Japón»,40 ni tampoco la noticia de que «el Ministro de Bélgica ha firmado el 1º de Agosto último un tratado satisfactorio con el gobierno del Japón; y que los enviados de Dinamarca y de Italia estaban concluyendo los suyos».41 Mientras tanto se estaba construyendo el Canal de Suez, que se abriría en 1869, y ya en 1866 el cónsul de España en Singapur reincidía en la exigencia del tratado con Japón, tomando en consideración la entera cuenca del Mediterráneo y comunicando la llegada de la

fragata de vapor italiana «Magenta»,42 conduciendo al negociador de su nación para aquel imperio y para los demás estados del continente asiático oriental. Hay la curiosa coincidencia que lleva también a bordo dicha fragata naturalistas y fotógrafos, como yo aconsejaba en mi citado despacho, formando los comisionados, con el estado mayor del buque, un total de 26 oficiales. Objeto de la misión italiana [1-2] es abrir a su comercio los puertos del Extremo Oriente.

Una vez roturado [?] el istmo de Suez los pueblos ribereños del Mediterráneo son los llamados principalmente al tráfico con estas regiones. Francia, sin más puerto mercantil importante sobre aquel mar que Marsella, ya lo tiene asegurado, Italia lo tendrá y es urgentemente necesario que lo tenga España, con una sucesión de excelentes puertos en el litoral que se extiende desde el golfo de San Jorge hasta la bahía de Cádiz. Esto sin contar con los intereses de Filipinas, que deben desplegarse prodigiosamente con la navegación de su matrícula al interesante grupo de islas que forman el imperio japonés.43

A principios de 1868 la conclusión del tratado de comercio y navegación se aproxima: se le encargó al plenipotenciario español en Pekín la preparación de un proyecto que se inspiraba también en los tratados ya existentes,44 y en ese mismo año se lleva a cabo la ratificación del tratado.45 Desde este momento España pudo acceder a los puertos japoneses abiertos al extranjero. Sin embargo, fueron muy pocos los comerciantes españoles o filipinos que hicieron uso de dicha posibilidad. Casi todos los escritos que aquí se examinarán percibían en esta ausencia un signo más de la imparable decadencia del sino imperial de España.