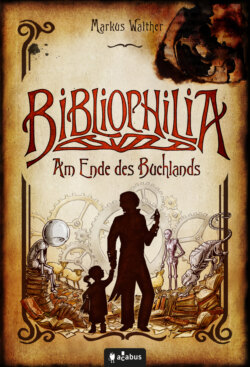

Читать книгу Bibliophilia. Am Ende des Buchlands - Markus Walther - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеEpilog

Nach dem Ende kam nur der Epilog. Es waren Tage ohne Worte. Sie waren grau, wie unbedrucktes Altpapier. Leise und nichtssagend verstrich die Zeit. Blass, trübe blieb das Licht. Alles hing in der Schwebe und wartete darauf, dass sich etwas änderte. Die Geschichte musste sich fortsetzen. Sie wollte erzählt werden; wollte sich in die Geister, in die Köpfe pflanzen. Aber die Welt verharrte in Stille. Da kam kein „Es war einmal“. Niemand flüsterte: „Es begann alles mit …“ Nein, es waren Tage ohne Worte. Wie auch immer man sie verfasst hatte, es war ohne Worte geschehen.

Die Kreuzbögen des Gewölbes hingen wie ein schwerer, schwarzer Himmel über einer endlosen, leeren Landschaft. Der Blinde ging in die Hocke und packte in das für ihn nicht wahrnehmbare Grau. Dabei ignorierte er den Geruch längst vergangener Flammen. Seine rastlosen Finger tasteten in der Asche, bis sie endlich gegen etwas Greifbares stießen. Er fasste zu, hob ein angesengtes Blatt hervor. Leise, kaum hörbar, rieselten Ruß und Staub davon herab.

In diesem Moment bedauerte Markus, dass er das Papier nicht betrachten konnte. Stand darauf etwas geschrieben? Oder war es vielleicht nur der unbedruckte Schmutztitel?

Mit der flachen Hand strich er sachte über die Seite, spürte, wie sie allmählich weicher wurde. Ein Geräusch erklang, als hätte ein Toningenieur das Knistern eines Feuers rückwärts abgespielt. Ein billiger Effekt, den man sich im Film schon lange nicht mehr anzuwenden getraute. Markus lächelte. „Ja.“

Es wurde kälter. Keine Eiseskälte. Reversible Flammen züngelten über seine Haut, die den alten Ruß heranfliegen ließen und die verkokelten Ecken des Papiers in ihren Urzustand zurückversetzten. Für den Augenblick vergaß die Luft, dass sie nach Zerfall roch. Der Duft von frischer Rinde, Harz und Holz wehte vorbei. Doch da war auch etwas anderes: Druckerschwärze und Tinte.

Dann endete es.

„Ein Blatt“, sagte Markus. Seine Stimme wirkte unangemessen laut. Außerdem schwang Unzufriedenheit darin mit. „Das ist zu wenig.“

Eine Antwort bekam er nicht.

„Ein Hauch Magie muss diesem Land noch innewohnen. Ein Sandkorn für die Phantasie.“ Es klang fast flehentlich, was Markus über die Lippen kam. „So darf es nicht enden. Mit Schlacke, Trümmern und Ruinen ist keine gute Story vorbei. Es hängt noch zu viel in der Luft.“

Eine Bö fegte entlang der Dünen aus Asche, trug ein Rascheln und Knistern an seine Ohren. Er streckte die Arme aus, öffnete die Hände. Da spürte er, wie sich Seiten zwischen Daumen und Zeigefinger schoben, drängten. Es waren Dutzende.

„Das ist ein Anfang.“

Das Wohnzimmer war dunkel. Nur das bläuliche Licht des Monitors erhellte einen kleinen Bereich vor dem Esstisch. Beatrice starrte auf den Textcursor, der monoton auf der Mattscheibe blinkte. An. Aus. An. Aus. Diese Arbeit verrichtete er ein wenig zu schnell. Der Sekundenzeiger der Wanduhr kam bei diesem Tempo kaum mit. Die Zeit verstrich ungenutzt. Die Maske des Programms füllte sich nicht mit Zeichen.

Von der Straße drang das Knattern eines Mofas hoch. Irgendwo im Haus schlug eine Tür zu. Nebenan, im Schlafzimmer, schnarchte Ingo. Und im Kinderzimmer …

… war alles leise.

Natürlich. Ein sauberer Po, ein voller Bauch, das Bäuerchen und ein paar Streicheleinheiten – mehr brauchte eine kleine Erdenbürgerin nicht, um glücklich und zufrieden zu sein.

Das Babyfon aus himmelblauem Plastik neben der Computertastatur kam zu der gleichen Ansicht. Solange das Kind im Zimmer schwieg, solange schwieg auch der Apparat. Alles in bester Ordnung.

Ruhigen Gewissens durfte eine Mama also sitzen bleiben. Es blieb Muße, etwas anderes zu tun. Keine Fläschchen machen, keine Windeln wechseln. Vielleicht war nun die Gelegenheit, in fremde Welten zu tauchen.

Beatrice erwischte sich dabei, dass sie hinüber zur angelehnten Kinderzimmertür schaute. Ein Nachtlicht zauberte Sterne auf die Tapete. Sie drehten sich langsam um das Bettchen. Darüber bewegte sich das Mobile in der Wärme der Heizungsluft. Tauben und Schwäne tanzten an Nylonfäden. In rosafarbenen Regalen warteten Teddybären und Spieluhren geduldig auf ihren nächsten Einsatz. Idylle auf zehn Quadratmetern.

Nichts konnte hier passieren. Das Böse war draußen. Ausgesperrt. Es lauerte im Fernseher, auf der Straße, in fernen Ländern. Nicht hier. Mama war da.

An. Aus. An. Aus. Der Cursor wirkte ungeduldig. Beatrice wusste, dass sie nun etwas schreiben musste. Nur was? Trotzig tippte sie „Es war einmal …“ Natürlich waren das genau die falschen Worte. Kein Zweifel. Sie löschte die drei Worte und gab dann „Es begann alles mit …“ ein. Wie abgedroschen. Bevor sie abermals die „Backspace“-Taste drücken konnte, knackte das Babyfon. Das rote Lämpchen daran blinkte ungestüm.

Ihr Mittelfinger verharrte über der Taste mit dem rückwärtsgewandten Pfeil. Das Babyfon verstummte. Das LED erlosch. Und wieder wanderte Beas Blick hinüber zur Kinderzimmertür. Vielleicht hatte sich die kleine Maus nur gedreht. Das Rascheln einer Bettdecke reichte, um den Sensor des Babyfons zu aktivieren.

Auf dem Bildschirm standen noch immer die vier Worte. Doch sie verloren ihren Sinn, ihre Bedeutung. Wie diese Geschichte beginnen würde, war plötzlich ganz egal. Bea musste einfach aufstehen. Schon trugen sie ihre Füße den kurzen Flur entlang. Nur eben nach dem Rechten sehen. Nur nachschauen, ob es ihrem Mädchen gut ging.

War da ein Schatten an dem Bett? Hockte da ein Alb über dem unschuldigen Gesichtchen?

Bea schaltete das Licht ein. Sie vertrieb die Dunkelheit. Dann trat sie an das Gitter, schaute hinab auf das Kind.

Blass und verletzlich.

Haut so weiß wie Porzellan.

Und ebenso kalt.

Angst packte mit kalten Klauen nach Beas Nacken. Das Grauen umfasste ihren Hals mit festem Griff, schnürte ihr die Kehle zu. Eine Gewissheit machte sich bei diesem Anblick in ihrem Herzen breit. Unbarmherzig. Brutal.

„Mein Kind!“, wollte sie schreien. „Mein Baby!“

Alles hätte das Schicksal von ihr einfordern dürfen. Nur nicht ihre …

„Rachel“, stieß Bea hervor. „Rachel.“

Sie fand sich in Ingos Umarmung wieder.

„Schhht“, machte er, „du hast nur schlecht geträumt.“

„Rachel ist nicht tot?“

Ingo zögerte.

„Sophia“, Ingo betonte den Namen ihrer Tochter, um seine Frau ins Hier und Jetzt zu holen, „geht es gut. Ich war gerade noch bei ihr. Sie schläft.“

„Sophia?“ Beatrice schluckte trocken. Die Welt ordnete sich. Puzzlestücke wurden neu eingepasst. Ja, Sophia. Nicht Rachel. Rachel war vergangen. Vor Jahren. Im Bettchen hinter dem Schutzgitter lag ihr Schatz, ihr Goldstückchen, ihr kleines Nugget! „Sophia“, rief Beatrice, warf die Bettdecke zurück und sprang auf. Fast wäre sie über ihre Hausschuhe gestolpert, als sie in das Kinderzimmer hastete. Schon beugte sie sich über ihr Kind, hob es heraus und umarmte es innigst, presste es zu fest an sich. Das wurde augenblicklich mit einem Schluchzen quittiert.

„Was tust du?“ Ingo war nachgekommen. Vorsichtig nahm er Bea das Kleinkind aus den Armen. Sophia weinte nun herzzerreißend.

„Ich … ich …“, stammelte Beatrice, die jetzt erst wirklich zu Bewusstsein kam. „Entschuldige, Sophia.“ Sie spürte eine Träne ihre Wange herunterlaufen. „Mama hat nur schlecht geträumt.“ Sanft küsste sie der Kleinen die Stirn.

„Rachel?“, fragte Ingo, der Sophia nun tröstend im Arm wiegte. „Du hast wieder von Rachel geträumt?“ Der Hauch eines Vorwurfs lag darin.

„Für meine Träume kann ich nichts“, erwiderte Bea trotzig. Mit der Hand schob sie sich eine strubbelige Haarmähne hinter die Ohren.

„Nein“, gab Ingo zu. Er ging ins Wohnzimmer und seine Frau folgte ihm widerstrebend. Sie ließen sich auf dem zerschlissenen Sofa nieder. „Deshalb mache ich mir ja auch Sorgen um dich.“ Er zog die Knie leicht an und bettete Sophia auf seine Oberschenkel. Das passte nicht ganz. Seit dem letzten Wachstumsschub musste Sophia die Beinchen seitlich herunterhängen lassen. Sie war mit ihren beinahe zwei Jahren kein Baby mehr.

„Jetzt hilft wohl nur Familienkuscheln.“ Ingo hob den Arm, damit sich Bea an seine Brust anschmiegen konnte.

„Familie“, nuschelte Bea. Sie schnupperte. Der angenehme Geruch von Männerdeo und Calendula-Öl vermischte sich mit dem von Kinderschwitze. Das beruhigte irgendwie. „Wer hätte gedacht, dass …“

Zärtlich strich Ingo ihr über den Kopf. „Du solltest noch etwas schlafen. Wenn ich gleich zur Arbeit gehe, hast du mit unserer Maus wieder einen Fulltime-Job.“

„Gleich?“

„In einer Stunde geht mein Wecker.“

„Da lohnt es sich ja kaum, nochmal einzuschlafen“, reklamierte Bea träge.

„Och“, sagte Ingo, „Sophia ist da anderer Meinung.“

Beatrice nahm noch wahr, dass ihr Kind bereits friedlich schlummerte, dann fielen ihr selbst auch die Augen zu.

Ingo erlaubte sich ein müdes Lächeln. Er lehnte seinen Kopf an die Wand, wagte es aber ansonsten nicht, sich zu bewegen. Eine unachtsame Regung könnte seine beiden Damen wecken. Um nichts in der Welt wollte er das verantworten.

Die Sonnenstrahlen tanzten durch das maigrüne Blätterdach und zauberten ein wildes Schattenspiel auf den Sand des Spielplatzes. Die Luft war mild, doch es roch schon ganz leicht nach Sommer. Beatrice genoss diese wenigen Tage, die sich zwischen die Jahreszeiten schoben. Sie freute sich auf eine Stunde im Freien, denn ihr ungewohntes Hausfrauen- und Mutterdasein war so vollkommen anders als ihr früheres Leben.

Beas Alltag hatte mit Sophias Geburt neue Qualitäten bekommen. Es drehte sich alles nur um das Kind. Die Geschehnisse von einst waren rasch in den Hintergrund gedrängt worden. Die Bücher, Quirinus und der Keller des Antiquariats blieben nun Teil einer zurückliegenden Zeit. Das Land der Bücher lag weit weg an einem Ort des Vergessens und Verdrängens. Beatrice brauchte weder Literatur noch aufgeschriebene Abenteuer oder Instantphantasien, um zu wissen, was wichtig war. Eskapismus gehörte der Vergangenheit an.

Auf der Schaukel hinter dem verrosteten Klettergerüst saß eine junge Frau. Ihr langes Haar wehte im Wind, während ihre Fahrt vor und zurück ging. Dabei lachte sie laut und überschwänglich. Es klang etwas zu kindlich, doch die beiden Halbstarken, die auf dem angrenzenden Geländer hockten, schien das kaum zu stören. Sie gafften die Frau ungeniert an und tuschelten miteinander. Sie reckten auffällig die Hälse, um vielleicht einen Blick unter den flatternden Rock zu erhaschen.

„Das könnte interessant werden“, flüsterte Bea.

Sophias Stimmchen antwortete leise „Ga“ und sie streckte ihrer Mama ein kleines Fäustchen entgegen. Beatrice beugte sich über den Buggy und strich ihrem Kind zärtlich über die Stirn. „Was meinst du? Sollen wir da zuschauen?“

„Ga!“

„Finde ich auch“, sagte Bea und richtete sich wieder auf.

Der größere und wahrscheinlich ältere der beiden Typen spielte demonstrativ mit seinem Autoschlüssel. Er erklärte seinem Freund wohl, was ihm gerade Anzügliches durch den Kopf ging. Dabei ließ er gleich mehrmals den Mittelfinger langsam durch den Schlüsselring gleiten. Dann geckerten sie wie Ziegenböcke und klopften sich gegenseitig auf die Schulter.

„Sophia, Mama hat dir doch mal vom Herrn Plana erzählt“, flüsterte Beatrice. „Herr Plana würde die Jungs da vorne vielleicht als ‚volljährige Kinder‘ bezeichnen. Oder so.“

Sophia zog die Stirn kraus. Der Anblick von Milchbartstoppeln, Baseballcap, zerrissener Jeans und einem halben Dutzend Ohrenpiercings machte sie scheinbar nachdenklich. Dennoch rang sie sich zu einem weiteren Wörtchen durch: „Ga!“

„Stimmt. Man kann sie auch Asis nennen.“

Die junge Frau auf der Schaukel bemerkte die beiden Männer nicht. Entrückt genoss sie die wilde Fahrt.

Der Kerl mit dem Schlüssel sprang auf und schlenderte betont lässig zu ihr hin. Als er seitlich neben ihrer Flugbahn stand, packte er grob nach einer der Ketten. Die Frau wurde herum geschleudert, rutschte von der Sitzfläche und fiel bäuchlings in den weichen Sand.

„Ups!“, sagte der Mann breit grinsend, „das tut mir jetzt aber leid.“ Breitbeinig baute er sich neben ihr auf und streckte ihr die Hand entgegen, um ihr aufzuhelfen. „Ich bin Darius.“ In seiner Stimme schwang etwas mit, das nichts Gutes verhieß.

„Und ich bin …“, sagte die junge Frau, während sie sich langsam auf den Rücken drehte, „… nicht interessiert.“ Alle Fröhlichkeit war aus ihren Zügen verschwunden. Ihre großen, runden Augen zeigten aber auch keine Angst. „Verpiss dich!“

„Ey“, machte Darius beschwichtigend. „Ich will dir doch nur helfen. Bin ein netter Typ. Ehrlich.“ Dabei beging er den Fehler, ein Stück näher zu kommen. Unter ihm wirbelte plötzlich ein Schatten. Im nächsten Augenblick lag er auf dem Boden und hielt sich mit beiden Händen den Schritt.

„Ups“, sagte die junge Frau, „das tut mir jetzt aber leid.“

Darius’ Freund saß noch immer auf dem Geländer. Angesichts der unerwarteten Situation beschloss er, dort zu bleiben. Insbesondere nachdem er gerade die nachtschwarze Regenbogenhaut um die ebenso schwarzen Pupillen des vermeintlichen Opfers gesehen hatte.

„An Minderjährigen vergreift man sich nicht“, erklärte die junge Frau entspannt.

Darius stöhnte. „Minderjährig? Du?“

Beatrice gab ihren Beobachtungsposten auf und gesellte sich dazu. „Sie ist drei. Chaya ist fast drei Jahre alt.“

Beatrice und ihre ungleich jüngere Freundin hatten dem Spielplatz und dessen unangenehmen Besuchern den Rücken gekehrt. Sophia kaute nun zufrieden an einem angemümmelten Brötchen. Mit ihren kleinen Zähnchen hatte sie noch etwas Mühe, doch das tat ihrer guten Laune keinen Abbruch. Hin und wieder ließ sie sich mit weiterem Gebrabbel vernehmen, während ihre Mama sich mit Chaya unterhielt.

„Hast du inzwischen deinen Ausweis?“

Chaya schüttelte den Kopf. Ein freudloses Lachen kam ihr über die Lippen. „Nein. Aber die Leute auf dem Amt haben mittlerweile eingeräumt, dass ich existiere. Sie sind sich darüber einig geworden, dass ich um die zwanzig Jahre alt bin. Auf mehr wollen sie sich nicht festlegen.“

Beatrice fragte sich immer noch, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, Chaya zu drängen „offiziell“ zu werden. Doch spätestens zur Wohnungssuche brauchte ihre Begleiterin einen Personalausweis. „Du hast es ihnen aber auch nicht leicht gemacht.“ Das war natürlich eine bodenlose Untertreibung. Ohne Herkunftsbelege, ohne Urkunden und nur mit dem Satz: „Ich heiße Chaya und brauche Papiere“, durfte man sich keine unbürokratische Erledigung der Angelegenheit erhoffen.

„Ich konnte ja schlecht sagen, dass ich eine Homunkula bin“, sagte Chaya, „Fabelwesen haben so ihre Probleme mit den Behörden. Es sollte speziell ein Amt für magische Wesen geben.“

Daraufhin schwiegen die beiden ein Weilchen. Sie hingen ihren Gedankenspielen nach, die sich gerade ziemlich ähnlich waren. Sie stellten sich einen großen Saal in einem nüchternen Profanbau vor. Der Chic vom 80er Jahre-Bauhaus, karge Büroschalter und vertrocknete Ficus Benjamini, ein paar Grünlilien auf der Fensterbank – so konnte die Bearbeitungsstelle für übernatürliche Angelegenheiten ausgestattet sein. An dem einen Ende der Büroschalter saßen Bedienstete in billigen Anzügen, auf der anderen Seite warteten Vampire neben Hexen und Orks darauf, dass ihre Nummer aufgerufen würde. Aus den kleinen Lautsprechern in der Deckenverkleidung erklänge blechern die Musik von Will Smith. Beatrice ergänzte die Szenerie noch um einen Hausmeister, der gerade bunte Einhornkotze aufwischte.

„Bis ich amtlich erfasst bin“, erklärte Chaya, „darf ich weiter in Arnos Kino wohnen.“

„Das ist nett von ihm“, sagte Beatrice. Der Filmvorführer hatte sich als unschätzbare Hilfe in den zurückliegenden Monaten erwiesen. Er hatte Chaya eine Bleibe eingerichtet und sie mit dem Nötigsten versorgt. Er hatte nie zu viele Fragen gestellt und Bea war sich sicher, dass er mehr wusste, als er zugab. Das Buchland war ihm nicht fremd.

Doch Gespräche über diese eine spezielle Nacht, die im Keller seines Kinos geendet hatte, blockte er rhetorisch geschickt ab. Auch Beatrice mied die Thematik. Aus irgendeinem Grund war sie froh über diese stillschweigende Vereinbarung.

„Was macht deine Ausbildung bei Arno?“

„Läuft gut. Ich mag es, im Kino zu arbeiten.“

„Darfst du in seinen Keller?“ Sie selbst war seither nicht mehr in das Kino gegangen. Wenn sie sich dem Gebäude nur näherte, schien sich ihre Haut an die Schmerzen von einst zu erinnern. Unbewusst rieb sie sich über den Handrücken. Die Narben der Verbrennungen konnte man zwar kaum spüren, doch sie waren da.

„Ich hab mal ein paar Filmrollen geholt. Ganz vorne.“ Chaya sprach plötzlich leiser. Das waren Geheimnisse. Irgendwie. „Aber wirklich tief rein bin ich noch nicht gegangen.“

„Und die Tür …?“

„Die Tür zum Buchland? Vermutlich fest verschlossen. Ich schätze, dass er sie verrammelt und verriegelt hat.“

„Hat er denn mit dir darüber gesprochen?“

„Ja …“ Chaya zögerte. „Vielleicht solltest du ihn deswegen lieber selbst interviewen.“

„Warum?“

„Ich denke, dass ich nicht die Richtige für das Thema bin.“

Bea blieb so abrupt stehen, dass Sophia durch den Ruck ihr Brötchen verlor. Es kullerte bis zum Schoß. „So was Blödes hab ich schon lange nicht mehr gehört. Wir beide sind mit deinem Schöpfer vorbei an unendlichen Buchregalen gelatscht, haben Drachen geritten und unsere Leben riskiert. Mit wem, außer mit dir, kann ich denn über das Buchland reden?“

Chaya griff nach dem Brötchen und reichte es mit einem liebevollen Lächeln der Kleinen. „Mit Arno. Du willst ja was über seinen Keller wissen.“

„Sein Keller führt ja auch ins Buchland. Er ist Teil des Buchlands …“

„Nein“, sagte Chaya bestimmt. „Ist sein Keller nicht.“

„Was?“

„Der Keller hat einen Zugang zum Buchland. Eine Verknüpfung. Aber glaube mir: Dieser Keller hat seine ganz eigenen Geheimnisse.“

„Was für Geheimnisse?“ Bea wurde zunehmend ungeduldig. „Ich denke, dass du mir …“

„Sag jetzt nicht, dass ich dir etwas schuldig bin“, sagte Chaya scharf. „Wir wissen beide, dass wir nicht meinetwegen da runter gegangen sind.“

Nein, musste Bea sich eingestehen, Chaya war alles andere als freiwillig in den Keller gebracht worden. Sie war nur eine Homunkula gewesen: Eine lebende, aber leere Hülle, die als Gefäß für die Seele von Beatrice’ verstorbener Tochter hatte dienen sollen. Schuldbewusst blickte Bea zu Boden.

„Du schuldest mir nicht das Geringste.“

„Ich bin nicht deine Tochter …“, sagte Chaya leise, trat zu Bea heran und nahm sie in den Arm. Eine versöhnliche Geste. „… geworden. Wir sind Freundinnen.“

In der Luft lag schwer der Geruch von Flieder. Über den Bürgersteig wehten Blütenblätter von Magnolie und Kirsche. Es war angenehm warm. Dennoch fröstelte Bea und eine Gänsehaut kroch ihr die Arme empor.

Sophia sang lauthals und probierte dabei das Wörtchen „Mama“ in sämtlichen ihr möglichen Tonlagen aus. Dabei verzichtete sie auf eine Melodie.

„Ich muss ins Kino“, sagte Chaya, nachdem sie auf ihre Armbanduhr geschaut hatte. Es war eine uralte Swatch, die sie auf einem Trödelmarkt erstanden hatte. Der grellbunte 80er Jahre-Look traf genau ihren Geschmack. Sie war halt irgendwie doch immer noch ein Kind, dachte Beatrice.

„Jetzt schon?“

„Das Foyer muss gewienert werden, bevor die Nachmittagsvorstellung beginnt. Popcorn vorbereiten. Chips auspacken. Sowas alles. Bringst du mich hin?“

Beatrice zögerte. Sie mied die Straße, in der das Kino war. Gegenüber war das Antiquariat. … Gegenüber war ihr Antiquariat. Ihr Antiquariat, das nun seit gefühlten Ewigkeiten geschlossen war.

„Ich weiß nicht …“

„Komm schon. Vielleicht ist Arno da. Etwas mit ihm zu plaudern, kann nicht schaden. Du könntest ihm deine Fragen bezüglich des Kellers stellen.“ Chaya zwinkerte. „Den Buchladen kannst du ja weiterhin ignorieren.“

„Ich ignoriere doch nicht meinen Buchladen“, log Beatrice. Ihre Empörung wirkte selbst in den eigenen Ohren unecht.

„Ich war halt nur lange nicht mehr da. Sophia nimmt viel Zeit in Anspruch, weißt du?“

„Ja“, sagte Chaya, „natürlich.“

Eine unangenehme Pause entstand. Der Asphalt kroch dabei langsam unter den Rädern des Buggys dahin. „Also gut: Ich komme mit. Nur damit du siehst, dass ich keine Angst habe.“

„Von Angst war gar keine Rede“, antwortete Chaya. An jeder Silbe klebte blasenschlagende Ironie. „Warum auch?“

Ihr Weg führte sie an der Friedhofsmauer vorbei. Um die Ecke noch, dann ein paar hundert Meter und sie würden die Szenerie ihrer beiden Romane betreten. Zwei Bücher hatte Beatrice inzwischen geschrieben. Die Geschichten, die sie darin erzählte, hatte sie zuvor selbst erlebt und sie hatte sie erlebt, weil sie sie geschrieben hatte. Darüber nachzudenken war und blieb sinnlos. Es gab angenehmere Methoden, sich das Hirn zu verknoten, befand Bea. Doch mit dem großen Feuer im Keller des Antiquariats hatte sowieso alles geendet.

Der Verkaufsraum und das dahinterliegende Arbeitszimmer hatten nicht gebrannt. Aber der aus dem Keller aufsteigende Rauch hatte die Einrichtung unbrauchbar gemacht. Die ausgestellten Bücher waren mit Ruß bedeckt, ihre Seiten ausgetrocknet und brüchig, wie zu dünnes Glas. Nichts – weder die alten Folianten noch die modernen Taschenbücher, die einst zum Warenbestand gehört hatten – ließ sich einem potenziellen Leser zumuten. Es war vorbei.

Diese Erkenntnis bescherte Beatrice ein schlechtes Gewissen. Natürlich. Herr Plana hätte nicht gewollt, dass sein Buchland auf diese Weise verloren ging.

„Warst du nochmal drin?“ Chaya hatte sehr leise gesprochen.

Trotzdem zuckte Beatrice zusammen. „Drin?“

„Im Laden.“

Sie erreichten das Kino. Auf dem Bürgersteig stand Arno Davis wieder mal vor den geöffneten Schaukästen. Er wechselte darin die Filmplakate, auf denen ein junger Mann mit erhobenem Lichtschwert zu sehen war. Dazu hatte Arno sich auf einen Tritthocker gestellt, der leidlich seine geringe Körpergröße ausglich. Dieser Anblick bescherte Beatrice ein Déjà-vu, das unangenehm hinter den Augen zu pochen schien. Sie drehte den Kopf reflexartig weg und prompt fiel ihr Blick auf das Antiquariat.

Die große Schaufensterscheibe war blind. Auch das Glas in der Tür war so schmutzig, dass man nicht hindurchschauen konnte. Der grüne Lack der hölzernen Rahmen blätterte an manchen Stellen ab. Graue, tote Splitter ragten empor.

„Ich war seit Sophias Geburt nicht mehr im Laden“, antwortete Bea. Ihr Hals war so trocken, als hätte sie Asche eingeatmet.

„Hast du die Schlüssel dabei?“, fragte Chaya.

„Ja.“

Die Schlüssel hingen immer noch an ihrem Bund. Ein großer, alter Hohlschlüssel aus Messing und ein wesentlich kleinerer aus Eisen. Der Hohlschlüssel hatte eigentlich keinen Nutzen mehr, weil die Tür einstmals aufgebrochen worden war. Die Tür wurde seither durch einen Riegel mit Vorhängeschloss provisorisch abgesperrt. Aus welchem Grund auch immer: Beatrice hatte die Schlüssel nie abgemacht. Zwischen Haus- und Wohnungstür warteten sie darauf, dass sie eines Tages wieder gebraucht würden.

Chaya schob sachte Beas Finger von den Griffen des Buggys. „Gib mir die Wickeltasche.“

„Warum?“

„Ich kümmere mich um Sophia, während du dich mal in deinem Laden umsiehst.“

„Warum?“

„Tu’s einfach! Es wird dir gut tun.“

„Ga? Jaya?“, fragte Sophia und reckte ihre Ärmchen nach der Homunkula, als habe sie alles verstanden. „Jaya.“

Beatrice beugte sich über ihr Kind. „Möchtest du wirklich mit Chaya …“

„Ja! Jaya“, unterbrach Sophia ihre Mama begeistert. Dann präsentierte sie ein weiteres Beispiel ihres frisch erworbenen sprachlichen Repertoires: „Jaya Kino.“

Es war ein seltsames Gefühl, die Schwelle zu überqueren. Mit einem Schritt ließ Bea die gleißende Realität hinter sich zurück und war just wieder in diese diffuse Welt ihrer eigenen Phantasien eingetreten. Die Luft, die sie einatmete, durchströmte grau ihre Lungen. Es roch nach trockenem Staub und alter Asche. In den Regalen reihten sich tot die Bücher auf. Manche waren von Ratten angefressen, bei anderen waren einfach nur die Einbände aufgeplatzt. Der Anblick von Zersetzung und Zerstörung tat Beatrice im Herzen weh. Das Wispern, das einst in der Luft diesen Raum durchdrungen hatte, schien auf immer verstummt zu sein.

„Tja, Chaya“, sagte Beatrice, sich wohl bewusst, allein zu sein, „ich wüsste nicht, wie mir das hier gut tun soll.“ Sie schlurfte zum Arbeitszimmer. Das Bild, das sich ihr dort bot, war ebenso trostlos. Links stand der alte Ohrensessel. Etwas weiter der Sekretär. Die aufgeklappte Arbeitsfläche präsentierte immer noch Schreibfeder, Tintenfässchen und andere ungewöhnliche Schreibutensilien. Doch auch hier hatte sich der graue Staub wie ein Vorhang der Zeit darüber gelegt. Auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes waren zwei Türen. Die eine verbarg die Stiege in die verlassene winzige Wohnung im Obergeschoss, die andere führte zum Keller. Nun … eigentlich führte sie nicht nur zum Keller. Je nachdem, wie man den alten Maschinentelegraphen ausrichtete, wurde einem der Weg anderswohin freigegeben. Die Kammer der ungeschriebenen Bücher zum Beispiel wartete nach einem langen Aufstieg über eine Wendeltreppe aus Setzkästen und Büchern unter der Kuppel eines Turmes. Beatrice erinnerte sich ähnlich vage daran wie an eine Geschichte, die man vor Jahren gelesen hatte. Es fühlte sich fremd an, als hätte sie es nicht selbst erlebt. Sepiafarbene Erinnerungen, deren Ränder verblassten.

Der Rest des Zimmers war für Regale reserviert. Die Lektüre aus vergangenen Jahrhunderten quoll aus ihnen heraus.

Aber nein: Das war nicht die richtige Wortwahl. Die Lektüre aus vergangenen Jahrhunderten war aus ihnen herausgequollen. Jetzt standen und lagen die Bände steif und starr an ihren Plätzen, lehnten aneinander, in ihrem Innersten erkaltet. Sie warteten nicht mehr auf ihre Leser. Sie warteten nur noch auf den endgültigen Zerfall.

„Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist.“ Beatrice rieb sich den Arm. Das unangenehme Prickeln auf der Haut konnte sie auf diese Weise kaum vertreiben. Es wurde Zeit, das Feld zu räumen. Hier gab es nichts für sie zu tun. Dennoch ließ sie sich wie ferngelenkt von ihren Füßen durch das Arbeitszimmer tragen. Vielleicht war es ein letzter Rest des Zaubers, der irgendwann hier gehaust hatte, der sie nun zur anderen Seite führte.

Ihre Hand legte sich auf den Hebel des Maschinentelegraphen.

Ihre Hand drückte ihn hinunter.

Klack!

Und …

… nichts geschah. Die Mechanik ratterte nicht. Alles blieb stumm. „Es wird Zeit.“ Beatrice drehte sich weg. Zehn Schritte bis zum Verkaufsraum, fünf bis zur Ladentür. Jetzt noch die Klinke, anschließend wäre sie nur noch einen Schritt von der Wirklichkeit entfernt.

Doch sie hielt inne, wandte sich langsam um, weil sie ein letztes Mal ihren Buchladen betrachten wollte.

Manchmal sieht man das Ungewöhnliche nicht gleich. Zu sehr ist der Geist von dem gefangen, was er zu sehen erwartet. Immer noch waren da die Regale, die kaputten Bücher, der Tresen mit der Kasse, der Staub in der Luft.

„Hier stimmt was nicht“, flüsterte Bea. Die Worte entflohen ihr über die Lippen, ohne dass ihr bewusst wurde, dass sie sie selbst gesagt hatte. Als sie sie jedoch vernahm, begriff sie ihre Bedeutung. Sie kniff die Augen zusammen, schaute genauer hin.

Der Staub!

Der Staub tanzte nicht. Reglos wie kleine Fixsterne am dunstigen Firmament verharrten die winzigen Körner in der Schwebe.

Bea fächerte und wedelte versuchsweise mit der Hand. Kein Windhauch entstand. Die Luft stand still. Sie ging zurück ins Arbeitszimmer. Auch hier bewegte sich absolut nichts. Außerdem waren sämtliche Geräusche abhandengekommen. Der Straßenlärm war ausgeblendet. „Unheimlich“, sagte Bea, ratlos, was sie mit diesen Beobachtungen anfangen sollte. Da fiel ihr Blick auf den Beistelltisch neben dem Ohrensessel.

Dort lag ein braun-beigefarbenes Buch. Der Titel zog sich in einer Jugendstilschrift über das obere Drittel des Covers. Da, wo der Name des Autors zu stehen hatte, las sie „Beatrice Liber“. Hatte das Buch vorhin schon da gelegen?

Sie hob es auf. Es wog ungewöhnlich schwer in der Hand. Obwohl sie den Inhalt zu kennen glaubte, drückte sie den Daumen zwischen die vorderen Seiten, um sie in rascher Abfolge durchzublättern. Doch der Leim im Buchrücken war genauso brüchig wie bei allen anderen Büchern im Antiquariat. Im hohen Bogen flogen die Blätter aus dem Einband und ergossen sich auf das Parkett. Da der Einband seinen Inhalt so plötzlich verlor, rutschte auch er Beatrice durch die Finger. Mit einem lauten Flatschen landete er auf dem schmutzigen Boden. Das Titelbild blieb oben und erst jetzt las Beatrice die Überschrift und den dazugehörigen Untertitel richtig: „Buchland – alle drei Teile der Saga in einem Band“

„Was zum …“, entfuhr es Beatrice. „Ich habe nur zwei Bücher geschrieben!“ Und den zweiten Teil ihres „Buchlandes“ hatte sie nur verfasst, damit Chaya ihre Seele bekam. Regenbögen im Dunkeln! Ja. Das war das Ende. Und nach dem Ende kam allenfalls ein Epilog.

Sie ging in die Hocke und packte in das fühlbare, weiche Grau, ignorierte den Geruch längst vergangener Flammen. Ihre zitternden Finger fassten in die Asche, hoben ein angesengtes Blatt hervor. Kaum hörbar rieselten Ruß und Staub davon herab. Sie sah schwarze Lettern, dicht an dicht gedruckt. Sie las: „Es waren Tage ohne Worte. Sie waren grau, wie unbedrucktes Altpapier. Leise und nichtssagend verstrich die Zeit. Blass, trübe blieb das Licht. Alles hing in der Schwebe und wartete darauf, dass sich etwas änderte. Die Geschichte musste sich fortsetzen. Sie wollte erzählt werden; wollte sich in die Geister, in die Köpfe pflanzen. Aber die Welt verharrte in Stille. Da kam kein ‚Es war einmal‘. Niemand flüsterte: ‚Es begann alles mit …‘ Nein, es waren Tage ohne Worte. Wie auch immer man sie verfasst hatte, es war ohne Worte geschehen.“